Introducción

La enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 era desconocida hasta diciembre de 2019, cuando un brote de esta enfermedad infecciosa apareció en la provincia de Wuhan, China (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020a). La enfermedad, similar a una neumonía, es altamente transmisible de persona a persona, a través de gotitas de fluidos de la persona infectada arrojadas a través de tos, respiración o superficies en contacto con aquellas. A finales de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la COVID-19 como una emergencia de salud pública de interés internacional y para marzo, la enfermedad fue declarada pandemia (OMS, 2020b; Organización Panamericana de la Salud [OPS & OMS], 2020). Dada la cantidad de contagios y fallecimientos reportados a nivel internacional para abril (Center for Systems Science and Engineering, John Hopkins University [CSSE- JHU], 2020), lejos se vislumbra aún el control de la pandemia, por lo que la OMS mantiene la evaluación del riesgo de esta como “global” y “muy alto” (OMS, 2020c).

En contraste con consecuencias relativamente conmensurables (fallecimientos, pérdidas financieras), es más difícil dimensionar las consecuencias de esta pandemia sobre la salud mental de las personas comunes. Estimar el impacto psicológico de tal circunstancia pasa por considerar aspectos como la impredecibilidad de la evolución y el manejo de la enfermedad; la merma súbita de recursos materiales y sociales; la dificultad de preparación ante las decisiones rápidas que se toman sobre la marcha; o la ineficacia de las creencias vigentes (e.g., incertidumbre sobre la circulación real del virus, inminencia de la aprobación de una vacuna o proliferación de remedios caseros) para dar explicación de lo que ocurre, con el consiguiente aumento de la sensación de descontrol sobre el propio entorno (Martín, 1999). Desde una perspectiva psicosocial, una pandemia constituye un evento que activa respuestas psicológicas colectivas que inciden en su avance o contención, así como en la posible generación de respuestas emocionales de inquietud o de desorden social (Taylor, 2019).

Desde el primer caso de COVID-19 reportado en las Américas el 21 de enero de 2020 (OPS & OMS, 2020), buena parte del continente ha registrado casos de contagio; mientras que las respuestas de los distintos gobiernos han sido heterogéneas. En el caso de El Salvador, el 14 de marzo, antes de registrar casos conocidos en su territorio, la Asamblea Legislativa decretó Estado de Excepción, con la llamada “Ley de suspensión Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19” (Sibrián, 2020). Esta ley restringía tres libertades básicas durante 15 días: la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad de cambiar de domicilio. Luego, el 21 de marzo, y ya con tres casos detectados en el territorio, se emitió un decreto de “medidas extraordinarias” que se cristalizaba en una cuarentena domiciliar completa por 30 días (Alfaro, 2020). Este estado de excepción fue prorrogado por 15 días más, el 29 de marzo, y la cuarentena domiciliar por otros 15 más, el 6 de abril. Actualmente, entre otra serie de medidas aplicadas -suspensión de clases, cuarentena para personas provenientes del extranjero, exención de pagos de servicios, etc.-, las disposiciones legales son objeto de debate y prórroga constantes, mientras las cifras de contagios, recuperaciones y decesos se encuentran al alza (CSSE-JHU, 2020; Gobierno de El Salvador, 2020).

La circunstancia extraordinaria objetiva que suscita la pandemia (i.e., paralización de la actividad económica, posible ruina financiera familiar), así como las medidas de restricción de movimientos y cuarentena domiciliar instauradas para contenerla, suponen un corte radical de la cotidianidad de las personas. Esta ruptura asociada a la implementación de protocolos de contención de la pandemia conlleva consecuencias psicosociales y psicológicas múltiples, generales y específicas (Scholten et al., 2020). En general, cabe esperar la percepción de incertidumbre; sobrecarga de información, sobreexposición al problema y circulación de rumores; sensación de amenaza constante a la salud propia y a la de los seres queridos; interrupción o distorsión de ritos sociales de duelo; y discriminación o estigmatización hacia minorías, personas desaventajadas o quienes se supone constituyen fuentes de contagio (OMS, 2020b; Scholten et al., 2020; Taylor, 2019).

En países en vías de desarrollo como El Salvador, igualmente cabe esperar condiciones de “súper transmisión” (Taylor, 2019), por la alta proporción de sectores excluidos con bajos niveles de instrucción académica y sanitaria (Zhang et al., 2014), hábitos higiénicos inadecuados o condiciones materiales precarias que dificultan el cumplimiento de medidas y protocolos sanitarios básicos. Por ejemplo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018), para 2017, en El Salvador 33.4% de hogares se encontraban en situación de pobreza extrema, 21.1% carecía de servicio de agua potable y un 45.8% de acceso a saneamiento.

Las condiciones de distanciamiento físico y cuarentena domiciliar obligatoria se alimentan de los aspectos apuntados, pero posibilitan también efectos específicos sobre la salud mental. El encierro suele aumentar la demanda de atención de niños o personas mayores -hecho que sobrecarga especialmente a las mujeres- (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020; OMS, 2020b; Noticias ONU, 2020; Wenham, Smith, & Morgan, 2020), lo cual puede traducirse en la erosión de conductas de autocuido. Como ocurre con el personal sanitario (Lai et al., 2020), es probable que el impacto psicológico de la pandemia en las personas comunes esté mediado por su cercanía (física y afectiva) y la frecuencia de contacto con personas directamente afectadas o por cuyo bienestar se teme (e.g., adultos mayores, niños y niñas, personas con necesidades especiales).

Asimismo, el confinamiento implica la separación de familias y amigos con la consiguiente neutralización de fuentes de apoyo social (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2020; Martín, 1999); reducción de suministros vitales y aumento de las preocupaciones por las finanzas familiares; disrupción de rutinas y la vulnerabilidad al aparecimiento de problemas de salud asociados a la mala nutrición o al sedentarismo (OMS, 2020b; Taylor, 2019). El miedo, la ansiedad o la escasez percibida pueden propiciar compras por pánico o acumulación, como mecanismos de mitigación del riesgo percibido y de las emociones negativas suscitadas por la situación imperante (Gallagher, Watt, Weaver, & Murphy, 2017; Sheu & Kuo, 2020).

Los efectos psicológicos de los procesos de cuarentena, como muestran Brooks et al. (2020), incluyen estados y emociones relativamente esperables (enojo, aburrimiento, frustración, insomnio, etc.), pero también efectos graves (suicidio, síntomas postraumáticos) o que perduran en el tiempo, cuando las medidas de distanciamiento físico y de cuarentena han finalizado. La literatura revisada identifica estados emocionales asociados al estado de tensión sostenida, especialmente, estrés, ansiedad y depresión (Brooks et al., 2020; Cao et al., 2020; Lai et al., 2020; Martín, 1999; OMS, 2020b; Taylor, 2019; Urzúa, Vera-Villarroel, Caqueo-Urízar, & Polanco-Carrasco, 2020). Así, en situaciones de incertidumbre, la preocupación y el estrés pueden derivar en manifestaciones de ansiedad y depresión (Dar, Iqbal, & Mushtaq, 2017).

Estos dos últimos efectos emocionales durante condiciones de emergencia suelen manifestarse de forma más severa en mujeres que en hombres (Lai et al. 2020; Noticias ONU, 2020; Rodríguez, 2020; Wenham et al., 2020), lo cual, también, se cumple como tendencia mundial general, en cuanto a trastornos mentales comórbidos y “comunes” (OPS & OMS, 2017). Evidencia disponible en el contexto salvadoreño (Gutiérrez & Portillo, 2013; Ministerio de Salud de El Salvador [MINSAL], 2017), corrobora la existencia de niveles epidémicos de depresión, así como la existencia de ambas condiciones de manera simultánea y con mayor prevalencia en las mujeres.

La cuarentena como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19 tiene un impacto en la salud mental, uno esperable pero multifacético y difícil de anticipar. Tal impacto estará mediado por factores diversos, como la duración de la cuarentena, el miedo a contagiarse (especialmente personas con labores de cuido), características individuales (género, edad), condiciones sociomateriales (instrucción académica, grado de desestabilización financiera o de rutinas diarias) o según se concuerda con las medidas de confinamiento y se aceptan de forma voluntaria (Brooks et al., 2020; Cao et al., 2020; OPS & OMS, 2017). La investigación sobre estos fenómenos en países en vías de desarrollo suele ser exigua, lo que redunda en la falta de evidencias que guíen el diseño de políticas e intervenciones en el campo de la salud mental. Por ello, el objetivo de esta investigación es explorar potenciales predictores de efectos emocionales (depresión, ansiedad y estrés) en población salvadoreña, mientras esta experimenta las medidas de restricción de derechos civiles y cuarentena domiciliar debido a la pandemia de COVID-19.

Método

Tipo de estudio y participantes

Este estudio es de tipo transeccional, no experimental y de corte cuantitativo. Se recurrió a un muestreo intencional propositivo (Clark-Carter, 2002) de personas residentes en El Salvador, de 18 años o más, quienes respondieron a un cuestionario en línea mientras permanecía vigente el estado de excepción y la cuarentena domiciliar debido a la pandemia de COVID-19 en el país. La muestra final se compone de 339 participantes de ambos géneros (62% mujeres y 38% hombres), con un promedio de edad de 34.1 años (DT = 11.8). Más de la mitad de la muestra (52.8%) reportó dedicarse a su trabajo, 20.4% reportó trabajar y estudiar, 18% estudiar y el restante 8.8% reportó dedicarse a otras cosas (e.g., oficios del hogar, buscar empleo). El 26% de la muestra afirmó que el ingreso económico en el hogar alcanza y le permite ahorrar, 51.6% afirmó que el ingreso alcanza y no enfrenta grandes dificultades, mientras que a 22.4% de los participantes el ingreso mensual en el hogar no le alcanza y cada mes experimentaría algún grado de dificultad. Cabe destacar que los datos recabados sobre ocupación e ingreso de los participantes retratan una situación previa a la pandemia y desde la cual comienzan a experimentar las medidas de confinamiento social.

Instrumentos

Datos sociodemográficos. Esta sección registró los datos sociodemográficos expuestos anteriormente. La pregunta sobre ingreso en el hogar fue tomada de los sondeos de cultura política que realiza el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) (Córdova Macías, Rodríguez & Zechmeister, 2017).

Escalas e ítems sobre acciones y percepciones en el marco de la pandemia. Esta sección del cuestionario indagó sobre distintas acciones y percepciones del entrevistado en el marco de la pandemia a través de ítems creados para el estudio (la totalidad de los ítems y su formulación puede ser encontrada en el Anexo 1). Primero, se presentaron cinco ítems dicotómicos cuyo contenido aludía a acciones propias de compras por pánico (1 = Sí, 0 = No), por ejemplo, “¿Compró cantidades o tipos de alimentos que no compraría en circunstancias normales?” (α = .69). Segundo, diez ítems con una escala de respuesta tipo Likert de cuatro puntos, 1= Nada, 4 = Mucho, referidos a distintos aspectos vinculados con la pandemia que fueron agrupados según afinidad temática e intereses analíticos: tres ítems sobre interés en el tema (la enfermedad, seguimiento de noticias y el acatamiento de medidas higiénicas; α = .62); uno sobre el temor a infectarse; otros tres sobre cambios en rutinas y patrones habituales (incremento de uso de internet o teléfono móvil, alteración de rutina de trabajo u oficios y en el hogar; α = .62); otro más sobre la percepción de deterioro de la calidad de las relaciones en el hogar; y, finalmente, dos ítems sobre la aprobación de las medidas implementadas por el gobierno (estado de excepción y cuarentena domiciliar; α = .74).

Escala abreviada de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) (Antúnez & Vinet, 2012; Laboratorio de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz [Clinik Lab], s.f.). Esta escala ofrece una medida general de síntomas emocionales o afectividad negativa como factor de segundo orden, pero también la posibilidad de separar sus 21 ítems en tres tipos de síntomas, siete ítems por cada factor de primer orden aludido (Ruiz, García-Martín, Suárez-Falcón, & Odriozola-González, 2017). Los ítems cuentan con cuatro alternativas de respuesta entre 0 = “No me ha ocurrido” y 3 = “Me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo”. La validez, la confiabilidad de la escala y sus subdimensiones están plenamente probadas en muestras de habla hispana (Antúnez & Vinet, 2012; Apóstolo, Figueiredo, Mendes, & Rodrigues, 2011; García-Rivera, Maldonado-Radillo, & Ramírez, 2014; Román, Vinet, & Alarcón, 2014; Ruiz et al., 2017). Para este estudio, los ítems, sus opciones de respuesta y los criterios de interpretación se basaron especialmente en la propuesta del Clinik Lab (s.f.) de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de Colombia.

La consistencia interna de la escala y sus dimensiones fue satisfactoria, según el coeficiente Alfa de Cronbach (i.e., ≥ .70, ver Taber, 2017). La escala general DASS-21 obtuvo un alfa de .95 Mientras que los coeficientes para depresión, ansiedad y estrés fueron de .90, .88 y .88, respectivamente.

Procedimiento

El cuestionario fue identificado como “Estudio sobre salud mental durante la cuarentena nacional por COVID-19” y fue distribuido en línea a través de redes sociales y correos electrónicos dirigidos a contactos profesionales y personales en procura de un efecto de bola de nieve. La presentación del cuestionario exponía los criterios de inclusión aludidos en el apartado de participantes, así como su estructura, señalando que el formato de respuesta era cerrado y su llenado tomaba menos de 10 minutos. Se garantizó el anonimato, la confidencialidad, el uso estrictamente académico de la información y la libertad de abandonar el llenado en cualquier momento. De 343 cuestionarios recibidos, se descartaron cuatro, pues tal cantidad de participantes no cumplía con el requisito de la edad. El cuestionario fue distribuido el 18 de marzo de 2020 y se mantuvo activo casi tres semanas, luego de que dejaron de llegar cuestionarios respondidos (cese del efecto de la bola de nieve) y mientras permanecían vigentes las medidas de restricción de movimientos debidas a la pandemia. El cuestionario fue elaborado con la aplicación Google Forms y la información procesada con el programa SPSS v.25.

Análisis de resultados

Los análisis estadísticos realizados responden a una lógica de complejidad creciente. Primero, se desarrollaron análisis descriptivos, en concreto, obtención de porcentajes para mostrar la manifestación de los resultados de la escala DASS-21 tal como se estila en trabajos que emplean este instrumento (e.g., García-Rivera et al., 2014). Después, se obtuvieron medidas de tendencia central y se realizaron análisis bivariados (correlaciones) para mostrar las relaciones de concomitancia existente entre las variables de interés. Por último, se desarrollaron regresiones lineales múltiples -es decir, análisis multivariados-, análisis cuya virtud principal es que permiten la determinación de modelos predictores sobre una variable de criterio o dependiente (Clark-Carter, 2002), en este caso, los distintos síntomas emocionales.

Resultados

Los resultados se presentan en cuatro secciones que transitan desde análisis descriptivos hasta análisis inferenciales multivariados: 1) el establecimiento de los niveles de los síntomas emocionales, 2) los promedios de aquellos y del resto de variables consideradas en relación con las variables sociodemográficas, 3) correlaciones entre las variables principales del estudio, y 4) análisis de regresión lineal múltiple para identificar predictores estadísticos de los síntomas emocionales.

El alcance de los síntomas emocionales

Según la Tabla 1, alrededor del 75% de participantes manifestó síntomas leves de depresión, ansiedad y estrés. Alrededor de una cuarta parte de la muestra reportó haber experimentado síntomas emocionales entre moderados y extremadamente severos durante casi tres semanas de vigencia del estado de excepción y la cuarentena domiciliar.

Tabla 1 Niveles de los estados emocionales en la muestra participante

| Estados | Leve | Moderado | Severo | Extremadamente severo |

| Depresión | 74.9% | 13.3% | 2.7% | 9.1% |

| Ansiedad | 73.2% | 8.6% | 5.6% | 12.7% |

| Estrés | 77.9% | 8.3% | 10.0% | 3.8% |

Nota. Elaboración propia con base en datos recabados y los criterios del Clinik Lab (s.f.).

La modulación de variables sociodemográficas

Los promedios generales de la escala DASS-21 y sus dimensiones, como se aprecia en la Tabla 2, comprueban el predominio de niveles leves de sintomatología emocional. Esta sintomatología es estadísticamente mayor en mujeres (exceptuando depresión), personas menores a 32 años y en quienes estudian, trabajan y estudian o realizan otras actividades no económicas. El género del participante no se encuentra estadísticamente relacionado con la edad [t (336) = -1.093, p = .275] ni con la ocupación [χ2 (3, n = 339) = 1.374, p = .712], lo que enfatiza el peso autónomo de esta variable sobre las diferencias encontradas en la sintomatología emocional.

Tabla 2 Estadísticos descriptivos y contrastes bivariados según variables sociodemográficas

| Promedios generales | Hombre | Mujer | 18-32 | >32 | Trabaja | Otros | Alcanza | No alcanza | |

| M(DT) | M(DT) | M(DT) | M(DT) | M(DT) | M(DT) | M(DT) | M(DT) | M(DT) | |

| DASS-21 | |||||||||

| General | 14.3 (13.0) | 12.2 (11.2) | 15.5 (13.7)* | 17.4 (14.1) | 11.1 (10.8) * | 12.2 (11.5) | 16.5 (14.0) * | 14.1 (13.0) | 14.8 (12.7) |

| Depresión | 4.3 (5.0) | 3.9 (4.6) | 4.6 (5.2) | 5.5 (5.4) | 3.2 (4.2)* | 3.3 (4.3) | 5.5 (5.5)* | 4.1 (4.8) | 5.2 (5.6) |

| Ansiedad | 3.6 (4.2) | 2.9 (3.5) | 4.0 (4.6)* | 4.4 (4.6) | 2.7 (3.6)* | 3.2 (3.8) | 4.1 (4.5) | 3.5 (4.3) | 3.8 (4.0) |

| Estrés | 6.3 (4.8) | 5.4 (4.3) | 6.9 (5.0)* | 7.4 (5.2) | 5.3 (4.2)* | 5.8 (4.4) | 7.0 (5.2)* | 6.5 (5.0) | 5.9 (4.3) |

| Compra por pánico | 2.0 (1.6) | 1.8 (1.6) | 2.1 (1.6) | 2.1 (1.6) | 1.9 (1.6) | 1.9 (1.6) | 2.0 (1.6) | 2.0 (1.6) | 1.8 (1.5) |

| Interés en el tema | 10.9 (1.3) | 10.9 (1.5) | 10.9 (1.2) | 10.8 (1.4) | 11.1 (1.3) | 11.0 (1.3) | 10.9 (1.3) | 10.9 (1.3) | 10.9 (1.5) |

| Temor a contagio | 3.1 (.9) | 3.0 (.9) | 3.1 (1.0) | 3.2 (.9) | 3.0 (.9) | 3.1 (.9) | 3.1(1.0) | 3.1 (.9) | 3.1 (1.0) |

| Alteración | 9.8 (2.2) | 9.6 (2.3) | 9.9 (2.2) | 9.9 (2.3) | 9.7 (2.9) | 9.5 (2.3) | 10.1(2.1)* | 9.8 (2.2) | 9.7 (2.3) |

| de rutinas | |||||||||

| Deterioro de | 1.8 (1.0) | 1.6 (.9) | 1.9 (1.0)* | 1.9 (1.0) | 1.7 (.9) | 1.7 (.9) | 1.9 (1.1) | 1.8 (1.0) | 1.8 (.9) |

| relaciones | |||||||||

| Aprobación | 6.6 (1.6) | 6.6 (1.6) | 6.5 (1.5) | 6.7 (1.3) | 6.4 (1.7) | 6.7 (1.5) | 6.4 (1.6) | 6.6 (1.5) | 6.5 (1.8) |

| de medidas |

Nota. Elaboración propia con base en datos recabados. En edad se ha empleado el límite de 32 años porque esa edad divide a la muestra en dos partes iguales. Abreviaturas: M = Media aritmética, DT = Desviación estándar. Ocupación “Otros” = estudia, trabaja y estudia, está jubilado, oficios del hogar, etc.

*Diferencia de medias estadísticamente significativa según prueba t student, p < .05.

En relación con el resto de las variables medidas, los datos muestran que los participantes realizaron un promedio de dos acciones propias de compras de pánico. También, reportaron un alto interés en la problemática y niveles moderados de temor al contagio. Se identifica, además, una alta percepción de alteración de rutinas cotidianas, niveles intermedios de percepción de deterioro de la calidad de las relaciones al interior del hogar y una alta aprobación de las medidas gubernamentales implementadas para contrarrestar el avance del contagio. Estadísticamente, las mujeres percibieron más deterioro de los vínculos familiares que los hombres, y quienes trabajan experimentaron menos alteración de rutinas cotidianas que quienes estudian, estudian y trabajan o realizan otro tipo de actividades.

Correlaciones entre variables principales del estudio

Las correlaciones entre los síntomas emocionales y las variables de interés se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3 Correlaciones entre síntomas emocionales y variables de interés

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| 1. Depresión | - | ||||||||

| 2. Ansiedad | .74** | - | |||||||

| 3. Estrés | .78** | .79** | - | ||||||

| 4. Compra por pánico | .17** | .22** | .32** | - | |||||

| 5. Interés en el tema | .04 | .14* | .16** | .17** | - | ||||

| 6. Temor a contagio | .15** | .33** | .26** | .23** | .37** | - | |||

| 7. Alteración de rutinas | .20** | .20** | .30** | .26** | .10 | .14* | - | ||

| 8. Deterioro de relaciones | .30** | .32** | .40** | .28** | .06 | .05 | .32** | - | |

| 9. Aprobación de medidas | .07 | .04 | .00 | .04 | .19** | .26** | .02 | .00 | - |

*p <.05. **p <.01

Estos resultados muestran asociaciones altas y fuertes entre estrés, ansiedad y depresión. Los tres estados emocionales correlacionan positivamente con compras por pánico, temor a contagio, alteración de rutinas cotidianas y percepción de deterioro de la calidad de las relaciones en el hogar. El interés en el tema no guarda relación con la depresión, aunque sí lo hacen de forma directa, aunque baja, la ansiedad y el estrés. La relación entre ansiedad y el temor al contagio (r = .33, p < .01) y el deterioro de relaciones (r = .32, p < .01), así como la correlación entre esta última, la compra por pánico (r = .32, p < .01), y el estrés (r = .40, p < .01), constituyen las asociaciones más fuertes encontradas entre estados emocionales y el resto de las variables del estudio.

Las compras por pánico se asocian de forma directa con el interés en el tema, el temor al contagio, la alteración de rutinas y el deterioro de relaciones en el hogar. El interés en el tema se relaciona con el temor al contagio y estas dos variables son las únicas que se asocian con la aprobación de las medidas implementadas por el gobierno (respectivamente, r = .19 y r = .26, p < .01). Finalmente, la alteración de rutinas correlaciona de forma baja y positiva con el temor al contagio y, de manera importante, con la percepción de deterioro de la calidad de los vínculos en el hogar (r = .32, p < .01).

Predictores estadísticos de los síntomas emocionales

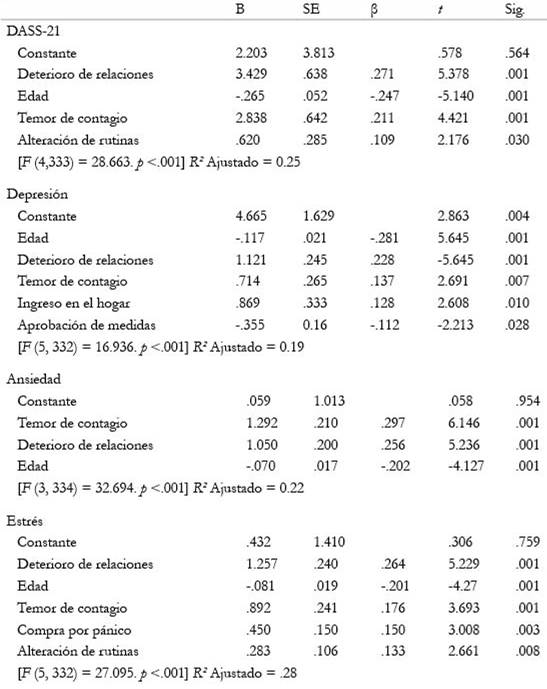

Finalmente, se realizaron análisis de regresión múltiple sobre la escala DASS-21 y sus dimensiones. Estas fungieron como variables dependientes en los modelos y las variables sociodemográficas y el resto de las mediciones constituyeron variables predictoras o independientes.

Los resultados de la Tabla 4 muestran que los distintos modelos explican en promedio casi una cuarta parte (23.5%, según R2 ajustada) de la varianza de los síntomas emocionales tomados como conjunto o por separado. Los predictores comunes en todos los modelos son la edad (ser más joven), la percepción de deterioro de las relaciones en el hogar y el temor al contagio. Luego, cabe resaltar algunos aspectos característicos en los distintos modelos: en el modelo de depresión, aparece el influjo positivo de la mala situación económica familiar (más puntaje, más carestía) (β = 0.128, p = .010) y el negativo de la aprobación de las medidas gubernamentales (β = -0.112, p = .028). Dicho de otra forma, entre otras variables, la sintomatología depresiva se vincula distintivamente con la presión económica y se ve contrarrestada por concordar con la aplicación del estado de excepción y la cuarentena. La ansiedad es la única condición cuyo principal predictor es el temor al contagio (β = 0.297, p = .001). Por último, el modelo de estrés resalta por adicionar la compra por pánico (β = 0.150, p = .008) y la alteración de rutinas (β = 0.133, p = .008).

Tabla 4 Análisis de regresión lineal múltiple para la escala DASS-21 y sus dimensiones

Nota. Fue aplicado el método por pasos sucesivos (Stepwise). Las variables independientes de cada modelo han sido ordenadas a partir del peso del coeficiente beta estandarizado. Operacionalización de las variables sociodemográficas categóricas: Género: 1 = Mujer, 0 = Hombre; Ocupación: 1 = Trabaja, 0 = Otros (estudia, trabaja y estudia, está jubilado, oficios del hogar. etc.); Ingreso en el hogar: 1 = Alcanza y puede ahorrar, 4 = No alcanza y tiene muchas dificultades.

Discusión

Los efectos sobre la salud mental durante la actual pandemia de COVID-19 y las medidas para contenerla como las cuarentenas, despiertan especial atención en la actualidad (Brooks et al., 2020; Cao et al., 2020; Lai et al., 2020; OMS, 2020b; Scholten et al., 2020). Los resultados de este estudio comprueban la manifestación de síntomas emocionales en residentes salvadoreños, mayores de edad durante el estado de excepción y cuarentena domiciliar implementadas por la pandemia de COVID-19. Aunque alrededor del 75% de la muestra evidencia síntomas leves, el resto de la muestra manifiesta síntomas de moderados a extremadamente severos. Los niveles de tales síntomas -depresión, ansiedad y estrés- son estadísticamente mayores en mujeres, en quienes cuentan con menos de 32 años y quienes se dedican a otras actividades distintas a la realización de un trabajo formal.

La intensidad mayor de los síntomas, en estas tres categorías, sugiere la circunstancia peculiar que suscita el corte súbito de la cotidianidad y el encierro domiciliar obligatorio propio de la cuarentena. En el caso de las mujeres, cabe hipotetizar un escenario de multiplicación de labores reproductivas y el descentramiento de la atención en una misma para dedicarse a otros. La pandemia y las medidas de cuarentena son especialmente duras con las mujeres (CEPAL, 2020; Noticias ONU, 2020; OMS, 2020b; Wenham et al., 2020). Aunque, la evidencia disponible corrobora que la ansiedad y la depresión prevalecen más en mujeres que en hombres en condiciones “normales” así como en condiciones de emergencia sanitaria como las actuales (Gutiérrez & Portillo, 2013; Lai et al., 2020; MINSAL, 2017; OPS & OMS, 2017), el problema no reside en la percepción de las mujeres o en la patologizante debilidad emocional que tradicionalmente se les atribuye. La explicación debe buscarse en los condicionantes de género que multiplican las demandas de cuido, el trabajo doméstico, la gestión de relaciones y emociones familiares, el cercenamiento de la autonomía (e.g., 45% de la muestra trabaja o trabaja y estudia), el descuido de la propia salud y la posibilidad -por todo lo dicho- de enzarzarse en conflictos o llegar a sufrir violencia (CEPAL, 2020; Noticias ONU, 2020).

Cabe recordar que la percepción de deterioro de la calidad de las relaciones en el hogar -situación percibida en algún grado por el 46% de la muestra- es estadísticamente mayor en mujeres que en hombres, pero tal percepción de menoscabo en los vínculos familiares encuentra las correlaciones más fuertes con los síntomas emocionales y con la percepción de alteración de rutinas cotidianas. El problema, pues, radica en la situación que detona y exacerba imperativos tradicionales e inequidades de género, no en la condición de mujer (Martín, 1999).

La edad y la ocupación también se vinculan a los síntomas emocionales. Las personas más jóvenes que solo estudian (edad promedio de 21.5 años, DT = 4.5.), quienes manifiestan los niveles más altos y generalizados de síntomas emocionales de todas las categorías de ocupación, comparten en estos momentos con quienes “no trabajan” (e.g., jubilados, quienes buscan trabajo) una situación de dependencia más pronunciada. Pero, de quienes no trabajan ni estudian cabe presuponer, al menos, una rutina previa a la pandemia más habituada a la permanencia en casa. En cambio, los jóvenes estudiantes acusarían varios y simultáneos agravantes, como el súbito corte de su quehacer central (si no es que su responsabilidad principal), el reajuste improvisado y a veces la imposibilidad para proseguir los estudios en línea, la incertidumbre por la continuación misma de los estudios (especialmente si existen problemas económicos en el hogar), la separación física de los pares, la clausura de actividades de ocio (Cao et al., 2020; Taylor, 2019). A propósito del impacto de la pandemia y la cuarentena sobre la adolescencia, UNICEF (2020) sostiene que se trata de condiciones particularmente duras con los jóvenes porque suponen la pérdida de vivencias inherentes a esta etapa de la vida (i.e., amigos, reuniones, estudios, etc.). En el caso salvadoreño, tampoco hay que descartar el peso de la inexperiencia de los más jóvenes ante condiciones extraordinarias de vida tan adversas (muchos de los que en El Salvador superan los 30 años de vida, además de trabajar en su mayoría, han vivido una guerra, toques de queda, carestías, desastres naturales, la vida sin la inmediatez de internet o teléfonos móviles, etc.).

Las tres dimensiones emocionales que componen la escala DASS-21 se relacionan positivamente con las compras por pánico, el interés en el tema (exceptuando depresión), el temor al contagio, la alteración de rutinas y el deterioro de la calidad de las relaciones en el hogar. Asimismo, estas mediciones correlacionan positivamente entre sí, siendo llamativo que la aprobación de medidas restrictivas aplicadas por el gobierno (restricción de derechos y cuarentena domiciliar), no se vincula con síntomas emocionales y solo lo hace directamente con el interés en el tema y con el temor al contagio. Estos resultados coinciden con Taylor (2019), quien afirma que durante una pandemia las disposiciones psicológicas (i.e., creencias, actitudes, hábitos) juegan un rol esencial en la aparición de sufrimiento emocional; y con Brooks et al. (2020), quienes sostienen que las reacciones a una cuarentena se encuentran mediadas por distintos factores.

Los modelos de regresión destacan la edad (ser más joven), el deterioro de la calidad de las relaciones en el hogar y el temor al contagio como los predictores comunes en la medida general de síntomas emocionales y para cada una de las dimensiones. En otras palabras, la aparición de síntomas emocionales durante la cuarentena encuentra mucha de su explicación en el corte brusco, frustrante e impredecible del curso normal de la vida de los jóvenes; las fricciones familiares generadas por el confinamiento debido a la convivencia sostenida, forzada e inescapable, a veces de varias generaciones conviviendo bajo un mismo techo; y la latente amenaza externa del contagio. Luego, destaca el efecto diferencial de ciertas variables en los modelos de cada síntoma emocional: el menor ingreso en el hogar y el carácter protector de la aprobación de las medidas gubernamentales (Brooks et al., 2020) en el caso de la depresión (las que aprueban en algún grado nueve de cada 10 personas); y el temor al contagio como predictor central de la ansiedad, así como la compra por pánico y la alteración de rutinas que acompaña al estrés. Las variables comunes como las distintivas dan cuenta del carácter comórbido del estrés, la ansiedad y la depresión, pero, al mismo tiempo, estas tendencias sugieren que se trata de emociones con efectos y alcances de distinto orden, de acuerdo con la circunstancia psicosocial y material de cada persona (Dar et al., 2017; OMS, 2020b, OPS & OMS, 2017; Ruiz et al., 2017; Taylor, 2019).

Ahora bien, deben considerarse las limitaciones de este estudio. En primer lugar, no es posible generalizar los resultados a la población salvadoreña en su totalidad ni compararlos con condiciones previas a la pandemia, pues no se cuenta con indicios específicos de depresión, ansiedad o estrés equivalentes, más allá de indicadores nacionales amplios o datos de estudios que utilizaron mediciones diferentes. Una segunda limitación es que se utilizó una muestra por conveniencia, de la cual cabe destacar cierta estabilidad material, dado su acceso a internet y sofisticación intelectual (la mayoría de participantes que trabajan o estudian). Asimismo, los datos fueron obtenidos durante un período en el que las medidas de estado de excepción y cuarentena iniciaban su aplicación, los contagios iban en ascenso y se desconocía que la cuarentena duraría, al menos, todo el mes de abril. Se vuelve necesario realizar estudios similares en momentos de más avance de la cuarentena o réplicas de este cuando las medidas de restricción de movimiento hayan sido levantadas.

Una última consideración, para estimar el alcance de este y estudios similares, es la impredictibilidad misma de la pandemia. La realización de investigaciones en condiciones de cuarentena también afecta la cotidianeidad y restringe la movilidad de quienes investigan, lo cual agrega otra dificultad a las limitantes propias de un estudio durante una situación de crisis. En este sentido, resulta imposible anticipar la evolución de la pandemia o la vigencia de dichas medidas de confinamiento como para trazar una bitácora de estudio certera que anticipe mediciones “cuando la cuarentena haya avanzado” o esta “llegue a su fin”. La pandemia es una situación en desarrollo y de carácter límite que, por definición, impone restricciones a cualquier protocolo riguroso de investigación. No obstante, esta evolución rápida de la cotidianeidad resalta la importancia de la investigación oportuna y constante. Esta permitirá obtener evidencias que sugieran lineamientos de intervención psicosocial a corto, mediano y largo plazo en distintas poblaciones. Más estudios con población latinoamericana deben realizarse para identificar alcances y consecuencias psicológicas de la pandemia y de las medidas implementadas para contrarrestarla.

Precisamente, junto con las recomendaciones de investigaciones comparativas o de seguimiento antes apuntadas, los resultados de este estudio sugieren lineamientos y políticas de atención psicosocial durante y después de la pandemia. Primero, se recomienda, a nivel institucional, organizacional y estatal, implementar protocolos de contención y acompañamiento psicológico para diversas poblaciones, con especial atención a jóvenes (i.e., adolescentes y estudiantes) y mujeres que experimentan jornadas múltiples, y en especial labores de cuidado. En esta línea, una segunda recomendación es el reconocimiento de los patrones alterados de la cotidianidad y las relaciones interpersonales en poblaciones que han experimentado cuarentena obligatoria. Aunque no es posible anticipar certeramente el panorama social una vez controlada la pandemia, las intervenciones psicosociales deben apuntar a la recuperación de la calidad de los vínculos interpersonales y colectivos, con políticas que promuevan espacios de reencuentro y convivencia familiar, ciudadana y de ejercicio de la solidaridad (Rodríguez, 2020).

Tercero, se recomienda replicar esta exploración de síntomas emocionales en distintas poblaciones vulnerables o que tradicionalmente son excluidas. Además de adultos mayores y niñez y adolescencia, es importante focalizar la atención en personas con discapacidad, en situación de calle, población migrante o desplazada, y población en condición de encierro o institucionalización. Por último, estas recomendaciones deben complementarse y fortalecerse en sintonía con aquellas que ya han sido propuestas por distintos equipos de investigación psicológica en América Latina (Gallegos et al., 2020; Scholten et al., 2020; Urzúa et al., 2020), las cuales abarcan líneas de acción que van desde la responsabilidad individual (e.g., acatar recomendaciones sanitarias de organismos competentes) hasta la comunitaria e institucional (e.g., responsabilidad social) y la estatal (e.g. apertura de los gobiernos a asesorías de expertos en disciplinas médicas, de la salud y comportamentales).

En conclusión, la limitación de la movilidad y el confinamiento domiciliar están asociadas a emociones negativas como el estrés, la ansiedad y la depresión en la muestra de salvadoreños y salvadoreñas participantes en este estudio. Los resultados sugieren que es esencial prestar atención a personas dependientes, jóvenes estudiantes y mujeres. La erosión de la calidad de las relaciones familiares parece ser uno de los costos más relevantes que los participantes perciben de las condiciones de cuarentena domiciliar. No obstante, las reacciones emocionales detectadas constituyen esfuerzos adaptativos normales ante una situación anormal. Por ello, se debe situar la mirada analítica en las circunstancias de afrontamiento de la pandemia y no en la condición individual de quien las experimenta. De ahí que sea esencial la implementación de medidas que contribuyan tanto al fortalecimiento de los recursos de afrontamiento personal y familiar como de las condiciones político-institucionales que permitan reinstaurar una “nueva normalidad”, cuya novedad, no obstante, se cimente sobre la promoción y recuperación de la dignidad de las personas. Anexo 1