INTRODUCCIÓN

Bajo la premisa de que la educación es la herramienta para la movilidad social ascendente, la reducción de las desigualdades, la reducción de la pobreza y un derecho humano fundamental para vehicular el cumplimiento del resto de los derechos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 2015a; Naciones Unidas, 2003; Slachevsky Aguilera y Moreau Rojas, 2021), en la última década se ha observado un incremento explosivo de la educación superior chilena debido a la irrupción de universidades privadas y beneficios financieros estatales que les han permitido a estudiantes históricamente excluidos, competir por una vacante y costear sus carreras (Sanzana, 2018). Lamentablemente, este proceso de masificación no se ha edificado sobre principios de equidad ni justicia social, por lo que la democratización del acceso a la educación superior todavía es un tema pendiente para la política pública (Bernasconi, 2015). La radiografía de este proceso revela que la admisión a la educación superior en Chile se encuentra fuertemente relacionada con los atributos de origen social del postulante, lo que implica un perjuicio para quienes se encuentran en desventaja comparativa, en este caso, las personas provenientes de contextos vulnerables (Rodríguez et al., 2021; Cases, 2020; Faúndez et al., 2017; Bourdieu y Passeron, 2008).

La desigualdad estructural, reflejada en los opuestos resultados escolares obtenidos según el grupo socioeconómico al que se pertenecen, no solo deja entrever la segregación, sino también pone de manifiesto la urgencia por combatirla. Si bien todo proceso de admisión demanda un principio de selección, cuando se observa que sistemáticamente es un grupo específico de la población el que está siendo excluido, es lógico suponer que el sistema que debería protegerle y otorgar la garantía de su derecho, en realidad está contribuyendo a la profundización y extensión de sus desigualdades sociales, al destrabar un conjunto de mecanismos de discriminación arbitraria. Esta situación es dramática en Chile pues se encuentra legitimada por la ley (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2018; Bellei, 2013).

En este escenario, la reproducción de las desigualdades sería amparada por un sistema sociopolítico que le permite a la educación funcionar bajo lógicas de un mercado, donde la intervención estatal se limita a un papel de rol subsidiario mediante la oferta de becas, incentivos y beneficios que permitan indemnizar a estudiantes en posición de desventaja (Lloyd, 2016).

En este contexto, como práctica reparatoria para reducir las brechas y reconocer de forma individual el mérito y esfuerzo que el estudiantado despliega durante la educación media, se han articulado un conjunto de programas y políticas de acción afirmativa que han asumido la responsabilidad social de la inclusión universitaria de estudiantes vulnerables con talento académico. Estas políticas, y especialmente los programas derivados de ellas, se construyen y sustentan en estructuras discursivas que pretenden, con la acción afirmativa, corregir o compensar los sesgos de un sistema estratificado como el chileno.

Dentro de las principales medidas adoptadas se destacan los programas propedéuticos, los programas de inclusión social y el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) (Villalobos, 2018), siendo este último material de interés.

El PACE es una acción afirmativa chilena en materia de educación. Se puse en funcionamiento el año 2014 de forma piloto en cinco universidades chilenas y se extendió el 2017 a 29 universidades. Tiene el propósito de compensar las desigualdades de estudiantes con talento que provienen de contextos de vulnerabilidad socioeconómica, siendo su principal objetivo restituir el derecho a la educación. Esta inclusión se ha planteado con la garantía de cupos adicionales al proceso tradicional de ingreso a la institución y el programa de interés, junto con apoyo y acompañamiento durante los últimos años de enseñanza media y el primero de la universidad; lo cual tiene como propósito final lograr una trayectoria educativa exitosa. A diferencia de otros programas de acción afirmativa, el PACE presenta una cobertura nacional y ofrece la mayor cantidad de cupos especiales disponibles del sistema centralizado de admisión universitaria chileno (Ministerio de Educación (MINEDUC), 2021; Gil-Llambías et al., 2019; Böck, 2019; MINEDUC, 2015; Cooper et al., 2019).

Si bien es cierto, el estudiantado participante del PACE ha exhibido una destacada trayectoria escolar, es

importante reconocer también que presentarán serias dificultades de entrada en un contexto de mayor exigencia como el universitario y, aunque los de índole curricular serán los primeros en aparecer, aquellos de carácter cultural y motivacional tendrán un gran impacto en su desarrollo universitario (Leyton et al., 2012). Dadas estas razones, irrumpe la importancia de entender la inclusión educativa más allá del simple acceso a la universidad, por lo que los procesos de acompañamiento son de vital importancia para la consecución de la totalidad de los objetivos del programa.

En términos generales, el estudiantado seleccionado para participar en el PACE necesita exhibir durante su educación secundaria un promedio acumulado que lo ubique dentro del 15 % mejor de rendimiento escolar; así como cursar y aprobar los talleres preparatorios dictados por la universidad en convenio con su institución educativa. El Programa se sostiene en tres dimensiones fundamentales: la preparación durante la enseñanza secundaria, el acceso a cupos especiales en el proceso de matrícula y el acompañamiento durante el primer año de universidad. En la enseñanza secundaria, se busca fomentar el desarrollo de habilidades y competencias transversales que le permitan al alumnado definir su trayectoria vocacional.

En segundo lugar, la finalidad de la etapa de acceso es garantizar cupos especiales en el proceso de matrícula para quienes cumplan con los requisitos del Programa. Finalmente, el acompañamiento durante el primer año de universidad pretende apoyar a la persona en su progreso, permanencia y egreso oportuno, mediante acciones académicas, psicoeducativas y emocionales que permitan detectar conductas de riesgo temprano frente a la deserción (MINEDUC, 2015; 2021).

En consistencia con lo declarado anteriormente, los programas de acción afirmativa en materia de educación superior se amparan en las graves dificultades del actual sistema de selección universitaria chileno para reconocer la validez predictiva de una trayectoria escolar destacada en las pruebas de admisión universitaria (Rodríguez et al., 2017). Al respecto, los promotores de programas de acción afirmativa como el PACE sostienen que estos contribuyen a demostrar que la inclusión de estudiantes talentosos, provenientes de sectores desfavorecidos, no solo es posible, sino que además ofrece una valiosa oportunidad para promover mayor diversidad, aumentar la movilidad social y reducir las restricciones en sus oportunidades (Baeza et al., 2019; Borzone et al., 2017; Montes y Catalán, 2018).

El sistema educativo chileno se caracteriza por una segmentación estructural que, como efecto colateral, tiende a excluir a estudiantes con talentos pero vulnerables, lo cual evidencia una contradicción entre las políticas de inclusión y la realidad del contexto educativo. En este escenario, el PACE se presenta como una iniciativa clave para integrar a estudiantes vulnerables en la formación universitaria. Sin embargo, la admisión de este perfil trae consigo un conjunto de dificultades que ponen en tensión los compromisos declarados por el programa, lo cual genera un desfase entre el discurso oficial y la práctica.

A partir de lo anterior, resulta pertinente plantear como objetivo de esta investigación el examinar desde dónde se sitúa retóricamente el PACE en la formación universitaria de su estudiantado, proponiendo como supuesto investigativo la existencia de fricciones entre el discurso y el alcance de práctica. Asimismo, como objetivos específicos, surge la importancia de develar los significados que sustentan el discurso del Programa, así como un análisis crítico de las tensiones que le enmarcan, ello con el fin de contribuir a una comprensión más profunda de su efectividad y pertinencia en la promoción de una educación inclusiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dado que el objetivo de estudio de esta investigación es examinar los significados construidos desde el discurso del PACE en la formación universitaria de estudiantes vulnerables, se consideró pertinente enmarcarse en el paradigma comprensivo interpretativo al utilizar el modo de análisis hermenéutico por tratarse de un estudio de estructuras discursivas. Para estos efectos, se empleó la Técnica de Análisis de Contenido como una estrategia aplicable a la reelaboración y reducción de datos (Cáceres, 2003) con la cual se ha codificado y analizado una muestra intencional o de juicio de seis (6) documentos de carácter oficial de acceso público referentes al PACE.

Específicamente, tal y como muestra la Tabla 1, se seleccionaron lo siguientes documentos oficiales gubernamentales: Términos de Referencia (TR), Criterios de Habilitación y Condiciones para la Admisión a la Educación Superior del Programa de Acceso a la Educación Superior PACE (CH), Convenio de Transferencia de Recursos Decreto N.º 0280 (CTR), Resolución 680 exenta Establece el Programa PACE de Acceso a la Educación Superior (REX), Fundamentos del PACE (FP) y Transferencia de Recursos Decreto 874 (TRE).

Tabla 1 Documentos públicos sobre la política de inclusión PACE

| Documento | Código | Autoría Pregunta | Autoría Pregunta | Referencia |

|---|---|---|---|---|

| Convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de Educación y la Universidad del Bío-Bío en marco de ejecución de los recursos para el PACE | CTR | MINEDUCSubsecretaría de Educación Superior | ¿Cuáles son las condiciones para la transferencia de recursos entre el Ministerio de Educación y el PACE? | Decreto exento N.º 0280 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN). Criterios de Habilitación y Condiciones para la Admisión a la Educación Superior del PACE. 29 de junio del 2022. https://www.bcn.cl/leychile/ navegar?i=1177426 |

| Resolución 680 exenta establece el PACE de acceso a la educación superior | REX | MINEDUCSubsecretaría de Educación Superior | ¿Por qué se establece el programa PACE? | Resolución exenta N.º 680 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile-BCN). Establece programa de acceso a la educación superior, PACE. 29 de enero del 2015. https://www.bcn.cl/leychile/ navegar?idNorma=1074724 |

| Fundamentos del PACE | FP | MINEDUCSubsecretaría de Educación Superior | ¿Por qué es necesario un programa con el PACE? | MINEDUC (2022). Fundamentos del PACE. Subsecretaría de Educación Superior. http://docencia. ucsh.cl/pdf/fundamentos%20 del%20pace.pdf |

| Transferencia de recursos, Decreto 874 | TRE | MINEDUCSubsecretaría de Educación Superior | ¿Cuáles son los compromisos institucionales que se deben asumir para un adecuado funcionamiento? | Decreto N.º 874 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile-BCN. Oficializa transferencia de recursos, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Antofagasta para el Programa de Acceso a la Educación Superior PACE. 02 de junio del 2016. https://educacionsuperior. mineduc.cl/wp-content/ uploads/sites/49/2022/10/ Decreto-162-2016_transfrecursos- PACE-ANT.pdf |

Fuente: elaboración propia.

Para efectos analíticos y facilitadores de la comprensión, luego de la etapa de lectura de tipo skimming, se formuló una pregunta orientadora que sirvió de guía para comprender el sentido y significado general de los documentos, facilitando de esta forma, el siguiente proceso de codificación y clasificación.

En lo referente a la categorización, el proceso se realizó de manera deductiva sobre la base de la teoría que sustenta a las políticas de acción afirmativa en Chile, entramado discursivo que, por lo pronto, se caracteriza por su alto valor pragmático. Por esta razón, los códigos y categorías aquí expuestos han sido enunciados con una carga semántica positiva, lo cual permitiría clasificarlos, con excepción de algunos códigos de “gestión institucional”, como códigos explicativos, es decir, que por sí solos son capaces de develar el sentido de lo enunciado, permitiendo elucubrar un conjunto de inferencias de forma inmediata.

Tabla 2 Descripción de los ejes de análisis

| Categoría | Código | Definición |

| Educación como Derecho | Garantía de acceso a la enseñanza Educación como motor de la sociedad | Refiere a la educación concebida como mecanismo fundamental para el desarrollo económico, social y cultural, por lo que el acceso a ella debe ser garantizado por el Estado. |

| Mérito en contextos de vulnerabilidad | Talento académico Aprovechamiento educativo Sujeto resiliente Grupos socioeconómicamente desfavorecidos Limitaciones de acceso/ permanencia Desventaja educativa Fracaso académico Bajo desempeño | Valoración y reconocimiento que se le otorga al estudiante por su habilidad y esfuerzo para obtener un alto desempeño académico, a pesar de las dificultades de un entorno socioeducativo y económico vulnerable. Se utiliza como criterio se selección en la admisión. |

| Inclusión | Participación de excluidos No discriminación arbitraria Integración Respeto por el otro Reconocimiento de la diversidad | Línea de acción que busca integrar a grupos socialmente excluidos. |

| Equidad | Igualdad de oportunidades Imparcialidad Justicia social | Refiere a la idea estratégica de entregar a las personas aquello que carecen a fin de compensar las desigualdades estructurales. Aboga por el principio de justicia social. |

| Gestión institucional | Calidad Eficiencia Eficacia Acceso Permanencia Bajos niveles de deserción Titulación oportuna | Refiere al cometido de las IES para alcanzar con altos estándares de calidad, eficiencia y eficacia los objetivos propuestos mediante acciones de gestión y administración. |

Fuente: elaboración propia.

A pesar de que algunas categorías aquí expuestas se usan como sinónimos o similares en investigaciones, en este artículo se ha elaborado una definición para ellas de tal forma que permita agruparlas en dimensiones distintas y con códigos diferentes. De esta forma, se respetan los cuatro criterios de Cáceres (2003) para propender a la rigurosidad científica: exhaustividad, exclusividad, pertinencia y objetividad. Las unidades de análisis utilizadas en esta investigación son de base gramatical, específicamente de frases, párrafos y temas.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

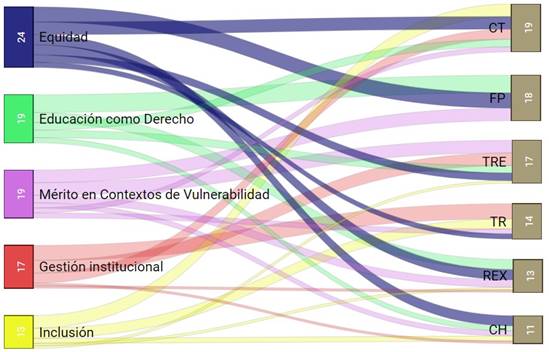

A continuación, desde una perspectiva descriptiva e interpretativa, se exponen los resultados de los procesos de codificación y categorización de los seis documentos examinados, procedimiento que tuvo como propósito identificar y analizar los significados construidos desde el discurso del programa PACE en la formación universitaria de estudiantes vulnerables. En términos generales, se ha develado una estructura discursiva sustentada en cinco ejes de contenido: equidad, educación como derecho y mérito en contextos de vulnerabilidad, gestión institucional e inclusión.

Fuente: elaboración propia con datos de documentos ministeriales PACE

Figura 1 Diagrama de Sankey de tributación de categorías a documentos analizados

La Figura 1 ilustra las regularidades y matices del entramado discursivo que sustenta al PACE. En términos específicos, se codificó un total de 92 estructuras gramaticales agrupadas en cinco categorías de contenido, siendo “equidad” el eje con más recurrencias (24), e inclusión con menos apariciones dentro de los documentos analizados (13). Si bien el flujo ilustrado da cuenta de una densidad teórica relativamente homogénea, es posible observar que ciertos documentos tributan de forma laxa a algunas categorías. Si bien es cierto, todos los documentos analizados pertenecen al género discursivo informativo, este comportamiento encontraría su explicación en el tipo de documento analizado y en su propósito enunciado; por ejemplo, el texto “Fundamentos del PACE” refiere, tal y como dice su nombre, a los fundamentos, base o sustento que impulsan la política, por lo cual, categorías que refieran a las problemáticas del contexto como educación como derecho, mérito en contextos de vulnerabilidad y equidad, se encontrarán mayoritariamente presentes; por esta misma razón, se ausentarán aquellas relacionadas a una etapa de acción posterior, tal como gestión institucional o inclusión.

Para comenzar este ejercicio de comprender y asimilar las tensiones expuestas, resulta fundamental destacar la relevancia del contexto para la interpretación de los contenidos discursivos que conforman el programa en cuestión. Es importante comprender que lo enunciado por la política no siempre es congruente con las posibilidades reales de acción. En un contexto neoliberal y globalizado como el chileno, el servicio educativo ha operado bajo lógicas similares a un mercado, lo cual ha sido un factor determinante en las profundas desigualdades educativas que afectan al país, por lo que las categorías aquí develadas, en el ejercicio práctico, cotidiano y real, se distancian más o menos de la enunciación.

Educación como derecho

La educación como derecho es concebida como el mecanismo fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de cualquier nación, así como también el principal medio para la movilidad social ascendente, por cuanto reduce la pobreza y posibilita el pleno ejercicio de la ciudadanía. De aquí la importancia de la garantía estatal en la provisión de un servicio educativo de calidad para toda la ciudadanía con independencia de su origen socioeconómico, género, raza o cualquier otra manifestación de la diversidad (Naciones Unidas, 2003; Unesco, 2015a):

El derecho a la educación es indispensable para la realización de todos los derechos humanos. Su indivisibilidad e interdependencia exige el desarrollo de políticas intersectoriales y mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el ejercicio integral de todos los derechos humanos. Es también el principal medio que permite a personas adultas, a niñas y niños marginados económica y comunidades socialmente, salir de la pobreza y participar plenamente de sus comunidades (FP, p. 1).

¿Que, el Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado que tiene por misión fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles y promover el progreso integral de todas las personas, a través de un sistema educativo que asegure la igualdad de oportunidades y aprendizaje de calidad (TRE,.2)

La garantía del Derecho a la Educación a todos es así un imperativo para un desarrollo humano y social justo (FP, p. 1).

Los fragmentos anteriores ponen en relieve al menos dos cuestiones fundamentales. Por una parte, que la educación es concebida como el eje axial de todos los otros derechos humanos, por lo que el Estado chileno tiene como misión dar garantía de su ejercicio para propender al desarrollo humano y social justo y equitativo y, por otra, el carácter universal del derecho al postular que busca desarrollar el progreso integral de todas las personas en todos los niveles. Si el Derecho a la educación es un fundamental y tiene un carácter universal, la pregunta que emerge entonces es por qué el objetivo del PACE es “restituir” el derecho a la educación: “el objetivo general del PACE es restituir el derecho a la educación superior, iniciando un Programa que asegure el Acceso Efectivo a la Educación Superior” (REX, p. 1).

Este objetivo deja entrever que en Chile la declaración de universalidad del derecho educativo no es garantía de su ejecución y que habría un contingente de estudiantes sin el derecho como tal, pero que, mediante el Programa, se busca restituir o devolver. Este proceso de retorno o reposición se aseguraría mediante el acceso efectivo a la educación superior a través de cupos garantizados para quienes, sistemáticamente, y dada sus condiciones de vulnerabilidad, han sido excluidos de la educación superior.

Si bien es cierto, las naciones deben certificar la provisión del servicio educativo en todos los niveles para todas las personas, se reconoce que la formación universitaria no puede ser para toda la ciudadanía, por lo que debe existir un mecanismo de filtro para garantizar que la persona seleccionada posee el potencial académico para tener éxito en la educación superior. En Chile, estas son las pruebas de selección universitaria a la que el estudiantado egresado de enseñanza media tiene acceso (Briones y Leyton, 2020; Ferreyra et al., 2017; García de Fanelli y Adrogué, 2019).

Así planteado, pareciera ser que la denuncia socioeducativa por justicia se encuentra en vías de reparación, pues todas las personas tendrían la misma oportunidad de demostrar sus habilidades e inclusive sería una forma equitativa, objetiva y justa de seleccionar; pero ciertamente esto se transforma en un problema conforme se observa que los grupos excluidos de la educación superior siempre comparten el mismo atributo común: la vulnerabilidad, escenario aún más dramático si se considera que muchas de estas personas tienen un alto rendimiento escolar, no logran competir ni ganar una vacante en la carrera de su elección (Cases, 2020; Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), 2023; Gallardo-Fuentes et al., 2021; Rodríguez et al., 2021). Es este tipo de perfil de estudiante al que el PACE ofrece un acceso garantizado para restituir su derecho a la educación.

Ahora bien, convendría preguntarse si el mero acceso a la educación superior logra restituir un derecho, inclusive, mucho más allá de esto, al reflexionar sobre si es posible que una política o programa de acción afirmativa logre hacerlo. Por lo pronto, en este artículo se postula que dado el escenario neoliberal, privatizado y de calidad segmentada en el cual se enmarca Chile (Böck,2019; Villalobos, 2018), el PACE compensa, en parte, las desigualdades del sistema educativo, pero que sus efectos son insuficientes para garantizar el acceso a la educación superior como un derecho plenamente establecido

El mérito en contextos de vulnerabilidad

El mérito educativo es considerado un pilar fundamental para la distribución de las oportunidades educativas, en el entendido de que las capacidades, rendimiento y esfuerzo deben ser recompensados para quienes comparativamente han sobresalido, siendo la articulación de su esfuerzo y resultados obtenidos el único mecanismo que debe discriminar entre unos y otros (Naciones Unidas, 2003; Gessaghi, 2019; Barrera et al., 2021; Fardella et al., 2022), tal y como reconoce el PACE en sus fundamentos al citar el artículo N.º 26 de los Derechos Humanos: “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” (FP, p. 10).

Esta perspectiva se basa en la premisa de que el mérito es un principio clave en la formación de personas ciudadanas integrales y que la educación es un medio para la movilidad social y el progreso individual y colectivo, por lo que pareciera ser que mérito y movilidad social ascendente se encuentran íntimamente imbricadas (Sandel, 2020). Esta creencia refiere a la idea hipotética de sociedad donde cada uno recibe el fruto de su esfuerzo y dedicación, independiente de su contexto, origen social e inclusive de las desigualdades estructurales del sistema. En otras palabras, se propone que exista una responsabilidad individual en el alumnado por lograr éxito académico, sea esto para perpetuar su posición social o para conseguir la movilidad social ascendente, cuestión que no se involucraría con el contexto social ni económico. No obstante la declaración anterior, en otro apartado y documento del PACE se reconoce que en Chile el acceso igualitario y las competencias por oportunidades educativas se encuentra fuertemente condicionado por el contexto socioeducativo en donde se circunscribe el sujeto:

“universidades del CRUCH no admiten a estudiantes que habiendo aprovechado al máximo las oportunidades de aprendizaje que tuvieron en sus respectivos contextos, no respondieron correctamente el número de preguntas que se requieren para alcanzar ciertos puntajes en las Pruebas de Selección Universitarias (PSU)” (FP, p. 4).

Esto deja entrever, por una parte, que en una sociedad estructuralmente segmentada como la chilena, el mérito deja de tener sentido, pues para algunas perspectivas, constituye privilegio y para otras una desventaja. La movilidad social no depende siempre del mérito, sino de un conjunto de atributos que se manifiesten, especialmente el que sugiere la posición socioeconómica. De acuerdo con Sandel (2020), en La tiranía del Mérito, ¿Qué ha sido del bien común?, esto se debe a que la meritocracia se ha instalado como un modelo social para asignar recompensas a los grupos “ganadores” y condena a los “perdedores”. En el sistema educativo chileno, los “ganadores” serían quienes logran ser admitidos vía tradicional -mediante las pruebas de selección- a la universidad, mientras que los “perdedores” del sistema serían aquellos que, deseando ingresar, no pueden hacerlo. No obstante, para la política PACE, dentro de este grupo de “perdedores” o perjudicados por la hipotética idea de igualdad en las oportunidades educativas, existen estudiantes a quienes se les debe premiar porque poseen talento académico y cualidades: “los talentos están igualmente distribuidos entre ricos y pobres, en todas las etnias y culturas, por lo que en todos los establecimientos educacionales hay estudiantes con mérito académico y normalmente ellos alcanzan las notas superiores del Ranking” (FP, p. 10).

“El premio”, para la concepción de justicia social del PACE, sería la admisión vía cupo especial para el estudiantado que ha demostrado talento académico, sin embargo, este talento se sitúa retóricamente en otro contexto: “Permitir el acceso a la Educación Superior a estudiantes destacados en Educación Media provenientes de contextos vulnerables” (TR, p. 4); “se incentivó el acceso, entre otros, de estudiantes destacados de contextos socioeconómicamente vulnerables” (CH, p. 3) y “para asegurar la titulación de estudiantes de sectores vulnerados con alto rendimiento” (p. 1).

Para el PACE, el mérito se evalúa en la articulación de la excelencia y la vulnerabilidad, siendo la resiliencia su criterio normativo para la asignación y distribución de oportunidades y, aunque la política no define lo que comprende como “vulnerabilidad”, el programa se dirige a quienes provienen de colegios con alto índice de vulnerabilidad escolar (IVE), por lo que refiere a aspectos socioeconómicos, de rendimiento y abandono escolar (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), 2022).

Ahora bien, cuando se selecciona al estudiante con talentos y alto IVE en desventaja educativa comparativa y se le ofrece la oportunidad que un sistema injusto y desigual le ha arrebatado, lo que se está haciendo, por una parte, es asumir que el sujeto PACE se configura desde el discurso de la carencia y precariedad, pues desde allí, donde habitan sus iguales, esa persona ha logrado destacarse y superarlos (OCDE, 2019; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016; 2018) y, por otra, legitimar y tolerar la desigualdad estructural del sistema educativo (Bourdieu y Passeron, 2008; 2009; PNUD, 2017).

La tensión entre mérito e inclusión en el sistema educativo chileno surgiría en el enfoque predominante de las políticas de acceso a la educación superior en Chile no parece contemplar adecuadamente la diversidad del estudiantado. Esto, dado que el principal mecanismo de evaluación para la admisión sigue siendo una prueba estandarizada, la cual refleja las desigualdades preexistentes en el sistema educativo. Al centrarse en resultados cuantitativos, este sistema reproduce las inequidades sociales y limita el acceso equitativo a la educación superior para estudiantes de contextos más vulnerables (Bernasconi, 2015; Casanova, 2015; Gallardo y Moretti, 2021; Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023).

Equidad

Dado que el sistema educativo chileno asume la segregación que lo estructura y busca remediarlo, el PACE se erige como el mecanismo ideal para combatir dicha problemática. Si bien las políticas de acción afirmativa se articulan desde hace algunos años, el PACE se destaca por aunar la mayor cantidad de oferta de acceso especial a la educación superior (MINEDUC, 2021). En tal sentido, este programa pretende compensar la forma en cómo el Estado se hace cargo de la exclusión en el acceso a educación superior, etapa fuertemente condicionada por el contexto socioeconómico de la persona postulante: “busca promover la equidad en el acceso mediante mecanismos que contrapesen el sesgo socioeconómico existente en los requisitos académicos” (TR, p. 4).

El principio de igualdad de oportunidades está asociado a la idea liberal tradicional de ofrecer estratégicamente aquello que se necesita a quien lo merece, al abogar por el principio de justicia social. Los resultados sistemáticamente peores que obtiene el estudiantado de origen social desfavorecido implican una problemática para el sistema de admisión, pues se estaría excluyendo indirectamente a las personas jóvenes talentosas provenientes de un determinado contexto, violando el principio de la educación como derecho y de movilidad social (Gil, 2018; Gil-Llambías et al., 2019).

El programa se sitúa retóricamente en una dimensión de equidad y justicia social al ofrecer un “igual punto de partida” para quienes antes no podían llegar allí; en este caso, para las personas que no lograban acceder a la universidad. Este accionar supondría la corrección de la brecha existente entre la educación media y la educación superior: “disminuir brechas entre el perfil de egreso de educación media y el perfil de ingreso a la institución de educación superior. En estas también se consideran actividades que apunten al desarrollo de competencias de gestión personal y de desarrollo de habilidades socioemocionales” (CT, p. 6).

No obstante, se reconoce que garantizar condiciones igualitarias en el “punto de partida”, es decir, la igualdad formal del sistema, no asegura que la trayectoria vaya a ser recorrida de igual forma, o mucho menos lograr un mismo objetivo; en otras palabras, apoyar el acceso a la educación superior no es garantía de una carrera educativa exitosa (Slachevsky Aguilera y Moreau Rojas, 2021). Con el objetivo de lograr este propósito, el Programa declara la importancia de contemplar la individualidad:

Calidad y equidad no solo no son incompatibles sino que son indisociables. Una educación es de calidad si ofrece los recursos y ayudas que cada quién necesita para estar en igualdad de condiciones de beneficiarse de las oportunidades educativas y ejercer el Derecho a la Educación (FP, p. 2).

Cuando se pretende enfrentar la exclusión y discriminación que ha afectado históricamente a grupos en desventaja comparativa, igualar el “punto de partida” puede resultar insuficiente, por lo que, para propender a una real justicia social bajo criterios de calidad, se necesita ofrecer la totalidad de aquello que se carece, lo cual implica atender la diversidad en toda su expresión y etapas.

Una vez ingresados a la educación superior, estar en igualdad de condiciones significa tener a disposición las ayudas y recursos necesarios para lograr la integración y homogeneización en cuanto a las competencias académicas y actitudinales necearias, especialmente a través de la etapa de acompañamiento declarado y ofrecido por el Programa, el cual basa su accionar en los procesos de nivelación e inclusión.

Inclusión

La inclusión es concebida, generalmente, como la línea de acción para integrar a los grupos socialmente excluidos, convirtiéndose en un componente fundamental de la educación como derecho. En tal sentido, las políticas de acción afirmativa o prácticas proinclusión sitúan en el centro de su quehacer el reconocimiento y valoración de la diversidad humana, al argumentar que la mixturización de los espacios educativos instiga una sociedad culturalmente rica (Duk y Murillo, 2016; Brito et al., 2019; Rodríguez et al., 2021; Unesco, 2015b; Sisto, 2019): “aumentar la inclusión a fin de propender a un país más integrado social y culturalmente” (CH, p. 2).

El debate sobre la admisión diferenciada de estudiantes que no lograron superar los desafíos tradicionales del acceso no solo pone en cuestión la eficacia de los mecanismos de identificación de idoneidad de perfil académico para la educación superior, sino también los efectos que la inclusión de estudiantes con talentos pero vulnerables tendrían sobre los indicadores internos de calidad en las universidades patrocinantes (Kri et al., 2013).

La situación actual invita a encontrar estrategias y soluciones para conciliar el derecho a la educación con la inclusión, sin comprometer la calidad. Esto implica un doble desafío para las instituciones educativas: por un lado, romper las barreras de acceso a estudiantes que han sido históricamente excluidos y, por otro, promover acciones para que estos estudiantes se adapten al habitus del nuevo campo social (González Sanzana y Arce Secul, 2021; Sanzana, 2018; Bourdieu y Passeron, 2008). Para ello, a continuación se desarrolla el último contenido que este artículo declara sustentar: la política PACE.

Gestión institucional

Este último contenido se refiere al quehacer de las instituciones de educación superior para alcanzar con altos estándares de calidad, eficiencia y eficacia los objetivos que se ha propuesto, en este caso, un acceso efectivo a la educación superior logrando retenerlos con miras a la titulación:

los mecanismos de articulación intrainstitucionales para AES deben fortalecer las acciones y servicios de apoyo con miras en la retención y titulación oportuna de los estudiantes PACE en la educación superior, mediante la integración funcional de las unidades y actores institucionales clave en los procesos de inducción, acompañamiento académico, acompañamiento psicoeducativo y de monitoreo y seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes (TR, p. 6).

El ejercicio práctico de las categorías de educación como derecho, equidad, inclusión y mérito aquí analizadas, se articulan en las acciones de gestión y administración que realiza el programa tanto a nivel escolar como universitario para cumplir con su propósito.

Dado el contexto de vulnerabilidad, además de nivelar académicamente, es importante abordar los problemas emocionales de las personas estudiantes al enfrentarse a nuevos criterios y niveles de exigencia (Gil-Llambías et al., 2019), así como también, ayudarles a enfrentar las barreras culturales de un espacio socioeducativo que le es ajeno (Bourdieu y Passeron, 2009): “dispositivos de monitoreo y acompañamiento psicoeducativo que contribuyan a prevenir situaciones de deserción académica, garantizando orientación en el ámbito psicoeducativo y derivación a instancias correspondientes” (TR, p. 12).

De esta forma, es decir, mediante el apoyo permanente en diferentes esferas, el PACE logrará el acceso efectivo, retención y titulación oportuna de estudiantes meritorios educados en contextos de vulnerabilidad. A pesar de que se ha observado la necesidad de sistematizar los procesos de intervención y acompañamiento, estos son valorados positivamente entre agentes educativos como mecanismos que logran estabilizar los indicadores de eficiencia interna de las Universidades patrocinantes (Guerrero Valenzuela y Rivero González, 2022; Abaroa et al., 2018).

CONCLUSIONES

Este artículo de investigación tuvo como objetivo examinar desde dónde se sitúa retóricamente del PACE en los archivos ministeriales chilenos, a través de un análisis de contenido de seis registros oficiales. Este programa, una política de acción afirmativa implementada desde 2014 hasta la fecha, tiene como propósito declarativo restituir el derecho a la educación superior de estudiantes en situación de vulnerabilidad que deseen ingresar a la universidad. Para ello, se ofrece una serie de oportunidades formativas al estudiantado que han demostrado talento académico, pero que, debido a su situación de vulnerabilidad social y educativa, no ha logrado acceder a la educación superior por la vía tradicional; es decir, considerando solo el puntaje obtenido en las pruebas de selección universitaria.

Dado el contexto de segmentación educativa en Chile y la carencia de evidencia empírica que evalúe al PACE, se ha destacado la importancia de develar empíricamente los significados que subyacen en el discurso de este programa, así como de realizar un análisis crítico de las tensiones que enmarcan dicha enunciación. Este proceso ha permitido articular cinco categorías de contenido: educación como derecho, mérito en contextos de vulnerabilidad, inclusión, equidad y gestión institucional.

Aunque este estudio supone un primer acercamiento del análisis retórico de la institucionalidad del PACE, con él convergen evaluaciones previas de otra naturaleza que también sugieren un impacto limitado de su accionar, especialmente en lo concerniente al acceso a la educación superior, no así, a la calidad de la universidad a la que se ingresa (Cooper et al., 2019). De igual forma, el centro de estudios MINEDUC (2015), mediante Focus Group y entrevistas, llega a concluir que existe la necesidad de transparentar los mecanismos de selección y enfrentar la falta de información sobre el programa, tanto para los actores como para los colegios y universidades participantes.

En términos específicos, el programa se edifica principalmente sobre una retórica de equidad y justicia social, no obstante, la realidad práctica y empírica, tal como lo reconocen Böck (2019), Brito et al. (2019) o Casanova (2015), en un contexto privatizado, neoliberal y de calidad segmentada como el chileno, la limitada óptica de la política de acción afirmativa en el acceso no restituye el derecho educativo, sino más bien tiene efectos compensatorios. Más aún, el actual sistema de financiamiento basado en la demanda transversal a todo el sistema educativo presenta el riesgo de reducir la efectividad de esta inspirada política social.

Por otra parte, se logró constatar que el sujeto PACE se construye desde la coyuntura discursiva de la excelencia y la vulnerabilidad, siendo el talento el mecanismo de priorización de oportunidades educativas entre estudiantes vulnerables. De igual modo, detrás de la generalizada idea del mérito, se articula para los grupos más desfavorecidos el establecimiento de criterios que bien pudiesen ser concebidos como arbitrarios o injustos, donde solo aquel resiliente dentro de su contexto, es merecedor de la recompensa educativa; subyace la idea en el fondo, no siempre consistente con la realidad práctica de que todas las personas están teóricamente en condiciones de sobreponerse a la adversidad, desconociendo la condicionante impronta del origen social y, por tanto, que no todo es cuestión de esfuerzo o perseverancia. Al respecto, los hallazgos aquí señalados sintonizan con autores como Gallardo y Moretti (2021), Gessaghi (2019) o Sandel (2020) cuando indican que los sistemas meritocráticos tienden a naturalizar las desigualdades sociales, al presentar el éxito como una consecuencia exclusiva del esfuerzo individual, sin reconocer las barreras estructurales que enmarcan el acceso equitativo, perpetuando las inequidades al ignorar las profundas limitaciones impuestas el entorno socioeconómico del estudiantado.

Considerar la igualdad de oportunidades en un contexto tan segmentado como el chileno (Villalobos, 2018) implica reconocer que las oportunidades también generan un conjunto de limitaciones que escapan al control real de la política y, en muchos casos, de la posible persona beneficiaria y sus familias. De ello se deriva la necesidad de que, como interés investigativo, se procure sistematizar los procesos que envuelven la admisión e inclusión de estudiantes con talento provenientes de contextos vulnerados (Centro de Estudios MINEDUC, 2015).

Aunque existen distintas publicaciones y evaluaciones del programa en Chile que han proporcionado información y evidencia valiosa para su análisis, es importante destacar que una proporción significativa de estas valoraciones ha sido realizada por las entidades responsables del PACE. Esta situación plantea preocupaciones sobre la posible falta de objetividad y un análisis crítico independiente, aspectos esenciales en la evaluación rigurosa de políticas públicas en educación. Solo en la medida en que la evaluación de la política educativa revele también los errores de implementación, los sesgos cognitivos o las externalidades negativas derivadas de su ejecución, será posible mejorar su eficiencia y eficacia, de manera que los resultados se alineen cada vez más con los ideales que la inspiraron.

Las tensiones identificadas entre la enunciación y el campo de acción real de la política de acción afirmativa en educación obligan a cuestionar cuál es la verdadera responsabilidad de la política pública en Chile y cuál es el propósito de la formación universitaria. La aparente contradicción entre la protección del derecho a la educación y la selectividad inherente a la formación de capital humano avanzado parece ser, por el momento, más superficial que real.

En tal sentido, para fortalecer el PACE y superar las limitaciones identificadas, se recomienda poner en marcha una serie de medidas de acompañamiento donde el Estado garantice la igualdad de oportunidades desde el inicio de la trayectoria educativa y no solo en su fase cúlmine, pues una medida compensatoria limitada a esta última etapa no solo podría resultar ineficiente, sino también ser percibida como tardía e injusta.