1. Introducción

El aumento masivo en la expansión de monocultivos como la palma africana (Elaeis guineensis) y la piña (Ananas comosus) tienen un papel importante en la degradación ambiental producida por la deforestación. Este inicia en el continente asiático y se expande a regiones latinoamericanas (Gregory & Ingram, 2014). Según la Food and Agriculture Organization (FAO, 2016), la producción de palma africana en Latinoamérica se ha duplicado desde el año 2000, donde Colombia, Ecuador y Honduras son los principales productores, Costa Rica está muy cerca de ser uno de los principales productores en Centroamérica junto con Honduras (Furumo & Mitchell, 2017). Las implicaciones ambientales por los monocultivos como la palma africana y la piña son múltiples, especialmente los efectos negativos por el uso de agroquímicos que contribuyen al calentamiento global, el uso excesivo del recurso hídrico y la fragmentación de corredores biológicos (Acuña, 2006; Ávila-Romero & Albuquerque, 2018; Echeverría-Sáenz et al., 2012). En el caso de Costa Rica, en la región del Pacífico sur ambos monocultivos han crecido exponencialmente y los paisajes agrícolas se han apoderado de una región con alta biodiversidad y riqueza del país (Acuña-Piedra & Quesada-Román, 2017; Beegs & Moore, 2013).

El valle de Coto Brus, localizado en la región del Pacífico sur costarricense, está siendo invadido por la expansión del monocultivo de palma africana y de piña y, actualmente, se desconoce la diversidad florística que resguardan los remanentes de bosque en esta región, los cuales carecen de estudios florísticos, especialmente los bosques localizados en la parte baja del valle (Grayum et al., 2004). Ubicado en la cuenca del río Grande de Térraba, el Centro Turístico Los Chocuacos conserva 25 hectáreas de bosque húmedo tropical (Bolaños & Watson, 2005; Holdridge, 1987), con una edad aproximada de 30 años. El sector de menor elevación en la reserva consiste en una laguna natural y vegetación a su alrededor, que anteriormente estuvo rodeada por potreros. En el año 1989, los propietarios decidieron desarrollar un proyecto turístico que englobara actividades recreativas para los grupos locales: avistamiento de avifauna y la adopción de un modelo de conservación que permitió la regeneración natural del bosque.

En Costa Rica, los bosques húmedos tropicales se ubican aproximadamente en la parte sur de la vertiente Caribe, en el norte del país en Upala, San Carlos y Los Chiles, en la vertiente Pacífica, en la península de Nicoya y en el sur, sobresale Buenos Aires, de 0―500 metros sobre el nivel del mar (Bolaños & Watson, 2005). No obstante, se considera que varias especies características del patrón florístico de la península de Osa ascienden hasta los bosques en la región del valle de Coto Brus (Zamora et al., 2004). Esta región, por su localización geográfica, funciona como puente biológico entre la flora y fauna de Norteamérica y Sudamérica (Arauz & Arias, 2016), manteniendo procesos biológicos y evolutivos de la flora del valle (Zamora et al., 2004). Sin embargo, son ecosistemas que no se han documentado de forma exhaustiva y se encuentran dentro de las áreas más alteradas por la expansión agropecuaria de monocultivos tales como piña y palma aceitera.

La importancia de estudios biológicos en las áreas naturales protegidas, tanto estatales como de capital privado, radica en la generación de información científica básica para la comprensión de los ecosistemas y la implementación de medidas adecuadas para su conservación y la de sus especies (Pérez, 2014). Por lo tanto, esta investigación pretende elaborar un estudio florístico para la documentación de la flora de la reserva del Centro Turístico Los Chocuacos, el cual se pretende que permita caracterizar la vegetación del valle de Coto Brus.

2. Metodología

2.1 Área de estudio

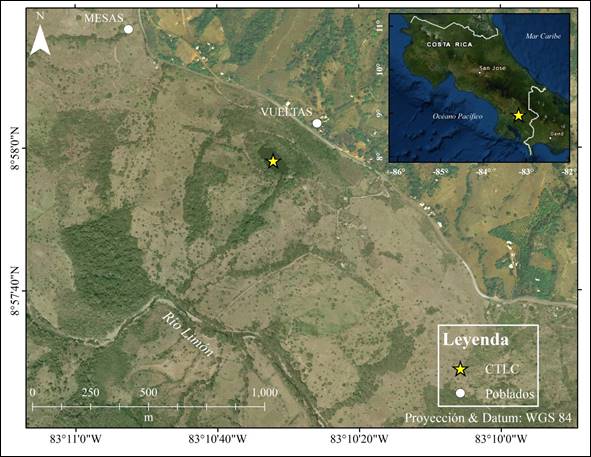

La reserva privada del CTLC está localizada al sureste de Costa Rica, específicamente en el flanco oeste del Parque Internacional de la Amistad, Cordillera de Talamanca, cuenca del río Grande de Térraba, entre las coordenadas geográficas 8°57’52’’ N, 83°10’26’’ W y a una elevación entre los 250―300 m. Conserva un aproximado de 25 hectáreas de un mosaico entre bosque primario y secundario húmedo tropical (Bolaños & Watson, 2000) (Figura 1 y 2).

La laguna Chocuacos o laguna Vueltas (Figura 1) se encuentra en la cuenca del río Limón, que pertenece regionalmente a la cuenca del río Térraba. Aparentemente, se forma al asentarse detrás de un bloque deslizante, por lo que sus aguas son turbias y cálidas. La laguna es poco profunda con elevados niveles de oxígeno y donde los análisis palinológicos e isotópicos indican cambios tardíos del oloceno en la vegetación y la incidencia de incendios como resultado de actividades humanas que documentan la tala extensa de bosques y el cultivo de maíz en alrededor de 1 100 años cal AP. El carbón vegetal y el maíz desaparecen del récord alrededor de 450 años cal. AP, lo que indica el abandono del sitio después de la Conquista, y una recuperación del bosque húmedo siempre verde de las tierras bajas del Pacífico sur (Horn & Haberyan, 2016).

2.2 Recopilación de datos

Entre los meses de noviembre de 2017 y marzo del 2018, se efectuaron numerosos recorridos aleatorios por toda el área de estudio donde se recolectaron especímenes botánicos en estado reproductivo (flor y fruto). Los recorridos aleatorios siguen el método de Filgueiras et al. (1994), e incluyen el borde del bosque, senderos, quebradas, nacientes y áreas no atravesadas por senderos. Los ejemplares botánicos recolectados fueron herborizados y depositados en el Herbario Luis A. Fournier Origgi de la Universidad de Costa Rica (bajo el acrónimo USJ). Para la identificación, se consultaron los herbarios del Museo Nacional de Costa Rica (CR), Dr. Luis A. Fournier Origgi (USJ) y las versiones publicadas del Manual de plantas para Costa Rica (Hammel et al., 2003a, 2003b, 2004, 2010, 2014, 2015).

2.3 Análisis de datos

Las especies se identificaron alfabéticamente por familia, género y especie en la categoría Spermatophyta (plantas con semilla) y Pteridophyta (Apéndice 1). La taxonomía de este grupo de plantas se basa en la clasificación aceptada por la base de datos TRÓPICOS (Trópicos, 2019), la cual sigue la clasificación del APG IV para angiospermas (Chase et al., 2016); en el caso de Lycophyta y Pteridophyta, siguen la clasificación de Christenhusz et al., (2011). Las especies se clasificaron según su hábitat en plantas terrestres (T), epífitas (Ep) y hemi-epífitas (H-ep) y según su forma de vida en hierba (H), árbol (A) arbusto (Ar) y liana (L), con la metodología de Nivia y Cascante (2008). Se determinó la cantidad de familias, géneros y especies para la categoría Spermatophyta y Pteridophyta, se estableció el origen o procedencia de las especies de acuerdo con Jiménez et al., (2016) en endémica binacional (ENB), introducido y naturalizado en Costa Rica (IN) e introducido, pero no naturalizado (INN).

Figura 2 Reserva privada del Centro Turístico Los Chocuacos. (A) Fotografía de los potreros alrededores en la laguna en el año 1999 (Foto fuente desconocida), (B) Vista aérea de la reserva en el año 2018 (Foto por Esteban Arias) y (C) Fotografía del bosque alrededor de la laguna en el año 2019 (Foto por Marco Cedeño).

3. Resultados

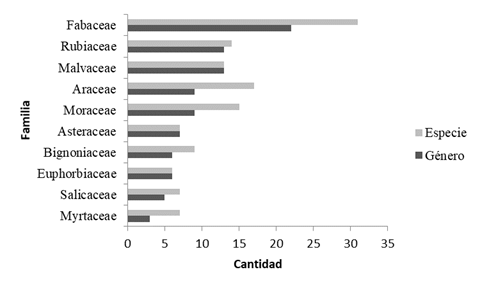

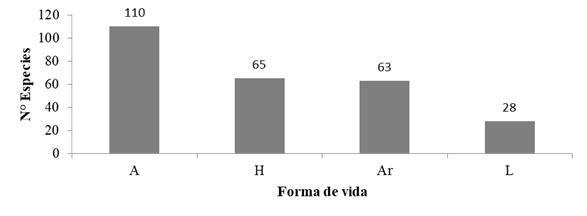

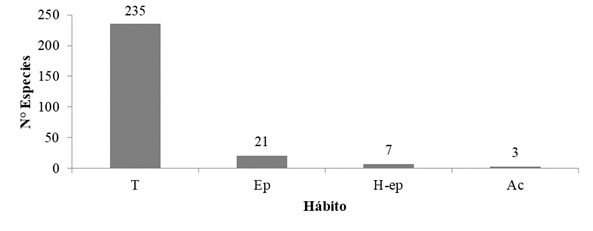

El CTLC conserva una riqueza florística de 75 familias, 219 géneros y 266 especies de plantas vasculares. Con base en la forma de vida de las plantas, los árboles son el grupo más representativo con 110 especies, seguido por las hierbas con 65 especies, arbustos con 62 especies y lianas con 28 especies (Apéndice 1; Figura 3). El hábito terrestre es el más diverso con 235 especies, seguido por el epifito con 21 especies, el hemi-epífito con 7 especies y el acuático con 3 especies (Figura 4). Las familias más representativas dentro de la reserva son Fabaceae con 22 géneros y 31 especies, Rubiaceae con 13 géneros y 14 especies, Malvaceae con 14 géneros y 14 especies y Araceae con 7 géneros y 17 especies (Figura 5).

Figura 3 Forma de vida de la flora vascular de la reserva del CTLC (A=Árbol, Ar=Arbusto, H=Hierba, L=Liana).

Figura 4 Hábito de la flora vascular en la reserva del CTLC (T=Terrestre, Ep=Epífito, H-ep=Hemi-epífita, Ac=Acuático).

Se recolectó una especie del género Aristolochia (Aristolochiaceae), la cual corresponde a una especie nueva para la ciencia que actualmente se está describiendo (J. Esteban Jiménez, commun. person.). Esta planta fue recolectada por primera vez en la península de Osa; no obstante, en la reserva del CTLC se encontró la segunda población conocida de esta entidad, que consta de cuatro individuos adultos (M. Cedeño 1348). Además, se halló una especie considerada como un nuevo registro para Costa Rica: Eugenia veraguensis (Myrtaceae), anteriormente conocida solo para Panamá, identificada por el botánico panameño Rodolfo Flores Jiménez, quien actualmente trabaja la familia Myrtaceae para Centroamérica, cuyo registro se hace oficial para el país mediante este artículo.

A nivel taxonómico, la familia Fabaceae es la más dominante en especies. Algunos grupos representativos de esta zona son: Astronium graveolens, Anacardium excelsum (Anacardiaceae), Xylopia aromatica, Xylopia frutescens (Annonaceae), Cochlospermum vittifolim (Bixaceae), Brosimum alicastrum, Brosimum costaricanum, Ficus insipida, Castilla tunu (Moraceae), Calophyllum brasiliense (Calophyllaceae), Andira inermis, Albizia guachapele, Leptolobium panamense, Cassia moschata, Copaifera aromatica, Dalbergia retusa, Diphysa americana, Enterolobium cyclocarpum, Platymiscium pinnatum (Fabaceae), Pseudobombax septenatum, Bombacopsis sessilis, Ceiba pentandra (Malvaceae), Psidium guineense (Myrtaceae), Coccoloba guanacastensis, Triplaris melaenodedron (Polygonaceae), y Chrysophyllum cainito (Sapotaceae).

Se encontraron cuatro especies endémicas binacionales entre Costa Rica y Panamá las cuales son: Pitcairnia halophila (Bromeliaceae), Palmorchis powellii (Orchidaceae), Inga jimenezii (Fabaceae), mientras que la Coccoloba guanacastensis (Polygonaceae) es endémica entre Costa Rica y Nicaragua. Otro hallazgo de importancia es la alta abundancia observada de la especie Pera oppositifolia (Peraceae), la cual es un árbol conocido de escasas poblaciones naturales en el país y distribuido en Costa Rica solo en la cuenca del río Térraba en la región de Buenos Aires.

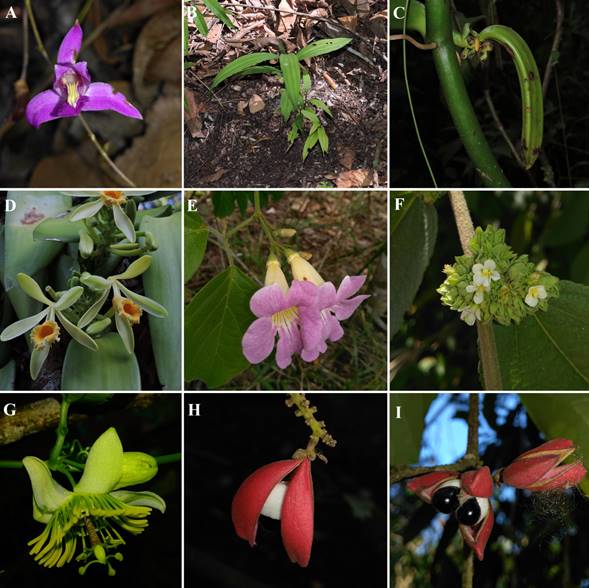

Cabe resaltar que la vegetación presente en esta reserva interesantemente posee especies características tanto del bosque húmedo tropical como del bosque seco tropical, las cuales poseen importancia de conservación y como especies ornamentales (Figuras 6 y 7).

Figura 6 Algunas especies documentadas en la reserva del CTLC: (A) Bletia purpurea; (B) Palmorchis powellii; (C-D) Vanilla pompona; (E) Cydista potosina; (F) Melochia nodiflora; (G) Passiflora coriácea; (H-I) Paullinia turbacensis. (Fotos: Marco Cedeño).

Figura 7 Plantas de importancia ornamental en la reserva del CTLC: (A) Handroanthus impetiginosa (Foto: Nancy López); (B) Handroanthus ochracea (Foto: Nancy López); (C) Cochlospermum vitifolium (Foto: Marco Cedeño); (D) Schizolobium parahyba (Foto: Marco Cedeño); (E) Miconia impetiolaris (Foto: Marco Cedeño); (F) Lasianthea fruticosa (Foto: Marco Cedeño).

3.1 Eugenia veraguensis, nuevo registro para la flora arborescente de Costa Rica

La especie Eugenia veraguensis pertenece a la familia Myrtaceae, la cual está constituida por árboles y arbustos hermafroditas, con hojas usualmente opuestas y aromáticas, y la corteza exfoliante en placas irregulares o rectangulares (Barrie et al., 2007; Flores et al., 2016). Crecen en áreas abiertas, bosques secundarios y primarios en ambas vertientes del país. En Costa Rica la familia Myrtaceae está representada por 14 géneros y 88 especies, el género Eugenia comprende 50 especies de árboles y arbustos hermafroditas, los cuales se distribuyen 0―2800 m (Barrie et al., 2007; Flores et al., 2016).

Eugenia veraguensis Rod. Flores & A. Ibáñez. Tipo: Panamá: Veraguas: Parque Nac. Coiba. Borde costero en el área de Las Salinas. Sur del sendero Los Pozos. 7º26'7.6"N 81º43'42.9"W, 5 m, 20 Apr 2008, fl., C. Galdames 6098, C. Vasquez, A. Ibáñez & F. Hernández (holotype, PMA!) (Figura 8).

Nombre común en Costa Rica: Sierrita o guayabo macho.

Distribución y hábitat: De Costa Rica y Panamá. En Costa Rica se localiza en el sur de la vertiente pacífica, específicamente en los cantones de Osa y Buenos Aires, cerca de la frontera con Panamá. Crece principalmente en la parte interna de los bosques primarios o secundarios, en agregaciones de 4-35 individuos, en suelos rocosos, márgenes de quebradas y en pendientes de hasta 65 °. La época de floración se observó en febrero y marzo, los frutos en abril y mayo.

Usos: Debido a su irregularidad en tallos y ramas, localmente se utilizan para hacer los látigos (tajonas) para los vaqueros que usan esta herramienta en sus fincas de ganado y en cabalgatas. También, en algunas fincas ganaderas utilizan los tallos más redondos y erectos para elaborar los chuzos que usan como guía para los bueyes. Por otra parte, los agricultores de frijol utilizan los tallos de los individuos más altos (>1.3 m) para golpear los cúmulos que agrupan sobre lonas y hacer que las vainas secas en la planta liberen los granos.

Material estudiado: Costa Rica. Puntarenas, Buenos Aires, Potrero Grande. Finca de Benito Cedeño. Bosque húmedo tropical, 21 febrero 2015, 73 m, M. Cedeño 772. Puntarenas, Buenos Aires, Potrero Grande. Centro Turístico Los Chocuacos. Bosque húmedo tropical, 21 febrero 2015, 73 m, M. Cedeño 1349.

4. Discusión y conclusiones

Las derivaciones del muestreo florístico en la reserva evidencian el valor de estos estudios en áreas de alta vulnerabilidad por expansión agrícola, como la zona sur de Costa Rica, una de las regiones con mayores tasas de deforestación entre las décadas de 1960 y 1980 (Quesada-Román, 2013; Quesada-Román & Díaz, 2019; Quesada-Román & Mora, 2017; Zahawi et al., 2015). Estos estudios exponen la importancia de conservar los bosques en su estado natural y contribuyen a mitigar el faltante de información sobre la diversidad de especies que contienen estas regiones. De no ser por estas investigaciones, priorizar el correcto manejo de estos bosques en relación con los ejemplares que son albergados, aumentaría en complejidad, especialmente ante la amenaza de la disminución considerable de poblaciones a nivel mundial (Prina & Alonso, 2002).

La manutención de los bosques de esta región sur del país se ve limitada por la expansión de los monocultivos que afectan el dinamismo natural de los corredores biológicos de la zona y destruyen los ecosistemas naturales. A su vez, permite resaltar la importancia del estudio realizado en el CTLC, evidenciando la regeneración del bosque y robusteciendo su valor al sobresalir la presencia de una especie de Aristolochia nueva para la ciencia y el hallazgo de Eugenia veraguensis (Myrtaceae) como nuevo registro para Costa Rica. A pesar de que el área de estudio es pequeña, estos resultados realzan la alta importancia biológica que en ella se conserva, pues es capaz de albergar especies aún desconocidas y amenazadas por la expansión de los monocultivos y la fragmentación de los bosques.

Cabe resaltar la vitalidad del turismo como herramienta de conservación, especialmente desde la década de 1980 a nivel nacional (Kappelle, 2016). El incremento de la actividad turística en el área de estudio ha propiciado un manejo eficiente de los recursos y una regeneración natural progresiva que ha permitido acrecentar su actividad biológica. La conservación del medio ambiente en Costa Rica como atractivo turístico es un punto a favor en la justificación de la protección del entorno natural. Por ello, desde la perspectiva del modelo sostenible, la valoración de los pilares del desarrollo sostenible es ineludible para evitar la degeneración de los espacios naturales para el futuro (Mok, 2005).

Los resultados obtenidos exponen una ventana de oportunidades sobre la importancia biológica y económica que proyectos sostenibles como el CTLC pueden propiciar en comunidades rurales inmersas en problemáticas ambientales, con el fin de evitar pérdidas biológicas irremediables en zonas boscosas vulnerables de Costa Rica y los trópicos. Esta reserva, en corto tiempo, puede sufrir el impacto de la expansión agrícola de monocultivos como la piña y la palma africana aceitera. Por lo tanto, resaltar su importancia en la conservación de flora y fauna funge como una herramienta para toma medidas de protección.

5. Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

uBio

uBio