INTRODUCCIÓN

Las continuas transformaciones de los ecosistemas por actividades antropogénicas, asociadas a un inadecuado usufructo de los recursos naturales, vienen afectando negativamente la vegetación natural (Molles, 2006), y han conllevado a procesos de erosión, degradación y desertificación de los suelos, al punto de que cada año en el mundo seis millones de hectáreas se convierten en desiertos (Smith y Smith, 2001) y 20 millones de hectáreas al año pierden parcialmente su capacidad para actividades agrícolas y ganaderas (Granados-Sánchez et al., 2013). Esta situación afecta especialmente los ecosistemas andinos, conjuntamente con una alarmante reducción de cauces fluviales, pérdida de recursos naturales, biodiversidad y fuerte presión de uso sobre los hábitats (FAO, 2014), al punto que entre el 2000 y 2012, en Sudamérica se perdieron 14459 km2 de superficie de ecosistemas tropicales de montaña (Hansen et al. 2013).

Se ha considerado que el uso del territorio es un problema local, sin embargo, se ha convertido en una fuerza de trascendencia mundial (Foley et al., 2005). Los cambios en el uso de la tierra y la cobertura alteran considerablemente el balance energético y los ciclos biogeoquímicos, al contribuir con el cambio climático y limitar la provisión de servicios ecosistémicos (Song et al., 2018); además, la transgresión sustancial y persistente de la integridad de la biósfera puede llevar al sistema terrestre a un nuevo estado desconocido (Steffen et al., 2015) y el 60 % de estos cambios están asociados a actividades humanas, principalmente a la deforestación tropical, a la expansión agrícola y a la urbanización (Song et al., 2018).

La cubierta vegetal natural beneficia directa e indirectamente a las sociedades humanas y sus cambios afectan la capacidad de los ecosistemas para sostener la producción de alimentos, mantener recursos forestales, suministro de agua, regulación del clima, calidad del aire y atenuar enfermedades infecciosas (Foley et al., 2005; Hansen et al., 2013). Previene también las inundaciones, participa en el reciclaje y almacenamiento del agua, mejora la filtración del suelo, reduce la erosión y atrapa sedimentos y contaminantes con lo cual mejora la calidad del agua (Hamilton et al., 2009; CIFOR, 2013). Su disminución repercute en el cambio climático y en los productos de la biodiversidad (alimentos, medicinas) (Hansen et al., 2013; Gil-Leguizarrón y Morales-Puentes, 2016). La vegetación natural es también un agente reductor de contaminación atmosférica y del ruido, provee bienestar espiritual y cultural por su valor estético, recreativo y educativo (Metteuci y Colma, 1982).

Evaluar los cambios multitemporales en la vegetación permite entender las causas y efectos en las condiciones del ambiente y apertura de mejores posibilidades para un aprovechamiento sostenible del espacio y de los recursos naturales; además, es esencial para comprender las interacciones ser humano - naturaleza (Aly et al., 2016). Su mejor conocimiento también proporciona fundamentos para el manejo de bosques, pastizales y territorios y sus cambios sirven de indicadores de la eficiencia y de los efectos del manejo o de algún tipo de uso (Matteuci y Colma, 1982). Los análisis de vocación de los ecosistemas parten de conocer las características del suelo y de su fitocenosis asociada, lo cual conlleva a establecer criterios integrales para la correcta planificación y manejo del territorio (Cotler et al., 2007), así como el reconocimiento de su auténtico potencial productivo para mantener en el tiempo sus beneficios (Villalta y Castaneda, 2003; Ríos et al., 2015; FAO, 2018).

Este contexto está escasamente documentado y estudiado en pisos ecológicos del altiplano peruano por encima de los 3 800 msnm. Aunque un estudio previo, en una comunidad a orillas del Titicaca, ya ha reportado una pérdida de cobertura vegetal nativa de 16,8 % (2 686 ha) y un incremento de suelo desnudo en 12,29 % (1 969 ha) en un lapso de 10 años (Condori-Castillo, 2012), antecedente que evidencia el alarmante escenario ecológico de la zona altoandina con respecto al uso del territorio. No se cuenta con reportes similares en ambientes aún más altos, como la puna o la cordillera, por lo que el distrito de Cabana constituye una localidad representativa de dichos paisajes, pues, análogamente a otros pueblos andinos del Perú, debido a la diversificación de sus actividades económicas (comercio, industria, turismo, etc) (Sánchez, 2017) y a la expansión de la frontera agrícola sobre tierras frágiles, con el uso de métodos contraproducentes (Alwang et al., 2013), corre el riesgo de perder importantes espacios con gran valor socioeconómico y ecológico para el futuro.

Actualmente, la teledetección y los SIG facilitan los análisis multitemporales, a través de imágenes satelitales y permiten detectar eficientemente cambios en las coberturas vegetales y en el uso del territorio (Álvarez y Agredo, 2013; Palacios, 2015), evidenciando, de manera fidedigna, problemas de reducción, degradación y reemplazo de áreas de vegetación natural, así como cambios del uso del suelo por ocupación agrícola, ganadera y urbana (Aly et al., 2016; Ruiz et al., 2013), además de problemas asociados a la deforestación e impactos ambientales de diversa índole (Florez-Yépez et al., 2017). Proporciona información pertinente para establecer lineamientos de gestión de recursos naturales y para la elaboración de planes de ordenamiento territorial (Ramírez-García et al., 2016; Trucíos-Caciano et al., 2011).

El objetivo fue determinar los cambios en las coberturas de las asociaciones vegetales y en las formas de uso del territorio a través del tiempo, mediante el análisis de imágenes satelitales Landsat en la época de avenida en el distrito de Cabana durante el período 2000 al 2016.

METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

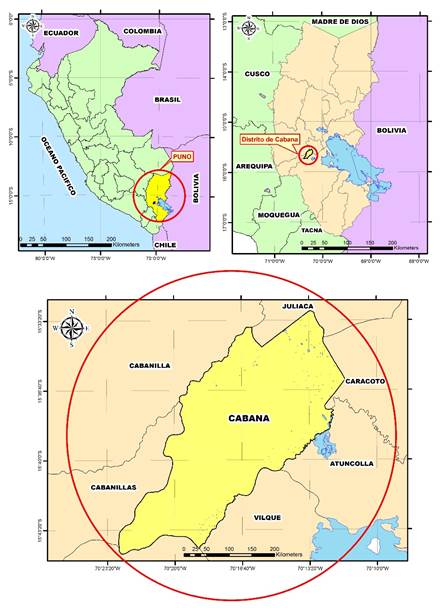

El distrito de Cabana se ubica al sur este del territorio peruano, en la provincia

de San Román, región Puno, entre los 3 825 a 4 350 msnm y coordenadas representativas de 15°38’58.08’’ S y 70°19’18.67’’ O (Figura 1). Abarca un área de 193,16 km2, en la ecorregión de puna húmeda (Britto, 2017), incluye altiplanicies y zonas colinosas con una fisiografía de pajonal altoandino donde predominan los géneros Festuca, Stipa y Calamagrostis, plantas cespitosas y arbustivas de porte bajo (MINAM, 2015). Presenta un rango de temperatura media anual de 7 a 10 0C, que puede llegar a -10 °C en junio, humedad relativa entre 53 a 59 % y precipitaciones anuales de 629 a 755 mm (SENAMHI, 2018). Las principales fuentes de agua provienen de acequias, lagunas estacionales y el pequeño río Cabana, cuyo flujo solo se percibe en la actualidad durante la época de lluvias.

Al 2007 tuvo una población de 4 392 habitantes y para el 2017 (último censo) llegó a 5 215 (INEI, 2011; INEI, 2018), distribuida en pequeñas localidades y caseríos, cuya actividad principal es la agricultura de secano llevada a cabo entre setiembre y abril (época lluviosa), con los cultivos de papa, haba, cañihua y más extensamente quinua, cultivada ahora con fines de exportación mediante asociaciones productivas. La alfalfa es una forrajera que se cultiva todo el año, mediante dos canales de irrigación (Lupaca, 2018), para la crianza de ganado vacuno, además se complementa con ganado ovino y camélido en menor proporción. El comercio es otra actividad que actualmente en el área urbana viene tomando relevancia.

Determinación de cambios multitemporales de la vegetación y uso del suelo

Preprocesamiento digital de las imágenes satelitales. Se obtuvieron imágenes satelitales Landsat desde la plataforma virtual www.earthexplorer.usgs.gov (USGS, 2018), de fechas 13 de abril del 2000, 25 de abril del 2005, 25 de abril del 2010 y 24 de marzo del 2016, meses en que finaliza la temporada lluviosa y presentan escasa cobertura nubosa, además de que, en estos momentos, la vegetación alcanza su máximo desarrollo. La información fue geocodificada con proyección UTM, esferoide y datum WGS 84, Zona 19 Sur y una resolución espacial de 30 metros. Se realizaron las correcciones geométricas, reasignando valores espectrales mediante el método del vecino más cercano para minimizar el cambio de la resolución de los píxeles, luego se hicieron correcciones radiométricas a través de la modificación de niveles digitales.

El área de estudio se delimitó con la imagen satelital Landsat 8 mediante ArcGis v10.5, utilizando el mapa base obtenido del proyecto: “Implementación de Procesos de Ordenamiento Territorial “IPOT” de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional Puno”. Se consideró una clasificación supervisada, para lo cual se identificaron y georreferenciaron 150 puntos de muestreo de vegetación en toda el área del distrito (GPS Garmin Etrex 30), en busca de representatividad de las asociaciones vegetales identificadas en las imágenes satelitales, mediante fotointerpretación visual basada en la combinación de bandas de color falso 3-5-2.

Clasificación supervisada, cambios de vegetación y uso de suelos. Una vez reconocidas las asociaciones vegetales in situ mediante el análisis de cuadrantes aleatorios, el procesamiento de imágenes satelitales Landsat se realizó utilizando el software ENVI v5.1, se aplicó la corrección radiométrica y atmosférica con el método FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analisys Spectral Hypercubes), posteriormente se procedió a realizar un Layer estaquin para obtener una imagen satelital compuesta de 6 bandas blue, green, red, NIR, SWIR 1 y SWIR2. Para la discriminación visual se utilizó la composición de 6-4-2, se agregaron los puntos de muestreo de la vegetación para la clasificación supervisada por el método de máxima verosimilitud, para cada una de las imágenes de los años 2000 al 2016, y se obtuvieron, con ello, los mapas de asociaciones vegetales y uso de suelos por cada año. El análisis comparativo entre mapas se realizó a través de la cuantificación de los pixeles que se mantuvieron o cambiaron, seguidamente se calcularon las áreas de cada asociación vegetal y cambio de uso de suelo, para detectar ganancias o pérdidas en hectáreas.

Herborización e identificación de asociaciones vegetales

Se realizaron herborizaciones que incluyeron trabajos de recolección, prensado, secado y montaje de las muestras de flora obtenidas por cada uno de los 150 puntos de muestreo según procedimientos de la BCMF (1996), para su posterior identificación de las especies mediante el uso de claves dicotómicas y descriptivas para flora de los Andes (Pestalozzi y Torrez, 1998; Salvador, 2002; Tovar y Oscanoa, 2002).

La vegetación se muestreó desde cuadrantes aleatorios de 1 m2 (Mostacedo y Fredericksen, 2000), con los que se determinó la cobertura vegetal del área dividiendo el cuadrante en 16 subcuadros iguales, donde cada uno representa el 6,25 % de la superficie del cuadrante (Soto, 2015). El porcentaje de cobertura se calculó mediante la siguiente expresión: Cobertura (%) = ∑ (X I * 6,25 %). Donde: X I = número de subcuadros que aparece en una determinada especie en el cuadrante (Soto, 2015). Luego la cobertura total representó la suma de porcentajes de cada especie y la nominación científica de la (o las) especie con mayor porcentaje definió el nombre de la asociación vegetal.

Se consideró como asociación vegetal una comunidad conformada por una o varias especies características, con fisionomía uniforme y distribución propia de un hábitat particular (Molina, 2001; Smith y Smith, 2001). La nomenclatura de las asociaciones vegetales y su tipología sintaxonómica se fundamentó en el Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (Alcaraz, 2013; Weber et al., 2000), determinando solo el sintaxón Asociación. Para esto, se agregó al género de la especie dominante (en cobertura y frecuencia) el sufijo etum, manteniendo el epíteto específico en genitivo cuando su cobertura fue mayor a 75 %. Si dos especies en adición alcanzaron o superaron el 50 % de cobertura del área evaluada, se tomaron ambos géneros con el respectivo sufijo para dar nombre a la asociación; además, para el registro florístico - vegetacional solo se tomaron en cuenta las especies que alcanzaron más del 0,25 % de cobertura en los cuadrantes.

Análisis estadístico

Se aplicaron estadísticas descriptivas de las áreas por tipo de vegetación y uso de suelo en hectáreas y en porcentajes. También se determinó la tasa de cambio de acuerdo con la siguiente fórmula (Escandon et al., 2018; Palacio-Prieto et al., 2004):

Donde: Td = Tasa de cambio anual en porcentaje, S2 = área del año final, S1 = área del primer año, n = años del período de análisis. Para evaluar el grado de concordancia y exactitud total de la clasificación por año se utilizó el índice de Kappa (K), cuya fuerza de concordancia se mide en la escala: 0 concordancia pobre; 0,01 - 0,2 leve; 0,21 - 0,40 media; 0,41 - 0,60 moderada; 0,61 - 0,80 considerable y 0,81 - 1 casi perfecta (Abraira, 2001; dos Santos y Santos, 2007). Para analizar y cuantificar los cambios y transferencias de una forma de cobertura a otra se elaboraron matrices de transición entre años, además se realizaron comparaciones “t” de Student entre vegetación natural y cultivada de los años 2000 y 2016 desde los porcentajes de cobertura, asumiendo varianzas desiguales. Los procedimientos estadísticos se ejecutaron con el Programa SPSS v22.

Resultados y discusión

Asociaciones vegetales

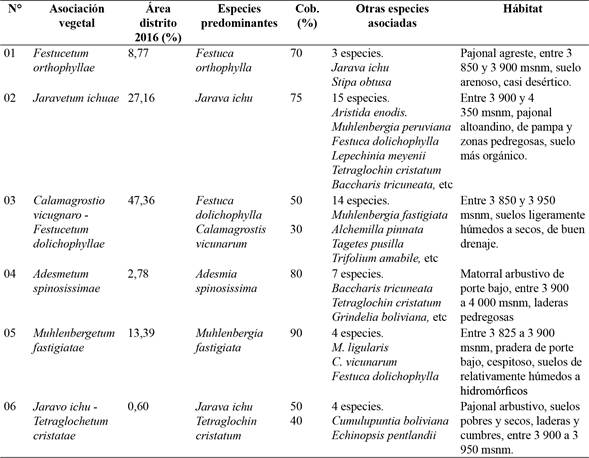

Se identificaron seis asociaciones vegetales en la jurisdicción del distrito de Cabana, con una composición florística y características del hábitat relativamente diferentes entre ellas (Tabla 1). La asociación con mayor diversidad fue Jaravetum ichuae con 15 especies y luego Calamagrostio vicunaro - Festucetum dolichophyllae con 14; la más pobre fue Festucetum orthophyllae con solo tres especies; en todo el ámbito estudiado se registraton 34 especies distintivas, lo cual se considera como baja diversidad comparada con otros estudios florísticos en el altiplano (Arteta et al., 2006; Condori-Castillo, 2012; Montesinos-Tubée et al., 2015); aunque, en este caso, el estudio no estuvo orientado a caracterizar riqueza florística, pero la prevalencia de las especies principales fue similar a las que reportan dichos autores (Jarava ichu, Festuca dolichophylla, F. orthophylla, T. cristatum, Muhlenbergia y otras como Adesmia, Bromus, Grindelia, etc.).

Tabla 1: Asociaciones vegetales naturales identificadas en el distrito de Cabana

Nota. Fuente propia de la investigación.

Estudios específicos sobre asociaciones vegetales en la región, son escasos. Resalta el de Galán de Mera et al. (2003), quienes realizaron evaluaciones al sur de la región Puno (Mazocruz), y describieron también las asociaciones Calamagrostietum como graminales de zonas húmedas y Festucetum orthophyllae como pajonales de altura. Otras asociaciones equivalentes a las de Cabana, descritas en otras regiones andinas, podrían considerar a Calamagrostio tarmensis - Hypericetum laricifolii identificada en el páramo de Cajamarca (Galán de Mera et al., 2015) y Diplostephio tovari - Festucetum orthphyllae de los Andes del sur Perú (Galán de Mera et al., 2009). En los altos Andes del centro del Perú también las especies que conforman las formaciones vegetales más importantes son F. dolichophylla y Calamagrostis (Yaranga et al., 2018).

Cambios interanuales de las asociaciones vegetales

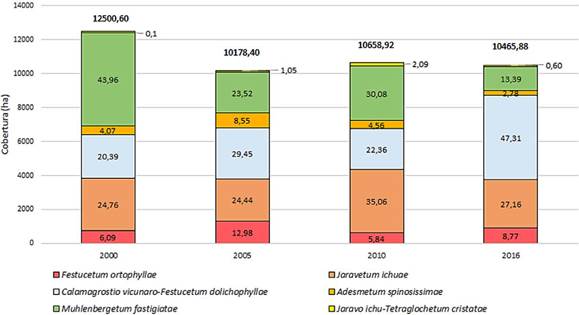

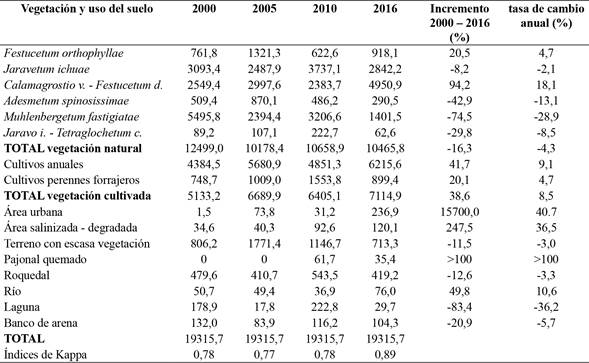

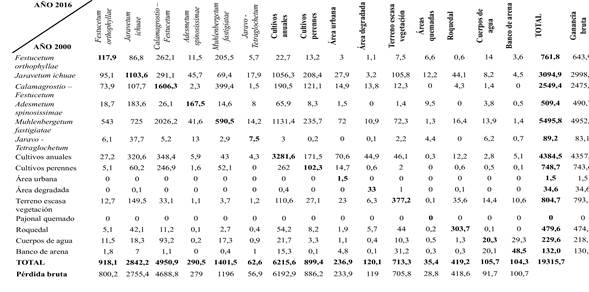

La vegetación natural total disminuyó notablemente en cinco años, en el 2000 la cobertura superaba 12 500 ha y para el 2005 llegó a 10 178 ha, y se mantuvo en similar cobertura hasta el 2016 (Figura 2yTabla 2). Según asociaciones vegetales, la mayor pérdida la tuvo Muhlenbergetum fastigiatae, donde en el año 2000 ocupaba el 43,96 % de la vegetación natural y para al año 2016 solo alcanzó el 13,39 % de la superficie del distrito, esto es, solamente la tercera parte de su área original. Estas áreas fueron reemplazadas por cultivos anuales (1 131 ha) y por campos para forrajeras cultivadas (235,7 ha), debido a los suelos más húmedos y a que están por debajo de los 3 900 msnm. Sin embargo, su mayor área fue reemplazada por la asociación Calamagrostio vicunaro - Festucetum dolicophyllae (2 026,2 ha), cuyas áreas en el año 2000 ocupaban el 20,39 %, hasta llegar a cubrir el 47,31 % de la vegetación natural para el año 2016 (Tabla 3,Figura 2). Así, esta sucesión, probablemente inducida por el sobrepastoreo, quema, uso agrícola, entre otros, generó un hábitat diferente y con nuevas características ecológicas, con condiciones más agrestes por el predominio de pajonales altamente lignificados como Calamagrostis y Festuca (Salvador, 2002), propios de suelos menos productivos y más secos (Matteucci, 2012).

El área de asociaciones que incluye matorrales y vegetación arbustiva también decreció. Jaravo ichu - Tetraglochetum cristatae, en el 2000 abarcó 0,71 % del área y para el 2016 descendió a 0,60 %; similarmente Adesmetum spinosissimae del 4,02 % que cubría en el 2000, para el año 2016 solo quedó el 2,78 %. Llama la atención que en el distrito de Cabana no se evidenció ningún tipo de asociación arbustiva (solo árboles aislados), pero se tienen reportes que previo al año 2000 eran habituales los rodales nativos de Polylepis (Yallico, 1992), otro indicio que también advierte la degradación de la vegetación natural en el lugar. Condori-Castillo (2012) explica que el cambio de uso de suelo por causas antropogénicas induce la fragmentación del hábitat, al conducir a menor riqueza florística y una menor cobertura de la vegetación nativa, e incluso al generar suelo desnudo o degradado, como lo presenta también la localidad de Cabana.

Cambios en el uso del suelo

Además de los seis tipos de asociaciones vegetales, se identificaron otras ocho clases de cobertura y de uso de suelo para el año 2000, nueve para el 2005 y diez para el

Nota: Fuente propia de la investigación.

Figura 2 Cambios en la cobertura de las asociaciones vegetales naturales en el distrito de Cabana, años 2000 al 2016. Los números al interior de cada barra representan cobertura en porcentajes y en el extremo superior externo, el área total de la vegetación en hectáreas.

Tabla 2 Cambios multitemporales en la cobertura de la vegetación y usos de suelo (ha) en el distrito de Cabana desde el año 2000 al 2016.

Nota: fuente propia de la investigación

Tabla 3 Matriz de transición de la cobertura y uso de suelo en el distrito de Cabana entre los años 2000 y 2016 (en hectáreas).

Nota: fuente propia de la investigación

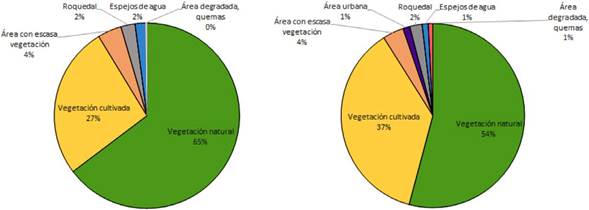

2010 y 2016 (Tabla 2); es decir, aumentaron las formas de uso del suelo en el tiempo. Estas diferencias se ilustran con la Figura 3, donde las superficies con mayor magnitud de cambio se dieron en la vegetación natural que, del 65 % del área del distrito llegó a 54 % en 2016, luego el área cultivada que del 27 % subió al 37 % del área distrital; además, los espejos de agua del 2 % disminuyeron a un 1 % de la superficie en el 2016, y se hicieron más evidentes también, para este año, las áreas urbanas, áreas salinizadas y quemadas. Las variaciones en superficie de los cambios y el reemplazo de formas de uso entre los años 2000 y 2016 se detallan en la Tabla 3.

En 16 años el territorio de Cabana y su cobertura han cambiado notablemente por las modificaciones en el uso del suelo (Tabla 2). El factor vegetacional fue el más afectado, globalmente se ha reducido en 12 % del territorio, que significa unas 2 034,71 ha en cobertura con una tasa de cambio anual de -4,34 %; la asociación Muhlenbergetum tuvo la mayor pérdida con una tasa de cambio de -28,94 % anual, mientras que la asociación Calamogrostio vicunaro - Festucetum dolichophyllae adquiere una tasa de 18,05 % anual, casi duplica su cobertura en ese lapso. Esta alteración en la vegetación natural sería indicio de que los suelos pierden fertilidad (humedad, materia orgánica, nutrientes), propios del pastizal de Muhlenbergia que vienen disminuyendo, además que esta especie es propia de una vegetación primaria y de suelos preferentemente húmedos (Giraldo-Cañas, 2009; Peterson y Giraldo-Cañas, 2011), pero en su lugar hay un reemplazo por especies más xerofíticas como Calamagrostis y Festuca que prosperan en suelos más pobres y secos (Stancik, 2003; Tapia, 1971).

En cambio, las áreas de cultivo vienen incrementando con una tasa de 8,51 % anual, han aumentado 38,61 % en los 16 años (1 981,8 ha) (Tabla 2). Actualmente el cultivo predominante en el distrito de Cabana es la quinua (Chenopodium quinoa), cuya demanda y alza de precios internacional ha motivado una mayor producción (Lupaca, 2018); su área, aunada a la de otros cultivos anuales (papa, oca, izaño, habas), hicieron aumentar el área cultivada a una tasa de 9,12 % anual (5 66,86 ha/año). También ha aumentado el área de forrajeras perennes (alfalfa), desde 748,66 ha hasta 899,38

Nota: fuente propia de la investigación.

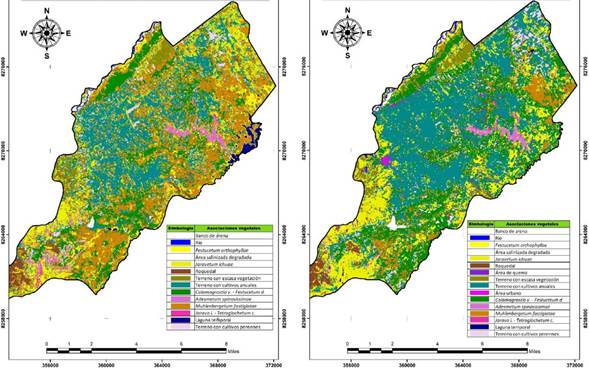

Figura 3 Cambios en la cobertura y uso del suelo en el distrito de Cabana, desde el año 2000 (arriba) y 2016 (abajo).

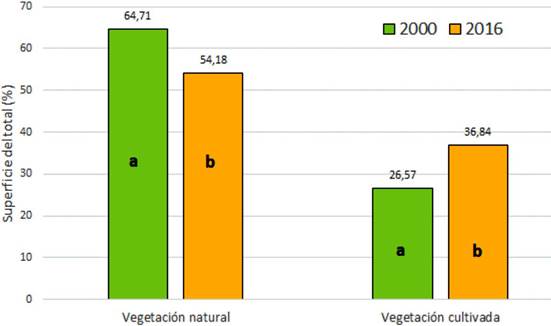

ha en el 2016, a una tasa de 4,69 % anual; es decir, cada año se aumenta 42,18 ha de suelo para establecer forrajeras cultivadas. Las nuevas áreas utilizadas por la actividad agrícola reemplazaron, principalmente, coberturas de las asociaciones Calamogrostio vicunaro - Festucetum dolichophyllae, y ocupan 1 131 ha por cultivos anuales y 235,7 ha por forrajeras perennes, luego de la asociación Jaravetum ichuae ocuparon 1 056,3 ha y 208,4 ha los cultivos anuales y perennes respectivamente (Tabla 3). Estos cambios de la vegetación natural y cultivada fueron estadísticamente significativos en el tiempo (p < 0,001), según se aprecia en la Figura 4.

El incremento de estas áreas cultivadas, sin duda se revierte en beneficios económicos a corto o mediano plazo; pero los fundamentos de la moderna agricultura sostenible exigen que el desarrollo agrario debe estar respaldado por una imparcial zonificación agroecológica que propicie un apropiado ordenamiento territorial, cuyos beneficios se extiendan a largo plazo (Ruiz et al., 2015; Suárez, 2014), condición que al parecer no se considera en el distrito de Cabana.

La disminución de vegetación natural y el crecimiento de áreas agrícolas es común a muchas latitudes. Yan et al. (2018) reportan que en el 2000 la vegetación natural en un hábitat de Mongolia representaba el 58,81 % del área evaluada y para el año 2016 representaba el 48,14 % de la misma área, una reducción casi similar (10 %) a lo que ocurrió en Cabana (Figura 2). En Culiacán, México, el área agrícola en el 2000 abarcaba 2,87 % del territorio y para el 2014 llegó a 8,16 % (Sanhouse- García et al., 2017); en otros lugares este crecimiento

Nota: Fuente propia de la investigación.

Figura 4 Cambios en la cobertura de la vegetación natural y cultivada entre los años 2000 y 2016 en el distrito de Cabana. Letras diferentes entre barras de un mismo tipo de vegetación indican diferencias significativas a la prueba de t.

es mínimo, como en una cuenca altiplánica de México, donde el área agrícola entre el 2000 y 2008 solo se incrementó en un 0.03 % (García-Orozco et al., 2012) y en otros ámbitos, también suele haber una disminución del área agrícola impuesta mayormente por el incremento del área urbana (Liu et al., 2019; Nath et al., 2018; Roy e Inamdar, 2019). Las actividades que ganan terreno en la cobertura del suelo en Latinoamérica son, básicamente, la agricultura y la urbanización (Camacho-Sanabria et al., 2015; Escandon et al., 2018).

En efecto, otro cambio manifiesto en el uso de suelo en Cabana se evidenció en el surgimiento del área urbana. Para el año 2000 era imperceptible esta categoría y para el 2016 el área alcanzó las 237 has y el crecimiento continuaría a una tasa de 46,9 % anual (Tabla 2 yFigura 3), ganando espacios a partir de las asociaciones Muhlenbergetum, Jaravetum y también de áreas de cultivo (Tabla 3). Esto también ocurre en otros ámbitos, aunque en diferentes proporciones. Por ejemplo, en el municipio de León (Guanajuato, México) para 1970 no se reportó área urbana y para el 2007 (después de 36 años) está área ascendió a 80 ha, aumentando a un ritmo de 2,1 ha/año (Trucíos - Caciano et al., 2011); en Cabana, en solo 16 años creció tres veces esa ciudad, a un ritmo de 14,7 ha/año. En una localidad de China aumentó 0,67 % en 22 años (Liping et al., 2018) y en otra de Turquía aumentó 135,72 % el área en tres años (Erener et al., 2012). En general, las zonas urbanas se incrementan a costa de pastizales, zonas agrícolas y vegetación secundaria (Sotelo et al., 2015).

Se aprecia también un incremento importante de las áreas salinizadas y degradadas, a una tasa de 36,53 % anual, debido, probablemente, a frecuentes eventos de anegación de los terrenos y a eventuales proyectos de irrigación que se desarrollaron en Cabana (INTECSA, 1993; Lupaca, 2018), los cuales, además, propiciaron la degradación de la cubierta vegetal con una consecuente erosión hídrica y eólica, causales fundamentales de los procesos de desertificación que se vienen suscitando en todo el mundo (Granados-Sánchez et al., 2013).

Los humedales, representados por pequeñas lagunas temporales, en el año 2000 abarcaron 178,9 has, que se redujeron en un 83,39 % para el 2016 (29,71 ha), y alcanzaron una tasa de cambio de -36,16 % anual. Ello implica pérdida de necesarias fuentes de agua para actividades humanas y para requerimientos del ecosistema y magnifican, peligrosamente, los efectos del cambio climático, que ya viene modificando la hidrología de los Andes, conducente a la escasez de recursos hídricos y a la desecación de los suelos (Vuille, 2013). Similar suceso ocurrió en Culiacán (México), donde la cobertura de humedales disminuyó un 65 % en 24 años (Sanhouse-García et al., 2017).

Los índices de Kappa para las clasificaciones de los cuatro años presentaron valores entre 0,77 y 0,89, lo que explica un grado de precisión considerable en las coberturas determinadas, lo cual indica que los mapas elaborados se asemejan de un modo importante a las condiciones reales (Tabla 2).

En la Figura 5 se distingue la amplitud que adquiere el área para uso agrícola al cabo de los 16 años. La vegetación natural se aprecia muy fragmentada y recortada para Muhlenbergetum, excepto Calamogrostio vicunaro - Festucetum dolichophyllae que también ha ocupado áreas de otras asociaciones naturales, resultado de una sucesión secundaria por el uso del suelo con fines agropecuarios, principalmente. Los nuevos tipos de uso del suelo (áreas urbana, salinizada, quemada), así como los terrenos

Figura 5 Cambio en el tiempo de la vegetación natural y uso del suelo en el distrito de Cabana desde el año 2000 (izquierda) y el 2016 (derecha).

de escasa vegetación, se evidencian también en dicha figura y serían causales adicionales de procesos de degradación del ecosistema.

Finalmente, se considera que estos cambios de uso del suelo en el distrito de Cabana no fueron, fundamentalmente, por el incremento de la población humana, ya que para el año 2007 tenía 4 843 habitantes y para el 2016 incrementó a solo 5 215 habitantes (INEI, 2008; INEI, 2018). Ello permite deducir que más bien hubo un uso y ocupación más intensiva del territorio basada en la actividad agrícola, pues en el 2006 se cultivaba 0,84 ha/persona y para el 2016 cada persona cultivaba 2,34 ha (Lupaca, 2018) y esto podría continuar de manera progresiva hasta suprimir completamente el área de vegetación natural.

Conclusiones

Se determinaron seis tipos de asociaciones vegetales naturales en el distrito de Cabana, las que, en conjunto, desde el año 2000 al 2016 se han venido reduciendo en un 17 % o prosperando asociaciones en reemplazo de vegetación primaria. El área agrícola incrementó un 38,6 %, y ocupó gran parte del área de la vegetación natural disminuida, lo cual, si bien repercutió en beneficios económicos, también estuvo asociado a la degradación de la vegetación natural con las consecuentes pérdidas de servicios ecosistémicos y con la incompatibilidad de una agricultura sostenible. Estos cambios, conjuntamente con el crecimiento del área urbana, áreas degradadas, quemadas y una disminución dramática de los humedales (83 %), podrían devenir en importantes riesgos ambientales a futuro, cuyos efectos pueden también intensificarse con la actual problemática ambiental global (fenómenos climáticos extremos, calentamiento global, contaminación), y comprometer el potencial de los recursos naturales y la calidad de vida de las personas.

Ante ello, surge la apremiante necesidad de modernizar la actividad agrícola y otros sistemas productivos, considerando modelos sostenibles en el tiempo, fundamentados en procesos de zonificación ecológica y ordenamiento territorial, previo al cambio de uso o manejo de los territorios, mucho más, si se considera la alta vulnerabilidad ecológica de los ecosistemas altoandinos, ante eventos ambientales extremos, y la necesidad permanente de recursos que demandarán las crecientes sociedades futuras. Los sistemas de información geográfica (SIG) constituyen la herramienta tecnológica elemental para ello y su acceso es actualmente universal. Otros estudios similares a este son necesarios para evidenciar lo que viene suscitándose en otros ámbitos de la región.