Introducción

En Chile, a partir de 1995, el derecho a la sala cuna y al jardín infantil [1] quedó garantizado en el artículo 203 del Código del Trabajo para cada persona menor de 6 años cuando sus padres o madres de familia son asalariados (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2003). Para extender esta garantía a hijas e hijos de personas trabajadoras independientes, en agosto de 2018, el Gobierno generó el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, que actualmente se encuentra sujeto a la aprobación del Congreso Nacional (Gobierno de Chile, s. f.). En el país, la asistencia al jardín es obligatoria desde 1999, pero solo para niños/as de 5 y 6 años, es decir, para el nivel de transición a la enseñanza básica (Benavides et al., 2019).

Los avances con relación al acceso a la educación parvularia son producto de los esfuerzos que los distintos gobiernos han realizado desde 1990, año en que el Estado chileno suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1990); lo que derivó en la toma de acciones a favor de la educación en los primeros años de vida. Lo anterior, bajo la convicción de que la estimulación temprana tiene efectos positivos hasta la vida adulta, y en ámbitos tan diversos como la salud, el desarrollo cognitivo y socioemocional y el lenguaje, su fortalecimiento debe ser una estrategia para lograr la equidad desde la primera infancia (Centro de Estudios Ministerio de Educación, 2014). En este contexto, dado que los jardines se suman a las acciones públicas para establecer la igualdad de condiciones entre la población, en especial cuando se trata de niñas y niños en contextos de vulnerabilidad, la presente investigación exploró la manera en que, a nivel de la política pública, se piensa la acción de los jardines en contextos complejos, específicamente en la ruralidad.

En efecto, en Chile el 12,2 % de la población reside en sectores rurales, donde se concentra el 16,5 % de las familias que se encuentran bajo la línea de la pobreza y el 29,1 % de la población nacional de niños niñas menores de 6 años (Instituto Nacional de Estadísticas (INE], 2016; Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017b). En estos lugares, los jardines enfrentan problemáticas específicas, tales como baja matrícula y asistencia, dispersión geográfica, problemas de locomoción, infraestructura defectuosa y carencia de medios de telecomunicación (Pineda, 2014). Asimismo, su personal se enfrenta con familias que muestran desinterés por la educación inicial (Pineda, 2014) o cuyas madres realizan trabajos precarios e informales para conciliar el trabajo remunerado con el cuidado de sus hijas e hijos (FAO, 2019). Esta situación se explica, en parte, porque el 40,7 % de ellas no tiene acceso a un servicio de sala cuna (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017b), lo que limita sus oportunidades para la actividad productiva y genera círculos viciosos de precariedad económica (Vaca, 2019).

La precariedad que enfrentan los jardines rurales en Chile puede entenderse a partir de una de sus causas estructurales, a saber: la debilidad de mecanismos para que las instituciones educativas con presencia en estos territorios ejecuten acciones y estrategias que, a partir de la coordinación y articulación entre los distintos ministerios y agencias público-privadas, respondan a las multiplicidad de problemáticas que dichos entornos presentan (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE], 2016). En parte, esto se debe a que las políticas públicas chilenas reducen la ruralidad a lo no urbano (INE, 2018) por medio de tomar el criterio demográfico de máximo dos mil personas como elemento definitorio de la condición rural (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020), sin considerar otros elementos culturales y territoriales que permitan identificar las demandas complejas de las familias rurales.

Dicho de otro modo, en un contexto donde las políticas públicas se diseñan mayormente para los sectores urbanos, las instituciones educativas ubicadas en sectores rurales muestran limitaciones para el reconocimiento de actantes locales y la garantía de atenciones de calidad en estos territorios (OCDE, 2016; Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL], 2019). Por tanto, es necesario preguntarse de qué forma la política pública sobre jardines infantiles en Chile se propone responder a las necesidades socioculturales y territoriales de las zonas rurales.

Contestar a la pregunta anterior permite potenciar el impacto de los jardines infantiles sobre la educación de la primera infancia, sobre todo cuando esta enfrenta condiciones socioculturales y territoriales adversas. Reforzar la pertinencia de la educación parvularia en los territorios rurales repercute en mayores oportunidades en relación con la calidad educativa (Benavides et al., 2019), la superación de la pobreza, el desarrollo infantil, el empleo de las mujeres y el cuidado. La presente investigación contribuye, de esta manera, a relevar aspectos que es necesario focalizar cuando se emprenden acciones de mejora en la atención de los programas públicos dirigidos a la niñez en el medio rural (FAO, 2019).

Pensar el jardín infantil en la ruralidad

Una aproximación internacional a los estudios sobre jardín infantil y ruralidad permite trazar, de modo general, lineamientos a los que responden los jardines según los propósitos que persiguen y las condiciones socioeconómicas de las distintas regiones geográficas. Así, en países como Ghana, Liberia, Ruanda y Kenia, los jardines funcionan como programas para la población más empobrecida, con la intención de combatir la mortalidad y la desnutrición en la primera infancia (Better Care Network y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF], 2015; Engle et al., 2007; Neuman y Devercelli, 2012). Esto se diferencia de lo que sucede en países como Gran Bretaña, Francia e Italia, donde tienen propósitos más amplios con programas intersectoriales de protección de derechos de la niñez y facilitadores de la inserción laboral femenina (Beillerot y Mosconi, 2006; Forquin, 1993; López, 2011). En Suecia y Canadá, por ejemplo, los jardines favorecen que los padres y las madres compatibilicen sus tareas parentales con el empleo y el estudio, mientras sus hijas e hijos tienen un entorno que garantiza su desarrollo personal, emocional y afectivo (Kamerman, 2006; López, 2011; Ministère Des Finances, 2009; Pence et al., 2004; Rose, 2010; Sinha, 2014; Statisque Canada, 2002; White, 2008).

En lo que corresponde a América Latina, las políticas sobre jardines infantiles han sido reactivas a las transformaciones demográficas, como el aumento de los hogares encabezados por mujeres, de los hogares unipersonales y de la presencia de las mujeres en los mercados de trabajo (López, 2017). En este caso, los gobiernos han privilegiado el acceso a los jardines para las familias vulnerables en una acción de tipo más asistencialista que pedagógica, de manera que permitan a las jefas de hogar generar ingresos para paliar la pobreza (Concha et al., 2019). Por otra parte, en la región, los jardines se han propuesto operar con un enfoque intersectorial, entendido como la coordinación en red de diversos sectores públicos y privados con miras a la solución integral de los problemas sociales, en este caso, la educación parvularia (Consejo Nacional de la Infancia, 2016b; Chile Crece Contigo, 2016b). Sin embargo, la implementación intersectorial en esta parte del mundo ha sido insuficiente para articular de modo efectivo a los jardines infantiles con otras instituciones responsables de la atención a la primera infancia (Aguirre, 2007).

En Chile, los jardines infantiles surgen a principios del siglo XX al alero de la acción de las órdenes religiosas que dieron asistencia y asilo a niñas y niños que se encontraban en situación de extrema precariedad, para quienes, en 1906, se creó el primer kínder a cargo de educadoras (Alarcón et al., 2015) y, en 1911, el primero a cargo de personal con educación parvularia formal (Alarcón et al., 2015). Sin embargo, es solo en 1970 cuando se da el paso hacia la institucionalización del jardín infantil al crearse la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) , bajo la Ley N. 17.301 y quedar dicho organismo como estamento responsable de la educación parvularia bajo la dependencia del Ministerio de Educación (MINEDUC).

En 1990, con la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas por el Estado chileno, los jardines infantiles entraron a una nueva etapa, al ser parte de la institucionalidad para la protección de los derechos de la niñez (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1990). A partir de entonces, los sucesivos gobiernos impulsaron una serie de políticas para aumentar la cobertura y la calidad de la educación de la primera infancia (Alarcón et al., 2015; Benavides et al., 2019; Pineda, 2014; Seguel et al., 2012). Entre tales medidas se encuentran la reforma del nivel parvulario de la década del noventa, que buscó la expansión de la cobertura y la calidad de los centros; la integración oficial de los jardines como primer nivel del sistema educativo en 1999; y la creación de la Intendencia de Educación Parvularia en 2015, que cumple funciones de aseguramiento de la calidad (Benavides et al., 2019).

En la actualidad, los jardines infantiles son administrados por JUNJI, o bien, delegados a fundaciones, como la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor (Fundación Integra) o a particulares sin fines de lucro; sus horarios, a modo general, van de 8:30 a 16:30 horas, aunque también hay algunos con horario extendido desde las 8:30 a las 19:30 horas. Además, como parte de su funcionamiento, los jardines establecen acciones intersectoriales para la asistencia a niños, niñas y familias, de tal manera de atender no solo sus necesidades educativas, sino también de cuidado y alimentación, en especial cuando viven en situación de pobreza o vulnerabilidad social; todo ello conforme a la Ley N. 20.370 (Ministerio de Educación (MINEDUC], 2019).

De esta manera, las políticas educativas en Chile para la primera infancia han aumentado el gasto, la cobertura y la obligatoriedad de la escolarización formal. Sin embargo, en el contexto de ruralidad, las medidas de fortalecimiento de la educación parvularia han tenido menos impacto, principalmente por la menor cobertura de niñas y niños que se han matriculado; las dificultades para proveer jardines formales en territorios con baja densidad poblacional y alta dispersión geográfica y la falta de coordinación con otras instituciones responsables de la atención a la primera infancia (Aguirre, 2007; MINEDUC, 2019; Pineda, 2014). Al respecto, Pineda (2014), Alarcón et al. (2015), y Benavides et al. (2019), dan cuenta de la compleja situación que enfrentan los jardines infantiles rurales, debido a la baja calidad de su infraestructura y de sus profesionales; la carencia de recursos de enseñanza; y, la inadecuada gestión y organización de sus procesos educativos (Alarcón et al., 2015; Huaiquián-Billeke et al., 2016).

Ante esta situación, instituciones como JUNJI y Fundación Integra han propuesto para los sectores rurales programas de educación parvularia en modalidad alternativa, entre los que destacan los siguientes: a) el programa CASH, donde un día a la semana, durante 3 horas, las madres intercambian experiencias en torno a la crianza con el apoyo de personas monitoras; b) el Jardín Comunicacional, que brinda la oportunidad a las familias de apoyar los procesos de aprendizaje a partir de encuentros particulares y la flexibilización curricular; y c) el Jardín sobre Ruedas, donde se entrega educación parvularia una vez a la semana, por un mínimo de 4 horas, en una reunión que procura cerca de 20 estudiantes (MINEDUC, 2019). Pese a estas iniciativas, en el medio rural, las familias continúan desvalorizando la educación infantil, lo que limita la asistencia de niñas y niños a la educación formal (Alarcón et al., 2015). Bajo este panorama, esta investigación exploró, mediante una revisión documental, la política pública de jardines infantiles para dar cuenta de la intersección entre educación parvularia y características socioculturales y territoriales de la ruralidad (Batthyány, 2015; López, 2017). En el apartado siguiente se presenta la metodología y, posteriormente, los resultados del estudio.

Metodología

Se realizó una revisión documental de alcance exploratorio (Vera y Pirella 2007; Barbosa et al. 2013), cuya unidad de observación la constituyeron documentos oficiales de gestión pública, tales como políticas, planes, programas, proyectos, manuales, informes o protocolos que orientan las acciones con relación al jardín infantil en las zonas rurales. La revisión documental se organizó a partir de las siguientes fases:

Recolección de información.

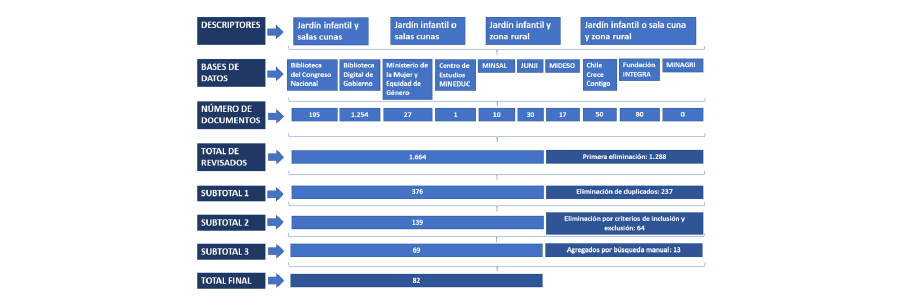

Se identificaron y describieron las bases de datos pertinentes al problema de estudio y se identificaron los descriptores o palabras clave con los cuales realizar la búsqueda de documentos. En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo con los descriptores utilizados y el número de documentos identificados por base de datos.

Revisión de documentos.

Se especificaron los criterios de inclusión y exclusión de los documentos identificados en la fase anterior (ver Tabla 1); del total de documentos que cumplieron los criterios de inclusión, se eliminaron los duplicados; el número resultante fue de 69. A este número se adicionaron 13 documentos más de modo manual, los que resultaron de una búsqueda focalizada en las bases de datos de la Biblioteca Digital del Gobierno, la Biblioteca del Congreso Nacional, JUNJI y Fundación Integra. De este modo, el total de documentos analizados fue de 82.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de documentos.

| Criterio | Definición: inclusión | Definición: exclusión |

| Validez metodológica | Documentos oficiales de gestión pública, tales como políticas, planes, programas, proyectos, manuales, informes o protocolos, relacionados al problema del estudio. Estos documentos deben estar claramente emitidos, certificados o ratificados por una institución reconocida por el Estado de Chile. | Borradores, notas de prensa, artículos de difusión o divulgación, cuentas públicas y saludos presidenciales o institucionales. |

| Pertinencia territorial | Documentos políticos y técnicos oficiales del Gobierno de Chile relacionados al problema del estudio, que sean válidos o vinculantes para el territorio chileno. | Documentos de carácter latinoamericano o de carácter mundial. |

| Pertinencia temporal | Documentos publicados a partir de 1990, año en que Chile ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño. | Documentos con publicación previa a 1990. |

| Pertinencia institucional | Documentos políticos y técnicos del Gobierno de Chile relacionados al problema del estudio, por ejemplo, provenientes del Ministerio de Salud (MINSAL), MINEDUC, JUNJI, Fundación Integra, Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) y Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MINMUJERYEG). | Documentos de otras instituciones vinculadas al cuidado de la niñez, cuya competencia cae fuera del ámbito de educación, cuidado y salud (ej. instituciones vinculadas a la administración de justicia). |

| Validez de contenidos | Documentos con información sobre el problema de estudio, es decir, relativos a la pertinencia de la política pública de jardín infantil en contextos rurales de Chile. | Documentos que no refieren a este foco (ej. aluden a educación básica o a asuntos educativos sin distinción entre contexto rural y urbano). |

Fuente: elaboración propia.

Sistematización e interpretación de datos.

Se buscaron las ideas principales de cada documento seleccionado y, posteriormente, se identificaron los patrones de información que se repetían a lo largo de los textos a fin de realizar la sistematización que dio cuenta de la problemática estudiada (Machi y McEvoy, 2016). Un extracto de este proceso se presenta en la Tabla 2.

Por último, se buscó robustecer el proceso anterior a partir de una triangulación entre métodos (Araneda, 2006) que permitió recoger datos empíricos por medio de la aplicación de una entrevista semiestructurada, donde se consultó a personas expertas sobre la pertinencia y validez de las bases, los documentos consultados y los principales resultados (Tapella, 2007; Guirao et al., 2008). Dichas personas fueron 5 profesionales con alto reconocimiento por parte del equipo en razón de su trayectoria en el diseño, operación o evaluación de jardines rurales; a cada participante se le consultó en una ocasión y aportó información que enriqueció la precisión de los hallazgos. Estos se presentan enseguida.

Tabla 2. Ejemplo de sistematización de documentos.

| Documento | Ideas principales | Patrones de información |

| Ministerio de Educación (2017a). Mapeo de características actuales, nudos críticos y alternativas de política pública para la universalización de los programas de extensión horaria. | Las personas beneficiarias de los programas de jornada extendida se concentran mayormente en los sectores urbanos. Los actores y actrices clave en la implementación de estos programas se manifiestan por potenciar la intersectorialidad en el territorio a fin de que se mejore la contextualización del programa a las distintas realidades geográficas y socioculturales en el país. | Intersectorialidad. |

| Decreto 29. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 30 de agosto, 2013. | La vulnerabilidad representa el riesgo concreto o potencial en que se encuentran las personas y familias por estar en situación de pobreza o menoscabo en su calidad de vida, por alguna causa biopsicosocial o económica. | Intersectorialidad – superación de la pobreza. |

| Ministerio de Desarrollo Social (2015). Servicios de análisis de la inversión pública en territorios rezagados. | La documentación sobre rezago en territorios es escasa y se encuentra en el campo de la sistematización de experiencias que muestran que la condición de rezago se manifiesta de manera distinta en zonas metropolitanas, periurbanas o rurales. | Desafíos – ruralidad |

Fuente: elaboración propia.

Resultados y discusión

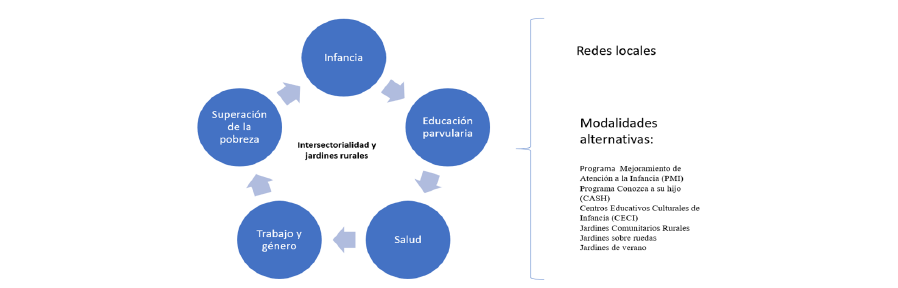

Los resultados permitieron responder de qué manera se entiende en la política pública la acción de los jardines infantiles en contextos rurales de Chile por medio de describir los mecanismos y programas clave para que estas instituciones puedan atender las condiciones socioculturales y geográficas de estos territorios. A modo global, se encontró que la aproximación territorial de los jardines infantiles se piensa a partir de un mecanismo fundamental en la estructura de servicios dirigidos a la niñez, este es: la intersectorialidad o articulación entre las políticas para la superación de la pobreza, las de infancia, las educativas, las de salud y las políticas laborales y de género, principalmente aquellas que buscan favorecer el empleo de las mujeres (Centro de Estudios Ministerio de Educación, 2014; CIDE y Universidad Alberto Hurtado, 2017; Consejo Nacional de la Infancia, 2016a; Chile Crece Contigo, 2016a; Ministerio de Desarrollo Social, 2013; Ministerio de Educación, 2017b; Subsecretaría de Educación Parvularia, 2017a; Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017a); quedan ausentes de esta articulación otras políticas sectoriales que potencialmente podrían ocuparse del objeto de estudio, por ejemplo, las políticas para el desarrollo agrícola.

Dentro de este marco fue posible describir la forma en que la intersectorialidad se ejecuta en la operación de los jardines infantiles. Básicamente, estos se insertan en un modelo de gestión mayor, en el cual están vinculados todos los servicios relacionados a temas de infancia, el llamado Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo (ChCC), que depende administrativamente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En este marco, a partir del año 2007, se estableció como garantía el acceso al jardín infantil a todo niño y niña que pertenezca al 60 % de los hogares más vulnerables. Al poder acceder a una jornada extendida, si su madre o padre trabaja, estudia o busca trabajo; o a una jornada parcial, si trabaja dentro del hogar (Ley N. 20.379, 2009).

Así, los jardines infantiles se constituyen en un derecho educativo que se garantiza a la niñez en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica (Chile Crece Contigo, 2016b; Chile Crece Contigo, 2016c; Ley N. 20.379, 2009), a modo de protección de derechos, de tal manera que un desarrollo integral temprano les represente mayores oportunidades de inserción social durante toda la vida (Chile Crece Contigo, 2016c; Ley N. 20.379, 2009). Dado lo anterior, es posible afirmar que la intersectorialidad se conceptualiza como una estrategia para dar respuesta a las necesidades diferenciadas de niños y niñas, con las que se establecen así las directrices para la pertinencia territorial (Chile Crece Contigo, 2016b).

Por esta razón es que los jardines infantiles se articulan con los territorios rurales a partir de diversas instancias de coordinación entre servicios públicos de modo privilegiado a escala local. Entre las instancias privilegiadas de coordinación se encuentran: 1) la red comunal o red municipal de ChCC, donde pueden participar municipalidades, centros de salud, centros de educación inicial como los jardines infantiles y, en general, prestadores de servicios vinculados a la niñez (Chile Crece Contigo, 2016c); y 2) las mesas intersectoriales en las que se discuten y derivan casos y se abordan temáticas emergentes (abuso infantil, niños y niñas migrantes, etc.). Son estas instancias donde los equipos de los jardines infantiles tienen la posibilidad de construir mecanismos locales para adecuarse a los contextos donde se insertan. Una de las personas expertas que validó los resultados, lo corrobora: ''los jardines en general tienen alianzas estratégicas en las comunidades donde están, en todas las comunas el trabajo es coordinado y muy articulado en términos de capacitaciones derivaciones, detecciones, atención oportuna o temprana” (entrevista 1, 23 de septiembre de 2019).

Con base en estas articulaciones, cada jardín infantil puede diseñar su proyecto educativo institucional y su plan de mejoramiento educativo, donde establece su misión, visión y valores institucionales, así como las vías formales pertinentes a las demandas comunales (Subsecretaría de Transportes, División de Transporte Público Regional, 2016; Ministerio de Educación, 2017c). Al respecto, se comenta en una de las entrevistas:

Cada uno de los jardines crea dentro de un marco cuáles son los valores que va a promover en los niños, (y que) eso lo hace en forma particular cada comunidad educativa, aquí se revela la pertinencia cultural en algunos establecimientos (entrevista 1, 23 de septiembre de 2019)

Lo que abre las posibilidades a que los establecimientos adopten un enfoque territorial rural, tal como se agrega en otra entrevista: ''JUNJI tiene distintos programas en sectores rurales en donde la gran mayoría de los rurales son interculturales, tienen un seguimiento intercultural y además cuentan con asesores y supervisores interculturales” (entrevista 2, 24 de septiembre de 2019). Una ilustración de los resultados se presenta en la Figura 2.

Como se observa en la figura anterior, como una forma de enfrentar la baja matrícula, la dispersión geográfica y la preferencia de las familias por cuidar a sus hijos e hijas en casa, los jardines infantiles rurales tienden a funcionar en modalidades alternativas que constituyen un mosaico de opciones operadas en su mayoría por JUNJI y Fundación Integra, las que representan formas de trabajo flexibles o no convencionales. Entre tales alternativas destacan los siguientes programas: 1) Mejoramiento de Atención a la Infancia (PMI); 2) Conozca a su hijo (CASH); 3) Centros Educativos Culturales de Infancia (CECI); 4) los Jardines Comunitarios Rurales; y 5) los Jardines sobre Ruedas (Educación 2020, 2019, Fundación Integra, 2006). Los tres primeros son programas administrados por JUNJI; los PMI son de carácter comunitario, dirigidos por una persona monitora o agente local y una persona técnica en educación parvularia; los CASH, orientados a que padres y madres establezcan espacios para el desarrollo, aprendizaje y crianza de la niñez; y los CECI con un foco mayormente artístico y que procuran el desarrollo de los aprendizajes a través de la creatividad (Junta Nacional De Jardines Infantiles, s. f.).

En lo que respecta a los Jardines Comunitarios Rurales y los Jardines sobre Ruedas, estos se encuentran a cargo de la Fundación Integra, la que, por medio de los primeros, atiende a población rural, mientras que a través de los segundos acerca instancias de educación parvularia a sectores alejados del rango urbano por medio de visitas programadas a la comunidad por parte de personal técnico. Además, desde 1994, Fundación Integra implementa en algunas comunas las Veranadas Pehuenches, en las que, a través de la adecuación a las tradiciones y costumbres indígenas de la población, se da continuidad a procesos educativos en primera infancia (Educación 2020, 2019; Fundación Integra, 2006). Por último, en algunas zonas rurales del país hay jardines que cuentan con extensión de horario (Chile Crece Contigo, 2018; Cubillos y Díaz, 2010; Servicio Nacional de la Mujer, 2015a, 2015b), así como jardines infantiles de verano, que son un apoyo para los meses de diciembre a febrero cuando las madres que trabajan como temporeras deben dedicarse a la cosecha (Cubillos y Díaz, 2010).

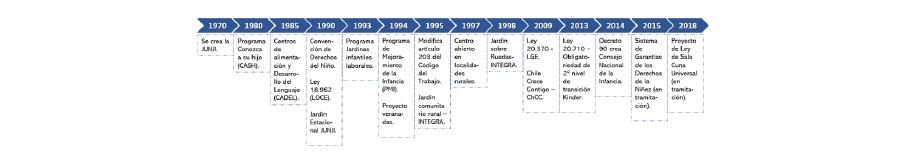

A pesar de lo anterior, los documentos revisados indican que la discusión con relación a la pertinencia territorial de un establecimiento educativo es relativamente reciente, ya que no se encontraron lineamientos más precisos respecto a cómo operan estas modalidades alternativas de programas de educación parvularia en medios rurales. Posiblemente, el grado de desarrollo en este tipo de discusiones pueda entenderse como producto del nivel de incorporación del factor rural, como materia de la educación parvularia y protección de derechos de la niñez. Una ilustración de dicha incorporación en el tiempo se presenta en la Figura 3.

Fuente: elaboración propia

Figura 3. El factor rural en la educación parvularia y la protección de derechos de la niñez

Finalmente, estos resultados dan cuenta de que la articulación entre los jardines infantiles y los territorios rurales requiere de un mayor desarrollo. Si bien la intersectorialidad se plantea como lo ideal para generar acciones conjuntas, en los documentos revisados no hay datos que profundicen en las distinciones entre una intersectorialidad en zona rural versus en la zona urbana, lo que deja la toma de decisiones en manos de las redes comunales. Esta falta de especificidad de la dimensión rural en la política educativa de jardines infantiles fue confirmada en una de las entrevistas, en la que se concluye que:

Sobre la pertinencia al contexto rural, esta es) en menor medida debido a que el jardín responde a una necesidad demográfica urbana (...) entonces finalmente en espacios rurales apartados, el cuidado y la educación de los niños en la primera etapa queda determinada por la familia. (Entrevista 3, 27 de septiembre de 2019)

Conclusiones

Se exploró la forma en que la política pública chilena sobre jardines infantiles se propone responder a las necesidades socioculturales y territoriales de las zonas rurales. Se identificó la intersectorialidad, operada a escala local, como el mecanismo fundamental por el que los jardines se adaptan a los territorios, en los que se encuentran descripciones generales del modo en que se ajustan a las zonas rurales por medio de formas alternativas a las tradicionales.

Se puede decir que, tanto en Chile como a escala internacional, los jardines infantiles mantienen un funcionamiento intersectorial, pero existe escasa claridad respecto a los mecanismos específicos a través de los cuales pueda operativizarse este enfoque en la ruralidad (Aguirre, 2007; Beillerot y Mosconi, 2006; Forquin, 1993; López, 2011). Dicha falta de especificidad sugiere limitaciones en términos de la calidad educativa (Benavides et al., 2019) y de la equidad efectiva para los niños y niñas en condiciones más desfavorecidas socioeconómicamente (FAO, 2019), como son aquellas y aquellos cuyas familias pertenecen a entornos rurales.

Si se quiere alcanzar una mayor calidad y equidad educativa, se debe contar con políticas y mecanismos que permitan la formación de calidad de la población infantil rural, lo que también se traducirá en mayores oportunidades a lo largo de las trayectorias educativas de esta población infantil. En efecto, la evidencia indica que la niñez que participa en planes de educación preescolar tiene un 30 % menos de deserción a lo largo de su vida estudiantil (Morales, 2020). Poner atención en las condiciones de operación de los jardines infantiles rurales es aún más relevante a partir de los efectos educativos de la pandemia por COVID-19, que ha implicado la mayor deserción parvularia en Chile en los últimos 10 años, que pasaron de 4.960 en 2012 a 8.647 en 2021 (MINEDUC, 2021).

Una de las limitaciones del estudio tiene relación con que se trabajó solo la revisión documental de literatura normativa respecto de las políticas públicas en Chile de la educación de la primera infancia en el contexto rural. Esta revisión se pudo haber visto enriquecida con base en la complementariedad de información respecto de experiencias, desafíos, limitaciones y oportunidades de la educación rural en primera infancia. Lo anterior a través de las voces de quienes concretizan estas políticas públicas en los jardines infantiles, es decir, con la participación de padres, madres, docentes de párvulos y equipos directivos, quienes mediante el conocimiento experiencial y la puesta en práctica de dichas políticas permitirían profundizar en la temática y en los desafíos de pensar la educación rural preescolar en el sistema educativo escolar chileno.

Se concluye que es necesario desarrollar más investigaciones que contribuyan a posicionar este tema en la agenda pública. Es necesario analizar datos sobre inversión en primera infancia rural y contrastar la información con las percepciones de las partes interesadas locales, de manera que se pueda ahondar en la forma en que las comunidades educativas se adaptan a las demandas rurales.