Introducción

El mundo laboral y académico comparten una necesidad que se presenta a manera de reclamo a las instituciones educativas y que consiste en contar con personal y con estudiantado capaz de aprender a aprender. Esta capacidad, que se identifica con el aprendizaje autónomo o con la autorregulación del aprendizaje ―de aquí en más, AAR— (Daura, 2013), conlleva la selección de metas y la posterior regulación de aspectos propios del sujeto y del contexto a fin de alcanzarlas.

La necesidad de desarrollar esta capacidad ha sido remarcada por organismos de diverso tipo y por distintas personas autoras. Entre ellos se encuentra el informe presentado ante la UNESCO por la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI y presidida por Delors (1996), en el cual se plantean los cuatro pilares en los que tiene que sostenerse la educación ―aprender a vivir en conjunto; aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser—, y que se refieren a esta capacidad particular (Daura, 2010).

La estructura y los objetivos planteados por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) también presuponen el desarrollo del AAR; de hecho, el objetivo fundamental de este es favorecer la movilidad del estudiantado, el cuerpo docente y las personas graduadas entre los países que lo integran, para que continúen estudiando y formándose.

En lo que a Iberoamérica respecta, el proyecto Metas Educativas 2021, que se concretó en la presentación de 11 metas sobre las necesidades educativas representativas para la región, se dirige a suscitar una educación integral a garantizar 12 años de escolaridad y favorecer valores ciudadanos asociados a la autonomía personal y profesional, entre otros aspectos (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010).

Específicamente, la meta general quinta: ''mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar” y dos de sus metas específicas, la 10: ''Mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos” (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010, p. 152) y la 11: ''Potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las escuelas” (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010, p. 152), suponen el desarrollo del AAR en el estudiantado.

Al año planteado para esas metas ―2021—, es crucial no solo preguntarse por su cumplimiento, sino también evaluarlas a la luz de las propuestas, tarea que está en manos del Instituto de Evaluación de la Organización de Estados Iberoamericanos (IESME) (al que también pertenece Argentina) y que se refleja en los sucesivos informes elaborados desde el año 2011 (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2019). Este mismo instituto, en consideración también de la Agenda internacional 2030 de las Naciones Unidas (United Nations, s.f.), está concretando las metas educativas 2030.

En la República Argentina, el Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina (MOA) (Ministerio de Educación, 2017) y los Saberes Coordinados y Aprendizaje Basado en Proyectos (Dirección de Educación Secundaria de la provincia de Buenos Aires, 2018), señalan la importancia de desarrollar en el estudiantado determinadas competencias que guardan una vinculación directa con el AAR, entre ellas: la resolución de problemas, el pensamiento reflexivo, el trabajo colaborativo, el aprender a aprender, la comunicación, la involucración y la responsabilidad social.

Hasta aquí, el contexto educativo, señala la necesidad de desarrollar en los alumnos y las alumnas la capacidad autorregulatoria. Ahora bien, ¿cómo se explica este constructo a nivel teórico y empírico?, ¿cómo se concreta en el estudiantado de nivel medio que asiste a instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires (Argentina)?

En lo referente a la primer interrogante, entre los modelos sobre el AAR, se destacan los propuestos por la Teoría Fenomenológica, la Sociocrítica, la Cognitiva, del Procesamiento de la Información y la Cognitivosocial, que, si bien posee diverso fundamento epistémico, con unanimidad consideran que esta capacidad es ineludible para afrontar las exigencias del siglo XXI. Asimismo, la comprenden como aquella que permite aprender los conocimientos imprescindibles para adquirir nuevos saberes durante toda la vida (Boekaerts y Corno, 2005; Mace et al., 2001; Paris et al., 2001, Pozo y Monereo, 1999).

En relación con la segunda interrogante, son preocupantes los últimos resultados que el estudiantado argentino de nivel medio –15 años de edad– alcanzó en el informe elaborado por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OECD (PISA, por sus siglas en inglés) (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2019). Dicho informe, lo ubica entre los resultados más bajos de la región, conformada por 77 países de América Latina que integran o no la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE - OECD para sus siglas en inglés) (2019).

Estos puntajes, si bien reflejan los índices alcanzados en Lengua, Matemáticas y Ciencias, pueden presuponer tener la capacidad de aprender a aprender. Al respecto, las investigaciones muestran que, a mayores niveles de autorregulación, mayores niveles de rendimiento académico se alcanzan (Zimmerman, 2001; Elvira y Pujol, 2012; Valiente-Barroso et al., 2020).

El problema se perpetúa cuando el estudiantado ingresa al nivel superior que supone mayores niveles de exigencia académica y una preparación idónea en el nivel educativo anterior. Por tanto, si no se cuenta con las competencias mínimas para adaptarse a este, se obtienen resultados negativos que redundan en bajos niveles de rendimiento y en el aumento del porcentaje de deserción (Allgood et al., 2000; Cerezo y Núñez, 2011).

A partir de las ideas hasta aquí desarrolladas y a partir del acceso que se tuvo a una muestra particular de estudiantes, cabe entonces preguntarse: ¿cuál es el nivel autorregulatorio de los y las discentes del último año del nivel medio que asisten a instituciones de enseñanza ubicadas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires? ¿Existe diferencia en la autorregulación académica según su género? ¿Las horas que los alumnos dedican al estudio afectan sus perfiles de aprendizaje autorregulado?

Frente a estas interrogantes, la presente investigación se planteó con dos objetivos principales:

· Describir las diferencias existentes en la autorregulación del aprendizaje en función de la pertenencia institucional y del género en el alumnado de 6to año de nivel medio que asisten a 4 escuelas ubicadas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina).

· Corroborar si los perfiles de autorregulación del aprendizaje que poseen los y las estudiantes se ven afectados por las horas dedicadas al estudio.

Para ello, en un primer momento, se explicita la perspectiva desde la cual se desarrolló la investigación; se describen algunos de los instrumentos existentes para evaluar la autorregulación académica y, luego, se especifican la metodología, los datos recolectados y su análisis.

Referentes conceptuales

Entre los modelos teóricos señalados para explicar el AAR, se rescata el propuesto por la teoría Sociocognitiva y, en particular, el diseñado por Pintrich (2000), quien define el AAR como ''un proceso de construcción activa por el cual los estudiantes, sobre la base de las metas de aprendizaje que seleccionan y de la influencia ejercida por el contexto, intentan monitorear, regular y controlar su cognición, su motivación y su conducta” (p. 453).

Su modelo teórico se distingue por intentar explicar la integración existente entre los procesos motivacionales y cognitivos que intervienen en el aprendizaje, en los cuales se distinguen determinados elementos. Entre los primeros ―motivacionales— distingue (Pintrich, 1998):

· las expectativas, que se manifiestan a través de creencias positivas o negativas sobre la propia capacidad para realizar una tarea;

· los componentes de valor, que se expresan a través de la importancia, la valoración brindada al aprendizaje;

· los componentes afectivos, que se visibilizan a través de las emociones que se tienen sobre sí y las actividades académicas a realizar.

A su vez, entre los elementos cognitivos describe:

· las estrategias metacognitivas, que permiten valorar, evaluar y modificar el proceso de aprendizaje. Específicamente, Pintrich (2002) interpreta la metacognición como la conciencia y el conocimiento que se posee sobre la propia cognición. Llega a esta noción con base en la clásica conceptualización de Flavell (1979, en Daura, 2010), quien describe tres tipos de conocimiento metacognitivo: a) sobre las estrategias de aprendizaje; b) sobre las actividades cognitivas; y c) sobre las variables de aprendizaje y motivacionales que repercuten en el propio rendimiento.

· las estrategias de gestión del tiempo y de administración de recursos, que se expresan a través de la regulación del esfuerzo, del tiempo y del ambiente para aprender;

· las estrategias cognitivas para aprender, entre las que se encuentran la repetición, la elaboración, la organización y el pensamiento crítico (Pintrich, 1998; Pintrich y De Groot, 1990).

Asimismo, explica que este proceso es de carácter cíclico y que está conformado por cuatro fases que se suceden consecutivamente en torno a cuatro áreas –la cognición, la motivación y los afectos, el comportamiento y el contexto–, fuertemente vinculadas entre sí:

· Fase 1. Previsión, planificación y activación: permite elegir las metas motivacionales que se quieren priorizar en el aprendizaje; considerar qué experiencia y conocimientos se poseen al respecto, y cuáles son las características del contexto y las personales que pueden facilitar alcanzarlas o no.

· Fase 2. Monitoreo: conlleva realizar un trabajo metacognitivo sobre las cuatro áreas antes mencionadas y cómo su regulación influye sobre la consecución de las metas previamente elegidas.

· Fase 3. Control: permite controlar y regular el propio comportamiento, el contexto, la motivación y la tarea que se realiza.

· Fase 4. Reflexión y reacción: permite evaluar las cuatro áreas implicadas en el proceso autorregulatorio para modificar aquello que no favorezca la consecución de las metas académicas seleccionadas.

Otro gran aporte del autor fue diseñar y validar el Cuestionario de Estrategias de Motivación y de Aprendizaje (MSLQ, por sus siglas en inglés) (Pintrich et al., 1991), instrumento que permite obtener información sobre las dos variables mencionadas –la motivación y la cognición– y, por tanto, sobre el AAR en forma global.

Las notas peculiares de su modelo, que ofrecen una mirada integral sobre el AAR, como así también el cuestionario diseñado, son las que se consideraron propicias para emplear en el presente trabajo.

Instrumentos para evaluar la autorregulación académica

Entre los cuestionarios de autoinforme para evaluar el aprendizaje autorregulado, además del MSLQ, se destacan:

· el Inventario de Aprendizaje Autorregulado ―Self-Regulated Learning Inventory, SRLI— (Linder et al., 1996), que evalúa la autoeficacia en el aprendizaje autorregulado.

· el Inventario de Estrategias de Estudio y de Aprendizaje ―Learning and Study Strategy Inventory, LASSI— (Weinstein et al., 1987), que se dirige a evaluar los pensamientos, las actitudes y las emociones que facilitan u obstaculizan los aprendizajes; y que, en su versión original, posee 77 ítems.

· la Guía de entrevista del Aprendizaje Autorregulado ―Self-Regulated Learning Interview Schedule, SRLIS— (Zimmerman y Martínez, 1986), que explora 14 categorías de autorregulación con la finalidad de conocer cómo el estudiantado se desempeña en el aula y fuera de ella (Zimmerman et al., 2005).

· la Escala de Valoración del Aprendizaje Autorregulado del Estudiante ―Rating Student Self-Regulated Learning: A Teacher Scale, RSSRL— (Zimmerman y Martínez, 1988): escala conformada por 12 ítems para evaluar, a partir de la conducta observable, la autorregulación de la persona alumna en el aula.

· el Inventario de Autoeficacia para el Aprendizaje ―Self-Efficacy for Learning Form, SELF— (Zimmerman y Kitsantas, 2007), que posee un diseño de escala tipo Likert, contiene 57 ítems y evalúa dos tipos de creencias en el alumnado, las referidas a los conocimientos sobre tres destrezas académicas (lectura, toma de apuntes y realización de exámenes) y la autoeficacia para emplear las destrezas mencionadas ante situaciones de aprendizaje desafiantes (Zimmerman et al., 2005).

Procedimientos metodológicos

Diseño metodológico

En el presente estudio se empleó una metodología cuantitativa, de carácter descriptivo, exploratorio y correlacional, en tanto los instrumentos se aplicaron en el contexto natural del estudiantado (situación regular de clase).

Participantes

La muestra se seleccionó en forma no probabilística y por conveniencia en función a la posibilidad de acceso que se tenía a ella.

De acuerdo con esto, la muestra se conformó de 203 estudiantes de 6to año de nivel medio que pertenecían a 4 instituciones educativas ubicadas en la zona norte del Gran Buenos Aires (Argentina); entre estas, una era de gestión estatal (IE1) y tres de gestión privada (que se denominarán de aquí en más: IE2, IE3 y IE4).

A su vez, entre el grupo de participantes, 127 (62,56 %) eran mujeres, y 76 (37,44 %) varones, y su promedio de edad era de 17,10 años; este último dato, si bien no fue considerado en análisis posteriores, se informa para describir con mayor detalle las características de la muestra.

En cuanto a la pertenencia institucional, 70 alumnos asistían a la IE1 y residen en una zona urbana; 39 a la IE2, habitantes de un barrio obrero; 46 a la IE3, que viven en condiciones de vulnerabilidad; y 40 a la IE4, pertenecientes a la clase media urbana.

Instrumentos

Se aplicaron los siguientes instrumentos de recolección de datos:

· Cuestionario sociodemográfico: se diseñó un instrumento para obtener información sobre el género, la pertenencia institucional y las horas de estudio empleadas por los y las discentes de la muestra.

· Cuestionario sobre Estrategias Motivacionales y Cognitivas . Motivated Strategies Learning Questionnaire (MSLQ, por sus siglas en inglés): se aplicó el instrumento diseñado por Pintrich et al. (1991, 1993) en la versión de Daura y Difabio de Anglat (2011).

Este instrumento se dirige a evaluar la orientación motivacional y el uso de las estrategias de aprendizaje en el estudiantado; posee un diseño de escala de respuestas tipo Likert, con 81 ítems, distribuidos en dos secciones que poseen 15 subescalas en total y poseen siete opciones de respuesta. Una de estas secciones explora la motivación y está conformada por 31 ítems; la otra sección evalúa las estrategias cognitivas y está formada por 50 ítems (Tabla 1).

Como se anticipó, su versión fue diseñada por Pintrich et al. (1991); posteriormente, se empleó en numerosas investigaciones mostrando ser de probada eficacia y validez para evaluar el constructo aludido (Curione y Huertas, 2016).

Tabla 1 Secciones y subescalas del MSLQ.

| Sección motivacional | ||

| Subescalas | Metas intrínsecas | Permite evaluar el interés por aprender los contenidos propuestos. |

| Metas extrínsecas | Evalúa el interés por aprender los contenidos con el fin de satisfacer motivos externos | |

| Valor de la tarea | Evalúa las creencias acerca de la importancia que se brinda a una tarea, su interés y utilidad. | |

| Control de la tarea | Mide las creencias de control que se poseen sobre el propio proceso de aprendizaje y sobre los resultados que se obtienen. | |

| Autoeficacia | Muestra las creencias que se poseen sobre la propia capacidad para cumplir con éxito una tarea. | |

| Ansiedad | Explora la reacción afectiva negativa frente al aprendizaje académico. | |

| Sección de estrategias cognitivas: | ||

| Subescalas | Repetición | Evalúa cómo se recurre a estrategias de repaso para estudiar |

| Elaboración | Evalúa la utilización de estrategias que propician la elaboración significativa de los conocimientos y en qué medida se resume o parafrasea la bibliografía que se lee, y cuán frecuentemente se le relaciona con los conocimientos previos. | |

| Organización | Evalúa la habilidad para seleccionar la información y organizarla para aprender. | |

| Pensamiento crítico | Explora el grado con el cual se utilizan los conocimientos frente a la resolución de problemas, la toma de decisiones y las evaluaciones críticas. | |

| Autorregulación metacognitiva | Explora cómo se reflexiona sobre el propio proceso de aprendizaje. | |

| Regulación del esfuerzo | Mide la predisposición para esforzarse por estudiar. | |

| Manejo del tiempo y del ambiente | Evalúa cómo se organiza el tiempo y el ambiente para estudiar. | |

| Búsqueda de ayuda | Mide la disposición para solicitar ayuda a profesores, profesoras u otras personas discentes para responder a necesidades o problemas personales frente al aprendizaje. | |

| Aprendizaje en grupo | Mide la predisposición para trabajar con otras personas. | |

Fuente: elaboración propia de acuerdo con Pintrich et al. (1991)

Procedimiento

Se solicitó el permiso a las autoridades de cada institución para administrar los cuestionarios; se envió la comunicación y solicitud de autorización a través del cuaderno de comunicaciones a los padres y madres de las personas participantes; a su vez, se les informó a los y las discentes sobre los objetivos del trabajo, el carácter confidencial y voluntario de su participación, y se les entregó un documento que firmaron para brindar su consentimiento informado. El alumnado empleó 40 minutos aproximadamente para completar los instrumentos.

Análisis y discusión de los resultados

Para interpretar los datos recogidos con el MSLQ, el puntaje obtenido por cada sujeto se convirtió a escala 10; esto es, se sumaron los ítems que integran cada variable, se lo dividió por el puntaje máximo posible por alcanzar y se lo multiplicó por 10. Para efectuar los análisis estadísticos se conformó una base en Excel que luego se importó al paquete estadístico SPSS versión 23.0. A continuación, y según el orden de los objetivos planteados, se efectuaron sucesivos análisis:

a. A fin de describir las diferencias existentes en la autorregulación del estudiantado según la pertenencia institucional y el género, se realizaron análisis descriptivos y un análisis multivariado en el que, como dependientes, se tomaron las subescalas del MSLQ y, como variables independientes, las categorías sociodemográficas.

b. Para corroborar si los perfiles de AAR de la muestra participante se ven afectados por las horas dedicadas al estudio, se efectuó un análisis de varianza (ANOVA one way). En este, como variable dependiente, se empleó un perfil de aprendizaje autorregulado que se obtuvo a partir de la realización de un análisis de cluster, con el que se obtuvieron 3 perfiles diferenciados: autorregulado, intermedio y no estratégico; y como variable independiente la información del cuestionario sociodemográfico sobre las horas de estudio dedicadas durante la semana y durante el fin de semana.

Análisis de los resultados descriptivos

En lo que respecta a la sección motivacional, el alumnado que completó el cuestionario se caracterizó por tener mayores índices en las subescalas control de la tarea, autoeficacia y metas extrínsecas, lo que lo haría percibirse con la capacidad para controlar su propio proceso de aprendizaje, para alcanzar con éxito las metas que se proponen y por tender a seleccionar metas académicas que estén en vinculación con factores externos (Tabla 2).

Tabla 2. Descriptivos de la sección motivacional.

| Tabla 2. Descriptivos de la sección motivacional. | |||||

| Casos | Puntaje mínimo | Puntaje máximo | Media | Desvío standard | |

| Metas intrínsecas | 203 | 1,67 | 10,00 | 6,84 | 1,95 |

| Metas extrínsecas | 203 | 0,83 | 10,00 | 7,07 | 2,40 |

| Valoración de la tarea | 203 | 0,00 | 10,00 | 6,22 | 2,20 |

| Control de la tarea | 203 | 1,67 | 10,00 | 7,14 | 1,82 |

| Autoeficacia | 203 | 2,08 | 10,00 | 7,08 | 1,72 |

| Ansiedad | 203 | 0,00 | 10,00 | 4,11 | 2,59 |

Fuente: elaboración propia.

A nivel de las estrategias de aprendizaje, en lo que a la regulación del contexto se refiere, son sujetos que tienden a buscar ayuda en otros más expertos (búsqueda de ayuda); del mismo modo, a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje (autorregulación metacognitiva) y a utilizar estrategias de repetición para aprender (Tabla 3).

Tabla 3. Descriptivos de la sección estrategias cognitivas.

| Tabla 3. Descriptivos de la sección estrategias cognitivas. | |||||

| Casos | Puntaje mínimo | Puntaje máximo | Media | Desvío standard | |

| Repetición | 203 | 0,00 | 10,00 | 6,59 | 2,46 |

| Elaboración | 203 | 0,00 | 10,00 | 6,11 | 2,30 |

| Organización | 203 | 0,00 | 10,00 | 5,98 | 2,77 |

| Pensamiento crítico | 203 | 0,00 | 10,00 | 5,79 | 2,33 |

| Autorregulación metacognitiva | 203 | 0,83 | 9,72 | 6,22 | 1,74 |

| Manejo del tiempo y ambiente | 203 | 0,42 | 9,58 | 5,48 | 1,68 |

| Regulación del esfuerzo | 203 | 0,00 | 10,00 | 5,91 | 2,11 |

| Aprendizaje en grupo | 203 | 0,00 | 10,00 | 5,32 | 2,61 |

| Búsqueda de ayuda | 203 | 0,00 | 10,00 | 6,29 | 2,27 |

Fuente: elaboración propia.

Diferencias según la pertenencia institucional y el género

A fin de comprobar si el AAR puede verse influenciado por la pertenencia institucional y por el género se realizó un análisis multivariado (MANOVA) en el que, como variables dependientes se tomaron las subescalas que integran el MSLQ y, como variables independientes, las variables sociodemográficas mencionadas.

Este análisis permitió observar que el AAR está vinculado a las variables dependientes mencionadas. El criterio de Lambda de Wilkis muestra cómo las variables autorregulatorias son afectadas en forma significativa por el género y la institución de pertenencia (Wilkis' λ = 0,716, F (45, 538,485) = 1,4, p < 0,04, varianza explicada 10 %].

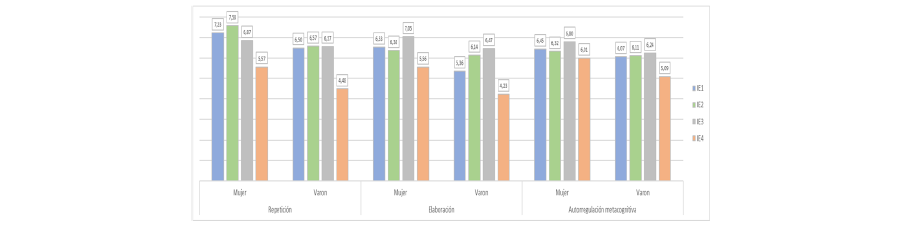

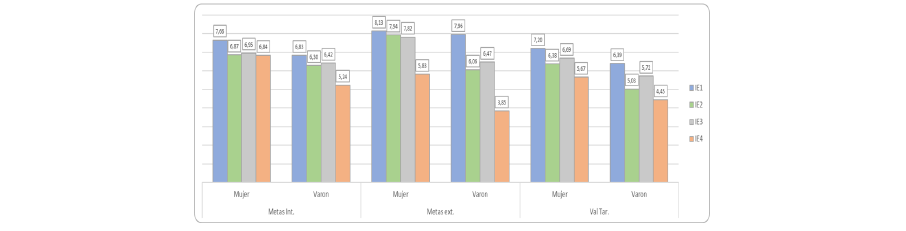

Con más precisión (Figura 1) en las variables motivacionales metas intrínsecas, metas extrínsecas y valoración de la tarea, se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas que favorecen a las mujeres y a los varones de la institución IE1.

Figura 1. Diferencias en las subescalas metas intrínsecas, metas extrínsecas y valoración de la tarea en función de la institución de pertenencia y del género.

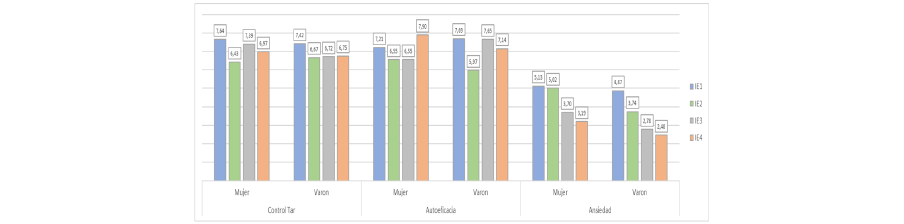

Estos mismos sujetos también alcanzaron valores que los favorecen significativamente en la subescala control de la tarea (Figura 2) y que los perjudica en la subescala ansiedad, en la que alcanzaron el mayor puntaje.

En la subescala autoeficacia, se presenta un efecto cruzado entre las variables dependientes analizadas, ya que las mujeres del IE4 son las que alcanzaron un mayor puntaje; mientras que, en el caso de los varones, tanto los del IE1 como los del IE4, obtuvieron el puntaje más alto.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Diferencias en las subescalas control de la tarea, autoeficacia y ansiedad en función de la institución de pertenencia y del género.

En las subescalas de la sección estrategias cognitivas (Figura 3), los alumnos y las alumnas de la IE2 tienden a utilizar más las estrategias de repetición y las personas de la IE3 tienden a las estrategias de elaboración y la autorregulación metacognitiva.

Perfiles de aprendizaje autorregulado y dedicación al estudio

Con la finalidad de analizar en qué medida el AAR puede verse afectado por las horas que se dedican al estudio, se efectuó un análisis de varianza (ANOVA one way) en el que, como variable dependiente, se utilizó un perfil de aprendizaje autorregulado que se obtuvo a partir de un análisis de cluster, en el que se obtuvieron 3 perfiles diferenciados: autorregulado, intermedio y no estratégico; y, como variable dependiente, la información obtenida del cuestionario sociodemográfico sobre las horas de estudio dedicadas durante la semana y durante el fin de semana.

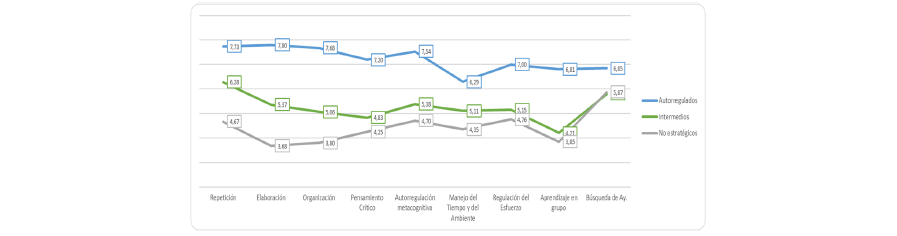

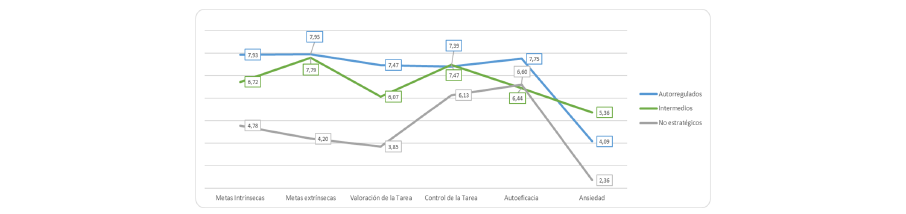

Dicha conformación coincide con otras obtenidas en estudios previos (Daura, 2013) y en la cual, los grupos resultantes tienen las siguientes características (ver Figura 4 y Figura 5):

· Perfil Autorregulado: este grupo está conformado por 93 estudiantes que, a nivel motivacional, se caracterizan por tener los mayores valores en todas las subescalas de esta sección, con excepción de las variables control de la tarea y ansiedad, en las que son superados y superadas por discentes con perfil intermedio. Cognitivamente, presentan valores superiores en todas las subescalas de esta sección del MSLQ. Estas condiciones los hacen contar con mayor capacidad para regular las estrategias motivacionales y de aprendizaje, por tanto, competentes para desarrollar un aprendizaje profundo.

· Perfil intermedio: el grupo está conformado por 65 sujetos que, motivacional y cognitivamente, alcanzan una media que se ubica entre el perfil del alumnado autorregulado y el perfil del estudiantado no estratégico.

· Perfil no estratégico: es el grupo que está integrado por 44 estudiantes que en las subescalas metas intrínsecas, metas extrínsecas, valoración de la tarea y ansiedad de la sección motivacional, obtuvieron puntajes muy bajos; cognitivamente, ocurre un efecto similar. Estas características hacen que los alumnos y las alumnas que poseen este perfil tiendan a confiar en su capacidad innata para aprender, a no utilizar recursos estratégicos en esta tarea, a no esforzarse y a buscar ayuda por parte de otras personas expertas (cuerpo docente, tutores, tutoras o compañeros y compañeras) para resolver problemas escolares o bien para lograr obtener otros beneficios (por ejemplo, que un compañero o compañera que sea más responsable, realice las tareas que no quieren hacer).

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Características motivacionales de los perfiles de aprendizaje autorregulado.

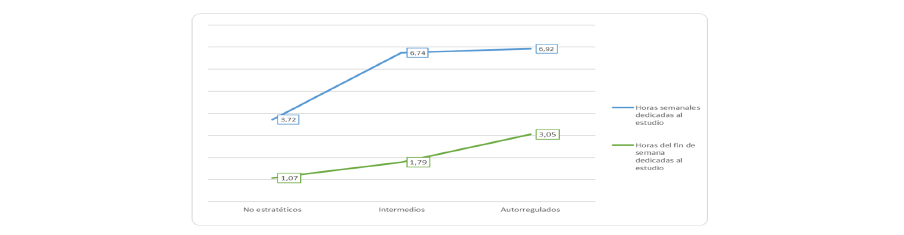

El análisis de varianza arrojó diferencias estadísticamente significativas que favorecen a las alumnas y los alumnos con perfil autorregulado, tanto por dedicar más horas de estudio en la semana (F (2, 188) 4,572, p >.012], como en el fin de semana (F (2, 188) 16,834, p >.001) (Figura 6).

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Diferencias en los perfiles de aprendizaje autorregulado en función a las horas dedicadas al estudio.

Tras la aplicación del MSLQ (Pintrich et al., 1991, 1993) en la versión adaptada por Daura y Difabio de Anglat (2011), se efectuaron diversos análisis.

Los dos primeros se orientaron a responder el primer objetivo planteado: Describir las diferencias existentes en la autorregulación del aprendizaje en función de la pertenencia institucional y del género en el alumnado de 6to año de nivel medio que asisten a 4 escuelas, ubicadas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina). En concreto, en el análisis descriptivo, se destacan los índices motivacionales y cognitivos obtenidos por la muestra participante, con una variación de 2,00 a 6,25 puntos, y de 4,00 a 7,50 puntos, respectivamente y que, de por sí, son bajos e invitan a fortalecer las dos variables mencionadas.

Pero, ¿qué fundamenta esta afirmación? En lo que concierne a la motivación, si bien los y las discentes muestran poseer expectativas positivas sobre su habilidad para alcanzar metas académicas, estas creencias no estarían en coherencia con los bajos puntajes alcanzados en los demás ítems que integran esta sección del cuestionario. En efecto, aunque el estudiantado se percibe con la facultad para lograr los objetivos que se propone, por no tener metas intrínsecas y extrínsecas firmes, al haber obtenido índices inferiores en valor y control de la tarea, y poseer niveles elevados de ansiedad, las creencias positivas, al no guardar congruencia con la realidad, producirían un efecto contrario, negativo y desilusionante; efectos que se vinculan con el marco teórico y con estudios previos (Pintrich, 2000; 2004).

En lo que atañe a las estrategias cognitivas, urge vigorizar la variable pensamiento crítico, una de las señaladas en el MOA (Ministerio de Educación, 2017), por ser aquella en la que la población alcanzó el puntaje más bajo. De hecho, el valor obtenido en este ítem se vincula con los índices logrados en las subescalas de la sección motivacional ya explicitados y que conduciría a que la muestra participante tenga dificultades para utilizar conocimientos para resolver situaciones problemáticas, tomar decisiones y evaluar críticamente una idea, y para aplicar estas mismas habilidades a fin de autoconocerse más objetivamente.

Estos efectos pueden deberse tanto al contexto social y económico desfavorable en el que los alumnos y las alumnas residen, como a la estimulación que reciben por parte de sus enseñantes en la institución educativa y familiar.

El segundo de los análisis efectuados, el MANOVA, arrojó índices con los que se corrobora que el AAR está asociado a dos variables sociodemográficas de interés, que son la pertenencia institucional y el género del alumnado.

Efectivamente, los y las discentes de la institución IE1 alcanzaron mejores índices en la mayoría de las variables motivacionales, con lo que poseen más interés por estudiar. Estos resultados no solo beneficia al grupo de estudiantes, sino que también son meritorios al presuponer más esfuerzo para adaptarse a la institución a la que asisten y que, por el entorno geográfico en el que se encuentra inserta y por el tipo de educación que ofrece (gratuita), presenta superiores niveles de exigencia.

Simultáneamente, los valores que estos alumnos y alumnas consiguieron en las subescalas control de la tarea y ansiedad, que guardan vinculación con los puntajes ya descritos. En el primer caso les favorece y, en el segundo, les perjudica. Ciertamente, el hecho de poseer interés por aprender en un contexto más agresivo, hace que el alumnado se perciba con la capacidad para controlar las variables que afectan el aprendizaje y, simultáneamente, lo lleva a afrontar con mayor dificultad las situaciones de estrés escolar.

En cambio, en la sección estrategias cognitivas, los datos encontrados varían y benefician en algunos casos a una institución y, en otros, a otra. Para el caso, las mujeres y los varones de la IE2 mostraron tener un mayor dominio de las estrategias de repetición, con lo que para estudiar utilizarían más las técnicas de memorización; mientras que los y las discentes de la IE3 manifiestan tener una mayor capacidad para aprender utilizando estrategias que se vinculan con el aprendizaje profundo (elaboración y autorregulación metacognitiva) descrito por Marton y Säljö (1976), quienes acuñaron los conceptos de aprendizaje superficial y profundo.

El análisis de cluster arrojó perfiles autorregulatorios que son de sumo interés, ya que no solo coinciden con los encontrados en estudios previos (Daura, 2013), sino que también exponen que en la muestra que participó en el estudio prevalece el perfil autorregulado, caracterizado por tener los índices más elevados en las subescalas motivacionales y cognitivas.

Finalmente, el análisis ANOVA permitió corroborar que los perfiles de AAR alcanzados, están asociados a la cantidad de horas de estudio dedicadas en la semana y en el fin de semana, lo cual responde al segundo objetivo planteado: corroborar si los perfiles de aprendizaje autónomo que posee la muestra participante se ven afectados por las horas dedicadas al estudio.

Es decir, a mayor cantidad de tiempo invertida para estudiar, mayores niveles de autorregulación se alcanzan. Este efecto se vincula con la adaptabilidad propia de la autorregulación del aprendizaje que hace que esta capacidad pueda desarrollarse o debilitarse gracias a su ejercitación y a su promoción, a través de la corregulación, por parte del cuerpo docente.

Sobre esto último conviene considerar acciones tendientes a formar docentes que cuenten con herramientas prácticas con las que puedan modelar la capacidad de aprender a aprender en el alumnado.

Conclusiones

Los resultados del presente trabajo, por un lado, permitieron lograr los objetivos planteados; por el otro, muestran la necesidad de orientar el desarrollo de la capacidad autorregulatoria en el estudiantado de nivel medio y, prioritariamente, de quienes están por iniciar estudios superiores. Claro está que, si se trata de una competencia que puede desplegarse en forma progresiva, cuanto antes se inicie esta tarea, los y las discentes contarán con mejores herramientas para culminar el nivel medio, iniciarán el nivel terciario o universitario con una mejor preparación y se podrá obtener mejores resultados académicos individuales e institucionales.

En efecto, los objetivos que sirvieron de guía al presente trabajo, permitieron corroborar la existencia de características autorregulatorias diversas en la muestra participante de cada escuela y la necesidad de fortalecer las dos variables que entrecruzan esta capacidad, lo que coincide con una de las competencias señaladas en el MOA.

En particular, a nivel motivacional, es crucial generar acciones que favorezcan las metas intrínsecas, la valoración de la tarea y la regulación de la ansiedad. Cognitivamente, apremia vigorizar, por un lado, el pensamiento crítico y reflexivo, por ser una capacidad fundamental para aprender significativamente nuevos contenidos y para autoconocerse; y, por el otro, la administración del tiempo y la regulación del esfuerzo necesarios para estudiar.

Asimismo, los datos recopilados muestran la apremiante necesidad de trabajar la articulación entre el nivel medio y el superior, a fin de brindar herramientas concretas al cuerpo de discentes y docentes, para que los primeros puedan adaptarse a las exigencias académicas propias del nivel terciario o superior; y los segundos orienten el proceso de aprendizaje, al favorecer el uso de estrategias motivacionales y cognitivas en el estudiantado.

Finalmente, los datos alcanzados en el presente trabajo también podrán verse enriquecidos a partir de la información obtenida por medio de otros instrumentos. Del mismo modo, será interesante vincularlos a otras investigaciones efectuadas sobre temáticas similares, y proyectarlos a través de la realización de estudios longitudinales.

En relación a las dificultades y limitaciones encontradas en este estudio, se resalta el procedimiento con el que se configuró la muestra, que estuvo supeditado a los permisos concedidos por cada institución y a la presencia de los alumnos y alumnas en la fecha estipulada para realizar la toma del instrumento.