Introducción

La retención y la deserción universitaria se han estudiado a lo largo de los años, desde múltiples miradas y diferentes instituciones y entidades gubernamentales, con el objetivo de incrementar la cantidad de personas que acceden y finalizan la educación superior. Actualmente, es posible advertir que, sin ser opuestos, se abordan los fenómenos de retención y deserción como aspectos diferentes (Fernández et al., 2014). Ambos, deserción y retención, se relacionan con el mayor acceso a la educación superior, y en esta investigación se parte de la necesidad de abordar la retención estudiantil como parte de un proceso dinámico y complejo que permite comprender acabadamente a la deserción.

En América Latina y el Caribe, es posible observar un mayor crecimiento de las matrículas en la educación terciaria, especialmente durante el período 2000-2010. Así, se pasó de un modelo de universidad para unos pocos, hacia una universidad que permite el acceso a la mayoría de las clases sociales, donde el estudiantado cambia no solo en número, sino también se modifica el perfil de cada estudiante, el cual trae consigo un nuevo bagaje cultural y personal. Sin embargo, solo una de cada 10 personas de 25 a 29 años completó 5 años de educación superior en 2010 (UNESCO, 2013). De acuerdo a ello, se hace visible entonces que las políticas públicas deben abordar los altos niveles de deserción, las estrategias de retención y la heterogeneidad que caracteriza a las actuales universidades si se quiere un mayor acceso e inclusión en la educación superior.

En cuanto al impacto de lo anterior, el índice de deserción en educación superior en América Latina y el Caribe alcanza el 57% (Villamizar y Pérez, 2011). Argentina se ubica entre los países con mayor número de ingresantes, alcanzando una tasa de ingreso con un 7% de incremento anual en la matrícula. Sin embargo, el incremento de la matrícula es proporcional al aumento de los índices de abandono, constituyéndose como uno de los países con mayor tasa de deserción universitaria (Medrano y Flores, 2017).

La temática de deserción ha adquirido amplia relevancia, encontrándose numerosos antecedentes en la investigación Latinoamericana. Las principales conclusiones obtenidas desarrollan diferentes factores que explican el fenómeno de la deserción universitaria, tales como poseer un trabajo, el sexo, origen de la escuela secundaria (Arim y Katzkiwicz, 2017); edad de ingreso, si trabaja o no y tener hijos/as (Fiori y Ramírez, 2014); problemas económicos familiares y bajo nivel académico previo al ingreso a la universidad (López et al., 2014); estado civil y educación de los padres (Carvajal et al., 2018; Villamizar y Pérez, 2011), problemas económicos a nivel personal y/o familiar así como un limitado tiempo dedicado a actividades académicas (Ariza y Marín, 2009); entre otros.

En dicho contexto, las investigaciones sobre abandono estudiantil en la universidad argentina (García de Fanelli, 2014; Noriega et al., 2015; Parrino, 2014; Santos y Carli, 2016; Zandomeni et al., 2016) hallan muchos de los factores antes mencionados, surgiendo como principal diferencia que el factor económico no se constituye como primordial debido a la gratuidad de la mayoría de las universidades.

A nivel de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se dispone de poca bibliografía relacionada a la retención y deserción universitaria (Goldenhersh et al., 2011; Medrano y Flores, 2017), y ninguna que aborde la problemática en la Facultad de Psicología de esta universidad. Puntualmente en la UNC, el nivel de deserción es del 63,2% y, en la Facultad de Psicología, el 59,3% (Universidad Nacional de Córdoba (UNC], 2019).

Un aspecto de interés es que las anteriores investigaciones solo se concentran en las posibles relaciones entre los factores sociodemográficos y la deserción, no analizando la retención estudiantil en relación con dichas variables.

Sin embargo, de acuerdo con Casanova et al. (2018), los desarrollos teóricos recientes sobre la deserción han evolucionado hacia una aproximación más abarcadora, que integra variables pertenecientes a diferentes ámbitos, y que son susceptibles de ser modificadas por las instituciones para reducir la deserción.

Teniendo en mente lo anterior, el presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más amplio en el cual, tomando el modelo de Tinto (1975; 1989), se aborda la deserción y continuidad de estudiantes ingresantes a la Licenciatura en Psicología considerando múltiples variables, las que pueden ser, entre otras, de carácter individual, institucional, social o económico.

El modelo propuesto por Tinto (1989), comprende al fenómeno de la deserción como un proceso que debe ser considerado desde múltiples enfoques, comprendiendo la complejidad del fenómeno desde una perspectiva más holística, ya que la falta de rigurosidad puede conllevar a conclusiones erróneas e incluso contradictorias. Desde la perspectiva interaccionista del autor se va a considerar como un fenómeno atravesado por múltiples variables: sociales, individuales, académicas, económicas e institucionales.

En este trabajo exploratorio se hará hincapié en factores sociodemográficos, comprendidos como los factores sociales y económicos que plantea Tinto, apuntando a la posible incidencia de dichos factores sobre la deserción y retención estudiantil, como un puntapié para el posterior diseño de políticas institucionales que aborden, desde la complejidad, a ambos conceptos como parte del mismo proceso.

Uno de los momentos claves donde se despliegan diferentes estrategias que tienen como objetivo la retención estudiantil lo constituye el ingreso a una carrera universitaria (García de Fanelli, 2014; Vaira et al., 2010).

Diferentes políticas institucionales de la UNC apuntan a la inclusión del estudiantado, fortaleciendo sus saberes y competencias. Entre ellas toma relevancia la Resolución del Honorable Consejo Superior 352/90 (1990) en donde se especifican los objetivos de los cursos de ingreso de la UNC. Se constituyen, así como políticas de acceso que buscan nivelar los conocimientos del estudiantado, necesarios para la carrera escogida, facilitando la metodología de aprendizaje y orientando en su vocación.

Concretamente, en la Facultad de Psicología, el Curso de Nivelación da cuenta de la política institucional, buscando facilitar el ingreso a partir del reconocimiento de las diferentes necesidades que presenta cada estudiante. Sin embargo, no se cuenta en la actualidad con estudios detallados que cuantifiquen la deserción en el ingreso, aunque en la cotidianeidad se presupone es alta. Menos aún se cuentan con investigaciones que develen qué variables son favorecedoras de la continuidad de los estudios, en esta etapa tan importante.

En cualquier caso, el tema deserción y retención es un tópico frecuentemente hallado en diferentes documentos, ya sea internos de cada institución o a nivel nacional como política educativa pública, aunque muchas veces las acciones emprendidas para abordar el tema parten de supuestos y no de la propia realidad de cada institución. Por todo lo expuesto, se considera que conocer los posibles factores sociodemográficos que intervienen en el fenómeno de la deserción y continuidad universitaria durante el ingreso a la carrera de Psicología, y en particular la manera en que estos factores se conjugan en la universidad pública en el medio local, resulta de gran relevancia para la posterior toma de decisiones.

Objetivo general

Analizar la relación entre variables sociodemográficas y retención o deserción en los estudios, de ingresantes universitarios a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Objetivos específicos

- Conocer la cantidad de estudiantes que continúan y que desertan en sus estudios universitarios en el curso de ingreso.

- Relevar información sociodemográfica de cada estudiante participante de la muestra: variables sociodemográficas generales, trayectoria académica previa, factores académicos familiares, factores económicos, necesidad de traslado para cursar los estudios.

- Correlacionar las variables sociodemográficas con continuidad o deserción en los estudios, de cada estudiante de la muestra.

Procedimientos metodológicos

Diseño

Es una investigación de tipo ex post facto (Hernández, et al. 1997). Se asume el diseño correlacional – transaccional. Correlacional porque se recolectan datos referentes a la variable de estudio (deserción y continuidad) y se relacionan con variables sociodemográficas. Transaccional porque se contempla en un mismo momento a sujetos que poseen diferentes características en relación a las variables de estudio. El diseño de la investigación se caracteriza por comprender a la retención-deserción como fenómeno complejo, buscando establecer relaciones entre variables que lo constituyen.

Población y Muestra

La población está compuesta por la totalidad (2.786) de estudiantes que comenzaron a cursar el ingreso a la Licenciatura en Psicología de la UNC, ciclo lectivo 2019. La muestra estuvo conformada por 1.779 estudiantes pertenecientes a la población, que se eligieron por accesibilidad, y que continuaban cursando luego de la primera instancia evaluativa.

Se considera que un/a estudiante continúa sus estudios superiores cuando finaliza el ingreso en cualquiera de las condiciones posibles (promocional, regular o libre). Se considera estudiante desertor/a a quien habiéndose inscripto en el curso de ingreso, rindió al menos una instancia evaluativa, pero no finalizó el mismo. Por el contrario, quien no tiene actuación académica no se considera en la categoría deserción, en tanto se inscribió, pero nunca asistió a clases o instancia evaluativa alguna.

Instrumento

A partir de la revisión de antecedentes teóricos, se construyó un cuestionario sociodemográfico autoadministrado con preguntas cerradas en referencia a las variables de interés. Se realizó una prueba piloto administrando el mismo a 20 estudiantes de la cohorte anterior, con el objetivo de evaluar diversos aspectos técnicos del instrumento. Se analizaron los datos recolectados, verificando la consistencia de las preguntas garantizando su adecuada estructuración. Finalmente, se solicitó a un grupo de expertos la revisión del instrumento y la prueba piloto, resultando en la reestructuración de tres enunciados y la validación de la encuesta.

Para relevar la variable deserción y continuidad se utilizaron los registros administrativos de actuación académica de estudiantes, del Sistema Siu Guaraní.

Variables analizadas

Se analizaron en esta investigación tanto la deserción como la continuidad o retención estudiantil, comprendiéndolas como constitutivas de un fenómeno complejo.

A su vez, se tuvieron en cuenta las siguientes variables sociodemográficas y su posible influencia sobre la retención:

Generales: edad, sexo, estado civil, cantidad de hijos, conformación familiar, convivientes y apoyo familiar recibido.

Factores académicos familiares: nivel educativo de la madre y del padre.

Factores económicos: situación laboral y forma de costear los estudios.

Necesidad de traslado para cursar los estudios.

Trayectoria académica previa del estudiante: tipo, orientación, continuidad y años para completar la escuela secundaria.

Procedimiento de recogida y análisis de datos

El cuestionario se aplicó en formato papel durante las clases prácticas, insumiendo 15 minutos.

Finalizado el cursado, se extrajo información de la actuación académica de cada estudiante, discriminando quienes finalizaron el cursado de quienes lo abandonaron.

Para la descripción y análisis de datos cuantitativos se utilizó estadística descriptiva (análisis univariados y bivariados). Luego se indagó la relación entre la deserción-retención estudiantil y las variables sociodemográficas incluidas en el cuestionario realizando la prueba de la proporción, estableciéndose para las asociaciones estadísticamente significativas una p≤0,05.

Análisis de los resultados

Caracterización sociodemográfica de la muestra

Al curso de ingreso 2019 de la Licenciatura en Psicología de la UNC se inscribieron 3.395 estudiantes, de los cuales 2.786 (82%) comenzaron la cursada. De ese total 2.570 (92%) la finalizaron y 216 (8%) la abandonó.

La muestra para este estudio está conformada por 1.779 estudiantes (63,8% del total de cursantes) que luego de la primera instancia evaluativa seguían asistiendo a clases. 58 participantes de la muestra desertaron (3,2%) y 1.721 (96,8%) continuaron su cursada hasta finalizarla. 1.317 de las participantes (74%) son mujeres mientras que 448 (25,2%) son varones. 826 (46,8%) estudiantes tienen entre 17 y 18 años de edad y 423 (24%) tienen entre 19 y 20 años. El resto de participantes se distribuyen en los restantes rangos etarios, con porcentajes bajos, que se describen al igual que el resto de datos sociodemográficos en la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3.

Tabla 1 Datos sociodemográficos generales de la muestra.

| Sexo | Edad | Estado Civil | Hijos | Convivientes | Composición familiar | Apoyo familiar |

| Mujer: 1317 (74%) | 17/18 años: 826 (46,8%) | Soltería: 1348 (75,8%) | Si: 145 (8,2%) | Padre-Madre: 779 (43,8%) | Madre y padre sin hermanos/as: 83 (4,7%) | Muy fuerte: 1001 (56,3%) |

| Varón: 448 (25,2%) | 19/20 años: 423 (24%) | Matrimonio: 56 (3,1%) | No: 1634 (91,8%) | Solo/a: 254 (14,3%) | Madre y padre con hermanos/as: 1190 (66,9%) | Fuerte: 430 (24,2%) |

| No contesta: 14 (0,8%) | 21/25 años: 275 (15,5%) | En pareja: 331 (18,6%) | Amigos/as: 162 (9,1%) | Solo madre: 134 (7,5%) | Ni fuerte ni débil: 222 (12,5%) | |

| 26/30 años: 91 (5,1%) | Divorcio: 27 (1,5%) | Compañeros/as de carrera: 30 (1,7%) | Solo padre: 18 (1%) | Débil: 54 (3%) | ||

| 31/35 años: 53 (3%) | No responde: 17 (0,9%) | Otros familiares: 338 (19%) | Sólo hermanos/as: 6 (0,3%) | Muy débil: 27 (1,5%) | ||

| 36/40 años: 45 (2,5%) | Otros: 216 (12,1%) | Padres divorciados/as: 271 (15,2%) | ||||

| Más de 40 años: 65 (3,7%) | Otro: 65 (3,7%) | |||||

| No responde: 12 (0,7%) |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 Datos sociodemográficos académicos familiares y de cada estudiante.

| Escolaridad Madre | Escolaridad Padre | Tipo Escuela Secundaria | Cursado Secundaria | Años para completar la Secundaria |

| Primaria incompleta: 51 (2,9%) | Primaria incompleta: 81 (4,6%) | Pública: 783 (44%) | Continuo: 449 (25,2%) | Entre 5 y 6: 1420 (79,8%) |

| Primaria completa: 67 (3,8%) | Primaria completa: 70 (3,9%) | Privada: 958 (53,9%) | Interrumpido: 1279 (71,9%) | Más de 6: 273 (15,3%) |

| Secundaria incompleta: 358 (20,1%) | Secundaria incompleta: 394 (22,1%) | No responde: 38 (2,1%) | No responde: 51 (2,9%) | No responde: 86 (4,9%) |

| Secundaria completa: 179 (10,1%) | Secundaria completa: 199 (11,2%) | |||

| Universitaria incompleta: 524 (29,5%) | Universitaria incompleta: 521 (29,3%) | |||

| Universitaria completa: 585 (32,9%) | Universitaria completa: 428 (24,1%) |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3 Datos sociodemográficos económicos y geográficos.

| Trabajo | Forma de costear los estudios | Capacidad de costear los estudios | Procedencia geográfica |

| Si: 472 (26,5%) | Beca: 31 (1,7%) | Me siento incapaz: 189 (10,6%) | Oriundo/a de Córdoba Capital: 1002 (56,3%) |

| No: 1307 (73,5%) | Recursos familiares: 1386 (77,9%) | Algunas veces me siento incapaz: 857 (48,2%) | Migrante viajero/a: 296 (16,6%) |

| Trabajo: 331 (18,6%) | No me siento incapaz: 676 (38%) | Migrante: 372 (20,9%) | |

| No responde: 31 (1,7%) | No responde: 57 (3,2%) | No responde: 109 (6,1%) | |

Fuente: elaboración propia.

Relación entre las variables sociodemográficas y retención/deserción en los estudios superiores

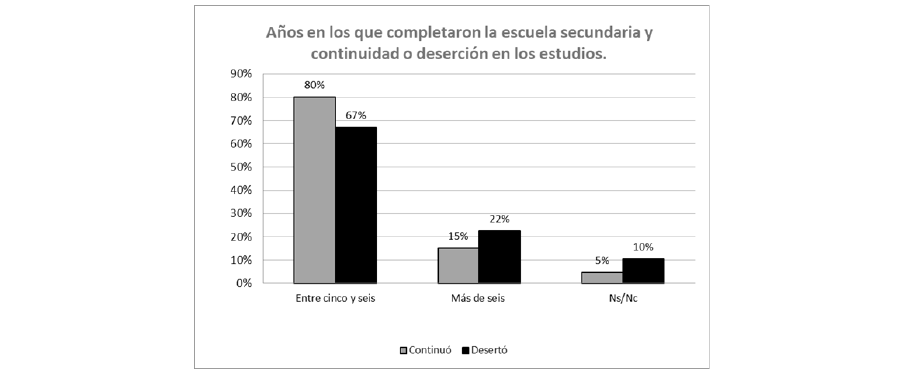

Del análisis descriptivo bivariado se desprende que, respecto a variables sociodemográficas generales, el porcentaje de mujeres que continuaron (74%) es levemente mayor al porcentaje de mujeres que desertaron (69%). De aquellos estudiantes con 17 y 18 años, el (47%) continuó con los estudios siendo en relación al total, mayor al porcentaje de estudiantes que abandonaron (40%). En cambio, en la franja etaria entre 19 y 25 años se concentran visiblemente quienes desertaron (Figura 1).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Distribución de participantes que continuaron y no continuaron, por edad.

Tienden a continuar sus estudios quienes se encuentran en pareja o matrimonio, con mayor frecuencia que para el resto de categorías de estado civil (esta diferencia es de 5% y no llega a ser estadísticamente significativa). Tener hijos/as no parece influir en la deserción.

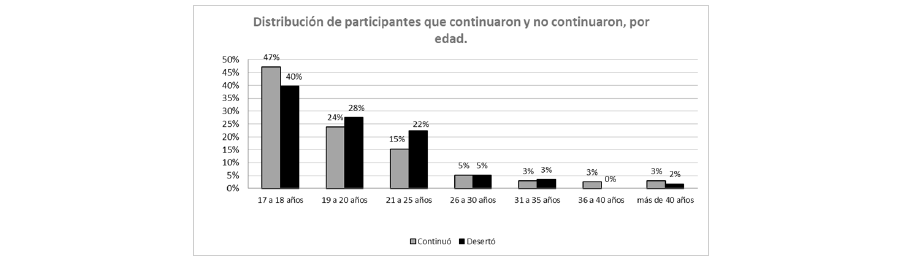

Respecto a la composición familiar, existe más prevalencia de estudiantes que tienen madre y padre con hermanos/as y continuaron sus estudios universitarios, que quienes desertaron en la misma categoría de composición familiar (7% de diferencia a favor de quienes continuaron). La categoría madre y padre sin hermanos muestra un comportamiento contrario (6% más de desertores/as) (Figura 2).

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Distribución de participantes que continuaron y no continuaron sus estudios, según composición familiar.

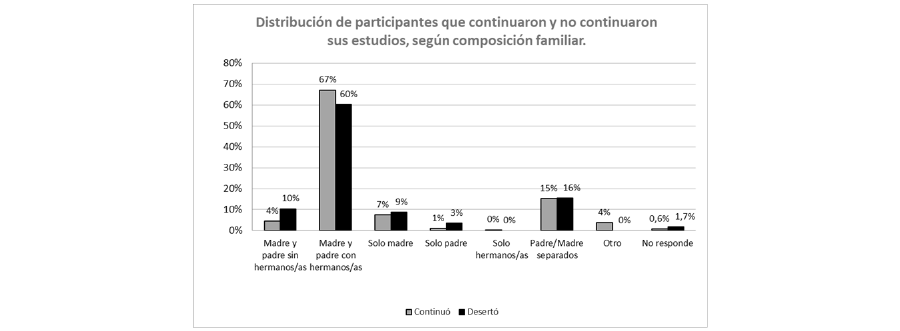

Del análisis inferencial se deduce que la proporción de estudiantes que viven sin convivientes y continuaron sus estudios (P=14,53) es superior al porcentaje de estudiantes que viven sin convivientes y desertaron (P=6,90). Estas diferencias son estadísticamente significativas (t(65) = 2,20; p=0,03). Así, vivir sin convivientes se presenta como un factor que favorece la continuidad. Se observa que quienes viven con sus padres tienden a desertar con mayor frecuencia (diferencia de 10% a favor de quienes viven con sus padres y no desertaron) aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas (Figura 3).

El porcentaje de participantes que recibe apoyo familiar fuerte y continuaron los estudios es mayor que el porcentaje que recibe apoyo familiar fuerte y desertaron.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Distribución de participantes que continuaron y no continuaron sus estudios, de acuerdo a con quien viven.

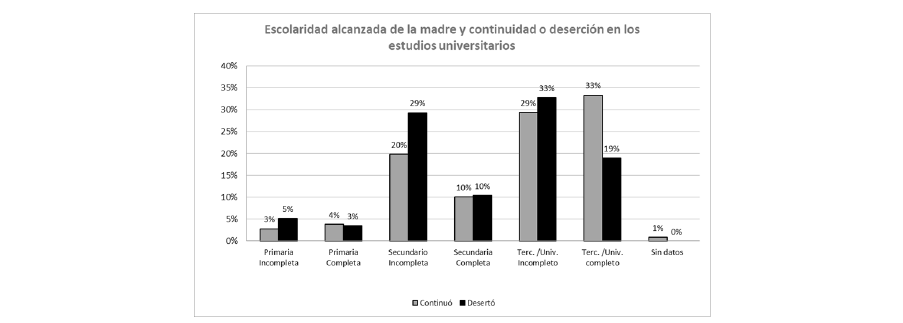

En relación con los factores académicos previos, la Figura 4 evidencia que el estudiantado que tiene madres con educación terciaria/universitaria completa tiende a desertar menos. En la prueba de hipótesis se evidencia que, en el grupo de estudiantes que desertaron, hay menos prevalencia de madres con experiencia terciaria/universitaria (P=0,18) que en el grupo de estudiantes que continúan sus estudios (P=0,33). Esta diferencia es estadísticamente significativa (t(63) = 2,70; p=0,00), convirtiendo a la tenencia de madre con experiencia en educación superior, un factor que aporta a la retención.

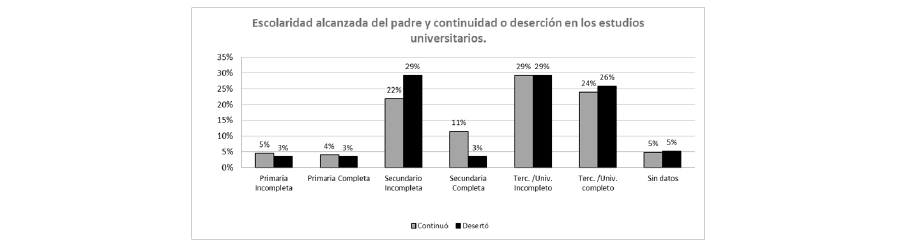

Para el caso de los padres, adquiere relevancia el que hayan finalizado la escuela obligatoria para que el estudiantado continúe sus estudios universitarios (Figura 5). La escuela obligatoria concluida del padre se muestra como factor protector, no así la experiencia universitaria.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Distribución de participantes que continuaron y no continuaron sus estudios, según escolaridad de la madre.

Fuente: elaboración propia.

Figura 5 Distribución de participantes que continuaron y no continuaron sus estudios, según escolaridad del padre.

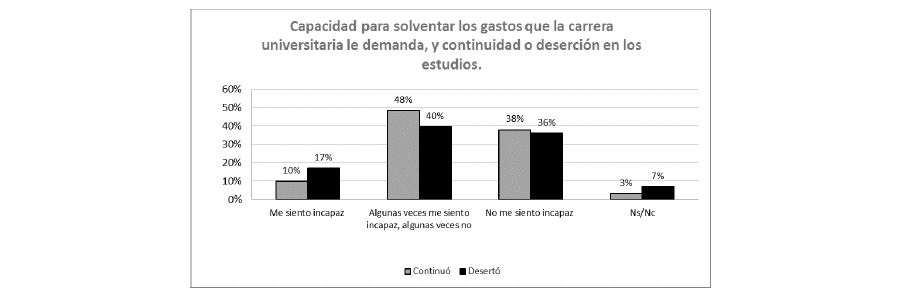

En relación a los factores económicos, no parece haber incidencia de la situación laboral en la permanencia en los estudios. Tampoco el modo de costear los estudios parece marcar diferencias. Quienes se sienten incapaces de solventar los gastos de la carrera tienden a desertar más que quienes se sienten capaces (Figura 6).

Fuente: elaboración propia.

Figura 6 Distribución de participantes que continuaron y no continuaron sus estudios, según capacidad económica para solventar gastos de la carrera.

En cuanto al traslado a la universidad, quienes más tienden a desertar son quienes residen en ciudades vecinas a Córdoba (categoría migrante viajero/a) y viajan diariamente para el cursado al menos 40 kilómetros (Figura 7).

Fuente: elaboración propia.

Figura 7 Distribución de participantes que continuaron y no continuaron sus estudios, según lugar de procedencia geográfica y traslado.

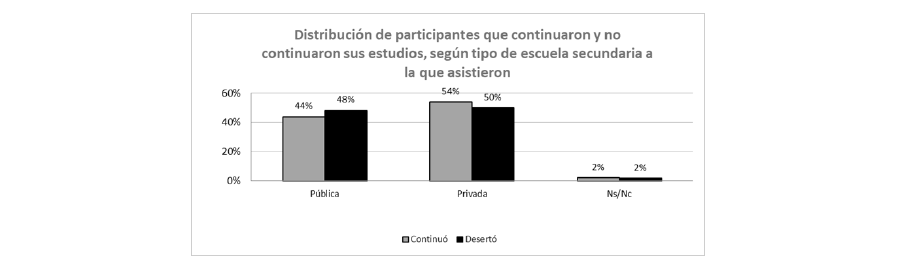

Respecto a las trayectorias académicas previas, se aprecia una inclinación leve de quienes fueron a una escuela secundaria privada y continuaron luego los estudios universitarios sin desertar (en detrimento de quienes están en la misma categoría y desertaron) (Figura 8).

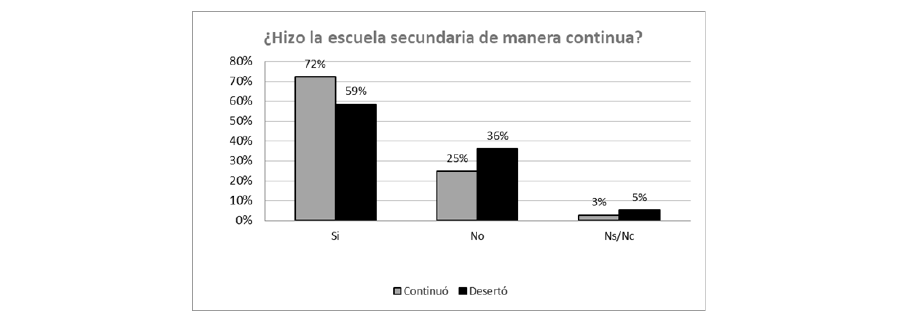

La Figura 9 muestra que el cursado sin interrupciones, de la escuela secundaria favorece la continuidad luego en los estudios superiores. En la prueba de hipótesis se evidencia que, para el grupo de estudiantes que continuaron sus estudios universitarios, hay más prevalencia de casos que cursaron la escuela secundaria sin interrupciones a lo largo de los años (P=72,34) en comparación con el grupo que desertó (P=58,62). Estas diferencias son estadísticamente significativas (t(60) = 2,07; p=0,04), por lo cual el haber cursado la escuela secundaria de manera continua aparece como un factor positivo para la retención.

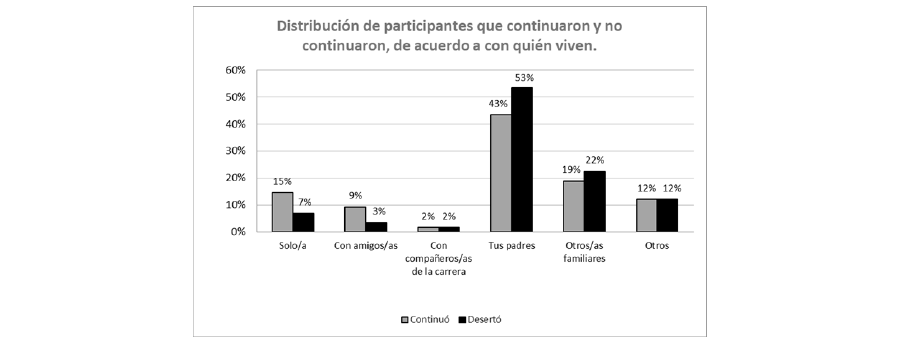

La Figura 10 presenta la diferencia entre el grupo de estudiantes que desertó y que continuó sus estudios universitarios, en relación al haber finalizado la escuela secundaria en los años estipulados para ello (5-6 años, de acuerdo a la provincia argentina de egreso). La prueba de hipótesis mostró que para el grupo que deserta, la prevalencia de finalización a tiempo del secundario es menor (P=67,24) que para el grupo de estudiantes que continuaron el ingreso (P=80,24). Estas diferencias resultaron estadísticamente significativas (t(60) = 2,06; p=0,04), proponiendo el haber finalizado la escuela secundaria en los plazos formalmente establecidos, como factor que explica la retención estudiantil.

Fuente: elaboración propia.

Figura 8 Distribución de participantes que continuaron y no continuaron sus estudios, según tipo de escuela secundaria a la que asistieron.

Fuente: elaboración propia.

Figura 9 Distribución de participantes desertores y no desertores, según continuidad en la escuela secundaria.

Discusión

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que, si bien existen características sociodemográficas comunes a todos los miembros de la muestra, el grupo de estudiantes que continuaron sus estudios universitarios comparte ciertas particularidades. Los resultados pueden ser divididos en dos grandes grupos, aquellos que corresponden a análisis estadísticos descriptivos y que por lo tanto deben ser aplicados estrictamente a la muestra de estudio; y aquellos que corresponden a análisis estadísticos inferenciales, que por lo tanto son generalizables a la población de estudio. Dentro del segundo grupo se encuentran: la experiencia universitaria de la madre, el vivir sin convivientes, el hecho de realizar la escuela secundaria de manera continua (sin interrupciones) y el finalizar la escuela secundaria a tiempo (sin demoras).

Escolaridad de Madre/Padre

Los resultados en la bibliografía por lo general muestran que, a mayor escolaridad de la madre, menor probabilidad de desertar los estudios universitarios. En relación a la escolaridad del padre, se hallan resultados similares, aunque dicha relación parece no ser tan clara. Luego de los análisis efectuados en esta investigación, se halló el hecho que la madre no haya finalizado la escuela obligatoria (en Argentina hasta la escuela secundaria) aparece como un factor de riesgo, en tanto que, si la madre tiene nivel universitario completo, se constituye como un factor que incide positivamente en la retención estudiantil.

Los resultados aquí obtenidos acuerdan con otros previos (Goldenhersh et al. 2011; Villamizar y Pérez, 2011), y las hipótesis de la razón de ello son varias. Valdez y Moreno (2008) sostienen que el nivel escolar de los padres que ingresaron a trabajar a temprana edad genera una desvalorización de la educación, transmitiendo a sus hijos ese modelo. Ello, según los autores, explicaría la razón del abandono por parte de los hijos. Casanova et al. (2018) sostienen que el estudiantado cuyos padres tienen calificaciones educativas más bajas, presentan más probabilidades de abandonar sus estudios, principalmente cuando son estudiantes de primera generación, es decir, provienen de familias sin una tradición de estudiar en la educación superior. Tampoco pueden descartarse otras dificultades como las económicas, por cuanto en el mercado laboral de Argentina aún se aprecia una mejor remuneración para aquellas personas que poseen un título universitario (Parrino, 2014) lo cual se traduce en más posibilidades de estudio para sus hijos.

En este sentido, acciones posibles que consideren estos aspectos, requieren por parte de la universidad una apuesta a la extensión y servicios a la comunidad. En particular, la universidad debe llegar hasta sectores poblacionales más vulnerables donde la posibilidad de acceder a una carrera universitaria parece ser algo lejano e imposible. El estudiantado de los últimos años de la secundaria debe considerar la educación universitaria como una opción más en su futuro.

En cuanto a lo económico, difundir las becas disponibles que existen para ingresantes, así como las diferentes posibilidades que ofrece la misma universidad de becas de apuntes, comedor, mutual estudiantil, etc.; incrementando el presupuesto destinado a reforzar estas acciones que apuntan a una transición de la escuela secundaria hacia la universidad.

Cantidad de convivientes

Tal como se mostró en los resultados, el hecho de vivir sin convivientes aparece como un factor protector para la continuidad en los estudios superiores. No fue posible hallar en la bibliografía estudios previos que encuentren una relación significativa entre la retención y/o deserción y este factor sociodemográfico, al menos en población universitaria, aunque se pueden plantear algunas hipótesis al respecto.

El hecho que la persona viva sin convivientes y continúe sus estudios, puede ser atribuido a no tener familiares a cargo, a una mejor organización del tiempo y mayor independencia para tomar decisiones y autogestionarse, todas habilidades necesarias para la permanencia en una institución educativa pública y masiva como la UNC. Debe agregarse a ello que quienes comparten su hogar con otras personas, probablemente dispongan de menores recursos económicos (mientras que quien vive sin convivientes, tiene mayores recursos para solventar su vivienda).

Igualmente, es necesario identificar posibles diferencias entre grupos de estudiantes (locales, migrantes de otras provincias o migrantes que deben viajar distancias considerables todos los días hasta la universidad) y, específicamente, si en migrantes se presenta menor deserción. Sería interesante establecer si existe correlación entre estudiantes migrantes que viven sin convivientes o con compañeros, ya sea de la misma u otra carrera.

Cursado de la escuela secundaria

Un factor sociodemográfico citado frecuentemente que se asocia con la retención hace referencia a la formación académica previa de cada estudiante. Goldenhersh et al. (2011) sostienen que el primer año de permanencia en la universidad está fuertemente correlacionado con la historia preuniversitaria de cada estudiante, entre ello, la dependencia (pública o privada) de la escuela secundaria.

En relación a ello, los resultados de esta investigación agregan que el cursado de la escuela secundaria de manera continua (es decir, sin interrupciones) aparece como factor protector para la retención o continuidad en los estudios universitarios, en ingresantes a la Licenciatura en Psicología.

No fue posible hallar en la bibliografía actual estudios que consideren esta variable de manera directa, por lo que se dificulta establecer comparaciones. En relación a posibles hipótesis de ello, en primer lugar, sería deseable conocer porque el/la estudiante debió interrumpir el cursado de la escuela secundaria. Aquí se pueden mencionar muchas razones: familiares, traslados a otras ciudades, factores económicos, cambios de institución, razones personales, etc. Futuras investigaciones deberán indagar las causas de las interrupciones para poder proponer acciones que las minimicen.

Lo anterior se relaciona a que el grupo etario entre 17 y 18 años presentan mayores tasas de retención o continuidad en los estudios universitarios y en la franja entre 19 y 25 años, estarían mayormente concentrados/as las personas que desertan. Así, es probable que hacer de manera continua la escuela secundaria, e ingresar a la universidad inmediatamente finalizado el cursado de la misma, se presenten como protectores. Puede hipotetizarse también que, a mayor edad, mayor riesgo para la deserción. A partir de los hallazgos de este estudio, se hace necesario continuar e investigar cada una de estas hipótesis.

Una política institucional que tenga como objetivo una mayor inclusión y evite el desgranamiento debiera considerar a este grupo de estudiantes desde la finalización de la escuela, pasando por el ingreso a la carrera y luego el desarrollo de la misma. Todas las articulaciones posibles entre escuela secundaria y universidad, apuntarían directamente a esta cuestión. El trabajo interinstitucional se vuelve clave en esta articulación. Es posible pensar en un ingreso anticipado, comenzando ya desde el último año de la escuela secundaria que, si bien puede no ser obligatorio, podría ser un medio para que el estudiantado vaya adquiriendo paulatinamente las competencias necesarias para ingresar a la universidad y transitando la transición. Dicho ingreso anticipado podría ser semi-presencial, aprovechando las herramientas virtuales disponibles en la actualidad y proporcionaría una continuidad entre la escuela secundaria y la facultad. Una buena opción además la constituyen programas de tutorías, los cuales pueden estar a cargo de tutores pares (estudiantado avanzado) o el cuerpo docente del ingreso.

Conclusiones

A partir lo de lo desarrollado es posible arribar a conclusiones que se sustentan en el análisis de las variables sociodemográficas y su vinculación con la retención o continuidad y deserción de estudiantes. De acuerdo con Olivares (2019), ha de suponerse que quienes ingresan a la universidad tienen la intención de permanecer hasta la obtención del grado, sus aspiraciones y expectativas profesionales, económicas y sociales son punto de partida para ello, no el abandono de la carrera. Partiendo de esa premisa, adquieren importancia los resultados obtenidos, los cuales dan cuenta que existe una relación significativa entre diferentes factores sociodemográficos y la retención en ingresantes de la Facultad de Psicología de la UNC, siendo posible identificar y generalizar algunos de ellos como protectores ante el abandono.

Comparando con la bibliografía, aquellos factores que pueden ser de riesgo en una población, en otra son protectores. Ello pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo investigaciones locales, dada la heterogeneidad que existe en el estudiantado, influenciado además por cuestiones de cada cultura en particular, y siendo muy difícil hallar factores clave que afectan a todos los grupos de la misma manera.

En cualquier caso, esta investigación intenta explorar aquellos factores que se relacionan con la retención y deserción en los estudios superiores, pero no olvidando que dichas problemáticas son demasiado complejas como para explicarlas desde una única perspectiva. Así, tomando el modelo de Tinto (1975, 1989), no se debe dejar de lado la experiencia previa del estudiantado junto con las influencias y dificultades familiares que se trae consigo; las metas y compromisos tanto de cada estudiante como de la institución; las características de la misma, considerando el plan de estudios, la práctica docente, las relaciones con pares y docentes, etc.; y, por último, la integración académica y social del estudiantado en la universidad.

En cuanto a las variables que presentaron relación con la deserción, escolaridad de la madre, vivir sin convivientes, el hecho de realizar la escuela secundaria de manera continua y el finalizarla a tiempo, se demostraron diferencias estadísticamente significativas (como se observa en los apartados previos), permitiendo generalizar estos resultados al resto de la población.

De esta manera, se sugiere aprovechar los recursos estatales de manera precisa para generar instrumentos de acompañamiento a las trayectorias de forma simultánea, y que las mismas tengan continuidad en el tiempo. Se recomienda además reforzar las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de permanencia y continuidad en la escuela secundaria, como así también fortalecer la inter-institucionalidad entre los Ministerios Provincial y Nacional desde el vínculo entre las universidades y escuelas públicas, como así también con el sector privado.

En la dirección opuesta, surgieron variables que no presentaron vinculación con la deserción entre ellas: la situación laboral, el tipo de trabajo, y el modo de costear los estudios. La falta de vinculación de estas variables, resulta de interés para la planificación de estrategias futuras donde presentarán prioridad las variables académicas, generales y de trayectorias.

Los resultados descriptivos resultan de interés ya que dan cuenta de particularidades de la muestra, se prevé a futuro trabajar con otras muestras (seleccionadas aleatoriamente) para poder aplicar otro tipo de procesamientos estadísticos.

Dentro de los resultados descriptivos se encuentra que la franja etaria entre 19 y 25 años concentra mayormente a quienes desertaron y en el resto de grupos etarios no parece haber relación entre deserción y edad.

Respecto a los factores sociodemográficos generales se encontró que tienden a continuar sus estudios quienes se encuentran en pareja o matrimonio, con mayor frecuencia que para el resto de categorías de estado civil. Respecto a la composición familiar, existe más prevalencia de estudiantes que continuaron, en la categoría Madre y padre con hermanos/as. Es posible hipotetizar que, tener pareja o familia de origen, facilita la continuidad ya que funcionan como grupo de apoyo. Esta aseveración se vincula con lo propuesto por Chaparro (2018) que resalta al apoyo familiar, como factor protector ante la deserción estudiantil.

Sin embargo, vivir sin convivientes se presenta como un factor que favorece la continuidad. Se observa que quienes viven con sus padres tienden a desertar con mayor frecuencia. Es necesario investigar cualitativamente estos resultados para comprender la contradicción.

En relación a los factores económicos, no parece haber incidencia de la situación laboral de cada participante en la permanencia en los estudios superiores. Tampoco el modo de costear los estudios parece marcar diferencias. Este dato resulta de interés, ya que otros estudios establecen a los factores económicos como aquellos que mayor impacto presentan en la deserción universitaria (Poveda et al., 2020; Zambrano-Verdesoto et al., 2018). Una posible explicación radica en que la muestra se conforma de estudiantes que ya realizaron la inscripción y comenzaron el cursado de la carrera, quedando por fuera aquellos que no pudieron, quizás por razones económicas, inscribirse, o comenzar la cursada. Se abre así otra futura línea de investigación, indagando en los factores socioeconómicos de aquellas personas que se inscriben, pero nunca se presentan a cursar. Claro que estas personas están menos disponibles para ser sujeto de investigación.

En cuanto al lugar de residencia y traslado a la universidad se observa que hay mayor continuidad y retención en estudiantes que residen en Córdoba capital, mismo lugar geográfico de la universidad. Quienes más tienden a desertar son quienes residen en ciudades vecinas a Córdoba (categoría migrante viajero/a) y viajan diariamente para el cursado al menos 40 kilómetros. Es factible pensar que el traslado se constituye como una problemática para cada estudiante, al requerir una inversión de tiempo (al menos dos horas diarias) que no pueden dedicar para la planificación y estudio del material. En esta misma dirección implica un coste económico, que quienes residen en la ciudad de Córdoba no deben afrontar.

Finalmente, asistir a una escuela privada podría estar relacionado a la continuidad de los estudios universitarios. Este dato difiere de lo encontrado por Lorenzano (2004) quien sostiene que pese al supuesto de una mejor preparación de estudiantes que proceden de escuelas privadas, esto no se observa al comparar su desempeño académico.

Considerando la complejidad de la retención y deserción estudiantil, los resultados obtenidos podrán ser utilizados como insumos para la formulación y aplicación de políticas educativas a mediano y largo plazo dentro de instituciones universitarias que tengan como objetivo apuntar a una mayor retención estudiantil y evitar el abandono universitario.

Es importante destacar que la situación en las universidades públicas nacionales presenta similitudes en la problemática sobre el fenómeno de la deserción, lo cual implica la posibilidad de proyectar los resultados en el contexto nacional.