Introducción. La movilidad en el siglo XVIII

Estudiar a la familia centroamericana no es un propósito nuevo, sin em bargo, son más antiguos los estudios en otras regiones americanas. Temas relacionados con mujeres, familia, ilegitimidad y matrimonio, entre otros, han sido analizados magistralmente por autores(as) como Gonzalbo & Rabell, 1996; Potthast, 1996-2010; Twinam, 2009; así como Segalen, 2004; Donoso, 2006; y Rodríguez, 2002, por citar algunos. En Centroamérica, análisis con este enfoque remiten a estudios demográficos, con el valioso precedente de Newson (1990), o más recientemente, vinculados con la presencia africana (Lokken, 2000, 2008; Gudmundson, 2001, 2010; Cáceres 2000, 2001), así como a las investigaciones concentradas en los países de la región. En Gua temala un aporte notable, aunque referido a los estratos altos de la sociedad guatemalteca, ha venido de Lutz (1982), antecedido por el estudio de Sanchiz (1976) sobre los hidalgos de Guatemala; trabajos enriquecidos posteriormen te por otros, como los de Ericastilla y Jiménez (2002, 2004), así como por Few (2002) y Komisaruk (2000), en torno a género y núcleos urbanos. En Costa Rica, destacan los estudios de Rodríguez Sáenz (2000a, 2001, 2002)3, Acuña (2004), Cáceres (2001) y Restall (2005), investigaciones que se han incrementado en los últimos años con la producción de la Universidad de Costa Rica. Persisten rezagos en Nicaragua, Honduras y El Salvador, donde quizá el aporte más importante ha venido del estudio demográfico de Barón Castro ((1942), 2002) y trabajos también vinculados con la negritud (Lokken, 2003; Loucel, 2006; Lokken y Lutz, 2008; Erquicia y Cáceres, 2017).

Los temas de familia, relaciones y aún de vida cotidiana, siguen siendo de los menos abordados en Centroamérica, aunque necesarios, princi palmente cuando se trata de regiones que, como la salvadoreña, fueron escenario de importantes transformaciones sociales producto de la actividad económica del siglo XVIII. Esta circunstancia ha motivado al estudio que se presenta4, para el cual, precisar la incidencia de la economía en la sociedad ha constituido una exigencia posible de suplir a través, principalmente, de la indagación de documentos resguardados en diversas fuentes de archivo, irónico beneficio de la ausencia de estudios tan precisos por causa de las dificultades que encierra encontrar información primaria de y en la región5.

Trabajos relativamente recientes refrescan el panorama económico y so cial de la época y lugar delimitados, como los de Fernández (2003), que estu dia la realidad añilera y Lauria (2003), que actualiza el análisis de la sociedad agraria. Al finalizar el siglo XVII, la región centroamericana era económica mente débil y vulnerable, lo que había dado forma a una sociedad marcada por las distancias, la disgregación y el aislamiento. Pero llegado el siglo XVIII, el atractivo por las plantas tintóreas en Europa avivó el interés por una espe cie que la región pacífica producía con una calidad excepcional: el xiquilite o añil (Santos Pérez, 1999, p. 39)6. En poco tiempo, regiones del Pacífico cen troamericano, históricamente la región más fértil y densamente poblada, co menzaron a producir cantidades importantes de la tinta. La nueva coyuntura económica introdujo importantes transformaciones a las uniones y familias, aunque la mismas tenían antecedentes.

A finales del siglo XVII, el mestizaje, entendido tanto como proceso bio cultural, como resultado: una fusión, o confusión, de estirpes diferentes (Sch midt, 2010; Montserrat, 2010), se incrementó producto de las restricciones en el empleo de mano de obra indígena en las haciendas añileras. El proceso se aceleró pues los esclavos no fueron necesarios en grandes cantidades y pronto sus descendientes libres se mezclaron (principalmente entre ellos). Para el siglo XVIII, los informes ya juntaban en un solo grupo a ladinos y mulatos, ante la imposibilidad de distinguirlos7, e incluían a esclavos (mayo ritariamente mulatos, algunos de los cuales también eran descritos como “blancos”). Mientras, figuraban en padrones “pretendidamente españoles” o supuestos españoles despojados del “don”8. A juzgar por los informes pasto rales, entre 1731 y 17349, se observó una tendencia generalizada de crecimiento de la población (en comparación con los años anteriores), principalmente la de ladinos y mulatos. El informe del alcalde de San Salvador, Manuel Gálvez y Corral, hecho en 174010, confirmaría la tendencia al crecimiento poblacional de algunas regiones, con la presencia ladina o mulata. En el informe del arzo bispo Francisco José de Figueredo, derivado de su visita hecha entre 1753 y 1754, la cantidad de ladinos y naboría (indios no tributarios, a los que también se llamaba forasteros) había crecido, tanto en el interior del territorio como en poblados habitados exclusivamente por ellos11. Los indígenas, por su parte, habían mantenido un crecimiento medio, pero sus pueblos contaban cada vez con más presencia ladina o mulata.

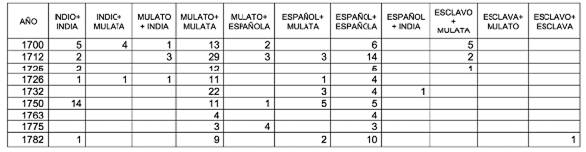

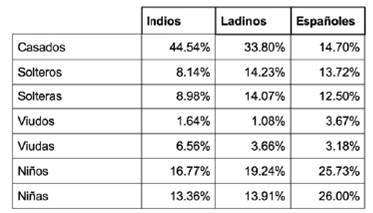

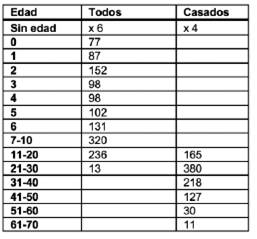

Esta rápida descripción del mestizaje en las provincias de San Salvador y Sonsonate, ocultaba en verdad una gran variedad de matices. El fenómeno puede ser ilustrado con los informes matrimoniales de la región estudiada, documentos que pretendían demostrar la idoneidad de los cónyuges para consumar la unión matrimonial (Cuadro 1)12.

Cuadro 1 Informes matrimoniales.“Calidad” de los contrayentes. Provincias de Sonsonate y San Salvador, 1700-1782

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Fondo diocesano, Secretaría. Informes matrimoniales, cajas 86, 132, 151, 127, 7 y 6.

El fenómeno de la movilidad se ha referido como característico de la sociedad centroamericana. Cardenal (2003, p. 32), para el caso, asigna a la movilidad social la regularización de las diferencias de cada clase. Sin embargo, como se puede apreciar en las uniones enunciadas, la movilidad amerita consideraciones adicionales. En palabras de Bourdieu (2000, pp. 112-120)13, aceptado el mundo como un espacio desigual de conflicto, la reproducción social entendida como “el conjunto de procesos biológicos, demográficos, sociales, económicos y culturales que derivan en la existencia y pervivencia de una sociedad y de los distintos grupos y clases sociales que la conforman” (Guzmán, 2005, p. 25), habría estado acompañada de un gru po de acciones ejecutadas desde los individuos para mejorar su condición social, a través de la reproducción biológica14, haciendo de procesos como el mestizaje, más que un fenómeno per se, parte de los factores adscritos a la movilidad social15.

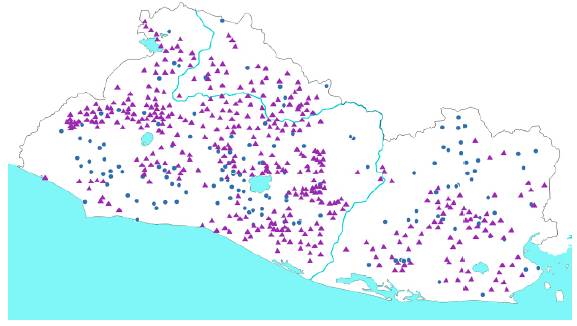

La movilidad social proveía a la economía, solventaba necesidades y pro piciaba uniones más allá de los restringidos límites sociales, con frecuencia por razones de supervivencia16. La movilidad social acogía el proceder de todos los sectores habituados a una vida elemental, aislada y medianamen te autosuficiente, características del interior de la Audiencia de Guatemala; eso, mientras correspondía con las exigencias económicas, que obligaban a que, por necesidad o por fuerza, individuos o grupos de los mismos, de bieran trasladarse de una región a otra para emplearse como fuerza laboral en la producción añilera17. Esta movilidad geográfica también fue un proceso paulatino. En la tercera década del siglo XVIII, por ejemplo, informes referían a asentamientos que ya superaban en número de pobladores a los de la ciudad de San Miguel18. Para 1754, se daba cuenta del crecimiento de las haciendas19.

En 1768, se trataba de entre un 25 al 30% de pobladores que habitaban “bajo ningún control de Dios”, en enclaves que no encontraban una clasifi cación oficial, con una enorme masa poblacional sin pueblo ni ciudad que los comprendiera (Browning, 1975). En San Salvador se contabilizaba 517 haciendas y en Sonsonate, 61. La movilidad había llevado a que ciudades y villas, pueblos (que se suponía de exclusiva habitación indígena), haciendas y múltiples formas de radicación, reunieran a 17 650 indios, 1 285 españoles y 9 505 ladinos o mulatos20.

Fuente: Elaboración propia sobre mapa de Browning (1975), hecho con la información de la visita del arzobispo Cortés y Larraz en 1768

Mapa 1. Pueblos, ciudades, villas y otros asentamientos. San Salvador y Sonsonate, 176821

Familias y espacios de movilidad

Aquellos fueron individuos, pero también grupos familiares (usualmente de carácter nuclear o extenso)22, que hicieron de la familia un concepto dinámico, diferente del que tenían las autoridades coloniales , para quienes, en su doble función (de reproducción biológica y social), la familia consituía un espacio privilegiado de observación de la dinámica social (Gonzalbo & Rabell, 1996) y que se establecía a partir del matrimonio. En toda América, desde la con quista, la iglesia católica impuso como prototipo a seguir el modelo canónico, arrogándose la tarea de difundir la ideología de la comunidad doméstica y de normar los comportamientos prácticos. Los puntos principales del modelo serían: primero, que el núcleo familiar se integraba a partir del matrimonio. Segundo: que el matrimonio implicaba el sometimiento al rito eclesiástico y la cohabitación de cónyuges y prole23. Tercero: la vida sexual de las perso nas solo era legítima dentro del matrimonio y su objetivo era la procreación. Cuarto: solo se debía tener un cónyuge, la persona no podía volver a casarse si aquel vivía. Quinto: la pareja debía guardarse mutua fidelidad. Sexto: los progenitores debían mantener y educar a la prole. Séptimo: se reconocía un sistema de parentesco que conllevaba la obligación de la lealtad hacia los de la propia sangre (Armendares, 2005, p. 66). El matrimonio estaba resguarda do por la iglesia y en Guatemala llegó a haber un “defensor de matrimonios”, que operaba, por ejemplo, para los casos en que se solicitaba una nulidad de la unión24.

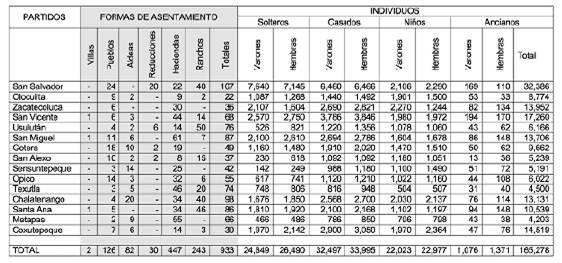

Sin embargo, en regiones como las provincias de San Salvador y Son sonate, el matrimonio, más que la base ideal para construir una sociedad ordenada, siempre fue un problema. La diversidad de factores de la conquis ta (el arribo de hombres solos, el cobro del motín carnal, la débil presencia civil y religiosa en los territorios)25, dio paso a una actitud particular hacia el matrimonio, visto como una circunstancia ambigua condicionada por las poderosas razones económicas. El matrimonio no triunfó en la batalla, pues estaba en demasiada desventaja: “estorbaba” al modelo económico. Es difícil seguir la pista de las uniones no matrimoniales, pero el estado “legal”, oficial o reconocido que asignan las fuentes parroquiales a los pobladores26, es útil para advertir la incidencia de la movilidad en los mismos. Con este propósito, se presenta a continuación una rápida mirada de tres de los principales espa cios de la movilidad: ciudades y villas, pueblos y haciendas en torno, a los tres grandes grupos étnicos de que dan cuenta los documentos.

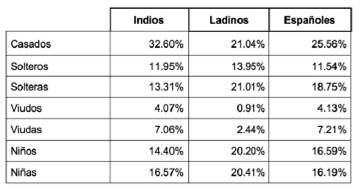

En relación con las ciudades y villas (Cuadro 2), se trataba, en general, de un bajo porcentaje de matrimonios españoles. En contraste, figuraba una alta cantidad de matrimonios indígenas, justificada muy posiblemente por el par ticular control que ejercían las autoridades hacia el grupo. En otro sentido, se presentaba una menor cantidad de matrimonios para el caso ladino, situación extensiva a los viudos, así como una mayor presencia de solteros y un mayor número de nacimientos en este grupo. En resumen: en el último cuarto del siglo XVIII, los ladinos o mulatos se perfilaban como la población de mayor número y dinamismo en ciudades y villas, confirmando el fenómeno aceptado para esta parte del siglo. Eso dotaba al grupo de una autonomía que ha sido observada en los ámbitos políticos y económicos pero que también se expre saría en las relaciones afectivas y especialmente, en su mencionada negligen cia al matrimonio.

Cuadro 2 Pobladores indios, ladinos y españoles en pueblos de indios. Estados y edades. Vicarías y curatos de la provincia de San Salvador, 1785

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Fondo diocesano, Secretaría. Vicarías territoriales de la actual región salvadoreña.

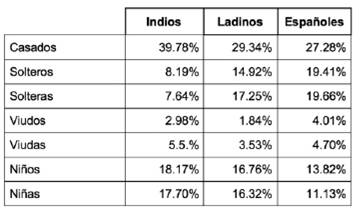

Aunque no hay, para el caso de villas y ciudades, datos posteriores pro venientes de fuentes parroquiales que permitan comparar la evolución de la tendencia, sí los hay para el caso de indios, ladinos y españoles habitando pueblos (Cuadro 3). Aquí, el mayor número de casados provenía del grupo indio, siendo notable la diferencia respecto de los ladinos y aún más en re lación con los españoles. En los indios, los viudos eran también mayoría, aunque eran más los del grupo español. Respecto de los niños, el grupo con menor número de ellos era el español, pero en cantidad proporcional a su evolución natural.

Cuadro 3 Pobladores indios, ladinos y españoles en pueblos de indios. Estados y edades. Vicarías y curatos de la provincia de San Salvador, 1785

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Fondo diocesano, Secretaría. Vicarías territoriales de la actual región salvadoreña.

Si se compara con 1797 (Cuadro 4), la tendencia general en los pueblos no cambió. Los indios tenían el primer lugar en matrimonios, mientras que los ladinos reunían a la mayor cantidad de solteros. En otras palabras, a pesar de la lucha de las autoridades a favor del matrimonio, las condiciones estaban creadas para que el grupo ladino ejercitara formas de unión informal. La alta incidencia de viudos españoles también era una constante, aunque el incre mento de nacimientos, a diferencia de 1785, mostraban una recuperación en el grupo. Esto no sucedía con el grupo indio, que en ese sentido parecía seguir decreciendo.

Cuadro 4 Pobladores indios, ladinos y españoles en pueblos de indios. Estados y edades. Vicarías y curatos de la provincia de San Salvador, 1797

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Fondo diocesano, Secretaría. Vicarías territoriales de la actual región salvadoreña

Finalmente, tomando una muestra de 18 asentamientos (haciendas y va lles) de 1785, es posible hacerse una idea del estado de los habitantes de estos espacios. Casados eran el 36,72% de los habitantes, mientras que sol teros eran 13,18% y solteras 11,98% (para un total de 25,16). Viudos eran 2,57% y viudas 5.56% (total de 8,13). Niños eran el 16,26% y niñas el 13,58% (total 29,84).

Para 1797, una muestra de 67 haciendas, valles y otras formas de asen tamiento en la región oriental, añilera por naturaleza, mostraba algunas ten dencias interesantes. Se trataba de un 30,24% de los habitantes casados (habían disminuido en relación con 1785), mientras que solteros eran 15,12% y solteras 14,71% (para un total de 29,83%); es decir, los solteros habían cre cido. Viudos eran 1,93% y viudas 4,74% (total 6,67%). Niños eran el 18,12% y niñas el 15,10% (total 33,22%), es decir, también habían crecido en relación con 1785. Es obvio interpretar que, a falta de casados, los solteros se incre mentaran, lo que llama la atención es que a pesar de ello, la cantidad de niños se elevara. Este habría sido el resultado de las uniones informales. Si a esta circunstancia se suma la tendencia a las uniones tempranas (que se expondrá más adelante), el alto índice de infantes y solteros tendría una incidencia ex ponencial, acelerando la reproducción de los pobladores, que vale decir, eran predominantemente ladinos o mulatos.

Barón Castro opinaría que la elevada proporción de nupcialidad en los grupos era síntoma de que las condiciones sociales habían mejorado y que el número de niños (y niñas) representaría “la fuerza vital que iba adquirien do la sociedad salvadoreña” ((1942) 2002, p. 237). Sin embargo, un estudio más detallado y completado con información proveniente de otras formas de radicación (como las haciendas que, por cierto, Castro no consideró), expone una complejidad mayor a la aparente en el comportamiento de los grupos, así como de sus prácticas biológicas, resultado de la movilidad y que explican el conocido informe de la provincia de San Salvador hecho por el intendente Gutiérrez y Ulloa en 1807.

Cuadro 5 Población por formas de asentamiento, género y edad. Provincia de San Salvador, 1807

Fuente: “Estado general de la provincia de San Salvador: Reyno de Guatemala (año 1807) por Don Antonio Gutiérrez y Ulloa, corregidor intendente de la provincia”. Direc ción General de Publicaciones, Ministerio de Educación, San Salvador, 1962, p. 146.

Vigilancia y consentimiento. La “familia” de la movilidad

Los mecanismos de presión para el ejercicio del matrimonio, así como para corregir otras formas de unión y las familias derivadas, vivieron en per manente batalla con la irremediable naturaleza humana27, con el apremio de los pobladores del Pacífico centroamericano por satisfacer necesidades o placeres reprimidos, en medio de las exigencias económicas. A pesar de su carácter “ilegal”, las relaciones informales marcaron la pauta de la sociedad de San Salvador y Sonsonte. Aquí, como en otras regiones americanas, la se xualidad y la pasión, como los juegos de azar, unían aquello que los códigos sociales y la legislación separaban (Rodrígez, 2003, p. 254).

Sin embargo, estas relaciones no fueron a la deriva, se desarrollaron sobre la base de varias premisas. La primera, que lo espiritual era asistido por la mistificación derivada de la ignorancia a lo desconocido, el temor a Dios y a lo sobrenatural, que tenían un importante potencial como mecanismos de con trol social (Burke, 1991, pp. 80-120), y que podían desarrollarse tanto explícita como implícitamente28. La segunda, que mientras la legislación y el derecho tenían poco peso en la organización y el comportamiento familiares, la familia americana se rigió históricamente por la costumbre y los valores tradicionales (los códigos de familia son más bien un fenómeno reciente), muy bien arrai gados, para el caso indígena y complementados por los valores implantados y perfeccionados con el tiempo en las relaciones y formas de convivencia. La tercera, que a la par del modelo católico y legal existía uno de carácter social de reglas no escritas sobre el comportamiento de las personas, en el que operaba la costumbre como una expresión normativa; consideraba / considerando convenciones como el patriarcado, el modelo ideal de organi zación social en América Latina colonial29. De modo que, hubo cambios, pero también permanencias. Gonzalbo sostiene que, en realidad, hubo flexibilidad en el sistema, “en el que las distintas concepciones y costumbres eran com patibles y complementarias” (2005, pp. 614-615), de modo que las formas de convivencia incluso fomentaron actitudes religiosas y prejuicios morales, prestigiando formas de comportamiento socialmente aceptables. Aunque no eran equivalentes, hombres y mujeres tenían algo que ganar o perder con las uniones informales. Para los hombres, los concubinatos mezclaban las ventajas emocionales, familiares y materiales sin el compromiso permanen te30. Para las mujeres, la mayor apuesta eran los beneficios de una relación estable, pero sobre todo, los derivados de garantizar un ascenso en la escala social. De alguna manera, ambos géneros establecían los términos en que se efectuaba el intercambio de beneficios. Las estrategias comprendieron desde la entrega del virgo femenino a cambio de la liberación de la esclavitud, has ta el sostener relaciones sexuales (una práctica común) previa promesa de matrimonio. Eso, sin contar con que las relaciones ilícitas podían ser también resultado de abusos31.

La imposibilidad de una relación permitida, pero sobre todo, la permisividad de la que se sentía beneficiado el hombre por la sociedad patriarcal y la movi lidad, justificaron procederes como la fuga o el rapto32. En 1785, por ejemplo, Jacinto Menéndez fue denunciado por “haberse llevado a Rosalía García”; el pa dre de la secuestrada acusaba a Menéndez, además, de haberla “desflorado”33. Aunque lo recurrente era que padres y maridos ofendidos en su honor buscaran agravar las acusaciones, como el ladronismo, la vagancia o el compromiso ma trimonial de los acusados, ese no era el caso de Menéndez (cohetero por oficio). Al menos no en parte, pues sí era casado.

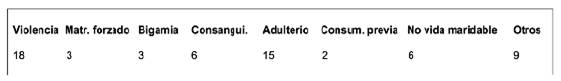

La movilidad era favorable a los amancebamientos que significaban, en la mayoría de los casos, el inicio de una nueva o paralela relación. Tal fue el caso, en 1787, de Ramón Figueroa, que se fugó junto con “su manceba María Josefa Santos”, vecina del pueblo de Atiquizaya, con quien vivía en “ilícita amistad” y de jando a mujer e hijos que debieron ir a buscar la protección de los padres de esta en Mataquescuinte34. Pero aquí nuevamente operaban los preceptos implícitos de la sociedad de la movilidad y que se aplicaban a las conductas mal vistas. Las demandas de nulidad matrimonial así lo evidencian (Cuadro 6)35.

Cuadro 6 Motivos de la solicitud de nulidad matrimonial. Guatemala, San Salvador y Sonsonate, 1738-1780

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala.

Casos escandalosos eran reprochables, como el de Gabriel Fuentes, en Sensuntepeque, que se había casado con Juana Parra “aun interviniendo en este matrimonio un impedimento dirimente de pública honestidad por espon sales que el referido Fuentes había antes celebrado con Josefa Parra, her mana legítima de la nominada Juana” a quien no había sido posible apartar “por permanecer la cuñada en la propia casa de la dispensa y en este estado siguió el referido Fuentes no solo en la compañía de su cuñada, sino también en público concubinato, quedando la Josefa Parra fecundada de él con es cándalo y publicidad del lugar”36.

Los pleitos de nulidad matrimonial derivaban en acusaciones mutuas en tre los esponsales que exponían la visión moral de la época. En 1794, un marido acusado de concubinato arremetía de esta manera contra su esposa:

Ya no me espanto -decía- de mi mujer el que se me haya insolentado tanto sino de la madre, pues esta, como maestra de la malicia puso cátedra con su hija para enseñarla a no hacer vida con su marido sugiriéndola a una contínua sisma, teniéndola siempre consigo, incitándola a tener diferentes concubinatos o adul terios con varios sujetos.37

Como se puede apreciar, las mujeres eran las más expuestas a pagar las consecuencias de la movilidad y sus aristas comprendían desde los referidos maltratos hasta el rechazo, pues las madres solteras, poco atractivas excep to para otra relación informal, generalmente permanecían célibes el resto de sus vidas38. Mientras, se reservaba a las mujeres solas y menos privilegia das, empleos tan duros como el de ejercer como nodrizas o chichiguas39, una alternativa, sin embargo, para mejorar la calidad de vida de la mujer y su grupo familiar, debido a que los afectos creados desde el amamantamiento del bebé, hacían de la nodriza la mejor candidata para acompañar al niño en su crecimiento.

La ausencia de un núcleo familiar formal pesaba sobre los niños que se quedaban expuestos al abandono. Esta circunstancia, unida a la ausencia de casas de expósitos en las provincias de la Audiencia de Guatemala, más que el temor por el desprestigio social, derivó en fenómenos como el depósito de niños en manos de familias pudientes bajo el concepto de criados y criadas40, o su simple traspaso a personas o familias con mejores condiciones para criarlos y educarlos (aunque estaba establecido que así fuera por orden del cabildo, para proteger a los huérfanos).

Se ha sostenido que el siglo XVIII fue el siglo de la ilegitimidad (Twinam, 2009). La ilegitimidad en América colonial fue también reflejo de los compar tamientos sociales de los distintos grupos. Aunque no es posible establecer con claridad los índices en los distintos grupos étnicos de San Salvador y Sonsonate, un repaso a las actas de bautizos de parroquias en distintas re giones permite dar con el escurridizo dato de los nacimientos ilegítimos de rivados de la movilidad. Se trata de la cantidad de madres que registraban a sus hijos sin la compañía de los padres. Al occidente de la provincia de San Salvador, en Ahuachapán, por ejemplo, en 1784, de 119 bautizados, fueron registrados 21 solo por la madre (17,64% de los bautizados). Ese mismo año, se registraron en la parroquia de Santa Catarina de Apopa (cercana a la ciu dad de San Salvador) 76 bautizos, de ellos 18 solo por la madre (23,68%). En 1748 en Sonsonate, en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles (radicada en la villa), de 119 registrados, solo 29 fueron hechos por la madre (24,36%). La situación no había cambiado demasiado casi cuatro décadas más tarde, en 1786, pues, aunque solo se trataba de los primeros seis meses y faltaban dos páginas del libro, de 82 registrados, solo 11 figuraban con el nombre de la madre (13,41%)41.

El sistema de trabajo marcando ciclos de vida, separaciones y uniones

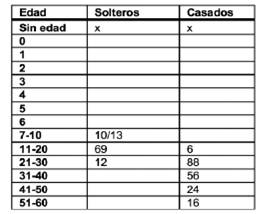

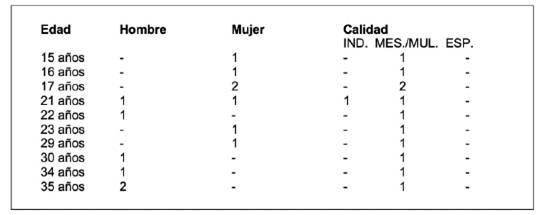

Fue la presión del sistema de trabajo la que condujo a dos actitudes usuales en la movilidad. La primera, que los solteros (sobre todo hombres) que constituían la mayoría productiva, evitaran casarse por causa de sus em pleos distantes; la segunda, que los jóvenes optaran por huir de sus lugares en lugar de casarse, formar un hogar y asumir obligaciones tributarias (el caso in dígena es el mejor ejemplo). Esto incrementó tanto la cantidad de trashumantes ladinos, como la de huidos o naboría que se “perdían” en la masa amestizada del interior. De esta manera, mientras que la edad al casarse probablemente no fue muy influenciada por los sistemas de trabajo, en sentido inverso, estos tenían efectos directos sobre la consumación de los matrimonios, su duración y el nacimiento de los hijos, reclamando uniones en edades tempranas (Cuadro 7).

Cuadro 7 Edades promedio de solteros y casados indios. Pueblo de Soyapango Vicaría de San Salvador, 1783

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Fondo diocesano, Secretaría. Vicarías territoriales de la actual región salvadoreña.

Cuadro 8 Edades promedio de solteros y casados indios. Pueblo de Panchimalco. Vicaría de San Salvador, 1783

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Fondo diocesano, Secretaría. Vicarías territoriales de la actual región salvadoreña.

Ambos pueblos Soyapango y Panchimalco (cercanos a la ciudad de San Salvador), mostraban una mayoritaria tendencia a consumar el matrimonio entre los 21 y 30 años, pero esa cifra era seguida por el rango entre 31 y 40 y en tercer lugar por el de 11 y 20, al menos en el caso de Panchimalco. La cifra era seguida de cerca por edades superiores a los 40 años. Sin duda, el siguiente grupo de matrimonios jóvenes era el de mestizos o mulatos, como se muestra en el caso de Nejapa.

Cuadro 9 Edad de los contrayentes. Nejapa, San Salvador, 1784

Fuente: Elaboración propia con información de The Genealogical Society of Utah (El Salvador registros parroquiales y diocesanos, 1655-1977).

De manera que el ciclo de la vida de hombres y mujeres era decisivo para las relaciones sexuales. La naturaleza de ambos cambiaba con el tiem po a medida que maduraban. Normalmente, el compromiso matrimonial y/o procrear o cuidar a los hijos, solía pasar en los años medios o tardíos de los hombres iberoamericanos; las mujeres, por su parte, se consideraban aptas para el matrimonio a partir de los 12 años (Potthast, 2010, p. 78). Aunque para el siglo XVIII esta situación no era tan extrema en los matrimonios registrados en San Salvador y Sonsonate (en el caso de Ahuachapán, San Salvador, solo 6 casos de un total de 24 matrimonios, fueron de menores de 16 años, en 1750)42, no dejaba de ser importante la cantidad de matrimonios jóvenes.

Respecto de individuos maduros, si bien en ciudades o villas, el grupo de hombres mayores, con mejores recursos, establecidos y de edad intermedia podía estar más dispuesto a conformarse con relaciones sexuales consecuti vas (Twinam, 2009), en el interior, los solteros maduros eran casi inexistentes y las condiciones referidas movían a los viudos a casarse convenientemente otra vez, con mujeres jóvenes o viudas adineradas. Esto hizo a los viudos más casaderos que las viudas, que superaban, en muchos de los casos de San Salvador y Sonsonate, a sus símiles masculinos en el doble. Esta situación no solo exponía la gran vulnerabilidad de la población a la muerte por enferme dad, sino además la mayor propensión de los hombres al fallecimiento, otra posible consecuencia de la movilidad, derivada de los riesgos de su ausencia (tanto por razones productivas como por su obligación hacia las milicias o como necesidad para huir del cobro de deudas).

En el caso de las mujeres, en una sociedad moldeada por los sitemas de trabajo, el prejuicio a quedar soltera en la madurez era una realidad y una amenaza. En la realidad americana, de que, a juzgar por los documentos, no eran ajenas San Salvador y Sonsonate, segundas o terceras nupcias (de acuerdo con Rodríguez, 2002, pp. 37-38), solían ser una solución para las mujeres acomodadas, pero para las de escasos bienes, viudez y pobreza re sultaban en una lamentable combinación. Eso aunque algunas viudas, acep tando, como en el caso de las madres solteras, su estado de responsables de los grupos familiares, asumían tareas usualmente ejecutadas por hombres, incursionando incluso en ámbitos como la artesanía y el comercio43.

Como fuera, el matrimonio, la consumación obligada de una relación, co braba mayor significado para las viudas. En 1780, en Gotera, Manuel de Jesús Alvarenga había tenido hacía tres o cuatro años, ilícita amistad con Efigenia de Paz, viuda y vecina del valle de San Marcos, del mismo curato, sin intervenir ningún pacto de futuro matrimonio, hasta que un día fueron sorprendidos por el padre de Efigenia, que los obligó a casarse. El día del matrimonio, Alvaren ga no pudo ocultar su sorpresa: la ceremonia estaba perfectamente monta da, testigos incluídos44.

La migración estacional, característica del sistema de trabajo del Pacífico de Centroamérica, incidía en las relaciones, pues la ausencia del hombre tenía un efecto directo sobre la fecundidad. Esto habría hecho que se contrajeran nuevas uniones en matrimonio en poco tiempo, que aunque contaran con la aceptación de los círculos sociales donde ocurrían, se verían afectadas por el apremiante traslado del cónyugue varón. El sistema de trabajo habría hecho perder, en consecuencia, valiosos años reproductivos, sobre todo si se parte que las ausencias periódicas se daban antes de los 30 años, cuando la fe cundidad era más alta.

Consumar legalmente uniones en las edades reproductivas, resultaba apremiante para los pobladores del Pacífico centroamericano, y merecía sal var diversos impedimentos. El mayor obstáculo lo constituía el parentesco, motivo por el cual la iglesia velaba porque la futura pareja matrimonial, o terce ros, informaran sobre los grados de consanguinidad de los contrayentes. Es interesante cómo resolvía estas situaciones la sociedad centroamericana de la movilidad. En 1782, en Chalatenango, Antonio Galdámez, español, preten día nupcias con María Paula Murcia, también española, de 40 años de edad, con quien tenía un grado de consanguinidad, circunstancia que pretendía se excusara afirmando que en el pueblo:

ya no tienen con quien casarse a menos de que no sea con dispensa; que esta causa es que por el mismo parentesco están arruinando la sangre así hombres como (las) mujeres casándose con indios, mulatos y negros bajando a ser menos su calidad en vez de ir a mas y malamente que son pobres los pretendientes45.

Por lo que era mejor casarse en la circunstancia descrita “a no casarse nunca o a cometer cualquiera fragilidad”, al margen de lo que mandaban las leyes humanas y divinas. En otro caso, en 1761, Juan Alberto Ébora, español y vecino de San Salvador, defendía de esta manera su matrimonio con Rosa María de Herrera (también española):

la primera que la citada Rosa María es persona que me agrada. La segunda ser de sangre igual con la mía. La tercera ser huérfana de madre y con diez y ocho años de edad y con un padre pobre de más de cincuenta años de edad según he averiguado. La cuarta que casándome con ella, se excusa de los peligros a que esta expuesta una mujer huérfana y pobre. Y la última que con las medianas facultades que tengo, podré subenir a las cargas del matrimonio que pretendo y que soy mozo que se trabajar en la inteligencia de hacienda46.

También se presentaron casos menos usuales pero ilustrativos de los ma tices a que conducía la movilidad. Aunque la endogamia era un estado busca do, la situación de pobreza de mujeres contrayentes justificaba la consuma ción del matrimonio, aunque se tratara de uniones “antinatura” entre distintos grupos étnicos. En 1775, por ejemplo, Francisco Dinarte, oriundo de San Mi guel, pretendía casar con María Antonia Araujo, española de Cojutepeque y vecina de dicho valle, a quien dice “tenerla embarazada” y “ser pobre”47. La mujer era española y el hombre, mulato libre.

En la América Latina del siglo XVIII, la incidencia de la mortalidad está co nectada directamente con el trabajo obligado de minas y obrajes de textiles. En Centroamérica del Pacífico, los excesos peores coincidieron con los pe ríodos en que había mayor demanda de mano de obra, afectando la agricul tura local (Newson, 1990). Esta circunstancia podía trascender a la nutrición, pues la producción de subsistencia se veía afectada al tener que abandonar el recurso del sostenimiento familiar (la milpa) ante la presión de los tributos, el servicio personal o el trabajo obligado en las haciendas. Hay quienes sin embargo, señalan que los niveles de nutrición no declinaron y permanecie ron suficientes, gracias en parte a la disponibilidad de carne (Cook & Borah, 1971-1979 y Super, 1988), un fenómeno identificado para San Salvador y Son sonate, donde la cantidad de reses se había incrementado por causa de las necesarias pieles para fabricar los zurrones en que transportaba el añil. La malnutrición se habría reflejado, en todo caso, en el aumento de la suscepti bilidad de los pobladores a las enfermedades que redujeron la esperanza de vida (Newson, 1990), una situación que se encuentra consignada en Centro américa en distintos momentos del siglo XVIII.

Conclusiones

La incidencia de la economía en el comportamiento biológico y social de los individuos ha sido estudiada y comprobada en regiones americanas mineras o de producción agrícola intensiva, así como se ha demostrado que la demografía está irremediablemente atada a los recursos que se puedan obtener de una región (Newson, 1990). Sin embargo, poco se ha estudiado el fenómeno en Centroamérica, sobre todo en regiones donde la intensidad pro ductiva sugiere hallazgos que expliquen el comportamiento de su sociedad.

El estudio aquí presentado revela parcialmente cómo la movilidad social y geográfica de la economía añilera en el siglo XVIII moldeó las relaciones y uniones entre los individuos de esa zona. Entre otras cosas, permite apreciar como, por ejemplo, la recuperación demográfica del siglo XVIII, fue más bien un rebote del impacto de la economía en la sociedad, al provocar la movilidad una población mayoritariamente joven, de mujeres diligentes y mayores naci mientos, a pesar del acoso de las plagas, la escasez y los desastres naturales.

La familia colonial (aunque no necesariamente la deseada por la Corona) fue desde su origen un concepto dinámico y maleable. Esa condición se hizo aún más notoria en regiones como San Salvador y Sonsonate, donde las ne cesidades obligaron a superar las pautas que restringían su actividad, incluido el matrimonio. La moralidad institucional y el derecho tuvieron poca incidencia en la organización y el comportamiento familiares, pues eran adversas a los intereses de la economía. Hubo que esperar muchos años para que aque lla familia centroamericana existiera en términos legales, pero esa familia del siglo XVIII, la familia de la movilidad, constituye sin duda (y de ahí la necesi dad de continuar su estudio), el antecedente de la famila contemporánea, tan afectada como hace siglos, por fenómenos como la movilidad y la migración.

Fuentes primarias

Archivo General de Centroamérica A A1 (3). Leg. 431. Expediente 4497. In testado de don Antonio de Quijada y Arévalo, fallecido en la villa de Son sonate. Año 1745.

Archivo General de Centroamérica (1). A1.15 (3). leg. 167, exp. 01205. Crimina les. San Salvador, 1792. Contra don Bernardo Moliné por varios excesos.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Fondo documental. Secre taría. Vicaría de San Salvador 1731-1783.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Visita 6. Segunda parte de la visita de Gómez Parada 1733-1734.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Visita 15. Visita de Francis co José de Figueredo 1753-1754. Fol. 141 v. y 142 r.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Fondo Diocesano, Secreta ría. Nulidades Matrimoniales, Caja 2, 1759. Demanda de divorcio del que pretende doña Luisa Merino del matrimonio de don Francisco de Salazar.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Dispensas matrimoniales de los años de 1761 y 1762. Quaderno 22.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Dispensas matrimoniales de los años de 1775. Quaderno 33.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Nulidades matrimoniales. 1780. Nulidad que sigue de su matrimonio Manuel Alvarenga, con su mujer María Antonia Paz.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Dispensas matrimoniales de los meses Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1782. Quaderno 45.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Nulidades matrimoniales. 1794. Damiana Alvaro, pretende divorcio de su marido Ramón Carrera.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Fondo Diocesano, Secreta ría. Nulidades Matrimoniales, Caja 1, 1795. “Sobre nulidad del matrimonio de don Gabriel Fuentes y Josefa Parra”.

Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Nulidades matrimoniales. 1795. Sobre nulidad del matrimonio de don Gabriel Fuentes y Josefa Parra.

Archivo Municipal de Sonsonate. Caja 11. Exp. 1.

Archivo Municipal de Sonsonate. Caja 8.3 7. Exp. 7.

Archivo Municipal de Sonsonate. Caja 8.2 28 Exp. 28.

Archivo Municipal de Sonsonate. Caja 8.2 28 Exp. 28. Criminales contra Juan Inocente Mata mulato de Apaneca por diez heridas que dio a Brígida Peña mujer de Agustín Segura, 1788.

Archivo Municipal de Sonsonate. Caja 8.4 (1) Exp. 2. Causa criminal seguida de oficio contra Josef Marzelo (Isidro, error en el nombre) Menéndez del vecindario de Santana: por ladrón. 1791.

Archivo Municipal de Sonsonate. Caja 8.1. Exp. 12. Criminales, 1785. Contra Jacinto Menéndez vecino de Nahuizalco por haberse llevado a Rosalía García y demas exesos que se le imputan por Carlos García padre de la susodicha.

Archivo Municipal de Sonsonate. Caja 8.2. 11. Exp. 11. Criminales. 1787. Cri minales contra Ramón Figueroa, mulato de Atiquizaya.

Archivo Municipal de Sonsonate. Caja 7. Expediente 6-1. Año 1762. Causa mortual de Ignacio Carreras.

The Genealogical Society of Utah (El Salvador registros parroquiales y dio cesanos, 1655-1977). Parroquias de Ahuachapán, Apopa y Sonsonate.