-

O Handebol, prática esportiva competitiva de ''organização complexa, não linear, dinâmica e auto-organizada'' (Oliver, 2018, p. 229), ocorre em um ambiente com elevado nível de incerteza, exigindo tomadas de decisão de alta complexidade, em função das características individuais dos jogadores, as condições da tarefa a ser resolvida e as características dos adversários (Araújo, Teques, Hernández-Mendo, Reigal, & Anguera, 2016; Travassos, Davids, Araújo, & Esteves, 2013). Um processo de treino efetivo para tais ações exige tarefas de treino capazes de replicar as dinâmicas e os esforços específicos com maior incidência durante o jogo (Clemente, Martins, & Mendes, 2014; Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri, & Coutts, 2011), aliadas com adequadas estruturação e hierarquização de objetivos, distribuição dos conteúdos e a progressão das tarefas (Cañadas, Rodríguez, Feu, Parejo, & García, 2013; Feu, 2006; Ibáñez, 2008; Tarodo, Belmonte, Toro, & Ruano, 2011).

Os treinadores desempenham um papel fundamental para a efetividade no processo de treino (Ibáñez, Mendoza, & Calvarro, 1999), tanto que estudos com treinadores esportivos tornaram-se uma das tendências emergentes na área das Ciências do Esporte (Borms, 2008), sendo observado um crescimento nas publicações em distintos países (Cushion et al., 2010; Galatti et al., 2016; Ibáñez, Pérez-Goye, García-Rubio, & Courel-Ibáñez, 2019). Além disso, o International Council for Coaches' Excellence (ICCE), organização internacional voltada ao desenvolvimento de treinadores, tem implementado ações no estabelecimento de fortes parcerias entre instituições de ensino, federações esportivas e organizações nacionais de esporte no sentido de somar esforços comuns para melhorar a formação e o desenvolvimento profissional dos treinadores em distintos níveis competitivos no mundo (ICCE, 2013).

Apesar de não existir um modelo comum de formação de treinadores no mundo, a habilitação da profissão de treinador esportivo pode ser alcançada por duas vias: a primeira baseada em cursos de educação superior nas áreas de Educação Física e/ou Ciências do Esporte e a segunda em cursos promovidos pelas federações de distintas modalidades esportivas para diferentes níveis competitivos de atuação do treinador (Falcão, Bennie, & Bloom, 2015; Feu, 2018). Por outro lado, há uma proeminente linha investigativa indicando um consenso para o desenvolvimento profissional dos treinadores por meio de distintas formas de educação formal, não formal e informal (Jiménez, Lorenzo, & Gómez, 2009; Lyle & Cushion, 2010; Nelson, Cushion, & Potrac, 2006; Trudel & Gilbert, 2006; Werthner & Trudel, 2006; Wright, Trudel, & Culver, 2007), evidenciando a valorização de fontes de conhecimentos procedentes das experiências da prática profissional, das experiências nas comunidades de prática e carreira esportiva, como também o acesso à literatura específica e cursos de formação especializada (Cunha, Estriga, & Batista, 2014; González-Rivera, Campos-Izquierdo, Villalba, & Hall, 2017; Jiménez, Lorenzo, & Gómez, 2009).

No Brasil, as investigações são escassas e incipientes e não apresentam uma agenda clara de pesquisa, por exemplo uma revisão sistemática realizada nos periódicos abrangendo o período de 2000 a 2015 constatou uma média de cinco artigos publicados por ano, nos quais a maior parte estava focada em aspectos relacionados a ideias dos treinadores sobre distintos assuntos e em seus comportamentos (Galatti et al., 2016). Nos estudos encontrados sobre os aspectos formativos e desenvolvimento profissional dos treinadores, os resultados enfatizam uma ampla valorização das fontes de conhecimentos procedentes dos cursos de graduação em Educação Física, com ênfase aos saberes técnicos e aos saberes advindos da Ciências do Esporte (Ramos, Graça, Nascimento, & Silva, 2011; Rodrigues, Teixeira Costa, Santos Junior, & Milistetd, 2017). Além disso, os estudos exclusivos com treinadores de Handebol compunham-se nas ideias dos treinadores sobre o processo de ensino-aprendizagem da modalidade em distintas categorias de formação ou na compreensão do desenvolvimento tático-técnico do jogo (Menezes, 2018; Menezes, Marques, & Nunomura, 2017; Menezes, Ramos, Marques, & Nunomura, 2018; Menezes, & Reis, 2014).

As seleções brasileiras de handebol têm alcançado elevados níveis competitivos a última década, como por exemplo, o título de campeão mundial da seleção feminino adulta na Sérvia em 2013 e o recente nono lugar no Campeonato Mundial masculino de 2019. Concomitante a evolução dos resultados, observou-se investimentos em centros de treinamentos, migração de atletas para as principais liga de Handebol da Europa (Asobal, Bundesliga, entre outras), além dos investimentos financeiros na preparação das seleções para os Jogos Olímpicos Rio 2016. No entanto, um fator relevante dos resultados alcançados reflete sobre a contratação de treinadores estrangeiros para dirigir as seleções adultas, como também estruturar o processo de treino das seleções nos escalões formativos (cadete, juvenil e júnior).

No caso das seleções masculinas, este processo materializou-se de forma concreta, pois o treinador estrangeiro criou acampamentos para o desenvolvimento técnico-tático de jogadores e treinadores, nos quais foi implementada uma concepção e filosofia de treino para o desenvolvimento da modalidade e para atender as demandas do modelo de jogo da seleção adulta (Amorim, 2017). Apesar de inúmeros acampamentos realizados no ciclo de preparação olímpica das seleções brasileiras (2013-2016), não foram encontrados estudos sobre o processo de formação e desenvolvimento destes treinadores, demonstrando um parco interesse da comunidade científica. No entanto, em outros países há uma preocupação constante sobre o processo de formação e desenvolvimento dos treinadores esportivos (Feu, 2018), por exemplo, sobre as fontes de conhecimentos mais significativas para os treinadores no exercício profissional e na estruturação do processo de treino do modelo de jogo das seleções masculinas (Cunha et al., 2014; Feu, Ibáñez, Calvo, Saiz, & Cañadas, 2012; González-Rivera et al., 2017).

Diante do exposto, o estudo procurou identificar as fontes de conhecimentos (FCs) mais valorizadas pelos treinadores e treinadores assistentes no exercício profissional e na construção do processo de treino das seleções de handebol masculino nas categorias juvenil (U19), júnior (U21) e adulta.

Materials e método

Participantes

O estudo foi classificado como estudo de caso (Montero & León, 2007) com adesão voluntária de três treinadores e três treinadores assistentes das seleções brasileiras masculinas de Handebol das categorias juvenil (U19), júnior (U21) e adulta. Os participantes tinham em média 48.66 ± 7.50 (35 – 54) anos de idade, com graduação e pós-graduação em Educação Física, exceto o treinador da seleção adulta, com formação exclusiva de treinador de handebol certificado pelo Associación de Entrenadores de Balonmano (AEBM) da Espanha. Os participantes acumulavam mais de dez anos de experiência como treinadores em níveis competitivos nacionais e internacionais. Os treinadores tinham em média 22.66 (± 5.11) anos de experiência profissional no handebol de alto nível, enquanto os treinadores assistentes acumulavam uma média 17.66 (± 6.22) anos, sendo que a comissão técnica da seleção U21 acumulava o menor tempo de experiência profissional no handebol de alto nível. Além disso, vale destacar que o treinador da seleção U21 e o treinador assistente da seleção U19 foram atletas profissionais da modalidade com participação em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos (Barcelona – 1992, Atlanta-1996, Atenas-2004 e Pequim – 2008).

Instrumento para coleta de dados

Para a coleta dos dados utilizou-se o Questionário de Perfil de Formação do Treinador (QPFT), originalmente proposto por Feu et al. (2012) em idioma espanhol, traduzido e adaptado para o cenário brasileiro por Mendes et al. (2019), que estabelece as procedências das fontes de conhecimento dos treinadores em três dimensões: Formação Acadêmica (AC), Experiência de Atleta (EA) e a Experiência Profissional (EP). Cada dimensão possui cinco indicadores que contemplam os momentos de aprendizagens, experiências, conhecimentos, metodologias e exercícios vivenciados pelos treinadores (Tabela 1). O instrumento é composto de 15 questões com respostas em escala tipo Likert de 1 a 10 (1= Discordo Plenamente e 10= Concordo Plenamente). Além disso, adaptou-se a pergunta original do instrumento, a qual compreende: ''Para a minha atuação profissional na construção das tarefas do processo de treino das seleções, enquanto treinador eu prefiro?''.

Tabela 1 Dimensões e indicadores da versão brasileira da escala das fontes de conhecimentos dos treinadores

| Dimensões | Para a minha atuação profissional e na construção das tarefas do processo de treino das seleções, enquanto treinador eu prefiro?'' |

| Experiência Atleta | I) As experiências que adquiri ao longo da minha carreira como atleta. |

| - | II) Os conhecimentos adquiridos com os treinadores que me treinaram. |

| - | III) Métodos que eram utilizados pelos meus treinadores. |

| - | IV) O que aprendi com outros treinadores enquanto era atleta. |

| - | V) Os exercícios e tarefas que aprendi quando era atleta. |

| Experiência Profissional | I) A metodologia que criei a partir da minha própria experiência à frente do processo de treino. |

| - | II) A experiência adquirida com os exercícios criados por mim no processo de treino. |

| - | III) Pôr em prática as teorias elaboradas com base na minha experiência pessoal como treinador. |

| - | IV) Os conhecimentos adquiridos ao longo do meu trabalho e da minha experiência como treinador. |

| - | V) O que aprendi por iniciativa própria sem auxílio de cursos ou de outras pessoas. |

| Formação Acadêmica | I) Os critérios metodológicos aprendidos em cursos de formação de treinadores. |

| - | II) O que aprendi durante a minha formação acadêmica na área de Educação Física. |

| - | III) Os conhecimentos aprendidos nos cursos de formação que participei. |

| - | IV) Os exercícios e tarefas aprendidos durante os cursos de formação de treinadores. |

| - | V) O que aprendi durante a minha formação como treinador. |

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Procedimentos para coleta de dados

Para a aplicação da versão brasileira do QPFT, o estudo foi submetido e aprovado (Parecer n01835025) pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Os treinadores e treinadores assistentes foram convidados durante as etapas de treino de suas respectivas seleções nas temporadas esportiva de 2016 e 2017. Na sequência, os questionários foram enviados por meio de correio eletrônico com a opção de preenchimento do documento em formato Word do Office 2003 ou via formulário do Google Docs.

Análise de dados

A distribuição dos dados apresentou valores discrepantes, caracterizando uma amostra não normal dos resultados. Assim, optou-se por uma análise individualizada dos dados, considerando o nível de valorização indicado pelos treinadores e treinadores assistentes em cada item do instrumento, com posterior cálculo da mediana geral dos indicadores de acordo com os resultados dos treinadores e treinador assistentes de forma separada. Os valores de mediana maiores ou iguais a oito (8.0) foram adotados para considerar os itens mais valorizados pelos treinadores e treinadores assistentes em relação a procedência das fontes de conhecimento. Apesar do número reduzido de treinadores no estudo, procurou-se identificar diferenças na valorização das FCs entre os treinadores e os treinadores assistentes por meio da prova U de Mann Whitney e na comparação dos resultados entre as comissões técnicas (treinador e treinador assistente) de cada seleção, por meio do e o teste de Kruskal Wallis (Leotti, Coster, & Riboldi, 2012). Os dados foram analisados com o auxílio do software SPSS 23 (Statistics for Windows, Version 23.0) e as figuras construídas nas planilhas eletrônicas de cálculos no software Office 2016.

Resultados

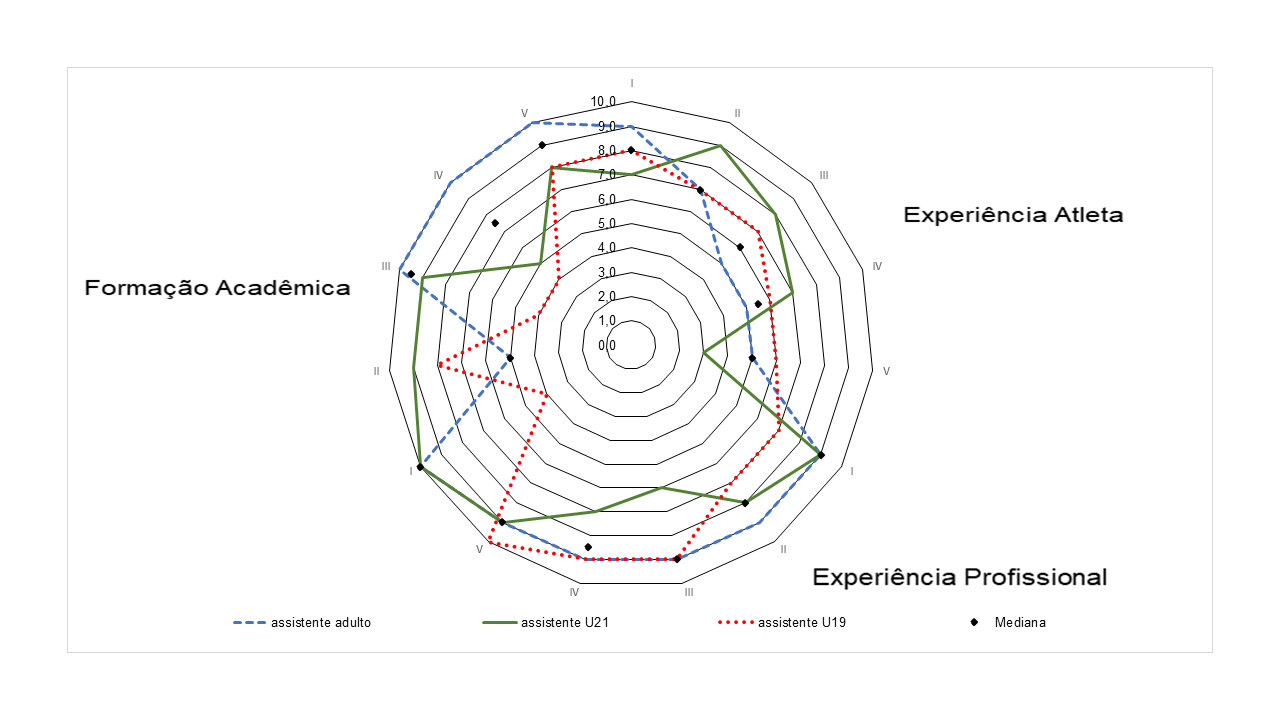

Os itens relacionados com as fontes de conhecimentos (FCs) procedentes da Experiência Profissional (EP) e da Formação Acadêmica (FA) foram mais valorizadas entre os treinadores das seleções (Figura 1).

Nota: I, II, III, IV e V são os itens das três dimensões do instrumento.

Fonte: Elaborado pelo autores, 2020.

Figura 1 Mediana e indicadores de valorização em relação a procedência das fontes de conhecimento dos treinadores das seleções U19, U21 e adulta.

Entretanto, o treinador da seleção adulta valoriza mais as FCs procedentes da EP, em especial aos itens relacionados com os aspectos metodológicos e conhecimentos teóricos adquiridos por inciativa própria e edificados das experiências profissionais, enquanto os treinadores das seleções U19 e U21, além das FCs procedentes da EP, também valorizavam as FCs procedentes da FA, como os itens relacionados aos conhecimentos e aos aspectos metodológicos adquiridos em cursos de formação inicial em Educação Física e de formação e capacitação de treinadores.

O mesmo fato ocorreu nos resultados dos treinadores assistentes (Figura 2), com maior valorização dos itens relacionados as fontes de conhecimentos (FCs) procedentes da Experiência Profissional (EP) e da Formação Acadêmica (FA). Em especial, aos itens relacionados aos aspectos metodológicos e conhecimentos teóricos adquiridos por inciativa própria a partir das experiências profissionais e aos itens relacionados aos conhecimentos e aspectos metodológicos adquiridos em cursos de formação e capacitação de treinadores.

Nota: I, II, III, IV e V são os itens das três dimensões do instrumento

Fonte: Elaborado pelo autores, 2020.

Figura 2. Mediana e indicadores de valorização da procedência das fontes de conhecimento dos treinadores assistentes das seleções U19, U21 e adulta

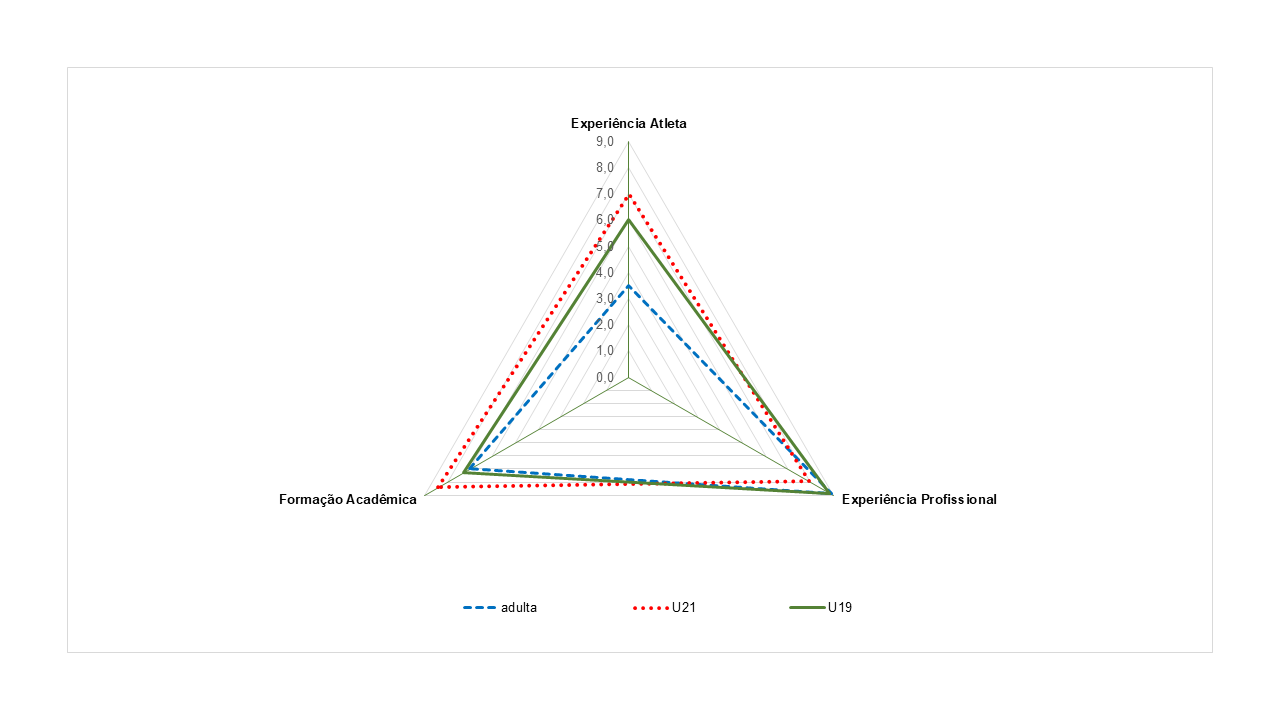

Por outro lado, quando analisados os resultados das comissões técnicas (treinador e treinador assistente) de cada seleção (Figura 3), observou-se que os itens relacionados as FCs procedentes da EP foram mais valorizados pelos integrantes das comissões técnicas das seleções U19 (Me = 9.0) e adulta (Me = 9.0), enquanto os membros da comissão técnica da seleção U21 (Me = 9.5) valorizavam mais os itens relacionados as FCs procedentes da FA .

No entanto, não foram encontradas diferenças significativas nos resultados do teste de Kruskal Wallis entre as FCs, independentemente serem procedentes da EP (X2 = 5.00; p > .05), FA (X2 = .32; p > .05) ou da EA (X2 = 3.58; p > .05) entre as comissões técnicas das seleções U19, U21 e adulta.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 3. Mediana da valorização das FCs das comissões técnica das seleções U19, U21 e adulta.

Dentre outros resultados relevantes identificados, vale ressaltar a baixa valorização dos itens relacionados as fontes de conhecimentos procedentes da Experiência de Atleta pelos treinadores e treinadores assistentes das seleções U19, U21 e adulta, como também a ausência de diferenças significativas nos resultados na prova U de Mann Whitney na valorização dos itens das FCs procedentes da EP( U = 4.50 ; p > .05) , FA (U = 3.5; p > .05) e EA (U = 2.50; p > .05), quando comparados os resultados entre os treinadores e os treinadores assistentes das seleções U19, U21 e adulta.

Discussão

A partir do objetivo de identificar as fontes de conhecimentos mais valorizadas pelos treinadores e treinadores assistentes no exercício profissional e na construção do processo de treino das seleções de handebol masculino nas categorias U19, U21 e adulta, os resultados encontrados ratificam as ideias de alguns autores (Cunha et al., 2014; Cushion, Armour, & Jones, 2003), que as pesquisas com treinadores adquirem características específicas do contexto regional, sem desprezar as vertentes individuais e sociais inerente ao processo de treino esportivo. No caso do Brasil, os aspectos relacionados as exigências legais de formação inicial em Educação Física para o exercício legal da profissão de treinador, têm despertado o interesse e a curiosidade da comunidade científica internacional sobre a realidade brasileira (Milistetd, Trudel, Mesquita, & Nascimento, 2014).

No caso das seleções brasileiras masculinas de handebol, constatou-se uma valorização similar entre as FCs procedentes da EP e FA e valorização superior destas em relação as FCs procedentes da EA. Apesar do estudo confirmar os resultados de investigações internacionais, evidenciando a valorização de fontes de conhecimentos procedentes das experiências da prática profissional (Cushion et al., 2003; Irwin, Hanton, & Kerwin, 2004; Stoszkowski & Collins, 2016; Wright et al., 2007), ainda permanece a alta valorização das FCs procedentes da ''formação acadêmica'' (aprendizagem formal) pelos treinadores e treinadores assistentes para a atuação profissional e na construção do processo de treino do modelo de jogo das seleções masculinas de Handebol.

As exigências legais de realização do curso de graduação em Educação Física, enquanto requisito obrigatório para a atuação profissional na maioria das modalidades esportivas no Brasil, exceto para treinadores de futebol profissional e de algumas artes marciais/lutas, têm suscitado uma expectativa de que uma formação em nível superior seja traduzida em melhor qualificação e maior reconhecimento social para a profissão de treinador (ICCE, 2013). No entanto, estudos tem apontado um baixo impacto dos cursos de graduação na formação de treinadores esportivos no Brasil (Ramos et al., 2011; Rodrigues et al., 2017), embora exista um robusto corpo de conhecimentos profissionais desenvolvidos nestes cursos, a formação universitária parece limitar-se a preparar treinadores para atuar somente no contexto de participação esportiva e proporciona poucas oportunidades diversificada de experienciais de aprendizagem (Milistetd et al., 2014).

Além disso, a comunidade científica internacional tem feito um apelo veemente para adesão a programas de desenvolvimento profissional de treinadores, em especial aqueles que integrem situações de aprendizagem mediadas, não-mediadas e internas (Werthner & Trudel, 2006), que estimulem uma prática reflexiva dos treinadores (Gilbert & Trudel, 2001; Leggett & James, 2016; Nash & Sproule, 2012), capacitando-os para realizar as distintas adaptações no complexo contexto de um processo de treinamento.

Por outro lado, as FCs procedentes da EA foram as menos valorizadas entre os treinadores e treinadores assistentes investigados, mesmo com as elevadas experiências atléticas competitivas internacionais vivenciadas pelo treinador da seleção U21 e o treinador assistente da seleção U19 em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Neste caso, os resultados podem indicar que estas experiências podem estar aliadas a outras situações distintas do processo de treino, como em tomadas de decisão nas relações interpessoais treinador/treinador assistente/atleta (Côté & Gilbert, 2009).

Apesar da experiência atlética não ser uma condição necessária para a formação de treinadores de elite, há o reconhecimento de que ela contém elementos importantes na aquisição de conhecimentos para o exercício profissional (Mesquita, Isidro, & Rosado, 2010; Mesquita, Jones, Fonseca, & Silva, 2012). Portanto, seria fundamental o incentivo a vivências de situações distintas de aprendizagem em contextos informais em programas de formação e desenvolvimentos dos treinadores brasileiros, como por exemplo, a valorização de experiência como atleta, a experiência prática profissional, a participação em cursos de treinadores, a supervisão de mentores e a interação com outros treinadores (Cushion et al., 2003; Irwin et al., 2004; Stoszkowski & Collins, 2016; Wright et al., 2007).

Embora não tenham sido observadas diferenças significativas na comparação das FCs de treinadores e treinadores assistentes, observou-se uma maior valorização das FCs procedentes da EP, ou seja, por meio de situações de aprendizagem informal. A permanência do treinador de nacionalidade espanhola, com formação distinta dos treinadores brasileiros, na direção da seleção adulta masculina por quase uma década e visando a participação nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Rio 2016, parece ter afetado os demais treinadores investigados. Neste caso, a qualificação e o reconhecimento internacional do treinador da seleção adulta podem ter facilitado o acesso dos demais integrantes das comissões técnicas das seleções às experiências de aprendizagem em contextos informais.

As experiências de aprendizagem em contexto informais, como por exemplo, oportunidades para a interação e observação de treinadores de elite da modalidade, são reconhecidas como fontes do conhecimento de elevada contribuição para o desenvolvimento de treinadores de elite mundial (Erickson, Bruner, MacDonald, & Côté, 2008; Irwin et al., 2004; Rynne, 2012). Assim, a dinamicidade e o elevado nível das exigências competitivas internacionais, aliadas a experiência acumulada na atuação profissional do handebol de elite, podem ser consideradas contínuas oportunidades de aprendizagem para os treinadores e treinadores assistentes das seleções brasileiras (Cushion et al., 2010; Hanratty & O'Connor, 2012; Occhino, Mallett, & Rynne, 2013; Rynne, Mallett, & Tinning, 2010).

Investigações similares com treinadores de distintas modalidades no Brasil também revelaram a maior valorização das FCs procedentes da EP, com ênfase nos meios da aprendizagem informal (Ramos et al., 2011; Rodrigues et al., 2017), o que parece consenso em investigações internacionais com treinadores de Handebol (Cunha et al., 2014; Feu et al., 2012) e outras modalidades (González-Rivera et al., 2017; Mesquita et al., 2010).

Os resultados encontrados compreendem importantes subsídios a serem compartilhados com a Confederação Brasileira de Handebol, no sentido de favorecer a implementação de estratégias de formação a longo prazo dos treinadores, em especial aquelas que permitam mudanças nas estruturas cognitivas dos treinadores e fomentem a reflexão sobre a sua prática profissional. Apesar das limitações do estudo, principalmente a utilização somente de dados dos treinadores das seleções masculinas e nas temporadas esportivas de 2016 e 2017, as evidências refletem a natureza complexa da atuação profissional dos treinadores de maior expressão da modalidade no país, podendo ser resultantes do desenvolvimento profissional de treinadores esportivos no Brasil.

Conclusões

A atuação profissional dos treinadores e treinadores assistentes das seleções brasileiras masculinas das categorias U19, U21 e adulta de Handebol e a construção do processo de treino do modelo de jogo das seleções masculinas de Handebol estruturam-se a partir das fontes de conhecimentos procedentes da ''experiência profissional''. Entretanto, ainda há elevada valorização das fontes de conhecimentos procedentes da ''formação acadêmica'', consideradas fontes de conhecimentos com menor influência no processo de formação e desenvolvimento dos treinadores de elite internacionais.

A alta valorização do contexto formal de aprendizagem pelos treinadores investigados, em especial pelos integrantes da comissão técnica da seleção U21, pode estar relacionada ao sancionamento da Lei N. 9696/98, que limita a atuação profissional de treinadores esportivos após a obtenção do grau acadêmico de Bacharel em Educação Física, como também as poucas oportunidades de situações de aprendizagem que superem as perspectivas tradicionais de ensino adotadas nos programas de desenvolvimento de treinadores.

Os resultados encontrados indicam a necessidade da expansão de investigações envolvendo treinadores de Handebol do Brasil em distintos níveis competitivos, como também em outras modalidades esportivas, em especial os estudos que possam servir de suporte para a atuação dos treinadores em sua realidade prática. Além disso, o processo de formação e desenvolvimento de treinadores a longo prazo deveria ser uma preocupação imediata e constante das entidades administrativa do esporte no país.