Introducción

Investigaciones sobre las etapas de la historia de la enseñanza del español como lengua extranjera en el mundo nos permiten concluir que las lenguas son reflejo de las comunidades lingüísticas que se valen de ellas y de las relaciones que establecen los componentes de tales comunidades. El fenómeno de la emigración es un claro exponente de lo generado por estas relaciones, lo cual da paso a múltiples estudios en el campo.

Según el Informe del Instituto Cervantes, El Español: una lengua viva (2021, p. 1):

En el 2021, casi 493 millones de personas tienen el español como lengua materna. A su vez, el grupo de usuarios potenciales de español en el mundo (…) supera los 591 millones. Las previsiones estiman que el peso de la comunidad hispanohablante en el 2050 será ligeramente superior al actual (…). Cerca de 24 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en 2021

Cada país tiene su historia de cómo se fueron desarrollando las escuelas o centros educativos para enseñar el idioma nativo a estudiantes extranjeros. Es fundamental una recolección de datos de fuentes confiables, así como de personas que vivieron la experiencia en el siglo pasado y en el actual. Todo ese material sirve para sentar las bases que requieren los estudiosos de este campo. En su mayoría, hay cantidad de estudios sobre la enseñanza del español como segunda lengua en España, México, Estados Unidos o Argentina, pero no existe información al respecto en países pequeños de Centroamérica, como es el caso de Costa Rica.

Por tal motivo, se hizo una minuciosa investigación para corroborar que no existe, a la fecha de la publicación de este artículo, un estudio que evidencie la secuencia completa de los hechos que permitieron el surgimiento de los primeros centros de enseñanza del Español como Segunda Lengua (EL2) en el país. Se han generado solo dos publicaciones específicas que se refieren a algunos datos de este estudio pormenorizado, una de ellas fue escrita por la lingüista Gilda Rosa Arguedas Cortés, en el 2008, en el Boletín de la Academia Costarricense de la Lengua, la cual tituló: “Importancia actual del castellano como segunda lengua”. La otra fue escrita por la filóloga Mariana Zumbado Fallas, en el año 2020, como parte de los capítulos del libro La profesión a través del espejo: reflexiones de profesionales en filología y lingüística en el ámbito costarricense, su publicación se titula: “La enseñanza del español como lengua extranjera”.

Por un lado, la publicación de la lingüista Gilda Rosa Arguedas Cortés deja muy clara la importancia del idioma español en varios ámbitos: en el comercial, para la importación y exportación de recursos de un país a otro; en el campo social, por el intercambio lingüístico que genera el asentamiento de inmigrantes en un territorio; con el turismo, surgen nuevos centros de enseñanza para el aprendizaje del español como segunda lengua; en el ámbito político, una elección presidencial dependía del número de personas que hablaban o no este idioma en un contexto de habla no española, entre otros casos. Sobre esto se detalla lo que implica aprender un idioma:

Con el éxito económico y comercial de China y otros países del Este, gran cantidad de personas de Asia están interesadas en estudiar español. El aprender una lengua implica conocer la cultura, las tradiciones, la forma de pensar y de comportarse, los valores, las manifestaciones artísticas, el desarrollo científico, la política y demás elementos socioculturales relacionados con la gente que la habla. Esto hace que, al observar diferencias, podamos ser más tolerantes y solidarios. Al enseñarles nuestra lengua a otros, promovemos una comprensión mayor de nuestra cultura hispana y occidental, y una manera de expandir nuestros valores de una forma semejante a como lo hicieron los romanos con el latín, la lengua imperial de la que el castellano es un heredero directo, solo que nosotros no buscamos dominio actualmente, como en la época del descubrimiento y la conquista de América. (Arguedas, 2008, pp. 61-62)

Arguedas (2008) provoca con su texto una reflexión importante sobre las habilidades y capacidades que debe tener un docente para enseñar su idioma:

Por lo demás, hablar castellano como lengua materna no capacita a una persona para enseñársela a extranjeros. Hay que conocer perfectamente la morfosintaxis, la fonética, la forma de enseñar el vocabulario de manera gradual y por áreas semánticas, la corrección de errores, el tipo de actividades adecuado a cada nivel de conocimiento de la lengua que tengan los extranjeros y las mejores estrategias y métodos, para que adquieran el nuevo idioma de una manera correcta, rápida, amena y duradera. (Arguedas, 2008, p. 60)

Por otro lado, la publicación de Mariana Zumbado Fallas obedece más a una crítica a las condiciones laborales del gremio de filólogos que se dedican a la enseñanza del español como lengua extranjera, pues la contratación depende de variables como la economía internacional, la situación política del país, el costo de la vida, la seguridad ciudadana u otros factores derivados. Zumbado (2020, p. 32) lo dice de la siguiente forma: “a pesar de las más de tres décadas de experiencia en este campo, su gremio continúa desarticulado y el futuro de sus profesionales es incierto”.

En ambos textos en los que hay referencias a la enseñanza de EL2 en Costa Rica, no se describen los periodos de la historia de este campo de educación ni se nombran los centros y universidades que surgieron en distintos momentos del siglo pasado, porque no es ese su objetivo. De ahí la importancia de realizar un recorrido por las diferentes etapas que dieron paso a la enseñanza y el aprendizaje del idioma como segunda lengua, específicamente en Costa Rica y en el momento actual.

Tipo De Investigación Y Recolección De Datos

El estudio que se expone en este artículo corresponde a uno de los objetivos para optar por el Doctorado en Filosofía y Letras en Lingüística Aplicada, de la Universidad de Alicante, España. El tipo de investigación es la evaluativa, la cual persigue el estudio sistemático de problemas concretos en un contexto de cambio social. Según la teoría, en este tipo de investigación no solo se describen condiciones, procesos y resultados, sino también se realizan comparaciones y se determinan conclusiones a partir de lo que se obtiene. Por esto, se tomó la decisión de establecer tres etapas para caracterizar el panorama histórico de la enseñanza del EL2 en Costa Rica.

Al respecto, se realizaron una serie de pasos:

Para poder reunir a un grupo de personas que tuvieran la experiencia enseñando EL2 desde el siglo XX, se consultó sobre el primer instituto que empezó a impartir lecciones del idioma español para extranjeros en Costa Rica y, a partir de este dato, se localizaron nombres de personas que habían impartido lecciones en ese centro de enseñanza.

Se diseñó el instrumento de entrevista semiestructurada con seis preguntas abiertas y se validó con diez profesionales que laboran en la Escuela de Ciencias del Lenguaje del Tecnológico de Costa Rica. Esta herramienta también fue revisada y validada por el consejo asesor de tesis doctoral, al cual estuvo adscrita la autora de este artículo.

Se recolectó una lista de 30 nombres de personas que habían participado como docentes en diferentes centros educativos y universidades, en programas específicos de EL2. A cada una se les envió un correo electrónico donde se les solicitaba una cita para poder realizar una entrevista virtual, vía plataforma Zoom. Se les especificó el porqué de la recolección de datos y se les compartió la lista de preguntas. Además, siguiendo las recomendaciones básicas de una actuación ética en la tarea investigadora (Rodríguez- Lifante, 2022, p. 288), debieron firmar una carta de consentimiento informado para usar los datos suministrados en la redacción de la tesis doctoral.

De las 30 personas contactadas, contestaron 14 en total, a estas se les asignó tanto una fecha como una hora establecida para poder realizar la reunión y la entrevista.

Las reuniones para las entrevistas quedaron grabadas por medio de la plataforma Zoom.

Se procedió a la transcripción de todos los datos recolectados.

A partir de la información suministrada en las entrevistas, se procedió a revisar fuentes bibliográficas confiables, con el fin de verificar algunos datos que marcaron momentos de la historia en los cuales hubo cambios importantes y establecimiento de organizaciones que permitieron el desarrollo de la enseñanza del EL2 en Costa Rica. 8. A partir de toda esta información, se identificaron tres etapas importantes del panorama histórico

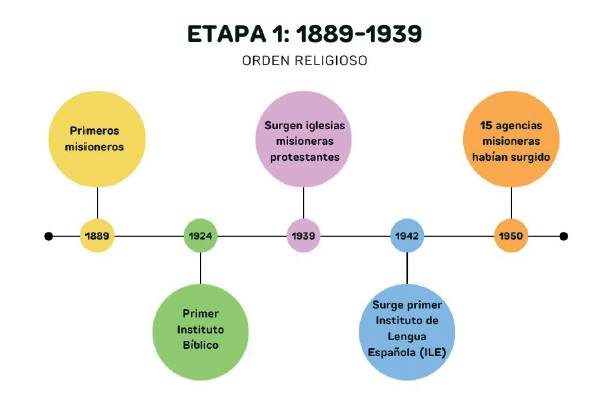

Etapa 1 (década de 1889 en adelante): orden religioso

Etapa 2 (década de 1940 en adelante): impulso del desarrollo económico, social y cultural.

Etapa 3 (década de 1990 en adelante): turismo educacional.

Se utilizó la entrevista semiestructurada con los coordinadores de las escuelas en estudio y con los informantes que colaboraron con la reconstrucción del panorama histórico de la enseñanza del EL2 en Costa Rica. La selección de los informantes obedece a la técnica de muestreo estratificado, la cual divide a una población en distintos subgrupos o estratos. Para elegir el grupo, se tomó en cuenta que todas las personas integrantes fueran educadores en esta área y que hubieran estado en instituciones ubicadas en las siete provincias de Costa Rica. Además, se consideró un grupo de muestreo estratificado uniforme, porque corresponde a siete hombres y siete mujeres, es decir, todos los estratos cuentan con el mismo peso, sin importar el tamaño que tienen en la población.

Etapas De La Historia De La Enseñanza Del Español Como Segunda Lengua En Costa Rica

A continuación, se describen las tres etapas del panorama histórico que resultó de la investigación realizada.

ETAPA 1 (DÉCADA DE 1889 EN ADELANTE): ORDEN RELIGIOSO

Según las investigaciones publicadas sobre el protestantismo, la llegada al país de los primeros protestantes fue en el contexto de los regímenes oligárquicos liberales, con ello, en el marco de una economía capitalista basada en las exportaciones agrícolas. Fue en 1880 cuando se empezaron a levantar diferentes iglesias protestantes, en consecuencia, se dio la venida de extranjeros al país:

Es decir, el protestantismo en Costa Rica ingresó acompañando al inmigrante inglés, escocés, alemán, norteamericano y antillano; los cuatro primeros representaban el capital extranjero y el último la fuerza laboral y obra de mano externa barata, ambos recursos necesarios para el desarrollo de la economía costarricense. (Orellana, Pérez y Colombo, 2023, p. 439).

Los primeros misioneros extranjeros en llegar a Costa Rica pertenecían a la Misión Centroamericana y esto data de 1889, tal como se señala en la Figura 1. Dos de las vías para invitar a los costarricenses a acercarse a la religión fueron: la enseñanza del inglés y la distribución de la literatura. Según Holland (2017), los primeros esfuerzos misioneros protestantes en Costa Rica se realizaron entre los antillanos de habla inglesa (afrocaribeños), quienes vinieron de las Antillas Británicas a trabajar en la construcción del ferrocarril (1870-1890), la capital San José en el Valle Central y Puerto Limón en la costa del Caribe.

En 1924, se creó el primer instituto bíblico educativo mixto (ver línea de tiempo en la figura 1), con profesores costarricenses, el cual llenó una necesidad existente por mucho tiempo y fue bien recibido en los círculos evangélicos. Este motivó a que muchas agencias misioneras decidieran enviar estudiantes a la escuela, en donde se impartían también clases de español. Cuando este centro empezó a crecer, su nombre se cambió en 1941 a Seminario Bíblico Latinoamericano. La primera agencia misionera protestante que trabajó en el Valle Central de Costa Rica fue la Misión Centroamericana, llamada Central American Mission, CAM, ahora conocida como CAM Internacional (Holland, 2017).

En 1950, había al menos unas 15 agencias misioneras protestantes provenientes de Estados Unidos que habían empezado a trabajar en Costa Rica para difundir la fe. De ellas, cinco sociedades misioneras se concentraron entre los creoles o afrocaribeños, a lo largo de la costa del Caribe, y las otras sociedades dedicaron sus esfuerzos a la población de habla hispana, mayormente en el Valle Central. Dada la función especial de los misioneros, se empezó a detectar la necesidad de que se formaran en el idioma español para poder comunicarse, pues su idioma nativo era el inglés.

Otros ministerios fueron creados por la LAEC (Latin American Evangelization Crusade) para extender el servicio ministerial en América Latina. Por ejemplo, las sociedades misioneras de otros países como Jamaica y Estados Unidos enviaban a sus primeros misioneros a Costa Rica, de ahí la importancia de empezar a crear centros de enseñanza para que pudieran aprender español dentro del país y así se pudieran desempeñar en sus funciones al evangelizar.

Uno de los ministerios llamado Misión Presbiteriana Unida fundó en 1942 en Sasaima, Colombia, el Instituto de Lengua Española, el cual fue trasladado a Costa Rica, en 1950, bajo la dirección del Dr. Otto LaPorte y su esposa. En 1973 se logra comprar una propiedad en San Francisco de Dos Ríos, de San José, desde entonces la institución funciona en este lugar. Oficialmente, según la investigación realizada, esta es la primera escuela o centro de enseñanza del español como segunda lengua costarricense. De hecho, se han graduado de este centro, a la fecha, más de 16.000 misioneros que han adquirido las destrezas necesarias para poder comunicarse en español, y así cumplir su llamado a evangelizar a toda Latinoamérica, España y África.

Esta primera escuela de enseñanza EL2 ha trabajado por años en coordinación con agencias misioneras internacionales, las cuales han confiado en el proceso de enseñanza del español como segunda lengua que sigue la institución. En un inicio, los profesores fueron costarricenses sin profesión, contratados para dar el servicio a los misioneros. Además de los cursos regulares de español para misioneros, este centro ofrece programas con fines específicos para doctores, enfermeras, administradores de empresas, entre otros. Con el pasar de los años, se han desarrollado convenios con universidades cristianas de Estados Unidos que envían a sus estudiantes a cursar un semestre de clases y horas de trabajo misionero en Costa Rica. Algunos de estos acuerdos han permitido el surgimiento de nuevos centros que siguen siendo sedes de institutos fundados en países latinoamericanos.

En 1968, hubo otra oleada migratoria de la comunidad menonita, la cual fue instalada en Heredia y Alajuela. Los menonitas costarricenses son una de las mayores aglomeraciones anabaptistas de América Central, que llegaron como misioneros al país. La mayoría son de origen alemán, canadiense, neerlandés y estadounidense. Para desempeñarse como voluntarios, buscaron aprender español en las bibliotecas de las ciudades donde estaban instalados. En las entrevistas realizadas se obtuvo que, en la mayoría de las ocasiones, para sus clases de español, los menonitas contrataban a personas costarricenses, sin un título universitario que los acreditara para enseñar una segunda lengua.

Es así como, ante la demanda de cursos de español, se llegó a necesitar de un equipo de educadores que impartiera las clases. Por tanto, los mismos misioneros extranjeros con títulos en lingüística que tenían contacto con centros de EL2 de su país empezaron a capacitar al personal costarricense, pues en ese entonces no había un programa académico de formación docente en Costa Rica. Primero los escogían por ser hablantes nativos, algunos con títulos académicos en distintas áreas de enseñanza y otros sin formación universitaria. La necesidad de atender a la población misionera en la formación del idioma español dio opción de trabajo a muchas personas que tomaron el reto sin ser docentes acreditados.

Esa etapa de formación del profesorado fue caracterizada por una educación empírica, basada en lo que el educador iba experimentando. El conocimiento lo adquirieron muchas personas que se atrevieron a enseñar sin tener ninguna preparación profesional, sin embargo, recibieron capacitación por parte de los misioneros y fueron construyendo la experiencia en el área, a partir del contacto directo con la realidad.

De hecho, la educación empírica en este campo se extendió por todo el siglo XX, muy pocas personas que empezaron en este periodo tenían un título en un área afín: filología española, educación primaria o enseñanza del español como primera lengua. El primer programa académico universitario en el área específica de español como segunda lengua se fundó en el año 1997 y las primeras capacitaciones se empezaron a impartir en 1998. Se puede afirmar que la mayoría de los centros surgidos durante el siglo XX iniciaron con una formación empírica para luego profesionalizarse. Este cambio hacia el siglo XXI propició el surgimiento de muchos expertos en el área, lo cual dio paso a cursos especializados en literatura, arte, conversación y cultura.

A continuación, a partir de una figura con una línea de tiempo se señalan los acontecimientos ocurridos y los años respectivos, según la historia escrita en párrafos anteriores.

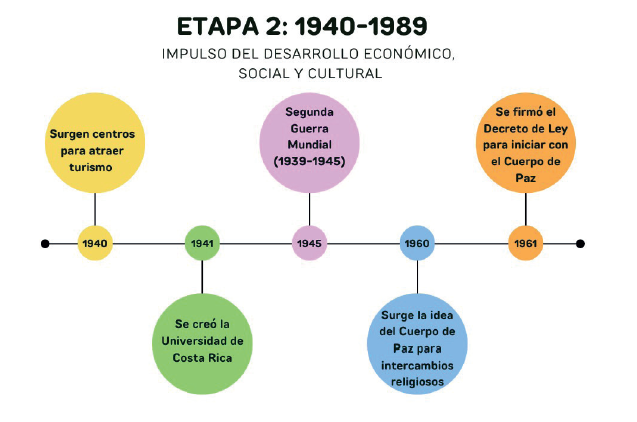

ETAPA 2 (DÉCADA DE 1940 EN ADELANTE): IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL

Según Marín (2012), en los años cuarenta, a pesar de la crisis económica debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Costa Rica empezó a incursionar en nuevas oportunidades para dar pie a una nueva era de transformaciones económicas, políticas y sociales. Por ejemplo, para poder desarrollar la enseñanza del inglés, hubo una serie de intercambios entre profesores costarricenses y estadounidenses, con el fin de motivar la experiencia de interactuar con hablantes angloparlantes. De esta manera, a raíz de la experiencia que se había adquirido:

Ya para 1941 se abrió un centro de estudios muy particular, denominado Inter-American Summer University, que tuvo como sede nuestra capital. El interés primordial de este establecimiento educativo era atraer turistas que vinieran por pocas semanas a aprender español en nuestro país, durante los meses de junio, julio y agosto. Es así como al inicio de sus labores, esta universidad lleva a cabo una promoción de sus servicios en Estados Unidos. La primera tarea que realizó fue la de invitar a los ciudadanos norteamericanos a venir a aprender español en Costa Rica. (Marín, 2012, p. 8).

Ante la creación de nuevos proyectos que en esa época promovieran el impulso del desarrollo económico, social y cultural del país, se creó la Universidad de Costa Rica (7 de marzo de 1941 -ver figura 2), institución “madre” del resto de las cuatro universidades públicas que han surgido a lo largo de los años en el país. A partir de este evento histórico, empezaron a graduarse profesionales en distintas áreas, con ello, surgió la oportunidad de nuevos campos laborales. Con el paso de los años, la educación tomó un papel fundamental porque permitía un desarrollo integral, desde preescolar hasta el periodo universitario.

Las universidades públicas tienen una característica que las diferencia de las privadas: se brinda el servicio completo de educación gratuita o con oportunidades de beca socioeconómica, en igualdad de oportunidades para toda la población que lo requiera. De esta manera, la Universidad de Costa Rica:

Es declarada por la Asamblea Legislativa como Institución Benemérita de la Educación y la Cultura de Costa Rica mediante el decreto n°8098. En esta primera década del nuevo milenio esta universidad se destaca por su vínculo con el sector productivo mediante la transferencia tecnológica de la investigación que se realiza en sus centros, institutos, laboratorios y estaciones experimentales. (Universidad de Costa Rica, 2020, párr. 4)

Después del final de la Segunda Guerra Mundial, varios miembros del congreso de Estados Unidos propusieron proyectos para establecer voluntariado en países de América Latina. En la administración del presidente John F. Kennedy, se creó la iniciativa y en 1961 se firmó el Decreto Ley 10924, para dar inicio al Cuerpo de Paz; de manera que en menos de 2 años, más de 7300 voluntarios servían en 44 países. Específicamente para el continente americano, el proyecto se llamaría “Alianza para el Progreso (ALPRO)”, cuyo fin era mejorar la vida de todos los habitantes del continente.

En Costa Rica, los primeros voluntarios llegaron en 1963. A la fecha, más de cuatro mil voluntarios han brindado sus servicios en el país en proyectos para el desarrollo económico comunitario, desarrollo juvenil y enseñanza del inglés como lengua extranjera. En estos proyectos se proclamaron objetivos específicos de carácter social (educación, sanidad, vivienda), político y económico. A través de ALPRO, Estados Unidos y Costa Rica comparten un fuerte compromiso de trabajo para promover la mitigación y adaptación al cambio climático, al igual que la preservación de la diversidad biológica de este país.

Según la Embajada de Estados Unidos (2018), se trabaja mano a mano con una amplia gama de agencias gubernamentales costarricenses y organizaciones no gubernamentales para asegurar las fronteras de Costa Rica, la profesionalización de su policía, el fortalecimiento de su sector judicial, la mejora de su sistema penitenciario y la potenciación de jóvenes en situaciones de riesgo. Voluntarios del Cuerpo de Paz laboran en programas de desarrollo económico, educación y potenciación de jóvenes, así como en los programas de la Embajada de Estados Unidos que promueven el espíritu empresarial, la inclusión económica, la energía renovable y la eficiencia energética.

En medio de todas estas intenciones entre Estados Unidos y Costa Rica, se crearon programas de enseñanza del español para los voluntarios que venían al país a trabajar en el Cuerpo de Paz (ver la línea de tiempo en la figura 2). La misma agencia federal encargada de traer los voluntarios se preocupó por reclutar personal costarricense que pudiera adaptarse a un horario para enseñar el idioma español a quienes lo requerían. En ese entonces (década de 1960), el problema era que en el país no se brindaba una capacitación o carrera universitaria en esta área de enseñanza, es decir, no había profesionales en el campo. Por tal motivo, el mismo Cuerpo de Paz capacitó a estos profesores con estrategias, técnicas y herramientas para poder enseñar una segunda lengua. Muchos de los voluntarios estadounidenses venían con sus familias a Costa Rica, por lo tanto, debían matricular a sus hijos en escuelas primarias desde los 7 años; esto representó un compromiso para los centros educativos públicos y privados de este país, pues se dedicaban a la enseñanza del español como lengua materna y no como segunda lengua. En la década de los setenta hubo varios intercambios de estadounidenses en Costa Rica y costarricenses en Estados Unidos, producto de las amistades que se iban generando.

En medio de todas las iniciativas en torno a la enseñanza del inglés y del español, los términos “lengua extranjera” y “segunda lengua” fueron empleados de manera indistinta en las escuelas que iban surgiendo. A nivel popular se le llamaba “Español para extranjeros” cuando se impartía un curso a personas foráneas, por el contrario, a un nivel más académico, se le llamaba “Español como segunda lengua”. No procede aquí entrar en la distinción terminológica LE/L2, pero, como es sabido, “en relación con la lengua nativa o la lengua materna, cualquier lengua, sea extranjera o segunda, llega en segundo lugar, excepto en los casos fascinantes en que en la infancia se adquieren simultáneamente dos lenguas” (Lambert, 1990, párr.2). Además de la denominación ELSE (Español como lengua segunda y extranjera), que se ha extendido exclusivamente en Argentina (Pastor, 2021), el término que también se utiliza cada vez más es el de lengua adicional para cualquiera de las que se aprenda con posterioridad a la primera lengua.

Sin embargo, con el pasar de los años, el nombre de “segunda lengua” empezó a ser adoptado por las escuelas costarricenses cuando la lengua se aprende en un país donde coexiste como oficial o autóctona con otra u otras lenguas. Entonces, si los extranjeros venían a Costa Rica a aprender español, se adoptaba el nombre “Español como segunda lengua” (EL2) en el centro de estudios para que se diferenciara. Si la persona interesada aprendía inglés en Costa Rica, se empleaba la nomenclatura “Inglés como lengua extranjera”. De esta manera, los nombres de las carreras universitarias que surgieron a finales de los años noventa y principios del siglo XXI se denominan: Maestría en Español como Segunda Lengua, Bachillerato en Inglés como Lengua Extranjera, Maestría Profesional en Lingüística Aplicada con Énfasis en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, entre otras. Según Lambert (1990, párr. 6):

Las modalidades de enseñanza de la SL y la LE difieren en sus propósitos, en las maneras en que los profesionales de cada una se preparan y se seleccionan, en la formación previa de los usuarios de cada una, en los intereses y preocupaciones de los profesores y en los impactos que los responsables de la docencia de LE y SL tienen en subgrupos especiales de usuarios

Por tanto, muchos son los criterios que se desarrollan en torno al tema, los cuales son importantes al considerar la apertura de nuevos programas de capacitación en estas áreas de formación. En medio del uso de una u otra forma del concepto “Español como segunda lengua”, a partir de la década de los setenta comienzan a llegar al país más y más extranjeros, lo cual crea la necesidad de más personal capacitado. Muchas personas que fueron preparadas por el Cuerpo de Paz deciden iniciar con proyectos privados en Costa Rica. Fue entonces, en 1975, cuando inició su labor el primer instituto fundado después del proyecto de F. Kennedy, se llamaba Conversa. Fue guiado por exprofesores misioneros del Cuerpo de Paz, quienes tuvieron la intención de seguir capacitando a nuevos docentes y así estandarizar los métodos de enseñanza para propiciar calidad y poder atraer más estudiantes.

Por otro lado, bajo el concepto de una institución al servicio de los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense, nacen dos centros universitarios: el Instituto Tecnológico de Costa Rica (1971) y la Universidad Nacional de Costa Rica (1973), dos instituciones públicas que, al igual que la Universidad de Costa Rica (1941), tienen como propósito ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Años más tarde, surge dentro de cada institución un Programa de Español para Extranjeros, el cual en sus inicios atiende a la población extranjera que se matricula en alguna de las carreras académicas ofrecidas.

En 1974, el gobierno de Daniel Oduber Quirós trazó en materia educativa un plan que contempló tres dimensiones: educación de adultos, capacitación docente, y fortalecimiento y apertura de la educación universitaria. Esto último tuvo especial arraigo, pues motivó la creación de la primera universidad privada de nuestro país, la UACA (Universidad Autónoma de Centroamérica). (Martínez, 2016, p. 31).

El dato citado tiene especial importancia porque a partir de este año se empiezan a crear diferentes universidades privadas que permiten más opciones para capacitar a la población costarricense y, con ello, se da el surgimiento de nuevos programas para la enseñanza del español como segunda lengua

A finales de la década de los años setenta y ochenta, empiezan a germinar nuevos centros privados de enseñanza del español, con la característica de que estos son dirigidos por personas que anteriormente habían laborado en el Cuerpo de Paz. En la década de los ochenta, hubo una oleada de extranjeros que llegaron al país por diferentes motivos, no solo como voluntarios. También, grupos de estudiantes universitarios solicitaban créditos para convalidar los cursos de español del plan curricular, o bien, quienes, debido a un interés turístico, llegaban, se enamoraban de Costa Rica y decidían vivir acá.

En 1986, la Universidad de Costa Rica fue la primera institución pública universitaria que empezó a atender a grupos de estudiantes de Taiwán, quienes venían a realizar una maestría en Lingüística o en Literatura. Fue entonces cuando la profesora y lingüista Gilda Rosa Arguedas decide gestar el Programa de Español para Extranjeros de este centro de estudios, al respecto afirma en un artículo que escribió:

Fue necesario convencer a las autoridades universitarias de la conveniencia de un proyecto de este tipo, autofinanciado y dedicado a enseñar nuestro idioma a extranjeros residentes del país y a grupos de intercambio que quisieran venir a la Universidad de Costa Rica a estudiar otras disciplinas, además de la lengua. El proyecto resultó un éxito y fue necesario preparar programas para los diferentes niveles, buscar textos y, básicamente, capacitar a profesores en la metodología para la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. Se tomaba en cuenta que el personal fuera graduado de filología con énfasis en literatura o lingüística. Yo fui la coordinadora de este programa hasta mi jubilación. (Arguedas, 2008, p. 61).

el pasar de los años, los colegios establecen convenios con universidades internacionales, lo cual permite el intercambio de extranjeros, por ende, la creación de programas de Español como Segunda Lengua. De esta manera,

se crea además en los últimos años de la década de los ochenta, el CENADI o Centro Nacional de Didáctica (que tendrá otro enfoque a partir del año 2008), los Colegios Científicos, que arrancan en 1989 con sede en el ITCR y otro en la UCR (Martínez, 2016, p. 32).

Por ejemplo, el caso específico del Colegio Científico, ubicado dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica, permite que los estudiantes de secundaria participen de las actividades que se organizan en los cursos de español para extranjeros.

Por su parte, entre 1975 y 1990 se fundaron cinco institutos privados de enseñanza del español: CEL (Centro de Lenguas, ubicado en la provincia de Heredia), ILISA (Language Internacional School, ubicado en la provincia de San José), CCBRITÁNICO (Centro Cultural Británico, ubicado en la provincia de San José), Forester Instituto Internacional (ubicado en la provincia de San José) e ICADS (Instituto de Estudios Centroamericanos del Desarrollo, ubicado en la provincia de San José). Este último, a diferencia de los otros, se enfocaba en el desarrollo de temas económicos, la política, estudios ambientales, desarrollo sustentable, salud pública, asuntos de la mujer, educación derechos humanos y conservación. En los otros cuatro centros, se ofrecía la oportunidad de obtener créditos universitarios y de participar de programas personalizados según las necesidades de la población meta. De estas cinco empresas, se conservan a la fecha solo dos: ILISA e ICADS. El Centro Cultural Británico se mantiene abierto solo para cursos de inglés.

En esta segunda etapa, se puede afirmar que la gran mayoría de las personas contratadas para enseñar español como segunda lengua en algunos de los centros de enseñanza mencionados contaba con una certificación emitida por algún instituto oficial, sobre métodos, técnicas y uso de la gramática española. Un porcentaje menor poseía el título de Filología Española, Educación Primaria o Enseñanza del Español como lengua materna. Otras solo tenían el certificado de bachillerato de secundaria, por lo que se les exigía cumplir horas de observación de clases y un mes de entrenamiento.

A pesar de esto, Martínez señala que: “según estudios de planificación sobre el personal docente, se demuestra que existe para 1990 un elevado déficit de docentes titulados que los facultará legal e intelectualmente para el ejercicio de su profesión” (2016, p. 32). Con el transcurrir de la década de los noventa, inicia formalmente la profesionalización de los educadores y con ello se da una proliferación de escuelas en esta área, así como un aumento de estudiantes que buscaban aprender el idioma.

A continuación, a partir de una figura con una línea de tiempo se señalan los acontecimientos ocurridos y los años respectivos, según la historia escrita en párrafos anteriores.

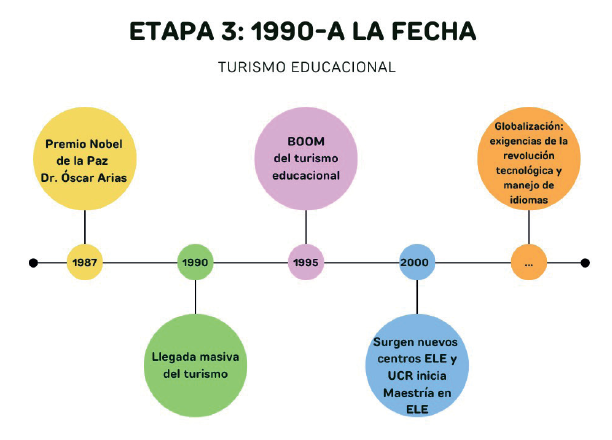

ETAPA 3 (DÉCADA DE 1990 EN ADELANTE): TURISMO EDUCACIONAL

Esta tercera etapa se inicia con las ideas del paradigma económico llamado globalización. A partir de este nuevo periodo, aparecen las exigencias de la revolución tecnológica, la mano de obra se abarata para dar paso al recurso humano más calificado, con conocimientos tecnológicos, computacionales y manejo de idiomas. Por esto, Costa Rica se ve obligada a adaptarse al nuevo contexto económico, político, social y cultural, para inscribirse en un mundo de competitividad, reforma y cambio:

Ante esta realidad, el gobierno ejecuta cambios curriculares trascendentales para la educación y algunos de ellos, se inician con la enseñanza de conceptos de computación en las escuelas primarias (…)se implementan los programas de estudios de inglés en la Educación Diversificada y en el Tercer Ciclo. (…). Las universidades, tanto estatales como privadas, modifican sus currículos hacia las nuevas demandas que exigen las compañías multinacionales recientemente instaladas en Costa Rica. (Marín, 2012, p. 11).

Según un informe mencionado en Marín (2012), ante la fuerte presión de la competencia, las empresas se veían obligadas a buscar lugares de bajo costo para trasladar parte de sus operaciones en todo el mundo. Costa Rica fue en su momento seleccionada no solo porque reunía una buena oferta de técnicos e ingenieros a relativamente bajo costo, sino también por el conocimiento del inglés que tenía la población, así como la estabilidad política, la democracia y los bajos niveles de corrupción. También, en ese periodo hubo una buena calidad de vida, con buenos servicios de salud y acceso a los recursos naturales. Productos como el café, banano, azúcar y carne llegaron a ser los principales en la exportación costarricense.

Toda esa situación permitió la llegada del “boom del turismo”. En esta década de los años noventa, Costa Rica superó el millón de turistas internacionales y este dato marcó la historia. El país compitió y compite en varios segmentos debido a su biodiversidad e imagen natural. Entre los factores principales que contribuyeron al incremento del turismo, además de la biodiversidad, se rescata su alto porcentaje en el manejo de un segundo idioma.

Como bien lo explica Arguedas (2008) en el Boletín de la Academia Costarricense de la Lengua, el auge del turismo, la llegada de muchos pensionados rentistas, la inversión extranjera en fábricas, hoteles y restaurantes abrieron las puertas para la demanda de los cursos de español para extranjeros. “Se impartían clases privadas, tutorías y se establecieron unos pocos institutos privados” (p. 61)

En esta primera década de la tercera etapa, la demanda de empresas transnacionales permite la entrada de extranjeros de habla no española que se instalan en el país, y requieren del idioma español para poder laborar y desempeñarse en un puesto. Inclusive muchos estadounidenses empiezan a instalar su propia empresa de enseñanza del español en las zonas costeras y, para solventar la necesidad de docentes capacitados, contratan en su mayoría a “estudiantes y graduados de las áreas de educación, filología, lingüística, enseñanza del castellano, del inglés y del francés” (Zumbado, 2020, p. 38).

Para aprovechar la relación con Estados Unidos, muchas personas empiezan a desarrollar el turismo educacional. Esto quiere decir que motivan a varios grupos de estudiantes de colegio y universidad a tener una experiencia en una institución costarricense que les brinde clases de español, lecciones con fines específicos en biología, ciencias, artes, economía y medicina, así como el hospedaje con familias costarricenses, giras didácticas a lugares turísticos y talleres de conversación con hablantes nativos. De esta manera:

Las condiciones políticas de Costa Rica permiten que programas dirigidos fundamentalmente a estudiantes hablantes de lenguas extranjeras puedan tener la aceptación de otros países y universidades que posean entre sus planes los estudios de la lengua española y también de los residentes en el país que seguramente preferirán cursos de calidad y nivel universitarios para ejercitarse en el conocimiento y uso de la lengua española. (Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 2019, párr. 4 ).

Otra razón que influyó en el “boom” del turismo en Costa Rica fue la noticia de Premio Nobel de la Paz, otorgado el 10 de diciembre de 1987 al Dr. Óscar Arias Sánchez (ver línea de tiempo en Figura 3), quien fungía en ese momento como presidente de la República. El título de la propuesta elaborada por él es: “Una hora para la paz” y consistía en presentar un proyecto a los mandatarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. El objetivo era “poner en práctica un procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” (Fundación Arias, 2020, párr. 5)

Gracias al aporte económico que recibió el Dr. Óscar Arias por el Premio Nobel de la Paz, decidió emprender la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Esta institución lucha por promover sociedades más justas, pacíficas y equitativas en América Central. Fue una de las principales organizaciones no gubernamentales en preocuparse por la posguerra y la reconstrucción de esta región centroamericana. Su impulso democratizador contribuyó a la abolición del ejército en Panamá y en Haití, porque el objetivo siempre fue luchar por un mundo sin armas.

La labor de la Fundación Arias, junto con la noticia del Premio Nobel de la Paz, da a conocer a Costa Rica ante el mundo, y llama la atención de muchos turistas interesados en una experiencia educativa en el país. Cuentan algunas de las personas docentes entrevistadas para recolectar los datos de esta investigación que las organizaciones, universidades y escuelas extranjeras veían en Costa Rica un país democrático, de paz y de mucha seguridad social; lo cual era una garantía para exponer a los estudiantes a una estadía amplia, que les permitiera tranquilidad al disfrutar sin problema de las bellezas naturales y del tránsito seguro a cualquier rincón patrio. Por otro lado, según el decimoquinto informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Rojas, 2008), el turismo desde mediados del siglo XX ha permitido una entrada importante de divisas al país, incluso el doble que lo generado por las exportaciones de café y banano, así como por la industria manufacturera.

La economía costarricense a lo largo de la década de los ochenta y noventa ha sufrido cambios importantes en su sector externo. Por ejemplo, se aceleró el proceso de desgravación arancelaria iniciada en los ochenta, se produjo un aumento en la inversión extranjera directa y un aumento en el turismo. (Rojas, 2008, p. 3).

Entonces, en la década de los noventa, hubo una oportunidad para la creación de nuevas escuelas para la enseñanza del EL2 y la preparación de nuevos profesionales que atendieran a los estudiantes. Entre los nuevos centros y programas universitarios que surgieron están: Centro Panamericano de Idiomas (CPI, 1991), Centro de Programas Internacionales de la Universidad Véritas (CPI, 1992), Rancho de Español Language School (1993), Intercultura (1993) y Wayra Spanish School (1996).

Algunos de estos negocios fueron creados en sus inicios por vínculos familiares, por ejemplo, el CPI (Centro Panamericano de Idiomas, ubicado en la provincia de Heredia). Sus fundadores y dueños son esposos, y se mantienen con el pasar de los años al frente de la institución. También participan hijos, nietos y, en algunos casos, otro tipo de parientes consanguíneos. El CPI abrió un nuevo campus en Monteverde en el año 1996, fue construido para ser un instituto de inmersión en español; a la fecha se mantiene con gran cuidado e impecabilidad. De igual forma, el CPI abre su sede en la zona de Flamingo, en la provincia de Guanacaste.

La razón de fundar el CPI en Monteverde tiene su explicación con la solicitud de los cuáqueros, en inglés “quakers”, lo cual significa:

Miembros de la sociedad religiosa de amigos, una rama del cristianismo que surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVII y que se caracteriza por la ausencia de dogmas y de estructura eclesiástica. Los tres pioneros que descubrieron Monteverde el 19 de abril de 1951 (John Campbell, Hubert Mendenhall y Howard Rockwell) formaban parte de un grupo de siete familias de 44 miembros en total que habían decidido emigrar de Estados Unidos y establecerse en Costa Rica, para poderse desligar de la tradición militar de su país y vivir en un ambiente de paz. (Zúñiga, 2002, p. 7).

El grupo de cuáqueros quisieron implementar en 1996 un centro de enseñanza del EL2 que pudiera ofrecerles las clases del idioma a todas las personas de la comunidad en Monteverde. Al tiempo que los científicos estudiaban la biodiversidad de esta montaña, los turistas empezaron a descubrir este paraje. En la actualidad, es una de las reservas más visitadas del país y existen en la zona otros centros de español para extranjeros que surgieron con el pasar de los años; entre estos, el Centro de Educación Creativa, una escuela independiente cuyo fin es graduar a personas bilingües con fuertes raíces en el ambientalismo.

El segundo centro es el Instituto Monteverde (MVI), el cual apoya proyectos de investigación aplicada y asociaciones que promueven su misión de vida sostenible a nivel local y global. Fue fundado en 1986, desde entonces, ha facilitado el aprendizaje basado en el lugar y en la experiencia en educación en el extranjero, a partir de realidades ambientales, sociales, económicas y culturales de las comunidades de Monteverde (Instituto Monteverde, 2019).

Así las cosas, debido a la demanda de estudiantes extranjeros que querían aprender EL2 en el país, en su momento se requerían los servicios profesionales de docentes. Como en la década de los noventa no existía una carrera dedicada a la enseñanza del EL2, en 1998 el CIDE (Centro de Investigación y Docencia en Educación, de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional) empieza a ofrecer talleres de capacitación y congresos como una forma de profesionalizar el área. De hecho, muchos docentes de EL2 cuentan que sus primeros talleres de actualización los cursaron en el CIDE.

En ese mismo año, la Universidad de Costa Rica empieza a trabajar en el diseño de la Maestría Español como Segunda Lengua (ver Figura 3), la cual dio inicio en el año 2000. Fue la primera carrera universitaria de posgrado que se especializaba en el área de español como segunda lengua, la mayoría de sus profesores habían sido formados en Estados Unidos y Europa. Con las nuevas generaciones de graduados en esta área, se abrieron puertas para poder generar investigación en este campo específico.

Por otro lado, a pesar de que para el 2004 la Universidad Nacional tenía una carrera llamada Licenciatura en Literatura y Lingüística con énfasis en Español, se empezó a generar el proyecto de la Maestría en Educación con énfasis en Español como Segunda Lengua, el cual dio inicio en el año 2005. Esta fue entonces la segunda opción para profesionalizar a los educadores que enseñaban español a extranjeros. Como se mencionó, quienes laboraban en este campo, antes del año 2000, poseían títulos afines como Filología Española, Enseñanza del Español, Enseñanza del Castellano y Literatura, Educación primaria, entre otros. Por eso era tan importante generar otras opciones de carreras universitarias que cumplieran con el énfasis en español como L2/LE.

Con estas dos maestrías, se empezaron a publicar investigaciones en el campo que fueron insumo para la formación de muchos educadores deseosos de aprender.

La investigación y los espacios para la enseñanza del español como segunda lengua se han incrementado considerablemente en los últimos años en Costa Rica. El surgimiento acelerado de centros de enseñanza e institutos ha producido que la oferta laboral aumente y que la demanda de servicios exija mayor preparación por parte de los profesionales. (Alvarado, 2008, p. 89).

Muchos docentes graduados de estas dos maestrías se colocaron en instituciones públicas y privadas, llegaron a ser directores de escuelas o coordinadores de los programas de español como LE/L2.

Durante la primera década de los 2000, también surgieron los primeros libros de texto para la enseñanza del español como segunda lengua (EL2) en el país. Estos materiales fueron elaborados por profesionales costarricenses, y editados por editoriales de universidades públicas y privadas. Se caracterizaron por estar contextualizados en la lengua y la cultura costarricense. Fue el caso de algunos graduados de la maestría de la Universidad Nacional, que emprendieron el proyecto en la primera década del siglo XXI.

El Programa de Estudios Hispánicos (PEH) de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje se concentra en el enriquecimiento del aprendizaje del español por parte de los hablantes de lenguas extranjeras. Esto con el fin de que puedan ser aceptados por otros países y universidades cuyos planes incluyan los estudios de la lengua española. Se ofrecen además de los niveles de español: gramática hispánica para la comunicación oral, gramática básica para la comunicación escrita, gramática intermedia y avanzada, literatura costarricense, literatura universal, entre muchos otros. (Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 2019, párr. 6)

Por otro lado, algunos profesionales decidieron emprender nuevos proyectos en zonas costeras o participar de compañías que fundan sus programas en el exterior y proponen la sede en Costa Rica. Este es el caso de Education First, fundada en Suecia en 1965, pero que opera en territorio costarricense desde el 2005. También, el de New Summy Academy, internado de personas estudiantes jóvenes que prioriza la seguridad emocional dentro de una cultura positiva de pares, los estudiantes provienen de colegios de Estados Unidos; se ubica en Atenas y nació en enero 2005. Otro ejemplo es Costal Spanish Institute, el cual tiene ese nombre porque está ubicado en la costa de Guanacaste, en Tamarindo. Además de los niveles de español, ofrece una variedad de cursos: Español y Surf, Gramática Conversacional, Conferencias Prácticas, entre muchos otros.

La otra modalidad que se empieza a generar en la primera década del siglo XXI es la de instituciones que ofrecen dos o más idiomas, como es el caso del Instituto Estelar Bilingüe,

fundado por Bethany Kirk de California, Estados Unidos, en noviembre 2010. (…) Ella vio la necesidad de que los locales aprendieran inglés para trabajar en turismo y otras profesiones, y sintió que Liberia era un lugar perfecto para un programa de inmersión en español. (Instituto Estelar Costa Rica, 2018)

Escuelas como esta última, administradas por una persona extranjera de habla no española, son parte de los proyectos desarrollados a partir del turismo educacional. Otro instituto que cuenta con una administración extranjera es la Escuela Montaña Linda Spanish, ubicada en el Valle de Orosi, provincia de Cartago. Las lecciones se centran en gramática y conversación. “Nuestras clases son impartidas por jóvenes maestros motivados que viven en nuestros pequeños pueblos coloniales. Aunque nuestros maestros no tienen educación universitaria, su entrenamiento personal y muchos años de experiencia trabajando con extranjeros les brinda una ventaja” (Montaña Linda, 2019, párr. 2 ).

A finales de esta primera década del siglo XXI, surgieron escuelas a lo largo y ancho del país, por lo tanto, se decidió realizar un sondeo a nivel nacional sobre la necesidad de capacitación para los docentes que laboraban en la enseñanza de ESL. La hipótesis fue que muchos instructores no podían acceder a una maestría por cuestiones económicas, por tanto, no tendrían opción para capacitarse y recibir material actualizado para dar calidad a sus clases. Fue cuando se decide diseñar un nuevo proyecto llamado Técnico en la Enseñanza del Español como Segunda Lengua, al cual podría acceder cualquier persona con solo el requisito de Bachillerato de Educación Secundaria, según la nomenclatura para los programas académicos.

El Programa Técnico en la Enseñanza del Español como Segunda Lengua está conformado por un plan de estudios de catorce materias, entre estas: Competencias docentes, Herramientas tecnológicas, Fonética, Gramática pedagógica aplicada, Claves culturales, Redacción y ortografía, Creación de material didáctico, niveles comunes de referencia según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACFTL), entre otros. Desde el año 2009, dio inicio el proyecto y gradúa un número aproximado de 50 personas al año, pues en algunos momentos se han abierto dos grupos anuales. Algunos de los graduados han podido implementar los conocimientos aprendidos en el diseño de nuevas propuestas curriculares con fines específicos. Tal es el caso de la Universidad Earth (ubicada en la provincia de Limón), institución que inicia el Programa de Cursos de Español para extranjeros en agosto 2011, con un grupo de africanos becados para estudiar la carrera Ciencias Agronómicas y Manejo de los Recursos Naturales. Su misión es formar líderes con valores éticos para contribuir al desarrollo sostenible, y construir una sociedad próspera y justa.

Desde 1990, el innovador enfoque educativo de la Universidad Earth ha estado preparando a jóvenes de América Latina, el Caribe, África y otras regiones para contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades de origen, todo mientras construyen una sociedad global, próspera y justa. (Universidad Earth, 2020, párr. 6)

A partir del año 2011, se inicia formalmente la creación de programas académicos de español con fines específicos en las diferentes instituciones costarricenses. Esto permite la llegada al país de otro tipo de población extranjera que desea aprender el idioma desde un abordaje puntual, relacionado con su carrera universitaria o su quehacer laboral. Como es sabido,

se denomina Español como Fines Específicos (EFE) al conjunto de usos del español empleado en cada uno de estos ámbitos; según el campo profesional o académico estudiado, se distingue, por ejemplo, entre Español de los negocios, Español del turismo, Español jurídico, Español de las relaciones internacionales o Español de la medicina, entre otros. (Instituto Cervantes, 2020, párr. 1 )

Aguirre (2012) señala en su texto que uno de los aspectos de la enseñanza de segundas lenguas que más se está desarrollando en la actualidad,

es probablemente la programación de cursos destinados a obtener fines específicos dentro del conjunto de la lengua meta. Este tipo de programas constituye un enfoque de la enseñanza de lenguas en que el contenido y los objetivos vienen determinados por las necesidades de comunicación de un grupo concreto de estudiantes; por ejemplo, inglés académico, español de los negocios, francés para la enfermería, portugués para el turismo, etc. (p. 1)

Razón por la cual surgen este tipo de programas en instituciones universitarias que desean formar a instructores para que se puedan desenvolver con propiedad en una carrera académica específica. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en el tema de la enseñanza del EL2 en Costa Rica, porque muy pocos centros educativos se dedican a la profesionalización de este mercado laboral.

Con el paso de los años, solo tres universidades públicas enseñan español como segunda lengua y el resto son instituciones privadas. A la fecha, esas mismas tres universidades han propuesto programas académicos específicos de formación para los educadores que trabajan en este campo. No hay una autonomía que regule los lineamientos de la parte curricular de los proyectos que se han creado para enseñar español a extranjeros, hay vacíos constantes en las decisiones que se toman a lo interno de un centro educativo de EL2 y existen necesidades en los requisitos académicos que tienen relación con la acreditación de programas. Cada centro de enseñanza asigna sus propias reglas y controla el proceder de cada uno de los cursos. No existe un “Instituto Cervantes”, es decir, no hay un ente en Costa Rica que supervise la formación del profesorado de EL2.

Las instituciones dedicadas a la enseñanza de EL2, con excepción de las universidades, aunque son de corte académico, no cuentan con el aval del Ministerio de Educación Pública. Por esto, no pertenecen a ninguna dirección regional o circuito, no deben cumplir con ninguna propuesta curricular específica y sus profesionales no cuentan con ningún tipo de código o categoría que los identifique como tales. Las categorías aprobadas por el servicio civil solo funcionan para el sector público. Los profesores de español para extranjeros no cuentan con una descripción específica que los reconozca en el sector privado. (Zumbado, 2020, p.38).

No obstante, aunque las escuelas de español para extranjeros no reciban esa autoridad, se han desarrollado profesionalmente con el paso del tiempo. Los certificados de los cursos de español que ofrecen son reconocidos por instituciones académicas de otros países, gracias a la validación que hacen las oficinas de asuntos internacionales en cada centro internacional. Sin embargo, a buena parte de los educandos que buscan los cursos de español les interesa más que el diploma, aprender a desenvolverse con éxito en el contexto costarricense y conocer los lugares turísticos. En este sentido, “las academias de EL2 son más negocios relacionados con el turismo que instituciones educativas” (Zumbado, 2020, p.39).

Por otro lado, no hay un reconocimiento a nivel nacional en los tipos de turismo que se tienen a nivel nacional, llámese: turismo de placer, turismo deportivo, turismo cultural, turismo religioso, turismo de negocios, etc.; es decir, no se nombra el turismo con fines lingüísticos o académicos. En realidad, es todo lo contrario,

para CANATUR (Cámara Nacional de Turismo), las empresas turísticas son aquellas que se relacionan con: hospedaje, agencias de viajes, alquiler de automóviles, transporte acuático, diversión y gastronomía, líneas aéreas y actividades temáticas, no las que ofrecen clases; (…). Esta aparente inexistencia de turistas interesados en aprender nuestro idioma en la tipología del sector turismo impide que se incorporen las organizaciones cuya naturaleza estricta es la enseñanza del español, aunque los estudiantes sean extranjeros” (Zumbado, 2020, p. 40).

Conclusiones Y Reflexiones Finales

A lo largo de la historia de la enseñanza del español como segunda lengua en Costa Rica, se ha notado el surgimiento de centros educativos, instituciones privadas o públicas, así como universidades que destinan su quehacer a la formación del idioma español para extranjeros. Por tal motivo, la demanda de educadores en esta área se vuelve una necesidad que motiva a muchos centros de enseñanza a crear capacitaciones que respondan a los intereses del momento. Como respuesta, dos universidades públicas diseñan programas de posgrado y la tercera universidad desarrolla un técnico especializado propio del campo en estudio.

En el siglo XXI, se genera la demanda de profesionalización en la docencia de EL2 en Costa Rica, sin embargo, hay un porcentaje de docentes que trabajan en esta área, pero no han recibido un título académico que los respalde. Esos docentes, en su mayoría, son quienes iniciaron su experiencia laboral en el siglo XX, pues en ese entonces en muchos de los centros que surgieron a nivel privado no era requisito tener el título académico. Estas personas que aún trabajan buscan llevar capacitaciones que los actualicen en métodos, técnicas y teoría del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El problema es que conforme pasan los años se vuelve más exigente el campo de trabajo y ahora la contratación depende de los clientes. “Si los requisitos de los estudiantes o de las instituciones educativas extranjeras que contratan el servicio son altamente académicos, entonces es probable que se soliciten profesionales con grados académicos altos y amplia experiencia” (Zumbado, 2020, p. 37)

Aunado a ello, la crisis económica mundial repercute en países como Costa Rica en la segunda década del siglo XXI y después de la pandemia por COVID-19 muchos centros tuvieron que empezar de cero con nuevos proyectos virtuales. Esta situación provocó el cierre de algunas escuelas de español para extranjeros, con ello, el despido de trabajadores que han laborado por años en este campo. Debido a la falta de un ente regulador de los procedimientos administrativos que tenga relación con el contrato de docentes, los salarios carecen de parámetro de comparación y no existen tablas de sueldos mínimos. Cada escuela de español fija los montos respectivos, lo cual genera injusticias en muchos casos, porque la paga es muy baja.

En la actualidad, se ha producido una crisis inmobiliaria, financiera y crediticia, al reventar la burbuja especulativa de los flujos de inversión, sobre todo a los sectores inmobiliario y de turismo, con la consiguiente reducción del capital extranjero, las reservas y el crédito. Costa Rica no escapa a las turbulencias de la actual crisis financiera global, al ser este sector, y no la producción productiva, el motor de la economía. Hay incertidumbre sobre el futuro de la moneda nacional, el colón y sobre el tamaño de los ajustes que deberá sufrir el país y su población para enfrentar estos nuevos desafíos. (Páez, 2018, p. 57).

a la formación del profesorado costarricense, ya que por medio de la recopilación de datos se construyó el panorama histórico de la enseñanza del español como segunda lengua en Costa Rica, porque no había publicaciones al respecto a la fecha y se espera que la información se convierta en un referente para la investigación en el campo de estudio.

El haber realizado un estudio pormenorizado de cuál ha sido la historia y el comportamiento de la enseñanza del español como segunda lengua en Costa Rica tiene un doble propósito: provocar una reflexión en el país para unir todos los sectores que laboran en la enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera, con el fin de crear en conjunto un ente regulador del quehacer docente y administrativo. Por lo pronto, es fundamental, como primer paso, dar seguimiento a la asociación FOCOELE COSTA RICA (Formación Costarricense de Docentes en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera), fundada en 2020.

Quedan entonces metas a futuro como especialistas en la enseñanza de EL2, entre estas:

Visibilizar al profesional de español para extranjeros dentro del contexto costarricense en que se desenvuelve, ya sea en el sector privado o público. Esto porque a la fecha cada centro educativo dedicado a este campo trabaja de manera individual y tiene sus propias regulaciones, no hay un trabajo en conjunto como asociación.

Tramitar a futuro la creación de un Colegio Profesional de Español como Segunda Lengua. Esta figura en Costa Rica es muy importante porque al crear un colegio se funda una ley orgánica que permite fiscalizar y controlar el ejercicio legal, ético y de las competencias de la profesión.

Establecer un plan de mejora sobre las condiciones de trabajo que tienen los docentes de español como segunda lengua, en el contexto costarricense, principalmente en el sector privado

Seguir planteando, desde la educación superior costarricense, opciones de capacitación para dar seguimiento a la idea de profesionalizar este campo de enseñanza del ESL