Introducción

La escritura es una de las habilidades que representa mayor dificultad para los estudiantes costarricenses, según investigaciones que muestran, de manera histórica, las deficiencias en redacción4 tanto en niveles superiores como de educación general básica. De este modo, desde los años ochenta se han realizado estudios para conocer los abordajes académicos y las propuestas de enseñanza en este tema. Según el lingüista Carlos Sánchez (2006), los estudios internacionales sobre enfoques en cuanto a la redacción no han conducido a cambios sustanciales en las investigaciones o en su enseñanza en Costa Rica, por lo cual, sigue predominando el aspecto gramatical.

Esto es particularmente importante, pues, mucho antes del estudio de Sánchez (2006), ya son conocidas varias investigaciones por parte de autores hoy clásicos y harto conocidos en el área, como Daniel Cassany y Paula Carlino. Por ejemplo, ya para 1990, Cassany explica diferentes enfoques metodológicos en cuanto a la enseñanza de la escritura, los cuales amplía en 1994 dentro del texto Enseñar lengua. Por su parte, Carlino (2003) señala el concepto de alfabetización académica como “el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad” (p.13). De esta manera, para la autora, los estudiantes producen textos desde múltiples disciplinas, las cuales son variadas desde el uso del lenguaje hasta en la estructura de sus textos.

Aunque no desconocemos las investigaciones más relevantes, y sin el afán de invisibilizar a sus autores, consideramos que resulta pertinente revisar los estudios realizados en el país, especialmente en el siglo XXI, a partir de las publicaciones de Carlos Sánchez y posteriores a estas. El objetivo es resolver la pregunta de cómo se ha seguido abordando el tema de la escritura académica en Costa Rica y si se presentan cambios con respecto a la situación que describe Sánchez en los albores del siglo XXI. A la vez, esta lectura permite el análisis de las investigaciones en cuanto a sus enfoques, objetivos, propuestas y conclusiones. Para ello, se lleva a cabo un mapeo sistemático de las fuentes académicas costarricenses en las que se ha desarrollado el tema o alguno de sus aspectos, con el fin de determinar las líneas temáticas que abordan, al comparar las propuestas, y determinar el estado actual de la investigación sobre escritura académica en Costa Rica. A su vez, este registro de los artículos publicados en nuestro país podría contribuir con la visibilización del trabajo académico costarricense, el cual, si bien es incipiente, parece dar frutos y ser mucho más abundante de lo que algunos investigadores (Rey- Castillo, 2019) han concluido en sus estudios.

Escritura En Costa Rica

El primer estado de la cuestión sobre los estudios de escritura lo realizó Carlos Sánchez Avendaño en 2006, en su artículo “Historia de un desencuentro: investigación y enseñanza de la redacción en Costa Rica”, publicado en la Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, a manera de complemento de otras de las investigaciones que realizó en esos años sobre el tema, como él mismo afirma. En este texto, Sánchez decide llamar “historia de un desencuentro” a la nula relación que existe en el país entre el desarrollo de programas, libros de texto y métodos para la enseñanza de la escritura, y los estudios en este campo del saber.

Sánchez hace un recorrido por cinco fuentes académicas dedicadas a la redacción, de las cuales, cuatro se encargan de poblaciones estudiantiles, mientras que la quinta se enfoca en los directores de centros educativos; de esta última, afirma que es el único estudio encontrado en materia de expresión escrita de poblaciones no estudiantiles. Este es el caso más interesante, pues se trata de la tesis de licenciatura de Auxiliadora Quesada y Marta Isabel Ramírez (1993, citadas por Sánchez 2006), quienes no son especialistas en filología y lingüística, sino en educación con énfasis en Administración Educativa, de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Por esa razón, afirma Sánchez, su abordaje es deficiente en términos teóricos y metodológicos.

No obstante, reconoce su aporte como estudio de otra población/muestras, así como por ser el primer intento (también fallido por las razones anotadas) de propuesta de un “manual de dudas”, como instrumento puntual que aborda los problemas identificados en la investigación, con el propósito de que sea práctico para implementar por todas las personas. Hasta el momento, no se han encontrado otros intentos similares por parte de profesionales en educación o filología.

A su vez, en su escrito, Sánchez, hace un breve recuento de sus propios trabajos del año 2005. Estos serán abordados en el presente artículo más adelante, dado que, según consta en la bibliografía, cuando el autor realiza su publicación, tales artículos estaban en prensa y por publicarse.

Sánchez comienza el artículo analizando diversos estudios hechos por Marta Rojas en conjunto con otros investigadores (Roger Umaña, Víctor Sánchez, et al.), sobre la enseñanza del español y la expresión escrita. Se trata, en algunos casos, de diagnósticos realizados para el Instituto de Investigación para el Mejoramiento de la Educación Costarricense, a mediados de la década de los ochenta. En el primer estudio, Diagnóstico evaluativo de la enseñanza del español en la Educación General Básica y Educación Diversificada: rendimiento académico (Rojas, García y Fajardo, 1985), se estudió una muy amplia muestra de escritos de primaria y secundaria, a partir de la cual concluyeron que había fuertes deficiencias en la expresión escrita en la primaria (menos del 50% de participantes alcanzó el puntaje mínimo para aprobar la prueba) debido a la poca práctica de esta habilidad. En secundaria, se analizaron muestras de sétimo, décimo y undécimo años; se empleó el mismo instrumento de la primaria para sétimo, mientras que para los dos restantes niveles se usó otra metodología compuesta por preguntas de desarrollo.

Los resultados muestran una mejoría en sétimo año con respecto al sexto grado de primaria, no obstante, en décimo y undécimo la situación vuelve a empeorar, hasta llegar a menos de 33% de aprobación en el caso de quinto año. Para ambos niveles educativos se recomienda que la enseñanza de la expresión escrita comience en etapas tempranas de escolaridad, en un ambiente de colaboración, y facilitado por las personas docentes con respeto y por medio de la retroalimentación de lo escrito.

La segunda publicación es de Rojas y Umaña (1986), titulada Diagnóstico de la expresión escrita en la Educación Diversificada del sistema educativo costarricense, analiza también redacciones de secundaria en términos normativos, a partir principalmente del léxico y la morfosintaxis de la “variedad estándar” (sesgo normativo). La metodología combinó una prueba estructurada que, como bien señala Sánchez (2006), no mide habilidades de expresión escrita en el uso, y otra prueba no estructurada de redacción, cuyos criterios de evaluación evidencian los cánones normativos (Sánchez, 2006, p. 226) de los cuales parten sus autores.

Algunas conclusiones son muy valiosas, pues, tal y como lo resume Carlos Sánchez (2006), “reconociendo el valor de esta investigación por recurrir a un aparato estadístico” (p. 227), Rojas y Umaña demostraron que aspectos como la morfosintaxis nominal, la sintaxis verbal, las formas adverbiales y los nexos tenían resultados favorables, mientras que otros como el léxico, la ortografía y la estructuración del mensaje mostraron resultados desalentadores.

A pesar de demostrar que hay muy pocos estudios sobre el tema en Costa Rica, Sánchez señala dos investigaciones muy importantes de la década de los ochenta. Por una parte, el extenso trabajo realizado por Ana María Rodino y Ronald Ross (1985), el cual se aleja de las imprecisiones teórico-metodológicas de lo hecho anteriormente y marca así un antecedente ineludible para posteriores investigaciones. Estos autores, con base en la lingüística aplicada, en la primera parte, analizan 1200 redacciones de estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, de todo el país, y en la segunda parte, recogen 1034 redacciones, ambas con temáticas diferentes. Los autores plantean una interferencia del código oral en el código escrito, la cual puede explicar, en su mayoría, los errores encontrados en las redacciones, por tanto, analizan de manera cualitativa aspectos morfosintácticos y léxicos.

Entre las recomendaciones en dicho trabajo está, en primer lugar, el papel de la universidad, la cual debe incentivar la investigación, formar y capacitar a los docentes en cuanto a destrezas lingüísticas; en segundo lugar, brindar una metodología para que los docentes enseñen la escritura a partir tanto de actividades como de materiales didácticos basados en lo más reciente de la lingüística y pedagogía. Por último, los autores recalcan que la enseñanza de la escritura debe contemplarse dentro del ámbito del discurso y alejarse de la normativa tradicional.

lingüística elaborada por Ana María Rodino (1988), titulada Las modalidades discursivas: fragmentación e integración en el discurso oral y escrito del español costarricense escolarizado. En esta, Rodino continúa, profundiza y extiende el tema de su investigación con Ronald Ross, al añadir el componente de la oralidad al estudio. La muestra de la tesis no es tan amplia como la del trabajo anterior, no obstante, incorpora narraciones orales y escritas de un mismo tema, y compara ambos registros. Como bien lo comenta Sánchez (2006), se trata de un análisis sólido en términos teóricos y metodológicos, que se aparta, como era esperable por su antecedente, de las visiones normativas y tradicionales de escritura, para dar paso a la teoría del discurso y la lingüística aplicada. Lo interesante de este texto (y que Sánchez no anota) es que, si bien el Capítulo I ofrece discutir las investigaciones previas, no hay realmente en todo el documento un estado de la cuestión (sobre Costa Rica ni de la región o similares) que apunte cómo se ha realizado el estudio de la redacción o que sea crítico respecto a la ausencia de este. Rodino menciona algunos estudios que toma como referencia, no obstante, todos son en inglés y sobre la redacción en esa lengua.

Asimismo, como señala Sánchez, a pesar de que Rodino y Ross (1985) ya demuestran la necesidad de un cambio en cuanto a las investigaciones y enseñanza de la escritura, Claudio Jiménez (1987) realiza su tesis, Un aporte al mejoramiento de la expresión escrita, sobre redacción de los estudiantes de primer año de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, con base en lineamientos normativos y actitudinales. Esto llama la atención, pues destaca que los estudiantes señalan cambios favorables al final del curso de expresión oral y escrita; pero no brinda evidencias de las mejoras implementadas por los estudiantes, solo comentarios sustentados en la normativa gramatical, por ejemplo, “aprendí a no utilizar muletillas ni el cosismo” (p.232). Es decir, se continúa investigando los fenómenos presentes en la escritura según la concepción tradicional.

Sin embargo, Marta Rojas Porras (1991) en el artículo “Registro escrito un enfoque para su enseñanza”, publicado en la Revista Educación, menciona que la producción de un texto es el resultado de un procesamiento cognoscitivo. Aquí la autora parte de un “modelo de producción textual constituido por un conjunto de componentes entre los cuales se manifiesta una interacción constante y estrecha” (p.49); estos componentes son el conceptual, el motivacional y el lingüístico. Este artículo también trata de mostrar que el proceso de la escritura dentro de los diversos ámbitos educativos (escuela, secundaria y universidad) debe abordarse desde diferentes perspectivas, por tanto, expone un modelo más integral en cuanto a la enseñanza de la redacción.

En términos generales, este es el resumen de la investigación sobre escritura académica durante el siglo XX en Costa Rica: escasos estudios, falta de rigurosidad teórico- metodológica, la mayoría enfocada en la escritura de la población estudiantil, y desde una perspectiva más bien normativa tradicional del lenguaje y la escritura. A excepción del libro de Rodino y Ross (2001) publicado en 1985, la tesis de Rodino (1988) y la publicación de Rojas (1991), no existen en Costa Rica más investigaciones sobre escritura académica desde una perspectiva no normativa de la lengua, por ende, este cambio de paradigma al cual urgían Rodino y Ross a mediados de los años ochenta siguió sin concretarse hasta el siguiente siglo, mientras que en programas y métodos parece que aún sigue sin consolidarse.

Metodología

La metodología seleccionada para el presente estudio es el mapeo sistemático de la literatura, el cual −de acuerdo con Esquer y Fernández (2021) − es preferible si, al iniciar un estudio, se determina que hay poca evidencia sobre el tema o que, por el contrario, este es demasiado amplio para su análisis. En este trabajo nos encontramos con el primer escenario, hay muy pocas publicaciones que cumplen con los criterios y las preguntas que hemos establecido, por ende, el mapeo sistemático nos permite tener “una visión general acerca de una o varias áreas de investigación y para proporcionar información sobre los resultados de otros estudios” (Kitchenham y Chartres, 2007, citados por Esquer y Fernández, 2021, p. 3).

Hemos decidido hacer este ejercicio solo en Costa Rica, dado que ya existe una sólida base sobre el tema en el contexto hispanoamericano (Marín, 2006; Zambrano y Guerrero, 2015; Tapia-Ladino, Reyes, Navarro y Bazerman, 2016; Navarro, Ávila, Tapia-Ladino, Cristovão, Moritz, Narváez y Bazerman, 2016; Rojas, 2017; Valenzuela, 2018; Moreno, 2019; Rey-Castillo, 2019). No obstante, en el estudio más reciente encontrado hasta el momento, que es el mapeo sistemático hecho por Rey- Castillo (2019), ella afirma que los países con más publicaciones son Colombia (39), México (31) y Chile (21), mientras que para Costa Rica solo contabiliza 2 artículos, los cuales encontró en la revista Káñina (Madrigal y Vargas, 2016; Argüello y Regueyra, 2018). Este resultado es, cuando menos, curioso, dado que conocemos los artículos de varios académicos que no fueron encontrados por Reyes en su mapeo y de ahí surge el interés por realizar este trabajo únicamente sobre Costa Rica, con el fin de complementar lo dicho por esta autora en 2019.

A partir de Rey-Castillo (2019), y Esquer y Fernández (2021), hemos determinado los pasos de este trabajo, a saber:

Planeamiento

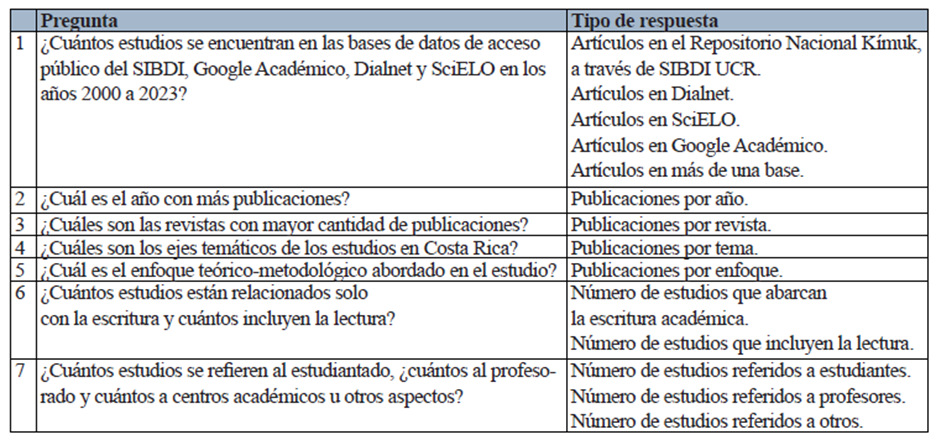

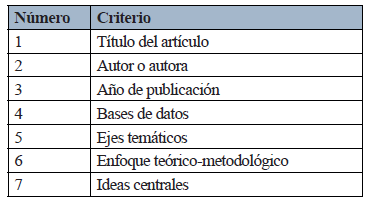

En esta fase se definieron el objetivo y las preguntas de investigación. Se propone una pregunta general, a saber: ¿Cuál es la producción científica que ha emergido entre los años 2000 y 2023 sobre escritura académica en la Educación Superior en Costa Rica? A partir de esta, se establece el objetivo general de trabajo: Realizar un mapeo sistemático de la literatura sobre la escritura académica en el ámbito universitario en Costa Rica, para el análisis de las investigaciones en cuanto a sus enfoques, objetivos, propuestas y conclusiones. Asimismo, se ha planteado una serie de preguntas específicas que guían la lectura de la literatura. Para ello, se construyó la siguiente tabla.

Se establecieron las bases de datos de acceso libre del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, pues cuenta con un catálogo de revistas indexadas de producción académica local que pueden ser accesados desde cualquier lugar del mundo de manera gratuita; en especial, se escogió el Repositorio Nacional Kímuk, dado que recopila las publicaciones de todas las universidades públicas costarricenses, así como de otros centros de investigación. Asimismo, se trabajó con las bases de datos Dialnet, SciELO y Google Académico, por ser de las más importantes fuentes de consulta gratuita que fueron incluidas en trabajos previos (como SciELO) y otras que no.

En cuanto a los términos para la búsqueda, se establecieron únicamente en español, pues solamente nos interesa ubicar la producción académica en nuestro idioma, sobre español y en Costa Rica. Por ende, se utilizaron: escritura académica en Costa Rica, escritura académica universitaria, escritura universitaria, problemas de escritura Costa Rica, escritura académica universitarios Costa Rica, enseñanza redacción Costa Rica. Esto en búsquedas por título, resumen, palabra clave, y al usar los caracteres boleanos AND y OR.

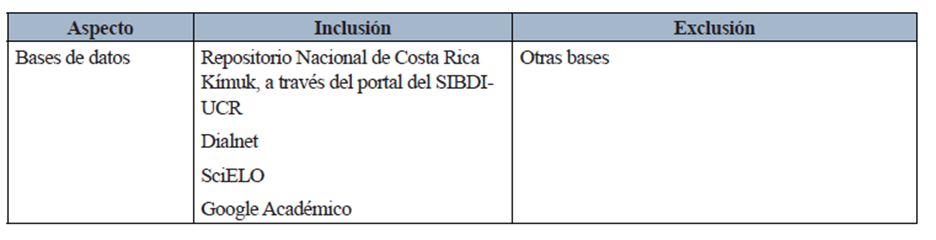

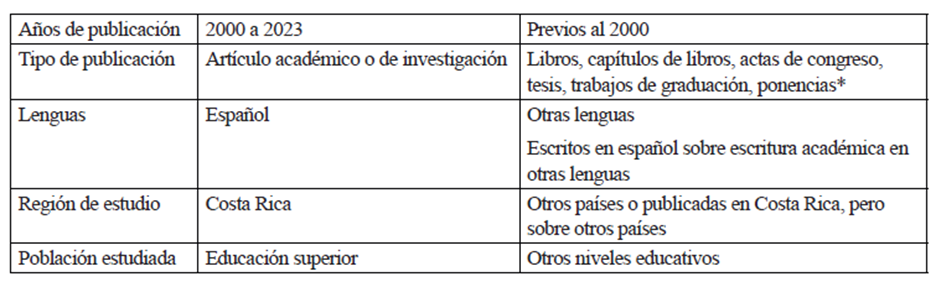

La búsqueda general dio paso a la búsqueda filtrada, de acuerdo con los criterios que se expresan a continuación:

Fuente: elaboración propia. *Hemos decidido incluir dos artículos, aunque fuesen ponencias, publicadas, debido a su pertinencia.

Selección

En cuanto a los criterios de selección, se han determinado 7 categorías principales para la clasificación y análisis de los datos, a saber:

Análisis. El Siglo XXI Y La Escritura Académica: El Desencuentro Continúa

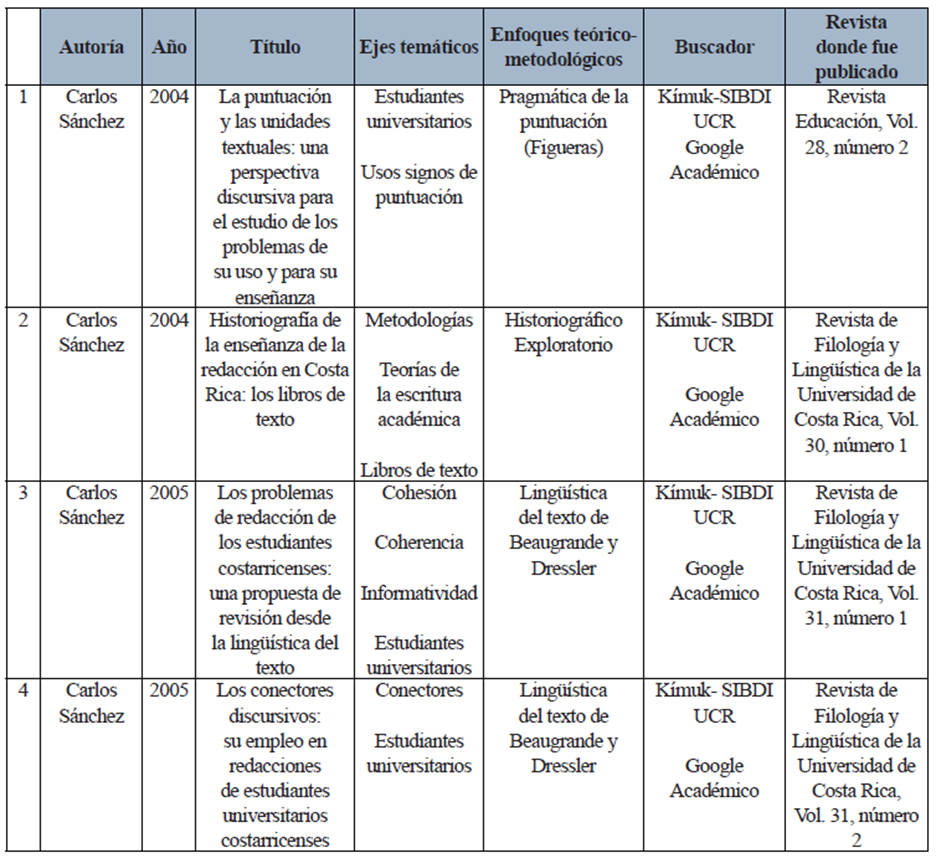

comienza muy bien cuando, en 2004, Carlos Sánchez Avendaño, con el artículo “La puntuación y las unidades textuales: una perspectiva discursiva para el estudio de los problemas de su uso y para su enseñanza” en la Revista Educación, analiza un corpus de 60 redacciones de estudiantes de primer ingreso de la Universidad de Costa Rica. Para ello, emplea el método pragmático de la puntuación propuesto por Carolina Figueras. El autor examina la puntuación de estas redacciones, y concluye que existe una subutilización de estos recursos y un mal empleo de los signos que aparecen (esto coincide con Rojas y Umaña, 1986), así como una interferencia del registro oral en el registro escrito (lo cual concuerda con lo expuesto por Rodino y Ross, 1985). El cambio en este estudio es fundamental: Carlos Sánchez apela a una metodología y un marco teórico desde la teoría del discurso, que se separa de la perspectiva gramatical que predominó en el siglo anterior. Con ello, marca una nueva ruta de análisis menos punitiva del error y más comprensiva del fenómeno de la comunicación escrita en su totalidad.

Para continuar, también en 2004, Carlos Sánchez publica “Historiografía de la enseñanza de la redacción en Costa Rica: los libros de texto” en la Revista de Filología y Lingüística. El investigador realiza una revisión cronológica dividida en seis periodos, que abarca el aspecto pedagógico-metodológico de los libros analizados. Explica que el primer periodo llamado La redacción como una destreza lingüística, cuyos exponentes son Moisés Vincenzi y Hernán Zamora, comprende la década de 1930 e inicios de los años 40, y presenta una visión pragmática de la escritura, alejada de las prácticas tradicionales. Sin embargo, durante el segundo periodo, que va entre 1970 y 1978, nombrado De los tipos de escrito a la gramática normativa tradicional, autores como Virginia Sandoval de Fonseca, Bolívar Charpentier y Aura Rosa Vargas incluyen levemente la normativa, y se enfocan en el desarrollo de textos descriptivos, narrativos y expositivos.

Por su parte, en el tercer periodo, dado entre 1980 y 1985, el cual Sánchez nombra La enseñanza/ aprendizaje de la redacción de textos para propósitos específicos y los primeros visos de un método moderno, se puede apreciar un cambio entre sus autores, Myriam Bustos Arratia y Luis Fernando Quijano, en la manera de abordar la enseñanza de la escritura. La primera enfoca sus textos en fines específicos de la escritura con ejemplos reales y no tomados de la literatura, lo cual es una diferencia con los autores del segundo periodo. Por su parte, Quijano, según Sánchez (2004), “propone un método moderno y atractivo de descubrimiento de usos y recursos a partir del análisis de textos diversos. Rescata, además, aspectos como la intencionalidad del autor y la incorporación del lector meta” (p. 225). Por tanto, es un texto que destaca por su innovación en cuanto a la enseñanza de la escritura.

Sin embargo, a pesar de venir de un momento novedoso a inicios de los años 80, dentro del cuarto periodo, que se da entre 1984 y 1992, llamado Afianzamiento del gramaticalismo en la redacción, los autores Jézer González, Virginia Müller, Flor Garita, Maritza Quesada, Ana Sánchez, Hazel Vargas y Rosaura Brenes enfatizan en el aspecto gramatical como el eje principal en la redacción. La excepción son Vianney Durán y Claudio Jiménez, quienes proponen en su texto Expresión escrita y comunicación en los actuales programas del Ministerio de Educación Pública, un material libre de prejuicios lingüísticos, que incluye aspectos gramaticales y algunos usos específicos de la escritura.

El quinto periodo, llamado El enfoque patológico, se ubica en la década de 1990. Según Sánchez (2004), las obras dentro de este periodo “manejan una visión del tema ligado al estudio de gramática normativa tradicional, calificación de unas formas y usos como ‘correctos’ o ‘incorrectos’(p. 230). De este modo, los autores, Ethel Pazos, Wálter Sandino, Marubeni Varela, Bolívar Bolaños, Viria Pacheco y María Angelina Álvarez siguen enfatizando que la escritura solo debe abordarse por medio de la corrección idiomática, dejando por fuera el nivel discursivo del texto y los procesos que conlleva la redacción.

Por último, en el sexto periodo, llamado ¿Una nueva tendencia?, Sánchez destaca la obra de Rose Mary Hernández, publicada en 1999, Comunicación Oral y Escrita que retoma el modelo propuesto por Vincenzi, uno de los autores del primer periodo. Para Sánchez, la autora desea con su obra “resignificar’ la comunicación” (p. 231) y alejarse de concepciones tradicionales, lo cual, según Sánchez, puede ser el inicio de un cambio en la metodología de la producción escrita.

En 2005, Sánchez presenta “Los problemas de redacción de los estudiantes costarricenses: Una propuesta de revisión desde la lingüística del texto”, en la Revista de Filología y Lingüística. En este artículo, analiza con un enfoque cualitativo la producción textual en el mismo corpus mencionado de las 60 redacciones, a partir de la metodología de la Lingüística del texto de Beaugrande y Dressler (1997). Ellos proponen siete principios constitutivos del texto: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad e informatividad; de estas, Sánchez escoge sus tres criterios de análisis: cohesión y coherencia, que son las relativas al texto, e informatividad, que mide la calidad y pertinencia discursivas.

En cuanto a la cohesión, se puede afirmar lo que Sánchez (2005a) explica con respecto a la concordancia (como elemento de cohesión textual), de la cual dice que “no es en sí un problema que tengan los hablantes, sino que se trata de un manejo deficiente de su empleo en la construcción de textos formales” (p. 276). Con respecto al problema en la coherencia, Sánchez concluye que “guarda relación con la incongruencia entre las porciones informativas, la falta de relación patente o la inclusión de fragmentos textuales desarticulados del resto” (p. 281). Las fallas en la coherencia tienen relación estrecha con las deficiencias en la cohesión textual y la poca atención al componente léxico, afirma Sánchez. Él encuentra incompatibilidades y contradicciones e ideas sin conexión interna en la mayoría de los textos analizados.

Finalmente, en relación con la informatividad, Sánchez (2005a) concluye que “es una de las normas más dañadas (…) las deficiencias son múltiples: van desde el uso de elementos poco informativos o sin pertinencia, pasando por constantes digresiones que interfieren en el desarrollo del hilo expositivo-argumentativo” (p. 285). En este artículo, Carlos Sánchez confirma las tesis ya presentadas por Rodino de que la oralidad tiene una influencia contundente en el registro escrito y que es causa de muchas de sus deficiencias. Pero, además, atribuye estos problemas a la poca práctica del proceso de redacción (planificación, textualización y revisión) y al enfoque en la enseñanza de la expresión escrita desde una perspectiva “gramatical-purista” (p. 291).

También en 2005, a partir del mismo corpus de 60 redacciones y a la luz de la misma perspectiva teóricometodológica de la lingüística del texto de Beaugrande y Dressler (1997), Sánchez publica “Los conectores discursivos: su empleo en redacciones de estudiantes universitarios costarricenses”, en el cual se describen grupos de conectores y cómo estos se usan en las redacciones estudiadas. Sánchez intenta probar, nuevamente, lo propuesto por Ross y Rodino (que muchas veces la oralidad interfiere en lo escrito). En este artículo, se realiza un análisis pormenorizado del uso de los conectores discursivos por parte de estudiantes de primer ingreso a la universidad.

En general, se encuentran dos características, en principio opuestas, con respecto a estas marcas: la subutilización de los recursos conectivos con que cuenta el español y la sobreutilización de un solo conector como representante de la noción discursiva que se quiere expresar. Además, se aporta evidencia para confirmar la hipótesis de la interferencia del registro oral sobre el escrito, desarrollado ampliamente por Rodino en su tesis de 1988.

Posteriormente, en el año 2006, Carlos Sánchez escribe “¿Cuestión de método? Sobre los cursos remediales universitarios de expresión escrita”, en el cual compara dos métodos de enseñanza de expresión escrita para dos cursos de nivel universitario: uno con metodología gramaticalista-normativa y el otro con metodología de desarrollo de estrategias de producción textual. Luego de comparar ambas propuestas, el autor explica los resultados obtenidos bajo una y otra modalidad. Concluye que los resultados de la metodología normativa son desalentadores, es decir, no hubo mejoría en la escritura, mientras que con el segundo sí hubo mejoras (modestas, dice) en la morfosintaxis, el léxico, la cohesión, la coherencia y la informatividad; pero, más relevante aún, en la adquisición de esas estrategias de escritura por parte del alumnado. Se cierra el texto aludiendo a la importancia del método didáctico para enseñar la escritura académica y lograr resultados favorables, a la vez que exhorta a un cambio de paradigma en la formación escolar, secundaria y universitaria.

Para finalizar, en 2008 Carlos Sánchez realiza un análisis de los libros de texto para la enseñanza de la ortografía en nuestro país en el artículo “La enseñanza de la ortografía en Costa Rica: de las reglas fonodependientes a las reglas rentables y al planteamiento grafológico” publicado en la revista Educación. Además, señala los problemas de las reglas tradicionales y expone propuestas alternativas para la enseñanza de la escritura. Sánchez demuestra que la didáctica de la redacción, tradicionalmente, se une a la ortografía y se ha enfocado en la memorización de listas de reglas poco prácticas y de difícil implementación. Sánchez parte del hecho de que la ortografía “no representa un problema real de coherencia y cohesión… no tiene que ver con la jerarquización de ideas ni su engarce” (p. 97), también afirma que la ortografía del español es conservadora y anacrónica (esto en coincidencia con Chavarría, 1988, citado por Sánchez en la página 102). En este estudio se demuestra la inclinación por la perspectiva tradicional en casi todos los libros de texto usados en Costa Rica para la enseñanza de la ortografía en la expresión escrita y cómo la única ruptura con ese modelo es la de Moisés Vincenzi, de 1939, se insistirá en la urgencia de modificar la perspectiva desde la cual se enseña y se evalúa la ortografía, así como los métodos didácticos, por unos más cercanos a la lingüística del texto y al discurso.

Luego de las valiosas investigaciones de Carlos Sánchez Avendaño, en 2009 Laura Casasa retoma el tema de la escritura académica con una publicación llamada “Salirse del cascarón: nuevas tendencias en la enseñanza de la escritura” en la revista Káñina. Para la autora, el cascarón se relaciona con la situación sobre la enseñanza de la escritura en Costa Rica. Para ello, se basa en dos de los artículos de Sánchez mencionados: “Historiografía de la enseñanza de la redacción en Costa Rica: los libros de texto”, del año 2004, e “Historia de un desencuentro: investigación y enseñanza de la redacción en Costa Rica”, de 2006.

Después de esta contextualización, Casasa describe las nuevas tendencias en cuanto a la escritura para salir del cascarón. La autora se refiere a expertos en el tema de la alfabetización académica como Paula Carlino y Daniel Cassany. Para dichos investigadores, la escritura es epistémica y no debe ser un producto terminado, sino un proceso que se adapte a diferentes situaciones comunicativas.

Asimismo, Casasa aporta ejemplos sobre varios programas de escritura de Estados Unidos, México y la Cátedra Unesco, con el fin de mostrar las diferentes metodologías, objetivos y estrategias en la enseñanza de la redacción. Por último, analiza los programas de los cursos de Comunicación Escrita y Comunicación Técnica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La autora, entre sus recomendaciones finales, expresa la necesidad de cambiar la manera tradicional en que se enseña la escritura, incluir herramientas tecnológicas y enseñar las destrezas lingüísticas dentro de diferentes contextos comunicativos.

Por su parte, Marta Madrigal presenta, en 2011, su artículo “Estrategias para el desarrollo de la competencia comunicativa en la fase de la preescritura” en la Revista de Filología y Lingüística. En este, la autora señala que también “quien escribe debe tener claro el contenido del conjunto del mensaje y su articulación, tanto en lo conceptual como en lo expositivo” (p. 200). Por tanto, este estudio se basa en el modelo propuesto por Flower y Hayes (1980 y 1981), el cual incluye la situación de comunicación, la memoria a largo plazo del escritor y los procesos de escritura.

En cuanto a este último, la investigadora abarca la etapa de preescritura. Para ello, se explican dos recursos: la lluvia de ideas y la escritura libre, los cuales -explica Madrigal (2011)- se realizan mediante diferentes técnicas como la estrella o la rueda de palabras, el cubo, el diagrama de Venn, la estrella y el árbol de ideas. Estas fueron empleadas por un grupo de estudiantes del Curso básico de redacción en la Universidad de Costa Rica. De este modo, con los ejemplos dados de cada técnica, se demuestra que la etapa de planificación es parte de un proceso que ayuda a organizar el texto y lograr su propósito comunicativo.

Además, en 2011, Gabriela Ríos en “¿Por qué escribimos como hablamos? una experiencia con estudiantes de secundaria”, publicado en la Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, estudia la repercusión del habla en la ortografía mediante la metodología usada en la disponibilidad léxica; esta consiste en “hacer emerger léxico por medio de un tema específico que lo haga surgir” (Ríos, 2011, p. 6). Para ello, se solicita escribir todas las palabras posibles sobre 14 centros de interés. La muestra se conforma por 512 estudiantes de secundaria, de diferentes colegios del país (públicos y privados), de zonas urbanas y rurales, quienes cursan el quinto año, además, incluye datos de estudiantes de la Universidad de Costa Rica de los diferentes cursos que imparte la autora.

Entre los resultados se encuentran acortamientos léxicos, aféresis, entre otros aspectos como ultracorrecciones y cambios vocálicos. Estos últimos son los más notorios en el estudio, por tanto, la investigadora señala que, aunque este fenómeno no es nuevo en el español de Costa Rica, ahora aparece en el registro escrito. Como sugerencia para la solución de estos, Ríos (2011) presenta algunas actividades que se pueden usar dentro de la clase, como exposiciones, dramatizaciones, realizar lecturas en voz alta o dictados para la mejora del uso tanto oral y escrito de estos sonidos.

En el año 2012, Paula Alonso presenta su estudio “Tejiendo ideas: una propuesta para la enseñanza estratégica del uso de conectores en ensayos académicos” en la Revista Ensayos Pedagógicos, este artículo es muestra de los resultados de su Trabajo Final de Graduación para su Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional. Esta investigación cualitativa analiza el uso de los conectores discursivos desde un análisis lógico-semántico según los postulados de Montolío (2001), en redacciones de estudiantes de primer ingreso en el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. La muestra elegida es de estudiantes provenientes de colegios públicos y privados de la Gran Área Metropolitana.

Con base en la revisión de los textos, la autora explica que prefiere “hablar de altibajos discursivos y no de errores discursivos, ya que el uso de este recurso lingüístico es irregular, en el sentido de que unas veces los utilizan de forma adecuada, aunque no haya variedad; otras veces, inadecuada” (p. 32). De este modo, Alonso (2012) diseña una propuesta para la enseñanza de los conectores discursivos, la cual se basa en el uso del modelado metacognitivo, con el propósito de incentivar un cambio en el abordaje del tema en las aulas universitarias.

En lo que respecta a modalidades discursivas, Jessica Araya y José Roig (2014) en su artículo “La producción escrita de textos en la educación superior”, de la Revista de Lenguas Modernas, muestran los resultados de textos argumentativos redactados por 15 estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica. Los investigadores retoman el modelo de Flowers y Hayes (1980 y 1981) expuesto por Madrigal (2011) y sus tres etapas en el proceso de redacción: planificación, textualización y revisión. Además, los autores -basados en Sanjuán Varela (2009)- explican que, por medio de la metacognición, se puede mejorar el texto escrito, ya que el estudiante puede evaluar y controlar todo el proceso.

La investigación, cuyo enfoque es cuantitativo y descriptivo, se realizó en dos etapas: en la primera, los estudiantes redactaron un texto argumentativo de manera libre y, en la segunda, recibieron información sobre la elaboración de un texto argumentativo. Los resultados evidencian que, en la primera etapa, los textos argumentativos presentaron deficiencias en sus argumentos. No obstante, en la segunda etapa, 13 de los 15 estudiantes logran redactar la tesis, argumentar y escribir las conclusiones, con la ayuda brindada por el docente. De esta manera, los investigadores señalan que el estudiantado de la carrera demuestra conocimientos básicos sobre la redacción, por tanto, necesitan formación en cuanto a la escritura de un texto argumentativo. Además, para Araya y Roig (2014), las carreras deben incluir en su oferta académica cursos que propicien estos conocimientos.

Asimismo, María Elena Camacho, Marta Eugenia Rojas, Lillyam Rojas, en 2014, publican en la revista e- Ciencias de la Información: “El artículo científico para revista académica: pautas para su planificación y edición de acuerdo con el modelo APA”. En este, las autoras echan mano de la lingüística aplicada para la construcción de textos académicos, en específico, artículos para revista. Este trabajo se dirige a investigadores, tanto novatos como expertos, para que puedan adquirir o mejorar las estrategias de redacción, así como otros aspectos importantes por considerar a la hora de pensar en publicar un artículo. No realiza estudios usando muestras de escritura, ni critica el sistema en las formas y métodos de enseñanza, sino que constituye una guía de escritura y un texto base de referencia que ellas sugieren usar en cursos de escritura.

En 2015, Judith Tomcsányi Major presenta “Hipercorrección ortográfica en la marcación del acento en documentos académicos y divulgativos en Costa Rica” en la revista Letras. En este artículo, Tomcsányi analiza un corpus de 50 palabras recopiladas entre 2013 y 2014 (con el método de observación espontánea) de pruebas escritas de estudiantes universitarios de la UNA, de la prensa, volantes y afiches, así como de textos publicitarios. En ellos, la autora analiza las características de la hipercorrección ortográfica (como procesamiento lexical de la escritura, típica, dice, de lenguas cuyos sistemas ortográficos se caracterizan por la opacidad), a partir de principios de la lingüística descriptiva, el análisis fonológico de Harris, la teoría métrica y la psicolingüística (de Frost y Taft). Concluye que hay una inconsistencia entre el acento prosódico y ortográfico que indica la percepción de la ortografía del español como opaca para estos hablantes, no indaga en las causas ni ensaya una explicación, solamente describe el fenómeno.

En relación con el año 2016, Marta Madrigal y Ericka Vargas, en “Índice de riqueza léxica en redacciones escritas por estudiantes universitarios”, investigan la riqueza léxica de un grupo de estudiantes del Curso Básico de Redacción de la Universidad de Costa Rica. La muestra son 20 redacciones elaboradas al inicio del semestre, por 10 hombres y 10 mujeres. Las autoras plantean que la falta de planificación y la enseñanza gramático-purista son posibles causas de los índices de pobreza léxica en las redacciones de los estudiantes. Para el estudio se basaron en la propuesta de López-Morales (2010): dos fórmulas que se relacionan entre sí. La primera cuenta los vocablos del total de palabras de un texto y la segunda, la medición de la frecuencia de palabras de contenido nocional (sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios).

Sus resultados indican que los estudiantes muestran falta de riqueza léxica, lo cual demuestra que el estudiantado usa pocos sinónimos o si utiliza alguno, lo sigue repitiendo en toda su redacción. Las investigadoras concluyen que en el sistema educativo no se vincula la enseñanza de aspectos lingüísticos dentro del discurso. Asimismo, reconocen que la variedad léxica no es el único aspecto que determina la calidad en una redacción, “la cohesión y coherencia, el uso del componente notacional, así como la puesta en práctica de requisitos gramaticales normativos” (p. 145) son aspectos que se deben tomar en cuenta. Todos estos ya habían sido estudiados por Carlos Sánchez, no obstante, el artículo de Madrigal y Vargas no remite a dichos estudios.

Además, en 2016, Shirley Longan publica “Sobre la lectura y escritura de los jóvenes que ingresan a estudiar en la Universidad de Costa Rica”, en el dossier La enseñanza de las Humanidades: aproximaciones metodológicas, de la Revista Estudios. Se trata de una ponencia presentada en un congreso, por lo que no vamos a ahondar en ella, excepto para comentar que se trata de un modelo comparativo de encuesta a 50 estudiantes de primer ingreso a la Escuela de Estudios Generales, UCR, Sede Rodrigo Facio, una realizada en 2009 y otra en 2016. El estudio es exploratorio y no son claras la metodología ni la teoría seguidas por su autora, no obstante, es interesante observar la correlación encontrada por Longan entre los hábitos de lectura, la lectura hecha en secundaria y las dificultades que enfrentan los estudiantes en la universidad. Ella comenta que el único estudiante que reconoció haber completado todas las lecturas obligatorias en secundaria fue también el único que dijo no tener ningún problema con las lecturas o la redacción de trabajos en la universidad. Además, es una de las pocas publicaciones sobre lectura que hay en el país.

Por su parte, Ericka Vargas, en 2017, explica el concepto de textura según Halliday (2004) en su publicación “La textura del discurso: consideraciones sobre la escritura argumentativa a partir de la gramática sistémico-funcional”, publicado en la Revista de Filología y Lingüística. Este término está conformado por “tres componentes: los estructurales (sistemas TEMA y Unidad de la Información), los no estructurales (sistema COHESIÓN) y la estructura del discurso, propiedad de organización del texto que permite vincularlo con funciones sociales específicas” (Vargas, 2017, p. 165). Estos aspectos fueron analizados desde la gramática sistémico-funcional, en 40 redacciones argumentativas de 650 palabras, escritas por estudiantes del Curso Básico de Redacción de la Universidad de Costa Rica.

El estudio, basado en una metodología cualitativa, evidencia que el nivel estructural, el no estructural y la organización del texto argumentativo son necesarios para lograr el propósito comunicativo de la redacción, ya que, de lo contrario, se pueden producir interpretaciones erróneas del escrito. De igual manera, los problemas de ortografía, léxicos y gramaticales deben analizarse desde una perspectiva discursiva, es decir, desde el género en el que se produce, su función y contexto. Estas ideas coinciden con lo expresado por Carlos Sánchez a inicios del siglo XXI.

En “Cultura académica, retórica y lectoescritura en la universidad”, publicado en 2018 en la Revista Estudios, Sol Argüello y María Gabriela Regueyra sostienen que cada disciplina construye su propia cultura académica, por ende, también su propia manera de leer/ escribir y que, por esa razón, cada área del conocimiento debería establecer su propia forma de enseñar estas habilidades a su estudiantado. Ellas proponen un enfoque multidisciplinario para abordar la lectoescritura en el ámbito universitario que va desde la retórica clásica, los estudios lingüísticos del lenguaje y los géneros discursivos bajtinianos, hasta la neoretórica y la teoría de la argumentación. A partir de Parodi, Estienne y Carlino, así como de Carvajal (2010, citado por las autoras), plantean tres niveles de lectura: el literal, el inferencial y el crítico intertextual. Ellas concluyen que este es uno de los principales aspectos para asegurar la alfabetización académica.

Asimismo, Karina Corella en 2018 difunde su investigación “Estrategias de comprensión lectora y características de las redacciones de los estudiantes universitarios de primer año: una aproximación desde la tecnología educativa para el fortalecimiento de las habilidades de comprensión y producción de géneros académicos” en el libro Educación con Tecnología: un compromiso social. Aproximaciones desde la investigación y la innovación, como parte de las presentaciones realizadas en el Congreso Internacional EDUTEC 2018. Aunque se trata de una ponencia, nos parece pertinente incluirla por la relevancia de poner a Costa Rica en un libro de carácter internacional, así como por haber realizado una propuesta para la enseñanza de la escritura. En este estudio, la autora analiza las habilidades de comprensión lectora y de la escritura de un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación de la Sede Regional San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. A su vez, crea una página web que proporciona recursos para producir un texto argumentativo y un artículo.

La investigación tiene un enfoque mixto basado en la Investigación Acción Participativa (IAP). Parte de un cuestionario para recoger información sobre el perfil socioeducativo, las motivaciones de lectura, la preferencia de géneros, los soportes de lectura, el acceso a estos soportes y conexión a internet, así como de las estrategias de lectura de los estudiantes. Además, realiza un análisis de contenido, con base en la coherencia, la cohesión, la informatividad y las categorías de análisis (estrategias de comprensión y producción de textos) en 10 redacciones.

Una vez analizada la información, Corella (2018) procede a crear una página web con materiales didácticos para redactar un ensayo argumentativo y un artículo. Al respecto, la investigadora señala: “El desarrollo de la página web responde al diagnóstico de la población meta y no a presunciones en torno a que los estudiantes universitarios deben adquirir esas habilidades por su cuenta” (p. 555). Por tanto, se debe recalcar que esta investigación desarrolla el uso de herramientas tecnológicas, y se acerca al concepto de los centros de escritura que, entre sus recursos, poseen sitios web con materiales sobre escritura y lectura para el estudiantado.

En 2019, Sol Argüello y María Gabriela Regueyra publican, en la Revista Estudios, el artículo titulado “Aprehender sobre la lectoescritura con estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica”. En este, las autoras realizan un estudio con 9 estudiantes de Trabajo Social, como parte de un proyecto más amplio llamado Comprensión lectora y producción escrita en la población estudiantil de Trabajo Social, realizado entre 2015 y 2017, para conocer la percepción que tienen sobre la comprensión lectora y la producción escrita. Es una investigación exploratoria, cualitativa y etnográfica, de la cual concluyen que la alfabetización académica está determinada por las características particulares de las personas, su capital cultural y los hábitos de estudio; no obstante, determinan que la dificultad en la comprensión lectora es un factor crucial en la deserción de la carrera y que, por ende, se requiere diagnosticar estas habilidades, así como promover estrategias y herramientas que les ayuden a mejorar y a permanecer con éxito en la universidad.

Por su parte, Geannini Ruiz, en 2020, presenta el artículo titulado “Imaginario de una comunidad discursiva” en la revista Didáctica, Lengua y Literatura. En esta investigación cualitativa y exploratoria, se realizan entrevistas a profundidad a 8 estudiantes de Sociología y a 4 profesores de la Universidad de Costa Rica de esa misma disciplina. Las preguntas realizadas se dividen en dos ejes: “formación académica (que busca dar cuenta sobre la manera en que los estudiantes aprenden a leer y escribir previo a la tesis) y cultura disciplinar (que describe el proceso de escritura de la tesis de licenciatura en la carrera de Sociología)” (Ruiz, 2020, p.98).

La autora propone un modelo de escritura para explicar el proceso de redacción de la tesis de licenciatura, según las representaciones sociales de los profesores y estudiantes de la carrera. En dicho modelo, Ruiz propone incluir la relación entre el tesista y su director, además, abordar de manera conjunta los problemas sobre redacción, pues los profesores señalan que la lectoescritura es un proceso individual y autogestionado, en el cual se demuestra que el estudiante necesita herramientas y acompañamiento. Con respecto a esto, la investigadora enfatiza en el aspecto emocional, el cual debe incluirse dentro del proceso de escritura de la tesis, puesto que “el no reconocimiento de que profesores, investigadores y estudiantes experimentan problemas de redacción obstaculiza la aparición de un diálogo sobre un tema que parece tornarse sombrío y vergonzoso” (Ruiz, 2020, p. 104). Por lo tanto, Ruiz aborda la problemática de la escritura desde dos ámbitos: el operacional y el emocional.

En 2023, Laura Casasa publica su artículo “Concibiendo la escritura: enfoques teóricos y metodológicos sobre la producción escrita a través del tiempo” para la revista Káñina, en el cual brinda una categorización de la teoría y metodología sobre la escritura. Con respecto al primer punto, la autora describe los enfoques textuales (gramaticales y lingüísticos) y los enfoques cognitivos (cognitivo y metacognitivo). Además, aborda los enfoques contextuales o ecológicos (funcionalista, basado en el contenido, colaborativo, humanista, etnográfico, multimodal y New Literacy Studies), asimismo, el enfoque dinámico, afectivo y la gamificación.

En cuanto a la metodología, explica el modelo de la inversión de la pirámide cognitiva, el modelo pedagógico dialogante y Didactext. Laura Casasa enfatiza en que el modelo Didactext es “el más completo y más integrador conocido hasta el momento” (p. 25), pues incluye los aspectos cultural, contextual y personal. Por último, menciona que el aspecto emocional en la escritura debe investigarse más, dado que son pocos los estudios realizados sobre el tema. Como se puede apreciar, Casasa retoma un aspecto ya mencionado por Ruiz en su investigación.

Finalmente, en 2023, Luis Serrato Pineda difunde en la Revista de Filología y Lingüística, “La enseñanza de la expresión escrita a estudiantes universitarios bribris y cabécares: el caso de las discordancias5”. Se decidió incluir esta investigación dentro del mapeo, a pesar de ser parte de un trabajo final de investigación de la Maestría en Español como Segunda Lengua, ya que estudia el problema de discordancias en redacciones de estudiantes indígenas universitarios, pero también incluye población no indígena, es decir, Serrato incluye población L1 y L2. En el trabajo investigativo participan ocho estudiantes, cuatro de la comunidad bribri y cuatro de la comunidad cabécar de la Universidad Nacional, del Campus de Sarapiquí.

Con respecto a la investigación, esta es cualitativa con un diseño de investigación-acción, e inicia con un diagnóstico de textos redactados en el curso Expresión Oral y Escrita entre 2015 y 2016. Las redacciones fueron escritas por tres grupos: estudiantes de comunidades bribris y cabécares, estudiantes originarios de comunidades monolingües en español, de zona rural y de zona urbana. En estos escritos se identifican las discordancias en frases nominales, en frases verbales y en clíticos, en su mayoría en el estudiantado originario de la comunidad bribri y cabécar.

Como conclusiones, el autor explica que abordar el tema de las discordancias, de una manera respetuosa hacia la lengua de los estudiantes y desde la gramática contrastiva, brinda una mejor comprensión de estos fenómenos por parte de los estudiantes. Asimismo, las estrategias aplicadas dentro de la revisión facilitan la tarea de detectar, analizar y resolver los problemas encontrados dentro de las redacciones.

Respuestas a las preguntas de la Tabla 1

En cuanto a las preguntas, tenemos que:

1. ¿Cuántos estudios se encuentran en las bases de datos de acceso público del Kímuk (SIBDI), Google Académico, Dialnet y SciELO en los años 2000 a 2023?

En cuanto a Google Académico, los años 2004, 2005, 2006, 2011, 2014, 2017 y 2018 presentan dos publicaciones. En los años 2008, 2009, 2012, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2023, solo se brinda una publicación. Para los años 2007, 2010, 2013, 2021 y 2022 no se encuentra ninguna publicación.

Con respecto a la base de datos del Kímuk (SIBDI), en los años 2004, 2005, 2006, 2011, 2014 y 2023 presenta dos publicaciones. Para los años 2008, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, solo muestra una publicación. Durante el 2007, 2010, 2012, 2013, 2021 y 2022 no se encuentran estudios.

Acerca de Dialnet, a partir del año 2014, es cuando se encuentra registro en esta base de datos con una publicación al igual que los años 2016, 2017, 2019, 2020 y 2023. Solamente en el 2018 aparecen dos Publicaciones.

Por último, en SciELO se encuentra una publicación en los años 2017 y 2023. De esta manera, se puede apreciar que en Google Académico y Kímuk es donde aparecen más resultados.

¿Cuál es el año con más publicaciones?

En general, entre 2000 y 2023 no hay un año que destaque por la cantidad de publicaciones, los años 2004, 2005, 2006, 2011, 2014, 2017, 2018 y 2023 cuentan con dos publicaciones cada uno. Los años 2008, 2009, 2012, 2015, 2016, 2019 y 2020 tienen únicamente un artículo cada uno. El resto de los años no presentan publicaciones dentro de los parámetros de nuestro estudio.

¿Cuáles son las revistas con mayor cantidad de publicaciones?

La revista destacada con más artículos publicados es la Revista de Filología y Lingüística que cuenta con siete publicaciones, seguida de las revistas Educación, Káñina y Revista Estudios con tres publicaciones cada una, todas ellas de la Universidad de Costa Rica. El resto de las revistas solo tienen un artículo publicado.

¿Cuáles son los ejes temáticos de los estudios en Costa Rica?

En términos generales, se han detectado estas categorías y su respectivo número de publicaciones:

Lingüística del texto-Elementos del discurso en la producción textual: 7.

Metodología: 4.

Didáctica de la escritura académica: 3.

Lectoescritura: 3.

Contexto de escritura, componente emocional: 3.

Ortografía: 2.

Conectores: 2.

Léxico: 2.

Teoría sobre la escritura: 2.

Lectura: 1.

Puntuación: 1.

APA: 1.

¿Cuál es el enfoque teórico-metodológico abordado en el estudio?

Historiográfico: 3.

Lingüística aplicada:12.

Retórica clásica y neoretórica:1.

Géneros discursivos bajtinianos:1.

Alfabetización universitaria: 2.

Psicología social: 1.

Escritura académica: 6.

¿Cuántos estudios están relacionados solo con la escritura y cuántos incluyen la lectura?

Solamente se encontró un estudio enfocado en la lectura (la ponencia de Shirley Longan) y tres publicaciones toman en cuenta la lectoescritura. El resto de los artículos se enfocan solo en la escritura.

¿Cuántos estudios se refieren al estudiantado, cuántos al profesorado y cuántos a centros académicos u otros aspectos?

La mayor cantidad de producciones académicas se sigue concentrando en la población estudiantil, del total de publicaciones encontradas, dieciséis se dedican a esta. En segundo lugar, se encuentran los artículos sobre centros de enseñanza y otros temas (metodología, teoría y libros de texto), con cinco publicaciones en total. Finalmente, se encontraron tres artículos que incluyen tanto a estudiantes como profesores en el análisis.

En resumen, en el siglo XXI, Carlos Sánchez es quien inaugura y desarrolla la mayoría de las investigaciones basadas en el modelo de Rodino y Ross (1985). Estas investigaciones son constantes entre 2004 y el 2008. Luego de ellas, Laura Casasa retoma el panorama de la escritura académica en nuestro país y describe cómo se aborda el tema en diferentes universidades e instancias de otros países, incluyendo a clásicos teóricos como Carlino y Cassany. En los años 2000-2003, 2007, 2010, 2013, 2021 y 2022 no fue publicado ningún artículo en relación con la escritura o la alfabetización académica en Costa Rica. En 2016, cuando Madrigal y Vargas realizan su estudio, el cual sí fue ubicado por Reyes (2019) en su mapeo sistemático, encontramos que este solo muestra los índices de riqueza léxica de manera cuantitativa, lo cual se aleja de las investigaciones y recomendaciones realizadas por Sánchez en la década anterior.

Discusión

Empezaremos por decir que, contrario al siglo XX en el cual predominó la perspectiva normativa tradicional, el siglo XXI ofrece un cambio absoluto de paradigma en la investigación sobre la escritura académica, dando paso a estudios hechos mayormente desde la lingüística (en su versión más pragmática y funcional), el análisis del discurso y su noción de textualidad. Este giro es fundamental para el desarrollo del tema en Costa Rica a partir de una comprensión de la escritura como proceso y no desde la prescripción que ve los textos como un producto acabado, cuyos errores el docente debe señalar sin mayor elaboración o explicación que el remitir a una lista de vicios de lenguaje, normas gramaticales y listas de palabras.

En lo respectivo a la población estudiada, sigue predominando el estudio de la población estudiantil, en especial, la universitaria. Solamente Ruiz (2020), y Argüello y Regueyra (2018) incluyen a los profesores en su muestra o análisis, como facilitadores de procesos escriturales y en sus nociones teóricas o metodológicas. Ambos trabajos concluyen que los profesores no tienen las herramientas ni la noción de colaborar en temas relativos al proceso de escritura de sus tesiarios o estudiantes de curso.

Carlos Sánchez incluye estudios sistemáticos de los libros de texto, una tarea que en el siglo XX estaba apenas mencionada, y que este autor elabora de manera exhaustiva y con la mayor rigurosidad académica, para demostrar cómo la mayoría (casi la totalidad) representan la visión conservadora y academicista (“limpia, fija y da esplendor”) de la escritura y su didáctica. Por ende, no hay congruencia entre la investigación, sus propuestas, y los textos didácticos y programas de cursos para la enseñanza de la redacción que son mayormente normativos, a pesar de que ya desde 1988, Rodino proponía un viraje de perspectiva hacia el discurso, esto no produjo cambios, como lo señala Sánchez en 2004.

En cuanto a enfoques teórico-metodológicos, el autor Carlos Sánchez toma como base para sus investigaciones teorías que estudian los fenómenos desde el discurso. Con ello, el investigador muestra una nueva forma de analizar la escritura académica en Costa Rica. Sin embargo, se observa que no existe continuidad sistemática de este tipo de estudios, a excepción de Laura Casasa quien, en su artículo en 2009, complementa lo realizado por Sánchez.

Casasa es la primera en explicar los programas de escritura, los cuales ya estaban consolidados en diferentes universidades de varios países. No obstante, en Costa Rica no existe suficiente investigación al respecto. Asimismo, con el análisis de los programas de estudio de Comunicación Escrita y Comunicación Técnica del Instituto Tecnológico, Casasa retoma lo propuesto por Sánchez (2006) para sugerir cambios en la enseñanza de la escritura. Igualmente, se muestra cómo esta autora, en su artículo de 2023, sigue interesada en mostrar que existen otras metodologías y enfoques para enseñar la escritura. Es así como ella resalta el modelo Didactext, por integrar varios aspectos como el cultural, contextual y personal.

Finalmente, las temáticas de las investigaciones son las que presentan la mayor variedad y diferencias respecto al siglo anterior. Estas van desde discusiones sobre metodología y didáctica de la redacción académica, pasando por nociones textuales fundamentales como coherencia, cohesión, informatividad, los conectores, el léxico, la puntuación y la ortografía; hasta los programas de estudio y libros de texto para los cursos de expresión escrita/ escritura académica, etc.

Es notable el trabajo realizado por el lingüista Carlos Sánchez, quien ha dedicado más estudios especializados a esta temática, además de ser el primero en rescatar a Rodino y Ross respecto al cambio urgente de paradigma teórico-metodológico de análisis. El aporte de Sánchez al estado del arte sobre escritura académica es sumamente valioso, de ahí que resulte no menos que sorprendente la poca conexión entre sus proyectos y otros realizados de forma posterior. Esta desarticulación es característica no solo en el campo de la investigación, sino también en el diseño de programas, materiales y estrategias didácticas para la expresión escrita académica.

Los trabajos de Laura Casasa parecen arrojar nuevas luces sobre la ruta de las investigaciones en escritura académica, pues sigue modelos de las teorías del discurso y las disciplinas lingüísticas que se oponen a la visión tradicional y normativa. Aun así, está pendiente relacionar estos últimos estudios con programas de cursos y otras variables, para determinar si en estos años ese cambio de perspectiva se ha generado también en la práctica docente de la escritura (al menos en el nivel universitario).

En síntesis, los aportes de las nuevas investigaciones sobre escritura académica son una base indispensable y valiosa. No obstante, en Costa Rica el desarrollo de estos estudios está apenas comenzando, como lo demuestra el estudio de Rey-Castillo (2019), quien menciona a Costa Rica como uno de los países en los que este tema es no está suficientemente estudiado, a diferencia de Colombia, México o Argentina. Sin embargo, podemos demostrar que no se han producido únicamente dos artículos, como registra Rey-Castillo en su estudio, sino que la producción académica es aceptable (todavía menos que Colombia, Argentina y México, pero sí a nivel de Chile). Esto podría deberse a que la mayor parte de estas publicaciones se realiza en revistas locales que solo aparecen en los repositorios costarricenses, mas no en otras bases de acceso gratuito más conocidas y utilizadas fuera de nuestras fronteras, a excepción de Google Académico que no suele verse como la más confiable de las bases de libre acceso.

Es urgente que, además de ampliar la cantidad de publicaciones, estas se encuentren más (y mejor) articuladas entre sí. Por lo tanto, esperamos que este artículo constituya un aporte que permita acceder a un estado del arte más claro y preciso, que ayude a futuros investigadores a retomar ideas y continuar el análisis que se ha venido desarrollando, siguiendo las tendencias que pauta la lingüística aplicada y los estudios sobre el discurso. Con este fin en mente, se condensan las propuestas analizadas en este artículo, en Tabla 4 que compartimos a continuación y que, decidimos incluir de manera extensiva, dado que el material sigue siendo escaso en comparación con otros países de Hispanoamérica.

Conclusiones

La expresión escrita es uno de los temas más preocupantes en cuanto a la alfabetización académica en el desarrollo de habilidades de la población estudiantil de todos los niveles. A pesar de ello, la investigación sobre temas afines, tanto entre muestras de escritura de estudiantes como en otras muestras de lengua escrita, sigue siendo escasa, y tiene un impacto mínimo o nulo en la didáctica y la evaluación de esta habilidad en la práctica docente.

Durante todo el siglo XX los textos publicados, tanto libros de texto como académicos sobre el tema, se basaban en una perspectiva normativa y de gramática tradicional que poco contribuye a su comprensión y, especialmente, a su mejoramiento, ya sea en las aulas o en otros espacios de enseñanza-aprendizaje. El siglo XXI significa un giro en esta visión, aporte que consideramos fundamental, a partir de Carlos Sánchez, quien retoma las propuestas de Rodino, Ross y Vincenzi, únicos autores que mostraron una visión no tradicional en el siglo anterior. A partir de entonces, el aporte de la mayoría de los nuevos investigadores sigue la línea de estos pioneros, lo cual augura un futuro promisorio para la producción académica y, ojalá, de la didáctica de la escritura en nuestro país.

Asimismo, se considera pertinente actualizar algunas de estas investigaciones, mediante el estudio de nuevas muestras de población, otros tipos de muestra, ampliando el análisis sobre los programas de cursos, entre otras variables, que ya tienen casi una década sin ser estudiados. A esto se suma, la necesidad de contar con libros de texto novedosos y propuestas como las de Laura Casasa, que incluyan la apertura de centros de escritura, centros de investigación y capacitaciones a personal docente, a partir de perspectivas actualizadas teórica y metodológicamente. De esta forma, se puede mejorar en el desarrollo de las capacidades de escritura en las poblaciones para las cuales esto es más urgente (estudiantes de primaria, secundaria y universidad), tal y como lo han demostrado los informes del Estado de la Educación de los últimos años.

No obstante, insistimos en la importancia de que la investigación esté vinculada y coordinada, de manera que los esfuerzos no sigan aislados y sin un impacto mayor, tanto en el aporte académico sobre el tema en Costa Rica como en la forma en que se percibe y se enseña la escritura en nuestras aulas.

Finalmente, consideramos pertinente efectuar una revisión de los programas de estudio de los cursos de escritura en las universidades, como punto de partida para un siguiente trabajo. No omitimos las limitaciones de este artículo, no obstante, consideramos que el objetivo de sintetizar las propuestas y analizarlas comparativamente se ha logrado. También, hemos demostrado ese cambio de paradigma a la vez que hemos precisado algunas de las falencias que constituyen enormes oportunidades de investigación a futuro