Los trastornos emocionales son los más prevalentes e incluyen los trastornos de ansiedad, los del estado de ánimo (unipolares) y otros trastornos relacionados (Labrador et al., 2010; Moreno & Moriana, 2012). Barlow et al. (2019b) los consideran el resultado de una triple vulnerabilidad. Por un lado, una característica temperamental a apreciar emociones negativas; por otro lado, una tendencia a experimentar reacciones desagradables frente a la ocurrencia de ese tipo de experiencias emocionales y, por último, esfuerzos para suprimir las emociones indeseadas o la instrumentación de conductas evitativas y han diseñado un programa protocolizado, sencillo de implementar y con una óptima relación coste/beneficio: el Protocolo Unificado para el tratamiento Transdiagnóstico de los Trastornos Emocionales (PU).

Se trata de un programa breve, focalizado en los síntomas comunes que subyacen en los Transtornos Emocionales (TE) y que permite abordar la elevada afectividad negativa presente en ellos (Grill, Castañeiras & Fasciglione, 2017). Como algunos de sus beneficios, Osma (2019) menciona el promover cambios en la sensación de incontrolabilidad de los eventos vitales y modificar el estrechamiento de la atención hacia las interpretaciones negativas.

El PU incluye distintas “técnicas empíricamente validadas procedentes de la Teoría Cognitivo Conductual, así como otras basadas en estrategias de regulación emocional y técnicas de conciencia emocional” (Rosique et al., 2019, p. 81). Compuesto por ocho módulos, utiliza dos textos de guía: un manual para el terapeuta y otro para el paciente (Barlow et al., 2019a, 2019b). Los principios terapéuticos en los que se basa son los siguientes: fomentar la conciencia emocional plena, estrategia que facilita una regulación de las emociones que permita incrementar la tolerancia emocional; lograr una mayor flexibilidad mental, que promueva una regulación emocional más adaptativa; la identificación y la modificación de las conductas emocionales y la eliminación de las respuestas de evitación; la exposición interoceptiva para incrementar la conciencia y la tolerancia de las sensaciones físicas asociadas a las emociones y la exposición a experiencias emocionales en contextos de la vida real para eliminar las conductas evitativas o de supresión emocional (Barlow et al., 2019b).

La Psicología de la salud tiene mucho para aportar en la aplicación y la evaluación de programas preventivos tanto en contextos clínicos como en otro no clínicos: ámbitos educativos, servicios sociales, servicios de atención universitaria, entre otros. Osma (2019) refiere la importancia de evaluar la “viabilidad, eficacia, efectividad y eficiencia del PU con independencia del formato, contexto y condición clínica a la que se aplique” (p. 333), ya que, si bien los resultados iniciales obtenidos de la aplicación del PU son prometedores (Barlow et al., 2017), se requiere aún más aporte experimental. Ha sido probada su eficacia en contexto clínicos, principalmente en formato individual y, en menor medida, en formato grupal (Barlow et al., 2004; Castellano et al., 2015; Norton, 2012).

El Colegio Oficial de Psicología de Madrid y el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid editaron la Guía para la Intervención en Tele-Psicología (De la Torre-Martí & Pardo-Cebrián, 2018), que establece los diferentes servicios psicológicos ofertados online. La European Federation of Phychologists’ Associations (EFPA) reconoce la intervención psicológica a través de la web tanto para realizar tareas de evaluación psicológica como de intervención terapéutica (Consejo General de la Psicología de España, 2020).

Beecham et al. (2019) denominan “I Care program” a las intervenciones para la prevención y tratamiento de los problemas en salud mental utilizando internet. Diferentes universidades comenzaron a utilizar este formato para promover el bienestar del personal y alumnado. Así, se diseñó el Uni-Wellbeing (Mullin et al., 2015) que, en un formato online en un contexto no clínico, aplicó el PU como estrategia de asesoría psicológica para los estudiantes de educación superior. Este formato posibilita el acceso de un mayor número de personas a una intervención psicológica, y pretendió ser un aporte útil para probar la efectividad de los tratamientos psicológicos cognitivos-conductuales administrados a través de la web. También, en España se han puesto en práctica este tipo de intervenciones; por ejemplo, el “Programa Sonreír es divertido”, mostró una disminución de la sintomatología ansiosa, depresiva y del afecto negativo en los estudiantes participantes (Mira et al., 2016). Incluso, se ha diseñado una intervención online para adolescentes denominada “Aprende a Manejar Tus Emociones-AMTE” con resultados muy prometedores (Botella et al., 2019; Sandín et al., 2020).

Los formatos de aplicación del PU han sido diversos: individual, grupal y autoaplicados a través de internet. En el presente estudio, se ha optado por una intervención grupal online sincrónica. Los encuentros terapeuta-pacientes tuvieron una frecuencia semanal y se realizaron a través de una videoconferencia.

Tomando las propuestas de Mrazek y Haggerty (1994), Osma (2019) hace referencia a los conceptos de prevención universal, selectiva e indicada de la salud. La prevención indicada tiene como paciente-diana a personas que, sin un diagnóstico de un trastorno psicológico específico, muestran síntomas clínicamente apreciables.

Con el fin de satisfacer las necesidades tanto académicas como personales del alumnado, y pro- mover su óptimo funcionamiento durante su estancia en la universidad, desde el Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP) de la Universidad de Cádiz (UCA) se ofrecen talleres y sesiones de atención y orientación individuales y/o grupales (Universidad de Cádiz, 2021). De la memoria del curso 2019-2020, se desprende que este servicio recibió un total de 404 solicitudes. Los dos principales motivos de consulta fueron problemas relacionados con la ansiedad (24.4%) y con el estado del ánimo (17.7%) (Universidad de Cádiz, 2020). Durante el período de confinamiento, el SAP realizó cambios requeridos con el fin de poder continuar el acompañamiento previsto en una modalidad online. Las actividades y los servicios brindados telemáticamente durante la crisis sanitaria fueron atención psicológica y psicopedagógica individualizada; programas de aprendizaje, salud y bienestar; programas de apoyo al aprendizaje; información sobre cómo gestionar la situación de crisis frente al COVID-19 y cápsulas de autoayuda.

El presente estudio se desarrolló durante el curso 2020-2021 y estuvo dirigido al grupo de alumnos de la UCA que solicitaron atención psicológica al SAP por considerarse a sí mismos como expuestos a situaciones de alto riesgo o en virtud del malestar personal experimentado. Se trató de una propuesta de intervención psicológica grupal, online sincrónica que respondió a una estrategia de prevención indicada de la salud, en un contexto no clínico, durante la alerta sanitaria por COVID-19 en España.

El objetivo general del presente estudio fue evaluar la eficacia de la aplicación en formato grupal online sincrónico del Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los Trastornos Emocionales a estudiantes universitarios que solicitaron atención psicológica en el SAP de la UCA a comienzos del curso 2020-2021. Los objetivos específicos fueron (a) incrementar la calidad de vida, el optimismo y el afecto positivo de los participantes y (b) disminuir la sintomatología ansiosa y depresiva, el afecto negativo, las conductas rumiativas, el malestar psicológico y la evitación experiencial.

Método

Se realizó un diseño para una investigación cuantitativa con un enfoque exploratorio-descriptivo, e interactivo. El diseño fue de tipo cuasi-experimental, pre-pos test para muestras pareadas (Hernández- Sampieri & Mendoza, 2018). En este tipo de diseño, las unidades de análisis comparten ciertas variables; en este caso, ser alumno o alumna de la Universidad de Cádiz y el haber solicitado atención psicológica al SAP al inicio del curso 2020-2021. Se realizaron 2 mediciones repetidas (pre y pos test) de muestras pareadas o correlacionadas, de manera tal que la observación pos test estuvo relacionada con la observación pre. Se optó por un diseño pareado tipo 2, habiendo realizado mediciones a una misma unidad de análisis en dos tiempos distintos (Arnau & Gómez, 1995).

Participantes

Los participantes fueron nueve estudiantes universitarios que solicitaron atención en el SAP de la UCA con una edad promedio de 21.11 años (DE = 1.2; rango de 19 a 23). Debido a que el mayor número de demandas (solicitudes de atención psicológica) suelen realizarse durante los meses de septiembre y octubre (Universidad de Cádiz, 2020), se consideró propicio iniciar el grupo terapéutico en el mes de noviembre de 2020. Se invitó a participar a los alumnos solicitantes de atención al inicio del curso 2020- 2021. La intervención finalizó en el mes de enero de 2021.

Los datos sociodemográficos que se tomaron de los participantes se resumen en la tabla 1.

Tabla 1 Frecuencias y porcentajes de los datos sociodemográficos generales tomados de los participantes

| f | % | ||

| Género | Mujer | 8 | 88.9 |

| Varón | 1 | 11.1 | |

| Estado civil | Soltera/o | 9 | 100 |

| Convivencia | Pareja | 1 | 11.1 |

| Familiares | 4 | 44.4 | |

| Solo/a | 2 | 22.2 | |

| Otro | 2 | 22.2 | |

| Numero de hijos | sin hijos | 9 | 100 |

| Nivel de estudios | Universitarios Incom. | 9 | 100 |

| Situación laboral | Estudiante | 9 | 100 |

Variables

Variable independiente. El programa cognitivo conductual de intervención aplicado fue el Protocolo Unificado Transdiagnóstico de los Trastornos Emocionales (Barlow et al., 2019b): consta de ocho módulos desarrollados en 12 sesiones grupales (Osma, 2019), online, sincrónicas, de frecuencia semanal y hora y media de duración. La propuesta de intervención incluyó psicoeducación, práctica de la conciencia emocional e interoceptiva, entrenamiento en flexibilidad cognitiva, ejercicios de exposición emocional y, finalmente, prevención de recaídas. Prevé la asignación de tareas para la casa entre sesiones. Las 12 sesiones fueron coordinadas por una misma terapeuta a través de la plataforma del Campus virtual de la UCA. Se utilizó el programa Big Blue Button.

Variables dependientes

Ansiedad: considerada como hiperactivación fisiológica “como una respuesta anticipatoria a una amenaza futura que puede existir o no” (Pineda-Sánchez, 2018, p. 30).

Depresión: estado de ánimo caracterizado por bajo afecto positivo y anhedonia (Sandín et al., 1999).

Calidad de vida: constructo que abarca diversos aspectos de la vida de las personas tales como el bienestar psicológico y físico; el apoyo emocional, social, comunitario y de servicio; el funcionamiento interpersonal, ocupacional e independiente; el autocuidado, la autorrealización personal y la satisfacción espiritual.

Optimismo: expectativas positivas acerca de la ocurrencia de eventos positivos futuros (Carver et al., 2010) que reporta beneficios respecto al bienestar físico y psicológico de las personas, tanto en población clínica como general, así como en diferentes contextos culturales y profesionales (Carver et al., 2010; Seligman, 2008; Vera-Villarroel, Pavez & Silva, 2012)

Afecto Positivo (AP) y Afecto Negativo (AN). El AP alude a un alto nivel de actividad, entusiasmo, energía y participación gratificante, mientras que el AN se relaciona con el distrés subjetivo y la presencia de emociones como ira, culpa, miedo (Sandín et al., 1999)

Rumiación: sesgo cognitivo relacionado con el procesamiento de la información.

Malestar psicológico: estado de distrés caracterizado por ausencia de bienestar subjetivo; presencia de síntomas ansiosos y depresivos; afectación del nivel de funcionamiento general (relaciones interpersonales y el nivel de funcionamiento cotidiano); y riesgo de cometer agresiones a terceros o autolesiones.

Evitación: Hayes et al. (2004) y Valencia (2018) definen la evitación experiencial como aquello que ocurre cuando una persona intenta no conectarse con aquellas experiencias privadas concretas que puede estar experimentando en un momento determinado, tales como sensaciones interoceptivas, emociones, recuerdos o imágenes, e instrumenta acciones tendientes a alterar la forma, la frecuencia o el contexto de aparición.

Instrumentos

Para evaluar la validez del programa implementado, se contó con dos medidas de las variables dependientes en estudio de cada una de las unidades de análisis que fueron tomadas en dos tiempos distintos (noviembre 2020 y enero 2021).

Se aplicaron los siguientes instrumentos autoadministrables:

Overall Anxiety Severity and Impairment Scale- OASIS (Campbell-Sills et al., 2009). Escala general que evalúa la gravedad e interferencia de la ansiedad durante la semana anterior. Auto informe de 5 ítems con respuestas de tipo Likert de 5 puntos que se codifican de 0 a 4, la puntuación total se obtiene del sumatorio de los ítems y varía de 0 a 20. Puntuaciones más altas indican mayor gravedad y deterioro funcional como resultado de los síntomas de ansiedad. Utilizamos la versión en español de Osma y García Palacios (Osma et al., 2019). El coeficiente alfa de Cronbach para los cinco ítems en el OASIS hallado por González-Robles et al. (2018) fue .86. Estudios previos (Campbell-Sills et al., 2009; Norman et al., 2011) demostraron una alta consistencia interna (α = .80), confiabilidad test-re-test y validez convergente y discriminante.

Overall Depression Severity and Impairment Scale- ODSIS (Bentley et al., 2014; Mira et al., 2019). Escala general de gravedad e interferencia de la depresión. Compuesto por cinco ítems. Este autoinforme evalúa la severidad y el deterioro relacionados con los síntomas de depresión, así como su interferencia en el trabajo, escuela y vida social. De las cinco respuestas ofrecidas en cada ítem, la persona debe elegir la que mejor describe sus experiencias durante la semana anterior. Las respuestas se codifican de 0 a 4, y se suman para obtener una puntuación total que varía de 0 a 20. Las mediciones han mostrado una excelente consistencia interna (α = .94 en una muestra ambulatoria, .92 en una muestra de la comunidad y .91 en una muestra estudiantil), y buena validez convergente y discriminan (Ferrans & Powers, 1992). González-Robles et al. (2018) encontraron una excelente consistencia interna (0.93).

Quality of Life Index- QLI -versión española (Mezzich et al. 1996; Mezzich et al., 2000). Autoinforme compuesto por diez ítems que evalúan la calidad de vida en diez áreas o dimensiones: bien- estar psicológico, bienestar físico, apoyo emocional y social, funcionamiento interpersonal, autocuidado y funcionamiento independiente, apoyo comunitario y de servicio, funcionamiento ocupacional, autorrealización personal, satisfacción espiritual y una evaluación general de la calidad de vida global. Cada ítem debe ser respondido considerando el estado actual y se evalúa en una escala de 10 puntos que va de 1 (Malo) a 10 (Excelente). El índice general se calcula al sumar todos los elementos (total rango es de 10 a 100). En el estudio de validación español (Mezzich et al., 2000) el QLI obtuvo un alfa de Cronbach de .89. El alfa de Cronbach hallado en el estudio de González-Robles et al. (2018) fue .90.

Cuestionario de Optimismo- COP (Pedrosa et al., 2015). Es un cuestionario que evalúa el optimismo disposicional de forma breve, válida y fiable con independencia del contexto de aplicación y de la edad de la población diana. Consta de nueve ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos, donde 1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” y 5 a “totalmente de acuerdo”. Un índice general se calcula sumando todos los elementos (rango de 9 a 45). Su fiabilidad fue (α = .84). Los autores aportan el baremo del instrumento en decatipos (Pedrosa et al., 2015).

Escala de Afecto Positivo y Negativo-PANAS (Watson et al., 1988). La adaptación española ha sido llevada a cabo por Sandín et al. (1999) y López-Gómez, Hervas y Vázquez (2015). Es un autoinforme de 20 ítems que evalúa dos dimensiones o factores en dos escalas independientes: subescala de afecto positivo (AP) y subescala de afecto negativo (AN). Cada escala está compuesta de 10 ítems codificados en un rango de 1 a 5 donde 1 corresponde a “nada o muy poco” y 5 a “extremadamente”. La puntuación mínima de cada subescala es 10 y puntuación máxima 50. El PANAS ha mostrado una excelente validez convergente y divergente y una alta consistencia interna (Sandín et al., 1999; Watson, Clark & Tellegen, 1988). El coeficiente de Cronbach hallado en el estudio de González-Robles et al (2018) fue excelente para el AP (.93) y bueno para el AN (.88).

Escala de Respuestas Rumiativas - RRS (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). La Escala de res- puestas rumiativas fue adaptada al español por Hervás (2008) y evalúa el estilo rumiativo. Es decir, la presencia de pensamientos de tipo negativo y recurrente al experimentar emociones negativas. Consta de 22 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 4 puntos, donde 1 corresponde a “casi nunca” y 4 a “casi siempre”. Las puntuaciones oscilan entre 22 y 88 puntos. El alfa de Cronbach hallado en el estudio de Hervás (2008) fue (0.93).

Clinical Outcomes in Routine Evaluation-OutcomeMeasure (CORE - OM, s.f.) versión española de Feixas et al. (2012). El CORE-OM es un instrumento fiable y válido para evaluar el malestar psicológico y para monitorear el progreso y cambio en psicoterapia. Consta de 34 ítems con cinco opciones de respuesta tipo Likert, donde 0 corresponde a “nunca” y 4 a “siempre”. La versión española del CORE- OM ha mostrado propiedades psicométricas aceptables (Trujillo et al., 2016). Se trata de un instrumento psicológico diseñado especialmente para la evaluación del progreso terapéutico. Por su brevedad, ver- satilidad y por ser de acceso gratuito pretende llegar a ser utilizado de forma generalizada en servicios psicológicos y consultas privadas de psicoterapia para evaluar el cambio terapéutico de pacientes muy diversos. El CORE-OM es un cuestionario de auto informe compuesto de 34 ítems que evalúan el estado del cliente o paciente a partir de una serie de dimensiones definidas como Bienestar subjetivo (W): 4 ítems que valoran tanto bienestar como malestar general, aunque se corrigen al considerar este último de forma que a mayor puntuación mayor malestar; Problemas/Síntomas (P): 12 ítems que valoran ansiedad, depresión, trauma y síntomas físicos; Funcionamiento general (F): 12 ítems que evalúan relaciones de intimidad, relaciones sociales y nivel de funcionamiento cotidiano; y, por último, Riesgo (R): 4 ítems que son utilizados como indicadores clínicos de intentos de suicidio, autolesiones y 2 ítems para los actos de agresión a terceros. Menores puntuaciones en las cuatro escalas reflejan una disminución del malestar psicológico y un mayor progreso terapéutico (Trujillo et al., 2016).

Brief Experiential Avoidance Questionnaire- BEAK (Gámez et al., 2014). Adaptado al español y validado por Vázquez-Morejón et al. (2019), este instrumento evalúa la evitación experiencial. Está compuesto por 15 ítems con seis opciones de respuesta tipo Likert, donde 1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” y 6 a “totalmente de acuerdo”, con una puntuación mínima de 15 y máxima 90. El alfa de Cronbach hallado en el estudio de Vázquez-Morejón et al. (2019) fue 0.82.

Escala de satisfacción/opinión sobre el tratamiento, adaptación española de Borkovec & Nau (1972). La Escala de satisfacción/opinión fue aplicada en la fase de evaluación pos test, es decir, una vez el tratamiento había concluido, para que los participantes evaluaran su propia experiencia con el tratamiento. Es un autoinforme que consta de seis ítems que evalúan el grado de satisfacción de la persona en relación con distintos aspectos del tratamiento recibido tales como si les ha parecido lógico o recomendable, entre otros aspectos (Villamarín, 1987). El ítem 1 evalúa el grado de satisfacción con la lógica del tratamiento; el ítem 2, el grado de satisfacción con el tratamiento; el 3, el grado en que recomendaría el tratamiento; el ítem 4 evalúa la utilidad del tratamiento para otras personas; el 5, la utilidad del trata- miento para su problema, y, finalmente, el ítem, 6 el grado de aversividad del tratamiento (Rachyla et al., 2016). Botella y su equipo (2019) hallaron que el mismo tiene propiedades psicométricas apropiadas. A cada ítem se le asigna una puntuación del 1 al 10, donde 1 corresponde a “nada” y 10 a “totalmente”.

Ficha sociodemográfica. Se tomaron los datos referentes a edad, género, nacionalidad, estado civil, número de hijos, nivel de estudios, profesión desempeñada u ocupación, situación laboral actual, variables relacionadas con la salud de los participantes (enfermedades, medicación, tratamiento psicológico/psiquiátrico).

Procedimiento

Desde el SAP de la UCA, se diseñó una intervención grupal online en el mes de noviembre del año 2020 y se invitó a participar a todos los alumnos que habían solicitado atención psicológica al inicio del curso 2020-2021. La intervención finalizó en el mes de enero de 2021.

El estudio se realizó en dos fases diferenciadas: fase 1 de Evaluación (pre y pos test) y fase 2 de Intervención. En la fase de evaluación, se realizaron las mediciones de las variables dependientes: ansiedad, depresión, calidad de vida, optimismo, afecto positivo y negativo, respuestas rumiativas, malestar psicológico y evitación experiencial y en la fase de Intervención se desarrollaron las 12 sesiones grupa- les, online sincrónicas al aplicar el PU. El objetivo primordial de esta investigación fue evaluar el efecto de la variable independiente (PU) sobre las variables dependientes.

Atendiendo a que la propuesta fue completamente online, para la evaluación pre y pos se construyó un formulario de Google, en el cual se incluyeron tanto el consentimiento informado como las técnicas seleccionadas. El estudio se llevó a cabo de acuerdo con las directrices de la declaración de Helsinki, la normativa actual de la Unión Europea y la legislación española vigente sobre protección de datos. Los participantes dieron el consentimiento informado previo al inicio del estudio.

Análisis de datos

Para el cálculo de los resultados, se utilizó el paquete estadístico SPSS-21 (IBM Coorp). Se trató de una muestra pequeña (N = 9). Para explorar la normalidad de la distribución, se consideró la prueba de normalidad Shapiro Wilk, y, debido a la distribución normal de los datos, se utilizó la técnica paramétrica t de Student para analizar significancia. Para evaluar la efectividad del programa aplicado, se estableció la significación estadística en un intervalo de confianza del 95% (p < .05).

Resultados

La tabla 2 muestra los datos descriptivos obtenidos por los participantes en los distintos instrumentos utilizados en el estudio.

Tabla 2 Datos estadísticos descriptivos de los resultados pre y pos test obtenidos por las participantes en todas las pruebas realizadas

| Puntuaciones Pre test y Postest | Mínimo | Máximo | Media | DE | Incremento |

| Pretest OASIS | 6.00 | 16.00 | 9.77 | 3.8 | |

| Postest OASIS | .00 | 15.00 | 7.33 | 4.3 | - 2.44 |

| Pretest ODSIS | 2.00 | 15.00 | 8 | 4.55 | |

| Postest ODSIS | 4.00 | 11.00 | 7 | 2.73 | -1 |

| Pretest QLI-Sp | 22.00 | 69.00 | 52.55 | 16.97 | |

| Postest QLI-Sp | 39.00 | 80.00 | 56.77 | 14.6 | +4.22 |

| Pretest COP | 16.00 | 34.00 | 27.11 | 5.01 | |

| Postest COP | 20.00 | 32.00 | 26.88 | 3.68 | -0.22 |

| Pretest PANAS A.P. | 14.00 | 31.00 | 24.22 | 5.14 | |

| Postest PANAS A.P. | 19.00 | 32.00 | 25.33 | 3.9 | +1.11 |

| Pretest PANAS A.N. | 20.00 | 44.00 | 31.11 | 7.57 | |

| Postest PANAS A.N. | 18.00 | 39.00 | 26.77 | 7.87 | -4.33 |

| Pretest RRS | 49.00 | 72.00 | 61.33 | 9.38 | |

| Postest RRS | 40.00 | 70.00 | 57.33 | 10.04 | -4 |

| Pretest CORE OM Bienestar | 6.00 | 13.00 | 9.66 | 2.06 | |

| Postest CORE OM Bienestar | 7.00 | 13.00 | 9.77 | 1.78 | +0.11 |

| Pretest CORE OM Problema | 18.00 | 41.00 | 27.11 | 7.94 | |

| Postest CORE OM Problema | 13.00 | 40.00 | 26.88 | 8.41 | -0.22 |

| Pretest CORE OM Funcionamiento | 13.00 | 26.00 | 20.55 | 4.53 | |

| Postest CORE OM Funcionamiento | 6.00 | 26.00 | 19.88 | 6.17 | -0.66 |

| Pretest CORE OM Riesgo | 1.00 | 9.00 | 2.77 | 2.53 | |

| Postest CORE OM Riesgo | .00 | 6.00 | 2 | 2 | -0.77 |

| Pretest CORE OM VISI | 43.00 | 75.00 | 60.11 | 12.65 | |

| Postest CORE OM VISI | 29.00 | 77.00 | 58.55 | 15.38 | -1.55 |

| Pretest CORE OM VISI-R | 41.00 | 70.00 | 57.33 | 11.25 | -0.77 |

| Postest CORE OM VISI-R | 28.00 | 74.00 | 56.55 | 14.67 | |

| Pretest BEAK | 30.00 | 67.00 | 48.11 | 11.35 | |

| Postest BEAK | 33.00 | 68.00 | 44 | 10.59 | -4.11 |

Nota. OASIS: OverallAnxietySeverity and ImpairmentScale; ODSIS: OverallDepressionSeverity and ImpairmentScale; QLI-Sp: Quality of LifeIndex-QLI, versión española-QLI-Sp; COP: Cuestionario de Optimismo; PANAS A.P.: Escala de Afecto Positivo y Negativo, factor 1 (Afecto Positivo); PANAS A.N.: Escala de Afecto Positivo y NegativO, factor 2 (Afecto Negativo); RRS: Escala de Respuestas rumiativas; CORE OM Bienestar: ClinicalOutcomes in RoutineEvaluation-OutcomeMeasure, Escala de Bienestar; CORE OM Problema: ClinicalOutcomes in RoutineEvaluation - OutcomeMeasure, Escala Problema; CORE OM Funcionamiento: ClinicalOutcomes in RoutineEvaluation-OutcomeMeasure, Escala Funcionamiento; CORE OM Riesgo: ClinicalOutcomes in RoutineEvaluation-OutcomeMeasure, Escala Riesgo; CORE OM VISI: ClinicalOutcomes in RoutineEvaluation-OutcomeMeasure; CORE OM VISI-R: ClinicalOutcomes in RoutineEvaluation- OutcomeMeasure; BEAK: BriefExperientialAvoidanceQuestionnaire

Al considerar los datos del cuestionario OASIS, tras la participación en el programa, se observó una disminución en la interferencia y gravedad asociada a la ansiedad de los participantes. Si bien no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pre y pos test (t = 1.367; p >.209), la participación en el programa generó mejoras en la ansiedad con una disminución cuantitativa media observada en el pos test de 2.44 puntos.

A partir de los datos obtenidos en el cuestionario ODSIS, se obtuvo una disminución en la interferencia y gravedad asociada a la depresión, tras la participación en el programa. Sin embargo, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pre y post test (t = .466; p > .654). No obstante, la participación en el programa generó mejoras en la interferencia y gravedad asociada a la depresión con una disminución cuantitativa media observada en el pos test de 1 punto.

Tras la participación en el programa, se observó un incremento en la calidad de vida en los participantes. Si bien no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pre y pos test en el QLI-Sp (t = -.734; p > .484), es posible aseverar que la participación en el programa generó cambios en el índice de calidad de vida. El incremento cuantitativo medio observado en el pos test fue de 4.22 puntos.

Del análisis de los resultados del COP, se observó una leve disminución en el optimismo de los participantes tras la participación en el programa. La reducción cuantitativa media observada en el pos test fue de 0.22 puntos. No obstante, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pre y pos test (t = -.202; p > .845). Participar en el programa no generó mejoras en el optimismo.

Tabla 3 Valores medios, desviación estándar (DE) y comparaciones entre los resultados pre y pos test en las diferentes pruebas obtenidos por las participantes

| Pre test | Pre test | ||||

| Pruebas administradas | Media | DE | Media | DE | t |

| Overall Anxiety Severity and Impairment Scale- OASIS | 9.77 | 3.8 | 7.33 | 4.3 | 1.367 |

| Overall Depression Severity and Impairment Scale- ODSIS | 8.00 | 4.55 | 7 | 2.73 | .466 |

| Quality of Life Index- QLI, versión Española- QLI-Sp. | 52.55 | 16.97 | 80 | 56.77 | -.734 |

| Cuestionario de Optimismo-COP | 27.11 | 5.01 | 26.88 | 3.68 | .202 |

| Escala de Afecto Positivo y Negativo- PANAS, factor 1 (afecto positivo) | 24.22 | 5.14 | 25.33 | 3.9 | -.626 |

| Escala de Afecto Positivo y Negativo- PANAS, factor 2 (afecto negativo) | 31.11 | 7.57 | 26.77 | 7.87 | 3.250* |

| Escala de Respuestas rumiativas-RRS | 61.33 | 9.38 | 57.33 | 10.04 | 2.219 |

| Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM), Escala Bienestar | 9.66 | 2.06 | 9.77 | 1.78 | -.138 |

| Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM), Escala Problema | 27.11 | 7.94 | 26.88 | 8.41 | .120 |

| Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM), Escala Funcionamiento | 20.55 | 4.53 | 19.88 | 6.17 | .404 |

| Clinical Outcomes in Routine Evaluation -Outcome Measure (CORE-OM), Escala Riesgo | 2.77 | 2.53 | 2 | 2 | 2.401* |

| Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM), VISI | 60.11 | 12.65 | 58.55 | 15.38 | .497 |

| Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM), VISI-R | 57.33 | 11.25 | 56.55 | 14.67 | .241 |

| Brief Experiential Avoidance Questionnaire - BEAK | 48.11 | 11.35 | 44 | 10.59 | 1.110 |

*p < .05

En cuanto a los datos obtenidos del PANAS, el análisis factorial agrupa los 20 ítems en dos factores: factor 1 (afecto positivo) y factor 2 (afecto negativo). En relación con el afecto positivo, entre las mediciones pre pos test de los participantes, se observó un incremento, aunque tales diferencias no alcanzaron una significatividad estadística (t = -.626; p >. 549). En cuanto a la variable afecto negativo, en las mediciones pos test se observó una disminución. Los resultados obtenidos de la prueba t de Student arrojaron diferencias estadísticamente significativas (t = 3.250; p < .012). En cualquier caso, el afecto positivo se incrementó en 1.11 puntos y el afecto negativo se redujo en 4.33 puntos.

En la Escala de Respuestas Rumiativas, adaptación española, del análisis de los resultados obtenidos en las mediciones pre pos test fue posible observar una reducción de las conductas rumiativas tras la participación en el programa, aunque sin alcanzar un aceptable nivel de diferenciación estadística (t = -.2.219; p >. 057). En este caso, la conducta rumiativa se redujo en 4 puntos.

En relación con los datos del CORE-OM, el análisis factorial agrupa los 34 ítems en seis factores: Bienestar, Problema, Funcionamiento, Riesgo, VISI y VISI-R. Una menor puntuación refleja mayor bienestar y progreso en el tratamiento. En relación con el factor Bienestar, se observó un leve incremento en las mediciones pre pos test, lo que refleja una muy leve disminución del bienestar. No obstante, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pre y pos test (t = -.138; p>. 894). El incremento cuantitativo medio observado en el pos test fue de 0.11 puntos. En relación con el factor Problema, se observó una disminución en las mediciones pos test, lo que refleja una reducción de los problemas y/o síntomas tras la participación en el programa, aunque sin alcanzar la significación estadística (t = .120; p > .908). La disminución cuantitativa media observada en el pos test fue de 0.22 puntos. En la escala Funcionamiento, tras la participación en el programa, se observó una disminución en las mediciones pos test, lo que refleja un incremento del funcionamiento (las diferencias no fueron significativas estadísticamente: t = .404; p > .697). La disminución cuantitativa media observada en el pos test fue de 0.66 puntos. Sin embargo, en la escala Riesgo, se observó una disminución en las mediciones pos test que refleja una reducción del malestar y percepción del riesgo. La disminución cuantitativa media observada en el post test fue de 0.77 puntos. Los resultados obtenidos de la prueba t de Student arrojaron diferencias estadísticamente significativas (t = 2.401; p < .043). En la escala general de Visibilidad (VISI), se observó una disminución en las mediciones pos test, lo que refleja un incremento del bienestar tras la participación en el programa, aunque no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pre y pos test (t = .497; p > .633). La disminución cuantitativa media observada en el post test fue de 1.55 puntos. Los resultados obtenidos en la escala VISI dan cuenta no solo de la reducción del malestar psicológico de los participantes tras la participación en el tratamiento, sino también del progreso en el tratamiento. En la escala VISI-R (Visibilidad menos riesgo), se observó una disminución en las mediciones pos test, aunque no llegaron a ser significativas estadísticamente (t =.241; p >.815). La disminución cuantitativa media observada en el pos test fue de 0.77 puntos.

Al considerar los datos obtenidos a partir del BEAK tras la participación en el programa, se observó una disminución de las conductas evitativas, aunque tal diferencia no alcanzó significancia estadística (t = 1.110; p >.299). Numéricamente, no obstante, las conductas evitativas se redujeron en 4.11 puntos.

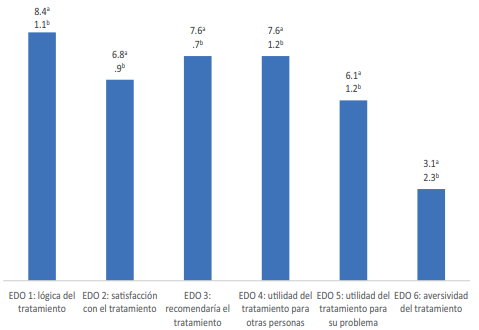

Durante la evaluación pos test, se aplicó la Escala de satisfacción/opinión. Los resultados evidenciaron niveles aceptables de satisfacción con los distintos aspectos vinculados al programa de intervención recibido, especialmente con la lógica del tratamiento (ver figura 1).

Nota. EDO = Escala de Opinión; EDO 1 = opinión sobre la lógica del tratamiento; EDO 2 = satisfacción con el tratamiento; EDO 3 = recomendaría el tratamiento; EDO 4 = utilidad del tratamiento para otras personas; EDO 5 = utilidad del tratamiento para su persona; EDO 6 = aversividad del tratamiento. A Promedio. bDesviación estándar.

Figura 1 Resultados M y SD obtenidos en la escala de satisfacción/opinión sobre el tratamiento (adaptación española de Borkovec & Nau)

Discusión

El objetivo del presente estudio fue valorar la eficacia del PU con estudiantes universitarios que habían solicitado atención al SAP de la UCA. Los resultados obtenidos mostraron algunos de los beneficios del programa de intervención aplicado. La propuesta fue completamente online, y desarrollada enteramente durante la situación de pandemia, con restricciones en la movilidad y una formación universitaria en una modalidad completamente online.

Los resultados son sugerentes en lo que respecta a la aplicación de programas en formato grupal online sincrónico. Se considera que los tratamientos psicológicos dispensados a través de la web son una aproximación emergente para desarrollar terapias cognitivo conductuales contrastadas (Sandín et al., 2020).

Las variaciones pre pos test permiten inferir que la intervención resultó útil para incrementar el bienestar de los participantes, quienes reportaron una disminución estadísticamente significativa del afecto negativo y de la percepción del riesgo; todo esto en un contexto de alerta sanitaria por COVID 19.

Tal como fuera reseñado, la participación en el PU promovió una disminución en la gravedad e interferencia de la ansiedad y de la depresión de los estudiantes participantes. Si bien tales diferencias no fueron estadísticamente significativas, estas mejoras podrían atribuirse a la participación en la intervención psicológica, porque diversas investigaciones han reportado los altos niveles de ansiedad y depresión hallados en estudiantes universitarios durante la alerta sanitaria. En un estudio con 1264 estudiantes universitarios peruanos, se observó que más de la mitad de la muestra presentó entre 3 y 4 de los 6 indica- dores de ansiedad y el 46% de la muestra entre 3 y 4 de los 6 indicadores de depresión (Yarlequé-Chocas et al., 2021). Asimismo, una investigación con 62 estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas de México reportó que el cambio de modalidad educativa redujo la interacción con el profesor y los compañeros, y que el principal sentimiento experimentado ante la contingencia y las clases virtuales fue el estrés (Manzo-Chávez & Vallejo-Castro, 2021). En concordancia con esto, un estudio argentino describió indicadores de salud mental negativos en 435 estudiantes universitarios con una edad promedio de 22.34 años durante el confinamiento. En la población estudiada, se observó presencia de ansiedad, depresión y afectividad negativa; por lo que estiman que las intervenciones tendientes a promover el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios permitirían amortiguar los síntomas de malestar emocional y la aparición o el agravamiento de los problemas mentales (Martínez-Nuñez et al., 2021).

Debido a la pandemia, los gobiernos implementaron medidas de prevención del contagio, tales como la cuarentena obligatoria o el distanciamiento social. Dichas situaciones impactaron en la vida de las personas y han generado consecuencias psicológicas negativas; por ejemplo, la desesperanza. Esta puede ser entendida como la percepción (a nivel cognitivo, conductual y emocional) de dificultad o imposibilidad para alcanzar algún propósito, lo que afecta la capacidad para afrontar eventos estresantes. De los resultados obtenidos de la Escala de Desesperanza de Beck, en una muestra de 213 estudiantes universitarios colombianos, se halló que el 46.6% de los participantes presentó un nivel leve de desesperanza; un 10.3%, un nivel moderado y un 2.8%, nivel alto. Es decir que casi 6 de cada 10 estudiantes evidenciaron algún nivel de desesperanza. Los autores enfatizan la pertinencia e importancia de desarrollar estrategias de intervención coordinadas desde el área educativa y de salud de las instituciones universitarias como herramienta eficaz para paliar tan situación (Vanegas-Méndez et al., 2021).

Jané-Llopis (2004) insiste en la conveniencia de implementar estrategias de intervención psicológica, que promueva la salud mental para contribuir al bienestar general y salud integral de las personas. La intervención diseñada en el presente estudio resultó eficaz para reducir la afectividad negativa de los estudiantes universitarios participantes (disminución post test del factor afecto negativo del PANAS). Además, promovió cambios en la sensación de incontrolabilidad de los eventos vitales, que se refleja en la disminución de la percepción de riesgo (reducción pos test de la puntuación en la escala Riesgo del CORE OM), todo esto en un contexto de alerta sanitaria en España.

Al tratarse de una propuesta online, es decir, a su calidad de “I Care program” (Rosen et al., 2020), fue posible asegurar su continuidad aun a pesar del incremento de las restricciones a la movilidad social promovidas por las autoridades durante el mes de noviembre de 2020 en España. Su formato grupal resultó coste/efectivo. Si bien el tamaño y tipo muestral no permiten generalizar los resultados, tanto los datos cuantitativos como los estadísticos acreditan los beneficios de la aplicación grupal, online sincrónica del PU en los participantes. A la hora de interpretar los resultados, la falta de grupo control en los estudios cuasi experimentales lleva a contemplar la posibilidad de que los cambios puedan deberse a otros factores no tenidos en cuenta (Cook & Campbell, 1986). Sin embargo, se estima que, estos estudios con control parcial (Van-Dalen & Meyer, 1971) o no aleatorizado (Anderson et al., 1980), en contextos terapéuticos, permiten una suficiente verificación de las variables independientes. Otra limitación del estudio se relaciona con las características propias de toda intervención online, tales como la necesidad de que los participantes cuenten con acceso a internet, dispongan de un dispositivo que permita tal acceso y tengan una mínima formación e idoneidad en el manejo de ordenadores y móviles.

Los hallazgos de este estudio preliminar permiten concluir que participar en un programa de prevención indicada de la salud, gestado desde un Servicio de Atención Psicológica universitario, con un formato grupal online sincrónico resultó, eficaz para disminuir el malestar de los estudiantes participantes, promovió una reducción del afecto negativo y de la percepción de riesgo. Dichos aspectos resultan de considerable importancia en jóvenes estudiantes durante la situación de alerta sanitaria.