Introducción

El porcentaje de adultos mayores (AM, en adelante) en Chile ha tenido un aumento significativo a lo largo del tiempo, teniendo, desde el año 1992 al 2017, un crecimiento de un 6.2 %. Actualmente, hay 2 800 000 AM en Chile, lo cual equivale al 16.2 % de la población total, de los cuales, debido a los cambios físicos y psicológicos propios de la vejez, un gran porcentaje presenta niveles elevados de sedentarismo (Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), 2017). La Encuesta Nacional de Salud de los años 2016-2017, establece que en Chile hay un 86.7 % de personas que presentan una conducta sedentaria en su tiempo libre. Por otra parte, existe un 94 % de personas mayores de 65 años que no realizan actividad física durante, al menos 30 minutos, 3 veces por semana, fuera de su horario de trabajo (MINSAL, 2017). Aquella condición, según diferentes especialistas, generaría consecuencias negativas a su salud y calidad de vida (Ai et al., 2021; Chasipanta et al., 2020; Ríos-Rojas et al., 2020).

Según informó el Servicio Nacional de Adulto Mayor (SENAMA), se estima que en el año 2050 el porcentaje de AM en Chile aumente a un 24 % (SENAMA, 2019). Por ello, es de suma importancia que los AM mejoren los niveles de actividad física recomendada para mantener una buena salud. Unas de las modalidades más utilizadas o recomendadas de entrenamiento para AM corresponden al entrenamiento tradicional de fuerza (ETF). En aquel entrenamiento tradicional, se puede apreciar que “se repiten los mismos ejercicios durante un determinado período de tiempo y la magnitud de la carga (volumen, intensidad, número y complejidad de los ejercicios, etc.)” (Costa et al., 2021). En contraste con aquella tendencia, se encontraría el entrenamiento funcional (EF), que, dentro de las múltiples manifestaciones y propuestas de entrenamiento, es una de las que ha tenido mayor auge en los últimos años (Bustos-Viviescas et al., 2021; Hernando-Castañeda, 2009; Parada, 2015; Veiga et al., 2021).

El EF incluye ejercicios físicos que suelen estar más asociados a la cotidianeidad y realidad de las personas que se entrenan (Mercedes-Cabezas et al., 2017). En este sentido, se adapta a los objetivos y contextos de las personas que lo utilizan. Por ello, también se ha considerado muy pertinente para las personas que realizan entrenamientos con el objetivo de favorecer su salud (De Sousa et al., 2021; McLaughlin et al., 2020). En función de esta mirada orientada a la salud, aquel entrenamiento ha sido descrito como aquel proceso que se orienta a mejorar “las posibilidades de actuación de la persona en el medio físico y social que la rodea. Dichas posibilidades de actuación se relacionan con las funciones (respiratorias, cardiovasculares, musculares, articulares…) necesarias para la normal vida de relación de las personas” (Diéguez, 2007, p. 36). En términos similares a los de la cita anterior, Veiga et al. (2021) han señalado que el entrenamiento funcional se orienta a desarrollar en las personas su “fuerza muscular y que involucra a la vez actividades para la mejora del equilibrio, la coordinación y la resistencia con el objetivo de permitir a la persona mejorar su capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria” (Veiga et al., 2021, p. 785).

Estudios sobre el EF muestran que favorece la capacidad cardiorrespiratoria medio de entrenamientos a mediano plazo. Además, se ha asociado a la mejora del sistema cardiovascular del AM (Rezende-Barbosa et al., 2018). Dentro del EF encontramos una rama denominada Entrenamiento Funcional de Alta Intensidad (HIFT), la que ha evidenciado que su práctica favorece o induce adaptaciones en la función motora de los AM. Sin embargo, la literatura demuestra que no es del todo recomendable para el AM, debido a su gran impacto negativo en personas no entrenadas, sobre todo, en la producción de lesiones (Wilke & Mohr, 2020). También se ha señalado que el EF como el ETF demuestran la misma efectividad en adaptaciones de fuerza, potencia y resistencia muscular y fuerza isométrica en poblaciones femeninas de AM (Aragão-Santos et al., 2019).

En este contexto, como una vía para favorecer la salud, el EF sería una alternativa plausible para el desarrollo de la funcionalidad asociada a la condición física en el AM. Sin embargo, es necesario tener una compilación de la evidencia disponible en la literatura para evaluar el efecto de este tipo de entrenamiento en el mejoramiento de la condición física del AM. Esto ha llevado a la siguiente pregunta: ¿qué tan efectivo es el EF en comparación con el ETF en la mejora de la condición física de los adultos mayores? La resolución de esta pregunta de investigación, que en este caso se abordará desde una revisión sistemática,

puede ser de gran aporte a los profesionales del área de la actividad física que se desempeñan con AM. Con base en lo mismo, el objetivo de esta revisión es evaluar la efectividad del EF en comparación con el ETF, sobre el mejoramiento de la condición física en los adultos mayores.

Método

Se ha realizado una revisión de tipo sistemática (Blythe & Johnson, 2021), la cual se caracteriza por responder con exhaustividad una pregunta científica con base en la evidencia disponible. Para esta revisión se tomaron en consideración las recomendaciones del modelo PRISMA (Urrútia & Bonfill, 2010). Específicamente, los aspectos estudiados se definieron siguiendo el modelo PICOT, como se muestra en la

Tabla 1 Aspectos de estudio en función del modelo PICOT

| Criterios | Aspectos seleccionados |

|---|---|

| Población | Adultos/as mayores de 60 0 más años |

| Intervención | Entrenamiento funcional |

| Comparación | Entrenamiento tradicional de fuerza |

| Variable dependiente | Condición física (general o funcional) |

| Tipos de estudios a incluir | a) Estudios experimentales (aleatorios-grupo control) |

| b) Estudios cuasiexperimentales (no presentan grupo control) |

Fuente: Elaboración propia.

Para la selección de artículos, se consultaron las siguientes bases de datos: Pubmed, SCOPUS, SPORTDiscus, PEDro y Web of Science. La estrategia de búsqueda incluyó términos clave como “functional training”, “elderly”, “resistance training” y “fitness”. Cabe destacar, que para cada base de datos consultada se diseñó una estrategia de búsqueda específica, como se aprecia en la Tabla 2. Además, esta búsqueda se desarrolló entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2021.

Tabla 2 Estrategia de búsqueda

| Bases de datos | Estrategia de búsqueda |

| Pubmed | "Resistance Training"(Mesh) AND "Aged"(Mesh) AND "Physical Fitness"(Mesh) AND "functional training" |

| Scopus | Configuración de campos de búsqueda: “Article title, abstract and keywords” Filtro desde 2011-2021. TITLE-ABS-KEY (functional AND training) AND TITLE-ABS-KEY (elderly) AND TITLE-ABS-KEY (resistance AND training) AND TITLE-ABS-KEY (fitness)) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR,2021) OR LIIT-TO (PUBYEAR, 2020) (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2014) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2012)) |

| SPORTDiscus | “Functional training” AND “elderly” AND “resistance training” AND “fitness” |

| PEDro | "Functional training" "elderly" "resistance training" "fitness" |

| Web of Science | TEMA: ("functional training") AND TEMA: (elderly) AND TEMA: ("resistance training") AND TEMA: (fitness) |

Fuente: Elaboración propia.

Los criterios de inclusión, de forma más detallada, fueron los siguientes seis: a) estudios con adultos/as mayores de 60 o más años; b) la población podía ser saludable o presentar ECNT asociadas a la vejez (diabetes, cáncer, enfermedades coronarias, Alzheimer o Parkinson) u otras como fragilidad, sarcopenia, dinapenia y osteopenia; c) estudios con intervenciones de entrenamiento funcional con cuatro o más semanas; d) estudios con intervenciones de fuerza con sobrecarga con cuatro o más semanas; e) estudios con elementos tradicionales de condición física o cualidades físicas (fuerza, flexibilidad, resistencia, agilidad, velocidad, etc.) y pruebas de condición física funcional para el AM (ej.: Senior Fitness Test, test de marcha, etc.); f) estudios experimentales y cuasiexperimentales.

En cuanto a los criterios de exclusión, fueron los siguientes tres: a) estudios con Entrenamiento Funcional de Alta Intensidad (HIFT), Crossfit©, entrenamientos de intervalos de alta intensidad (HIIT) basados en ejercicios neuromusculares u otros que se desarrollen en medios ajenos a la vida cotidiana del AM (ej.: medio acuático); b) estudios que tuviesen cualquiera de las contraindicaciones absolutas para hacer actividad física, tales como: infarto de miocardio reciente o cambios en la electrocardiografía, el bloqueo cardíaco completo, la angina inestable y la hipertensión no controlada (Elsawy & Higgins, 2010); y c) diseños, protocolos o estudios experimentales o cuasiexperimentales sin resultados publicados.

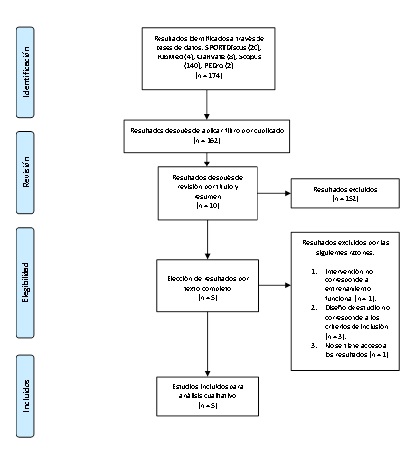

En cuanto al tratamiento de los datos, fueron procesados siguiendo las recomendaciones del protocolo PRISMA de revisiones sistemáticas (Austin et al., 2021), a través de la elaboración de un diagrama de flujo. En primera instancia se recopilaron todos los resultados obtenidos a través de la búsqueda. Luego, fueron eliminados los resultados duplicados. Los artículos seleccionados fueron sometidos a un proceso de filtro por título y resumen. Posteriormente, los artículos fueron sujetos a un análisis por acceso a texto completo, para verificar su concordancia con los criterios de inclusión/exclusión definidos. Finalmente, los trabajos incluidos fueron sometidos a un análisis de riesgo de sesgo, de acuerdo con las recomendaciones del Manual Cochrane (Villanueva et al., 2018).

Resultados

La estrategia de búsqueda identificó un total de 174 artículos (Figura 1), de los cuales se eliminaron 12 por estar duplicados. Sus títulos y resúmenes fueron examinados para determinar su idoneidad, lo que llevó a la inclusión de 10 artículos para análisis por texto completo. Finalmente, los trabajos fueron evaluados en función a los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo un total de 5 artículos para el análisis cualitativo.

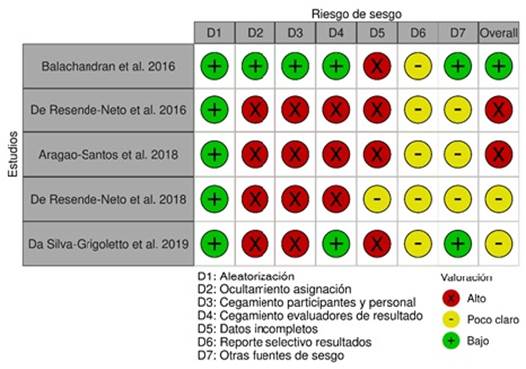

Una vez seleccionados los artículos, se realizó un análisis de riesgo de sesgo (Figura 2). Al respecto, se observó que todos los trabajos incluidos presentaron un bajo riesgo de sesgo en los indicadores de aleatorización y otras fuentes de sesgo. Solo uno de los artículos (Balachandran et al., 2016) presentó un bajo riesgo de sesgo en los dominios de ocultamiento de la asignación y cegamiento de participantes y personal. Por otra parte, cuatro de los estudios (Aragão-Santos et al., 2019; Balachandran et al., 2016; Da Silva-Grigoletto et al., 2019; De Resende-Neto et al., 2016) presentaron un alto riesgo de sesgo en el indicador de datos incompletos, mientras que el trabajo restante (De Resende-Neto et al., 2018) presentó un riesgo de sesgo poco claro en este indicador. En relación con el indicador de reporte selectivo de datos, todos los trabajos incluidos mostraron un riesgo de sesgo poco claro. Tres de los trabajos analizados no detallaron la progresión de cargas aplicadas en alguna de las intervenciones (Aragão-Santos et al., 2018; De Resende-Neto et al., 2016, 2018), valorándose otras fuentes de sesgo con un riesgo poco claro. Finalmente, todos los artículos incluidos presentaron aprobación bioética de los procedimientos experimentales.

Tabla 3. Análisis cualitativo de los artículos incluidos

EF = Entrenamiento Funcional, ETF = Entrenamiento Tradicional de Fuerza, GC = Grupo control. 1 RM = 1 repetición máxima, RPE = Escala de percepción del esfuerzo percibido 1-10 "Rating of Perceived Exertion", OMNI-GSE = Escala de percepción de esfuerzo de 1-10 "OMNI-Global Session in the Elderly", i = Aumento significativo (p<0.05) en comparación a la condición preentrenamiento, ! = Disminución significativa (p<0.05) en comparación a la condición preentrenamiento, ....., = Sin cambios significativos en comparación a la condición preentrenamiento,* = Diferencias significativas entre grupos de entrenamiento,# = Diferencias significativas en comparación a GC.

Discusión

El objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad del EF en comparación con el ETF, sobre el mejoramiento de la condición física en los adultos mayores. Entre los elementos de la condición física general, mayormente abordados, se encuentra la fuerza, la cual fue estudiada en cuatro de los artículos incluidos y clasificada de la siguiente manera: a) fuerza del tren superior e inferior; b) fuerza dinámica máxima; c) fuerza isométrica; d) fuerza de los flexores de tronco; y e) fuerza de los extensores del tronco (Aragão-Santos et al., 2019; Balachandran et al., 2016; Da Silva-Grigoletto et al., 2019; De Resende-Neto et al., 2018, 2019). En el estudio de Aragão-Santos et al. (2019), la fuerza fue dividida en dos aspectos: fuerza dinámica máxima y fuerza isométrica. Ambas manifestaciones de la fuerza presentaron mejoras respecto a la condición preentrenamiento, tanto en respuesta al EF como el ETF, sin identificarse diferencias significativas entre ambos grupos. Interesantemente, se observaron diferencias significativas específicas respecto al grupo control para cada grupo experimental. Específicamente, el ETF mostró mayores niveles de fuerza máxima (28 % vs. 25 %) y fuerza isométrica para el tren superior (19 % vs. 15 %), mientras que el EF manifestó mayores niveles de fuerza isométrica del tren inferior (14 % vs. 4 %). Lo anterior sugiere que la modalidad de EF empleada en el estudio de Aragão-Santos et al. (2019) puede tener un mayor efecto sobre manifestaciones de la funcionalidad relacionadas a la locomoción. Por otra parte, De Resende-Neto et al. (2018), evalúo la fuerza del tren superior e inferior. Al respecto, los participantes aumentaron significativamente su fuerza en prensa de pecho (EF = 7 %; ETF = 10 %), remo sentado (EF = 7 %; ETF = 8 %) y de sentadilla (EF = 14 %; ETF = 16 %) respecto a la condición preentrenamiento; sin detectarse diferencias entre ambos grupos.

De los estudios analizados, solamente en De Resende-Neto et al. (2018) se identificó una diferencia estadísticamente significativa del EF, en comparación al ETF, sobre la fuerza muscular de tren superior (33 % vs. 29 %) y tren inferior (43% vs. 26%) evaluadas a través de las pruebas “arm-curl” y “sit-to-stand” de batería Senior Fitness Test, respectivamente. Cabe destacar que este estudio tuvo una intervención de 8 semanas, mientras que las otras fuentes primarias incluidas en la revisión presentan protocolos con una duración de 12 semanas. Por su parte, si bien en De Resende-Neto et al. (2016) no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de EF y ETF, se identificó un aumento significativo de un 20 % en la evaluación de fuerza del tren inferior, solo para el grupo EF, en comparación a la condición preentrenamiento. En complemento, se evaluó la capacidad para levantarse en 5 oportunidades de una silla en Balachandran et al., 2016. Al respecto, se observó una reducción de un 24 % en el tiempo de ejecución de la prueba, en respuesta al protocolo de EF. De interés, dicha reducción presentó diferencias significativas en comparación con el protocolo ETF, el cual logró una disminución de solo un 14 %. Por lo tanto, la limitada evidencia analizada sugiere que el EF es entre ~1.7-2.8 veces más efectivo que el ETF para la mejora de la fuerza del tren inferior, vinculada a la funcionalidad. Se requieren nuevos estudios para determinar si la duración semanal de las intervenciones puede influir en el efecto de ambas modalidades de entrenamiento.

La capacidad cardiorrespiratoria fue evaluada en dos investigaciones incluidas en la revisión, como parte de la batería Senior Fitness Test (De Resende-Neto et al., 2016, 2018). Al respecto, De Resende-Neto et al. (2016) reporta que el EF induce cambios estadísticamente significativos en la prueba de marcha de 6 minutos (7 %), tanto en comparación a la condición basal, como en función al grupo control. Por otra parte, De Resende-Neto et al. (2018) reporta un aumento del rendimiento en la prueba de marcha de 6 minutos de mayor magnitud (16 %), presentando diferencias significativas tanto en comparación a la condición preentrenamiento como al grupo ETF (5 %). Interesantemente, el estudio que demostró diferencias significativas entre ambos grupos tuvo una duración de 8 semanas. Lo anterior, sugiere que la tasa de respuesta al entrenamiento puede depender de la duración de la intervención. De interés, independientemente de la duración semanal, la proporción de mejora aproximada en la capacidad cardiorrespiratoria es ~3.3 veces mayor en el grupo EF sobre el grupo ETF. No obstante, dada la baja cantidad de estudios analizados, estos resultados deberían ser interpretados con cautela.

La agilidad y el equilibrio dinámico de desplazamiento fueron evaluados en dos estudios (De Resende-Neto et al., 2016, 2018) a través de la prueba time up and go de la batería Senior Fitness Test. Al respecto, De Resende-Neto et al. (2016) reportó una reducción significativa del tiempo de ejecución de la prueba en ambos grupos de entrenamiento, pero con diferencias significativas a favor del grupo de EF (-23 % vs. -8 %). Estos resultados concuerdan con lo reportado en De Resende-Neto et al. (2018), quienes observaron una disminución significativa del tiempo de ejecución de la prueba en ambos grupos de entrenamiento, con diferencias significativas a favor del grupo EF (-15 % vs. -6 %). En su conjunto, se estima que la proporción de cambio en agilidad y equilibrio dinámico es aproximadamente ~2.7 veces mayor en el grupo EF sobre el grupo ETF. La evidencia recopilada sugiere que el EF tendría mejores resultados sobre la agilidad y equilibrio dinámico que el ETF.

Otro de los componentes de la capacidad física funcional del AM es el equilibrio estático. Esta capacidad fue evaluada en el Balachandran et al. (2016) a través de tres pruebas de balance estático (apoyo con pies lado a lado, apoyo con pie en semi-tándem y apoyo con tándem) incluidas en Physical Performance Battery. Al respecto no se observaron cambios significativos en el rendimiento, tanto en comparación con la condición de base, como entre los grupos de entrenamiento.

También se analizaron otras variantes vinculadas a la funcionalidad del AM, tales como bipedestación, marcha, soporte en silla y postura en silla. Las pruebas de soporte de la silla y postura en silla fueron evaluadas en el artículo de Balachandran et al. (2016), observándose que ambas pruebas presentaron un mayor efecto de EF en comparación al ETF, pero sin diferencias significativas entre los grupos. Por otra parte, la prueba de bipedestación y marcha fue evaluada en el estudio de De Resende-Neto et al. (2016), demostrando diferencias significativas a favor del EF por sobre el ETF. Aquellos estudios muestran una cierta tendencia favorable para el EF, sin embargo, es necesario el desarrollo de estudios adicionales para corroborar esta tendencia.

Para aportar a las limitaciones de esta revisión, se discutirá el análisis de sesgo de los estudios incluidos en la revisión. En la tabla de análisis de sesgo se pudo observar que los cinco estudios analizados obtuvieron un bajo riesgo de sesgo en el dominio de aleatorización de la muestra (Aragão-Santos et al., 2018; Balachandran et al., 2016; Da Silva-Grigoletto et al., 2019; De Resende-Neto et al., 2016, 2018). Con respecto al dominio ocultamiento de la asignación, se puede observar que únicamente en un estudio no se conocía cómo se distribuyó la muestra y la intervención aplicada a los grupos (Balachandran et al., 2016). Esto es preocupante, ya que este dominio evita que los investigadores excluyan a participantes que consideren no específicos para la intervención, e incluyan a participantes que ellos piensen que pueden ayudar a los resultados esperados por ellos. En el dominio cegamientos de los participantes y personal, se observó que un artículo obtuvo un riesgo de sesgo bajo (Balachandran et al., 2016). Cabe destacar, que dicho sesgo es muy difícil de evitar en estudios en donde la interacción con los participantes es relevante para la aplicación de la intervención.

En el dominio de cegamiento de los evaluadores de resultado, dos estudios obtuvieron un bajo riesgo de sesgo (Balachandran et al., 2016; Da Silva-Grigoletto et al., 2019). Evitar este tipo de sesgo es importante, ya que, si el evaluador desconocía el tipo de intervención o para qué se iban a ocupar esos resultados, puede ayudar a la objetividad de los resultados. En el dominio de datos incompletos, cuatro estudios demuestran un riesgo de sesgo alto, debido a la pérdida de participantes (Aragão-Santos et al., 2019; Balachandran et al., 2016; Da Silva-Grigoletto et al., 2019;De Resende-Neto et al., 2016). Lo anterior sugiere que tanto el EF como el ETF, deben ser examinados con precaución, respecto al porcentaje de adherencia que son capaces de inducir en AM. Por otra parte, De Resende-Neto et al. (2018), no reporta pérdidas de participantes, sin embargo, no se presentó un registro de protocolo que reafirmara esta información. Por lo tanto, se determinó que dicho artículo presentó un riesgo de sesgo poco claro. En el dominio reporte selectivo de resultados, los cinco artículos presentaron poca claridad (Aragão-Santos et al., 2019; Balachandran et al., 2016; Da Silva-Grigoletto et al., 2019; De Resende-Neto et al., 2016, 2018) debido a que no se encontró un registro de protocolo clínico que reafirmara que los resultados que ellos mencionaron en los artículos fueran los que realmente se buscaban reportar desde un principio. Finalmente, en el dominio otras fuentes de riesgo de sesgo, se evaluaron variables asociadas a los protocolos de entrenamiento. Se encontraron tres estudios en los cuales no se detalló la progresión de las cargas de entrenamiento (Aragão-Santos et al., 2019; De Resende-Neto et al., 2016, 2018) constituyendo un potencial riesgo. Por ello, se ha de tener en cuenta que los resultados pudieron ser dirigidos a la mejora de uno de los entrenamientos.

Conclusiones

A partir de la evidencia recopilada se puede observar que, a modo general, tanto el EF como el ETF presentan efectos beneficiosos sobre la condición física en el AM. Los resultados analizados sugieren que mientras el ETF parece ser levemente más efectivo en la mejora de fuerza del tren inferior, el EF es capaz de inducir mayores mejoras sobre la fuerza del tren inferior y musculatura de tronco. Asimismo, el EF muestra una modesta tendencia a presentar mayores efectos sobre parámetros de la condición física tales como: la capacidad cardiorrespiratoria, agilidad, equilibrio dinámico y fuerza del tren inferior aplicada a la funcionalidad. Entre las características de los protocolos de EF, se destacan intervenciones de 8-12 semanas, con una frecuencia de 2-3 sesiones semanales, duración entre 45-60 minutos por sesión, ejercicios multiarticulares basados en gestos de la vida cotidiana y con una intensidad moderada según escalas de percepción de esfuerzo RPE o OMNI-GSE (6-9). En complemento, si bien la progresión de las cargas de entrenamiento ha sido escasamente definida, se recomienda emplear los rangos de percepción de esfuerzo anteriormente señalados, con el propósito de reajustar semanalmente el número de repeticiones, duración y complejidad de los ejercicios seleccionados.

En función a los antecedentes discutidos, es posible establecer que el EF es efectivo en la mejora de la condición física en adultos mayores, presentándose como una alterativa complementaria al ETF. Sin embargo, estos resultados deben ser interpretados con cautela, debido a la escasez de artículos hallados en la literatura; además de la heterogeneidad entre los protocolos de intervención y niveles de riesgo de sesgo identificados. Se requiere el desarrollo de nuevos estudios primarios, basados en ensayos clínicos aleatorizados, para corroborar los resultados obtenidos a partir de la presente revisión sistemática.