Introducción

La inactividad física es un potente factor de riesgo asociado a enfermedades crónicas no transmisibles y mortalidad, siendo el sobrepeso y la obesidad las más reconocidas (Organización Mundial de la Salud, 2016). Diversos estudios evidencian que la población infantil es una de las más afectadas por esta problemática (Lobstein, Baur & Uauy, 2004), en donde las cifras globales de inactividad física en niños y niñas han adoptado la preocupante tendencia de ir en aumento (Aubert et al., 2018).

Se entiende por “inactividad física” a la realización de niveles insuficientes de actividad física, así como el incumplimiento de las recomendaciones actuales sobre esta materia (Tremblay et al., 2017). Estas recomendaciones (Organización Mundial de la Salud, 2020) proponen que niños, niñas y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos al día en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa; sin embargo, se estima que el 80% de la población infantil no alcanza a cumplir esta recomendación diaria (Sallis et al., 2016), por lo que es necesario buscar estrategias que permitan a los niños y niñas incrementar sus niveles de actividad física y así cumplir con el mínimo recomendado. Es así como las clases de Educación Física se alzan como una oportunidad de incrementar las oportunidades de movimiento en el estudiantado, ya que permiten promover los beneficios de la actividad física, dirigiéndose a una población diversa y cautiva (van Beurden et al., 2003). Además, es la única instancia que asegura algún tipo de actividad física para los escolares (Hernández & Velázquez, 2007); y tanto la asignatura como el profesor gozan de una buena aceptación y credibilidad por parte de niños, niñas y adolescentes (Cárcamo Oyarzún, 2012; Cárcamo-Oyarzún, Wydra, Hernández-Mosqueira, Peña-Troncoso & Martínez-Salazar, 2020).

La potencialidad que presentan las clases de Educación Física para aumentar los niveles de actividad en los escolares (específicamente en intensidades moderadas a vigorosas) se ve representada en las bases curriculares de la asignatura, que a través de orientaciones didácticas instan al profesorado a que el desarrollo de las clases gire en torno a la práctica de actividades ejecutadas con una intensidad de moderada a vigorosa la mayor cantidad de tiempo posible, evitando que alumnos y alumnas pasen mucho tiempo sin realizar esfuerzo físico (Ministerio de Educación de Chile, 2013a). De esta forma, diversos estudios han abordado la temática de la intensidad de la Educación Física, determinándose que el tiempo en que los estudiantes participan en actividades de intensidad moderada a vigorosa en sus clases va desde un 27% a un 47%, dependiendo de la metodología utilizada para su evaluación (Fairclough & Stratton, 2005).

Existen diversas metodologías para la evaluación de la intensidad de la actividad física, que van desde métodos subjetivos como las pautas de observación (McKenzie, Sallis & Nader, 1992; Wydra, 2010) y las escalas de percepción (Rodríguez et al., 2015; Williams, Eston & Furlong, 1994; Wydra, 2009; Yelling, Lamb & Swaine, 2002), hasta metodologías más objetivas que implican la utilización de equipamiento, como cardiofrecuenciómetros para la medición de la frecuencia cardíaca (Moral & Martínez, 2004; Wydra, 2010) y acelerómetros (Calahorro, Torres-Luque, López-Fernández & Álvarez, 2014; Cárcamo-Oyarzún, Carrasco-Alarcón, Espinoza & Martínez-Salazar, 2019). Estas metodologías están validadas y son de uso común en el ámbito científico; sin embargo, para el uso didáctico en la cotidianidad de las clases de Educación Física, no todos estos métodos pueden ser aplicables, debido a la cantidad de tiempo que hay que destinar, así como también la poca accesibilidad a los equipamientos. En ese sentido, la metodología más simple y efectiva parecerían ser las escalas de percepción de esfuerzo, ya que no tienen mayores costos económicos y no necesitan de gran cantidad de tiempo para su administración (Lagally, 2013), y además permiten evaluar, al mismo tiempo, a un grupo numeroso de estudiantes (Hernández-Álvarez, del-Campo-Vecino, Martínez-de-Haro & Moya-Morales, 2010).

Es así como, para poder cumplir con las indicaciones del currículo de Educación Física sobre la realización de actividades de intensidad moderada a vigorosa, el uso de estas escalas de percepción de esfuerzo ha sido recomendado en los programas de estudio (Ministerio de Educación de Chile, 2013b); no obstante, su precisión en la evaluación de la intensidad del esfuerzo en las clases aún es un tema de investigación incipiente (Cárcamo-Oyarzún et al., 2019; Hernández-Álvarez et al., 2010). Su uso en el campo clínico (Rodríguez & Gatica, 2016) o deportivo (Rodríguez-Marroyo & Antoñán, 2015) ha sido más amplio y cuenta con mayor evidencia, pues allí han aplicado estas escalas con control objetivo de cargas o en laboratorio. En el ámbito de la educación física, variables tan diversas y de poco control como el contexto del centro educativo, las unidades didácticas, la diversidad propia de las personas escolares, etc. hacen que la evaluación del esfuerzo sea mucho más compleja (Wydra, 2010). Centrándose en la diversidad de los estudiantes, en un grupo se pueden presentar características muy disímiles, pero que generalmente deben realizar las mismas actividades en clases, lo que torna necesario profundizar sobre esta temática. Características como el sexo del alumnado o su estado nutricional serían factores que influyen tanto en la práctica de actividad física (Aubert et al., 2018), que es pertinente determinar si se asocian con la intensidad objetiva y subjetiva de la clase de Educación Física. En ese marco, el presente estudio se plantea como principal objetivo determinar si existen diferencias según sexo y estado nutricional en la percepción de esfuerzo y en el tiempo en actividades de intensidad moderada y vigorosa durante las clases de Educación Física.

Material y métodos

Participantes

Se utilizó un muestreo por conveniencia determinado por la accesibilidad de los investigadores a los centros educacionales. Participaron 95 estudiantes (43,2% niñas, 56,8% niños; edad M=11,7 ± 0,90) de dos establecimientos educacionales públicos de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén, Chile.

Instrumentos

Esfuerzo percibido: Se aplicó la escala de medición de esfuerzo percibido infantil EPInfant, compuesta por descriptores numéricos (0 a 10), descriptores verbales, así como ilustraciones que representan a un niño corriendo a intensidades crecientes a lo largo de una escala de barras de altura incremental (Rodríguez & Gatica, 2016). Este instrumento ha sido validado en diversos estudios (Rodríguez et al., 2015; Rodríguez-Núñez & Manterola, 2016), presentándose como una herramienta válida y confiable para la evaluación del esfuerzo percibido en niños, niñas y adolescentes. La escala EPInfant fue aplicada siguiendo las recomendaciones de Rodríguez y Gatica (2016). Al final de la clase, a cada participante se le entregó una hoja con la escala, con un encabezado que correspondiente a la pregunta: “¿Cuán cansado(a) te encontraste durante la clase?”, en donde ellos y ellas indicaban un nivel entre 0 y 10.

Actividad física moderada y vigorosa: Se utilizaron acelerómetros ActiGraph GT3X+ (AG; ActiGraph, Pensacola, FL). Este dispositivo es capaz de medir la aceleración en los ejes vertical, antero-posterior y mediolateral, ofreciendo cuentas del movimiento como un vector resultante de las magnitudes de cada uno de los tres ejes. Los acelerómetros fueron colocados en el lado derecho, a nivel de la cintura. Los dispositivos se calibraron en epocs de 60'’. Para determinar los niveles de actividad física se utilizó el vector magnitud de los tres ejes (Sasaki, John & Freedson, 2011).

Estado nutricional: Esta variable se determinó a través del índice de masa corporal (IMC=kg/m2). Se utilizó la tabla de crecimiento del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), determinando la categorización según percentil (IMC < p 85: normal, IMC entre p 85 y < p 95: sobrepeso, IMC > p 95: obesidad) (Karnik & Kanekar, 2012). Se han utilizado los parámetros del CDC por recomendación del Departamento de Educación Física de la Universidad de La Frontera, con el propósito de contrastar los diversos estudios que se realizan con la población de la Región de La Araucanía de Chile. Se utilizó una balanza TANITA 331S y un tallímetro SECA 273. Las evaluaciones se realizaron con los pies descalzos y con la menor cantidad de ropa posible.

Procedimiento

El estudio se enmarca en el proyecto “Cuantificación y percepción del esfuerzo físico realizado por escolares en clases de Educación Física”, cuyo protocolo fue evaluado y aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad de La Frontera según Acta de Aprobación Nº15-2017. Los padres o madres de la muestra estudiantil firmaron un consentimiento informado en donde autorizaban la participación de sus hijos e hijas. Asimismo, las personas estudiantes firmaron un asentimiento informado, aceptando participar voluntariamente del estudio. Los directores y directoras de los centros educativos autorizaron el desarrollo del estudio en sus establecimientos en el horario de Educación Física, correspondiente a 90 minutos.

Se realizaron dos visitas a los cursos. En la primera visita se le explicó al alumnado cuál era el objetivo del estudio, se les indicó como debían contestar la escala EPInfant y se realizaron las medidas de peso y talla. Previo a la segunda visita, se le solicitó al profesorado adaptar su clase a 60 minutos, dejando los primeros 30 minutos para la organización previa e instalación de los acelerómetros. Las clases observadas correspondían a la unidad de Condición Física y Salud y tenían la siguiente estructura: a) Inicio (10 minutos): calentamiento previo a través de juegos; b) Desarrollo (40 minutos): juegos de persecución, actividades de relevos para trabajar velocidad, ejercicios de fuerza con el peso propio o del compañero o compañera; y c) Cierre (10 minutos): juegos de cooperación y ejercicios de estiramiento. Una vez finalizada la clase, se aplicó la escala EPInfant para la evaluación subjetiva del esfuerzo realizado en clases y se retiraron los acelerómetros, para posteriormente bajar la información y realizar el análisis correspondiente.

Análisis estadístico

Para la descripción de los resultados se utilizaron frecuencias (absolutas y relativas) y medidas de tendencia central, así como los intervalos de confianza (95%). Se llevaron a cabo análisis de normalidad a través del test de Kolmogorov-Smirnov. Para determinar las diferencias entre grupos se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes y el análisis de varianza unidireccional (ANOVA) con la prueba post hoc de Bonferroni. Para determinar la relación entre la percepción de esfuerzo y el tiempo en actividades de intensidad moderada y vigorosa en clases de Educación Física, se utilizó la prueba de correlación de Pearson. Se estableció un nivel alfa de 0,05. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS versión 23.

Resultados

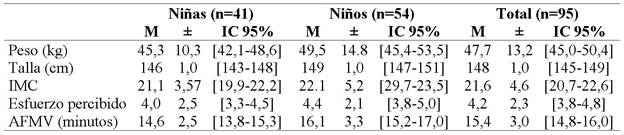

En la tabla 1 se presentan los resultados correspondientes a las características antropométricas básicas de la muestra según sexo. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en peso (t=-1,531; p=0,129), talla (t=-1,671; p=0,098), IMC (t=-1,110; p=0,270) ni en porcentaje de grasa (t=1,710; p=0,091). En referencia al esfuerzo percibido, los niños indicaron una estimación más alta que las niñas, pero sin que se presentaran diferencias estadísticamente significativas (t=1,473; p=0,144). Con respecto al tiempo en actividades moderadas y vigorosas (AFMV) dentro de la clase de Educación Física, los niños presentaron valores más altos que las niñas, encontrándose diferencias estadísticamente significativas (t=-2,431; p=0,017).

Tabla 1 Distribución de medias, desviaciones estándar e intervalos de confianza del peso, talla e IMC, esfuerzo percibido y tiempo en actividades moderadas y vigorosas, según sexo

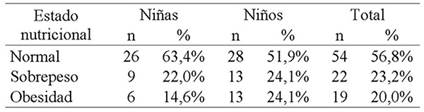

La distribución de la muestra en las diferentes categorías de estado nutricional es presentada en la tabla 2.

En la tabla 3 se presentan las medias del esfuerzo percibido según el estado nutricional. Los escolares que están en la categoría de obesidad percibieron un esfuerzo mayor a los escolares con sobrepeso y con peso normal. El análisis de varianza arrojó diferencias entre los grupos (F(2, 93) = 3,809; p = 0,026; β = 0,076). Tras realizar los análisis post hoc solo se encontraron diferencias significativas entre los grupos de peso normal y obesidad (p=0,022).

Tabla 3 Distribución de medias, desviaciones estándar e intervalos de confianza del esfuerzo percibido (escala EPInfant*) según estado nutricional

| Estado nutricional | n | M | ± | IC 95% |

|---|---|---|---|---|

| Normal | 54 | 3,61 | 2,35 | [2,97-4,25] |

| Sobrepeso | 22 | 4,23 | 2,25 | [3,23-5,22] |

| Obesidad | 19 | 5,26 | 2,00 | [4,30-6,23] |

*escala de 0 a 10

En la tabla 4 se presentan las medias y desviaciones estándar del tiempo de actividad física de intensidad moderada y vigorosa desarrollado en la clase de Educación Física. El estudiantado de peso normal presentó valores levemente mayores en comparación a sus pares con exceso de peso, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas entre los grupos (F(2, 92) = 0,477; p = 0,622).

Tabla 4 Distribución de medias, desviaciones estándar e intervalos de confianza del tiempo (minutos) de actividad física de intensidad moderada y vigorosa según estado nutricional

| Estado nutricional | n | M | ± | IC 95% |

|---|---|---|---|---|

| Normal | 54 | 15,7 | 3,1 | [14,8-16,5] |

| Sobrepeso | 22 | 15,0 | 3,1 | [13,6-16,3] |

| Obesidad | 19 | 15,2 | 3,0 | [13,8-16,7] |

Por último, al realizar el análisis de correlación de Pearson entre el esfuerzo percibido y la AFMV, los resultados arrojaron una relación positiva débil estadísticamente significativa (r=0,203, p=0,04).

Discusión

El presente estudio tiene como propósito determinar si existen diferencias en el esfuerzo percibido y tiempo en actividades de intensidad moderada y vigorosa de las clases de Educación Física, según el sexo y el estado nutricional de las personas estudiantes.

En referencia al objetivo vinculado a la dependencia del sexo, los resultados de este estudio indican que no existen diferencias significativas entre niños y niñas en cuanto al esfuerzo percibido en clases de Educación Física, lo que contrasta con los resultados de Hernández-Álvarez et al. (2010), quienes encontraron diferencias según sexo, en donde las niñas indican una percepción de esfuerzo mayor que los niños, asociada posiblemente a la menor capacidad cardiorrespiratoria de las niñas. En nuestro estudio, ambos sexos percibieron su clase como de baja intensidad (“estoy un poco cansado(a)”, según la escala), lo que podría haber influido en que no se presentaran percepciones de esfuerzo significativamente diferentes, ya que la exigencia orgánica en general no fue alta. Donde sí se encontraron diferencias significativas según el sexo fue en el tiempo destinado a actividades moderadas y vigorosas dentro de la clase de Educación Física: los niños presentan más minutos en este nivel de intensidad en comparación a las niñas. Estos resultados coinciden con otros estudios que utilizaron diferentes metodologías, como la frecuencia cardíaca (Stratton, 1996) o la observación (McKenzie, Marshall, Sallis, & Conway, 2000); mientras que en los estudios con acelerometría en clases de Educación Física este tema no ha sido tratado en profundidad, por lo que se recomienda considerar este aspecto para futuros estudios (Hollis et al., 2016).

Con respecto al estado nutricional, los resultados del presente estudio indican que el alumnado con obesidad tiene una percepción de esfuerzo mayor que los niños y niñas de peso normal. A pesar de análisis en un contexto diferente, estudios con deportistas jóvenes coinciden con estos resultados (Castañer, Saüch, Camerino, Sánchez-Algarra & Anguera, 2015; Fuentes Azpiroz, Feu, Jiménez & Calleja-González, 2013). El hecho de que las personas menores con obesidad perciban un esfuerzo mayor en las actividades de Educación Física podría deberse a que presentan una baja condición física (Caamaño et al., 2016; Rosa, García, Pérez, & Rodríguez, 2016) y a las dificultades que afrontan para controlar su cuerpo en comparación a sus pares de peso normal, presentando una competencia motriz más baja, que les exigiría esforzarse más (Cárcamo-Oyarzún, Estevan & Herrmann, 2020; Cárcamo-Oyarzún & Herrmann, 2020; D'Hondt et al., 2011). En referencia al tiempo en actividades de intensidad moderada y vigorosa en clases de Educación Física, a pesar de que en el presente estudio el alumnado normopeso se movería más que sus pares con exceso de peso, estas diferencias encontradas no fueron estadísticamente significativas, lo que contrastaría con los resultados de Gao, Oh, y Sheng (2011), quienes sí encontraron diferencias significativas. Estos contrastes podrían explicarse por la diferencia en la cantidad de clases observadas, ya que, como estudio piloto, solo se analizó una sesión, mientras que en el de Gao et al. (2011) se analizaron las clases realizadas durante dos semanas (entre 2 y 3 sesiones). En ese aspecto, es necesario tener en cuenta el factor motivacional externo proveniente del uso del acelerómetro o de observadores externos, ya que la novedad podría estimular a una participación más intensa, pero luego de varias sesiones dicha novedad se perdería (Lagally, Walker-Smith, Henninger, Williams & Coleman, 2016). Por ese motivo, es recomendable que en futuros estudios se amplíe el rango de análisis a más clases, para determinar la consistencia de los resultados.

Por último, la relación entre el esfuerzo percibido y la actividad física moderada y vigorosa realizada en clases de Educación Física encontrada en este estudio coincide con los resultados de Cárcamo-Oyarzún et al. (2019), quienes también encontraron una correlación estadísticamente significativa pero débil entre ambas variables.

Conclusiones

El esfuerzo realizado en las clases de Educación Física sería percibido como más exigente por las personas escolares con obesidad; por esto deben comprenderse las dificultades motrices que este grupo presenta. Asimismo, las niñas estarían participando un menor tiempo en intensidades moderadas y vigorosas, de forma que es pertinente buscar estrategias para aumentar el tiempo de su participación. El hecho de que este estudio piloto haya analizado solo una sesión de Educación Física limita la inferencia de los resultados, por lo que se sugiere que para próximos estudios se analicen varias clases, e incluso unidades didácticas completas; así se obtendrá un panorama más preciso de esta problemática. Sin embargo, y considerando que existen pocas investigaciones que aborden este tema, este estudio entrega evidencia incipiente pero relevante sobre cómo el esfuerzo percibido y el tiempo en actividades de intensidad moderada y vigorosa en clases de Educación Física pueden ser dependientes de características endógenas como el sexo o el estado nutricional. Los resultados de este estudio piloto entregan información emergente sobre una temática relevante para la preparación de estrategias didácticas, ya que tanto el sexo como el estado nutricional son factores importantes a tener en cuenta al momento de planificar clases que busquen alcanzar niveles de intensidad de moderada a vigorosa.