INTRODUCCIÓN

El autismo pertenece a una categoría denominada trastorno del neurodesarrollo y, según la clasificación del Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disorders (DSMV-V) (American Psychiatric Association, 2013), recibe el nombre de Trastorno del Espectro Autista (TEA). El TEA se define como un desorden en el desarrollo neurológico -presente desde la infancia del individuo- que se caracteriza por limitaciones en las interacciones sociales, la comunicación, y la presencia de comportamientos estereotipados y repetitivos (Wing y Gould, 1979). Estopuede tener como consecuencia variaciones en el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la adquisición de gestos motores (Matson y Shoemaker, 2009; Yanardağ, Yilmaz y Aras, 2010); precisamente siendo estos los síntomas que se utilizan para su diagnóstico (Akyüz et al., 2016).

Una de las características principales de las personas con TEA es la falta de tendencia natural a juntar partes de la información para formar un todo provisto de significado y cohesión central. Clínicamente, hay un compromiso de las condiciones físicas y mentales del individuo, lo que aumenta la demanda de cuidados y, consecuentemente, el nivel de dependencia de los padres y/o los encargados de los sujetos con TEA. Los problemas de comportamiento representan las dificultades que más interfieren en la integración de los individuos con TEAdentro de la familia misma, la escuela y la comunidad en general (Klin y Mercadante, 2006).

El diagnóstico precoz y una rápida intervención ayudan a disminuir las posibilidades de cronicidad y minimizar muchos de los síntomas (Maia et al., 2016). Para que el tratamiento sea adecuado, resulta necesario contar con un equipo multidisciplinar que involucre a psicólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, educadores físicos y fisioterapeutas, entre otros. Estos profesionales deben trabajar, de manera conjunta, las habilidades cognitivas, sociales, de lenguaje, la reducción de la rigidez y los comportamientos estereotipados.

Los individuos con TEA pueden experimentar problemas en el proceso de adaptación a una acción determinada, principalmente a aquellas que precisan de una coordinación motora fina (Rimmer y Rowland, 2008). Es por esto que para las personas con TEA resulta dificultoso llevar a cabo actividad física, ya que tienen no solo una función motora deficiente, sino también insuficiente motivación y dificultad de autocontrol (Potvin et al., 2013).

Algunos métodos ampliamente utilizados en los programas de intervención en individuos con TEA se centran en la comunicación y las habilidades sociales y cognitivas (Kern, Koegel y Dunlap, 1984; Allison et al., 1991; Rosenthal-Malek y Mitchell, 1997; Elliot et al., 1994; Lang et al., 2009). Sin embargo, existen numerosas investigaciones (Pitetti et al., 2006; Fragala-Pinkham, Haley y O‘Neil, 2008; Pan, 2010; Oriel et al., 2011; Dobbins et al., 2013; Giagazoglou et al., 2013) que sugieren opciones terapéuticas alternativas, entre ellas los deportes, el ejercicio y otras actividades físicas, que resultan beneficiosas para las personas autistas. Es por esto que los programas de intervención deberían hacer hincapié en fomentar el desarrollo de habilidades motoras y patrones de movimiento, juegos individuales y actividades deportivas tendientes a aumentar las competencias físicas. Muchos estudios han demostrado el efecto positivo de estas prácticas en la reducción de los comportamientos estereotipados (Rapp et al., 2004; Yilmaz et al., 2004; Todd y Reid, 2006; Green et al., 2009; O’Reilly et al., 2008, Al Awamleh y Woll, 2014; Lalonde et al., 2014).

La actividad física correctamente planificada, conducida y desarrollada tiene influencia positiva sobre la salud y el bienestar, jugando un papel preponderante en la prevención de numerosas patologías crónicas (Klavestrand y Vingård, 2009; Ohrberg, 2013; Warburton, Nicol y Bredin, 2006).

Dada la importancia fundamental del movimiento corporal para la vida humana, el aprendizaje de habilidades motoras, en lo referente al patrón de movimiento especializado y entrenado, debe iniciarse en la infancia a partir de los gestos corporales más simples hasta el perfeccionamiento para lograr las formas más complejas (Gallahue, Ozmun y Goodway, 2013). Resulta significativo señalar que las HMG -tales como saltar, correr, lanzar, entre otras- no emergen naturalmente, sino que son producto de un proceso secuencial que tiene relación directa con la edad del individuo, la biología y las condiciones ambientales. En este sentido, este es influenciado por factores esenciales para los cambios sociales, intelectuales y emocionales, tales como el proceso de enseñanza-aprendizaje, la motivación, el desarrollo neurológico, las condiciones socio culturales y las experiencias pasadas; todas ellas en constante interacción (Haywood y Getchell, 2004; Neto et al., 2010).

En la República Argentina no existen, al año 2016, antecedentes que expresen los resultados obtenidos a partir de programas sistemáticos de intervención educativa (PIE) orientados aldesarrollode las HMG en sujetos con TEA. Sin embargo, para los diferentes grados de autismo (leve, moderado y severo), la intervención educativa en el ámbito de las habilidades físicas acontece básicamente de la misma manera, diferenciando solamente las intensidades o duración con las que son realizadas las actividades (Sowa y Meulenbroek, 2012).

El objetivo de esta investigación fue evaluar el desarrollo de HMG mediante la implementación de un programa sistemático de ejercicios en cuatro adolescentes con diagnóstico de TEA.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio de caso, longitudinal y con dos cortes transversales; el fundamento para realizarlo radicó en dos aspectos centrales: por un lado, la baja prevalencia de este trastorno, estimada en 1:128 en niños de 18 a 36 meses (Contini, Astorino y Manni, 2017), lo cual limitó enormemente el acceso a los adolescentes con TEA, y,por el otro, el cumplimiento de los criterios de inclusión. Seconsidera longitudinal dado que la intervención se realizó a lo largo del tiempo, y, transversal, porque se aplicó una evaluación antes de esta y otra al finalizarla (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

En la experiencia participaron cuatro adolescentes (una mujer y tres varones) con edades comprendidas entre los 12 y 14 años, cuya participación fue autorizada por sus padres por medio de un consentimiento informado. Estos jóvenes fueron seleccionados por un neuropediatra, quien aplicó los siguientes criterios de inclusión: rango etario, nivel de comunicación mínimo básico de lenguaje receptivo “seguir órdenes de dos pasos”, lenguaje expresivo en nivel señas-palabras palabra-frase, habla con frases, capacidad de imitación presente, ausencia de conductas disruptivas severas y participación voluntaria. La participación de los individuos fue instrumentada previa charla informativa, a sus padres, acerca de las actividades a realizar.

La intervención educativa fue diseñada en tres etapas. En la primera se evaluaron las HMG presentes en los cuatro adolescentes; en la segunda se realizó el programa de intervención educativa (durante 12 semanas) y, finalmente, en la última se volvieron a valorar las mismas HMG.

Para la evaluación de los adolescentes (antes y después del PIE) se utilizó la escala de Evaluación de Habilidades y Aprendizaje Básicas-Revisada (ABLLSTM-R). Esta es una versión revisada por Partington (2008) de la original desarrollada por Partington y Sundberg (1998), la cual fue diseñada para identificar las fortalezas y debilidades en ciertas habilidades específicas de individuos con algún tipo de trastorno en su desarrollo. Habitualmente esta herramienta se utiliza no solo porque permite la evaluación curricular, sino porque también brinda una guía para la confección un plan de trabajo y un sistema de seguimiento de las habilidades dentro de una progresión. En esta investigación, de las 544 habilidades que componen la escala ABLLSTM-R, dividida en 25 áreas especificas, fueron considerados los ítems relacionados con habilidades motoras generales; de estas, solo se evaluaron las HMG.

Las treinta (30) HMG consideradas en las pruebas del ABLLSTM-R fueron: 1.Caminar hacia adelante apropiadamente; 2.arrodillarse; 3.correr libremente; 4.rolido lateral (rodar de lados); 5. saltar hacia adelante; 6.saltar en profundidad (hacia abajo), por ejemplo escalón-banco; 7.caminar hacia atrás; 8.saltar en altura (hacia arriba), por ejemplo desde suelo hasta un banco; 9.arrojar una pelota desde el pecho o por sobre la cabeza; 10.arrojar una pelota (en el suelo rodando a otra persona); 11. subir una escalera de mano con movimiento recíproco; 12.arrastrarse; 13.agacharse; 14.caminar de una punta a otra sobre un “sube y baja” (tabla); 15.agarrar una pelota (lanzada desde 1,5 m, pudiendo tocar su pecho); 16.andar en triciclo; 17.caminar de costado; 18.trotar; 19. balancearse en un pie al menos tres segundos; 20.patear al blanco una pelota; 21.balancearse en una barra; 22.agarrar una pelota (lanzada desde 1,5m sin poder tocar su pecho); 23.arrojar una pelota bajo mano; 24.lanzar la pelota hacia arriba y volver a tomarla; 25.botar o rebotar una pelota en el suelo; 26.patear una pelota en movimiento; 27.mover las piernas mientras se balancea; 28.brincar o saltar, 29. saltar en el lugar y, 30. subirse a una bicicleta.

El programa educativo consistió en una intervención sistemática. Se llevaron a cabo dos estímulos semanales de 45 minutos de duración a lo largo de doce semanas y con una relación de un docente por cada alumno (1:1). Cada estímulo se dividió en tres partes: (i) los primeros diez minutos se dedicaban a establecer una relación de empatía con el alumno y realizar una breve adaptación a la propuesta concreta de actividades; (ii) la segunda parte consistió de treinta minutos, durante los cuales el sujeto debía realizar individualmente, o en colaboración con el docente (en función de la dificultad de ejecución), actividades que ejercitaran secuencias de movimientos con nivel de complejidad ascendente (de movimientos simples a complejos), así como el uso de materiales que favorecieran la adquisición de las habilidades motoras gruesas que los participantes no poseían, y (iii) los últimos cinco minutos de cada sesión se destinaban a actividades de cool down (enfriamiento o vuelta a la calma). Los objetivos fueron determinados individualmente para cubrir las necesidades específicas de cada participante, sustentando la intervención en la modalidad de análisis conductual aplicado para los aprendizajes de las distintas habilidades.

La valoración de los efectos del PIE en cada uno de los participantes ocurrió en dos instancias evaluativas; una antes de la intervención y otra después de ella. En cada una de estas etapas se les aplicó el test ABLLSTM-R, observando qué actividades y cuántas de ellas podía llevar a cabo, o no, de las 30 HMG del test. El indicador utilizado para dicha valoración fue el porcentaje de actividades que podía ejecutar “pasa” en cada una de estas dos instancias. Se comparó la proporción de HMG que podían realizar antes de la intervención con la proporción de las mismas que podían efectuarlos adolescentes después, mediante una prueba chi cuadrado (χ2). Se adoptó una significancia estadística de 0,05 (Walpole, R. et al.,2012).

RESULTADOS

La intervención educativa se realizó en la Escuela de Educación Especial N.° 1429 Dra. Sara Faisal de la ciudad de Santa Fe, Argentina, en el periodo abril-junio de 2016.

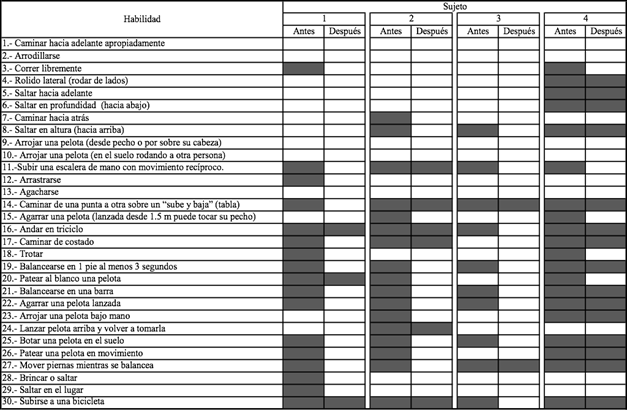

En la Tabla 1 se muestra la cantidad de pruebas del ABLLSTM-R, en su apartado correspondiente a las Habilidades Motoras Generales, en las cuales los participantes alcanzaron el objetivo propuesto pre y post realización del PIE. En ella se puede observar que, en la instancia previa a la intervención, el número de habilidades motoras gruesas que los participantes podían realizar varió entre 10 y 20, mientras que, al finalizar PIE, estas aumentaron de un mínimo de 15 a un máximo de 28. Cabe señalar que el participante que menos habilidades poseía en un inicio (sujeto 4), al finalizar la experiencia mostró un aumento del 17 %. Por su parte, el que más habilidades poseía inicialmente (sujeto 3) mejoró, luego de la experiencia, en un 26%. Los dos individuos restantes también evidenciaron aumentos (sujetos 1,40%, y sujeto 2,37%).

Tabla 1 Resultados de la evaluación de Habilidades Motoras Gruesas de la escala ABLLSTM-R en los adolescentes autistas antes y después del Programa de Intervención Educativa.

| CANTIDAD DE ACTIVIDADES QUE PASA | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Sujeto | Género | Antes | % | Después | % |

| 1 | m | 14 | 47 | 26 | 87 |

| 2 | f | 13 | 43 | 24 | 80 |

| 3 | m | 20 | 67 | 28 | 93 |

| 4 | m | 10 | 33 | 15 | 50 |

| Total | - | 57 | - | 93 | - |

m: masculino; f: femenino

Descripción del desarrollo de las habilidades motoras generales por individuo:

Sujeto 1: Logró una mejora en las habilidades de correr libremente, coordinación y lateralidad disociada, pérdida del equilibrio seguida de su recuperación de modo dinámico y en todas las que se realizaron sin la utilización de objetos. No obstante, no logró alcanzar el objetivo en ninguna de las dos evaluaciones de las habilidades de botar y patear un balón, demostrando una dificultad en la coordinación óculo-manual y óculo-podal. Tampoco logró desplazarse en un triciclo ni subirse a una bicicleta, evidenciando una dificultad para el mantenimiento del equilibrio inestable. No presentó retroceso en el resultado de ninguna de las habilidades evaluadas.

Sujeto 2: Logró una mejora en las habilidades de caminar hacia atrás y saltar en altura, agarrar una pelota, y en todas las que se realizaron sin la utilización de objetos. Sin embargo, no logró alcanzar el objetivo en ninguna de las dos evaluaciones de las habilidades coordinación y lateralidad disociada, equilibrio inestable (tanto en triciclo como en bicicleta) y desplazamiento de costado, así como en el cálculo de trayectoria de un balón. No presentó retroceso en el resultado de ninguna de las habilidades evaluadas.

Sujeto 3: Logró una mejora en las habilidades de saltar en altura, pérdida y recuperación del equilibrio, balancearse y en la manipulación de objetos; fue el único que logró subirse a una bicicleta. No alcanzó el objetivo en ninguna de las dos evaluaciones de las habilidades de pérdida del equilibrio y recuperación del mismo. No presentó retroceso en el resultado de ninguna de las habilidades evaluadas.

Sujeto 4: Logró una mejora en las habilidades correspondientes a correr, trotar y patear un balón. Por el contrario, no alcanzó el objetivo en ninguna de las dos evaluaciones de las habilidades de lateralidad, equilibrio (tanto estable como inestable), salto (en profundidad y en altura), desplazamiento de costado, balanceos y manipulación de objetos. No presentó retroceso en el resultado de ninguna de las habilidades evaluadas en las cuales alcanzó un grado satisfactorio en la primera evaluación.

Los resultados pre y post realización del PIE en cada participante se muestran en la Figura 1. En ella se representa en color negro la habilidad que no poseía al momento de la evaluación, mientras que, en color blanco, se señalan las habilidades con las que sí contaba.

Se analizó la homogeneidad de proporciones de HMG que cada participante poseía al inicio de la experiencia. El resultado fue que los cuatro individuos estudiados eran homogéneos entre sí (p>0,05), en cuanto a la proporción de HMG que cada uno de los adolescentes podía realizar antes del PIE.

Además, se comparó la proporción de HMG totales que los adolescentes poseían antes del PIE (57/120) con la proporción total de HMG que podían realizar después de este (93/120). Se encontró que al finalizar el programa la proporción es mayor, pues resultó en un el aumento del 30%, el cual es estadísticamente significativo (p>0,001).

DISCUSIÓN

El establecimiento de entornos físicos y sociales controlados, así como la presencia de personal capacitado para la orientación de la actividad física, permitieron la consecución de los objetivos propuestos en la escala ABLLSTM-R, concordando con la importancia dada a dichos factores por Duquette et al.(2016).

De acuerdo con Papalia, Olds y Feldman (2006), para que este proceso ocurra de forma satisfactoria, cada individuo debe pasar por diferentes niveles de desarrollo, respetando su tiempo personal, su forma de aprendizaje, sus característicasbiológicas y los factores sociales. Esto influencia de forma directa el progreso y comportamiento de cada ser, existiendo modos eficaces de intervenir con jóvenes con TEA para optimizar su integración en la actividad deportiva y física, lo que puede ser realizado con pocos recursos económicos.

Del análisis cualitativo de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las pruebas ABLLSTM-R, los sujetos participantes del PIE orientado al desarrollo de las HMG presentaron resultados positivos en relación con los obtenidos en la evaluación previa a la intervención. En la Figura 1 se pueden observar las mejoras individuales en cada una de las habilidades evaluadas, ya que se evidencia una mayor cantidad de celdas de color blanco (“posee habilidad”) en la etapa postprograma respecto de la cantidad de celdas del mismo color en la etapa preprograma. También, es de hacer notar que ninguno de los adolescentes participantes mostró retrocesos, es decir, no hubo pérdidas de habilidades finalizado el PIE. En términos generales, se puede decir que el programa mostró un efecto favorable en el desarrollo de habilidades no relacionadas con pérdida del equilibrio seguida de su recuperación de modo dinámico, tanto con objetos como sin ellos. En particular, el sujeto 4 que fue el que menos habilidades logró adquirir luego de la intervención, si bien resultó ser el que inicialmente poseía la menor cantidad de las mismas, y el sujeto 3 fue el único que logró, al finalizar el programa, subirse a una bicicleta.

Del análisis cuantitativo de la Tabla 1 surge que todos los sujetos aumentaron el porcentaje de habilidades que podían pasar. Esto concuerda con Yilmaz et al. (2004) y Pan (2010), quienes obtuvieron resultados similares en un programa de intervención acuática con adolescentes con TEA. También son consistentes con los hallados por Giagazoglou (2013), quién obtuvo resultados satisfactorios luego de la aplicación de una intervención deportiva en trampolín por 12 semanas en niños adolescentes con discapacidad intelectual.

CONCLUSIONES

Del análisis de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación es posible concluir que, si bien los déficits conductuales presentes en los sujetos con TEA son permanentes, en el ámbito de la actividad física las modalidades educativas permiten introducir técnicas de modificación de la conducta y procurar cambios positivos en este aspecto. Al igual que Solish, Perry y Minnes (2010), se puede afirmar que la realización de actividad física planificada y dirigida ha demostrado una notable mejoría en los comportamientos estereotipados de este grupo de individuos, donde también se han observado mejoras en las interacciones sociales y en la comunicación.

Si bien el periodo de tiempo de aplicación del programa de intervención educativa fue limitado, los resultados obtenidos indican que las actividades que tienden al desarrollo del equilibrio, saltos y desplazamientos fueron capaces de mejorar la coordinación motora gruesa, precisándose de mayores tiempos para la evaluación de las habilidades motoras que implican la manipulación y dominio de objetos de características diversas. Se considera necesario, al igual que lo señalan Prupas y Reid (2001), realizar una mayor frecuencia de estimulación para potenciar los resultados obtenidos a partir de intervenciones sistemáticas. Asimismo, también resulta fundamental constituir equipos multidisciplinarios en los cuales los profesionales que conducen el proceso educativo posean conocimientos teóricos y experiencia práctica supervisada en el tratamiento conductual individualizado en adolescente con TEA.