INTRODUCCIÓN

Una recesión gingival se define como la migración del margen gingival apicalmente a la unión amelocementaria, con la consiguiente exposición de la raíz del diente. Debido a los componentes periodontales involucrados en este proceso, el término recesión periodontal es considerado como un sinónimo (Dominiak et al., 2014).

Dependiendo de los factores etiológicos, un defecto gingival puede ser asintomático o puede conllevar una variedad de alteraciones que requieren la intervención clínica. Cualquier manifestación de la enfermedad periodontal, como los defectos de tejido blando, son tratados según un protocolo terapéutico establecido, que indica como punto de partida los procedimientos periodontales básicos no quirúrgicos.

Sin embargo, cuando las prácticas básicas no son suficientes para restablecer las condiciones fisiológicas, es necesario un abordaje quirúrgico, destinado tanto a lograr la cobertura radicular a través del desplazamiento de los tejidos blandos, como a mejorar la calidad del lecho receptor, incrementando la cantidad de tejido. Incluso cuando se pueda prever la necesidad de un procedimiento quirúrgico en el futuro, siempre se debe realizar primero un tratamiento básico, siendo este el único medio para lograr una estabilidad primaria (Imber et al., 2021; Caton et al., 2014).

A lo largo de los años se ha propuesto una notable variedad de protocolos quirúrgicos, cuyo enfoque ha pasado desde la mera resolución de defectos de tejido blando a la realización de procedimientos destinados a garantizar una mayor predictibilidad del recubrimiento radicular, logrando un resultado más estético a la vez que operando de una forma mínimamente invasiva (De Sanctis et al., 2014).

Técnicas:

Injerto gingival libre (FGG): Fue la técnica mucogingival más utilizada durante los años ‘70 - ‘80. Comúnmente obtenido del paladar duro, a la altura del primer y segundo molar. El injerto se compone de tejido conectivo y de la capa epitelial adjunta, y deja parte de dicho conectivo a recubrimiento del sitio donante. Este procedimiento está diseñado para aumentar la cantidad de tejido queratinizado del lecho receptor (De Sanctis et al., 2014, Cairo et al., 2014).

Colgajo de avance coronal (CAF): Descrito por primera vez por Allen y Miller en 1989, consistió en dos incisiones de descarga verticales divergentes, realizadas junto con una incisión sulcular, la elevación de un colgajo de espesor total y su reubicación en posición coronal (De Sanctis et al., 2014; Cairo et al., 2014; Alghamdi et al., 2009).

Colgajo en sobre: Es la modificación de la técnica del colgajo de avance coronal, propuesta por De Sanctis y Zucchelli en 2007. Implicó el reemplazo de las incisiones de descarga verticales por una incisión horizontal y un nuevo abordaje de disección del colgajo. Consiste en la elevación de espesor parcial de las papilas quirúrgicas, elevación de un colgajo de espesor total 3 a 4 mm apical al fondo de la recesión gingival y la elevación de colgajo de espesor parcial en su porción más apical. También se realizó la desepitelización de las papilas anatómicas, para optimizar la vascularización de las papilas quirúrgicas suturadas por encima y se eliminaron las inserciones musculares para favorecer la movilización del colgajo (Alghamdi et al., 2009; Zucchelli et al., 2009; Cortellini et al., 2012).

Colgajo de avance coronal con injerto de tejido conectivo (CAF + CTG): Descrito por Zucchelli y De Sanctis, implicó la colocación de un injerto de tejido conectivo de 4 mm de altura y entre 1,5 y 2 mm de espesor máximo, que no lograba cubrir la porción apical del defecto, sino consolidar el colgajo coronalmente, otorgando una estabilidad a largo plazo (Stefanini et al., 2018; Pini-Prato et al., 2010, Zucchelli et al., 2014, Azaripour et al., 2016).

Tanto la Federación Europea de Periodoncia como la Asociación Estadounidense de Periodoncia consideran actualmente esta técnica como el gold standard (Tian et al., 2021; Dodge et al., 2018; Skurska et al., 2015;Tavelli et al., 2019).

Técnica de tunelización: Propuesta por Raetzke, consistió en una incisión intrasulcular, que dejaba intactas las papilas interdentales, un colgajo continuo de espesor parcial elevado hasta la unión mucogingival y la disección de la mucosa bucal, para obtener la movilización del colgajo coronalmente a la unión amelocementaria (Skurska et al., 2015; Ozenci et al., 2015; Zuhr et al., 2020; Gobbato et al., 2016; Osorio et al., 2022).

Acceso vía túnel subperióstico con incisión vestibular (VISTA): Consistió en una única incisión vestibular, realizada a unos 3 mm del margen gingival, seguida por la elevación de espesor parcial de la encía adherida, un túnel realizado en las áreas papilares y, finalmente, el avance coronal de todo el complejo (Rajeswari et al., 2021; Mansouri et al., 2019).

Técnica Pinhole: Consistió en una incisión horizontal, extendida por 2 a 3 mm, en la disección supraperióstica de las adherencias musculares y fibrosas y la elevación del tejido en dirección apicocoronal, involucrando las papilas interdentales.

Se colocó una membrana de colágeno, a través del orificio, para aumentar la cantidad de tejido en los sitios interproximales, favoreciendo de esta manera la autosujeción coronal del complejo, ya que la eliminación de las inserciones musculares permitió su movilización pasivamente (Agarwal et al., 2020; Reddy, 2017).

Es de suma importancia una selección cuidadosa del caso antes de comenzar a operar. La identificación del factor etiológico responsable de la migración apical del margen gingival, así como el tipo de recesión (múltiple o unitaria), su ubicación y las incidencias estéticas que esta conlleva, junto al fenotipo gingival del paciente son los elementos que guían al clínico a la elección de una técnica quirúrgica sobre otra.

El objetivo principal de este trabajo fue comparar las técnicas actualizadas para el tratamiento de las recesiones periodontales, siguiendo su evolución histórica, y analizar las ventajas y desventajas inherentes a los abordajes más recientes con respecto a los más antiguos.

El objetivo secundario fue examinar el resultado del tratamiento en términos de cobertura radicular completa (CRC), reducción de la recesión (RecRed), ganancia de tejido queratinizado (KT), resultado estético, dolor posoperatorio del paciente y morbilidad del sitio donante y receptor, con el fin de justificar las ventajas de una u otra técnica.

MÉTODO

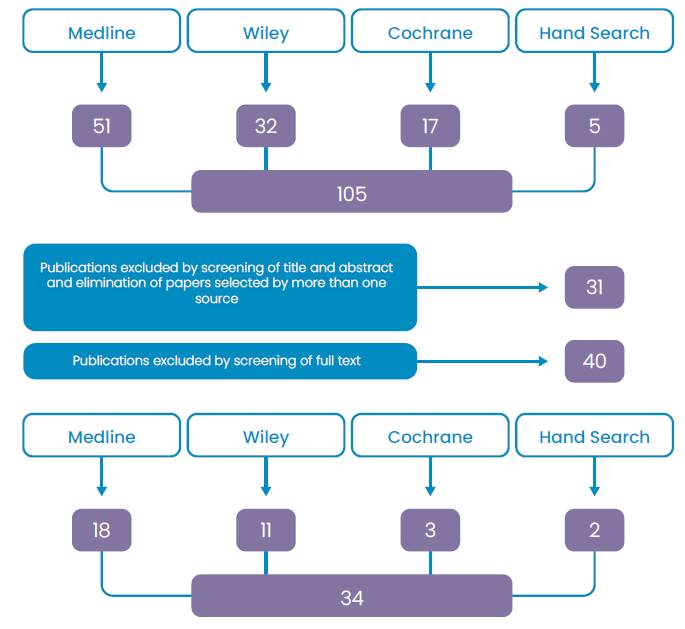

Se realizó una revisión bibliográfica considerando las publicaciones obtenidas de las siguientes bases de datos: Medline, a través de PubMed, Wiley Online Library y Cochrane Library Advance Search. Además, se realizó una búsqueda manual dirigida en las siguientes revistas: Journal of Clinical Periodontology, Journal of International Academy of Periodontology, Journal of Periodontology, The International Journal of Periodontics y Restorative Dentistry.

Los criterios de inclusión consistieron en los siguientes:

Publicaciones en idioma inglés.

Publicaciones realizadas entre 2006 y 2022.

Publicaciones que incluyeran múltiples defectos de recesión gingival, que afectasen tanto al maxilar como a la mandíbula.

Publicaciones que incluyeran las cuatro Clases de Miller, debido a la extensión de la evidencia

Estudios de boca dividida, ensayos clínicos controlados aleatorizados, series de casos, estudios piloto, libros, estudios de casos, revisiones sistemáticas y metaanálisis.

Publicaciones de reporte de un solo caso para el análisis del tratamiento de Clase III y IV de Miller, debido a la limitada literatura disponible.

Los criterios de exclusión consistieron en los siguientes:

Estudios preclínicos.

Publicaciones que incluyesen el tratamiento periodontal asociado a la cirugía de implantes.

Publicaciones que analizan únicamente el defecto de recesión gingival localizada.

Publicaciones sin evaluación postoperatoria durante un período de seguimiento específico.

Publicaciones que no incluyeran el término “recesión gingival”.

Fuentes de información y ecuaciones de búsqueda:

MEDLINE, a través de PubMed, el 5 de diciembre de 2021. Las ecuaciones de búsqueda fueron: (“Recesión gingival”) Y (“Etiología”) (catálogo); (“Recesión gingival”) Y (“Etiología”) Y (“Ocurrencia”) (texto completo); (“Recesión gingival”) Y (“Clasificación”) Y (“Miller”) (texto completo); (“Colgajo de avance coronal”) Y (“Zucchelli”) (texto completo); (“Técnica de túnel”) Y (“Injerto de tejido conectivo”) (texto completo). Adicionalmente, la búsqueda avanzada se limitó a publicaciones en idioma inglés y entre el año 2000 y 2022.

Biblioteca online de Wiley, el 5 de diciembre de 2021. Las ecuaciones de búsqueda fueron: (“Recesión periodontal”) Y (“Injerto de tejido conectivo”) NO (“Injerto gingival libre”) (revista de texto completo); (“Cobertura de raíz”) Y (“Predicción”) (diario de texto completo); (“Cobertura radicular”) Y (“Injerto de tejido conectivo”) Y (“Metaanálisis”) (revista de texto completo). Adicionalmente, la búsqueda avanzada se limitó a publicaciones en idioma inglés y entre el año 2000 y 2022.

Búsqueda avanzada de la Biblioteca Cochrane el 8 de noviembre de 2021. Las ecuaciones de búsqueda fueron: (“Comparación”) Y (“Técnicas quirúrgicas”) Y (“Recesión gingival”) (Revisión); (“Cobertura raíz”) Y (“Morbilidad del paciente”) (ensayo). Adicionalmente, la búsqueda avanzada se limitó a publicaciones en idioma inglés y entre el año 2000 y 2022.

La búsqueda manual incluyó: Journal of Clinical Periodontology, Journal of International Academy of Periodontology, Journal of Periodontology, The International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry.

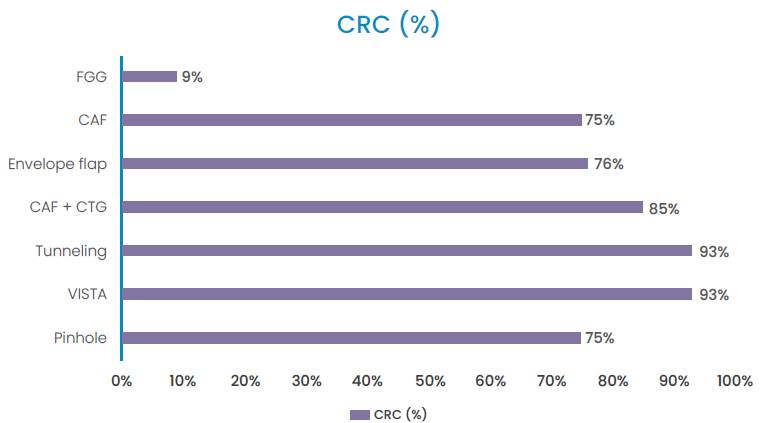

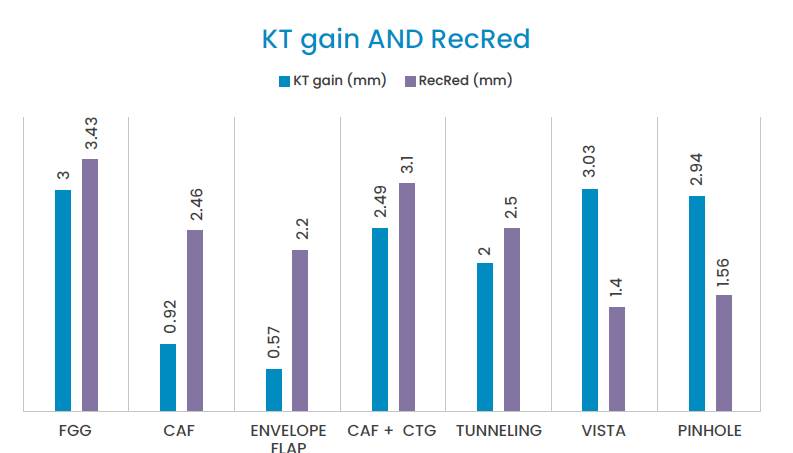

Se examinaron datos extraídos de dieciocho publicaciones, para ofrecer una comparación visual entre las diferentes técnicas quirúrgicas, confrontando sus resultados en términos de cobertura radicular completa (CRC), reducción de recesión (RecRed) y aumento de tejido queratinizado (KT). El CRC se expresó en porcentajes. Cada porcentaje se calculó haciendo la media de los valores expresados en las diferentes publicaciones y referidos a la misma técnica.

Las ganancias de RecRed y KT se expresaron en mm. Cada valor fue extraído de números expresados mediante la desviación estándar y calculados haciendo el promedio de las medidas mostradas en las diferentes publicaciones y referidas a la misma técnica. Además, se consideraron valores relacionados con la estética y las posibles complicaciones postoperatorias, en el intento de proporcionar un análisis de datos que también tuviera en cuenta la perspectiva del paciente.

El nivel de satisfacción de este, en cuanto al resultado estético y al dolor y morbilidad postoperatoria, se expresó de acuerdo con la Escala Visual Analógica (EVA), incluyendo valores del 1 al 100, donde a mayor número se asociaba un mejor resultado. Los datos representados según el Root Coverage Aesthetic Score (RES) se convirtieron a su equivalente en la EVA, mientras que las publicaciones que informaban el punto de vista del paciente con palabras se excluyeron, ya que no se podían representar con valores numéricos.

RESULTADOS

A través de una búsqueda manual y del análisis de tres bases de datos diferentes, se recopilaron 105 publicaciones y se filtraron progresivamente hasta obtener 34 (Figura 1). Posteriormente, para este artículo se hizo una reducción a 24, considerando únicamente aquellas publicaciones indexadas en PubMed.

El proceso de extracción de datos consideró 18 publicaciones, examinadas en términos de CRC, RecRed, ganancia de KT, resultado estético, dolor postoperatorio y morbilidad del sitio receptor y donante.

La comparación de una técnica con otra se realizó abordando situaciones clínicas que difieren por alguna característica, como la profundidad de recesión, el volumen de tejido queratinizado del sitio receptor o la ubicación del defecto de tejido blando.

Cada protocolo quirúrgico está indicado para tratar casos con características específicas. Por ejemplo, un colgajo de avance coronal o en sobre no está indicado si la zona que se debe operar no presenta cierta profundidad del surco vestibular, igualmente la técnica de tunelización no está aconsejada para recesiones muy profundas, debido a la reducida movilidad coronal de ese tipo de colgajo.

Entre las técnicas quirúrgicas consideradas, el porcentaje de CRC varió del 9%, siendo el valor más bajo alcanzado, al 93%, representando el más alto. El peor resultado estuvo relacionado con el procedimiento de injerto gingival libre, mientras que la tunelización y la técnica VISTA resultaron ser igualmente efectivas (Figura 2).

La ganancia, expresada en mm, relativamente a KT y RecRed varió respectivamente de 0,57 mm a 3,03 mm y de 1,40 mm a 3,43 mm. La técnica de colgajo en sobre mostró el peor resultado para la ganancia de KT, al igual que la técnica VISTA para RecRed. Contrariamente, la técnica VISTA logró el mejor resultado en términos de ganancia de KT, al igual que el injerto gingival libre en términos de RecRed (Figura 3).

De acuerdo con la escala EVA y siguiendo la evolución histórica de las técnicas quirúrgicas analizadas, el resultado estético y el dolor y la morbilidad postoperatoria variaron desde un valor de 60, reportado de aquellos pacientes que se sometieron al procedimiento de injerto gingival libre, a un valor de 95 y 75 respectivamente, alcanzados por la técnica Pinhole. En términos estéticos, los valores más elevados coincidieron con el colgajo en sobre y con el procedimiento de tunelización.

En contra, al considerar el dolor y la morbilidad postoperatoria, el resultado más positivo convino con el colgajo en sobre, mientras que un valor negativo definió la técnica VISTA (Figura 4).

Figura 2 Comparación de las técnicas quirúrgicas en términos de recubrimiento radicular completo. (CRC).

Figura 3 Comparación de las técnicas quirúrgicas en términos de ganancia de tejido queratinizado (KT) y reducción de la recesión (RecRed).

DISCUSIÓN

El enfoque de esta revisión fue identificar las limitaciones de las técnicas más antiguas y su compensación a través de las mejoras introducidas con los procedimientos más nuevos. La idea predominante antiguamente, de una asociación directa entre la cantidad abundante de tejido queratinizado y el estado periodontal saludable condujo al establecimiento del procedimiento de injerto gingival libre como el estándar de oro para lograr la ganancia de KT (3 mm) en el sitio de recesión. Sin embargo, las recaídas frecuentes, asociadas a su estabilidad a corto plazo, hicieron que esta técnica ocupara la peor posición en la perspectiva histórica en cuanto a cantidad de CRC (9%) y RecRed (3,43 mm).

Además, las disparidades en la mezcla de color y textura del tejido entre el área tratada y el entorno resultaron estéticamente inaceptables (EVA 60), y agravadas por un postoperatorio difícil debido a un doble sitio quirúrgico (EVA 60), lo que llevó a una progresiva desatención de dicho procedimiento (De Sanctis et al., 2014; Cairo et al., 2014).

La introducción de la técnica CAF, eliminó la solución de continuidad entre el colgajo y su base, dando un aspecto casi idéntico al del entorno. Como lo demostraron Cairo et al.(Cairo et al., 2014), esta técnica mostró un mayor potencial para CCR (75%), así como para RecRed (2,46 mm), lo que permitió una elevación del grado estético (EVA 70). Además, la presencia de un único sitio quirúrgico limitaba la morbilidad y el malestar del paciente (EVA 67) (De Sanctis et al., 2014; Cairo et al., 2014; Alghamdi et al., 2009).

Con el propósito de mínima invasividad, Zucchelli y de Sanctis (Zucchelli et al., 2009) mejoraron el procedimiento CAF previamente modificado, derivado de la eliminación de las incisiones verticales de liberación, con la técnica de colgajo de espesor split-full-split, que condujo al desarrollo de la técnica del colgajo en sobre. Al limitar el abordaje de espesor completo al tejido apical al defecto de recesión, se redujo la manipulación del tejido, lo que resultó en un mejor postoperatorio para el paciente (EVA 87).

A pesar de compartir el mismo inconveniente de procedimiento de la CAF tradicional, identificado en la cantidad suficiente de tejido queratinizado necesario cerca del sitio de la recesión, la técnica del sobre demostró un mayor éxito en términos de CRC (76%) y, por lo tanto, una estética superior (EVA 92), pero quedando limitado por un valor muy bajo de ganancia KT (0,57 mm) (Alghamdi et al. 2016; Zucchelli et al., 2009, Crotellini et al., 2012).

En el intento de ampliar las indicaciones del colgajo de avance coronal, junto con su modificación, se propuso la asociación con el injerto de tejido conectivo.

Lo cual aumentó la cantidad de ganancia de KT en el sitio receptor (2,49 mm), mejoró la RecRed (3,10 mm) y proporcionó una fuente adicional de vascularización, evitando la contracción marginal (Pini-Prato et al., 2010; Azaripour et al., 2016; Tian et al., 2018; Dodge et al, 2018).

Inicialmente utilizado con la intención de lograr una CRC (85%), fue demostrado por Zucchelli et al. (Stefanini et al., 2018) que el beneficio real atribuido era el considerable grado de estabilización del tratamiento alcanzado a largo plazo, una vez compensada la falta de tejido a través de dicho injerto.

Gracias a su eficacia, la unión de la técnica CAF con el CTG se estableció como técnica de referencia, no obstante, la peor morbilidad derivada del doble sitio quirúrgico (EVA 76) (Stefanini et al., 2018; Zucchelli et al., 2014).

En la práctica, el dolor postoperatorio mencionado comúnmente por los pacientes sometidos a ese protocolo quirúrgico está más relacionado con el sitio donante que con el lecho receptor.

Con el objetivo de mejorar la comodidad del paciente, los cortes visibles en la superficie del tejido y el desprendimiento de papilas anatómicas se eliminaron con la técnica de tunelización, lo que condujo a una cicatrización sin cicatrices (EVA 72).

Como lo demostraron Tian et al.(Tian et al., 2021), esto se tradujo en una CCR óptima (93%), una mayor reducción de la recesión (2,5 mm), un mejor resultado estético (EVA 94) y una mayor ganancia de tejido queratinizado (2 mm), que además de exhibir una importante estabilidad a largo plazo, admitía como una de sus indicaciones la reducción de la cantidad gingival en el sitio de la recesión (Tian et al., 2021; Gobbato et al., 2016; Osorio et al., 2022).

Al volver a proponer una elevación del colgajo que seguía la misma forma que la técnica de tunelización, mientras se cambiaba por una única incisión vertical, se desarrolló la técnica de acceso al túnel subperióstico con incisión vestibular.

Tal modificación llevó a una elevación del resultado estético, en cuanto a color, contorno y forma del tejido posquirúrgico tal que se convirtió en el procedimiento de elección para situaciones de alta demanda estética (EVA 91).

Además, la consecución de una CRC mayor (93%), en comparación con la reportada por la técnica CAF, incluso en su asociación con una CTG, junto con la posibilidad de minimizar la invasividad, facilitando el procedimiento y reduciendo el tiempo de sillón quirúrgico, disminuyendo la percepción del dolor y el malestar del paciente durante y después del tratamiento, hizo que esta técnica situase su ubicación ideológica al mismo nivel que la técnica estándar de oro (Rajeswari et al., 2021; Mansouri et al., 2019).

Para culminar este excursus histórico se encuentra la técnica Pinhole, asociada a la manipulación tisular menos invasiva y por tanto a la mayor conservación.

Se manifiesta una mínima molestia durante el acto quirúrgico, así como un dolor ínfimo tras la intervención (EVA 75), permitió un CCR inmediato (75%), evidente clínicamente, pero también en cuanto a mejora estética desde la perspectiva de los pacientes, lo cual, a la vez, aumentó su satisfacción (EVA 95) (Agarwal et al., 2020; Reddy, 2017).

Es necesario señalar que una disminución en los valores numéricos que representan los resultados clínicos de este procedimiento, en comparación con las otras técnicas quirúrgicas, se justificó por el estrecho espectro de la literatura científica accesible, actualmente limitada a unos pocos informes de casos y, por lo tanto, aún no suficiente para ser considerado totalmente fiable.

Además, las indicaciones específicas de cada técnica orientan su aplicación hacía algunas situaciones clìnicas más que hacía otras, por lo cual no es posible contar con la misma aplicabilidad de diferentes prácticas quirúrgicas.

CONCLUSIONES

A medida que aumenta la preocupación estética entre los pacientes, la evolución histórica en el campo de la cirugía periodontal ha ido avanzando para cubrir la demanda. La minimización de las diferencias entre el sitio tratado y el área circundante y el restablecimiento del perfil gingival fisiológico han sido los principales logros hasta el momento.

La incomodidad mínima del paciente, el dolor postoperatorio limitado y la morbilidad reducida son los elementos adicionales que impulsan el proceso de elección de la técnica.

La previsibilidad del procedimiento y la estabilidad del tratamiento a largo plazo representan los factores que buscan los clínicos, ya que agregan un valor importante a las técnicas más actualizadas.

Hasta hoy, se han logrado mejoras considerables en los aspectos antes mencionados a través del desarrollo de procedimientos quirúrgicos renovados.

Sin embargo, a pesar del importante progreso que ha tenido lugar, esta apasionante rama de la cirugía periodontal aún debe considerarse como un campo en rápida evolución.

Todavía quedan muchos desafíos, por lo tanto, se esperan más avances.

Declaración de contribución de autores:

Conceptualización y diseño: DS, EGI, MMC, GGA

Revisión de literatura: DS

Metodología y validación: DS, EGI

Análisis formal: DS

Investigación y recopilación de datos: DS

Recursos: DS, EGI

Análisis e interpretación de datos: DS, EGI

Redacción-preparación del borrador original: DS,

MMC, GGA

Redacción-revisión y edición: DS, MMC, GGA

Supervisión: MMC

Administración de proyecto: MMC