Introducción

La fluorosis dental ahora se ha convertido en un problema global con millones de personas en casi 25 países afectados (Organización Mundial de la Salud, 2011).

Esta condición se caracteriza por una hipomineralización del esmalte con lesiones que varían desde pequeñas alteraciones en la translucidez del esmalte (con presencia de puntos blancos y manchas dispersas localizadas en el tercio incisal de la superficie dental) hasta áreas opacas distribuidas irregularmente sobre la superficie del diente pigmentado de color blanco o marrón (Mohd et ál.,2021; Verma et ál.,2017; Di Giovanni et ál.,2018; Shahroom et ál.,2019).

La presencia constante de flúor en la cavidad bucal permite que actúe de forma dinámica en los procesos de desmineralización y remineralización, convirtiéndolo en el agente con mayor éxito en la prevención de la caries dental (Firmino et ál.,2018; Aimée et ál.,2017).

Sin embargo, su consumo excesivo durante las etapas de desarrollo (desde el nacimiento hasta los 8 años) puede producir fluorosis dental (Arora et ál.,2018; Daneshooy et ál., 2018; Mohd et ál. 2021).

Por lo tanto, la disminución de la prevalencia de caries dental como resultado del uso generalizado de flúor podría haber conllevado a un aumento de la prevalencia de fluorosis dental.

Según la literatura hay varios factores causales para la aparición de fluorosis dental, como el nivel de educación de los padres, sus ingresos económicos, tipo de método de alimentación infantil, el uso de leche de fórmula y su duración, tipo de agua para preparar la fórmula, edad de inicio de cepillado con pasta fluorada. (Buzalaf, 2018)

Sin embargo durante el período crítico del desarrollo de los dientes en la primera infancia, las principales fuentes dietéticas de fluoruro son las fórmulas infantiles reconstituidas, los alimentos y el agua de destete. (Mohd et ál. 2021)

Normalmente se considera que una alta concentración de fluoruro en el agua potable es la principal fuente de fluoruro ingerible. Además, el uso de dentífricos, geles, enjuagues bucales y topicaciones con flúor son otros factores de riesgo para la fluorosis dental. (Di Giovanni et ál. 2018; Mohd et ál. 2021)

Asimismo, factores demográficos como la altitud y el lugar de residencia han sido considerados en otros estudios como factores de riesgo. (Kumar et ál. 2018)

Los fluoruros se vienen utilizando como medida de salud pública para prevenir la caries dental desde hace más de 60 años. El informe mundial de salud bucal (2004) de la OMS refiere que no es posible conseguir una prevención efectiva de la caries dental basada en el uso de fluoruros sin que se presente algún grado de fluorosis dental.

Por otro lado, menciona que el nivel más alto permitido de flúor en el agua no debe exceder los 1,5 mg/l para evitar problemas con los huesos y los dientes. Además, menciona que los países deberían considerar y evaluar la cantidad de flúor en el agua por su alta concentración en fluoruro en países como la India, Sri Lanka, China, África Oriental, Oriente Medio y Sudamérica. (Shahroom et ál. 2019)

Actualmente, la literatura referente a la frecuencia de fluorosis dental en Latinoamérica presenta resultados muy diversos, debido a que está influenciada por factores ambientales. Además, se necesita de evidencia local que ayude a establecer mejoras en los programas de prevención basados en evidencia científica. Por este motivo, el objetivo fue determinar la frecuencia y los niveles de fluorosis dental en escolaresde 12 a 15 años de dos instituciones educativas (IE) de Lima, Perú.

Método

Estudio observacional y descriptivo de corte transversal que estuvo conformado por adolescentes entre 12 y 15 años de las IE Augusto Salazar Bondy y Raúl Porras Barrenechea. Estos dos centros educativos son públicos y son dos de los más grandes del Callao, Lima.

El muestreo fue de tipo sistemático con intervalos de 7, producto de ello se seleccionó a 252 adolescentes, 110 estudiantes de la IE Augusto Salazar Bondy y 142 de la IE Raúl Porras Barrenechea de Lima en los años 2015 - 2016.

Criterios de selección:

Se consideró como criterio de inclusión escolares entre 12 a 15 años que aceptaron participar en el estudio y que cursaban el primer, segundo o tercer año del nivel secundario.

Como criterios de exclusión se consideró a los estudiantes con aparatología ortodóntica fija, tratamientos rehabilitadores y/o estéticos que interfieran con el examen clínico.

Aspectos éticos:

Se elaboró un consentimiento y asentimiento informado siguiendo lo pautado por la declaración de Helsinki (World Medical Association (WMA), 2014). El proyecto de investigación fue aprobado por el instituto de investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Proceso de calibración

El investigador principal realizó una calibración interobservador con una especialista en salud pública para determinar el nivel de fluorosis dental. Para ello, se realizó el análisis de concordancia mediante el índice de Kappa, cuyo valor fue 0,80.

Este resultado dio un coeficiente considerable para realizar la investigación.

Elaboración del instrumento

Se empleó un cuestionario que fue modificado del estudio de Saads Carvalho et ál(12) y estuvo conformado por preguntas relacionadas con variables sociodemográficas y 6 preguntas cerradas sobre la frecuencia de cepillado, uso e ingesta de pastas dentales en la infancia y frecuencia de aplicaciones de flúor.

La validez de contenido se realizó por juicio de expertos para evaluar la coherencia, claridad y relevancia del instrumento.

Posteriormente, se ejecutó un plan de piloteo y se aplicó el instrumento a una muestra de 68 escolares, luego se modificaron algunas preguntas para una mayor claridad de la encuesta con base en la sugerencia de los adolescentes. La fiabilidad del instrumento con el alfa de Cronbach fue de 0,9.

Luego del permiso de los directores de las IE, Augusto Salazar Bondy y Raúl Porras Barrenechea, se solicitó el acceso a las listas de los salones de primer, segundo y tercer año de secundaria y se realizó la invitación a los padres y escolares seleccionados para el estudio. Los adolescentes que aceptaron participar en el estudio firmaron un asentimiento y consentimiento informado. Posterior a ello, se establecieron dos fases para el desarrollo de la investigación:

Examen clínico estomatológico

Se realizó en las instalaciones de las IE que estaban acondicionadas adecuadamente.

Se tomó en cuenta las medidas de bioseguridad, se utilizó un espejo bucal N°5, pera de aire, bajalenguas y gasas estériles (según lo recomendado por la OMS). El tiempo promedio de evaluación por cada escolar fue de 2,5 minutos.

Se evaluó la frecuencia y niveles de fluorosis dental de acuerdo con los criterios del Índice de Dean que se presentan a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1 Niveles de fluorosis dental de acuerdo con los criterios del Índice de Dean

| Normal (código=0) | Esmalte de superficie suave y de apariencia translúcida. |

| Cuestionable o discutible (código=1) | Esmalte con ligeras alteraciones en su translucidez, puede presentar franjas blancas. |

| Muy leve o muy ligera (código=2) | Pequeñas áreas opacas color blanco tiza y afectan a menos del 25% de la superficie vestibular. |

| Leve o ligera (código=3) | Las franjas blancas opacas abarcan más del 50% de ella. |

| Moderada (código=4) | Toda la superficie dentaria está afectada con tinciones de color marrón café que alteran el aspecto del diente. |

| Grave o intensa (código=5) | La totalidad de la superficie dentaria está alterada por marcadas hipoplasias. |

Desarrollo del cuestionario

Se organizó a los escolares con sus madres en un ambiente donde se les entregó el cuestionario y se les solicitó desarrollarlo en 10 minutos.

Las madres ayudaron a resolver las preguntas sobre sus hijos, debido a que algunas preguntas fueron cuando los estudiantes eran muy pequeños y probablemente no recordarían las respuestas.

Las cuatro primeras preguntas fueron acerca del uso de pastas dentales fluoradas, etapa en que se inició el cepillado, frecuencia de éste y si recordaba la ingesta de pasta dental durante la infancia. Las preguntas 5 y 6 se referían a las topicaciones con flúor y su frecuencia.

Índice comunitario de fluorosis

Es un método propuesto por Dean para determinar la severidad de la fluorosis dental como un problema de salud pública.

Se obtiene multiplicando la frecuencia de individuos con fluorosis con la ponderación del nivel de flúor predominante en la muestra y dividido entre el número total de individuos examinados(3). Sus categorías son las siguientes: 0-0,4 (ninguna); 0,4-0,6 (límite); 0,6-1,0 (leve); 1,0-2,0 (media); 2,0- 3,0 (marcada); 3,0-4,0 (muy marcada).

Análisis de los resultados

Para el análisis e interpretación de los datos se empleó el paquete estadístico SPSS versión 22.0. Para evaluar las variables cualitativas, se presentaron frecuencias absolutas y relativas; y para las pruebas de hipótesis se empleó la prueba exacta de Fisher o prueba de chi cuadrado según el cumplimiento de los supuestos. Los resultados se presentaron en tablas y gráficos.

Resultados

Del total de escolares participantes (n=252); el 28,6% (n=72) de los adolescentes tenían 12 años, el 31,7% (n=80) eran de 13 años, el 26,2% (n=66) eran de 14 años y el 13,5% (n=34); 15 años.

Así mismo; el 53,6% (n=135) eran varones y el 46,4% (n=117), mujeres.

Resultados de la primera fase

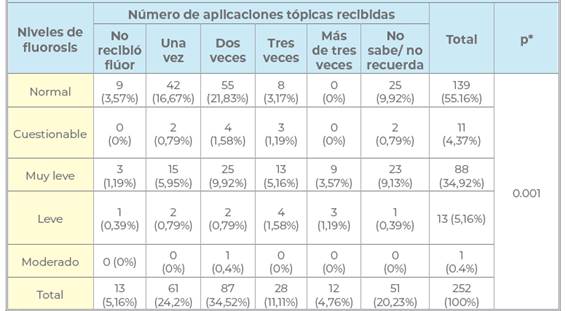

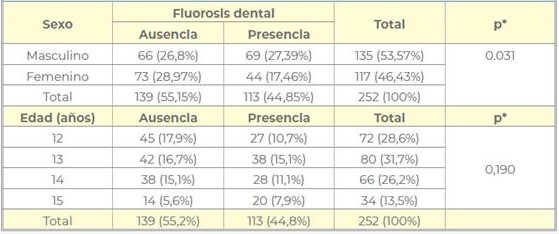

Se encontró que el 44,85% (n=113) de los adolescentes presentaban fluorosis dental, de los cuales el 27,39% (n=69) eran varones y el 17,46% (n=44), mujeres (p=0,03). Así mismo, los adolescentes con 13 años presentaron la mayor frecuencia de fluorosis dental con 15,1% (n=38) y los menos afectados fueron los de 15 años con 7,9% (n=20), como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2 Relación entre la fluorosis dental, el sexo y la edad en adolescentes de 12 a 15 años de las instituciones educativas estatales en Lima.

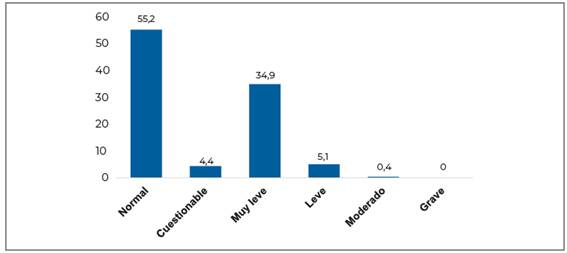

En la figura 1 se evidencia los niveles de fluorosis, la mayor frecuencia de casos fue “muy leve” con un 34,9% (n=88), seguido de la categoría “leve” con 5,1% (n=13). No se registró ningún caso de fluorosis grave.

Fig. 1 Niveles de fluorosis dental en adolescentes de 12 a 15 años de instituciones educativas públicas en Lima.

No se encontró asociación entre los niveles de fluorosis dental con la edad, género, frecuencia de cepillado, uso de pasta dental durante la infancia, ingesta y tipo de pasta dental. Sin embargo, se halló una con el número de aplicaciones tópicas recibidas (p=0,001), como se observa en la Tabla 3.

Resultados de la segunda fase

Sobre la frecuencia del uso de pasta dental, 44% (n=111) de los adolescentes manifestaron cepillarse los dientes dos veces al día, 39,3% (n=99) mencionaron que tres veces al día, 16,3% (n=41) solo una vez al día y 0,4% (n=1) mencionó que no se cepillaba con regularidad.

Sobre la frecuencia del tipo de pasta dental ingerida; el 68,3% (n=172) manifestó que ingirió pasta dental en la infancia. De los 172 escolares; 65,1% (n=112) ingirieron pasta dental para niños, 25% (n=43) ingirieron pasta para adultos y 9,9% (n=17) manifestaron haber ingerido ambos tipos de pastas dentales.

Sobre la aplicación tópica de flúor; el 74,6% (n=188) recibieron aplicación tópica de flúor y 5,15% (n=13) no recibieron flúor tópico. De los 188 escolares que recibieron aplicación tópica de flúor; el 34,52% (n=87) lo recibió dos veces; el 24,23% (n=61) una vez; el 11,11% (n=28) tres veces y 4,76% (n=12) más de tres veces. Con respecto al índice comunitario de fluorosis el valor fue 0,43.

Discusión

Es importante tener en cuenta que los resultados del presente estudio se deben interpretar con cautela, al compararlos con otros estudios.

Esto debido a los diferentes factores causales como las características sociodemográficas, condiciones climáticas, genéticas, uso de dentífricos, hábitos dietéticos, uso de diferentes criterios, índices de fluorosis y la falta de uniformidad en la recopilación de datos entre los diversos trabajos de investigación (variabilidad clínica y metodológica).

En el presente estudio se encontró que la fluorosis dental en una población escolar limeña fue de 44,8% con un nivel de fluorosis “muy leve” y un Índice Comunitario de Dean considerado como “límite”.

La frecuencia de fluorosis en escolares evaluados en el presente estudio fue de 44,8%, estos resultados fueron similares al estudio de Dong et ál (2021) realizado en Estados Unidos, donde encontraron una prevalencia de fluorosis del 41,86%.

Esta semejanza puede deberse a un similar nivel de flúor hallado en el agua, que oscilaba entre 0 a 0,3 mg/l de flúor.

Sin embargo, estos resultados difieren de los estudios de Armas - Vega et ál (2019) quienes reportaron una prevalencia de fluorosis dental del 89,96% en escolares de tres ciudades del Ecuador. Otros estudios como el de Angulo et ál (2020), concuerdan con esos resultados, debido a que encontraron un 84,8% de fluorosis en una población de Montevideo (Uruguay). Y en una encuesta de la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), Margtinon et ál (2021), reportaron que en Colombia la prevalencia de fluorosis dental aumentó a un 65%. Farías et ál (2021), reportaron una prevalencia del 82% de fluorosis dental en los niños de una ciudad de México. Y en el estudio de Khandare et ál (2017), se registraron en tres distritos de la India más del 95 % de fluorosis dental.

La diferencia en los resultados con estos estudios puede deberse a diferentes factores, uno de los más importantes es la concentración de flúor en el agua, la implementación de algunos programas como la fluoración de la sal, la zona geográfica, altitud, hábitos de higiene, factores genéticos, nivel educativo y socioeconómico de los padres, diferencias en la metodología de los estudios, entre otros.

El nivel de fluorosis más prevalente fue “muy leve”, lo que concuerda con los resultados hallados por James et ál. (2021), quienes reportaron un mayor nivel de fluorosis “muy leve” en ciudades de Irlanda, al igual que en los estudios de Warawreh et ál (2020) en Jordania, donde informaron una prevalencia de fluorosis “muy leve”.

En ambos estudios se utilizó el Indice de Dean para la evaluación y la presencia de este nivel de fluorosis puede ser porque la concentración de fluoruro en el agua no era muy alta en el área de estudio.

En otros estudios como el de Al - Omoush et ál (2021), informaron un 68,8 % y 72% de fluorosis moderada y severa en dos ciudades de Jordania. Estas diferencias pueden deberse a factores como la ubicación geográfica, debido a que este es un país productor de rocas fosfóricas que contienen entre 2 y 4% de flúor en su composición y está dentro de un cinturón geográfico de alto contenido de fluoruro en las aguas subterráneas.

La altitud y su relación en la prevalencia de fluorosis dental se estudia cada vez más para definir su papel. Algunos estudios han demostrado que, en zonas con mayor altitud, hay una disminución de la saturación de oxígeno, lo que ocasiona que la orina se vuelve más ácida, generando una absorción y propagación más rápida de los iones de fluoruro en el intestino. Y estas condiciones aceleran la retención de fluoruro en los huesos y los músculos que se ha demostrado que influyen en la mineralización de fluoruro en los tejidos que causan fluorosis dental. (Akuno et ál., 2019; Sah et ál., 2020)

En un estudio de Aguilar - Díaz et ál (2017), reportaron que en una ciudad de México se registró un 47% de fluorosis grave. Esto puede deberse a factores como la altitud en las que se situaban las ciudades en las que fueron evaluadas los casos.

Con respecto al índice comunitario hallado que fue considerado como límite, se observó similitud con un estudio de Plaka et ál (2017), quienes reportaron que, en un distrito de la India, se calculó un indice comunitario menor a 0,4.

Esto se puede relacionar con que la concentración de fluoruro del agua subterránea osciló entre 0,04 y 0,64 mg/l, cuyo valor es similar a la concentración de flúor en el agua de la ciudad evaluada, según la literatura.

Estos resultados difieren del estudio de Khandare et ál (2017), donde se informaron valores de “media”, “marcada” y “muy marcada” en tres distritos de la India. Estos resultados estarían relacionados con concentraciones de flúor en el agua de 2 a 4ppm de flúor.

Además, en el presente estudio se encontró una relación entre los niveles de fluorosis dental y el número de aplicaciones tópicas recibidas, esto puede deberse a la falta de conocimientos por parte de los padres de familia sobre los programas preventivos en salud bucal, como lo menciona Aguilar-Díaz et ál (2017) en su estudio, donde evidencian que, al establecer un programa de educación, ésta se convierte en una estrategia básica para la prevención de fluorosis dental.

Entre las limitaciones que se dieron en el presente estudio tenemos al tamaño de la muestra, con una muestra de mayor tamaño se podrían realizar inferencias y tomar mejores decisiones basadas en las características del lugar y la población.

Otra de las limitantes fue la falta de medición de la concentración del flúor en el agua de la zona estudiada.

Para futuros estudios se recomienda replicar el estudio en otras ciudades del país, para poder realizar individualizaciones al momento de la toma de decisiones en salud pública, y así tener un mejor control de las variables que pueden afectar la presencia de fluorosis dental en las zonas estudiadas.

Conclusiones

En la población adolescente estudiada, la presencia de fluorosis fue de 44,8% y el nivel de fluorosis que predominó fue del tipo “muy leve”. Además, el índice comunitario de fluorosis significa que existe un nivel “límite” de importancia para la salud pública.

Estos datos encontrados son importantes, para tener una base de información y poder establecer una individualización de las políticas de implementación en salud bucal sobre la fluoración en la población de niños y adolescentes en la región.

La fluorosis dental es un problema de salud pública que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de la población infantil. Es por ello que es importante aplicar estrategias basadas en los factores adecuados para su prevención.