1. Introducción

La violencia contra las mujeres en la pareja heterosexual es un tema complejo y ha sido estudiado a partir de múltiples perspectivas (Boiraa et al., 2013), en diversas escalas y distintas disciplinas. Sobre este tópico se ha documentado la importancia de la dinámica sociodemográfica e histórica en la conformación de las uniones, los aspectos normativos institucionales que las rigen y los elementos individuales y de las relaciones interpersonales. En estas últimas, la perspectiva de género contribuye a comprender la violencia de pareja desde el análisis del ejercicio del poder y de las asimetrías socioeconómicas, de género, étnicas y por edad que colocan a las mujeres en mayor riesgo de padecerla (Jiménez y Guzmán, 2015, p. 95).

El estudio del tipo de unión conyugal (matrimonio o cohabitación) respecto a la violencia contra las mujeres se centra en la relación interpersonal de la pareja, aunque retoma elementos individuales y contextuales. Vatnar y Bjørkly (2012) señalaron que son todavía escasas las investigaciones de las condiciones en donde se conforma la unión y su vínculo con la violencia de pareja, independientemente de la mayor o la menor desigualdad en variables individuales como la escolaridad o el trabajo remunerado, así como de los contextos socioeconómicos específicos subyacentes a las diferentes circunstancias sociales de unión (Brownridge, 2006; Wilkinson y Hamerschlag, 2005).

En el examen de la violencia en la pareja, se han privilegiado las escalas contextual e interpersonal y en esta última se observa la creciente incorporación de la categoría del compromiso marital[6] para el abordaje de las distintas expresiones de abuso contra las mujeres unidas, cuya condición de análisis es el estado marital: matrimonio o cohabitación que, aunque similares, difieren en el grado de estabilidad familiar (Rhoades et al., 2006; Kamp Dush et al., 2014; Rhoades et al., 2010; Stanley et al., 2017; Ripoll-Núñez y Cifuentes-Acosta, 2019) y en la probabilidad del surgimiento de violencia (Cáceres, 2011; Vatnar y Bjørkly, 2012).

En décadas recientes, se ha documentado un incremento de uniones consensuales bajo diferentes criterios: la vieja cohabitación, sancionada socialmente y sujeta a las normas comunitarias, habitual en poblaciones originarias de América Latina, y la nueva cohabitación, modalidad marital notablemente creciente en todo el mundo -incluidos los países latinoamericanos- y asociada a cambios ideacionales en la población joven y también a la pérdida de vigencia de la institución del matrimonio (Esteve et al., 2012). Para los autores, América Latina se caracteriza por un patrón mixto de nupcialidad, producto del mestizaje en el cual coexisten prácticas de las poblaciones indígenas y aquellas promovidas o impuestas durante las colonizaciones española y portuguesa.

Con base en la revisión de trabajos etnográficos realizados por Steve et al. (2012), en las poblaciones indígenas aún permanece un sistema de uniones, este registra, entre otras, la práctica de la poliginia o la poliandria, el pago por la novia, el préstamo ocasional de la novia y la ausencia de reglas estrictas sobre las relaciones sexuales premaritales; lo anterior coexiste con un patrón característico de los países europeos cristianos, donde normas restringen el sexo prematrimonial y las uniones se establecen mediante el matrimonio, más frecuente entre las clases alta y media. El matrimonio forzado o arreglado, si bien no es mencionado por los autores, es una costumbre ampliamente documentada, vigente en comunidades indígenas de México (Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA], 2012; Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF], 2014; Frías, 2017) y debe ser considerado dentro de las circunstancias alrededor de la posibilidad de abuso físico en la pareja.

Entonces, en este trabajo se analizan el tipo y las circunstancias de uniones heterosexuales frente a las distintas formas de violencia física contra las mujeres, mediante un enfoque cuantitativo y con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) correspondiente al estado de Chiapas[7]. Al respecto, la ENDIREH 2016 incluye las variables que permiten identificar el tipo de unión y las circunstancias de unión: a) si se embarazó y la obligaron a casarse; b) si la robaron en contra de su voluntad y tuvo que casarse o unirse; c) si a cambio de dinero, regalos o propiedades sus padres arreglaron el matrimonio o la unión; d) quería irse o salirse de casa; e) así lo quisieron y lo decidieron los dos; esto, para cada uno de los tipos de unión conyugal, o sea, cohabitación (unión libre) y matrimonio.

Así, el propósito es estudiar la relación entre el tipo y las circunstancias de unión con la violencia física de pareja, considerando distintas condiciones de desventaja social de las mujeres como la autoadscripción indígena, el analfabetismo y la maternidad temprana.

2. Referente teórico

La literatura en torno a la violencia de pareja ha evidenciado consistentemente la mayor prevalencia de maltrato físico contra las mujeres dentro de la unión libre en comparación con el matrimonio (Stets, 2017; Manning et al., 2018), lo cual obliga a comprender el contexto sociodemográfico y el cultural detrás de los cambios o la continuidad de los patrones de nupcialidad. Incorporar el componente sociocultural mediante las circunstancias particulares en las que se establece la unión y su tipo (unión libre/matrimonio) podría contribuir a esclarecer algunos de los componentes de la violencia física de los varones hacia su pareja, analizados en la dimensión más amplia de los cambios sociales y culturales.

2.1 Tipo de unión conyugal y violencia física en la pareja

Los estudios que relacionan la condición de unión con la violencia de pareja se remontan a los años 70 del siglo XX. Yllo y Murray (1981), desde una perspectiva sociológica, la problematizaron con el matrimonio o la cohabitación[8] como dos condiciones donde la sociedad y la cultura ejercen efectos diferenciados que facilitan o restringen la probabilidad de agresiones. Según indicó Whitehurst (1974, como se citó en Yllo y Murray, 1981), el matrimonio no solamente significa un cambio en el estado legal de las personas, sino implica un conjunto de expectativas sociales y supuestos. Inicialmente, el marido tendría derecho de golpear a la esposa, por ende, habría mayor frecuencia de abuso físico contra ella, sin embargo, los estudios realizados hasta entonces no aportaron suficiente información para sustentar esas premisas, con ello, se mostró que las mujeres unidas no casadas tenían mayor tendencia a sufrirlo.

Conforme identificaron Yllo y Murray (1981), un elemento clave de la variación en la frecuencia de violencia física contra las mujeres no casadas se debía a la falta de redes de apoyo familiares, contrario al caso de las casadas. En las parejas unidas no casadas, los vínculos legales (matrimonio) sancionados socialmente son inexistentes, por eso, en general se encuentran aisladas e incluso pueden establecer la unión consensual sin conocimiento de los padres. En efecto, trabajos recientes han confirmado que quienes cohabitan sin estar casados tienen menor apoyo social y padecen más exclusión social, lo cual conlleva un mayor riesgo de violencia (Stets, 2017).

En México, en el periodo de 2000 a 2010, el aumento de la unión libre alteró la estructura marital tradicional y las uniones por cohabitación pasaron a ocupar el segundo tipo de arreglo conyugal más frecuente, desplazando al matrimonio civil en el conjunto nacional (Ojeda, 2013). En este país las uniones duran cada vez menos, se estima que la disolución es un 80 % más común en la unión libre que en los matrimonios (Velázquez y Sánchez, 2019); la violencia de pareja podría ser una de las causas.

En ese sentido, los estudios reportados sobre la violencia física de pareja en México con respecto a la condición de unión (matrimonio y unión libre) son pocos. Por una parte, autores como Sandoval-Jurado et al. (2017) encontraron que la violencia de pareja es mayor en mujeres de nivel socioeconómico bajo (OR: 0.384; IC95%: 0.19 - 0.74) y en unión libre (OR: 0.507; IC95%: 0.27-0-95)[9].

Por su parte, de acuerdo con Castro y Casique (2009), la proporción de mujeres mexicanas en unión libre corresponde al 23 % y la violencia física contra ellas fue de un 14.5 % contrastante con el 7.9 % de las mujeres casadas. Por último, recientemente Manning et al. (2018) informaron que la violencia en la pareja cohabitante no casada se asocia, además de al mayor aislamiento social, al menor compromiso del hombre, quien puede sentirse atrapado en la relación. Esto sucede en gran medida porque la unión libre (nueva cohabitación) carece del mismo estatus institucionalizado que tuvo en el pasado y, en consecuencia, deja a las mujeres en condiciones vulnerables.

2.2 Circunstancias en las que ocurre la unión y la violencia física en la pareja

En la articulación entre los tipos y las circunstancias sociales de la unión para formar familias se podrían plantear algunas variables relacionadas con el escenario de violencia en la pareja, como el historial de la agresión por parte del varón[10], los niveles de compromiso interpersonal con la pareja -particularmente del hombre- y el aislamiento social de los cohabitantes, especialmente de las mujeres. Al respecto, Finkler (1997) y Bedregal et al. (1991) reconocieron la necesidad de profundizar en las causas fundamentales de la violencia de pareja contra las mujeres.

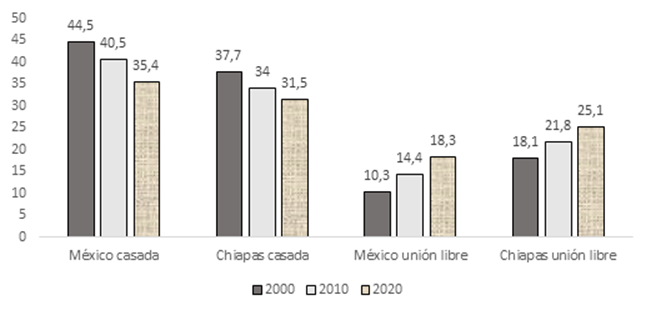

Este trabajo contribuye a ese esfuerzo de profundización mediante el análisis del tipo y las circunstancias de la unión y cómo se vinculan con el abuso físico hacia las mujeres en la pareja; esto, en el contexto pluricultural de Chiapas, con un 28.2 % de población hablante de alguna lengua indígena y un 51.0 % residente en zonas rurales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI], 2020). Es la séptima entidad más poblada de México con aproximadamente 5 524 506 habitantes y la razón de matrimonio vs. unión libre entre personas de 12 años y más es de 1: 0.8, es decir, por cada matrimonio hay casi 0.8 uniones libres (INEGI, 2020). Siguiendo la tendencia documentada para Latinoamérica (Steve et al., 2012) y México en su conjunto (Ojeda, 2013), dicho estado registra en las últimas dos décadas un descenso en la proporción de mujeres casadas y un ascenso de mujeres en unión libre; en el panorama nacional lo primero fue del 20.0 % entre 2000 y 2020, mientras que, en Chiapas fue del 16.4 % para ese periodo (Figura 1).

Figura 1 Distribución porcentual de la población de 12 años y más según situación conyugal, 2000, 2010 y 2020 para México y Chiapas

Esos cambios se han atribuido a las modificaciones en la política económica y al aumento de la pobreza, así como a la ausencia de campañas masivas de promoción de matrimonios civiles, todo lo cual ha conducido a transformaciones culturales y ha intervenido en el tipo de unión de las mujeres mexicanas, principalmente en las áreas rurales y urbanas (Solís, 2004, como se citó en Ojeda, 2013).

El creciente número de uniones libres es un aspecto importante en sí, pero insuficiente para entender su importancia en la dinámica actual de la nupcialidad y, en especial, del proceso de formación familiar entre las nuevas generaciones (Ojeda, 2013), así como en el surgimiento de violencia de pareja. Algunas de sus circunstancias[11] constituyen en sí mismas expresiones de violencia contra las mujeres -generalmente niñas y adolescentes-, pero, además, como se documentará en este trabajo, intensifican el riesgo de maltrato físico contra las mujeres por parte de su pareja.

3. Aproximación metodológica

3.1 Enfoque y población de estudio

El estudio fue realizado a partir de un enfoque cuantitativo, con base en los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de acceso libre. Esta encuesta es representativa de cada una de las 32 entidades de México y en su totalidad fue aplicada en los hogares a 111 256 mujeres de 15 años y más. De ellas, 3724 eran del estado de Chiapas, tanto de poblaciones rurales como urbanas e incluyeron todas las categorías de estado civil; así pues, se contemplaron únicamente las mujeres que se encontraban unidas en el momento de la encuesta (casadas o en unión libre), para un universo de 2604. La muestra fue autoponderada, de tal manera, cada individuo se representa a sí mismo; no se aplicó ningún factor de expansión[12].

Chiapas es una entidad pluricultural, con un elevado porcentaje de población indígena y rural, asimismo, posee condiciones de desigualdad socioeconómica pronunciadas, lo cual podría relacionarse con una amplia variación en el tipo de unión conyugal y en sus circunstancias y, con ello, en la probabilidad de ocurrencia de agresiones físicas contra las mujeres.

3.2 Procesamiento de análisis

La ENDIREH 2016 se encuentra disponible (acceso libre) y aporta información detallada sobre las diferentes expresiones de violencia en el transcurso de vida de las mujeres, gravedad, frecuencia, características de víctimas y agresores, incluye la pareja actual y, cuando las hay, las parejas previas (Frías, 2020). De la variable estado civil se tomaron en cuenta únicamente las mujeres en las categorías unión libre y casadas, debido a que no fue posible identificar el estado civil previo de las separadas, las divorciadas y las viudas, fueron excluidas las solteras, para un tamaño final de muestra de 2604 mujeres con edades de 15 a 49 años.

La variable de interés explicativo de la violencia física (variable dependiente) corresponde tanto al tipo de unión conyugal (unión libre[13] o matrimonio) como a las circunstancias bajo las que se establece. Esta aborda el maltrato (alguna vez) en sus diferentes expresiones: a) abofeteada y cacheteada, b) empujada o jalado el cabello, c) amarrada, d) pateada, e) aventado algún objeto, f) golpeada con el puño o algún objeto, g) intentó ahorcarla o asfixiarla, h) la agredió con cuchillo o navaja, i) le disparó con arma de fuego. En el análisis se incluyeron todas. Las cuatro últimas, equivalentes a los incisos f, g, h, i, pueden considerarse de gravedad, sin embargo, no se agruparon con base en ello, sino, se presentan de manera desagregada a fin de visibilizar la magnitud de estas violencias contra las mujeres.

El análisis estadístico fue realizado en el programa SPSS v. 26. Se estratificó por la condición étnica (autoadscripción) y esta variable se obtuvo a partir de la pregunta: ¿usted se considera indígena?, la cual fue más robusta que la del hablar alguna lengua indígena, por cuanto únicamente el 62 % de las mujeres autoreconocidas como indígenas hablan alguna lengua indígena (ENDIREH, 2016).

Fueron utilizados estadísticos descriptivos (proporciones) y pruebas de bondad de ajuste (chi- cuadrada de Pearson con un nivel de confianza del 95.0 % y significancia estadística de 0.05) para describir la distribución de las variables sociodemográficas y reproductivas y referir el contexto de desventaja social de las mujeres. También fueron detallados el tipo y las circunstancias de unión, el grado de los distintos tipos de violencia ejercidos y la relación estadística entre el tipo y las circunstancias de unión con tales manifestaciones agresivas.

El examen de la desventaja social y su relación estadística con el tipo y las circunstancias de unión, así como con la violencia física hacia las mujeres utilizó los mismos estadísticos (porcentajes y chi-cuadrada de Pearson). Las variables de desventaja social incorporadas fueron la edad de unión (12 a 14 años), escolaridad (sin escolaridad) y autoadscripción indígena (indígena). Posteriormente se efectuó análisis de regresión logística binaria a propósito de explorar el enlace directo entre la desventaja social y la violencia física, de igual modo, entre las variables edad de unión, escolaridad y autoadscripción étnica y el tipo de unión; en esta última el parámetro de referencia fue «matrimonio». Finalmente, se aplicó el análisis de regresión logística multinomial para revisar la posible asociación de las variables de desventaja social con las circunstancias de unión, tomando como referencia la categoría «así lo quisieron y decidieron los dos».

4. Resultados

4.1 Características generales de la población de estudio por tipo de unión

En concordancia con lo reportado por los censos generales de población, se documentó un mayor porcentaje de unión libre en las mujeres más jóvenes; también, prácticamente la totalidad de las mujeres en unión libre o casadas conviven con el esposo; la no convivencia es menor al 1.0 % (Tabla 1). En cuanto a la desventaja social se registró que el porcentaje de embarazos adolescentes, medido por la edad a la que tuvieron el primero, así como el de nula escolaridad, son significativamente más elevados en quienes viven en unión libre en comparación con las casadas (Tabla 1). Según se aprecia, la proporción de mujeres en unión libre es significativamente más alta en poblaciones rurales (p<0.000) y en indígenas (p<0.000), coinciden en ellas las desventajas socioeconómicas, étnicas y de género.

Tabla 1 Características sociodemográficas de las mujeres incluidas en la muestra, por tipo de unión

| Unión libre | Casadas | Total | X2, gl y valor de p | |||||||||||||

| n = 1048 | n = 1556 | n = 2604 | ||||||||||||||

| % | % | % | ||||||||||||||

| Edad actuala | ||||||||||||||||

| 15 a 19 | 7.1 | 1.5 | 3.9 | 90.974, 6 gl, 0.000 | ||||||||||||

| 20 a 24 | 18.3 | 10.7 | 14.1 | |||||||||||||

| 25 a 29 | 20.6 | 18.0 | 19.2 | |||||||||||||

| 30 a 34 | 18.6 | 19.6 | 19.2 | |||||||||||||

| 35 a 39 | 16.3 | 19.0 | 17.7 | |||||||||||||

| 40 a 44 | 10.7 | 17.7 | 14.6 | |||||||||||||

| 45 a 49 | 8.4 | 13.5 | 11.3 | |||||||||||||

| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||

| Edad del primer embarazob | ||||||||||||||||

| 12 a 14 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 49.841, 2 gl, 0.000 | ||||||||||||

| 15 a 17 | 33.2 | 24.5 | 27.9 | |||||||||||||

| 18 y más | 61.7 | 73.8 | 69.0 | |||||||||||||

| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||

| Autoadscripción étnicac | ||||||||||||||||

| Indígena | 42.2 | 29.9 | 34.9 | 42.057, 1 gl, 0.000 | ||||||||||||

| No indígena | 57.8 | 70.1 | 65.1 | |||||||||||||

| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||

| Escolaridadd | ||||||||||||||||

| Sin escolaridad | 20.3 | 14.9 | 17.1 | 25.620, 2 gl, 0.000 | ||||||||||||

| Algún grado de primaria | 40.8 | 36.8 | 38.4 | |||||||||||||

| Secundaria o más | 38.9 | 48.3 | 44.5 | |||||||||||||

| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||

| Lugar de residenciae | ||||||||||||||||

| Complemento urbano | 26.4 | 30.9 | 29.1 | 9.470, 2 gl, 0.009 | ||||||||||||

| Rural | 56.7 | 50.7 | 53.1 | |||||||||||||

| Urbano | 16.9 | 18.4 | 17.8 | |||||||||||||

| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||

| Unidas o casadas residentes con el cónyuge | ||||||||||||||||

| Sí | 99.2 | 99.7 | 99.5 | 2.464, 1 gl, 0.116 | ||||||||||||

| No | 0.8 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||

| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||

Nota. a622 valores perdidos. Fue la única variable con ese número, desconocemos la causa. b 186 valores perdidos que posiblemente corresponden a mujeres actualmente embarazadas o nunca embarazadas. c 13 valores perdidos. d 5 valores perdidos. e La clasificación en tres estratos proviene del INEGI que, para fines de muestreo, divide a las áreas urbanas en dos tipos según el número de habitantes: áreas metropolitanas y capitales de los estados (ciudades con 100 000 o más habitantes) y complementos urbanos (asentamientos con población entre 2500 y 99 999 habitantes). Los asentamientos rurales tienen menos de 2500 habitantes (INEGI, 2009).

4.2 Tipo y circunstancias de unión en mujeres de 15 a 49 años indígenas y no indígenas de Chiapas

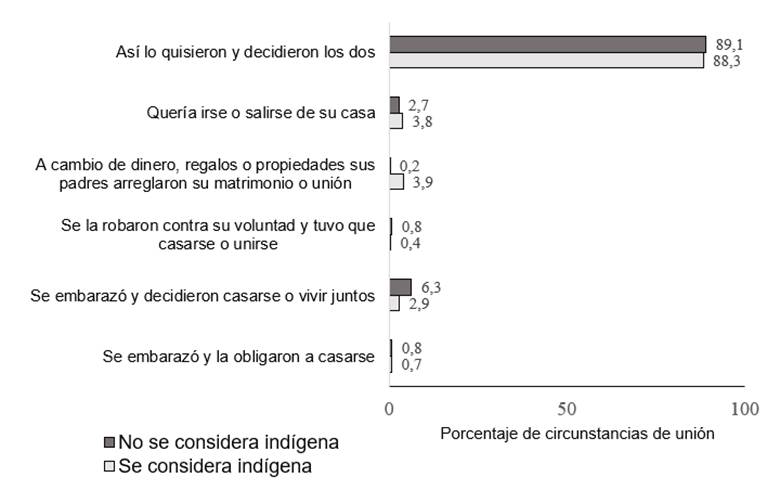

De conformidad con los censos nacionales de población (INEGI, 2000, 2010 y 2020), los datos de la ENDIREH 2016 para Chiapas mostraron que la proporción de mujeres quienes se reconocen como indígenas y que se encuentran en unión libre es significativamente mayor (48.8 %) a la de no indígenas (35.7 %). En contraparte, la cifra de casadas es mayor entre las no indígenas (64.3 %) respecto a las indígenas (51.2 %) (X2 = 66.681, 5 gl, p<0.000). De acuerdo con la Figura 2, más del 88 % de indígenas y no indígenas dijeron unirse porque así lo quisieron y decidieron los dos (la pareja), con un porcentaje ligeramente menor en las mujeres indígenas (88.3 %) que en las no indígenas (89.1 %). En total, el 5.8 % de las uniones fue por motivo de embarazo, en el 2.2 % las mujeres no decidieron sobre su unión (fueron obligadas o raptadas), y el 3.1 % se unió porque quería irse o salir de su casa, todo en conjunto representa el 11.1 % de LA muestra.

La estratificación por autoadscripción indígena presenta algunas diferencias entre ambos grupos de mujeres; destacó entre las indígenas un porcentaje superior de matrimonios arreglados o forzados (A cambio de dinero, regalos o propiedades sus padres arreglaron su matrimonio o su unión) (3.9 %) respecto a las no indígenas (0.2 %), así como uno mayor de mujeres indígenas unidas porque querían irse o salir de su casa (3.8 %) frente a las no indígenas (2.7 %). Las mujeres no indígenas registraron más cantidad de uniones por razón de embarazo y decisión de pareja (6.3 %) que las indígenas (2.9 %). El obligar al casamiento por motivo de embarazo fue prácticamente igual entre ambos grupos, pero con una cifra muy baja, menor al 1.0 %. La diferencia en las circunstancias de unión entre mujeres indígenas y no indígenas fue estadísticamente significativa (p<0.000).

Además, según se observó, cuando ocurre un embarazo y la pareja decide unirse es usual la cohabitación sin matrimonio (unión libre) en las dos poblaciones (Tabla 3). La intervención de los familiares, tanto en población indígena como no indígena, resulta en una proporción más elevada de matrimonio que de unión libre; esto es visible en los casos de embarazo, cuando obligan a la pareja a unirse (mayor número de matrimonios en la población indígena frente a la no indígena), y también cuando surge el matrimonio forzado o arreglado (sin embarazo como motivo) (Tabla 2).

Tabla 2 Circunstancias y tipo de unión, por autoadscripción indígena

| Se considera indígena | No se considera indígena | Total* | ||||||

| Unión libre | Casadas | Unión libre | Casadas | Unión libre | Casadas | |||

| n = 439 | n = 458 | n = 601 | n = 1082 | n = 1040 | n = 1540 | |||

| % | % | % | % | % | % | |||

| Se embarazó y la obligaron a casarse | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | ||

| Se embarazó y decidieron casarse o vivir juntos | 3.9 | 2.0 | 8.1 | 5.3 | 6.4 | 4.3 | ||

| Se la robaron contra su voluntad y tuvo que casarse o unirse | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | ||

| A cambio de dinero, regalos o propiedades sus padres arreglaron su matrimonio o unión | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | ||

| Quería irse o salirse de su casa | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 3.9 | 2.5 | ||

| Así lo quisieron y decidieron los dos | 86.6 | 90.0 | 86.4 | 90.7 | 86.4 | 90.5 | ||

| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||

Nota. X211.217, 5 gl, p=0.047 para el total de la muestra. * 24 valores perdidos.

Al tomar en cuenta las circunstancias de unión es posible aproximarse de manera indirecta a los aspectos institucionales y de compromiso de la pareja, particularmente del varón, en el establecimiento de la unión y, con ello, a la probabilidad y la frecuencia de la violencia física contra su pareja.

4.3 Tipo y circunstancias de unión en relación con la violencia física de pareja

Las circunstancias de unión se relacionan significativamente con la ocurrencia de cada una de las expresiones de abuso físico; de hecho, el porcentaje es más elevado en las mujeres en unión libre, lo cual confirma lo hallado en la literatura sobre el vínculo entre matrimonio/unión libre-cohabitación y violencia (Vatnar y Bjørkly, 2012) (Tabla 3). No obstante, también se aprecian distintas magnitudes de la violencia según las circunstancias de la unión. Así, las parejas en las que ambos decidieron unirse registraron menor cifra de agresiones físicas en prácticamente todas sus manifestaciones (Tabla 3). Una posible explicación es que el matrimonio podría suponer un mayor compromiso del varón (Manning et al., 2018) y, por ende, una menor propensión a violentar a su pareja.

Enseguida se analizan cada una de las circunstancias de unión, diferenciando entre unión libre y matrimonio y su relación con la frecuencia de los tipos de violencia física.

4.3.1 Conformación de la unión libre o el matrimonio por motivo de embarazo y su relación con la violencia física contra las mujeres

Este grupo representa menos del 1.0 % (0.9 %) del total, pero concentra casi todas las formas de maltrato, incluidas las más peligrosas, como el intento de ahorcamiento o asfixia (22.2 %) y el disparo con arma de fuego (11.1 %), este porcentaje fue el más alto en cuanto a las distintas circunstancias de unión (Tabla 3). Por una parte, quienes por motivo de embarazo fueron obligadas a unirse sin contraer matrimonio presentaron los más elevados índices de violencia física en la mayoría de sus expresiones, mientras tanto, el matrimonio obligado por la misma razón, aunque demostró cifras altas en algunos tipos, estas fueron menores que en la unión libre, particularmente, en aquellas más graves (intento de asfixia o ahorcamiento, ataque con arma blanca o disparo con arma de fuego) (Tabla 3). Estos datos revelan mayor vulnerabilidad de las mujeres obligadas a unirse a causa de un embarazo, sobre todo, en unión libre[14].

Tabla 3 Circunstancias en la que se estableció la unión y su tipo en relación con las expresiones de violencia física contra las mujeres

| Expresión de violencia física | ||||||||||

| n | Empujada o jalado el cabello (sí/no) | Abofeteada/ cacheteada (sí/no) | Amarrada (sí/no) | Pateada (sí/no) | Aventado algún objeto (sí/no) | Golpeada con el puño o con algún objeto (sí/no) | Intentó ahorcarla o asfixiarla (sí/no) | La atacó con cuchillo o navaja (sí/no) | Le disparó con arma de fuego (sí/no) | |

| % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||

| Unión libre | ||||||||||

| Se embarazó y la obligaron a unirse | 9 | 44.4 | 55.6 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 11.1 |

| Se embarazó y decidieron casarse o vivir juntos | 66 | 18.2 | 13.6 | 0.0 | 4.5 | 7.6 | 10.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 |

| Se la robaron contra su voluntad y tuvo que casarse o unirse | 7 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| A cambio de dinero, regalos o propiedades sus padres arreglaron su matrimonio o unión | 18 | 38.9 | 33.3 | 0.0 | 27.8 | 22.2 | 27.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |

| Quería irse o salirse de su casa | 41 | 19.5 | 17.1 | 0.0 | 7.3 | 9.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |

| Así lo quisieron y decidieron los dos | 903 | 13.3 | 11.3 | 0.6 | 3.0 | 5.2 | 6.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 |

| Total | 1044 | 14.7 | 12.5 | 0.6 | 3.8 | 5.9 | 7.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 |

| X2, gl, valor de p | 18.698, 5 gl, 0.002 | 24.555, 5 gl, 0.000 | 18.256, 5 gl, 0.003 | 39.731, 5 gl, 0.000 | 15.515, 5 gl, 0.008 | 22.982, 5 gl, 0.000 | 24.597, 5 gl, 0.000 | 24.012, 5 gl, 0.000 | 19.163, 5 gl, 0.002 | |

| Matrimonio | ||||||||||

| Se embarazó y la obligaron a casarse | 10 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Se embarazó y decidieron casarse o vivir juntos | 66 | 10.6 | 6.1 | 1.5 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

| Se la robaron contra su voluntad y tuvo que casarse o unirse | 11 | 18.2 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| A cambio de dinero, regalos o propiedades sus padres arreglaron su matrimonio o unión | 21 | 28.6 | 28.6 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |

| Quería irse o salirse de su casa | 39 | 12.8 | 15.4 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |

| Así lo quisieron y decidieron los dos | 1402 | 8.8 | 7.3 | 0.4 | 2.1 | 3.4 | 4.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |

| Total | 1549 | 9.5 | 8.0 | 0.5 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |

| X2, gl, valor de p | ||||||||||

| Total | ||||||||||

| Se embarazó y la obligaron a casarse o a unirse | 19 | 38.6 | 42.1 | 5.3 | 21.1 | 15.8 | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 5.3 |

| Se embarazó y decidieron casarse o vivir juntos | 132 | 14.4 | 9.8 | 0.8 | 4.5 | 6.8 | 7.6 | 2.3 | 3.0 | 1.5 |

| Se la robaron contra su voluntad y tuvo que casarse o unirse | 18 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| A cambio de dinero, regalos o propiedades sus padres arreglaron su matrimonio o unión | 39 | 33.3 | 30.8 | 2.6 | 17.9 | 12.8 | 17.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |

| Quería irse o salirse de su casa | 80 | 16.3 | 16.3 | 0.0 | 5.0 | 6.3 | 3.8 | 5.0 | 2.5 | 0.0 |

| Así lo quisieron y decidieron los dos | 2305 | 10.6 | 8.9 | 0.5 | 2.5 | 4.1 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 |

| Total | 2593 | 11.6 | 9.8 | 0.5 | 3.0 | 4.6 | 5.9 | 1.5 | 0.5 | 0.3 |

| X2, gl, valor de p | 36.836, 5 gl, 0.000 | 51.112, 5 gl, 0.000 | 11.686, 5 gl, 0.039 | 56.021, 5 gl, 0.000 | 16.729, 5 gl, 0.005 | 27.454, 5 gl, 0.000 | 23.591, 5 gl, 0.000 | 25.518, 5 gl, 0.000 | 22.466, 5 gl, 0.000 | |

Nota. *11 valores perdidos

Por otra parte, el 6.3 % del total de las mujeres en unión libre y el 4.3 % del total de casadas se unieron por decisión de ambos integrantes de la pareja. Esta circunstancia en la que existe un embarazo y la pareja decide unirse o casarse registró menor porcentaje de violencia física en comparación con las parejas obligadas. Sin embargo, al contrastar unión libre y matrimonio se mantiene un porcentaje más elevado en la primera opción y destacan las expresiones más peligrosas, como el intento de ahorcamiento o asfixia (3.0 % en las cohabitantes no casadas y 1.5 % entre las casadas) o el ataque con cuchillo o navaja (4.5 % en unión libre vs. 1.5 en matrimonio).

En cuanto al disparo con arma de fuego, la cifra fue igual para mujeres en unión libre y casadas (Tabla 3). Las diferencias observadas entre las uniones obligadas y las voluntarias sugieren que no es el embarazo en sí el asociado a mayor probabilidad de violencia, sino, la ocurrencia y la gravedad de esta dependen en gran medida de las circunstancias y el tipo de unión, resaltan dos condiciones clave: el tipo de unión (matrimonio o unión libre) y la decisión de la pareja o el ser obligados a unirse.

En ambos casos intervienen los factores institucionales (familiares y contextuales) y los individuales; en estos últimos, el posible mayor compromiso del varón es más visible cuando ambos integrantes de la pareja deciden unirse; en cambio, en la mujeres sobresale la mayor desventaja social de quienes son obligadas a unirse o contraer matrimonio respecto a quienes lo hacen voluntariamente, a ese respecto, su mejor condición, particularmente la de escolaridad, les permite participar en mayor medida en la decisión.

Las mujeres obligadas a unirse o casarse debido al embarazo demostraron proporciones superiores de analfabetismo (15.8 %), autoadscripción indígena (31.6 %) y primera gestación entre los 12 y los 14 años (10.5 %), en comparación con quienes se unieron voluntariamente: 3.8 % de analfabetismo, 19.7 % de autoadscripción indígena y 2.3 % de primera gestación entre los 12 y los 14 años.

4.3.2 Establecimiento de la unión porque se la robaron en contra de su voluntad y debió unirse

Esta circunstancia de unión se registró en el 0.7 % de la muestra: 1.3 % en unión libre y 0.6 % en matrimonio; independientemente del tipo de unión, no hubo intentos de asfixia o ahorcamiento, ni ataques con cuchillo o navaja o disparos con arma de fuego (Tabla 3). En especial, el mayor porcentaje de las diferentes expresiones de violencia física ocurrió hacia las casadas, esto cuestiona la generalización de que son más frecuentes en la unión libre y también sugiere que el matrimonio establecido bajo esta circunstancia conlleva el derecho a violentar a la esposa, muy probablemente asociado a la condición de desventaja social de este grupo de mujeres, al hecho de ser obligadas y a la posible falta de redes de apoyo. En esta categoría, un 22.2 % se considera indígena, un 44.4 % no cuenta con escolaridad y ninguna tuvo su primer embarazo entre los 12 y los 14 años.

4.3.3 Establecimiento de la unión mediante acuerdos familiares (unión arreglada, forzada)

Las uniones establecidas a cambio de dinero, regalos y propiedades representaron el 1.7 % de las mujeres en unión libre y el 1.4 % de las casadas (Tabla 3). En esta circunstancia, se advirtieron elevadas cifras de violencia física en sus diferentes tipos y, a la vez, las uniones libres implicaron mayores porcentajes en prácticamente todos ellos. Dichos índices son los segundos más elevados entre las distintas modalidades de unión, solamente después de los registrados entre mujeres que también fueron obligadas por motivo de embarazo (Tabla 3). En ambos casos, se observa una pronunciada vulnerabilidad de las mujeres obligadas a unirse sin contraer matrimonio, con una cifra superior en casi todas las formas de maltrato; en los matrimonios arreglados o forzados las expresiones más peligrosas fueron menores (Tabla 3).

Las uniones forzadas o arregladas mediante acuerdos familiares se concentraron en la población que se considera indígena (89.7 %), el 51.3 % de las ellas eran analfabetas y el 11.8 % tuvo su primera gestación entre los 12 y los 14 años.

4.3.4 Establecimiento de la unión porque ella quería huir o salir de su casa

Esta circunstancia se evidenció en el 3.9 % de las mujeres en unión libre y en el 2.5 % de las mujeres casadas. El deseo de huir o salir de casa por medio de la unión es un indicador muy probable de violencia en el hogar de origen contra las jóvenes o la madre (Nazar, 2019). La solución a través del establecimiento de la unión libre o el matrimonio aumenta el riesgo de ser víctimas de violencia física, en particular, para quienes se unen sin contraer matrimonio. El porcentaje de quienes afirmaron haber sufrido abuso físico en esta circunstancia fue más significativo en la unión libre que en el matrimonio, pero, menor que en las forzadas por acuerdos familiares (Tabla 3). En este contexto, el 42.5 % se autoidentifica como indígenas, el 17.5 % es analfabeta y el 11.0 % tuvo a su primer hijo o hija entre los 12 y los 14 años.

4.3.5 Establecimiento de la unión por mutuo acuerdo de la pareja, no condicionado por un embarazo

Esta es la circunstancia de unión con el porcentaje más alto para mujeres indígenas y no indígenas: un 86.4 % en unión libre y un 90.5 % en matrimonio (Tabla 3); cuando ambos integrantes de la pareja deciden unirse, lo hacen en mayor medida a través del matrimonio (X2=10.187, 1 gl, p=0.001), esto sugiere su asociación a un mayor compromiso para establecer el compromiso a largo plazo. En este caso, son menos las manifestaciones violentas en contraste con las demás modalidades de unión, aun así, se determinaron todas las expresiones de maltrato físico en estas parejas, incluidas las graves (Tabla 3), con mayor porcentaje de ocurrencia en la unión libre. Aquí, el 3.0 % se autoidentifica como indígenas, el 2.6 % tuvo su primer embarazo entre los 12 y los 14 años y el 17.0 % es analfabeta.

4.4 Desventaja social de las mujeres y su relación con el tipo y las circunstancias de unión

En la Tabla 4 se muestra que las tres variables de desventaja de las mujeres se vinculan significativamente con la unión libre; es decir, quienes se encuentran en ese tipo de unión tienen más probabilidad estadísticamente significativa de autoadscribirse como indígenas (p=0.000), tener escolaridad baja (p=0.047) o nula (p=0.010) y haber tenido el primer embarazo entre los 12 y los 14 años (p=0.000) o entre los 15 y los 17 años (p=0.000) (unión infantil y adolescente).

Tabla 4 Variables de desventaja social asociadas al tipo de unión (unión libre o matrimonio)

| Tipo de unióna | Variables explicativas | B | Desv. Error | Wald | gl | Sig. | Exp(B) | 95 % de intervalo de confianza para Exp(B) | |

| Límite inferior | Límite superior | ||||||||

| Unión libre | Intersección | -0.868 | 0.073 | 142.608 | 1 | 0.000 | |||

| Mujer se considera indígena | 0.488 | 0.090 | 29.607 | 1 | 0.000 | 1.629 | 1.366 | 1.942 | |

| Mujer se considera no indígena (valor de referencia) | --b | -- | |||||||

| Sin escolaridad | 0.325 | 0.126 | 6.675 | 1 | 0.010 | 1.385 | 1.082 | 1.772 | |

| Algún grado de primaria o primaria completa | 0.189 | 0.095 | 3.936 | 1 | 0.047 | 1.207 | 1.002 | 1.455 | |

| Secundaria y más (valor de referencia) | --b | -- | |||||||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 12 y los 14 años | 1.110 | 0.257 | 18.602 | 1 | 0.000 | 3.035 | 1.833 | 5.027 | |

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 15 y los 17 años | 0.385 | 0.095 | 16.304 | 1 | 0.000 | 1.469 | 1.219 | 1.771 | |

| Tuvo al primer hijo o hija a los 18 o más años (valor de referencia) | --b | -- | |||||||

Nota. a.La categoría de referencia es Casada. b. Este parámetro no tiene un valor porque es redundante.

Asimismo, de acuerdo con el análisis, no existe una relación unívoca de las variables de desventaja social de las mujeres con las circunstancias de unión, pues, en algunas de ellas la variable asociada más significativa fue la edad a la que tuvieron el primer hijo o hija, en cambio, en otras fue la escolaridad, o la autoadscripción indígena, o una combinación de ellas. Esto muestra la complejidad de las relaciones de género en la posición de las mujeres y el establecimiento de las uniones (Tabla 5), donde la única constante es la desventaja y la vulnerabilidad -expresada en diferentes y múltiples variables de condición-, específicamente cuando ellas no participan en la decisión de unirse, lo cual puede observarse en las circunstancias de unión que implican obligación, coerción o forzamiento.

Tabla 5 Variables de desventaja social asociadas a las circunstancias de unión

| Usted se casó o unió con su pareja actual porquea | Variables explicativas | B | Desv. Error | Wald | gl | Sig. | Exp(B) | 95% de intervalo de confianza para Exp(B) | ||

| Límite inferior | Límite superior | |||||||||

| se embarazó y la obligaron a casarse | Intersección | -4.809 | 0.390 | 151.797 | 1 | 0.000 | ||||

| Mujer se considera indígena | -0.126 | 0.504 | 0.063 | 1 | 0.803 | 0.882 | 0.328 | 2.368 | ||

| Mujer se considera no indígena (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Sin escolaridad | -0.463 | 0.711 | 0.423 | 1 | 0.515 | 0.630 | 0.156 | 2.538 | ||

| Algún grado de primaria o primaria completa | -0.298 | 0.520 | 0.330 | 1 | 0.566 | 0.742 | 0.268 | 2.054 | ||

| Secundaria y más (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 12 y los 14 años | 1.880 | 0.823 | 5.217 | 1 | 0.022 | 6.555 | 1.306 | 32.908 | ||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 15 y los 17 años | 0.669 | 0.507 | 1.746 | 1 | 0.186 | 1.953 | 0.724 | 5.272 | ||

| Tuvo al primer hijo o hija a los 18 o más años (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| se embarazó y decidieron casarse o vivir juntos | Intersección | -2.286 | 0.126 | 327.020 | 1 | 0.000 | ||||

| Mujer se considera indígena | -0.585 | 0.227 | 6.629 | 1 | 0.010 | 0.557 | 0.357 | 0.870 | ||

| Mujer se considera no indígena (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Sin escolaridad | -1.879 | 0.471 | 15.900 | 1 | 0.000 | 0.153 | 0.061 | 0.385 | ||

| Algún grado de primaria o primaria completa | -0.758 | 0.206 | 13.598 | 1 | 0.000 | 0.469 | 0.313 | 0.701 | ||

| Secundaria y más (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 12 y los 14 años | 0.468 | 0.618 | 0.574 | 1 | 0.449 | 1.597 | 0.476 | 5.361 | ||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 15 y los 17 años | 0.274 | 0.208 | 1.726 | 1 | 0.189 | 1.315 | 0.874 | 1.978 | ||

| Tuvo al primer hijo o hija a los 18 o más años (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| se la robaron en contra de su voluntad y tuvo que casarse o unirse | Intersección | -5.535 | 0.593 | 87.259 | 1 | 0.000 | ||||

| Mujer se considera indígena | -1.368 | 0.771 | 3.154 | 1 | 0.076 | 0.254 | 0.056 | 1.152 | ||

| Mujer se considera no indígena (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Sin escolaridad | 1.920 | 0.729 | 6.936 | 1 | 0.008 | 6.821 | 1.634 | 28.469 | ||

| Algún grado de primaria o primaria completa | 0.738 | 0.738 | 1.000 | 1 | 0.317 | 2.092 | 0.493 | 8.880 | ||

| Secundaria y más (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 12 y los 14 años | -18.791 | 0.000 | 1 | 6.904E-09 | 6.904E-09 | 6.904E-09 | ||||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 15 y los 17 años | 0.116 | 0.574 | 0.041 | 1 | 0.839 | 1.123 | 0.365 | 3.462 | ||

| Tuvo al primer hijo o hija a los 18 o más años (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| a cambio de dinero, regalos o propiedades sus padres arreglaron su matrimonio o unión | Intersección | -7.416 | 0.829 | 79.941 | 1 | 0.000 | ||||

| Mujer se considera indígena | 2.368 | 0.538 | 19.383 | 1 | 0.000 | 10.678 | 3.721 | 30.645 | ||

| Mujer se considera no indígena (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Sin escolaridad | 2.628 | 0.763 | 11.880 | 1 | 0.001 | 13.849 | 3.107 | 61.726 | ||

| Algún grado de primaria o primaria completa | 1.708 | 0.762 | 5.023 | 1 | 0.025 | 5.519 | 1.239 | 24.583 | ||

| Secundaria y más (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 12 y los 14 años | 0.940 | 0.605 | 2.417 | 1 | 0.120 | 2.561 | 0.783 | 8.378 | ||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 15 y los 17 años | 0.056 | 0.386 | 0.021 | 1 | 0.885 | 1.057 | 0.496 | 2.253 | ||

| Tuvo al primer hijo o hija a los 18 o más años (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| quería irse o salirse de su casa | Intersección | -3.769 | 0.223 | 284.580 | 1 | 0.000 | ||||

| Mujer se considera indígena | 0.119 | 0.250 | 0.227 | 1 | 0.634 | 1.127 | 0.690 | 1.840 | ||

| Mujer se considera no indígena (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Sin escolaridad | -0.215 | 0.375 | 0.329 | 1 | 0.567 | 0.807 | 0.387 | 1.681 | ||

| Algún grado de primaria o primaria completa | 0.157 | 0.270 | 0.340 | 1 | 0.560 | 1.170 | 0.690 | 1.984 | ||

| Secundaria y más (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 12 y los 14 años | 1.838 | 0.431 | 18.186 | 1 | 0.000 | 6.282 | 2.700 | 14.618 | ||

| Tuvo al primer hijo o hija entre los 15 y los 17 años | 0.656 | 0.261 | 6.333 | 1 | 0.012 | 1.927 | 1.156 | 3.212 | ||

| Tuvo al primer hijo o hija a los 18 o más años (valor de referencia) | --b | -- | ||||||||

Nota. aLa categoría de referencia es ¿así lo quisieron y decidieron los dos? b. Este parámetro no tiene un valor porque es redundante.

Ante la posibilidad de que la desventaja social de las mujeres se relacionara directamente con el surgimiento de violencia física, se exploró sin mediar la cohabitación o las circunstancias de unión. Así, en primer lugar, la autoadscripción indígena no se asoció estadísticamente con ninguna de las expresiones de violencia (p> 0.05); en segundo lugar, el nivel de escolaridad únicamente fue significativo para la expresión física pateado (menor frecuencia entre las mujeres con estudios de secundaria y más) (X2=8.669; 2 gl, 0.013).

Finalmente, el tener un primer embarazo entre los 12 y los 14 años fue la variable que se asoció estadísticamente con la mayor probabilidad de ser violentada físicamente por su pareja: cacheteada o abofeteada (20.3 %, p=0.002); pateada (9.5 %, p<0.000); aventado algún objeto (10.8 %, p=0.008); golpeada con el puño (12.2 %, p<0.000); intentó ahorcarla o asfixiarla (1.4 %, p=0.033); agresión con cuchillo o navaja (2.7 %, p=0.018). Las expresiones de disparo con arma de fuego y amarrada no se asociaron estadísticamente con la edad temprana de la madre al nacimiento del primer hijo o hija.

Conforme apuntan estos datos, las variables de desventaja social de las mujeres se relacionan con la ocurrencia de las diferentes formas de abuso físico, en tanto estén mediadas por las circunstancias de unión y la cohabitación, más que por una asociación directa, a excepción de la edad del primer embarazo. Esta última condición muestra la extrema vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes madres en cuanto a la imposibilidad de decidir unirse y a ser agredidas por su pareja por el hecho de su temprana edad (Hartmann et al., 2020; Luna-Pérez et al., 2020).

5. Conclusiones

Los datos presentados evidencian la importancia de la cohabitación y de las circunstancias de unión en la violencia física contra las mujeres por parte de su pareja. El análisis estratificado por etnia permitió identificar diferencias estadísticamente significativas en el tipo y las circunstancias de unión de quienes se autoadscriben como indígenas frente a las no indígenas. La mayor incidencia del abuso físico de pareja en indígenas ha sido documentada ampliamente (Juárez et al., 2021), el tipo y la circunstancia de unión asociadas a otras variables de desventaja social como la edad de unión podrían ser parte de su explicación.

Manning et al. (2018) propusieron tres posibles justificaciones al porqué se vincula la unión libre (cohabitación) con la violencia íntima de pareja. La primera hace referencia al aislamiento social, este impide a la pareja ser aceptada del todo como esposa y esposo, sobre todo en contextos donde el matrimonio es altamente valorado, como sucede en Chiapas. Esta entidad federativa no es ajena al cambio reproductivo observado en América Latina y en México en torno al incremento de las uniones libres o consensuales y a la disminución de los matrimonios, lo cual permite contextualizar el fenómeno en aumento de la violencia física de pareja contra las mujeres y que, de acuerdo con los resultados de este estudio, sucede tanto en mujeres indígenas como no indígenas. En Chiapas existe un patrón mixto de nupcialidad (Steve et al., 2012) equivalente al cambio reproductivo, pero con una persistente y fuerte opresión de género contra las mujeres en un entorno cultural en el que aún se conservan prácticas como el matrimonio forzado o arreglado y el rapto de la novia, entre otros.

La segunda explicación atañe al compromiso, teoría desarrollada por Stanley y Markman (1992, como se citó en Manning et al., 2018). Conforme a esa teoría, el compromiso representa el deseo y la intención de establecer una relación de largo plazo, con calidad, exclusividad sexual, dedicación y amor (primer componente), mientras que, los costos de la ruptura (segundo componente) incluyen los económicos y la escasez percibida de parejas alternativas. Desde esta propuesta, en la cohabitación libre el compromiso-calidad de la relación es más bajo y la ruptura tiene menos restricciones, así, la violencia que podría generarse es producto de la negociación día a día sobre los aspectos económicos y de responsabilidades y obligaciones, debido a que no cuenta con un soporte institucional.

La ENDIREH 2016 excluye el tema del compromiso, por eso, fue imposible incorporarlo en el análisis. El amor por la pareja es un aspecto clave del primer componente del compromiso acotado por Manning et al. (2018) y podría contribuir a explicar la menor ocurrencia de maltrato físico y la mayor frecuencia de matrimonios, en razón del acuerdo mutuo de unirse. Este componente fue abordado en un trabajo con jóvenes varones solteros en Chiapas, quienes lo identificaron con elementos de responsabilidad y cuidado, incluso, el matrimonio ante un embarazo no planeado (Caballero Bravo et al., 2022). El estudio del compromiso del hombre en el tipo y las circunstancias de unión y su relación con la violencia física es un tema pendiente para considerar en investigaciones futuras, por cuanto los resultados señalan que subyace tanto al tipo de unión como a la violencia.

La tercera explicación según el tipo de unión se refiere a un proceso de autoselección en el cual quienes establecen uniones libres suelen pertenecer a estratos socioeconómicos más bajos o, por lo común, han sido víctimas de violencia en la niñez si se les compara con quienes contraen matrimonio. En México, Cuevas (2013) dictaminó cómo la experiencia en la familia de origen influye en la selección de la pareja y sus consecuencias (en su estudio, madres solas), desde una mirada diferente de corte psicológico, aportó a la tercera explicación proporcionada por Manning et al. (2018).

En este análisis, la desventaja social de las mujeres efectivamente respondió a una mayor probabilidad de que la unión sea establecida por cohabitación y no matrimonio y, a su vez, que la cohabitación implique violencia física contra las mujeres. Complementariamente, las circunstancias de unión poco exploradas en su nexo con la violencia de pareja no se relacionaron con las variables de desventaja social incluidas en el análisis, excepto la unión muy temprana. Consideramos que esto se debe a que las circunstancias de unión están mediadas por la cultura, donde la opresión de género existe y fundamenta las limitaciones de las mujeres para tomar decisiones sobre su propia unión -más evidente en las niñas y las adolescentes-, en conjunto o no con otras condiciones de desventaja social, todo ello favorece el ejercicio del abuso físico contra ellas.

Ahora bien, según afirmaron Manning et al. (2018), las tres explicaciones se encuentran interrelacionadas y ninguna de ellas por sí misma podría dar cuenta de la violencia física en la pareja, aspecto concordante con los resultados de la presente investigación.

Adicionalmente, debe considerarse que la cohabitación no es un fenómeno único, pues existen diversas formas de relación en ella con niveles de compromiso distintos, insertas en contextos normativos diferente y mediadas por las circunstancias de la unión, además, podría darse, ante un incremento de las uniones consensuales, un menor compromiso de los varones -y de las mujeres- para establecer una unión de largo plazo mediante el matrimonio (Ojeda y Torres, 2009). Lo anterior contribuye a incrementar el riesgo de ejercer violencia física contra la mujer, así se ha documentado en este trabajo. El cambio reproductivo y la conformación de las familias en su relación con la violencia de pareja es un fenómeno dinámico y complejo que requiere, a decir de Manning et al. (2018), análisis por cohortes para evitar los sesgos de un estudio transversal como el utilizado en este análisis, recomendación con la cual coincidimos plenamente.