1. Introducción

Desde fines del siglo XX se ha ido configurando un sistema global de educación superior debido a factores como la creciente movilidad de estudiantes, homologación de los marcos de cualificaciones e integración a las dinámicas de la producción científica mundial (Pfeffer y Stichweh, 2015). Durante la última década, las instituciones que imparten formación terciaria han enfrentado una serie de transformaciones, como recortes presupuestarios, nuevos requerimientos para los procesos de formación, expansión de los sistemas de aseguramiento de calidad, transformación de las estructuras de gobernanza y el requerimiento por reforzar la transferencia de conocimientos al entorno (Webber y Calderon, 2015).

Las instituciones de educación superior, como sistemas organizacionales, dan continuidad a su existencia y procesan la complejidad y la incertidumbre derivada de ella a través de la toma de decisiones (Luhmann, 2010). Dada su naturaleza, esto implica hacerse cargo, simultáneamente, de varias lógicas sistémicas, entre ellas: la lógica educacional, en cuanto se orienta a la formación de técnicos y profesionales; la lógica organizacional, puesto que la gestión y la toma de decisiones son la base de operación de toda organización; y la lógica científica, en el caso de las universidades que producen conocimiento (Pfeffer y Stichweh, 2015).

La efectividad con que una organización responde a los desafíos de su medio interno y su capacidad para adaptarse a las condiciones de entornos altamente cambiantes son fundamentales para supervivencia en el largo plazo (Zimmermann, 2011). Por ende, un esquema errado de gestión o la falta de reflexividad en tal ámbito pueden llevar a la degradación de una organización (Luhmann, 2006; Morin, 2005).

Las instituciones que ofrecen educación superior, en su condición de sistemas organizacionales, no escapan de esta realidad. Sus subsistemas de gestión se enfrentan al desafío de coordinar los múltiples acoplamientos estructurales que tales instituciones mantienen. Para tal tarea, deben adaptarse continuamente a las condiciones de operación cambiantes, propias de contextos de mercantilización de la educación superior (Zajda y Rust, 2020), al tiempo que sus estructuras tradicionales se ven sujetas a reformas que tienden a inscribirse en la semántica global de la nueva gestión pública (Donina y Peleari, 2019).

En este sentido, debido al papel crítico de la gestión en la estabilidad y sustentabilidad de las instituciones de educación superior, se vuelve relevante mapear las problemáticas que han marcado la agenda de investigación sobre esta temática. Ahora bien, una tensión recurrente en la investigación sobre gestión organizacional es la disparidad entre los problemas reales que enfrentan las organizaciones y los tópicos dominantes en la producción científica asociada a la gestión como campo de estudio (HakemZadeh y Baba, 2016; Rynes y Bartunek, 2017).

Hasta ahora, los estudios centrados en la revisión de la literatura y análisis bibliométrico en la materia han sido limitados, se destacan el trabajo de Kosmützky y Krücken (2014), que da cuenta del crecimiento de las publicaciones que realizan comparaciones entre sistemas universitarios de distintos países; el de Ramírez-Gutiérrez et al. (2019), que examina la evidencia existente respecto a la relación entre la posición en los rankings universitarios y la eficiencia de la gestión de tales instituciones; y el de Rohrich y Takahashi (2019), que se enfoca en la producción relativa a la gestión sustentable de campus en la educación superior, particularmente, en el caso de Brasil. Otras aproximaciones bibliométricas han puesto énfasis en el análisis de diversos corpus de publicaciones asociadas a la gestión universitaria, pero únicamente a partir de indicadores cienciométricos cuantitativos (Antia-Obong et al., 2019; Budd, 1988; Earp, 2010).

En consecuencia, como una forma de avanzar en la sistematización de la investigación sobre gestión universitaria, la presente investigación tiene como objetivo mapear el campo de investigación sobre la gestión de la educación superior identificando y describiendo las principales líneas temáticas. Para esto se ha realizado un análisis bibliométrico de las publicaciones sobre gestión en educación superior indexadas en Scopus entre 2011 y 2020. Se delimitó este rango temporal teniendo en cuenta que las transformaciones que enfrenta actualmente la educación superior se han acentuado y expandido a todo el sistema universitario global durante la última década.

2. La complejización de la universidad y las presiones sobre sus estructuras de gestión

Con una historia que se remonta al siglo XII, la universidad constituye una de las instituciones de tradición más antigua entre las organizaciones modernas. A lo largo de este periodo, sin duda, la universidad ha atravesado una serie de cambios y reformas tanto en su entorno como en su operación interna.

Como toda organización, la reproducción estructural de la universidad se basa en sus mecanismos internos de toma de decisiones (Luhmann, 2010). En línea con las múltiples funciones que asume actualmente, la universidad debe responder a varios ámbitos simultáneamente. En primer lugar, debe hacerse cargo de la lógica organizacional dando continuidad a su quehacer mediante la toma de decisiones (Pfeffer y Stichweh, 2015). Asimismo, asume, como eje central de su actividad, la misión de transmitir conocimiento a estudiantes que aspiran a ser técnicos, profesionales y postgraduados (Chávez, 2011; Pfeffer y Stichweh, 2015).

Durante el siglo XIX comienza a consolidarse una nueva responsabilidad de la universidad. En este periodo surge, en Alemania, aquello que se ha denominado imperativo de investigación, perspectiva que conmina a las personas académicas a contribuir a la generación de conocimiento en el marco de investigaciones propias (Lenoir, 1998; Pfeffer y Stichweh, 2015).

Pero, además, la universidad mantiene una profunda interacción con el sistema económico, el que, en un primer nivel, abarca la demanda de ciertos sectores del mercado laboral por certificar las aptitudes requeridas para desempeñarse en determinadas plazas laborales (Chávez, 2011). Y, en un segundo nivel, se relaciona con el tránsito hacia la concepción de la universidad como un actor clave en el crecimiento económico, el cual tiene lugar al emerger nuevas perspectivas económicas que conciben el conocimiento como un factor productivo (Audretsch, 2012). De este modo, en la reorientación de los modelos de desarrollo hacia la economía del conocimiento (Dué, 1995; Powell y Snellman, 2004), se comienza a constituir una tercera misión de la universidad relacionada con la transferencia de conocimiento hacia la sociedad (Zomer y Benneworth, 2011; Montesinos et al., 2008).

En el marco de un mundo en el que las distintas regiones geográficas se encuentran cada vez más integradas, y ante la necesidad de complejizar las estructuras organizacionales con el fin de dar cumplimiento a estas múltiples demandas, en la segunda mitad del siglo XX, empieza a configurarse un sistema universitario global (Pfeffer y Stichweh, 2015). En este nuevo escenario globalizado, los procesos de investigación, los flujos de estudiantes, las fuentes de financiamiento y los criterios de evaluación de desempeño institucional se han internacionalizado.

La construcción de jerarquías relativas a la prioridad asignada a cada una de estas funciones dependerá de las representaciones y narrativas sobre la universidad que predominen en cada institución, y el marco normativo al que estas respondan (Paulus, 2006). Lo cierto es que los sistemas de gestión institucional de las universidades deben procesar una complejidad interna y externa que alcanza niveles inéditos, lo cual facilita la emergencia de amenazas que pueden condicionar la estabilidad de la universidad como organización.

Debido a estas enormes presiones que recaen sobre sus sistemas de gestión y la complejización progresiva de sus estructuras internas, el estudio de la gestión de las universidades –y de las instituciones de educación superior en general– adquiere una relevancia fundamental. En este sentido, el desarrollo de investigación empírica, la formulación de perspectivas conceptuales y la sistematización de los avances del conocimiento del campo son ejes de acción claves en el progreso del campo, y el mejor abordaje de los desafíos que enfrentan las organizaciones que imparten formación terciaria.

2.1 Estudios bibliométricos de la producción científica

En las últimas décadas, la producción científica, en todos los campos, creció a un ritmo exponencial (Bornmann y Mutz, 2015; Teli y Dutta, 2020). Esta realidad redunda en la imposibilidad de abarcar y analizar todo el conocimiento disponible en un área de estudio mediante los métodos tradicionales de revisión de la literatura.

Actualmente, gracias al desarrollo de distintas herramientas informáticas, que permiten analizar grandes cúmulos de datos, la bibliometría se ha consolidado como estrategia para cartografiar el conocimiento científico (Boyack et al., 2005; De Filippo y Levin, 2017). Las primeras aproximaciones bibliométricas orientadas a la construcción de mapas científicos tuvieron lugar en las décadas de los sesenta y setenta (Kessler, 1963; Marshakova, 1973; Small, 1973). Sin embargo, en las últimas décadas, las técnicas se han refinado y diversificado, lo que permite el procesamiento rápido de ingentes cantidades de datos (Moral-Munoz et al., 2019; Sedighi, 2016; Zitt et al., 2019).

El mapeo de campos científicos permite una utilización más eficiente de sus avances, al tiempo que amplía el entendimiento sobre el entorno cognitivo y sus dinámicas reticulares (Boyack et al., 2005; De Filippo y Levin, 2017). En este sentido, la bibliometría se transforma en una herramienta que permite representar un área del conocimiento por medio de la identificación de las conexiones intelectuales y su evolución (Small, 1997); de modo tal que ayuda a explorar y comprender sus estructuras contingentes y sus dinámicas temporales (Börner et al., 2003; Morris y Van der Veer Martens, 2008; Noyons et al., 1999).

Desde la bibliometría se han desarrollado numerosas técnicas para obtener resúmenes condensados del contenido de un determinado corpus de publicaciones, uno de los más empleados ha sido el análisis de coocurrencia de los términos contenidos en los títulos, resúmenes, palabras clave y/o el cuerpo de las publicaciones (Wen et al., 2017).

En consideración de esto, la bibliometría aparece como una herramienta de suma utilidad para auscultar y cartografiar un campo que, si bien cuenta con una notable tradición investigativa, requiere mayores niveles de sistematización de sus discusiones y resultados. En efecto, un mapa científico del campo entrega una imagen general de las líneas que ha seguido su desarrollo y se convierte, por ende, en un insumo valioso para la realización de futuras revisiones convencionales del estado del arte y revisiones sistemáticas de problemáticas específicas dentro del ámbito de la gestión de la educación superior.

3. Metodología

3.1. Enfoque de la investigación

En la presente investigación se desarrolló un análisis bibliométrico desde un enfoque metodológico mixto. En lo que respecta al diseño específico, se trabajó con base en un diseño de método mixto secuencial explicativo, en el cual la primera aproximación al fenómeno estudiado se realiza mediante técnicas cuantitativas para, posteriormente, analizar (o explicar) los resultados desde una perspectiva cualitativa (Creswell y Creswell, 2018).

De esta manera, se construyó, a la vista de un corpus de publicaciones científicas indexadas, un mapa científico del campo de la gestión de la educación superior de acuerdo con las coocurrencias de palabras claves asignadas por las personas autoras a las publicaciones. La fase cuantitativa del estudio se orientó a identificar la frecuencia de cada palabra clave, sus vínculos mutuos y su agrupación en clústeres, mientras que el posterior análisis cualitativo tuvo como finalidad describir las temáticas centrales de cada clúster.

En consecuencia, el trabajo realizado corresponde a un estudio de alcance descriptivo, pues se enfoca en retratar las principales características del campo de investigación analizado.

3.2. Parámetros de búsqueda y construcción del corpus

Para construir el corpus se optó por la base Scopus, una de las más usadas en análisis bibliométrico junto con Web of Science (Hernández-González et al., 2016; Zhu y Liu, 2020). Sin embargo, Scopus monitorea y mejora sus datos mediante un extensivo proceso de aseguramiento de calidad; además, cuenta con un excelente grado de estandarización de autores e instituciones gracias a la aplicación de algoritmos y revisión manual (Baas et al., 2020).

Respecto al tipo de documento, se consideraron únicamente artículos y revisiones, los cuales son sometidos a evaluación ciega por pares antes de ser publicados, lo cual asegura la calidad de los trabajos revisados (Chen-Wen y Jung-Tsung, 2020). La búsqueda se limitó al campo de palabras clave, puesto que estas condensan el contenido de una publicación científica. Esta decisión permitió obtener resultados mucho más precisos que una pesquisa que hubiese contemplado, además, el título y el resumen de los documentos.

En el ámbito de los términos de búsqueda, se eligió no incluir la noción de gestión (management) de manera aislada debido a la amplitud del término y a la diversidad de resultados arrojados, que escapan al ámbito de la gestión de la universidad como organización. En su lugar, se consideraron, por una parte, conceptos que contuvieran el término management y que fueran recurrentes en la literatura sobre educación superior y, por otra, se estimó necesaria la inclusión de la noción de gobernanza debido a que este enfoque suele emplearse en la discusión sobre la gestión institucional y la estructuración interna de las organizaciones en el campo de la educación superior.

De este modo, se establecieron como conceptos guía para la búsqueda, los términos higher education management y university management, además de strategic management, governance, management model, change management, management system o new public management, siempre que estuvieran asociados a higher education. En el caso de strategic management, también se incluyó la asociación al término university. En consecuencia, la línea de comandos de búsqueda quedó constituida de este modo:

KEY ((university AND {strategic management}) OR ({higher education management} OR {university management}) OR ({higher education} AND (governance OR {management model} OR {strategic management} OR {change management} OR {management system} OR {new public management}))) AND PUBYEAR > 2010 AND PUBYEAR < 2021 AND DOCTYPE ( ar OR re )

La búsqueda arrojó un total de 936 artículos y revisiones. La base de datos se construyó exportando los metadatos de este conjunto de documentos, incluidos los campos asociados a la información de citación, palabras clave de la persona autora y el lenguaje del documento original.

3.3. Técnicas analíticas empleadas

Se usó estadística descriptiva para caracterizar algunos rasgos básicos del corpus, tales como el año de publicación, revista, tipo de documento e idioma de texto. A modo de complementar esta descripción, se empleó la herramienta SciVal de Elsevier para identificar las áreas disciplinares en las que se inscriben los distintos documentos.

Posteriormente, se elaboró una red cognitiva a partir de las palabras claves de las publicaciones, con el fin de establecer las temáticas predominantes en el campo de estudio. Esta es una técnica arraigada en los estudios bibliométricos orientados a mapear distintas áreas de investigación (Moral-Munoz et al., 2019; Zitt et al., 2019). En esta etapa del análisis se utilizó el software VOSViewer (van Eck y Waltman, 2010), cuya idoneidad se ha comprobado hace largo tiempo en los estudios de la ciencia (Moral-Munoz et al., 2019). Dicho software emplea un algoritmo denominado visualization of similarities o VOS (Sarkar y Searcy, 2016) y entrega visualizaciones de redes bibliométricas que permiten mapear relaciones entre diferentes entidades (como palabras clave o autoría) e identificar clústeres en un determinado campo de estudio (Moed, 2010; Zhu et al., 2009).

Una vez identificados los clústeres que estructuran el campo se realizó un análisis cualitativo orientado a develar las temáticas centrales de cada uno de estos y a obtener una caracterización sucinta de los problemas abordados en ellos. Para esta tarea se consideraron, por una parte, el mapa científico elaborado y, por otra, las publicaciones recientes y las más citadas que contienen entre sus palabras claves alguna de las que constituyen el núcleo de su respectivo clúster.

4. Resultados

4.1. Características de la producción científica sobre gestión universitaria

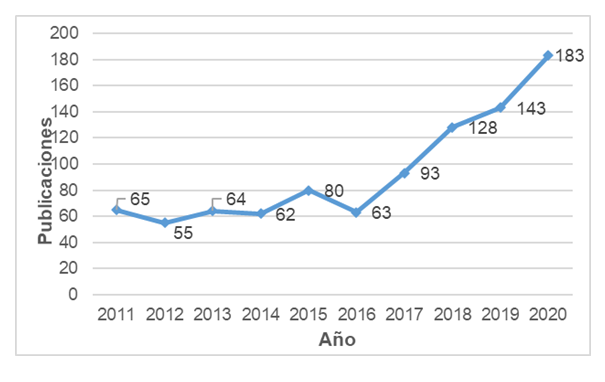

Se contemplan en este análisis, 936 trabajos publicados en un total de 456 revistas científicas. Como lo muestra la Figura 1, la producción en este campo presentó un crecimiento muy lento a lo largo de la primera mitad de la década, pero desde 2017 las cifras se incrementan radicalmente.

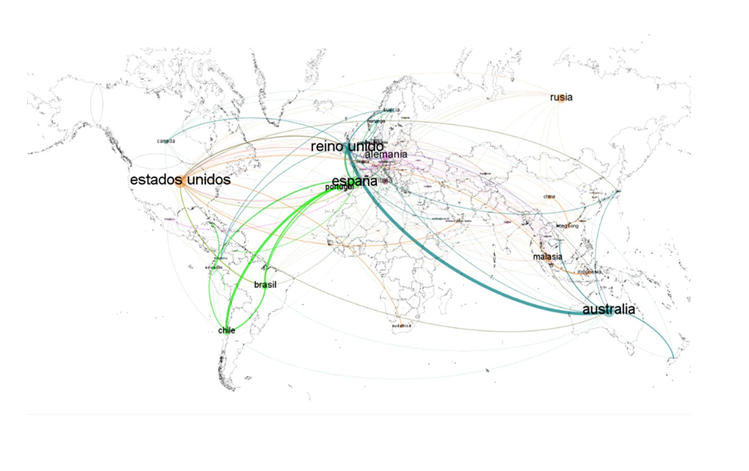

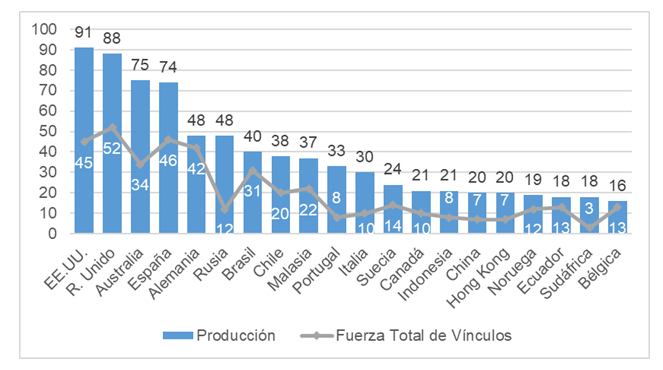

Al analizar la afiliación de los autores de estas publicaciones se aprecia, en la Figura 2, que Estados Unidos, Reino Unido, Australia, España son los países con mayor protagonismo en la producción asociada a esta área temática. La mayor parte de las publicaciones tienen autorías afiliadas a países de Norteamérica y Europa Occidental, aunque Rusia, Brasil, Chile y países asiáticos como China, Hong Kong, Malasia e Indonesia, cuentan con una producción considerable.

Como se puede observar, en la Figura 3, destacan entre los países con mayor producción en esta área, por la cantidad total de vínculos que establecen con otras naciones, Reino Unido (52 vínculos), España (46 vínculos), Estados Unidos (45 vínculos) y Alemania (42 vínculos). Se evidencia, así, que dichos países constituyen nodos de articulación clave en la colaboración internacional en el marco de la investigación sobre gestión de la educación superior.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

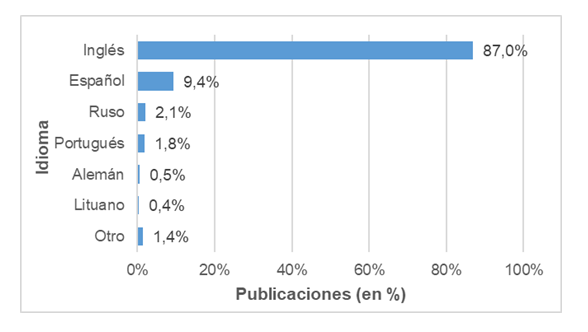

Figura 3 Producción y vínculos totales de los 20 países con más publicaciones

Del conjunto de registros, tal como se aprecia en la Figura 4, un 96,9% corresponde a artículos, mientras que el 3,1% son revisiones. En cuanto al idioma de los documentos, predomina ampliamente el inglés, lengua en la que se encuentra redactado el 87% de las publicaciones incluidas en este estudio. Este dato coincide con el conocido sesgo idiomático de las grandes bases de datos de publicaciones como Web of Science y Scopus (Tennant, 2020; Vera-Baceta et al., 2019).

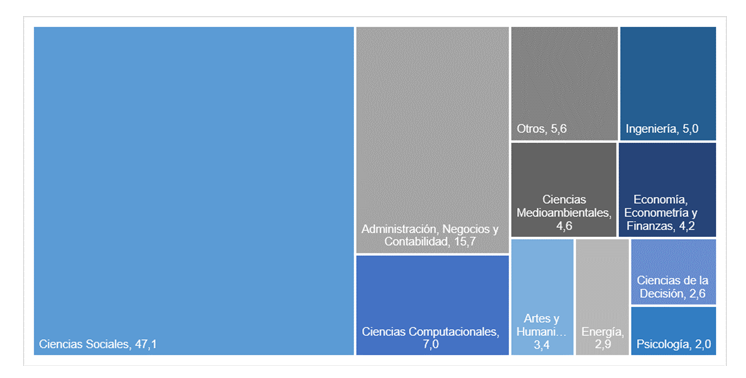

En cuanto a las áreas temáticas, tal como se observa en la Figura 5, la mayor parte de los trabajos son clasificados por Scopus en las categorías ciencias sociales (47,1%), administración, negocios y contabilidad (15,7%), ciencias computacionales (7,0%) e ingeniería (5,0%).

4.2. Análisis de coocurrencia de palabras clave

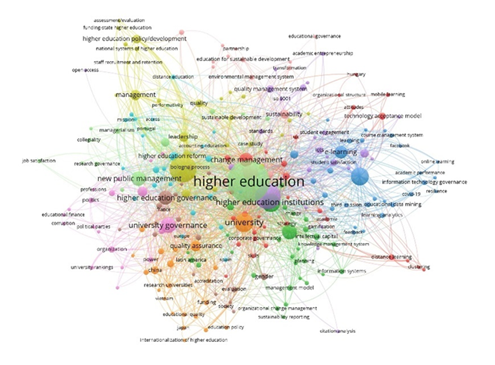

La visualización de la red de coocurrencia de palabras clave, como se aprecia en la Figura 6, presenta un conjunto de once clústeres cuyos límites, en algunos casos, se tornan difusos. Esto da cuenta de que la gestión universitaria comprende un campo de estudio en el que las líneas de trabajo tienden a integrarse y a solaparse.

Nota: nodos visualizados = 254; resolución = 0.85; ocurrencia mínima= 3; tamaño mínimo de clúster = 15. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 6 Red de coocurrencia de palabras claves

Una descripción más profunda de los distintos clústeres y de las palabras clave que cada uno de estos abarca se presenta a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1 Detalle de la composición de los clústeres

| Clúster | Color en grafo | Principales nodos | Palabras incluidas |

| Innovación en la enseñanza y educación a distancia | Rojo | Distance learning, technology acceptance model, change management, curriculum, education, mobile learning, MOOC, skills, soft skills | 30 (11,8%) |

| Sistemas de gestión del aprendizaje | Azul | Learning management system, e-learning, course management system, educational data mining, educational policy, learning analytics, online learning, technology-enhanced learning | 29 (11,4%) |

| Gestión estratégica de la universidad | Verde oscuro | Strategic management, knowledge management, change, higher education institutions, intellectual capital, internationalization, management model, planning, public policy, university social responsibility | 30 (11,8%) |

| Sistemas de gestión de calidad y TIC | Morado | Quality management system, ITCs, blended learning, European Higher Education Area, ISO 9001:2008, management system, standards, student engagement, university management, university performance | 25 (9,8%) |

| Políticas de educación superior y cambio organizacional | Amarillo | Higher education poly/development, organizational change, academic freedom, governance, leadership, management, national systems of higher education, organizational change, quality, shared governance, strategic planning | 26 (10,2%) |

| Reforma de educación superior y autonomía institucional | Celeste | Higher education reform, institutional autonomy, globalization, governance models, higher education systems, mission, policy, regulation, vision | 23 (9,1%) |

| Aseguramiento de la calidad | Naranja | Quality assurance, accreditation, educational quality, funding, university administration, university structures | 22 (8,7%) |

| Rendición de cuentas | Café | Accountability, accounting, bologna process, bureaucracy, evaluation, public sector reforms, quality management | 19 (7,5%) |

| Gobernanza universitaria y política de educación superior | Fucsia | University governance, higher education policy, marketization, multi-level governance, politics, power, university government, university rankings | 19 (7,5%) |

| Sustentabilidad | Rosado | Sustainability, education for sustainable development, environmental management system, governance reforms, higher education management, social justice, | 16 (6,3%) |

| Gerencialismo y nueva gestión pública | Verde claro | New public management, academic governance, collegiality, managerialism, neoliberalism, performativity | 15 (5,9%) |

Fuente: Elaboración propia, 2023.

A continuación, se caracteriza, en detalle, el contenido temático de cada uno de los clústeres identificados mediante este análisis.

4.2.1. Clúster 1: innovación en la enseñanza y educación a distancia

El primer clúster identificado (en rojo) corresponde a la innovación en la enseñanza y la educación a distancia, se forma en torno a los nodos distance learning y technology acceptance model. En esta línea de investigación destacan problemas como la revolución digital en la educación superior y sus expresiones en MOOCs, SPOCs y medios sociales (Kaplan y Haenlein, 2016), la aceptación y uso de Moodle (Essel y Wilson, 2017), así como el estudio de casos de renovación tecnológica en determinadas universidades (Jamaluddin et al., 2019).

Las tendencias recientes en esta línea están marcadas por la transición forzada a la modalidad de educación a distancia provocada por la pandemia del Covid-19. Así, destacan investigaciones sobre la aceptación del estudiantado al cambio de modalidad (Rizun y Strzelecki, 2020), la proclividad del cuerpo docente a continuar utilizando herramientas específicas, como Google Classroom (Hussein et al., 2021) y evaluaciones respecto al impacto que este tránsito obligado podría tener a largo plazo en el cambio tecnológico en determinados sistemas de educación superior (Narbut et al., 2020).

4.2.2. Clúster 2: sistemas de gestión del aprendizaje

El segundo clúster (en azul) comprende los sistemas de gestión de aprendizaje, tiene como nodos nucleares los conceptos de learning management system y e-learning. Entre los trabajos pertenecientes a esta línea se pueden mencionar aquellos que abordan la aceptación que alcanzan, entre el estudiantado, los sistemas de gestión del aprendizaje (Stantchev et al. 2014), los factores que determinan que el cuerpo docente prefiera ciertos sistemas por sobre otros (Schoonenboom, 2014), el diseño de sistemas especialmente ideados para modalidades b-learning (Dias y Diniz, 2014) y su utilización en la predicción del rendimiento del estudiantado (Sandoval et al., 2018).

Entre las publicaciones más actuales, el pronóstico del rendimiento académico del estudiantado, a partir de sistemas de gestión del conocimiento, sigue siendo una arista de investigación de alta relevancia (Cui et al., 2020; Mozahem, 2020). Así mismo, existe un foco considerable en cuanto a la identificación de factores que pueden afectar la efectividad e implementación de este tipo de sistemas (Alomari et al., 2020; Dlalisa y Govender, 2020).

4.2.3. Clúster 3: gestión estratégica de la universidad

El tercer clúster (en verde oscuro) agrupa temáticas relacionadas con la gestión estratégica de la universidad, se estructura en torno a los nodos strategic management y knowledge management. Dentro de la línea destacan estudios relativos a la gestión estratégica como factor en la competitividad global de las universidades (Parakhina et al. 2017), la identificación de stakeholders o grupos de interés (Mainardes et al., 2013), la incorporación de la responsabilidad social como principio en la gestión estratégica (Gaete, 2011) y consideración del capital intelectual en este nivel de gestión (Secundo et al., 2015).

Por su parte, algunas de las publicaciones más recientes se vinculan con la relación entre la contabilidad de la gestión estratégica y el desempeño institucional de la universidad (Marlina y Tjahjadi, 2020), así como la contribución de la gestión del conocimiento a tal desempeño (Megnounif y Kherbouche, 2020) y la medición del capital intelectual disponible en una determinada institución de educación superior orientada a su consideración en la gestión estratégica (Pedro et al., 2019).

4.2.4. Clúster 4: sistemas de gestión de calidad y TIC

El cuarto clúster identificado (en morado) presenta un menor nivel de cohesión, ya que reúne distintas investigaciones en torno a dos núcleos: quality management system y ICTs. El elemento común que subyace a los tópicos de este clúster guarda relación con la dimensión tecnológica. En particular, los estudios en esta línea profundizan la problemática relativa a la incorporación de tecnologías en la gestión institucional. De este modo, es posible encontrar trabajos que se enfocan en la implementación de sistemas de calidad basados en la norma ISO 9001 (El-Morsy et al., 2014; Kasperavičiūtė, 2012), así como investigaciones enfocadas en evaluar el impacto del uso de tecnologías de la información y comunicación en los servicios administrativos (Egoeze et al., 2018) o la gobernanza de la calidad (Aboudahr et al., 2018).

Entre los trabajos más recientes de este clúster se aprecia que la implementación de la norma ISO 9001 continúa recibiendo atención (Ab Wahid, 2019), al tiempo que adquiere relevancia el diseño de modelos predictivos de deserción estudiantil (da Silva et al., 2020; Sukhbaatar et al., 2019).

4.2.5. Clúster 5: políticas de educación superior y cambio organizacional

El quinto clúster (en amarillo), aborda problemáticas vinculadas con las políticas de educación superior y al cambio organizacional, se estructura en torno a los nodos higher education policy/development y organizational change. Los intereses de investigación en este ámbito se han mantenido considerablemente estables en el tiempo, se encuentran vinculados, principalmente, a los cambios organizacionales, producto de modificaciones en el marco regulatorio de los sistemas universitarios nacionales (Filippakou et al., 2012; Paquibut y Al Naamany, 2020), a la transformación a nivel de estructura organizacional que ha significado el giro hacia el gerencialismo (Krücken et al., 2013; Tight, 2014) y a la adaptación de las instituciones al paradigma de la sustentabilidad (Ceulemans et al., 2015; Klußmann et al., 2019).

4.2.6. Clúster 6: reforma de educación superior y autonomía institucional

El sexto clúster (en celeste) se enfoca en las reformas a los sistemas de educación superior y en la autonomía institucional, se configuran alrededor de los nodos higher education reform e institutional autonomy. Dentro de este cobran protagonismo dos líneas principales: el estudio de caso de reformas a sistemas de educación nacionales (Castro y Lon, 2011; Maassen et al., 2011) y los efectos de la globalización y la integración internacionales sobre tales sistemas (Kwiek, 2014: Magalhães et al., 2012; Sandoyan, 2016).

4.2.7. Clúster 7: aseguramiento de la calidad

El séptimo clúster (en naranja) abarca el ámbito del aseguramiento de la calidad, se conforma en torno al nodo quality assurance. Se aprecia, dentro de él, la relevancia de líneas de trabajo relativas al impacto en los procesos de gestión institucional (Haapakorpi, 2011), el papel de las personas académicas y la relevancia que para estos tiene el aseguramiento de la calidad (Haapakorpi et al., 2013; Rowlands, 2012) y la importancia de los grupos de interés (Shams y Belyaeva, 2019). Entre las publicaciones más recientes ha concentrado interés el estudio del impacto de la mercantilización de la educación y la adopción del gerencialismo como enfoque de gestión en la noción de calidad (Agasisti et al., 2019; Bendixen y Jacobsen, 2017).

4.2.8. Clúster 8: rendición de cuentas

El octavo clúster (en café) guarda relación con la rendición de cuentas, se estructura en torno a los nodos accountability y accounting. Se distinguen, dentro de él, tópicos de investigación vinculados a las dinámicas de rendición de cuentas en el contexto de sistemas de educación superior nacionales (Ntim et al., 2017; Woelert y Yates, 2015) y el reporte de la gestión y planificación estratégica (Marlina y Tjahjadi, 2020). Recientemente, emerge una corriente de estudio crítica sobre el giro empresarial que representa el auge de la rendición de cuentas en educación superior (Gebreiter y Hidayah, 2019; Martin-Sardesai et al., 2020).

4.2.9. Clúster 9: gobernanza universitaria y política de educación superior

El noveno clúster (en fucsia) comprende una línea de investigación enfocada en la gobernanza universitaria en el marco de las políticas de educación superior, se estructura en torno a los nodos university governance y higher education policy. Se distinguen, entre las publicaciones, al menos tres aristas temáticas: la relación Estado-universidad (Burns, 2020; Gryaznova, 2018; Han y Xu, 2019), la profundización en aspectos particulares de los modelos de gobernanza de educación superior a nivel nacional o regional (Croucher y Woelert, 2016; Donina et al., 2015; Kwiek, 2014) y el rol del estudiantado en la gobernanza universitaria (Carey, 2013; Luescher-Mamashela y Mugume, 2014; Pabian y Minksová, 2011).

4.2.10. Clúster 10: sustentabilidad

El penúltimo clúster (en rosado) formado en torno al nodo sustainability agrupa aquellas publicaciones que abordan la incorporación del principio de sustentabilidad a la educación superior. Es posible distinguir dos aristas, las implicancias de la consideración de la sustentabilidad en la gestión y en la gobernanza (Bessant et al., 2015; Bien y Sassen, 2020; Salvioni et al., 2017), y la producción de reportes y el uso de herramientas de business intelligence para la evaluación de los logros en la transición hacia la sustentabilidad (Calitz et al., 2018; Ceulemans et al., 2015; Yáñez et al., 2019). En esta última arista es posible advertir un grado de confluencia entre este clúster y aquel relacionado con las políticas de educación superior y el cambio organizacional (clúster 5).

4.2.11. Clúster 11: gerencialismo y nueva gestión pública

Finalmente, se encuentra el clúster (en verde claro) formado a partir del nodo new public management, el cual comprende estudios respecto a la irrupción de la nueva gestión pública y el gerencialismo en la educación superior. Dentro de este se pueden distinguir aristas de investigación respecto a la relación del giro hacia la nueva gestión pública con los cambios en el financiamiento (Parker, 2012; Tahar y Boutellier, 2013) y con el proceso de mercantilización de la educación superior (Broucker et al., 2018; Wee y Monarca, 2019; Taberner, 2018).

De forma más reciente, surge un interés notorio en la interacción entre este paradigma de gestión y el aseguramiento interno y la cultura de la calidad (Agasisti et al., 2019; Lycke y Tano, 2017), lo que sugiere un entrelazamiento entre este clúster y el vinculado al aseguramiento de la calidad (clúster 7). Asimismo, se constata la conformación de una línea investigativa en torno al liderazgo en el contexto de este estilo de gobernanza (Ekman et al., 2018; Strielkowski et al., 2020).

5. Conclusiones

La presente investigación ha logrado caracterizar cuantitativa y cualitativamente la producción científica de la última década en el ámbito de la gestión de la educación superior. Se identificó un aumento notorio de las publicaciones en esta área a partir de 2017. Desde el punto de vista idiomático, las publicaciones asociadas a la materia corresponden, en su mayor parte, a artículos redactados en inglés; mientras que, respecto a los ámbitos disciplinares, las áreas de ciencias sociales y administración, negocios y contabilidad cuentan con el mayor peso en el corpus.

Geográficamente, las publicaciones se concentran en Europa Occidental y Norteamérica, algunos países de estas regiones son los que articulan la colaboración internacional en la investigación sobre la materia. Sin embargo, Australia, países de Asia y América Latina también cuentan con una producción considerable en el campo. Esta realidad concuerda con las tendencias observadas en la investigación sobre educación superior en general, área en la cual Europa y Norteamérica cuentan con una larga tradición, pero que, recientemente, ha visto emerger instituciones de Asia y América Latina como contribuyentes importantes al conocimiento sobre la materia (Pan y An, 2021).

La construcción de un mapa científico del campo ha permitido identificar y describir una estructura de once clústeres o líneas de investigación, a saber: (1) innovación en la enseñanza y educación a distancia, (2) sistemas de gestión del aprendizaje, (3) gestión estratégica de la universidad, (4) sistemas de gestión de calidad y TIC, (5) políticas de educación superior y cambio organizacional, (6) reforma de educación superior y autonomía institucional, (7) aseguramiento de la calidad, (8) rendición de cuentas, (9) gobernanza universitaria y política de educación superior, (10) sustentabilidad, y (11) gerencialismo y nueva gestión pública.

La diversidad temática identificada constata que el campo tiene como objeto de estudio (gestión de la educación superior) un sistema altamente complejo, sujeto a acoplamientos estructurales con múltiples otros sistemas, y que en los últimos años se ha visto sometido a constantes transformaciones tanto internas como de su entorno.

Las líneas de trabajo identificadas ayudan a visualizar el desarrollo del campo de la gestión de la educación superior en los últimos diez años. Tal cartografía, que sistematiza la amplitud temática de la investigación, constituye un insumo para evaluar los tópicos en torno a los cuales podrían realizarse futuras revisiones sistemáticas o tradicionales del estado del arte en el campo. Y, al mismo tiempo, al señalar los ejes que mueven el trabajo científico sobre la gestión de estas instituciones, brinda un punto de inicio para el avance de la problematización las discusiones más pertinentes en este estadio de desarrollo del campo.

En consecuencia, el trabajo demuestra la utilidad de la técnica de mapeo de campos científicos para identificar las características estructurales de un área de estudio de creciente complejidad como es la gestión universitaria. En efecto, esta metodología ha posibilitado una descripción más acabada de las principales líneas de investigación dentro del campo que aquella que hubiera entregado un acercamiento bibliométrico puramente cuantitativo.

No obstante, el presente trabajo tiene ciertas limitaciones. Entre las principales se encuentra el uso exclusivo de Scopus como fuente de las publicaciones analizadas, lo cual repercute en la exclusión de ciertas revistas del área y la subrepresentación de la producción científica en lenguas distintas al inglés. Así mismo, los términos de búsqueda escogidos para individualizar las publicaciones asociadas a la gestión de la educación superior, pese a ser ampliamente empleados como palabras clave en las investigaciones en la materia, podrían no abarcar la totalidad del campo de estudio. Por último, dado que la finalidad de los estudios bibliométricos es entregar una imagen exploratoria general de un determinado campo, este artículo carece de una aproximación crítica a la discusión que tiene lugar en las diferentes líneas de investigación identificadas.

A pesar de estas limitantes, consustanciales a todo ejercicio de mapeo científico, el análisis realizado representa un avance sustantivo respecto al estado del arte de las revisiones sobre esta temática. En este sentido, entrega una imagen más comprensiva que los trabajos de revisión llevados a cabo hasta la fecha, centrados en tópicos particulares dentro de la gestión universitaria, tales como los estudios comparativos (Kosmützky y Krücken, 2014), la relación entre posicionamiento en rankings y eficiencia de la gestión (Ramírez-Gutiérrez et al., 2019) o la gestión sustentable de los campus (Rohrich y Takahashi, 2019). De igual manera, profundiza en el acercamiento bibliométrico a la temática, el cual, hasta ahora, se había restringido al análisis de indicadores cienciométricos de los trabajos publicados en una determinada revista del área (Antia-Obong et al., 2019; Earp, 2010) o a la evaluación de la aplicabilidad de ciertas leyes bibliométricas a este campo de estudio (Budd, 1988).

Quedan como desafíos para futuras investigaciones, por un lado, la revisión profunda y crítica de cada arista temática identificada. Y por otro, el análisis en detalle de las intersecciones entre los diversos clústeres, tales como aquellas observadas entre temáticas como cambio organizacional (clúster 5) y sustentabilidad (clúster 10), o calidad (clúster 7) y nueva gestión pública (clúster 11).