Introducción

En la década de los años sesenta Adorno sostenía que los museos eran mausoleos y sepulcros familiares (Adorno, 1967). Sin embargo, en la actualidad, cada vez más museos son entendidos como espacios vivos, de aprendizaje informal, es decir, como entornos no escolares que han sido diseñados para satisfacer unos objetivos educativos específicos (Melgar & Donolo, 2011). Estos espacios museísticos se tratan, por tanto, de un “espacio de intercambio virtual que entierra definitivamente la idea de colección estanca para convertirse en un lugar compartido” (Claes & Deltell, 2019, p. 2). Las nuevas tecnologías han permitido enterrar definitivamente la idea de mausoleo y abren nuevos caminos y experiencias para la visita y la participación en estas instituciones (Witcomb, 2003).

Como afirmanGoff et al. (2018), los lugares de aprendizaje informal son relevantes en la enseñanza de STEM (Jensen & Lister, 2016). El STEM es un área del conocimiento que incluye el estudio de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que ha surgido como necesidad de integrar en la sociedad personas con este perfil académico (Olson & Riordan, 2012). Justamente en el desarrollo de competencias de tipo STEM es donde los museos de ciencias deben desempeñar un rol activo. Ya en el 2006 Santibáñez mostraba cómo las primeras herramientas virtuales podrían ayudar al aprendizaje en los museos (Santibáñez Logroño, 2006). Por ello, estos lugares integran contenidos interactivos en los recorridos de sus exposiciones para atraer a nuevas personas visitantes, entre los que cada vez hay una mayor presencia de actividades específicas para niños y niñas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018). Estos espacios museísticos son entendidos como lugares tecnológicos interactivos, los cuales permiten establecer diversas posibilidades de comunicación con las que los individuos pueden interaccionar (Vera & Gil, 2015). En tales entornos se plantea la interactividad, que se ejerce de manera recíproca entre museo y visitante.

A su vez, en este tipo de aprendizaje informal se aplica la tecnología y la interactividad para ofrecer a la niñez un aprendizaje situado (Falk et al., 2014). Dicha participación se basa en enseñar al estudiantado fuera del ámbito escolar (Santana Espitia et al., 2018), lo que supone que características como el comportamiento, la cognición y la sensibilidad afectiva se desarrollen y se puedan adaptar a contextos diferentes. Este tipo de enseñanza se enmarca en el aprendizaje significativo, un “modelo de enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, que privilegiaba el activismo y postula que se aprende aquello que se descubre” (Rodríguez Palmero, 2011, p. 30). En consecuencia, un aprendizaje significativo es aquel en el que el “alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal” (Díaz-Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002, p. 30). Por tanto, este modelo conlleva que el estudiantado asimile y acomode conocimientos nuevos que debe de experimentar durante todo el proceso del aprendizaje para que le sea significativo y pueda usarlo en contextos no vinculados al aula (Romero Ariza & Quesada Armenteros, 2014).

De este modo, los museos ofrecen contenidos interactivos con los que el estudiantado (y las personas visitantes) puedan relacionarse con el entorno y situar su aprendizaje a través de la interacción con los elementos de las diversas colecciones museísticas, ya sea poronline(Claes & Deltell, 2014), las redes sociales (Capriotti & Losada-Díaz, 2018) o físicamente en el propio centro. Ante el reto de enriquecer la visita física, los museos presentan tecnologías que facilitan la interactividad y la visita no pasiva: como la realidad aumentada, que se caracteriza por unir el mundo real con el virtual, de tal manera que a la visión del mundo físico que tiene el público espectador se le añaden contenidos virtuales generados por ordenador (Matuk, 2016).

Junto con la realidad aumentada, en los museos también se han introducido otras experiencias interactivas como son los videojuegos. Estos resultan ser un medio eficaz para la divulgación científica, pues permiten la simulación de sistemas complejos en un entorno controlado (Gutiérrez-Manjón, 2023). Dentro de los distintos tipos de videojuego cabe destacar al videojuego serio como el idóneo para aplicar en el ámbito museístico, ya que está diseñado específicamente para educar, entrenar o cambiar una conducta mientras las personas lo juegan (Stokes, 2005). La utilización del videojuego serio promueve un alto nivel de motivación potencial (Rigby & Ryan, 2011) puesto que se sirve de mecanismos que ludifican una experiencia a priori poco atractiva, lo que supone un elemento de especial interés para favorecer el aprendizaje en entornos no académicos (Sailer et al., 2017). En este sentido, los videojuegos serios, en inglésserious games,permiten aprender haciendo lo que facilita que el estudiantado pueda cometer errores, asimilarlos y profundizar en sus consecuencias (Gertrudis-Casado et al., 2022). Los videojuegos serios se han incorporado a la cotidianidad de los museos de manera generalizada y forman parte de la visita habitual del público joven e infantil (Camps-Ortueta et al, 2021).

Se ha comprobado que utilizando la realidad aumentada y los videojuegos se proporcionan, a la niñez, esquemas más naturales de aprendizaje y una mayor carga motivacional, lo que repercute efectivamente en el proceso educativo (Otero Franco & Flores González, 2011). Los videojuegos serios ayudan a mejorar no solo el aprendizaje sino el aumento en las competencias de las inteligencias múltiples (Garmen et al., 2019).

Este uso de la tecnología en la educación en entornos museísticos también tiene un impacto positivo en la manera en la que las personas menores de edad adquieren conocimientos, pues experimentan un aprendizaje mediado (Goff et al., 2018). Se puede decir que los videojuegos y la realidad aumentada ya son utilizados como elementos educativos en gran número de centros y espacios expositivos.

Dentro de la teoría de los juegos, la cual ha evolucionado como una disciplina que estudia los factores involucrados en videojuegos serios (Vargas-Iglesias & Navarrete-Cadero, 2020), se incluye la gamificación como una corriente de la ludología que aprovecha el potencial de los videojuegos para motivar a discentes. Este sistema utiliza elementos del diseño de juegos en contextos no lúdicos para que los sujetos lleven a cabo acciones específicas de aprendizaje (Deterding et al., 2011). Asimismo, esta actividad conlleva un grado elevado de diversión que permite que el aprendizaje sea más satisfactorio y eficaz (Lazzaro, 2009).

A este respecto, surgen diferentes metodologías para aplicar dicho aprendizaje, desde una perspectiva individual hasta perspectivas colaborativas (Zañartu Correa, 2003). El aprendizaje mediado colaborativo concibe a las personas como individuos que no están aislados, sino que interactúan con los demás para construir conocimiento común, a la vez que se enfatiza la presencia de la tecnología como un elemento mediador que apoya este diálogo entre iguales (Gros, 2005). La experiencia de la visita del museo deja de ser un acto solitario para transformarse en una actividad grupal y con soporte tecnológico. Como sostiene Simon, las tecnologías, las redes sociales y la nueva actitud de estas instituciones permite hablar de museos sociales plenos (Simon, 2010).

En lo que respecta a la presente investigación, su objetivo principal se basa en analizar la eficacia del videojuego serio, Enigma Ciencia MNCN (creado por las personas autoras para el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid). Se pretende evaluar la participación colaborativa mediada, a través de este videojuego serio, frente a una participación individual mediada en el museo. Es decir, se intenta evaluar la manera de aprender que se realiza dentro del propio espacio museístico por parte de la niñez, a los que se les ofrece un contenido virtualizado e interactivo de una de sus exposiciones.

La pregunta central de esta investigación cuestiona hasta qué punto el uso de un videojuego sirve en el disfrute, en la eficacia y en la capacidad de colaboración entre iguales durante la visita al museo. Asimismo, se plantea que la aplicación de un modelo colaborativo mediado ofrece un mayor rendimiento en la adquisición de conocimientos específicos y una mayor satisfacción frente a la participación de forma individual. Por tanto, la presente propuesta se ofrece como un análisis descriptivo de un experimento de participación en el que se contraponen dos modelos diferentes: el colaborativo mediado frente al individual mediado. Los estudios precedentes y nuestra propia investigación muestran que los espacios museísticos, lejos de ser los mausoleos planteados porAdorno (1967), pueden ser lugares de aprendizaje colaborativo y satisfactorios gracias al uso de videojuegos serios.

Metodología

Instrumento: Descripción del juego

Como instrumento presentamos el juego Enigma Ciencia MNCN, un juego desarrollado por PadaOne Games, que persigue los mismos objetivos que el propio Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid (Museo Nacional de Ciencias Naturales ENT#091;MNCNENT#093;, 2017-2018). Desarrollado en colaboración con dicho museo, el juego pretende acercar y enseñar a las personas visitantes sus colecciones. Este juego ha sido creado y desarrollado para usarse de forma presencial en el centro, no es posible participar de forma remota o a distancia. La aplicación móvil se encuentra disponible en Apple Store y Google Play, pero carece de sentido su uso si no se juega en el propio museo.

La actividad consiste en una dinámica de búsqueda y reconocimiento de piezas a lo largo de la exposición de la evolución de la vida en la Tierra. Se pretende mostrar el trabajo de los paleontólogos del museo a través del juego y, para ello, se le entrega al público usuario el juego cargado en una tablet con la cámara activada, para que con ella encuentren las piezas indicadas y participe en las propuestas de realidad aumentada.

En laFigura 1se presenta:

La trama argumental ENT#091;de Enigma Ciencia MNCN se basa enENT#093; que el grupo de la Doctora Aning, formado por la investigadora y sus dos ayudantes ENT#091;Pérez y NeandENT#093;, está buscando añadir un tercer miembro al equipo y para ello se ENT#091;llevanENT#093; a cabo una serie de pruebas en el museo. La persona que juega toma el rol de aprendiz de ayudante y tratará de conseguir unirse al equipo formado por Anning, Pérez y Neand. (González Calero et al., 2018, p. 1053)

Nota: Imágenes se difunden con autorización de Games Adaone.

Figura 1: Representación de doctora Aning, Pérez y Neand

Para dar comienzo a la actividad, la persona usuaria deberá encontrar un cartel situado a la entrada del museo. En el cartel podrá ver la imagen de un perezoso, el ayudante Pérez. Una vez localizado el cartel se inicia una búsqueda triple que tendrá lugar en la galería de palentología.

El juego Enigma Ciencia MNCN se divide en diez etapas con seis mecánicas diferentes que se repiten a lo largo de la actividad (Paleolupa, Fósiles, Esqueleto, Meganeura, Escenario 360º y Quiz). Todas ellas conllevan diferentes pruebas y fases. Algunas de ellas tienen un marcado carácter lúdico -como las mecánicas de Paleolupa en la que las niñas y los niños usando el dispositivo de realidad aumentada deben buscar objetos o animales entre las vitrinas del museo- pero también presentan una parte más reflexiva y de comprensión lectora, donde se le ofrecen descripciones textuales o ayudas para entender mejor las piezas. Algunas fases tienen también mecánicas de Quiz que permiten a quien juega saber si está realizando correctamente las pruebas y se acerca al objetivo final: formar parte del grupo paleólogo de la doctora Aning.

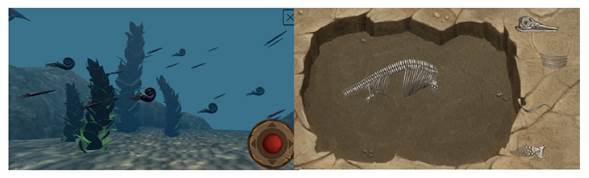

El jugador o la jugadora debe ir aumentando sus páginas del diario e ir formándose como paleontólogo o paleontóloga. Para ello, puede consultar continuamente la ayuda del videojuego y también revisar las páginas del diario que logra en cada fase. Para ir obteniendo puntos y superar el juego se alternan fases de realidad aumentada -con la mecánica del Escenario 360 grados, o vídeo inmersivo, de realidad virtual (Figura 2) en el cual el público usuario puede navegar utilizando un “joystick” electrónico que aparece en la pantalla -con otras fases de pruebas de puzles- donde se deben concluir reconstrucciones de diversos objetos, fósiles y esqueletos (Figura 2).

Nota: Imágenes se difunden con autorización de Games Adaone

Figura 2: Escenario 360º(izquierda) y Esqueleto (derecha)

Durante todo el juego el participante recibe puntuación y diversos premios, aunque estos no son significativos para el experimento de esta investigación, sí ayudan a mejorar la dinámica de la actividad. La evaluación del juego se realiza una vez finalizado el juego, integrado dentro de la misma aplicación. En el cuestionario las personas usuarias pueden evaluar su satisfacción, mecánica a mecánica, de diversos aspectos del juego.

Participantes y procedimiento

Esta investigación se desarrolló sobre un público cautivo. Todos los sujetos -tanto la niñez como las personas adultas acompañantes- habían aceptado la participación en el experimento. Es decir, acudían al Museo Nacional de Ciencias Naturales para realizar una actividad mediada con el videojuego serio Enigma Ciencia MNCN. Como es sabido, los públicos cautivos conllevan una serie de limitaciones estadísticas y sociológicas, en este caso, los sujetos, tanto las personas adultas como la niñez del experimento, muestran una especial predisposición a llevar a cabo una actividad en un museo. Para compensar esta limitación, se ha aleatorizado la condición a la cual se sometía cada uno de los grupos, sorteando cuáles participaban de forma individual y cuáles de manera colaborativa.

La muestra consta de 317 sujetos, de los cuales 20 eran mayores de edad (personas adultas acompañantes de los menores: personal docente y de tutoría y familiares) y 297 sujetos eran menores de edad comprendida entre 6 y 13 años (media=10,61 dt=2,89). Los datos de las 20 personas participantes adultas se utilizaron como muestra de control del videojuego y, lógicamente, no se incluyeron sus resultados en las estadísticas de la investigación, sino solo en la comprobación de medición de datos y del correcto funcionamiento del software y del hardware del videojuego diseñado.

La muestra fue recogida en un período de un año, desde junio de 2018 hasta junio de 2019, y a los sujetos se les asignó una situación experimental con base en el orden de llegada: los primeros 109 se enfrentaron al juego en solitario, con unaTabletpor persona. Los 208 restantes participaron por parejas, estos usuarios y usuarias compartieron dispositivo electrónico durante toda la visita. Los 20 sujetos mayores de 18 años se enfrentaron al juego en la modalidad individual y cada quien con un dispositivo móvil propio. La totalidad de participantes dispuso de una hora para completar el juego.

Para esta experimentación se ha planteado una metodología de comparación directa entre los dos grupos (individual frente a parejas). En esta investigación nos centramos en cinco aspectos clave para medir los resultados de experiencia de usuario, aprendizaje colaborativo y diversión: puntuación total en el juego, abandono, tiempo, exactitud en el juego y satisfacción en la experiencia.

El juego Enigma Ciencia MNCN no solo pretende ser interesante y divertido para las personas visitantes, también tiene como objetivo un aprendizaje factual y un aprendizaje emocional en un entorno no regulado, como es el museo MNCN. De este modo, los resultados en la puntuación del juego y el tiempo invertido en responder son variables que señalan el progreso en el juego y, también, el aprendizaje de cada persona jugadora. Por último, el indicador de satisfacción es clave para entender si el videojuego ayuda a mejorar la experiencia museística.

Análisis e interpretación de resultados

Como se ha planteado, la presente investigación pretende comparar dos modelos de aprendizaje mediado el individual y el colaborativo por parejas, utilizando un videojuego serio (Enigma Ciencia MNCN). El objetivo es discernir cuál de las dos modalidades es más efectiva para su posterior aplicación en el museo. Entendemos efectividad como la capacidad de tener éxito, disfrute y aprendizaje derivado en el videojuego, así como una mejor experiencia del público usuario ante la aplicación móvil.

Por tanto, las hipótesis que se plantean para este análisis son:

H1: Aquellos sujetos que participan de forma colaborativa obtendrán mejor rendimiento en este mismo.

H2: Aquellos sujetos que enfrenten al juego en parejas mostrarán mejores resultados en precisión y en puntuación.

H3: Aquellos sujetos que jueguen en solitario tardarán más en finalizar las pruebas.

H4: La satisfacción en la experiencia de usuario o usuaria de los sujetos jugadores aumentará cuando participen de manera colaborativa.

Como ya se expuso anteriormente, las variables analizadas, para atender las preguntas de investigación, han sido: puntuación total en el juego, abandono, tiempo de juego, exactitud en el juego y satisfacción. Estas medidas serán las que nos ayudarán a determinar si existen diferencias entre grupos, al comparar sus valores por mecánicas y sus resultados finales.

Abandono

En el experimento se han observado diversas situaciones que dificultan o ralentizan a las personas usuarias en el juego. Estas son: el interés por el propio espacio museístico (no necesariamente por la colección de este mismo), la dificultad del propio juego y falta de atención o una dinámica incorrecta de las personas participantes o las personas adultas acompañantes. Estos tres hechos conllevan un gasto de tiempo que puede conducir a la no finalización del juego. Este fracaso o incapacidad de lograr concluir la actividad, sea cual sea el motivo, lo denominamos tasa de abandono. Por tanto, entendemos por abandono cuando los niños y las niñas han dispuesto del tiempo (una hora) suficiente para completar la actividad, pero no lo han concluido, por el motivo que fuere. Al cruzar la variable tasa de abandono con modo de aplicación (individual o por parejas), las diferencias entre los grupos son significativas; χ² (1gl n= 213) =13.419 p< 0.000 y coeficiente de contingencia C= 0.243 p< 0.000.

Este resultado nos permite indicar que existe relación entre el modo de participación y la tasa de abandono, siendo esta menor cuando las personas visitantes se enfrentan al juego por parejas. La aplicación móvil en modo colaborativo facilita que las personas usuarias concluyan todas las pruebas.

La puntuación total en el juego

Otra de las variables que se han analizado es la puntuación obtenida por los sujetos participantes. La puntuación no es un factor de alta relevancia ni en la investigación realizada ni en la propia dinámica del juego (aunque el usuario sí lo percibe en el flujo de la actividad). Se aporta a las personas jugadoras 100 puntos por cada objeto encontrado y cada etapa resuelta correctamente.

La puntuación obtenida genera, entre los dos grupos de la muestra, pequeños cambios (d= 0,276) a favor de aquellos sujetos que juegan en parejas frente a los que participan de manera individual. La diferencia total en puntuación obtenida es de 100 puntos a favor de aquellos grupos que realizan la actividad de forma colaborativa. De nuevo, el trabajo en grupo ofrece una ligera ventaja frente a la participación en solitario.

Tiempo de juego

Por tiempo de juego no entendemos la duración total invertida en completar todas las tareas que es una hora, sino es una variable que usamos para medir el tiempo invertido en cada una de las mecánicas establecidas. Por tanto, se obtiene una medida de tiempo por prueba a la que se ve sometida cada persona que juega, bien sean búsquedas visuales guiadas verbalmente, Paleolupa, Fósiles, Esqueleto, Meganeura, Escenario 360º y Quiz.

El tiempo de juego total no se plantea diferencia alguna entre los dos grupos de estudio del experimento. Sin embargo, sí aparecen diferencias significativas en el tiempo empleado cuando nos centramos en mecánicas concretas. Así, la niñez que juega en pareja invierte más tiempo en consultar la visualización de las páginas del diario y las ayudas, es decir, los textos explicativos y educativos (7_quiz_fieldnotebook t=-2.926 p<0.0001) y en leer los comentarios del diario (3_search_helpTime t=-2.760 p<0.000). Esto indica que, cuando juegan en pareja, la niñez invierte más tiempo en las fases más reflexivas y tiende a consultar más información y recursos didácticos.

Por tanto, la variable de tiempo de juego ofrece un dato importante, ya que se observa cómo la niñez que trabaja de forma colaborativa invierte más tiempo en leer y buscar datos sobre la colección del museo que quienes participan de forma individual.

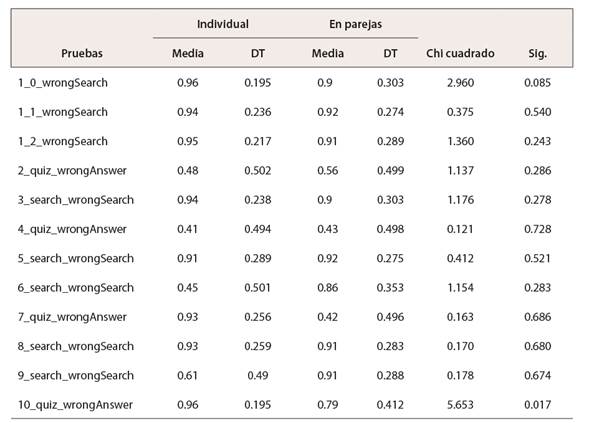

Exactitud en el juego

No existen diferencias significativas entre los grupos de la muestra sobre la variable exactitud total del juego. No obstante, cuando analizamos por separado cada una de las mecánicas (Tabla 1) obtenemos que sí existe una diferencia significativa en lo referente a la exactitud en la última fase. Esta se presenta en una pregunta de Quiz y el análisis de los datos que muestra una diferencia significativa en el acierto al responder dicho cuestionario. La diferencia significativa es de χ² (1gl n=159) = 5,653 p= 0,017 y coeficiente de contingencia C=0,185 p=0,017, a favor de la niñez que juega en pareja.

De nuevo, la participación de forma colaborativa no resulta relevante en la parte más lúdica, o de juegos, donde no se muestran diferencias; mientras que en la fase final o de aprendizaje, sí se observa una mejoraría a favor de la niñez que jugó en parejas.

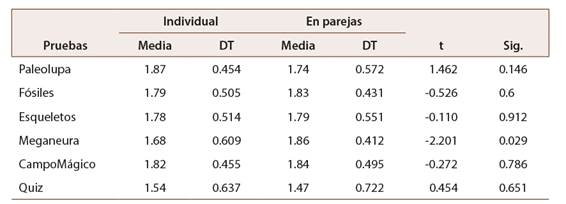

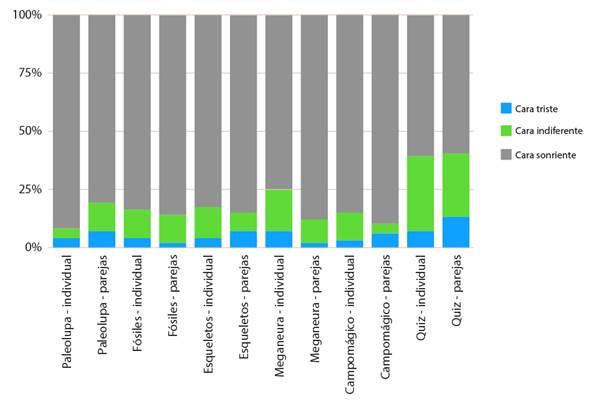

Satisfacción

La variable satisfacción de experiencia de la persona usuaria solo consta de 158 registros, 49 de los sujetos ofrecieron valores perdidos o no aplicables en esta investigación (y que tampoco se podían ajustar a los criterios de los sujetos adultos de control). Por tanto, los grupos con los que se evalúa esta variable son 68 niñas y niños en la categoría individual y 180 sujetos en trabajo colaborativo (noventa parejas, es decir, 90 registros).

Si tenemos en cuenta los datos sobre satisfacción, el primer resultado que se observa es el gran interés que despierta el juego tanto entre las personas usuarias individuales como en los que participan en pareja. Sin embargo, se aprecian algunos datos interesantes si se consulta la satisfacción en las diferentes partes y pruebas planteadas. Para mostrar esta diferenciación, dividimos el juego acorde a las distintas mecánicas para analizar el grado de satisfacción de las personas usuarias. De este modo, surgen las gráficas que adjuntamos a continuación en la Figura 3.

Nota: Elaboración propia.

Figura 3: Satisfacción en la experiencia de los grupos por cada mecánica en porcentajes

Como podemos observar, la última mecánica es la que muestra mayores diferencias. Dicha prueba es la que menos gusta, de forma general, a la niñez ya jueguen individualmente o en grupo. Cuando realizamos una t de Student para comparar la media entre quienes se enfrentan a las pruebas de manera individual y quienes lo hacen en parejas, una de las mecánicas muestra diferencias significativas(Tabla 2). La Meganeura recibe mejor acogida entre las personas que juegan de manera individual al juego (N=156; t= -2,201; p<0,05).

De nuevo, vuelve a ser relevante la participación en grupo o en solitario, ya que la prueba de Meganeura es una dinámica de marcado carácter lúdico y físico. Se refleja, pues, que las mecánicas más físicas son más valoradas cuando la participación es en solitario.

Discusión y conclusiones

Los distintos grupos que participaron en el experimento presencial muestran que Enigma Ciencia MNCN, como videojuego serio, facilita la visita y el acercamiento a la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Por tanto, se encuentra dentro del uso habitual de este tipo de videojuegos serios en museos y colecciones museísticas. Por ello, consolida la línea de investigación previa sobre museología yserious gamesrealizada en otros estudios.

Dentro de los objetivos marcados en esta investigación, se puede detallar que el trabajo colaborativo resulta más satisfactorio y eficaz que la participación en el juego de forma individual. Así, enfrentarse al juego por parejas parece ser más efectivo que hacerlo de manera individual en lo que a resultados del juego se refiere. El hecho de abordar la tarea en conjunto hace que el estudiantado no se rinda tan fácilmente ante las adversidades y eso disminuye su tasa de abandono significativamente. Aunque no sea muy relevante en la dinámica del juego, existe una mayor puntuación por parte del estudiantado que aborda la tarea por parejas. También, los datos obtenidos reflejan que se presta mayor atención y más comprensión al participar en pareja. Por último, la niñez que juega en grupo termina antes y con mayor precisión el videojuego.

Una vez presentados y discutidos los resultados, se puede indicar que las tres primeras hipótesis expuestas se confirman. Los sujetos obtienen mayor rendimiento cuando participan en el juego por parejas (H1), obtiene mejores resultados (H2) y tardan menos en completarlo (H3).

Aunque la satisfacción global de la experiencia usuaria entre los grupos no es significativamente distinta (H4), si se observan diferencias en aquellas fases más físicas, menos reflexivas a favor del juego individual. La desviación a favor del uso individual del videojuego con la Meganeura, en la cual no existe una reflexión con la propia colección museística, indica que, si se desea una mayor reflexión, es importante dejar fuera este tipo de mecánicas.

También, las personas jugadoras obtienen mejores puntuaciones cuando se realizan de manera conjunta. Este hecho deberá ser tenido en consideración de cara al desarrollo futuro de otras aplicaciones, dependiendo de qué dinámicas se desee favorecer deberán escogerse un tipo de mecánicas u otras.

Como se ha observado en otros estudios y en análisis de otros videojuegos serios, el aprendizaje va ligado a tener una experiencia satisfactoria y placentera y en este caso, el hecho de compartir con un compañero la búsqueda del conocimiento influye positivamente en el aprendizaje en el museo. El experimento de Enigma Ciencia MNCN en el Museo Nacional de Ciencias Naturales parece indicar que el trabajo colaborativo aumenta la satisfacción de la persona usuaria y la eficacia en el uso de este videojuego serio. Sin duda, este tipo de experimentos confirman las ideas de la nueva museología crítica que demuestran cómo el augurio de Adorno (1967) sobre la muerte de los museos no parece cumplirse. La realidad aumentada y los serious games permiten un acercamiento y participación más activo ante estos espacios museísticos.