Introducción

La importancia del uso del agua deriva en el sustento de los sectores sociales y económicos, ya que se presenta como la base fundamental de los recursos naturales, de los cuales depende el mundo (1); sin embargo, debido a la sobreexplotación y a los efectos del cambio climático, este recurso se considera en estado de estrés hídrico crítico (2)–(4). Debido a ello, se desarrollan prácticas para el correcto aprovechamiento del agua, como es el caso de la colecta del agua pluvial (5), la cual resulta como alternativa viable incluso para zonas urbanas (6), ya que su adecuado almacenamiento permite su utilización en actividades del día a día (trabajos de limpieza, lavado de autos, recarga de inodoros, etc.) (7).

Esta idea es sostenida por estudios realizados en espacios institucionales, como es el caso de la Universidad del Valle sede Meléndez, Colombia (8), Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia (9), Universidad Peruana los Andes (10), entre otras, que demuestran una relación entre el aprovechamiento hídrico y los sistemas de captación de agua de lluvia, particularmente, cubiertas. Debido a que las instituciones cuentan con los planos de las infraestructuras, la estimación del volumen pluvial no representa un factor de gran complejidad. Sin embargo, la carencia de estos datos implica la búsqueda y evaluación de métodos que permitan su obtención, sin que estos involucren un alto costo de inversión.

Tradicionalmente la toma de dimensiones de infraestructuras civiles es realizada por medio de instrumentos topográficos (11). Este trabajo conlleva un mayor tiempo y costo de operación (12) en relación con las nuevas tecnologías emergentes. Tal es el caso de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), los cuales se caracterizan por ingresar a lugares de difícil acceso para el ser humano (13), (14). Entre otras ventajas, Inzerillo et al. (15) y Romero-Chambi et al. (16), resaltan la rápida adquisición de datos, información de la superficie estudiada e imágenes de alta calidad. Además, mediante el procesamiento de datos obtenidos por medio de un plan de vuelo en condiciones favorables (altura, horario, velocidad de vuelo, entre otros), es posible lograr mediciones adecuadas al área de estudio (17), (18).

No obstante, muchas de estas ventajas están limitadas a las características técnicas del VANT. En investigaciones pasadas se puede observar que la estimación del volumen pluvial es alcanzada desde levantamientos fotogramétricos (19) hasta análisis multiespectrales (20). A pesar de ello, aún existe la incertidumbre sobre la aplicabilidad práctica de estos equipos, siendo un tema actualmente estudiado en la Ingeniería Civil. Por tal motivo, el objetivo del artículo es estimar el volumen pluvial captado por cubiertas, mediante el levantamiento fotogramétrico realizado con VANT dentro de la Universidad Privada del Valle.

Metodología

Para alcanzar el objetivo de la presente investigación, se plantearon 3 etapas. En la primera se llevó a cabo la selección y descripción del área de estudio. La segunda etapa comprendió la recolección de datos digitales por medio de VANT, mismas que fueron procesadas a través de la secuencia de pasos que deriva en añadir las imágenes tomadas, alinearlas, construir la nube de puntos, generar el modelo en mosaico, modelo digital de elevación y, finalmente, el ortomosaico. Paralelamente, se descargaron los datos de precipitación de la estación meteorológica más próxima. Por último, en la tercera se realizó el cálculo de coeficientes de escurrimiento y volumen pluvial captado.

Fase I

Descripción del área de estudio

El área de estudio identificado pertenece a la Universidad Privada del Valle, la cual se ubica en la ciudad de Tiquipaya-Cochabamba, Bolivia (Figura 1). Esta es seleccionada por presentar una variedad de cubiertas estructurales, además de contar con los permisos solicitados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (21), al momento de operar un plan de vuelo con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANTs).

Fase II

Adquisición y análisis de datos

La toma de datos digitales fue realizada con el VANT Phantom 4 Pro de la marca DJI, cuyas características técnicas se presentan en el Cuadro 1, equipo utilizado en numerosas investigaciones por las ventajas que este presenta al momento de operar y configurar un plan de vuelo (22), (23).

Cuadro 1. Características del Phantom 4PRO.

| Peso | 1388 g |

| Tiempo máximo de vuelo | Aproximadamente 30 min (por batería) |

| Capacidad de visión del sistema | Delantera |

| Trasera | |

| Hacia abajo | |

| Sensores de detección de obstáculos | Delantera |

| Trasera | |

| Derecha | |

| Izquierda | |

| Sensores de cámara de 1” CMOS con píxeles efectivos | 20 M |

| Resolución máxima de video | 4K 60P |

Fuente: Modificado en base a DJI (24)

La toma de imágenes fue realizada con el programa DroneDeploy, para lo que se utilizó la versión libre, la cual permite generar vuelos remotos horizontales, calcular el tiempo y la ruta de vuelo del área seleccionada. Los parámetros de vuelo fueron configurados en base a valores identificados en la literatura: superposición longitudinal y transversal (75%), altura de vuelo (40 m) y velocidad de vuelo (3 m/s) (25), (17). Adicionalmente, se desactivaron las opciones Live Map HD y 3D Mejorado, ya que el resultado esperado es un ortomosaico con vista de planta.

Para cubrir el área seleccionada se empleó un total de 3 baterías. El plan de vuelo fue realizado en el rango de las 11:00 a 13:00 horas, el cual es reportado por Rocha et al. (17), Ruiz et al. (26) y Fernández-Dávalos et al. (27) como periodo recomendado para la toma de imágenes. Posteriormente, las imágenes tomadas fueron procesadas por medio del software Pix4D Mapper Enterprise, programa empleado en distintas investigaciones al momento de generar una alineación de imágenes, reconstrucción del Modelo Digital de Elevación (DEM) y generación del ortomosaico (22), (23).

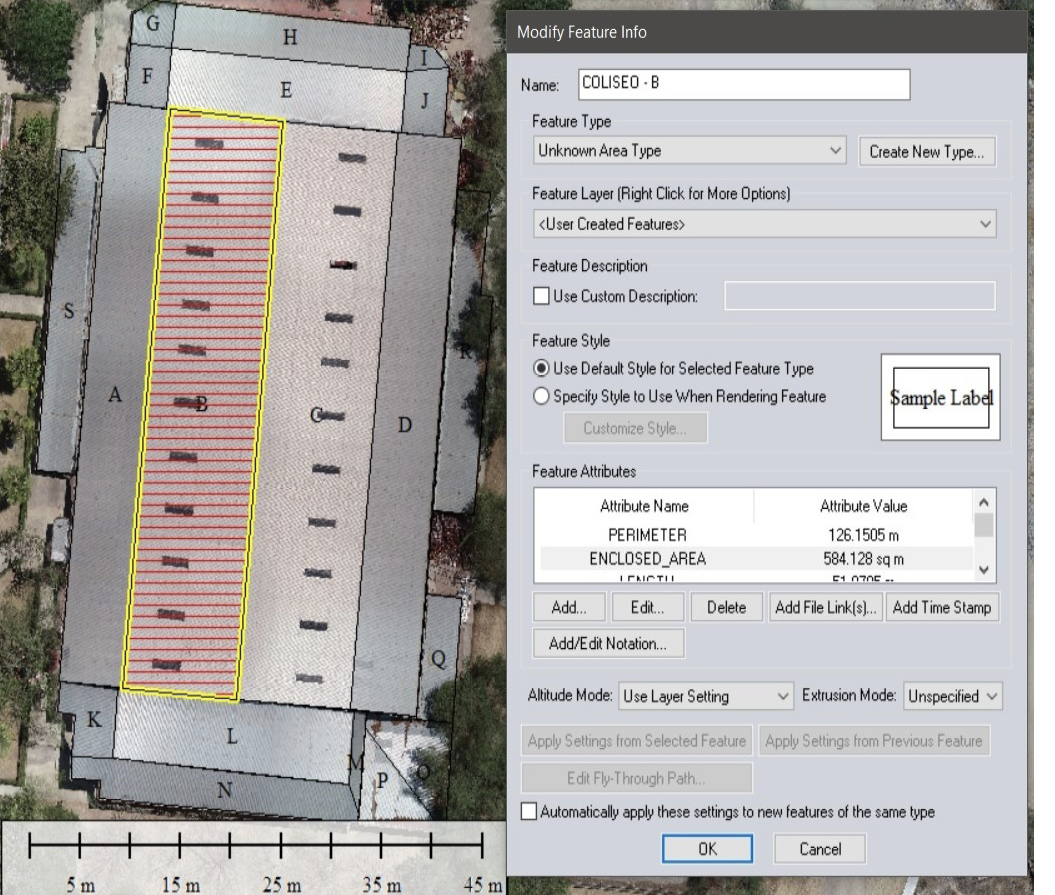

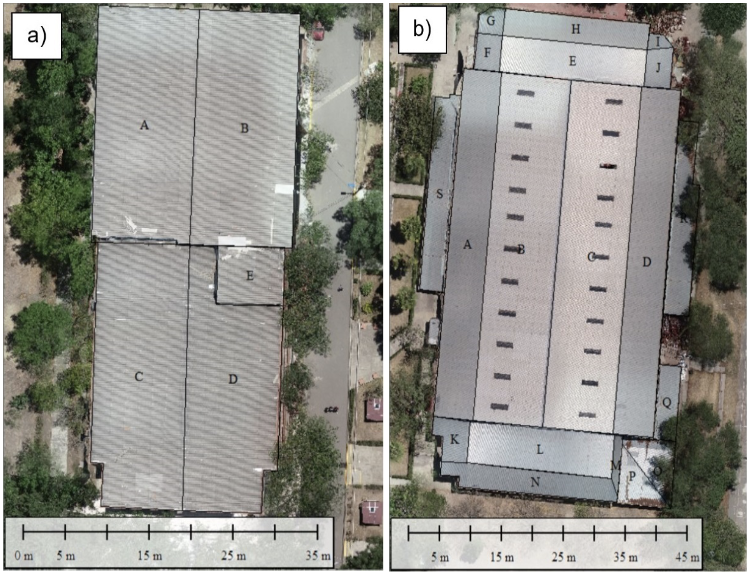

A continuación, se realizó la selección aleatoria de 2 cubiertas, viendo de que estas presenten una diferencia en el material usado (teja/calamina). Para tomar las dimensiones, se optó por usar el software Global Mapper V18, el cual por medio de la herramienta create feature, permite obtener los valores de perímetro y área del polígono dibujado (Figura 2).

Recolección de datos de precipitación

Para el presente estudio se consideraron los datos de precipitación media mensual de los últimos 11 años (1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2022). Si bien la institución cuenta con una estación meteorológica automática, esta entra en funcionamiento regular a partir del 1 de agosto del 2022, por lo que la información recolectada es insuficiente. Debido a ello, se opta por usar los datos de la estación meteorológica más próxima al área de estudio, la cual corresponde a “La Violeta”, ubicada a una distancia menor a los 3 km. La información de la estación es presentada en el Cuadro 2, mientras que los datos fueron extraídos de SENAMHI (28).

Fase III

Cálculo del volumen de escurrimiento

Dentro del cálculo del volumen de escurrimiento, es prudente considerar el valor de precipitación, área de la superficie y particularmente el coeficiente de escurrimiento (Ce), siendo este último la propiedad superficial característica de los materiales.

Coeficiente de escurrimiento

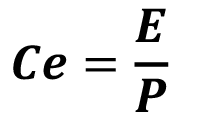

Martínez de Azagra – Paredes (30), señala que los valores del Ce varían dentro del rango de 0 a 1 cuando el valor es 1 todo lo que precipita escurre y, si el valor será 0, todo lo precipitado es retenido. Para su cálculo se empleó la Ecuación (1) propuesta por Monsalve Sáenz (31).

Donde:

Ce = Coeficiente de escurrimiento, adimensional 0 a 1.

E = Escurrimiento expresado en lámina, mm.

P = Precipitación, mm.

Por otra parte, numerosas investigaciones ya proporcionan una aproximación del valor de Ce en relación con el material, por lo que en el presente estudio se considera 0.8~0.9 (teja) y 0.9 (metal) (32)–(34).

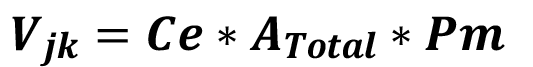

Volumen de escurrimiento

Para el cálculo del volumen de escurrimiento se empleó la Ecuación (2) (35).

Donde:

Vjk = Volumen medio mensual potencial a captar, m3.

Ce = Coeficiente de escurrimiento ponderado, adimensional.

ATotal = Área total de captación, m2.

Pm = Precipitación media mensual, m.

Resultados y discusiones

Áreas de escurrimiento

En la Figura 3, se presentan las cubiertas seleccionadas, mismas que fueron divididas en secciones para asegurar la exactitud del área (Cuadro 3). Debido a la falta de personal capacitado, no se realizó una medición In Situ; sin embargo, investigaciones previas demuestran la viabilidad al momento de cuantificar los valores del área estudiada, Fernández-Dávalos et al. (27) identifican errores en el rango de 2.75% al 9% para un plan de vuelo a 40 m, mientras que, Rocha et. al. (17) presenta resultados con un error promedio de 1.42%, bajo condiciones ideales de vuelo (altura de vuelo 20m, horario de vuelo entre las 10 y 12hrs) y, Lima et al. (12) reporta un error del 0.71% (altura de vuelo 50 metros, con puntos de control). La variación es reportada en la literatura, ya que en muchas ocasiones esta es generada a causa de las características del sitio a evaluar (36).

Precipitación media mensual

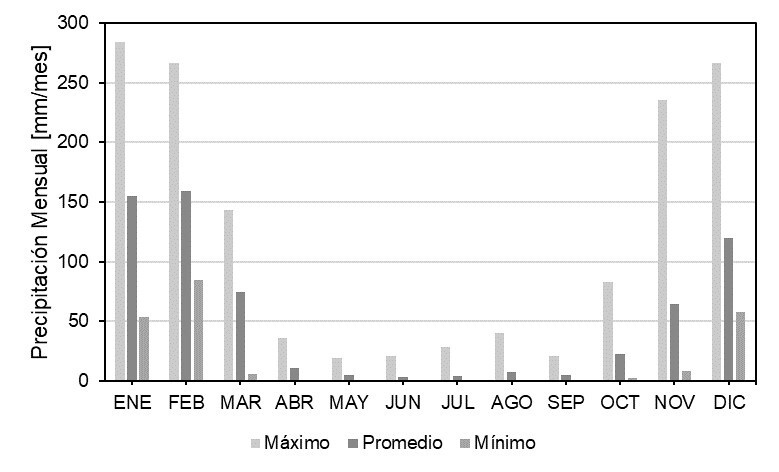

En la Figura 4 se presenta el promedio de la precipitación mensual en el periodo de 11 años. Siendo este valor para la época lluviosa (noviembre a marzo) de 114.47 mm y para la época seca (abril a octubre) de 8.20 mm. Mientras que, la precipitación promedio por año es de 52.50 mm.

La literatura recomienda trabajar con el valor promedio mensual (8), (9). Sin embargo, Ruiz Mendoza (10), indica que es de importancia considerar a los valores máximos históricos para lograr un óptimo diseño estructural (tanque). En el presente estudio, los valores históricos corresponden al mes de enero del año 2014 con una precipitación total de 284.20 mm, mientras que, el total anual corresponde al año 2018, con una precipitación de 940 mm. Debido a que la finalidad del estudio es cuantificar el volumen de escurrimiento captado por cubiertas, por medio de VANT, el trabajo se limitó a realizar el análisis de periodos de retorno, puesto que, no se pretende lograr un diseño de tanque estructural.

Por otra parte, Aksu y Akgül (37) señalan que la información meteorológica es deficiente en muchas zonas del mundo. Por lo que, Toté et al. (38) y Dinku et al. (39) consideran a los datos captados por satélites como una alternativa; sin embargo, debido al gran número de proveedores, es necesario realizar un proceso multicriterio para seleccionar al más apropiado. La investigación desarrollada por Le Noir et al. (40), indica que el producto satelital CHIRPS (resolución 4.8 km) resulta en la mejor opción al momento de requerir datos de precipitación para la ciudad de Tiquipaya-Cochabamba, Bolivia. A pesar de ello, el área de estudio del presente trabajo cuenta con una estación meteorológica física a una distancia no mayor a los 3 km, motivo por el cual se desconsideraron los datos satelitales.

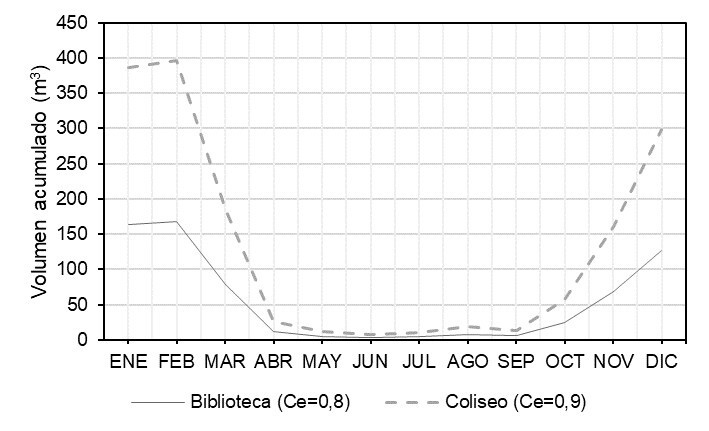

Volumen de escurrimiento medio mensual

En la Figura 5, se pueden observar los valores del volumen de escurrimiento medio mensual. Durante la época lluviosa (noviembre a marzo), las cubiertas del Coliseo (metal) y la Biblioteca (teja), captaron un volumen promedio de 285.76 m3 y 120.98 m3, mientras que en la época seca (abril a octubre), los valores son de 20.48 m3 y 8.67 m3, respectivamente.

Bajo los valores de precipitación media mensual, se puede señalar que, durante toda una gestión anual la cubierta del Coliseo (con Ce=0.9) puede captar un volumen total de 1572.18 m3; mientras que, la Biblioteca (con Ce=0.8) escurre un total de 665.57 m3. Sin embargo, este último valor llega a ser variable, ya que la literatura reporta una variación del Ce (para la teja) entre 0.8~0.9. Si el valor es calculado con un Ce=0.9, la diferencia es de 83.20 m3, es decir, este escurre 62.98 litros de más por metro cuadrado. Ante lo observado, es recomendable determinar el Ce del material por medio de la ecuación presentada por Monsalve Sáenz (31), de esta manera, el cálculo del volumen de escurrimiento será más preciso.

No obstante, Rojas Marmolejo (35) indica que existen otros factores que llegan afectar al cálculo de escorrentía, como es el caso del grado de impermeabilización del material, intensidad de la lluvia y la pendiente de la superficie. Siendo este último de notable importancia, ya que el valor del área observada desde una imagen vista en planta, varia con relación al área real. El estudio realizado por Amisse et al. (41), demuestra la posibilidad de obtener el valor de áreas inclinadas con un error variable entre 0.21~0.60%, no obstante, para lograr el resultado reportado, se requiere generar un plan de vuelo con la opción 3D Mejorado.

En cuanto al valor anual, el volumen captado por la cubierta del Coliseo y la Biblioteca (con Ce=0.8), es de 2237.75 m3. Cifra que no puede ser considerada al momento de diseñar una estructura de almacenamiento. Por lo que, Henao Cárdenas y Castaño Arango (9), recomiendan realizar un diseño de reservorio para cada cubierta, analizando la oferta y demanda de agua solicitada por los servicios que brinda la infraestructura (lavamanos, inodoros, etc). Adicionalmente, la literatura reporta como estudio complementario el análisis físico químico del agua de lluvia. Aun cuando este no es potable, requiere cumplir con parámetros solicitados por diversas normas internacionales (42)–(44).

Conclusiones

El presente estudio de caso empleó un plan de vuelo con VANT para recopilar imágenes de alta resolución de un complejo de estructuras, que posteriormente fueron utilizadas para generar un ortomosaico de vista en planta. Con la ayuda del software GlobalMapper se logró cuantificar el área de las cubiertas seleccionadas, cifra que en muchas investigaciones conlleva un mayor tiempo y costo de operación. Esta metodología demuestra la utilidad de los VANTs al momento de estimar el volumen de escorrentía captado por cubiertas.

En cuanto al Ce, se consideraron los valores reportados en la literatura; sin embargo, es recomendable realizar la determinación de este valor por medio del proceso experimental presentado por otros autores. Ya que, a través del análisis realizado en la cubierta de teja, se logró observar una diferencia de hasta 62.98 litros por metro cuadrado.

Con respecto al periodo de datos de precipitación, estos corresponden a los últimos 11 años de la estación meteorológica más cercana (La Violeta). No obstante, investigaciones previas señalan que, en el mundo, existen zonas que presentan una deficiencia en la cobertura en espacio y tiempo de datos meteorológicos. Por lo que, una alternativa resulta en la obtención de datos a través de satélites.

Si bien es posible identificar una variedad de usos para el agua de lluvia captada por cubiertas, es necesario realizar un análisis de las normativas que caracterizan sus propiedades fisicoquímicas. Por otra parte, si se considera el diseño estructural de un reservorio, es preciso contar con datos de la oferta y la demanda del agua solicitada.