Lista de acrónimos

ASADA: Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales

ARESEP: Autoridad reguladora de los servicios públicos.

AyA: Acueductos y alcantarillados

IRSSAS: Índice de Riesgo en la Sostenibilidad de la prestación del Servicio de agua potable y

Saneamiento

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía

CGR: Contraloría General de la República

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

MinSalud: Ministerio de Salud

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

IMN: Instituto Meteorológico Nacional

SERSA: Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud

EA: Educación Ambiental

SA: Saneamiento Ambiental

GRH:Gestiónde Recurso Hídrico

EN: Eventos Naturales

IDS: Índice de Desarrollo Social

IGN: Instituto Geográfico Nacional

Introducción

En las zonas rurales de Costa Rica, la distribución del agua es brindada por Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAs), (1) (2). Las ASADAs atienden un 29 % de la población del país, siendo que el 73,2 % brindan el agua en comunidades de menos de 300 abonados (3). En el cuadro 1 se muestra la distribución de ASADAs en el país y la cantidad de abonados atendidos.

Cuadro 1 Distribución de las ASADAs según provincia y cantidad de abonados y población atendida en Costa Rica.

Las ASADAs presentan deficiencias asociadas a la inadecuada gestión de las infraestructuras de captación, conducción y distribución (5), administrativas y financieras (6), deterioro o contaminación de sus fuentes primarias por actividades agrícolas-ganaderas y por el uso de sustancias químicas (7), ausencia, dificultades y falta de capacitación asociadas a los sistemas de desinfección (8), contaminación del agua con coliformes fecales (9), insuficientes tratamientos de las aguas residuales (10), daños a las infraestructuras derivadas de los eventos naturales como inundaciones por tormentas tropicales, huracanes o lluvias torrenciales (11), sismos (12), vulnerabilidad en las zonas de protección inmediata por brechas volcánicas (13) y deslizamientos derivados de las condiciones del terreno y lluvias (14).

La infraestructura del suministro de agua por medio de las ASADAs se ha comenzado a deteriorar y al menos, la mitad de los acueductos ya requieren reparaciones y rehabilitación, sin disponer de recursos para tal fin, los préstamos no son una opción viable, pues la mayoría de población de las zonas son pobres. La relación de las ASADAs con AyA es de subordinación, pero este último no cuenta con capacidad para promover y regular a las ASADAs, existe ambigüedad en el papel dual de rector y actor, lo que dificulta la gestión de estas (15).

Los instrumentos de control y monitoreo que se aplican a las ASADAs incluyen los denominados planes de seguridad del agua (16), formulario unificado (9), Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud (SERSA) (17), herramienta de la gestión integral del riesgo (GIRA) (18), los cuales se enfocan en regulación, monitoreo y no brindan una retroalimentación a los funcionarios de las ASADAs, tampoco están concebidos para mitigar los efectos del cambio climático.

El cambio climático tendrá un impacto directo en la distribución del agua en todo el país, se prevén afectaciones por escases en las zonas de Guanacaste (19), donde se proyectan déficits del orden del 15 %, así mismo, se proyectan aumentos de precipitación en la zona del caribe, lluvias torrenciales acompañadas de periodos de sequias (20).

Los escenarios propuestos para mitigar el impacto del cambio climático asociados al recurso hídrico incluyen, la consolidación del sistema boscoso, el aumento de alcantarillados, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, el manejo adecuado de los residuos sólidos, una economía baja en emisiones, disminución del consumo de agua por habitante y el aumento en el IDS (21) (22).

A la fecha, la principal acción gubernamental ante el cambio climático consiste en el programa nacional de descarbonización, orientado principalmente a disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero provenientes de los sectores de transporte, tratamiento de residuos sólidos y empresas (23).

En Costa Rica, el INEC realiza periódicamente estadísticas ambientales en seis componentes: Condiciones y calidad ambiental, recursos ambientales y su utilización, emisiones, residuos y desechos, eventos extremos y desastres, hábitat humano y salud ambiental y protección ambiental, gestión y participación/acción ciudadana (24). El Ministerio de Ambiente y Energía también dispone del SINIA (25) (26), portal que incluye un anuario estadístico del Centro Nacional de Información Geo-ambiental (CENIGA), Estadísticas del estado del ambiente, indicadores ambientales de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña, estadísticas respecto a los objetivos del desarrollo sostenible y estadísticas del agua, estas últimas administradas por la dirección de agua (27). Los sistemas nacionales de información se enfocan en atmósfera, recurso hídrico, tierra, residuos, biodiversidad, bosque, recurso marino y pesquería, energía, vulnerabilidad y asentamientos humanos y compromiso y protección ambiental, brindando más de 1748 datos en 300 variables (28) . Adicionalmente CONARE (29) publica anualmente el documento denominado Estado de la Nación, donde investigadores expertos analizan las estadísticas ambientales. El gobierno de la República también genera su propio informe del estado del ambiente (30) y hasta el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene un sistema de contabilidad ambiental y económica (SCAE) para agua, bosques y energía con el objetivo de conocer la oferta y utilización de dichos recursos (31). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha reconocido la calidad de los datos que se recopilan y las estadísticas nacionales en materia ambiental (32)

La capacidad de respuesta ante el cambio de clima asociada al sector hídrico requiere diversas acciones estructurales, dentro de las que se incluyen la construcción de infraestructura, planificación, políticas, acciones culturales, educación ambiental, financiamiento para proyectos, entre otros.

Con el fin de ejecutar acciones para contrarrestar los efectos del cambio en los patrones de lluvia, resulta necesario conocer los factores de riesgo que afectarán la sustentabilidad del servicio de prestación del agua y la presión sobre los sistemas de saneamiento. Por tanto, se propone la construcción de un índice de sustentabilidad para el sector.

Los índices deben construirse de forma que provean suficientes bases para medir, pero a la vez, deben ser simples y fáciles de aplicar, de forma que no se conviertan en una acción compleja de realizar. Existen diversos tipos de indices de sustentabilidad aplicables a el manejo de aguas residuales (33), eficiencia del manejo de los recursos en los paises (34), uso del agua (35) (36), calidad del agua (37), entre otros, estos son complejos y requieren de información que no se recolecta en el país.

El MIDEPLAN administra el Índice de Desarrollo Social que tiene como objetivo ordenar los distritos y cantones según su nivel de desarrollo social, y se calcula a partir de 14 índices socioeconómicos (38), así mismo, la Contraloría General de la Republica en el sistema integrado de información municipal (SIIM) administra un índice de gestión municipal donde uno de los componentes es la gestión de residuos sólidos (39), ambos tienen relación directa con la sustentabilidad en la prestación del servicio de agua y saneamiento. Los indicadores que ha desarrollado el país y en Latinoamérica, corresponden a indicadores ambientales que ocupan describir y mostrar las dinámicas ambientales, a la fecha no se disponen de indicadores de desarrollo sostenible, que muestren las dinámicas socioeconómicas - (40)

La construcción de los índices debe estar apegados a los objetivos de la medición, y en este caso, los investigadores, proponen la construcción de un índice cuantitativo para determinar el riesgo en la sostenibilidad de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, cuyo acrónimo es IRSSAS. El índice formulado hace uso de la información oficial disponible que actualmente se recolecta en forma rutinaria en el país; está formulado para ser aplicado en cada operador de agua y los resultados se grafican sobre mapas usando como unidad el distrito. El IRSSAS se focaliza en el servicio prestado por entes operadores de agua y saneamiento. El mismo fue diseñado para ser accesible, aplicable, confiable, disponible, observable, relevante, representativo, válido, y verificable. El IRSSAS es un indicador de impacto, cuyo fin es medir el riesgo de la sostenibilidad de la prestación del servicio de agua y saneamiento en las comunidades atendidas por ASADAs. La sustentabilidad en la dotación del agua potable en las zonas rurales, requiere la debida atención de aquellas variables que afectan los ecosistemas, tales como contaminación, extracción excesiva del agua, uso inadecuado del recurso y también, depende de la capacidad de las poblaciones para acceder al agua, mediante infraestructura apropiada de captura y conducción, así como, tratamientos de desinfección y controles de calidad del agua, todo lo anterior de vital relevancia ante el panorama del cambio climático y el crecimiento de la población.

Materiales y métodos

Identificación de los objetivos del índice

Para construir el índice del riesgo en la prestación del servicio sostenible de agua y saneamiento, los investigadores plantearon que dicho índice, debía cumplir con los siguientes objetivos:

Colaborar con los entes operadores de agua y saneamiento y los gobiernos locales, en los procesos de planificación y gestión ambiental.

Ofrecer información sistematizada y comparativa del riesgo sostenible en la prestación del servicio de agua y saneamiento de los entes operadores.

Servir de guía a las instituciones rectoras del sector agua y saneamiento a fin de priorizar la intervención en los acueductos que presenten mayor riesgo.

Servir de referencia con información actualizada para consulta de las instituciones rectoras, ASADAs, Municipalidades y público en general.

Contribuir con la planificación del recurso hídrico como estrategia de mitigación ante el cambio climático.

Contribuir con información sistematizada para enfocar las inversiones en áreas estratégicas.

Colaborar con los entes operadores en el cumplimiento de la legislación ambiental nacional.

Ofrecer herramientas a las Municipalidades para la gestión territorial de los distritos.

Proceso de recopilación de la información

El levantamiento de la información referente a la cantidad de ASADAs, ubicación, tamaño, contactos, la forma en que gestionan su administración y operación, se realizó durante los años 2014 hasta el 2017, para tal fin, se utilizaron las siguientes fuentes secundarias:

Registros Administrativos (MINAE (26), MIDEPLAN (41), MinSalud (42), IFAM (43), CGR (44), IMN (19), AyA (4) (1) (45)), CNE (46)

Censos de población, vivienda, distrito y cantones (INEC) (24) (47)

Revisión de información técnica recopilada por academia y ONGs

Revisión de artículos científicos que detallan los diferentes índices que se utilizan a nivel internacional. (33) (35) (48)

Mapas oficiales provenientes del Instituto Geográfico Nacional (SNIT) (49)

Oficiales de la Regional de Salud del Ministerio de Salud en Cartago facilitaron una base de datos con información actualizada de las ASADAs ubicadas en la provincia, número de abonados, sistemas de desinfección, contactos y otras particularidades. Con esta base de datos se procedió en el año 2014, a seleccionar una muestra representativa de estudio para establecer la línea base de los indicadores iniciales (50).

Posteriormente, durante los años 2015 al 2016, se levantó información primaria a partir de talleres de trabajo con los encargados y fontaneros de las ASADAs seleccionadas, visitando las nacientes, sistemas de desinfección y oficinas centrales (51). Se aplicaron los documentos del sistema estandarizado de regulación de la salud SERSA (52) y el formulario unificado de información sobre organizaciones comunales prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del AyA (53) . Con esta información se identificaron las principales vulnerabilidades asociadas a los acueductos comunales. Esto permitió la integración de datos y microdatos en una estructura que dio origen a la propuesta preliminar de matriz de riesgo.

Construcción de la matriz de riesgo

La muestra de estudio correspondió a 97 Asadas, que representan más de un 7,6 % del total de ASADAs del país.

La matriz preliminar es una serie de datos estadísticos que requieren validarse y organizarse, con el objetivo que el conjunto de datos sea robusto, descriptor y fácil de completar. Por esta razón, la matriz preliminar se optimizó mediante el uso de herramientas estadísticas con el fin de eliminar aquellos indicadores no predictoras o cuyo impacto fuera poco o insignificante en el resultado final de la ecuación del riesgo (34), el detalle de las herramientas estadísticas esta fuera del objetivo de este artículo.

Cada indicador de la matriz fue sometida al análisis indicado en la figura 1, donde se evaluó su capacidad de predecir el riesgo considerando los componentes de amenaza, vulnerabilidad, mitigación, relevancia, funcionalidad, datos, rigurosidad y utilidad, según lo descrito en las diversas metodologías para evaluar amenazas y riesgos (40), (54), (55). Los indicadores que pasaron la prueba de pertinencia fueron agregadas a la matriz final.

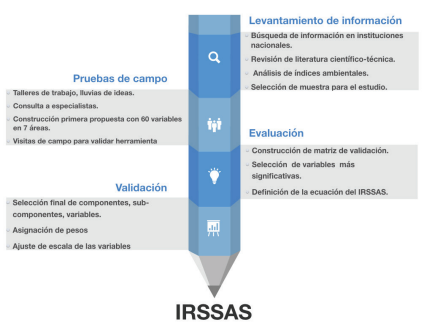

El proceso realizado se sintetiza en la figura 1. El resultado del proceso generó los indicadores finales.

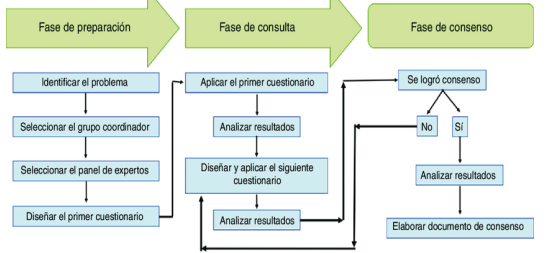

La selección de componentes y subcomponentes y los pesos, se realizó mediante cuestionarios a expertos institucionales, personal de las ASADAs y consulta de académicos, utilizando para ello, una adaptación de la metodología DELPHI que se describe en la figura 2.

Figura 2 Pasos seguidos para selección de componentes y subcomponentes, adaptación de la metodología Delphi. (56)

En los cuestionarios aplicados se consideraron los siguientes aspectos:

El impacto de la contaminación en el recurso hídrico

La gestión del recurso hídrico

Las inversiones en infraestructura (captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, desinfección y distribución)

Las condiciones socioeconómicas como predictores para responder al desarrollo sostenible.

El aporte de las poblaciones concientizadas ambientalmente.

Los riesgos asociados a la vulnerabilidad del territorio

Para realizar los cálculos sobre esta nueva matriz, se utilizaron los datos suministrados por AyA, que correspondían a una muestra de 76 ASADAs ubicadas en las provincias de Guanacaste y Puntarenas. La construcción de la ecuación y de las escalas de riesgo para cada indicador de cada componente y subcomponente, se definieron con el aporte de un profesional en matemática aplicada, la forma en que se realizó este proceso se publicará en otro artículo. Una vez optimizada la ecuación se validó mediante comparación de resultados con datos de campo, para lo cual se realizaron visitas a 21 ASADAs en la provincia de Cartago y con esto se revisó nuevamente los resultados, para ajustar las escalas y optimizar los ajustes de la ecuación.

Una vez concluida la etapa de validación se procedió a establecer las fichas descriptivas (metadatos) para cada indicador, en las fichas se incorporaron los datos necesarios para normalizar la información, a saber: nombre del indicador, fuente, unidades, codificación, frecuencia de medición, ecuación, límite superior e inferior.

En la figura 3 se muestra un infograma que resume la metodología para la construcción del Índice.

El re-escalamiento se realizó empleando los valores entre los máximos y mínimos como indica (55).

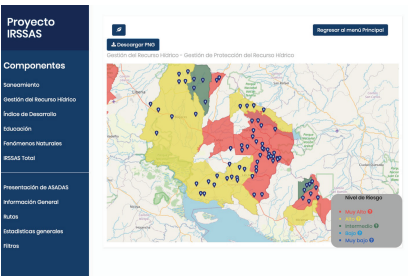

Construcción de mapas

Para automatizar el cálculo del índice se diseñó un software con la ayuda de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación del ITCR. El detalle de la construcción del software esta fuera de los objetivos de esta publicación. En el software se programó la base de datos de los resultados con los indicadores validados en la muestra de estudio. Se utilizaron los mapas que pone a disposición el IGN para mostrar la ubicación de las ASADAs así como el valor del IRSSAS obtenido en cada caso. Con el fin de visualizar el riesgo en el mapa, se utilizó la unidad geográfica del distrito. En los distritos con solo una ASADA, se les asignó un valor de IRSSAS idéntico al valor de la ASADA. En los distritos que contaban con más de una ASADA, para calcular el valor del IRSSAS se calculó el promedio ponderado del valor de los IRSSAS de cada ASADA y su población servida.

Resultados

Determinación de vulnerabilidades

Durante los años 2014 hasta el 2016 se recolectó información primaria proveniente de 21 ASADAs de la provincia de Cartago: Cooperosales (57), Quebradilla (58), Guatuso (59), Higuito (60), San Isidro (61), Macho Gaff (62), Cot (63), Paso Ancho y Boquerón (64), Potrero Cerrado (65), San Pablo (66), Santa Rosa (67), El Yas (68), Palomo (69), Río Macho (70), San Jerónimo (71), Santiago (72) , San Vicente (73),Alto Varas (74), Jicotea (75), Santa Cristina (76) y Santa Cruz (77), en el cuadro 2 se resumen las principales vulnerabilidades encontradas en las ASADAS de la muestra de estudio.

Matriz de riesgo

Se construyó la primera matriz de riesgo compuesta por 60 indicadores distribuidos en 7 componentes que componían el índice IRSSAS.

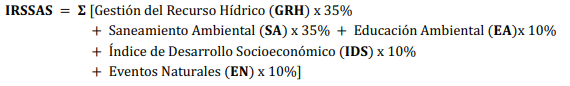

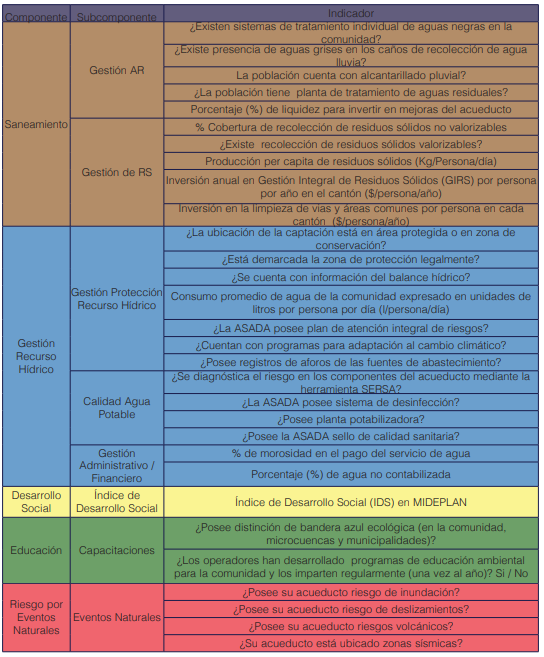

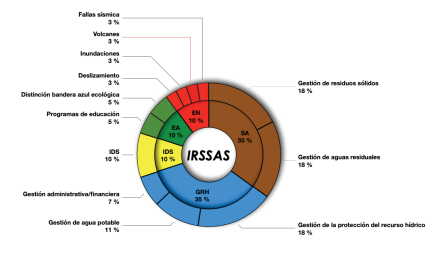

Luego del análisis de pertinencia de los indicadores según la metodología mostrada en la figura 1, éstos se redujeron hasta 30 indicadores que se enlistan en el cuadro 3. Se definieron cinco componentes: Recurso Hídrico, Saneamiento Ambiental, Educación Ambiental, Desarrollo Económico y Social de la región y Eventos Naturales asociados al territorio. Adicionalmente, éstos a su vez, se subdividieron en ocho subcomponentes: Gestión de Aguas Residuales, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Calidad del agua potable, Gestión Administrativa financiera, índice de desarrollo social, educación ambiental y eventos naturales, los mismos se detallan en la figura 4.

Figura 4 Composición del índice IRSSAS. SA: Saneamiento Ambiental, GRH: Gestión del recurso hídrico, IDS: Índice de Desarrollo Social, EA: Educación Ambiental, EN: Eventos naturales.

Con base en lo anterior se construyó la ecuación 1, esta muestra el análisis lógico de la composición del IRSSAS, donde se asignan pesos a cada uno de los componentes:

En el cuadro 3 se muestran indicadores seleccionados a partir de las cuales se calcula el IRSSAS, estos responden a los objetivos planteados.

La figura 5 muestra las fichas de metadatos que se construyeron para cada uno de los indicadores.

Adicionalmente, se acordó realizar la medición de los indicadores anualmente para obtener un IRSSAS por distrito.

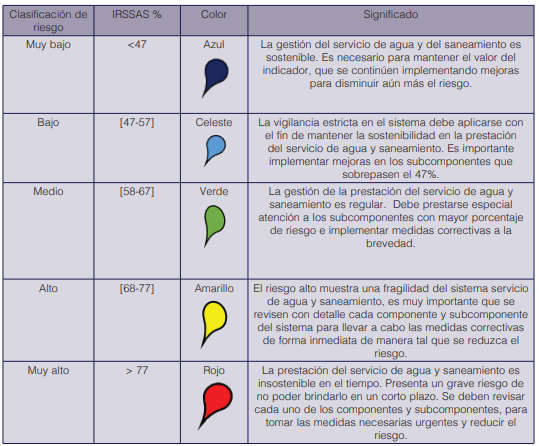

Identificación del riesgo en las ASADAs seleccionadas

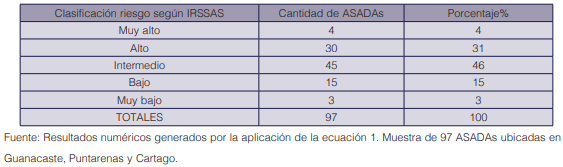

Con los resultados de la ecuación 1 aplicados a la muestra de estudio de 97 ASADAs, y mediante análisis estadísticos y visitas de campo, se definieron los ámbitos de clasificación del riesgo que se muestran en el cuadro 4, estas clasificaciones se asignaron geográficamente por distrito. Adicionalmente, los investigadores con base en las corroboración de la información en el campo, definieron el significado para cada nivel de riesgo, de esta forma los encargados de las ASADAs, funcionarios públicos de instituciones rectoras, público en general, pueden obtener retroalimentación útil, concisa para mejorar su gestión o informarse.

La unidad geográfica es el distrito, la forma que se representa el índice calculado, es asignándole un color según lo indicado en el cuadro 4.

A continuación, se muestra un ejemplo del mapa generado al aplicar el cálculo para obtener los IRSSAS (figura 6) por distrito, en el mismo se puede observar el riesgo asociado , cada ASADA está georreferenciada y se muestra como una gota de color azul.

Los resultados del IRSSAS para la muestra de 97 ASADAs, se muestran en el cuadro 5 .

Discusión y conclusions

El modelo de administración de agua mediante ASADAs presenta graves vulnerabilidades y es insostenible en el tiempo. Las amenazas sobre las ASADAs ya habían sido evidenciadas desde el 2004 (15), a la fecha aún se mantienen y se han profundizado con los años, como se mostró en el cuadro 2.

Los investigadores analizaron las vulnerabilidades y amenazas que mayormente inciden en la prestación del servicio y saneamiento y las clasificaron en cinco grandes bloques, denominados componentes.

El primero es el saneamiento ambiental, las ASADAs que podrán continuar prestando sus servicios en el tiempo, deben poner especial énfasis en controlar aquellas variables que afecten la calidad del agua, dentro de las cuales está la contaminación por aguas servidas, residuales, provenientes de actividades agroindustriales y residuos sólidos.

El segundo componente que afecta la prestación del servicio de agua y saneamiento es la gestión del recurso hídrico, y muy especialmente la gestión del agua potable en el acueducto (calidad, continuidad, cantidad) y la gestión administrativa y financiera (recursos para su funcionamiento e inversión en mejoras). Algunas de las fuentes que abastecen los acueductos están en manos privadas. Resulta de vital importancia garantizar la protección de las fuentes, con delimitación física para el acceso de personas y animales. Los acueductos rurales en el país capturan el agua desde manantiales, pozos y agua superficiales provenientes de la parte alta de la cuenca, la calidad del agua generalmente es muy buena, razón por la cual, el mayor riesgo se presenta en la capacidad de las ASADAs para evitar la contaminación en la fuente y el tratamiento de desinfección que realicen antes de su distribución.

Las ASADAs que no tienen la capacidad técnica ni tampoco los recursos para garantizar el proceso eficiente de desinfección presentan altos riesgos. Esto se suma a las dificultades inherentes de la escases del agua. Las ASADAs muy pequeñas, que administran menos de 300 abonados (76 % de las ASADAs del país), facturan en promedio montos inferiores a 1,200,000 (4), un equivalente a 2100 dólares mensuales, con lo cual es imposible contar con disponibilidad financiera para invertir en operación mucho menos en mejoras de los acueductos.

Ante este panorama, es comprensible que las ASADAs no logren contratar sus propios estudios hidrogeologicos, los que existen a la fecha han sido el resultado de contrataciones directas por medio de AyA (12), igual situación ocurre con los planes de riesgo, educación ambiental y adaptación al cambio climático. Las ASADAs en el país sobreviven el día a día, experimentando grandes riesgos asociados a situaciones de emergencia como desastres naturales, o alguna epidemia, como es el caso del COVID19, donde se ha observado una importante disminución de ingresos por aumento de morosidad. Es imporante indicar que la existencia de muchas ASADAs, ha sido posible, gracias a las donaciones por parte del gobierno o ayudas externas, con las cuales se construyó el acueducto, sin embargo, muchas ASADAs, principalmente las más pequeñas, no son autosostenibles en el tiempo, por lo cual el riesgo en la prestación del servicio es muy alto.

El tercer componente que debe considerarse para garantizar la sostenibilidad de las ASADAs, es la capacidad de los habitantes para contribuir con el desarrollo del acueducto, por esta razón, los investigadores incorporaron el indicador desarrollado por MIDEPLAN (41) (38), que es compuesto, e integra factores socioeconómicos.

La educación ambiental está ligada con el uso sostenible del recurso, la conciencia para el manejo adecuado de los residuos sólidos y la responsabilidad social de evitar contaminación por aguas servidas, por tal razón, se incorporó este componente dentro de los aspectos a evaluar para la construcción del índice.

Finalmente, el quinto componente del IRSSAS, se relaciona con los eventos naturales, como inundaciones, deslizamientos, fallas sísmicas y volcanes, aspectos incontrolables pero que deben tenerse planes de contingencia ante tales.

En Costa Rica existen muchas estadísticas ambientales, que brindan una visión general del país, también se disponen de índices de primera y segunda generación de carácter descriptivo de la situación ambiental. Para lograr la sustentabilidad es necesario diseñar índices de tercera generación.

La construcción de un índice de tercera generación permite la planificación entre diversos sectores socio productivos. Esta investigación ha priorizado el sector de agua y saneamiento, debido a su elevada vulnerabilidad ante un escenario del cambio climático y el aumento de población.

El IRSSAS está concebido como un indicador sistémico que combina la dimensión físicabiológica, social, económica y política, fue construido utilizando la lógica usada en la construcción de la huella ecológica (78), las guías metodológicas en la construcción de indicadores (55), la construcción de indicadores del uso de agua (35) y aplicando los parámetros usados por el MIDEPLAN para el manejo del territorio.

Su función es monitorear la calidad sin necesidad de realizar continuamente análisis físicoquímicos, continuidad y cantidad del agua potable para las poblaciones rurales, además, garantizar el mantenimiento de un ecosistema saludable para poder ofrecer disponibilidad de agua para la población actual y futura.

La distribución de agua potable y el saneamiento en Costa Rica presenta serios riesgos a mediano y largo plazo, debido a las diferentes debilidades del sector. La falta de herramientas de planificación orientadas a priorizar la inversión en infraestructura de recolección-distribución de agua potable, tratamiento de aguas negras residuos sólidos, protección de las fuentes de agua, prevención ante el cambio climático y medidas de mitigación ante las condiciones de vulnerabilidad asociadas al territorio.

Del análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación del índice IRSSAS se evidencia una situación negativa relacionada con la sustentabilidad en la prestación del servicio de agua y saneamiento, pues el 92 % de las ASADAs se clasifican en riesgos de intermedio hacia arriba.

Ante el cambio de los patrones de lluvia, que aumentan los desastres naturales y la oferta del agua, sumando al aumento de población, resulta necesario enfocar los esfuerzos en apoyar a los prestadores de agua en las zonas rurales, ya que los mismos presentan amenazas y vulnerabilidades multifactoriales, estás no han sido subsanadas en las últimas décadas.

La aplicación de este indicador evidencia nuevamente el riesgo inminente y puede servir como herramienta de planificación para priorizar inversiones y apoyar efectivamente a las ASADAs.