Estudios realizados en los Estados Unidos y Europa demuestran que el consumo de suplementos nutricionales (SN) puede aportar un porcentaje considerable al consumo total de los nutrientes.1-3 El uso de SN ha aumentado en los últimos años, principalmente en países desarrollados, a partir de la premisa de que contribuyen a mejorar el estado de salud; se estima que entre un 32,0 % y un 57,0 % de los estadounidenses y canadienses utilizan SN, siendo las vitaminas y los minerales los más comunes.4,5 No obstante, se carece de evidencia que respalde la seguridad de los SN en comparación con los nutrientes obtenidos a través de la alimentación, ya que se han identificado efectos adversos en SN que contienen vitaminas A, E y betacarotenos, principalmente.6

Si bien algunos estudios revelan un perfil de consumo de SN correspondiente a individuos con estilos de vida y ambientes sociodemográficos más favorables (mujeres de mayor edad y raza blanca, con alto nivel educativo y bajo índice de masa corporal (IMC), no fumadoras y físicamente activas), esto no se encontró en la única investigación costarricense enfocada en población universitaria, por Murillo y Sánchez en 2009 (Murillo G, Sánchez P. Patrones de uso de suplementos minerales y vitamínicos y su relación con el consumo de frutas y vegetales en la población estudiantil, de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, durante el segundo semestre de 2008. Tesis de licenciatura en Nutrición, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 2009). Dicho estudio no halló diferencias significativas en ninguna de las variables mencionadas entre consumidores y no consumidores de SN, salvo para el consumo de alcohol, en donde se determinó que los primeros ingerían más bebidas alcohólicas.

Ante la carencia de información a nivel nacional referente al consumo de SN de la población general, en donde existen marcadas diferencias socioculturales y económicas en relación con estudios enfocados en poblaciones de otros países, esta investigación tuvo como objetivo caracterizar al consumidor de SN según sexo, edad, nivel socioeconómico (NSE), nivel educativo, estado nutricional de acuerdo con el IMC e ingesta de nutrientes y alcohol; además de evaluar cuáles son los SN más utilizados, dilucidar un patrón de utilización e indagar los motivos de consumo y las percepciones en torno al uso de estas sustancias.

Esta primera investigación sienta la base de futuros estudios y puede brindar información para la toma de decisiones enfocadas a políticas, programas y proyectos alimentarios y nutricionales del país, además de que beneficiaría a la población costarricense al hacer disponible esta información, con el fin de orientar y educar sobre el uso responsable de estos productos y prevenir excesos o deficiencias de nutrientes.

Métodos

El Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS), es un estudio epidemiológico realizado en una muestra representativa de la población urbana de 8 países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,

Perú y Venezuela). Para esta investigación se trabajó con los datos correspondientes a la muestra de Costa Rica, constituida por 798 participantes. El detalle del diseño del estudio se encuentra publicado en Fisberg, 2016.7

Las personas elegibles fueron residentes en hogares de áreas urbanas de las siete provincias de Costa Rica, hombres y mujeres, de 15 a 65 años de edad y de todos los NSE (bajo, medio y alto), según la clasificación estipulada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Entre los criterios de exclusión se encontraban personas con alguna enfermedad crónica o aguda que afectara su conducta alimentaria o gasto energético (discapacidad mental, enfermedades del tracto gastrointestinal y enfermedad renal), así como embarazadas y lactantes (con niños menores a los seis meses de edad).

Para la selección de los participantes se utilizó una distribución análoga al peso poblacional de cada provincia, con un criterio mixto para la selección de los cantones y “rutas al azar” para la selección de los hogares. La selección de los encuestados dentro de un hogar se efectuó eligiendo el cumpleaños próximo en el 50,0 % de la muestra y el último cumpleaños en el 50,0 % restante, controlando las variables de sexo, edad y NSE.

El proceso de recolección de datos involucró el desarrollo de dos entrevistas desarrolladas entre noviembre de 2014 y abril de 2015. Se analizó el consumo de alimentos por medio de dos recordatorios de 24 horas en días no consecutivos, datos que luego se convirtieron en valores de energía y nutrientes por medio del software especializado de análisis nutricional: Nutrition Data System for Research (NDSR), de la Universidad de Minnesota. Simultáneamente, se indagó sobre el consumo de suplementos nutricionales (tipo, dosis y frecuencia).

Para fines del estudio, se consideró como “suplemento nutricional” la definición establecida por el Congreso de los Estados Unidos mediante el Acta de Educación y Salud de los Suplementos Nutricionales (DSHEA por sus siglas en inglés), en 1994 (Food and Drug Administration (FDA) 2009. Dietary Supplement Health And Education Act Of 1994), en donde se describe como cualquier preparado farmacológico diferente del tabaco, para ser utilizado como un complemento a la dieta y el cual tenga uno o más ingredientes como: vitaminas, minerales, hierbas o compuestos botánicos, aminoácidos u otras sustancias.

Posteriormente, a los participantes que indicaron utilizar SN, se les aplicó un cuestionario por vía telefónica, con el objetivo de profundizar en las características y percepciones en torno al uso de las sustancias (motivos de utilización, razones de continuación o descontinuación del uso, opinión respecto al beneficio percibido y concepto de SN). Se analizaron variables por antropometría, así como datos demográficos y de NSE de los participantes.

Para el análisis de la asociación entre las variables se utilizaron tablas de contingencia de clasificación cruzada, pruebas de chi cuadrado (χ²) para determinar la asociación entre el consumo de SN y las variables estudiadas (sexo, NSE, nivel educativo y estado nutricional según IMC), y pruebas de T de student para las muestras independientes (variables sociodemográficas, antropométricas y dietéticas analizadas). Las pruebas se realizaron con el programa estadístico SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences®) versión 23.0. El nivel de confianza estadístico (P) menor a 0,05 fue considerado como significativo.

Resultados

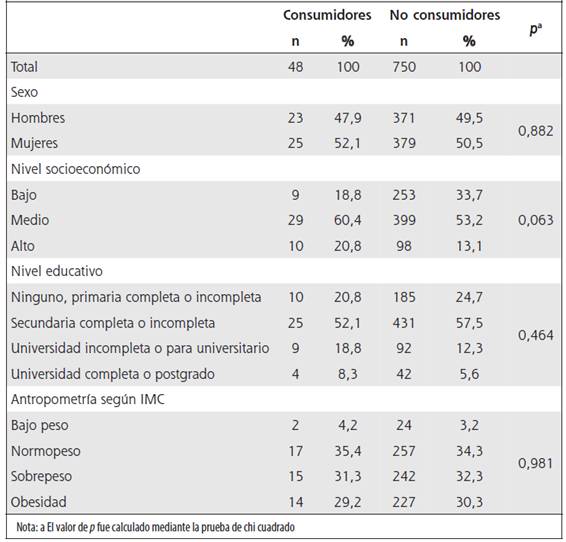

Los datos revelan que un 6 % de la población urbana costarricense reportó el consumo de SN (N=48). En el Cuadro 1 se presentan las características socioeconómicas, educativas y antropométricas de los consumidores y no consumidores de SN.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) para ninguna de estas variables.

Cuadro 1 Comparación sociodemográfica y antropométrica entre consumidores y no consumidores de suplementos nutricionales, del área urbana de Costa Rica.

El promedio de edad de los consumidores de SN fue de 38,1 y el de los no consumidores fue de 35,0; tampoco se obtuvo diferencias significativas para esta variable.

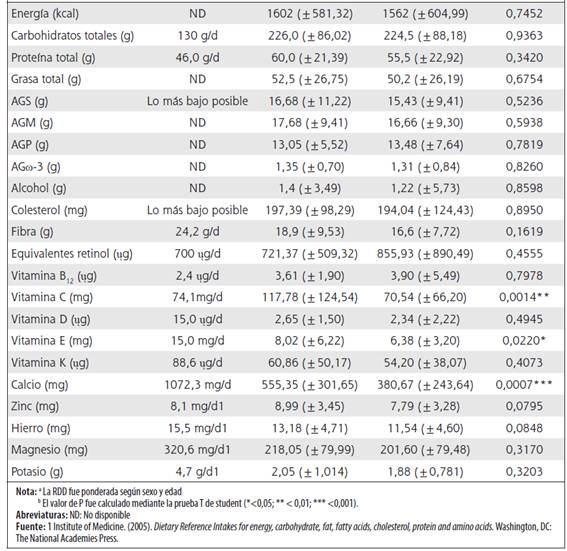

Al comparar los promedios de ingesta de nutrientes con las recomendaciones dietéticas diarias (RDD) ponderadas según sexo y edad, se encontró que tanto las mujeres consumidoras como no consumidoras de SN presentaron ingestas promedio de fibra, vitamina D, vitamina E, vitamina K, calcio, magnesio, hierro y potasio, inferiores a la RDD. Por el contrario, la ingesta de vitamina B12 y equivalentes de retinol, fue superior a la recomendación en ambos grupos. Asimismo, la ingesta de vitamina C y zinc para el grupo de consumidoras de SN fue superior a la RDD.

La ingesta promedio de vitamina E, vitamina C y calcio fue significativamente mayor (p< 0,05) en mujeres consumidoras en comparación con las no consumidoras de SN. Para el resto de las variables, incluido el consumo de alcohol, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (Cuadro 2).

Cuadro 2 Recomendación dietética diaria e ingesta promedio de nutrientes y alcohol de mujeres consumidoras (n=25) y no consumidoras (n=379) de suplementos nutricionales, del área urbana de Costa Rica. Noviembre 2014 - abril 2015.

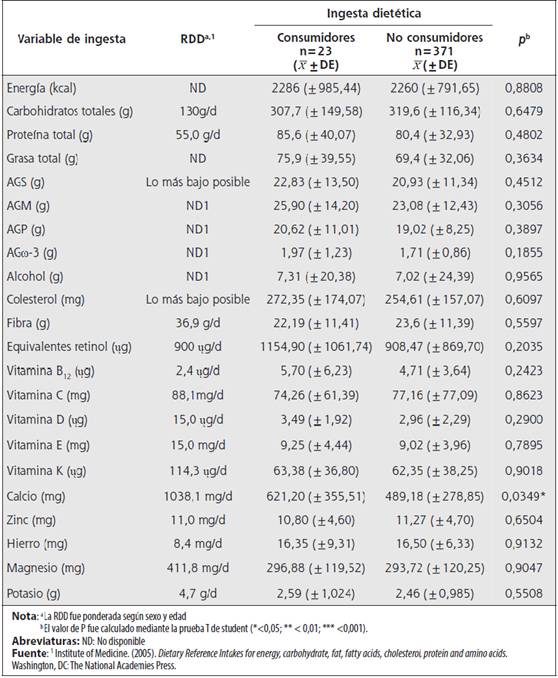

En el caso de los hombres, la tendencia fue similar. No se observó diferencias significativas en el consumo de nutrientes entre ambos grupos, con excepción del calcio, que fue mayor en los hombres consumidores de SN. Tanto en hombres consumidores como en no consumidores de SN, la ingesta de la mayoría de nutrientes: fibra, vitamina D, vitamina E, vitamina K, calcio, vitamina C, magnesio y potasio, fue inferior a la RDD.

En ambos grupos, la ingesta promedio de vitamina B12, hierro y equivalentes de retinol, fue mayor a la RDD (Cuadro 3).

En términos de macronutrientes, el consumo fue similar entre los grupos de consumidores y no consumidores de SN, tanto para hombres como para mujeres. Las variables analizadas se ajustan a las recomendaciones diarias establecidas, con excepción de los ácidos grasos saturados, que superan el valor establecido.

Cuadro 3 Recomendación dietética diaria e ingesta promedio de nutrientes y alcohol de hombres consumidores (n=23) y no consumidores (n=371) de suplementos nutricionales, del área urbana de Costa Rica. Noviembre 2014 - abril 2015.

Características y percepción del uso de suplementos nutricionales:

Para el análisis de las características y percepciones de uso de SN, se contactó vía telefónica a 36 consumidores de SN (hombres y mujeres), obteniendo un porcentaje de respuesta del 75,0 %.

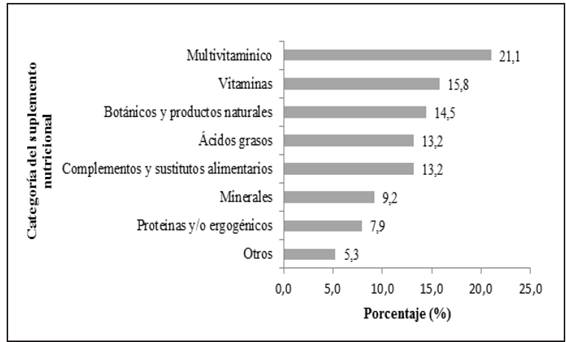

La categoría del SN más frecuentemente reportada correspondió a los multivitamínicos (21,1 %), seguido de vitaminas (15,8 %) y productos botánicos (14,5 %). Otro tipo de SN se mencionó en menor medida. En total, fueron reportados 76 productos distintos (Figura 1).

El tipo de presentación más reportado fueron las cápsulas, tabletas o pastillas (64,5 %), seguidos por los productos en polvo (22,4 %). Las demás presentaciones se reportaron con una frecuencia menor al 10 %.

La mayoría (75,0 %) de los SN reportados fue utilizada diariamente por parte de la población. Los consumidores de SN mencionaron al personal de salud (médicos, nutricionistas, farmacéuticos) y personal de gimnasio como la principal fuente de recomendación del consumo de SN (31,7 %). No obstante, cerca de un 57,0 % de los consumidores de SN define el consumo de estos a partir de la recomendación de “personas no calificadas”, como: familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, otros conocidos o por iniciativa propia.

Por otro lado, cerca de un 12 % consume SN por influencia de medios de comunicación (Internet, televisión, revistas y libros).

El principal motivo para consumir SN fue la “búsqueda de bienestar”, seguido en orden de importancia por “tratamiento de enfermedades o condiciones fisiopatológicas específicas”, y la “recomendación de uso por parte de distintas fuentes”. Otros motivos de consumo reportados en menor proporción fueron: “estética/imagen corporal”, “complementar alimentación”, “prevenir enfermedades”, “deporte / actividad física”. Las razones de: “estética e imagen corporal” y “deporte y actividad física” fueron mencionadas principalmente por los consumidores más jóvenes. Por el contrario, las respuestas de “bienestar” y “complementar alimentación” fueron referidas por las personas de mayor edad.

Después de cerca de seis meses de la primera entrevista, se determinó que un 58,0 % de los sujetos que inicialmente habían indicado consumir SN, habían dejado de hacerlo; un 39,0 % continuó consumiendo el mismo SN y un 3,0 % cambió el tipo de SN utilizado.

Las tres principales razones por las cuales los sujetos dejaron de consumir SN fueron: haber consumido la sustancia de manera temporal, o bien, encontrarse en periodo de descanso al momento cuando se realizó la llamada telefónica (25,0 %); no considerar necesario el uso del o los SN, ya fuera porque no les hacía falta, o bien, porque lograron el objetivo que buscaban (21,9 %), y dejar de comprar los SN por falta de disciplina u olvido (21,9 %).

La mayoría de los encuestados (86,1 %) indicó estar de acuerdo con que los SN son beneficiosos, ya fuera por haber experimentado algún efecto beneficioso al consumirlos (38,7 %) o por ser una forma de complementar su alimentación (29,0 %). Un porcentaje menor (22,6 %) los considera beneficiosos a pesar de no haber experimentado ningún beneficio.

Los entrevistados difieren respecto a lo que consideran que es un SN. Un 38,9 % dijo que un SN es una sustancia cuyo propósito reside en ayudar el organismo, aportando energía, proteínas o vitaminas, con el propósito de nutrir, generar una sensación de bienestar o mejorar la salud de la persona que lo consume. Una tercera parte opinó que es un complemento a la alimentación, el cual completa, llena o reemplaza algún componente ausente en la alimentación diaria. Por su parte, un 13,9 % de los consumidores coincidió en que un SN es un producto creado para sustituir una o varias comidas, brindando los nutrientes que el cuerpo necesita.

Discusión

La prevalencia de consumo de SN encontrada en la población urbana costarricense es baja (6,0 %), en relación con el estudio en universitarios de Murillo & Sánchez en 2009, lo cual puede obedecer a que las características sociodemográficas de ambas poblaciones difieren notablemente. El consumo de SN hallado se asemeja al de Brasil y países como Grecia, España e Italia,2 pero es inferior a lo reportado en los EEUU, Australia, Francia, Suecia y Países Bajos, donde el uso de SN supera el 30,0 %.8,9

Estas diferencias pueden atribuirse a las características de cada población o a la metodología empleada en este estudio, ya que se excluyeron grupos de edad (menores de 15 años y adultos mayores), estados fisiológicos (embarazo y lactancia) y personas con condiciones específicas, lo que pudo haber subestimado la prevalencia de uso, tomando en cuenta que dichas poblaciones suelen ser usuarias frecuentes de estas sustancias.2,8,10-12

También, durante la entrevista se consideró únicamente a los consumidores actuales y no a usuarios temporales o periódicos de SN.

Si bien la bibliografía reporta un mayor uso en mujeres y en personas con más edad y mayor NSE y nivel educativo,3,10,13,14 en la presente investigación no se encontró diferencias significativas entre el consumo de SN y sexo, edad, NSE, nivel educativo e IMC, lo que podría sugerir un patrón de uso de la población costarricense que difiere de lo reportado en la bibliografía. Lo anterior parece deberse al alto costo de los SN, siendo asequibles a estratos económicos altos, además de que las estrategias publicitarias suelen enfocarse a poblaciones con mayor poder adquisitivo, tomando en cuenta que un gran porcentaje de la población (86,4 %) es de NSE medio y bajo.

Por su parte, personas con mejor educación manifiestan un mayor interés por su salud y calidad de vida, siendo más común el uso de SN.4,10,15,16

Asimismo, la bibliografía reporta una mayor ingesta de nutrientes en los consumidores de SN; en este estudio, la ingesta de calcio fue significativamente mayor en los consumidores de SN de ambos sexos respecto de los no consumidores, sin considerar el aporte de los SN empleados. Ninguno de los grupos cumplió con los requerimientos diarios establecidos para calcio. El uso de SN de calcio se observó exclusivamente en mujeres, lo cual concuerda con la bibliografía, en donde se ha visto que ellas tienden a usar más estos suplementos, en tanto son quienes muestran mayor preocupación por su salud y adoptan mejores hábitos alimentarios.3,11,14

Los multivitamínicos fueron los SN más utilizados, lo que coincide con otros estudios y podría obedecer a que es la categoría más extensa, al abarcar combinaciones diversas de compuestos que suplen deficiencias generales e inespecíficas.4,10,13,15 La vitamina B12, por su parte, fue el SN más utilizado, seguido por la vitamina C, empleada en todos los grupos etarios; ambos hallazgos concuerdan con los de otros estudios.10,13,14,17 Los SN botánicos y complementos alimentarios fueron empleados predominantemente por mujeres, sobre todo con el fin de adelgazar, lo que refleja una búsqueda de opciones rápidas para bajar de peso, sin cambios en la alimentación y obviando posibles efectos nocivos. El uso de SN proteicos / ergogénicos fue más común en los hombres, para mejorar rendimiento físico y aumentar masa muscular. Esto concuerda con otros reportes, en donde se refleja que ellos buscan cuerpos magrosy tonificados en seguimiento al modelo de ideal masculino reforzado constantemente en los medios de comunicación.

Estos SN también suelen ser utilizados de forma irresponsable y sin satisfacer demandas nutricionales reales.19

A pesar de que muchas personas consumen SN por indicaciones de su médico, la mayoría de consumidores de SN reportó asesoría de “personas no calificadas” o “autoprescripción”, contrario a lo observado en otros estudios.

Esto es particularmente relevante, dado el desconocimiento existente en cuanto a los posibles efectos adversos de una sobresuplementación.12,18

Con respecto a los motivos de consumo, otras investigaciones destacan al bienestar físico y mental como las principales razones de uso de SN; argumentos como “promover bienestar general”, “aumentar niveles de energía” y “potenciar el sistema inmune”, fueron los más comúnmente mencionados. La sensación de bienestar parece estar muy vinculada con la percepción individual de la sustancia empleada y no con su respaldo científico, pues varios estudios han concluido que los usuarios de SN no acostumbran cambiar comportamientos frente a enunciados que respaldan la inefectividad de las sustancias que utilizan.19

Conjuntamente, el efecto percibido también se vincula con la continuidad de uso; no obstante, muchas personas prolongan el uso de SN a pesar de no identificar cambiospositivos, e inclusive tras experimentar efectos adversos. Aunque resulta poco claro, se dice que las personas relacionan el uso de SN con estilos de vida saludable, de manera que el consumo de SN se percibe como un hábito deseable. Si bien en esta investigación la mayoría de consumidores percibe los SN como beneficiosos, más de la mitad (58,0 %) dejó de utilizarlos tras un periodo, manifestando ser consumidores ocasionales.

Por su parte, el manejo del concepto de “suplemento nutricional” reflejado en el estudio no es claro, caso similar al observado en otros países, en donde parece estar sujeto a los motivos de consumo de SN que tiene cada persona.20

En general, esta investigación posibilitó un primer acercamiento del uso de SN en el área urbana de Costa Rica. La baja prevalencia encontrada en el país puede reflejar marcadas diferencias socioculturales respecto de otros lugares, lo cual sugiere que los hallazgos de diversos estudios no son extrapolables a nuestra población. Las principales similitudes con estudios de otros países corresponden al uso de multivitamínicos y el formato en cápsula / tableta o pastilla. Se encontró que la asesoría de personas no calificadas, así como la prevalencia de consumidores autoprescritos, fue mayor respecto de otros estudios, lo cual refleja la importancia de brindar información sobre la funcionalidad, confiabilidad y eficacia de estas sustancias, de manera que se tomen decisiones informadas y responsables al considerar la opción de emplear un SN. Los motivos de consumo de SN se centraron en la búsqueda de bienestar y el tratamiento de enfermedades o condiciones, principalmente, lo cual coincide con la bibliografía consultada. A pesar de que la mayoría de personas percibe los SN como beneficiosos, se observó una elevada tendencia (58,0 %) a descontinuar su uso después de seis meses.