Los pacientes pediátricos oncológicos generalmente se benefician de la colocación de catéteres venosos centrales, debido al difícil acceso venoso y los esquemas de quimioterapia prolongados, siendo los catéteres percutáneos los de elección.1-4

Estos consisten de un reservorio subcutáneo de titanio con una membrana de silicón, conectado a un catéter de silicón o poliuretano, el cual se introduce en un vaso de diámetro grande.1

Se estima que alrededor del 40% de pacientes pediátricos que portan un catéter venoso central, tendrán alguna complicación.5

Las complicaciones de los catéteres percutáneos reportadas en la bibliografía son: fugas del catéter, remoción accidental, fracturas, migración de la punta, embolizaciones, infecciones, oclusión del catéter, perforaciones venosas, perforación atrial, arritmias y flebitis.1 Las fracturas y migración de fragmentos son una complicación poco frecuente.2,3,6 Se presenta un caso de una fragmentación y migración de fragmento de un catéter percutáneo en un paciente hemato-oncológico pediátrico.

Caso Clínico

Una paciente femenina de 6 años de edad, con diagnóstico de leucemia linfocítica aguda a los 2 años y 7 meses, que recibió un protocolo de quimioterapia y a quien se colocó un catéter venoso central tipo Broviack 6,5 Fr, en la vena subclavia derecha. El catéter se suspendió por múltiples bacteriemias asociadas y septicemia por E. coli. Al término del tratamiento con quimioterapia, presentó una recaída meníngea a la edad de 4 años y 7 meses.

Comenzó nuevamente un protocolo de quimioterapia y se le colocó catéter venoso central percutáneo tipo Porth-a-cath, a nivel de vena subclavia derecha 4 French, de 15 cm. El catéter funcionó de manera adecuada hasta la mitad de la última fase de quimioterapia, momento cuando se obstruyó, por lo cual se decidió retirarlo. En la intervención quirúrgica se observó el reservorio con el extremo distal del catéter; al traccionarlo, solo se logró extraer una parte del extremo distal, el cual impresionó haber estado fragmentado.

Se realizó una búsqueda quirúrgica y radiológica, en la que un ECO logró identificar el extremo del catéter, de aproximadamente 4 cm de largo, en aurícula derecha, atravesando la válvula tricúspide y extendiéndose hasta la región subvalvular pulmonar. La paciente en ningún momento presentó sintomatología asociada. El ultrasonido de corazón detectó insuficiencia tricuspídea trivial, insuficiencia pulmonar leve, sin insuficiencia aórtica ni mitral, con buena función sistólica biventricular, sin vegetaciones ni derrame pericárdico.

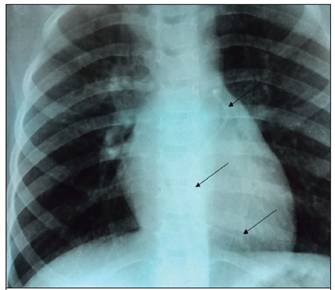

Se discutió el caso en sesión multidisciplinaria con la participación de cardiólogos, cirujanos de tórax y hematólogos, y se concluyó que el catéter ya presentaba endotelización del dispositivo desde la semana 8 posterior a la ruptura, tras la revisión retrospectiva de las radiografías (Figura 1).

Debido a que la paciente se encontraba asintomática, hemodinámicamente estable, y a que el riesgo de extracción del catéter con cirugía a corazón abierto superaba el beneficio, se decidió mantener el dispositivo en el lugar donde se encontró.

Tras un año del hallazgo del catéter, la paciente completó esquema de quimioterapia y ha estado un año sin tratamiento quimioterapéutico, sin evidencia de sintomatología cardiaca al momento de escribir el caso clínico.

Discusión

El uso de catéteres venosos centrales en pacientes hematooncológicos obedece a la facilidad que proporcionan como acceso venoso para aplicar esquemas prolongados de quimioterapia, nutrición parenteral o antibióticos. La bibliografía reporta una tasa de complicaciones con los catéteres de 0,4 al 29%,7 siendo las más frecuentes: trombosis, sepsis,5,8 extravasación y oclusión.9

Figura 1 Radiografía de tórax de la paciente, a la edad de 5 años, tomada en el momento del diagnóstico, donde se evidencia con flechas negras el fragmento del catéter intracardiaco.

La paciente de este caso se presentó con una complicación conocida, pero poco frecuente, como es la fractura y migración de fragmentos del catéter. La incidencia de ruptura reportada en la bibliografía es del 0,9 al 2%,8 y por lo general ocurre entre el reservorio y el inicio del catéter.3 Se ha estado estudiando si el sitio de colocación del catéter puede ser un factor de riesgo para dichas fragmentaciones y embolizaciones, y se ha documentado que la compresión constante y vigorosa de la vena subclavia contra la clavícula y la primera costilla, es uno de los mecanismos que puede propiciar la ruptura de catéteres colocados a ese nivel, con el denominado síndrome de “Pinchoff,” 3 descrito por Aitken et al., en 1984.9 Kurul et al. reportan que la incidencia de ruptura de catéteres por este mecanismo, es del 1,1 al 5%.4En una publicación de 2012, Wu et al. describen la incidencia de fracturas y migraciones en 1542 pacientes adultos con catéter, concluyendo que la implantación del catéter a través de la vena subclavia es un factor de riesgo para ruptura.

Fan et al., en Taiwán, en un estudio retrospectivo de 298 pacientes a quienes se colocó catéteres venosos, reportaron una incidencia del 2,3% de rupturas y migraciones de catéteres (7 pacientes en total, todos hombres y 5 con cáncer pulmonar),8 siendo estadísticamente significativo el hecho de tener cáncer pulmonar como un factor de riesgo para migración.7,8 El cáncer de pulmón, como factor de riesgo, también es demostrado por Wu et al. 7

Los sitios más frecuentes a los que migran los fragmentos de catéter son las cavidades cardiacas y la arteria pulmonar,9 lo que correlaciona con este caso. Los síntomas más frecuentes son: dolor, con o sin edema, del sitio de inserción del catéter y disfunción de este.9 Las palpitaciones, el dolor torácico bilateral, el dolor abdominal y náuseas, un tercer sonido de novo en la auscultación y parecias ipsilaterales de brazo, son síntomas menos comunes.9Sin embargo, Wu et al., en su estudio, demostraron que el 100% de sus pacientes con fractura de catéter fueron asintomáticos.7 Balsorano et al., en un estudio de los catéteres removidos de adultos (338 en total), determinaron que el 50% de los pacientes con fractura de catéter era asintomático.10 En el caso presentado, la paciente cursaba con disfunción del catéter, sin ningún otro síntoma clínico.

Los reportes en la bibliografía describen que la media de tiempo entre la colocación del catéter y la embolización es de 5,3 a 6,7 meses, sin embargo, estudios como el de Mery et al., reportan ruptura de catéter desde los 35,4 días postcolocación.9

La paciente cursó con el catéter funcional por cerca de un año de tratamiento quimioterapéutico, sin complicaciones.

Se ha propuesto como tratamiento en adultos, la extracción por medio de diferentes métodos, desde la cirugía a corazón abierto, hasta la extracción percutánea endovascular.1,3 Se han propuesto técnicas con trampas quirúrgicas, “pigtail catheter”, pinzas de biopsia, cestas quirúrgicas, entre otras, para la extracción de los cuerpos extraños.6 Sin embargo, no se conoce el verdadero riesgo de complicaciones en pacientes a quienes no se les retiran los fragmentos de catéter.2,6 Se estima que las complicaciones potencialmente peligrosas aparecen con una frecuencia del 0,1%.2 Por lo tanto, se ha optado por el manejo conservador, ante la valoración de riesgo contra el beneficio de la extracción.6 En un estudio realizado, con 174 intervenciones para retiro de catéteres venosos centrales en España, fue imposible retirar 5.5 Todos eran niños portadores de leucemia linfoblástica aguda, con edades entre 7,3 y 12,4 años, con “Port-a-caths”. Tres de los pacientes, tenían los fragmentos retenidos en vena cava superior, uno en vena cava inferior y otro en el tronco braquicefálico izquierdo.5 Después de 47,8 meses de seguimiento, ningún paciente presentó complicaciones derivadas de los fragmentos retenidos de catéteres.5

Al considerar el riesgo beneficio de la paciente aquí presentada, se optó por un manejo conservador. Tiene un año desde el diagnóstico de ruptura y migración del fragmento del catéter, sin complicaciones ni síntomas.

La ruptura de catéteres es una complicación conocida, pero inusual de los catéteres venosos centrales. La experiencia en pacientes pediátricos con esta complicación es limitada. El caso presentado aporta información para el manejo de otros similares, donde la conducta conservadora puede ser una opción viable, con menores riesgos que la cirugía a corazón abierto.