1. Introducción

El deterioro ambiental a nivel mundial es un tema de constante preocupación que ha desencadenado múltiples esfuerzos por encontrar sus determinantes, como también cuestionar el estilo de crecimiento que adoptan los distintos países. Los altos niveles de contaminación son una realidad en la actualidad, y no solo afectan al ambiente, sino que tienen impactos incluso en la calidad de vida de la población. El informe de “Perspectivas medioambientales del mundo”, de la ONU (2019), confirma que la contaminación está matando aproximadamente a 7 millones de personas al año y que para el 2050 la temperatura mundial habrá crecido en 2 ºC, este incremento será causante del deshielo en la región ártica, tendrá efectos negativos en todos los territorios del mundo, provocará que alrededor de 4 mil millones de personas tengan que vivir en zonas desérticas, y causaría crecientes niveles de gases de efecto invernadero, pronosticados como la principal causa de mortalidad para ese entonces.

En este escenario, el enfoque propuesto en este trabajo consiste en relacionar el crecimiento económico con los niveles de contaminación, focalizando el rol de la inversión extranjera directa, como uno de los motores de crecimiento económico de la región latinoamericana; pero también como un potencial mecanismo de traslado de la contaminación desde los países propietarios de la IED que llega a la región. Durante el período 2003-2015, el porcentaje de inversión extranjera directa, del total de IED recibido en América Latina, en sectores de alto impacto ambiental (minería, hidrocarburos o industrias basadas en recursos naturales) se incrementó del 29 % al 40 % (CEPAL, 2016).

En función de estos antecedentes, el objetivo de esta investigación es evidenciar, empíricamente, la relación entre la contaminación, el ingreso por persona y la inversión extranjera directa (IED) en América Latina, partiendo de la teoría de la curva de Kuznets ambiental (CKA) y el paraíso de la contaminación ambiental (PCA) en América Latina. El abordaje se sustenta en un modelo de datos de panel con mínimos cuadrados generalizados factibles (MCGF) para 15 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) para el período 1980-2015.

El documento presenta la siguiente estructura: después de la introducción se recopila la evidencia teórica y empírica que explica la relación entre estructura productiva, ingreso per cápita y contaminación, se complementa con la hipótesis del paraíso de la contaminación para plantear en la discusión el rol de la IED en la región latinoamericana. En el siguiente apartado se desarrolla la propuesta metodológica, seguidamente se presentan los resultados que confirman la presencia de un comportamiento como lo sugiere la curva de Kuznets ambiental, así como la presión de la IED como factor asociado al crecimiento de la contaminación medida por las emisiones de CO2. Finalmente se presenta la discusión y conclusiones.

2. Estructura productiva como fuente de contaminación ante la presencia de baja innovación y tecnología

La preocupación por los crecientes niveles de contaminación desencadenó diferentes ejes de abordaje. Desde una perspectiva económica, la discusión se centra en la compatibilidad entre el estilo de crecimiento y el deterioro ambiental. Una primera postura plantea que los patrones de crecimiento no son compatibles con la capacidad de generación del medio ambiente y terminarán por agotar los recursos no renovables, además de generar externalidades negativas en la esperanza de vida y la dotación de alimentos. Otros estudios suponen que, con modificaciones dirigidas hacia mayores niveles de innovación y tecnología en los procesos de producción, junto con regulación ambiental, el crecimiento y el medio ambiente pueden ser compatibles (Meadows et al., 1972).

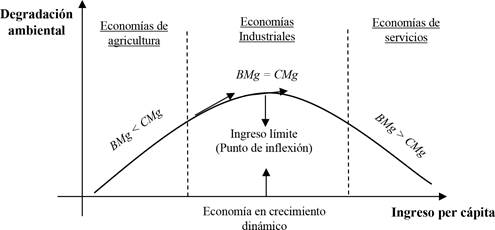

En el marco de la segunda corriente se desarrollan los postulados de la curva de Kuznets ambiental (CKA). Kuznets (1955) sugiere que pueden existir variables que cambian a largo plazo en función de la trayectoria del crecimiento económico, impulsado por transformaciones de la estructura productiva. Esta transformación parte del supuesto de transición de economías con ingresos per cápita bajos a economías desarrolladas con ingresos per cápita altos; específicamente, la CKA plantea una relación en forma de U invertida entre el ingreso per cápita de una economía y los niveles de contaminación, supone que, a medida que existen mayores niveles de ingreso por persona, el daño ambiental aumentará en una primera fase; sin embargo, llegará a un equilibrio para luego mostrar una relación inversa entre ambos (Panayotou, 1993). Grossman y Krueger (1991) utilizan la CKA para explicar la transformación de la estructura productiva y la relación con la contaminación a partir de los flujos comerciales e identifican tres fases de transformación.

En la primera fase, las economías experimentan el efecto escala, son economías intensivas en bienes agrícolas cuya producción incrementa los residuos de plaguicidas y fertilizantes. Por otra parte, su integración comercial se sustenta en una mayor inversión, tanto nacional como extranjera, en la explotación de recursos naturales no renovables (materias primas y energéticos) y tecnología obsoleta. Ello causa un incremento en la acidificación, eutrofización y erosión de suelos y aguas. Este patrón productivo incrementa los gases de efecto invernadero y producirá mayores niveles de contaminación (Meadows et al., 1972; CEPAL, 2016).

En esta fase, la calidad ambiental se percibe como un bien de lujo, es decir, tiene una elasticidad positiva con el ingreso; esto implica que es sensible a los ingresos de los individuos. Dado que en esta fase las economías son de ingresos bajos y en promedio tienen una población menos educada, existe una baja demanda de calidad ambiental y de políticas ambientales, la población enfoca su preocupación en demandar políticas de combate a la pobreza (Correa, 2007; Selden y Song, 1994; Stiglitz, 2014). Así, las autoridades locales se concentran principalmente en resolver problemas sociales y dedican menos recursos al control de la contaminación (Cole et al., 2008). En esta misma línea, Grossman y Krueger (1991) argumentan que las restricciones para la contaminación son muy flexibles en la política gubernamental de los países de ingreso medio y bajo, para así atraer inversionistas extranjeros que busquen abaratar costos ambientales y operativos (debido al capital humano poco capacitado característico de estas economías) (OECD, 1995). Por lo tanto, la débil regulación tendrá efectos adversos sobre el medioambiente.

En la segunda fase, las economías experimentan el efecto composición. Una vez que la economía empieza a desarrollarse, los países tienden a especializarse en aquellos sectores en los que poseen una ventaja comparativa; la economía transforma su estructura productiva, la cual va a influir en la contaminación dependiendo de los medios tecnológicos utilizados y las regulaciones ambientales de la que estas son sujeto (Grossman y Krueger, 1991). Principalmente, la economía puede dirigirse hacia una industria amigable ambientalmente que utiliza energías renovables, o puede enfocarse en industrias que dependen de la inversión de grandes cantidades de capital físico, cuyo proceso productivo utiliza energías fósiles (Cole, 2004).

Finalmente, en la última fase, la economía experimenta el efecto técnico, en donde transforma su estructura productiva, en su mayor parte, hacia los servicios y mantendrá una producción sustentable de bienes relacionados con el sector agrícola e industrial; pero en una menor proporción, por esto experimentará una mejora sustantiva en el ingreso per cápita. Además, asumen la contaminación como un bien de lujo, por lo tanto, en esta fase, los individuos de ingresos altos demandan una mejor calidad del medioambiente1 (Lucas et al., 1992). La respuesta política natural al crecimiento económico es la implementación de mayores estándares estrictos para regular la contaminación ambiental, por lo que se refuerza la legislación existente y se crean nuevas reformas (Grossman y Krueger, 1991).

En esta fase, la contaminación por unidad de producción puede llegar a disminuir, si es que no existen mayores restricciones a la inversión e importaciones de bienes de capital, ya que los agentes productores o inversores internacionales van a transferir tecnología innovadora y limpia ambientalmente (Grossman y Krueger, 1991). Además, estas economías otorgan una mayor importancia a la educación, hay mayor conciencia ambiental y destrezas para usar tecnología innovadora (Sapkota y Bastola, 2017; Selden y Song, 1994).

Desde el enfoque microeconómico, las tres fases se explican a partir de la maximización de la utilidad generada por los individuos (Granja et al., 2002; Torras y Boyce, 1998), en un principio, el mercado opera en una economía competitiva imperfecta, en donde la utilidad de los individuos depende de la calidad del medioambiente y del ingreso (Ecuación 1):

En donde: (U) son los beneficios netos, (B) son los beneficios, (C) son los costos; y los últimos dos términos están en función de la degradación ambiental (E) y el ingreso per cápita (Y).

A cualquier nivel de ingreso, el individuo desea maximizar su utilidad; para que esto suceda, el beneficio marginal (beneficio al margen de usar productos que aumentan la calidad ambiental o disposición de pagar determinada calidad ambiental) debe estar al mismo nivel que el costo marginal (costo al margen de usar productos que aumentan la calidad ambiental). Por las condiciones de primer orden se garantiza que:

Por lo tanto, en un principio el deterioro ambiental va a crecer a medida que aumente el ingreso; sin embargo, el efecto va a cambiar de positivo a negativo, ya que  aumenta ante los incrementos del ingreso; en este caso, los individuos tendrán una alta sensibilidad para apreciar la calidad ambiental y, por tanto, el costo que representa mantener una buena salud ambiental será menor comparado con la alternativa de contaminación; es decir, habrá mayor disposición de pagar por la reducción de la degradación ambiental a medida que aumenta el ingreso. Lo mencionado se puede observar en la Figura 1.

aumenta ante los incrementos del ingreso; en este caso, los individuos tendrán una alta sensibilidad para apreciar la calidad ambiental y, por tanto, el costo que representa mantener una buena salud ambiental será menor comparado con la alternativa de contaminación; es decir, habrá mayor disposición de pagar por la reducción de la degradación ambiental a medida que aumenta el ingreso. Lo mencionado se puede observar en la Figura 1.

3. Inversión extranjera directa: ¿Fuente de presión de contaminación o impulso al desarrollo de mayor tecnología?

En la dinámica que relaciona la contaminación y el estilo de crecimiento económico, la inversión extranjera directa (IED) juega un rol importante, ya sea a favor de la reducción de la contaminación, o en sentido contrario, como lo plantea la hipótesis del paraíso de la contaminación ambiental.

El aumento de la IED puede producir un efecto externo positivo al reducir la contaminación; esto se logrará en tanto los grupos productores internacionales inviertan en tecnologías avanzadas y eficientes energéticamente (Grossman y Krueger, 1991). Según Birdsall y Wheeler (1993), la adopción de tecnología limpia está ligada a la apertura de los mercados de capitales (acceso a financiamiento) y a la importancia que asignen las corporaciones multinacionales para adoptar tecnologías amigables con el ambiente, como un incentivo que mejora su imagen internacional y evitar potenciales conflictos legales en el marco de la normativa ambiental de los países receptores de la IED (Gomez-Echeverri, 1997).

En los casos antes planteados, se rechazaría la hipótesis del PCA, ya que la economía local podría estar especializándose en el sector de servicios, además tendría un alto nivel de capital humano y una rigurosa regulación ambiental (Cole, 2004).

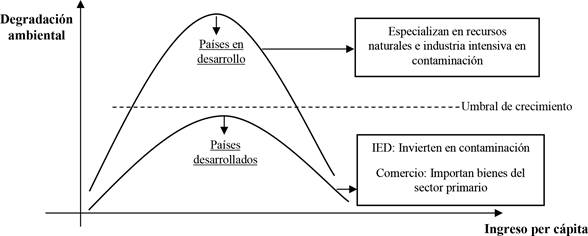

Por otro lado, la hipótesis del paraíso de la contaminación ambiental (PCA) plantea que las economías que migraron a la tercera fase de la CKA trasladaron sus actividades contaminadoras a jurisdicciones con regulaciones ambientales menos estrictas (Levinson, 2008), para no interrumpir la generación de ingresos. De acuerdo con el efecto composición planteado anteriormente, las economías que capturan la externalidad negativa de la IED no solo se caracterizan por bajas regulaciones ambientales, sino por estar especializadas en el sector agrícola, explotación de materias primas o de industria incipiente y con una oferta de mano de obra poco calificada (Cole et al., 2008; Levinson, 2008). Este mecanismo implicaría que las regiones en vías de desarrollo van a causar daños al medioambiente con el propósito de obtener un mayor crecimiento económico y empezarán a importar su actividad contaminadora desde otro paraíso de la contaminación hasta convertirse en una economía desarrollada (Cole, 2004).

La manera en que los países desarrollados trasmiten la contaminación se da por dos canales: el primero es la IED, estas economías invierten en industrias intensivas en contaminación y bienes del sector primario en los países subdesarrollados. El segundo es el comercio, a partir de la importación de bienes contaminantes (OECD, 1995). Estos canales causarán que los países de bajos ingresos experimenten altas tasas de contaminación antes de que la economía llegue al umbral de equilibrio que limita la contaminación; de esta manera, estas economías mantendrían una CKA empinada. Al contrario, los países desarrollados poseerán una CKA mucho más plana (Figura 2).

Varios estudios empíricos desarrollados en la región latinoamericana demuestran que el mecanismo oculto detrás de la CKA es el PCA. Birdsall y Wheeler (1993) advierten que se puede trasladar el daño ambiental al observar que la intensidad contaminadora de esta región creció más rápido después de 1970, período en el cual los países desarrollados de la OECD empiezan a tener regulaciones medioambientales más estrictas. Correa (2007) y Caballero y Sánchez (2019) confirmaron la CKA en la región, al igual que Sapkota y Bastola (2017), sin embargo, estos últimos no logran corroborar la posible relación que podría tener la IED sobre la contaminación. Cole (2004) también presenta evidencia de la CKA para 6 países (Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Etiopía, India y Reino Unido), y encuentra que las economías analizadas con menores ingresos son paraísos de la contaminación.

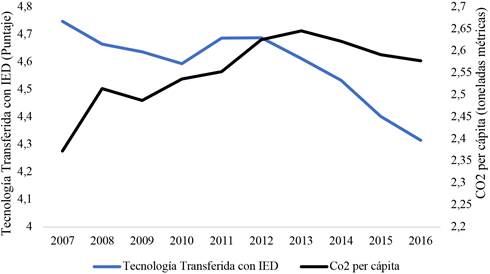

En este contexto, en la Figura 3 se puede observar la situación tecnológica y ambiental latinoamericana de los últimos periodos con información disponible, en donde se evidencia un comportamiento decreciente de la tecnología nueva que es transferida mediante la IED2, pues la misma muestra una leve tendencia a la baja entre 2007 y 2016. Por otra parte, las emisiones de CO23 muestran una leve tendencia al alza en estos mismos años, es decir, ambas variables se están moviendo en distintas direcciones. Lo mencionado expone que la evolución de las emisiones de CO2 pueden estar mostrando una tendencia hacia una creciente contaminación en la región latinoamericana, mientras que la innovación tecnológica que es atraída por la inversión extrajera directa estaría disminuyendo con el tiempo.

Figura 3 Promedio latinoamericano de emisiones de CO2 per cápita y transferencia de tecnología a través de la IED (toneladas métricas y puntaje, respectivamente).

Los hallazgos de la bibliografía sistematizada y la evolución de las emisiones de CO2 en la región latinoamericana, desarrollados en esta sección, motivan la pregunta de investigación de este trabajo, que consiste en demostrar si efectivamente en el período de análisis se confirma la presencia de la CKA y si la IED tiene relación directa con la creciente contaminación y, por tanto, posiciona a la región como un PCA.

4. Metodología

El análisis de este trabajo se focaliza en la región latinoamericana, según la disponibilidad de información recopilada de las bases de datos del Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Base de datos Estandarizada de la Desigualdad de Ingresos Mundial (SWIID), la cual se puede encontrar en la base de datos de Harvard. El estudio analiza cifras anuales para el período 1980-2015 de 15 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). El método de estimación que se utiliza es un modelo de mínimos cuadrados generalizados factibles (MCGF), que se ajusta a la estructura de datos y al comportamiento de las series de tiempo de las variables seleccionadas.

El diseño conceptual de la especificación del modelo propuesto en esta investigación toma como base los estudios realizados por Grossman y Krueger (1991) y Cole (2004). Los primeros confirman la relación entre múltiples gases de efecto invernadero (variables dependientes) y el crecimiento económico sustentable (medido por ingreso per cápita lineal y al cuadrado en precios constantes); mientras que el segundo usa la variable de inversión extranjera directa como porcentaje de la producción total para evaluar la hipótesis del paraíso de contaminación ambiental. Adicionalmente, se controla el modelo con variables sugeridas en los estudios de Torras y Boyce (1998); Sapkota y Bastola (2017); He et al. (2016); Caballero y Sánchez (2019).

A partir de los trabajos indicados, esta investigación implementa la Ecuación 3 para analizar la presencia de la CKA medida por las emisiones de CO2, que según CEPAL (2019), es el principal gas de efecto invernadero en causar el calentamiento global, y la posible relación de la IED con el PCA en la región latinoamericana. 4

Donde:

son las emisiones de dióxido de carbono per cápita (toneladas métricas per cápita).

son las emisiones de dióxido de carbono per cápita (toneladas métricas per cápita). ,

,  son el ingreso per cápita y el ingreso per cápita al cuadrado (precios constantes 2010 US$).

IED

es la inversión extranjera directa (entradas netas como porcentaje del PIB).

S

es un vector de variables sociales (coeficiente de Gini, tasa de desempleo y porcentaje de la población matriculada para educación primaria).

N

es un vector de variables ambientales (densidad poblacional y temperatura).

X

es un vector de variables agregados del sector real (términos de intercambio, formación bruta de capital como porcentaje del PIB y consumo de energía fósil).

son el ingreso per cápita y el ingreso per cápita al cuadrado (precios constantes 2010 US$).

IED

es la inversión extranjera directa (entradas netas como porcentaje del PIB).

S

es un vector de variables sociales (coeficiente de Gini, tasa de desempleo y porcentaje de la población matriculada para educación primaria).

N

es un vector de variables ambientales (densidad poblacional y temperatura).

X

es un vector de variables agregados del sector real (términos de intercambio, formación bruta de capital como porcentaje del PIB y consumo de energía fósil).

De acuerdo con la bibliografía y técnicas empíricas de estimación (He et al., 2016), existen potenciales problemas que pueden surgir al aplicar el modelo y que el método de MCGF ayuda a resolver. El primero supone poner a prueba el tipo de panel estimado (efectos fijos o aleatorios), para esto se aplicó la prueba de Hausman (1978) y se confirmó el uso de efectos fijos; no obstante, los estimadores del modelo de efectos fijos presentaron dependencia de corte transversal, ausencia de estacionariedad, heterocedasticidad y correlación serial, por esa razón se estima el modelo a partir de MCGF. Este método corrige los estimadores5y permite obtener relaciones eficientes y no sesgadas.

Adicionalmente, se utiliza la primera diferencia de las variables para garantizar estacionariedad, también ayuda a solucionar parcialmente la correlación serial, por lo que su uso otorga una mayor confianza en las estimaciones y los errores estándar (Wooldridge, 2010). Otra de las razones que justifica el uso de MCGF es la composición de la muestra de datos utilizada, que contiene más años que individuos (países)6y permite mejorar la precisión de los errores estándar, al estimar correctamente la matriz varianza-covarianza del error, para así eliminar cualquier posible sesgo.

Además de la selección de modelo de MCGF, se propone una estrategia que permita confirmar la robustez de los coeficientes estimados, de tal forma que se usa el modelo a partir de cuatro especificaciones que agregan los vectores de variables control de forma paulatina. En la siguiente sección se detallan los resultados.

5. Resultados y discusión

Los resultados expuestos (Cuadro 1), confirman la estabilidad de los coeficientes de interés ( ,

,  e

e ) y permiten realizar el análisis de resultados tomando como modelo analítico la especificación 4 (modelo 4).

) y permiten realizar el análisis de resultados tomando como modelo analítico la especificación 4 (modelo 4).

Cuadro 1 Resultados del modelo econométrico.

Nota:‘*’p<0,05,‘**’p<0,01, ‘***’p<0,001. El subíndice it hace referencia al país i-ésimo en el período de tiempo t; ln implica el uso de logaritmo natural, ya que mejora la interpretación de los coeficientes; es la aplicación de la primera diferencia; L(n) establece el uso de rezagos para n períodos.

La probabilidad> es menor al 5 %, es decir, todas las variables explican de forma significativa a la variable de emisiones de dióxido de carbono per cápita.

es menor al 5 %, es decir, todas las variables explican de forma significativa a la variable de emisiones de dióxido de carbono per cápita.

Los resultados encontrados en esta investigación sugieren que la dinámica de crecimiento de América Latina presenta el comportamiento sugerido por la CKA al mostrar que  y que

y que  , es decir, la relación entre la contaminación y el ingreso per cápita tiene la forma de una U invertida. Por tanto, la relación marginal que posee el ingreso per cápita sobre toda la curva de Kuznets ambiental es del 4 %; es decir, mientras el PIB per cápita crezca en un 1 %, las emisiones de CO2 per cápita crecerán en un 4 %. Esto sucederá hasta que los países alcancen el punto de inflexión de la curva. La regresión estimada es una función logarítmica por lo que el punto de inflexión viene dado por:

, es decir, la relación entre la contaminación y el ingreso per cápita tiene la forma de una U invertida. Por tanto, la relación marginal que posee el ingreso per cápita sobre toda la curva de Kuznets ambiental es del 4 %; es decir, mientras el PIB per cápita crezca en un 1 %, las emisiones de CO2 per cápita crecerán en un 4 %. Esto sucederá hasta que los países alcancen el punto de inflexión de la curva. La regresión estimada es una función logarítmica por lo que el punto de inflexión viene dado por:  . De esta forma, el ingreso límite que muestra el punto de inflexión en la relación de la CKA es de 10 380 USD per cápita y, a partir de este valor, mientras aumente en 1 % el ingreso de una economía, las emisiones de CO2 empezarán a reducirse gradualmente en un 0.2 %. El ingreso límite encontrado es similar a los hallazgos de otras investigaciones realizadas para América Latina, por ejemplo, el punto de inflexión encontrado por Caballero y Sánchez (2019) fue de 10 134 USD; mientras que para Correa (2007) fue de 12 831 USD.

. De esta forma, el ingreso límite que muestra el punto de inflexión en la relación de la CKA es de 10 380 USD per cápita y, a partir de este valor, mientras aumente en 1 % el ingreso de una economía, las emisiones de CO2 empezarán a reducirse gradualmente en un 0.2 %. El ingreso límite encontrado es similar a los hallazgos de otras investigaciones realizadas para América Latina, por ejemplo, el punto de inflexión encontrado por Caballero y Sánchez (2019) fue de 10 134 USD; mientras que para Correa (2007) fue de 12 831 USD.

Durante los últimos veinte años (1992-2015), la trayectoria de la contaminación en América Latina ha tenido una tendencia creciente. Si bien, los países que poseen los mayores niveles de contaminación son los países de altos ingresos, estos registran una tasa de decrecimiento del 1.1 % de la degradación ambiental. Por el contrario, aunque los países de bajos ingresos tienen niveles de contaminación más bajos, muestran una trayectoria creciente en este indicador: en los tres países de menores ingresos la tasa fue del 3 % y en la región latinoamericana fue de 1.4 % en este mismo periodo.

Este resultado es alto en comparación con los países desarrollados y es una variación menor a lo que se registra en los países de ingresos más bajos. Es decir, la contaminación latinoamericana se ha acelerado en comparación a lo que experimentan los países de altos ingresos; sin embargo, su crecimiento ha sido menor al que han vivido las economías de bajos recursos, cuyas emisiones se han incrementado en niveles que ningún otro grupo económico ha observado. Esto da indicios de que la teoría del paraíso de la contaminación se estaría cumpliendo, pues las emisiones de contaminación globales se han mantenido sin variaciones; en otras palabras, la disminución del CO2 de los países de altos ingresos ha sido compensado por parte de los países de menores ingresos. Esto se puede observar en el Cuadro 2, el cual se realizó a partir de datos del Banco Mundial.

Cuadro 2 Emisiones y crecimiento de CO2 per cápita (toneladas métricas) por región. Promedio 1992-2015.

| Región | Emisiones | Crecimiento |

|---|---|---|

| Países de ingresos altosa/ Países de ingresos bajosb/ Mundo | 11.99 0.20 4.84 | -1.1 % 3.0 % 0.0 % |

| América Latina | 2.30 | 1.4 % |

Nota: a/ Corresponde a los 3 países con mayor ingreso (Luxemburgo, Noruega, Suiza)

b/ Corresponde a los 3 países con menor ingreso (Burundi, Liberia, República del Congo)

Los resultados de esta investigación también encuentran evidencia de la hipótesis del paraíso de la contaminación ambiental, debido a que:  , es decir, la IED está asociada con mayores niveles de contaminación en esta región y se consideraría una fuente de mayor degradación ambiental. Por lo tanto, mientras la inversión extranjera directa crezca en 1 punto porcentual en términos del PIB, la contaminación por persona crecerá en un 0.3 % al año. Este resultado coincide con el estudio realizado por Birdsall y Wheeler (1993) para Latinoamérica desde 1960 a 1980, en donde se estima que los acuerdos de inversión entre la región y la OECD se estarían relacionando con un incremento del 0.02 %; además, Ridzuan (2019) encuentra que la liberación del comercio ha reducido la contaminación de países de altos ingresos (-0.2 %); pero se incrementó en países de bajos ingresos (0.06 %), incluidos los latinoamericanos, durante el período 2001-2010. Por tanto, se añade evidencia para afirmar que América Latina fue y continúa siendo un refugio para la actividad contaminante.

, es decir, la IED está asociada con mayores niveles de contaminación en esta región y se consideraría una fuente de mayor degradación ambiental. Por lo tanto, mientras la inversión extranjera directa crezca en 1 punto porcentual en términos del PIB, la contaminación por persona crecerá en un 0.3 % al año. Este resultado coincide con el estudio realizado por Birdsall y Wheeler (1993) para Latinoamérica desde 1960 a 1980, en donde se estima que los acuerdos de inversión entre la región y la OECD se estarían relacionando con un incremento del 0.02 %; además, Ridzuan (2019) encuentra que la liberación del comercio ha reducido la contaminación de países de altos ingresos (-0.2 %); pero se incrementó en países de bajos ingresos (0.06 %), incluidos los latinoamericanos, durante el período 2001-2010. Por tanto, se añade evidencia para afirmar que América Latina fue y continúa siendo un refugio para la actividad contaminante.

En términos comparativos, el estimador de esta investigación demuestra que la asociación entre la IED y las emisiones de contaminación se ha fortalecido, tomando en cuenta que se analizó una temporalidad más actual y de mayor rango; este hallazgo pone, en la mesa de discusión, el cómo atender el posible trade off entre logros de crecimiento, empleo y contaminación, es decir, la compatibilidad entre las fuentes de crecimiento de la región y la degradación ambiental.

La contribución del presente artículo también apunta a la complementariedad de estudios anteriores (Cansino et al., 2019), con el objetivo de estimar con métodos alternativos que podrían corregir potenciales errores de estimación cuando la ratio entre años y países es menor a 1.5 (Reed y Ye, 2011)2. Por esa razón, en este trabajo se buscó ampliar el período (35 años para 15 países) y garantizar que el panel sea balanceado con información para todos los países con el objeto de confirmar si hay cambios en los resultados; dada la relevancia que tiene la IED en la región, se podrían direccionar políticas productivas que alineen el estilo de crecimiento con criterios de sostenibilidad ambiental. En relación con el estudio citado, coincidimos en la confirmación del cumplimiento de la CKA; pero, a su vez, encontramos nueva evidencia de que se cumple la premisa del PCA, algo que el estudio de Cansino et al. (2019) no pudo confirmar posiblemente porque el método de estimación MCGF requería de una temporalidad mayor a la de los individuos, lo cual realizamos en esta investigación.

De forma complementaria, las relaciones encontradas con el resto de las variables del modelo, que capturan el perfil de la estructura productiva, complementan los hallazgos señalados sobre el PCA y ofrecen evidencia que señala a la estructura productiva latinoamericana como una fuente de contaminación; por ejemplo, se encuentra una relación positiva entre la participación del sector industrial, el consumo de energía fósil y el crecimiento de la inversión fija con las emisiones de CO27. Es decir, un mayor nivel de emisiones de CO2 también está relacionado con una mayor participación de la industrial en la estructura productiva, el consumo de más energía fósil y el aumento de la inversión fija.

Otros hallazgos de este trabajo que complementan la presencia de una dinámica productiva contaminante en la región son las relaciones significativas entre el desempleo, la desigualdad, la densidad poblacional y la temperatura con la contaminación. Se encuentra que el deterioro ambiental disminuye si el desempleo aumenta, la bibliografía explica esta relación a partir de asociar al mayor desempleo con menor producción y menor presión de contaminación de estas actividades productivas, comportamiento que estaría asociado a las primeras etapas del desarrollo (Cole et al., 2008).

El mismo patrón se encuentra entre la relación de la desigualdad y las emisiones de CO2; la existencia de una distribución de ingresos más equitativa se traduciría en mayores niveles de contaminación, lo cual podría deberse a que la población de menores ingresos estaría tolerando una mayor contaminación, si esta trae consigo crecimiento económico. Torras y Boyce (1998) plantean que la desigualdad otorga mayor poder al estrato económico de ingresos altos, y este puede ser usado para aumentar la contaminación ambiental o reducirla. Puede aumentarla debido a que los sectores que reciben los beneficios de las actividades contaminadoras son más poderosos que los que soportan los costos de dichas actividades.

Finalmente, el aumento de densidad poblacional y la temperatura también está asociada con el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Por tanto, en los últimos 35 años se evidencia que la dinámica productiva capturada por la inversión, desempleo y desigualdad, así como el deterioro de las condiciones climáticas y el crecimiento de la población se estarían asociando con un mayor daño ambiental, resultados también compartidos por el estudio de Zilio (2008) para América Latina y el Caribe durante un período de 22 años (1982-2004).

6. Conclusiones

La pregunta orientadora de este trabajo plantea si la inversión extranjera directa es una fuente de presión de contaminación o un impulso al desarrollo de mayor tecnología en la región latinoamericana. El enfoque propuesto en este trabajo consiste en relacionar el crecimiento económico con los niveles de contaminación, focalizando el rol de la inversión extranjera directa, como uno de los motores de crecimiento económico de la región latinoamericana, pero también como un potencial mecanismo de traslado de la contaminación desde los países propietarios de la IED que llega a la región. Para responder la pregunta orientadora se aplica un modelo econométrico MCGF para 15 países de la región latinoamericana.

Los resultados obtenidos muestran una relación positiva entre la contaminación y el ingreso per cápita y una relación negativa con el ingreso per cápita al cuadrado, por lo tanto, se comprueba la hipótesis de la CKA; adicionalmente se obtiene que la IED se correlaciona positivamente con la contaminación, es decir, la IED está asociada con una mayor degradación del medioambiente y, por tanto, la región latinoamericana es considerada un paraíso para la contaminación.

Dos posibles explicaciones pueden estar relacionadas con estos hallazgos, por un lado, la inversión extranjera que está dirigiéndose al territorio latinoamericano podría estar enfocándose en procesos productivos altamente contaminantes, por la especialización de muchas de estas economías en materias primas. La explotación de recursos naturales y materias primas es atractiva para la inversión extranjera, ya que estos recursos pueden ser limitados en sus países de origen y generan altos retornos al capital, debido a su escasez mundial (Gomez-Echeverri, 1997; Lucas et al., 1992). otro lado, Gomez-Echeverri (1997) manifiesta que las empresas extranjeras ubicarán sus operaciones en aquellos países donde obtengan mayores utilidades y minimicen sus costos operativos, incluidos los ambientales. En este aspecto, la regulación ambiental de los países puede ser un determinante del progreso técnico del trabajo y del capital físico, los cuales serán esenciales para establecer su condición ambiental. Este tipo de regulación en América Latina es débil en comparación con la ejercida en países desarrollados. Según las cifras de OECD (2017), Alemania posee uno de los impuestos ambientales per cápita más altos de Europa, de 857 USD por persona al año, y su contaminación ha decrecido en un 84 % en un período de 15 años. Por otro lado, aunque China es una de las economías más grandes del mundo, tiene una regulación ambiental flexible en comparación a otras economías desarrolladas (Alemania, Japón, EE. UU.), la baja recaudación china coincide con una tasa de crecimiento del 7 % de la contaminación desde el 2000 hasta el 2015. Por último, la situación de América Latina es similar a China, ya que mantiene una baja recaudación por impuestos ambientales, de 115 USD por persona al año y, además, esta región posee crecimiento en sus niveles de contaminación del 2 % en los años observados.

De esta forma, los países de bajos ingresos suelen aplicar políticas ambientales invariables en el tiempo, pues si se modifican, se corre el riesgo de que las compañías nacionales pierdan competitividad y las inversiones extranjeras reubiquen sus actividades en economías con menores costos y, por ende, se perderían plazas de empleo, lo cual provocaría un conjunto de costos sociales y afectaría variables macroeconómicas8 (Jaffe et al., 1995).

Ante la confirmación de la CKA y el PCA en América Latina, la evidencia demuestra que el crecimiento económico podría llegar a ser sustentable; cuando pasan el punto de inflexión estimado de 10 380 USD per cápita, estos sistemas económicos poseerán la suficiente riqueza para disminuir la contaminación, probablemente a través del uso de tecnología limpia mediante el sector de servicios. Sin embargo, en el proceso del desarrollo, los niveles de emisiones contaminantes aumentarán en gran medida, debido a que la hipótesis planteada por la PCA explica que, posiblemente, los países extranjeros estarían invirtiendo en los sectores de agricultura e industria contaminante. Esto podría deberse a que muchos países de América Latina, en especial los que tienen mayor dotación relativa de recursos naturales, basan su economía en el sector primario, cuya producción implica mayores gases de efecto invernadero. De esta forma, actualmente la degradación ambiental seguiría creciendo y, probablemente, lo hará en el territorio latinoamericano. Esto implica un importante desafío para el proceso de desarrollo productivo regional y para las políticas que adopten los países latinoamericanos para hacer frente a esta presión originada por flujos de IED contaminantes, a la par de buscar mejoras sustantivas en los procesos productivos y en la generación de valor agregado basado en innovación y tecnología, más que en extracción de recursos naturales.

Adicionalmente, se plantea la hipótesis de que la estructura productiva de América Latina estaría fomentando la contaminación, debido a que el incremento de la inversión fija, las energías fósiles, el sector industrial, el empleo, y una equitativa distribución del ingreso generarían una presión al alza de la degradación ambiental. Sin embargo, estos hallazgos plantean desafíos importantes en nuevas investigaciones, pues suponen un problema de fondo en materia de economía política, frente al diseño de atracción de IED. Por un lado, puede dominar el importante peso que genera la atracción de IED a nivel macroeconómico; pero, por otro, puede generar descontento social en la población, al no sentir que la riqueza generada por los flujos de IED se materialice en reducciones de desigualdad y contaminación. Ambos puntos de encuentro también presentan desafíos importantes en la institucionalidad que está detrás de las políticas y estrategias de atracción de IED y de crecimiento en cada país.

Sin duda, la IED es una importante fuente de desarrollo para la región latinoamericana, sin embargo, para algunos países se mantiene concentrada en sectores productivos de bajo valor agregado y en la extracción de recursos naturales; y, en los que generan alto valor agregado, el potencial para generar encadenamientos productivos es limitado. El desafío para la región es continuar con los esfuerzos de atraer IED más limpia e innovadora. Para esto es fundamental, en América Latina, el desarrollo industrial con mayor valor agregado, el sector servicios y el fomento al talento humano con mayores cualificaciones, así como el fortalecimiento de la normativa en materia ambiental. Adicionalmente, es importante continuar con estudios que revelen los avances modestos de transformación productiva en la región.

7. Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

uBio

uBio