Introducción

El Índice de Espiritualidad para Adultos Mayores en México de Sánchez et al. (2012) es uno de los pocos instrumentos en idioma español que miden el nivel de espiritualidad como algo diferenciado de la religiosidad. MacKinlay (2017) y McFadden (2022) describen la espiritualidad como el significado último que encuentra una persona a través de la manifestación de sentimientos de conexión profunda, ya sea con otras personas, con la naturaleza, con el mundo creado por el ser humano o con lo sagrado. De esta manera, la religiosidad y la espiritualidad operan como recursos personales que actúan como mecanismos protectores en la vejez y se relacionan con la salud física, mental y el bienestar general (Neville et al., 2023). Cabe mencionar que esta relación también depende de los contextos geopolíticos y macro-psicosociales de la población (Zimmer et al., 2018).

La religiosidad y la espiritualidad tienen una estrecha relación con la salud mental, esto en el sentido de que, para distintas poblaciones, ambos aspectos constituyen factores de protección en lo que se refiere a reducción de la depresión y la ansiedad y al reporte de la salud general (Sharma & Singh, 2019; Brooks et al., 2018; Strange et al., 2023; Soósová et al., 2021). Contribuyen, además, en el aumento del bienestar psicológico (Bożek et al., 2020; Hariharan & Kapoor, 2020; Sarita & Sharma, 2022), en la buena salud mental (Manoiu et al., 2023), en la satisfacción con la vida (Strange et al., 2023), en la disminución de sufrimiento (Saiz et al., 2021), en la recuperación de víctimas de violencia doméstica (Simonič, 2021), en la reducción del estrés (Puntel & Adam, 2021), entre otros.

Moreira-Almeida et al. (2006) realizaron un metaanálisis de 850 estudios respecto a la relación entre la religión y la salud mental publicados durante el siglo XX disponibles en diversas bases de datos (Medline, PsycLit, SocLit, CINAHL, Current Contents, HealthStar, Cancerlit, Scielo y Lilacs). Encontraron que, en la mayor parte de ellos, mayores niveles de implicación religiosa se asociaban con mayor bienestar psicológico (evaluado como afecto positivo, felicidad, satisfacción con la vida y el estado de ánimo positivo). Este resultado se observó incluso en la misma o mayor medida que variables como la red de apoyo, el nivel económico y el estado civil. Todo ello es consistente con estudios realizados en distintos países, grupos humanos, religiones y edades (Koburtay et al., 2023).

En concreto, respecto a las personas adultas mayores, diversas investigaciones han encontrado relación entre los indicadores de bienestar subjetivo, espiritualidad y religiosidad (Thauvoye et al., 2018; Cowlishaw et al, 2013). En el caso particular costarricense, Cruz-Muñoz et al. (2010), en su estudio cualitativo en adultos mayores con trastornos depresivos, encontraron que las únicas conductas de afrontamiento utilizadas por todas las personas participantes fueron la asistencia al Centro Diurno y seguir sus prácticas religiosas. Sin embargo, a pesar de la enorme evidencia en torno a los beneficios de la religiosidad y de la espiritualidad en la salud mental, dichos aspectos apenas han sido contemplados en los modelos de intervención en envejecimiento (Crowther et al., 2002; Martins et al., 2022; Sadoughi & Hesampour, 2020).

Sobre este último punto, es importante señalar que, a finales de los años 80, el Modelo del Envejecimiento con Éxito de Rowe y Kahn (1987), con el advenimiento posterior de una serie de modelos que parten desde una perspectiva más positiva del envejecimiento, han constituido un cambio de paradigma. En este sentido, también se destacan el Modelo de Optimización Selectiva con Compensación (SOC) de Baltes y Baltes (1993) y el Modelo Multidimensional de Envejecimiento con Éxito de Iwamasa e Iwasaki (2011). Este último fue el primero en incluir la espiritualidad como elemento fundamental del envejecimiento con éxito (Blanco-Molina et al., 2019).

La ausencia de ambas variables (religiosidad y espiritualidad) en los de envejecimiento con éxito podría deberse a las dificultades en su medición o a la distinción conceptual entre ambos aspectos. Esta última tarea que no resulta sencilla, pues una definición operacional podría ofrecer un valor limitado para un fenómeno que es complejo y multidimensional. Además, una definición muy amplia podría llevar a perder las características que distinguen y diferencian la religión de la espiritualidad (Hill et al., 2000). De esta manera, el consenso, en cuanto al significado de la espiritualidad y su relación con la salud, no se encuentra bien establecido dentro de la literatura (Michaelson, 2021).

Turner et al. (1995) señalan que, durante los años sesenta y setenta, tuvo lugar una corriente de separación entre el significado de religiosidad y la noción de espiritualidad. Mientras que la religiosidad involucra la práctica espiritual en contextos colectivos en los que hay validación y apoyo a los rituales asociados (Blanco-Molina et al., 2021), la espiritualidad se orienta más al ámbito personal (Michaelson, 2021).

Siguiendo las ideas de Erikson (1997), se podría pensar que la búsqueda del sentido de la vida y la ego-trascendencia se vuelve especialmente relevante en la medida en que nos acercamos al final de la vida (White, 2015). Resulta importante señalar que, a pesar de que algunos estudios en personas adultas mayores en sociedades europeas y estadounidenses muestran una mayor inclinación hacia la espiritualidad en la vejez (Can Oz et al., 2022; Peteet et al., 2019), esta situación quizás se debe más que a un aspecto propio de la etapa del desarrollo, a la influencia que tendría la cohorte y el contexto (Richert & Corriveau, 2022; Coleman et al., 2016).

Ahora bien, a pesar de que la espiritualidad comprende una vivencia de un estilo más personal, que no necesariamente se encuentra revestida de elementos ritualísticos de práctica colectiva, esta con frecuencia es experimentada dentro de un contexto religioso (a veces predominante).

Actualmente, Costa Rica es un estado confesional cristiano de denominación católica, corriente religiosa con la cual se identifica la mitad de la población (Instituto de Estudios Sociales en Población ENT#091;IDESPOENT#093;, 2019a). Si bien autores como Bengtson et al. (2013) han encontrado que existe una tendencia en Occidente a que las personas conserven la religiosidad con la que fueron criados, la Iglesia Católica costarricense ha perdido en las últimas décadas parte importante de sus fieles debido al crecimiento de otras vivencias religiosas o espirituales y al aumento de la población no creyente (IDESPO, 2019a). El 52.5% de los costarricenses en la actualidad se identifican como católicos, dato que contrasta con el 77% de la población que dice haberse criado bajo dicha religión en su infancia (IDESPO, 2019a). De esta manera, se puede observar que la tradición religiosa costarricense está cambiando aceleradamente y, con ello, parte también de su cultura, en tanto que esta última es reflejo de las ideas tradicionales e históricamente derivadas (Kroeber & Kluckhohn, 1952).

Hilton et al. (2012) en un estudio realizado en latinoamericanos residentes en Estados Unidos, llegan a la conclusión de que el significado otorgado dentro de la cultura latina al envejecimiento se encuentra ausente en buena parte del corpus teórico, pues aspectos como la espiritualidad o el sentido de la vida en estrecha relación con el colectivismo y la familia no se suelen tomar en cuenta dentro de los modelos de envejecimiento.

En un estudio realizado por el IDESPO (2019b) respecto a componentes psicosociales de la calidad de vida de las personas adultas mayores en Costa Rica, se concluye que es importante incluir la espiritualidad en los modelos que abarquen la calidad de vida de los adultos mayores, pues, según los resultados obtenidos, un 97% de la población consultada indicó que su espiritualidad les ayuda a vivir mejor, y un 96.2% indicó que su fuerza espiritual les ayudaba a sentirse felices en sus vidas. De igual manera, Bolaños y Helo (2015), a partir de datos generados por el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, reportan que, en una muestra de más de 2.000 adultos mayores costarricenses, la espiritualidad constituye un factor de protección contra la depresión.

En un sentido cultural, al costarricense se le caracteriza por su noción de familia extensa y por los lazos estrechos dentro de la misma, los cuales suponen influir de forma importante en sus miembros. De igual forma, se caracteriza por una orientación social que coexiste con un individualismo particular (Biesanz et al., 1987, citados por Rosabal-Coto, 2004), aspectos que de igual forma deben ser tomados en cuenta dentro de su concepción del envejecimiento.

Adicionalmente, es importante mencionar que, en el caso particular costarricense, el proceso de envejecimiento poblacional es acelerado (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor ENT#091;CONAPAMENT#093; et al., 2020) en comparación con el resto de la región Latinoamericana. Según la Organización Mundial de la Salud (Zúñiga-Solano & Sánchez-Bolaños, 2019), Costa Rica, junto con Chile y Cuba, presentan las tasas de fecundidad más bajas de la región (inferiores a 1.8 hijos por mujer) y una esperanza de vida al nacer superior a los 80 años, aspectos que, en conjunto, implican una importante transición demográfica (CEPAL, 2018). Frente al aumento de la esperanza de vida y el descenso de la tasa de fecundidad durante las últimas décadas, se estima que el 12.36% de adultos mayores de 60 años con los que contaba el país en 2018 (INEC, 2021) pasará a ser un 25% en el año 2050 (CONAPAM et al., 2020). Es importante señalar que se trata de una cohorte de personas mayores en la que se podría concebir la religiosidad y la espiritualidad como aspectos diferenciados, debido a la tendencia hacia la pérdida de prosélitos dentro de las prácticas institucionalizadas del país. Esto es relevante si se considera que un 95% de los costarricenses fueron criados como católicos o protestantes y si se toma en cuenta que un 16.5% de la población se identifica como creyente sin denominación religiosa (IDESPO, 2019a).

Por todo ello, resulta necesario desarrollar instrumentos para medir la espiritualidad con propiedades psicométricas adecuadas que puedan ser útiles para entender un aspecto cultural tan fundamental para las poblaciones latinas, en este caso particular, para la población costarricense. Tras una búsqueda exhaustiva en repositorios académicos del país, no se encuentra una escala de espiritualidad que presente evidencias de validez para la población adulta mayor costarricense. En ese sentido, resulta de especial utilidad un instrumento en idioma español que esté diseñado para un contexto latinoamericano, como es el Índice de Espiritualidad para Adultos Mayores de Sánchez et al. (2012), el cual ha demostrado predecir la satisfacción vital dentro del envejecimiento aún por encima de pilares básicos como la condición física, y el contacto y actividad social (Tomás et al., 2016a).

Se trata de una medida breve y unifactorial desarrollada en México, la cual ha demostrado adecuados indicadores psicométricos para la población adulta mayor de dicho país. Los autores han enfatizado en que se trata de un instrumento que mide la espiritualidad como algo distinto de la religiosidad, por lo que sus ítems carecen de contenido religioso expreso.

Sánchez et al. (2012) mencionan que, para la fecha de la publicación de su estudio, en Latinoamérica, era difícil dar con medidas de espiritualidad en las cuales el constructo se estableciera como algo distinto a la religiosidad. Más de una década después, este sigue siendo el caso, pues, si bien existen algunos estudios dedicados al desarrollo instrumental de medidas de espiritualidad, estos cuentan aún con contenido religioso (Gonzáles-Rivera et al., 2017; Oñate et al., 2022; Reyes et al., 2017). Por otra parte, consisten en instrumentos diseñados para su aplicación en poblaciones o contextos ajenos a la población adulta mayor (Oñate et al., 2022; Reyes et al., 2017).

La presencia de contenido religioso en los reactivos no solo afecta en términos de la validez del constructo, sino también en cuanto a las posibilidades de investigación ante preguntas relevantes en la literatura sobre este tema; por ejemplo, si los altos niveles encontrados de espiritualidad en adultos mayores se deben, en mayor medida, a que estos pertenecen a una cohorte respectiva y a las influencias culturales vivenciadas, o a la vejez y las particularidades de esta etapa del desarrollo en sí misma (Coleman et al., 2016).

Tras una revisión de literatura, no se cuenta, desde la publicación original de Sánchez et al. (2012), con otros estudios latinoamericanos centrados en sus propiedades psicométricas, esto a pesar de que se han brindado evidencias de validez convergente con respecto a la satisfacción con la vida y el bienestar psicológico (Tomás et al., 2016a).

El contar con una escala de espiritualidad con adecuadas propiedades psicométricas permitirá estudiar la dimensión espiritual en la vida de la persona adulta mayor costarricense más allá de un nivel nominal de afiliación religiosa. Por esto, el objetivo de la presente investigación es explorar las propiedades psicométricas del Índice de Espiritualidad para Adultos Mayores en una muestra de población costarricense.

Método

Tipo de estudio

Si bien se utilizó un diseño transversal y retrospectivo que permitiera examinar la relación entre las variables, al tratarse de un estudio psicométrico de un instrumento psicológico, se propone la consideración de este como un diseño de investigación instrumental (Ato et al., 2013). Los datos recolectados se extrajeron de la base de datos de la investigación Longitudinal Older Learners (LOL-Costa Rica), desarrollada desde la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Valencia en España.

Participantes

La población participante constó de 282 costarricenses mayores de 50 años, que formaban parte del Programa (universitario) de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM-UNA). Se evaluaron variables sociodemográficas como la edad, el género, el estado civil y el nivel educativo, esto debido a que se trata de variables que se suelen tomar en cuenta en los estudios sobre la espiritualidad (Aydin et al., 2020; Elham et al., 2015; Ho et al., 2016; Lifshitz et al., 2018). Lifshitz et al. (2018), por ejemplo, encontraron diferencias en formas específicas de espiritualidad relacionadas con el nivel educativo. A su vez, Aydin et al. (2020) encontraron mayores niveles de búsqueda del significado en la vida en adultos mayores sin pareja.

La media de edad fue de 64 años (DT = 7.55) en un rango de 55-83 años. El 91% de los participantes fueron mujeres, de las cuales el 46.8% estaban casadas, 21.3% divorciadas, 21% viudas y 10.3% solteras. El 29.6% de la muestra contaba con estudios en primaria, el 32.4% con estudios secundarios y el 38.1% con estudios universitarios. La alta participación femenina en Programas Universitarios para Mayores (PUM) como en este caso, ha sido una constante en estudios anteriores (Blanco-Molina et al., 2023; Pinazo-Hernándis et al., 2022; Tomás et al., 2022; Blanco-Molina et al., 2021; Blanco-Molina & Salazar-Villena, 2017).

Como parte de los criterios de selección, se tomó en cuenta que la población fuera mayor de 50 años y estuviera matriculado en el Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM), programa universitario para personas mayores de la Universidad Nacional, Costa Rica.

Instrumentos

Índice de Espiritualidad para Adultos Mayores

La escala de Sánchez et al. (2012) consiste en seis ítems de tipo Likert de cinco anclajes que van desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo” y que miden la espiritualidad sin hacer mención de la religiosidad. La escala fue desarrollada para evaluar la espiritualidad positiva en población adulta mayor.

El análisis factorial exploratorio publicado por Sánchez et al. (2012) indicó una estructura de un solo factor (valor propio de 4.64 que explica el 77% de la varianza). En dicho estudio, el análisis factorial confirmatorio para estimar la unidimensionalidad de la medida mostró un ajuste adecuado (χ2 = 12.47, gl = 9, p = 1.88) con una RMSEA = .33 < 0.05 como único indicador de ajuste reportado por los autores. Los pesos factoriales reportados consistieron en .95, .92, .90, .86, .83, y .80 para los ítems del 1 al 6 respectivamente.

Finalmente, los autores encontraron evidencias de validez convergente, en tanto la escala se correlacionó negativamente con la Escala de Depresión Geriátrica (EDG) (Yesavage et al., 1982) (r = -.20, p = .01), y positivamente con la Escala de Bienestar de Diener et al. (1985) (r = .11, p = .01). Adicionalmente, Tomás et al. (2016a) reportan evidencias de validez convergente positiva con la Satisfacción con la Vida y con el Bienestar Psicológico. En cuanto a la confiabilidad, el alfa de Cronbach reportado por Sánchez et al. (2012) es de .94, registrando prácticamente el mismo valor que en diversas investigaciones con muestras de adultos mayores (Gonzáles-Cantero et al., 2021; Tomás et al., 2016a). Esta escala no se ha validado en población costarricense con anterioridad.

Escala Temporal de Satisfacción con la Vida (TSLS)

La TSLS de Pavot et al. (1998) se utilizó en el presente estudio para encontrar evidencias de validez convergente, ya que la satisfacción con la vida ha mostrado relacionarse de manera positiva con medidas de bienestar espiritual (Abid et al., 2020; Deb et al., 2020). Está conformada por 15 ítems tipo Likert que miden la satisfacción general con la vida. Incluye afirmaciones referidas a condiciones de la vida pasada, presente y futura con una escala de respuesta que va de 1 (“Muy en desacuerdo”) a 5 (“Muy de acuerdo”). Algunos de sus ítems son: “si tuviese que vivir mi pasado otra vez, no cambiaría nada” y “estoy satisfecho con mi vida actual”. El instrumento ha sido aplicado en varios países como Canadá, China, Alemania, España, Suiza, Estados Unidos y Turquía, en donde se reporta en general una estructura de tres factores para la escala (pasado, presente y futuro), a excepción del estudio conducido por Tomás et al. (2016b) (Guitard et al., 2022). En cuanto a la confiabilidad, se han reportado α entre el .87 y el .93 (Pavot et al., 1998; Akyurek et al., 2019; Carrillo et al., 2021).

Escala de Bienestar Psicológico

De igual forma, la escala de Ryff y Keyes (1995) se utilizó en el presente estudio para buscar evidencias de validez convergente, puesto que diferentes investigaciones han demostrado la relación existente entre la misma y diferentes medidas de espiritualidad (Hariharan & Kapoor, 2020; Sarita & Sharma, 2022). Además, se trata de una de las medidas más utilizadas y con mayores evidencias de validez para evaluar el bienestar psicológico. Ryff (1989) distinguió seis aspectos fundamentales dentro del bienestar psicológico que incluyen: (a) el crecimiento personal, (b) la autoaceptación, (c) el propósito en la vida, (d) relaciones positivas con otros, (e) dominio del entorno y (f) autonomía. Estas dimensiones pueden ser concebidas bajo dos grandes tradiciones: la perspectiva del bienestar hedónico (más relacionado a sensaciones y experiencias de felicidad) o la concepción eudaimónica (experiencias de significado y propósito en la vida) (Gonzáles-Celis et al. citados por Ntozini & Abdullahi, 2021).

Para el instrumento original, tradicionalmente se ha considerado una estructura de seis factores para distintos contextos y poblaciones (incluídos adultos mayores) (Costeau-Bărluţiu et al., 2018; Seo et al., 2019). En este caso, se utilizó la versión de 18 ítems (Ryff & Keyes, 1995) en su adaptación por Díaz et al. (2006) al español, la cual cuenta con puntuaciones comprendidas entre 1 (“Totalmente en desacuerdo”) y 5 (“Totalmente de acuerdo”). Versiones breves de la escala han reportado una confiabilidad entre .70 y .89, presentando evidencias de validez convergente y discriminante con otras medidas (Hariharan & Kapoor, 2020).

Procedimiento de recolección

Inicialmente, la investigación fue aprobada por el Comité Ético Científico de la Universidad Nacional, mediante el acuerdo UNA-CECUNA-ACUE-26-2017. Previo al inicio del estudio, uno de los investigadores asistió presencialmente a las aulas en donde los participantes recibían sus cursos y en donde se les informó sobre el propósito del estudio. Posteriormente, se facilitó por escrito el consentimiento informado a todas las personas participantes, a quienes se les leyó el mismo en voz alta, explicando las instrucciones generales para llenar los cuestionarios, de manera que pudiesen despejar dudas. El investigador procedió a explicar que la participación tenía un carácter enteramente voluntario, que los datos recolectados serían anónimos, y que los mismos se utilizarían con fines académicos. Posteriormente, los cuestionarios fueron aplicados por estudiantes avanzados de la carrera de Psicología, quienes, además, fueron entrenados por el equipo investigador.

Los estudiantes recolectaron la información por medio de una batería de pruebas de papel y lápiz autoadministradas. En el caso de que alguna persona participante no pudiera responder la batería de pruebas por sí sola, se planificaba una entrevista individual para el llenado del cuestionario. Las entrevistas tenían una duración aproximada de treinta minutos en función de las necesidades de cada participante. La participación fue libre y voluntaria, en concordancia con la normativa nacional e internacional en investigación. Posteriormente los datos fueron anonimizados, para pasar finalmente a codificarse en una base de datos para su procesamiento y análisis en el software SPSS v.25.

Análisis estadísticos

Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio para comprobar la estructura subyacente a la covariación empírica de los ítems en relación con la estructura teórica original de la escala y su ajuste a la muestra investigada (Muñiz, 2002). Para ello, se utilizó el análisis de Chi Cuadrado (Maruyama, 1998), así como diferentes indicadores de ajuste para evaluar la diferencia entre la matriz de varianzas y covarianzas del modelo teórico, respecto a la matriz de varianzas y covarianzas de los datos empíricos (Hu & Bentler, 1995).

Entre estos indicadores de ajuste, se utilizaron tanto el índice de ajuste comparativo (CFI) como el Índice de Tucker-Lewis (TLI), en los cuales se busca que sean mayores o iguales que .90 para considerarse aceptables (Marsh et al., 2004). Además, se consideraron el error de aproximación (RMSEA) y la raíz cuadrada de la media de residuos cuadrados (SRMR) para los errores observados, los cuales, para ser aceptables, deben ser menores a .08 (Schreiber et al., 2006). De igual forma, se realizaron análisis de consistencia interna mediante el alfa de Cronbach y el omega de McDonald para el Índice de Espiritualidad para Adultos Mayores (Sánchez et al, 2012), la Escala de Satisfacción Temporal con la Vida (Pavot et al., 1998) y la Escala de Bienestar Psicológico (Ryff & Keyes, 1995), así como para las correlaciones bivariadas de Pearson para encontrar evidencias de validez convergente.

Los datos no hicieron posible el realizar análisis de invarianza entre sexo y otras variables sociodemográficas debido a la cantidad de parámetros en el modelo teórico del Análisis Factorial Confirmatorio. En el caso del sexo, por ejemplo, la cantidad de hombres (N = 19) era inferior a la cantidad de parámetros, por lo que no era posible realizar el análisis. Todos los análisis fueron hechos con el programa estadístico IBM SPSS, v. 25.0 (IBM Corp., 2017). Se utilizaron para los análisis factoriales confirmatorios el programa Mplus 8.7, el cual incorpora los métodos desarrollados por Satorra y Bentler (2001) en dicha versión (Mplus, 2024). Para ello, también se utilizó el estimador de Mínimos Cuadrados Ponderados (WLSMV), ya que se trataba de variables categóricas.

Resultados

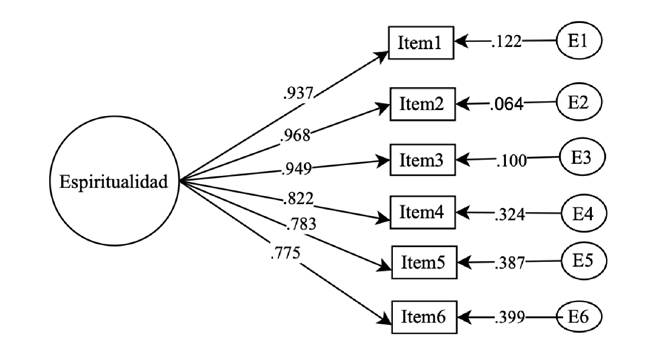

En cuanto al Análisis Factorial Confirmatorio, el modelo original de la escala de un solo factor mostró índices de ajuste que como puede apreciarse en la Tabla 1, resultaron razonablemente buenos (χ2 = 21.031, gl = 9, p < .001; CFI = .997; TLI = .994; RMSEA = .094 ENT#091;.041 - .148ENT#093;, SRMR = .022). Las cargas factoriales estandarizadas se presentan en la Tabla 2. Todos los ítems mostraron cargas estadísticamente significativas (p < .001). El rango de las cargas factoriales va de un mínimo de .775 a un máximo de .968 (ver Figura 1).

Tabla. 1 Índice de ajuste del modelo de AFC

| Escala | χ2 | Gl | p | CFI | TLI | RMSEA IC 90% | SRMR |

| Espiritualidad | 21.031 | 9 | < .001 | .997 | .994 | .041 - .148 | .022 |

Tabla 2 Reactivos y cargas factoriales estandarizadas para el Índice de Espiritualidad para Adultos Mayores

| Reactivos | R 2 |

| 1. Mi espiritualidad me ayuda a definir mis metas | .878 |

| 2. Mi espiritualidad es importante porque responde a mis dudas sobre el significado de la vida | .936 |

| 3. Mi espiritualidad me ayuda a entender el significado de las situaciones que vivo | .900 |

| 4. Me considero una persona espiritual | .676 |

| 5. Dejar huella en esta vida es una guía para mí | .613 |

| 6. Creo que hay un ser superior que guía mi vida | .601 |

Nota. Todas las cargas factoriales fueron significativas al .01. No se covariaron errores de los ítems.

Figura 1 Diagrama del Análisis Factorial Confirmatorio del Índice de Espiritualidad para Adultos Mayores

En cuanto a las evidencias de validez nomológica, existe una correlación entre la Escala de Espiritualidad con las escalas propuestas. Tanto con la Escala de Satisfacción Temporal con la Vida (r = .263, p = .001) como con la de Bienestar Psicológico (r = .173, p = .035) se evidencia validez convergente de la escala de espiritualidad.

En la Tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos, indicadores de la confiabilidad y correlaciones entre las medidas utilizadas. Respecto a las variables sociodemográficas, se evidencia una relación positiva entre la edad y la espiritualidad (r = .237, p = .004). También sobre la edad como variable, esta evidenció relaciones positivas tanto con el bienestar psicológico (r = .122, p = .04) como con la satisfacción con la vida (r = .227, p = .001), de forma en que una mayor edad encontró relación con mayores niveles de estas tres variables mencionadas. No se encuentra correlaciones entre la espiritualidad y otras variables sociodemográficas como el nivel educativo y el estado civil. Por último, no se realizaron análisis de comparación por sexo, ya que, como se indicó en la descripción de la muestra, el 91% de las personas participantes del estudio fueron mujeres.

Tabla 3. Coeficientes de consistencia interna, estadísticas descriptivas y correlaciones para las variables de estudio

| Variable | n | α | ω | M | DT | 1 | 2 | 3 |

| 1. Espiritualidad | 150 | .91 | .91 | 4.5 | .68 | - | - | - |

| 2. Satisfacción con la vida | 280 | .87 | .88 | 3.9 | .93 | .263** | - | - |

| 3. Bienestar Psicológico | 282 | .65 | .70 | 3.5 | .46 | .173* | .39** | - |

| Nota. Mín. = 1; Máx. = 5. | *p < .05; **p < .01 |

Discusión

El Índice de Espiritualidad para Adultos Mayores de Sánchez et al. (2012), aplicado a los participantes del presente estudio, indica un excelente resultado de confiabilidad por su consistencia interna de .91, según el indicador alfa de Cronbach y omega de McDonald. Este resultado es muy similar al .94 reportado tanto por Sánchez et al. (2012) como por González-Cantero et al. (2021), y el .93 obtenido por Tomás et al. (2016a).

Con respecto a la validez convergente, se encontró una correlación significativa de efecto moderado tanto con el indicador de satisfacción con la vida como con el de bienestar psicológico, lo que muestra el buen comportamiento de la escala de espiritualidad con constructos distintos a la evidencia científica antecedente (Deb et al., 2020; Sarita & Sharma, 2022; Tomás et al., 2016a).

En relación con la validez del constructo con análisis factoriales confirmatorios, se encontró que los seis ítems se ajustaron a la estructura original unidimensional, con cargas factoriales superiores a .70, lo que explica buena parte de la varianza asociada al factor único de espiritualidad. En cuanto a las cargas factoriales, los ítems muestran, de manera general, resultados muy satisfactorios. Por lo anterior, se recomienda utilizar la escala completa con todos sus ítems, constituyendo así un buen indicador para medir la espiritualidad en población adulta mayor comprobada en distintas culturas, como la mexicana (Sánchez et al., 2012), la española (Blanco-Molina et al., 2021) y la costarricense con buenas evidencias psicométricas.

Si bien es cierto que las cargas factoriales resultaron satisfactorias, los ítems 5 y 6 reflejaron valores algo inferiores en comparación con los primeros cuatro ítems de la escala, un aspecto que sucede tanto en la aplicación de Sánchez et al. (2012) como en la presente investigación. Ello quizás se deba a que el contenido de ambos ítems podría no adecuarse por completo a otras cosmovisiones, ya que, como indican MacKinlay (2017) y McFadden (2022), la espiritualidad puede experimentarse en conexión con personas, la naturaleza o incluso con el mundo creado por el ser humano, y no necesariamente bajo la noción de un ser superior como indica el ítem 6.

De igual forma, el ítem 5 hace alusión a “dejar una huella”, una idea que podría ser incluso interpretada como contraria a la espiritualidad bajo concepciones orientales (Budismo o el Taoísmo, por ejemplo), en las cuales la noción del “no ser” y del “vacío” juegan un rol importante dentro de la sabiduría, inclusive como forma de vida (Van Gordon et al., 2017; Van Gordon et al., 2015). El contenido de ambos ítems finales resulta importante, pues, en otras latitudes, las nuevas cohortes han empezado a abrazar una mayor diversidad de concepciones espirituales (Mason et al., 2007; Pew Research Center, 2015). Dicho fenómeno podría ocurrir eventualmente dentro de las nuevas generaciones que vivirán el cambio demográfico.

Con respecto a las diferencias generacionales, las nuevas cohortes aceptan en mayor medida a las minorías sexuales (Ferrari & Mancini, 2020), un aspecto que ha resultado controversial dentro del manejo que le ha dado al tema distintas instituciones religiosas. Es por todo lo anterior que contar con medidas de espiritualidad sin elementos de religiosidad podría ser importante en estudios futuros, pues un 95% de la población costarricense fue criada como católicos o evangélicos, pero hoy en día un 16.5% son creyentes sin identificación religiosa (IDESPO, 2019a).

Un hallazgo interesante es que la edad muestra relaciones significativas y moderadas con la espiritualidad, el bienestar psicológico y la satisfacción con la vida. En general, la mayoría de las investigaciones sobre el bienestar general señalan que no cambia de forma significativa a lo largo del ciclo vital (Minucciani & Saglar, 2020). La relación significativa encontrada en este caso podría deberse quizás a que los participantes asisten a programas universitarios para personas mayores, en los cuales se promueve el envejecimiento activo, hecho que parece propiciar que perciban una comparación a la baja respecto a los pares que no asisten a actividades similares. Ello les genera una sensación subjetiva de estar mejor respecto al grupo de referencia. Esta sensación podría acrecentarse con la edad de los participantes, pues, a mayor edad, mayor es también el número de personas conocidas que, por su condición o funcionalidad, no podrían disfrutar de las mismas actividades.

Cabe destacar, por otro lado, que la relación entre la edad y la satisfacción con la vida no es clara en la literatura, ya que varía mucho de país a país (Fortin et al., 2015). En investigaciones previas con poblaciones similares en Costa Rica, se encontró esta misma relación positiva entre edad, satisfacción con la vida y espiritualidad (Blanco-Molina et al., 2021). Se considera necesario seguir indagando estas variables en poblaciones mayores y muy mayores a nivel nacional, pues se ha explorado poco.

En cuanto a la edad y la espiritualidad, la literatura sostiene que existe una relación positiva; sin embargo, algunos autores han apuntado que dicha relación, más que deberse al proceso de envejecer propiamente, tendría que ver con características comunes de la cohorte respectiva (Coleman et al., 2016). Probablemente las nuevas cohortes, bajo la tendencia actual en el país, puedan darnos mayor claridad en este punto. Para ello, este Índice de Espiritualidad sería necesario.

Respecto al resto de variables sociodemográficas, no se realizaron análisis inferenciales a partir del género debido a la baja participación masculina en el estudio, lo cual es una tendencia en este contexto. Sin embargo, diversas investigaciones han reportado no haber encontrado diferencias significativas al estudiar la espiritualidad en función del género (Deb et al., 2020; Elham et al., 2015; Ho et al., 2016; Lifshitz et al., 2018). De igual forma, no se encontraron diferencias significativas en este estudio con respecto al estado civil, lo cual concuerda también con diversos hallazgos en la literatura sobre el tema (Aydin et al., 2020; Elham et al., 2015; Lifshitz et al., 2018).

En el caso del nivel educativo, tampoco se encontraron relaciones significativas con la espiritualidad, lo cual coincide con lo hallado por Elham et al. (2015). Sin embargo, Lifshitz et al. (2018), al utilizar un instrumento que distingue entre diferentes dominios de la variable (SHALOM; Fisher, 2010), encontraron mayores niveles de espiritualidad comunal (referida a la calidad y profundidad de relaciones interpersonales que son expresadas con amor, perdón, confianza, esperanza y fe en la humanidad) en personas con mayor nivel educativo. Encontraron, en su lugar, mayores niveles de espiritualidad trascendental (relación con algo más allá del nivel humano que involucra fe y adoración) a menor nivel educativo. Por esta razón, sería quizás recomendable utilizar dicho instrumento, o al menos uno que distinga entre diversos ámbitos de la espiritualidad en casos en que exista un especial interés en estudiar el fenómeno en relación con el nivel educativo.

Por último, existen muchas medidas que evalúan la espiritualidad en distintos contextos y poblaciones, principalmente desarrolladas en contextos anglosajones. Estos instrumentos tienen diferentes grados de dificultad, con estructuras multidimensionales y otros unidimensionales; sin embargo, este no es el caso para la población latina, para la cual existen pocos instrumentos que midan la espiritualidad en adultos mayores como algo distinto de la religiosidad (Sánchez et al., 2012). Es por esta razón que contar con una escala sencilla y validada en distintas culturas latinas en las que la espiritualidad tiene un peso importante dentro del envejecimiento saludable resulta un avance en investigación importante dentro de los modelos de envejecimiento con éxito en el contexto iberoamericano, sobre todo porque la espiritualidad ha resultado ser un buen indicador asociado al bienestar durante la vejez (Thauvoye et al., 2018; Cowlishaw et al., 2013).

Las principales limitaciones del estudio se encuentran en la muestra, puesto que un 91% eran mujeres, y es importante considerar que la espiritualidad, en este estudio, podría haber arrojado puntuaciones mayores de lo esperado respecto a una muestra más balanceada en cuanto al género (Deb et al., 2020; Hariharan & Kapoor, 2020). Por esta razón, sería recomendable poner a prueba el instrumento en muestras masculinas de personas adultas mayores. De igual forma, la muestra fue conformada una población participante de los programas universitarios para personas mayores, por lo que podrían considerarse como envejecientes. Ello, sin duda, limitó la variabilidad de la muestra. Es recomendable en estudios futuros contar con mayor variabilidad de personas, por ejemplo, con muestras de personas mayores institucionalizadas y poblaciones clínicas.

Adicionalmente, si bien el Índice de Espiritualidad para Adultos Mayores de Sánchez et al. (2012) ha demostrado ser un instrumento adecuado para su uso en la población adulta mayor costarricense actual, sería conveniente realizar modificaciones en la redacción de algunos de sus ítems por un motivo de inclusión de espiritualidades no teístas o no tradicionales. A pesar de que estas vivencias son de momento escasas en nuestro contexto, podrían incrementar en número en el futuro en cohortes que religiosa y espiritualmente podrían presentar mayor diversidad.

Otra limitación y recomendación para futuras investigaciones estriba en la importancia de recolectar el dato de la afiliación religiosa de los participantes, lo cual constituye información valiosa para la comprensión del fenómeno.

Por último, se considera que los reactivos del instrumento no suponen un contenido exclusivo de personas adultas mayores, por lo que se recomienda avanzar con la realización de estudios sobre las propiedades psicométricas del instrumento en poblaciones adultas de otras edades.