Introducción

El modelo de habilidad de la inteligencia emocional comprende el concepto como la suma de distintas habilidades cognitivas de cara a detectar, emplear, discernir y dominar las emociones (Mayer & Salovey, 1997), tanto a nivel intrapersonal como interpersonal (Mayer, Salovey, & Caruso, 2004). Siguiendo con este modelo, la inteligencia emocional se compone de cuatro secciones o ramas, integradas cada una de ellas por distintas habilidades, las cuales se desarrollan de forma diferente, atendiendo a su propia complejidad (Salovey, Detweiler-Bedell, Detweiler-Bedell, & Mayer, 2008). En concreto, se corresponden con una estructura jerárquica, las cuales hacen alusión, de mayor a menor complejidad, a la regulación reflexiva de las emociones, la comprensión y análisis de las emociones, la facilitación emocional del pensamiento y la percepción, valoración y expresión de las emociones (Cabello, Fernández-Berrocal, Ruiz, & Extremera, 2006;Fernández-Berrocal & Extremera, 2005;García del Castillo-López, García del Castillo, & Marzo, 2013).

Por ello, el conjunto de todas estas habilidades se corresponde con el concepto global de inteligencia emocional, en el que el protagonismo recae en las habilidades para reflexionar en cuanto a las emociones, el potencial de estas para beneficiar y dirigir el pensamiento (Mayer & Salovey, 1997), en la que no tiene cabida ningún aspecto de la personalidad (Fernández-Berrocal & Extremera, 2009).

Conviene aclarar que, en la actualidad, se corresponde con uno de los modelos que más aceptación, difusión e investigación ha suscitado en España (Extremera & Fernández-Berrocal, 2002;Fernández-Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004;Fernández-Berrocal, Ramos, & Extremera, 2001;Fernández-Berrocal, Salovey, Vera, Extremera, & Ramos, 2005;Latorre & Montañés, 2004;Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro, & Gómez-Benito, 2004). Además, se trata del modelo que más soporte empírico y rigor científico posee (Cazalla-Luna & Molero, 2016;Fernández-Berrocal & Ramos, 1999;Mayer, Caruso, & Salovey, 1999;Salguero, Fernández-Berrocal, & Iruarrizaga, 2004).

Aunado a ello, este modelo posee, como una de sus más notorias contribuciones, el hecho de aportar un concepto de inteligencia emocional que puede ser evaluado a través de distintos instrumentos elaborados concretamente para ello; sobre todo, los test de ejecución, cuya finalidad reside en evaluar tanto la percepción de las propias habilidades emocionales como el nivel de ejecución de estas (Extremera, Salguero, Fernández-Berrocal, & Ruiz-Aranda, 2009;Salguero, Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, Castillo, & Palomera, 2011), como es el Trait Meta-Mood Scale-48 (TMMS-48) creado porSalovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995).

A partir de este modelo, autores comoAritzeta et al. (2016)identifican a la inteligencia emocional con tres dimensiones, creando un submodelo que, en este caso, se corresponde con la percepción, la comprensión y la regulación de las emociones. Siguiendo con la utilización de las medidas de autoinforme, los autores proponen la evaluación de la inteligencia emocional a través del TMMS-24 (Fernández-Berrocal et al., 2004), que se trata de un instrumento de evaluación elaborado a partir del Trait Meta-MoodScale (TMMS).

En los útlimos años, el estudio de la inteligencia emocional desde los contextos sociales y educativos ha cobrado un especial interes (Yudes, Peña, & Pacheco, 2019) y se ha consolidado en estos ámbitos como una línea de investigación emergente, pues tales habilidades emocionales juegan un papel crucial ante el abordaje y afrontamiento de circustancias de carácter negativo (Ruvalcaba, Gallegos, Solis, Gabriela, & Bravo, 2019).

Es decir, una persona considerada emocionalmente inteligente posee las habilidades necesarias para afrontar diversas situaciones estresantes con más éxito que aquella que no lo es. Siendo capaz, a su vez, de recibir y analizar los estados de ánimo propios y ajenos, expresarlos con claridad, regular sus propias emociones y emitir una respuesta de manera asertiva ante la situación estresante (Omar, Paris, Uribe, Ameida, & Aguiar, 2011). En este sentido, cobra también una especial relevancia la implicación educativa y junto con ella la denominada educación emocional, la cual tiene como finalidad máxima el desarrollo de diversas competencias emocionales (Bisquerra & Pérez-Escoda, 2007).

En el ámbito educativo universitario esta enseñanza de las competencias emocionales también se ha consolidado como un tema de gran relevancia (Singer, Guzmán, & Donoso, 2009), ya que las habilidades emocionales son relevantes tanto para el desarrollo exitoso de un trabajo como para la inserción laboral (Matus & Gutiérrez, 2015). Es decir, que mediante la educación emocional se está dotando al alumnado universitario de determinadas competencias muy valoradas en el mundo laboral, como son la capacidad para establecer interrelaciones positivas con los compañeros, la capacidad de resolución de incidentes, el trabajo cooperativo, la apertura y deseo al cambio o el pensamiento basado en la innovación (Luy-Montejo, 2019).

Además de ello, la etapa universitaria está caracterizada por ser un momento en el que el sujeto debe enfrentarse a numerosos retos que, en ocasiones, pueden percibirse por los propios estudiantes inmersos en esta etapa como estresantes para ellos (Saddki, Sukerman, & Mohamad, 2017). Como consecuencia, estos pueden llegar a provocar en el alumnado problemas de salud, en general, y psicológicos, en particular (Bergin & Pakenham, 2015;Storrie, Ahern, & Tuckett, 2010). Ante lo cual, la inteligencia emocional se consolida como una herramienta adecuada para hacer frente a tales sucesos estresantes, obtener un adecuado rendimiento académico y conseguir el bienestar emocional (Parhiala et al., 2018;Villanueva, Montoya-Castilla, & Prado-Gascó, 2017).

Sin embargo, los beneficios de unos adecuados niveles de inteligencia emocional no solamente son aplicables a esta etapa, sino que una vez en ejercicio, cuando sean profesores, la Inteligencia Emocional se considera un recurso a la hora de percibir, analizar y regular las emociones negativas (Suárez & Martín, 2019) y un factor preventivo del malestar docente y laboral, conocido como síndrome deburnout, el cual se caracteriza por el cansancio emocional, la actitud apática y el sentimiento de falta de realización laboral (Maslach & Jackson, 1986).

A esto se suma que las personas con altos niveles de inteligencia emocional se caracterizan por el empleo de un razonamiento de tipo flexible y el gusto por lo variado y flexible (Mayer & Salovey, 1997;Jiménez & López-Zafra, 2013) rasgos que propician una mayor comprensión y actitudes de ayuda hacia los demás, cuestiones ineludibles en el profesorado y que repercuten incluso en una mejora de la integración social (Buenrostro et al., 2012), finalidad máxima de todo educador social.

En definitiva, la inteligencia emocional promueve el afrontamiento del estrés de manera eficiente, mejora el rendimiento académico, promueve el bienestar emocional e, incluso, el éxito profesional (Wang, Xie, & Cui, 2016;Ordóñez, González, Montoya-Castilla, & Schoeps, 2014). Por todo ello, la finalidad de este trabajo es analizar la inteligencia emocional percibida de los estudiantes universitarios. Las hipótesis de las que parte este trabajo son:

- Las mujeres presentan mayores niveles de inteligencia emocional (Mestre, Samper, Frías, & Tur, 2009;Toussaint & Webb, 2005).

- La edad no ejerce influencia en los niveles de inteligencia emocional, al igual que ocurre con el curso en que se encuentre el alumando (Shipley, Jackson, & Segrest, 2010).

Método

El método empleado es identificado como correlacional y deex post facto, de carácter retrospectivo y comparativo, ya que mediante el mismo se contrastan dos o más grupos según una determinada característica (eg: curso, sexo, titulación) con una variable dependiente. En este caso, se corresponden con las puntuaciones alcanzadas en la inteligencia emocional percibida obtenidos tras la aplicación del TMMS-24.

Participantes

La muestra está compuesta por un total de 175 sujetos que se encuentran realizando el tercer y cuarto curso de sus estudios de Grado; en concreto, el Grado de Educación Social de la Universidad de Almería (España), los cuales han sido seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple. Antes de realizar el cuestionario, se ofreció a la muestra una breve descripción de la finalidad de la investigación por parte del investigador principal y se facilitó un documento de consentimiento informado que garantizaba la confidencialidad y el anonimato de los datos recabados en este trabajo, el cual fue leído y firmado por cada uno de los participantes y entregado junto con el cuestionario una vez realizado.

La edad media de la muestra es de 25.79 años, con una desviación típicaDT= 8.01. En cuanto al sexo, el 22.9% (n= 40) son hombres, y el 77.1% (n= 135) mujeres. En cuanto al curso, pertenecen al tercer curso el 42.9% (n= 75) y al cuarto curso el 57.1% (n= 100).

Instrumentos

Se han empleado dos instrumentos en este estudio. El primero de ellos, un instrumento elaboradoad hoc, cuyo objetivo fue recabar información de tipo sociodemográfico sobre la muestra, en cuanto a cuestiones como la edad, el sexo, la titulación o la formación en el contexto educativo.

El segundo instrumento empleado es el Trait Meta Mood Scale-24 (TMMS-24), elaborado porFernández-Berrocal et al. (2004), el cual se corresponde con una adaptación del Trait Meta-MoodScale (TMMS), elaborado porSalovey et al. (1995), que posee como finalidad la evaluación de la inteligencia emocional percibida por el propio sujeto. Se trata de una medida de autoinforme de la inteligencia emocional, compuesto por veinticuatro ítems que evalúan las tres dimensiones de la inteligencia emocional aportadas por el modelo de Salovey y Mayer (1990): percepción, comprensión y regulación de las emociones. Posee ocho ítems que evalúan cada una de esas dimensiones (Rey & Extremera, 2012;Rueda & López, 2014) mediante una escala Likert de cinco puntos (en la que 1 significa nada de acuerdo y 5 significa el máximo de acuerdo con la afirmación) (Rey & Extremera, 2012).

De tal manera, los ítems del uno al ocho evalúan la percepción emocional; del ítem nueve al dieciséis, evalúan la comprensión emocional; y, los ítems del diecisiete al veinticuatro evalúan la regulación emocional (Rueda & López, 2014). En la actualidad, el TMMS-24 se ha convertido en uno de los instrumentos más empleados a nivel nacional e como internacional, y es utilizado en investigaciones tanto de carácter educativo como psicológico (Extremera & Fernández-Berrocal, 2005).

Las propiedades psicométricas de este instrumento son apropiadas (Fernández-Berrocal et al., 2004). En concreto, el α de Cronbach es de .90 para la percepción de las emociones, .90 para la comprensión de las emociones, y = .86 para la regulación de las emociones (Cazalla-Luna, Ortega-Álvarez, & Molero, 2015), al igual que posee una fiabilidad test-retest favorable, atención = .60; claridad = .70 y reparación = .83 (Extremera & Fernández-Berrocal, 2005;Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre, & Guil, 2004). En el caso de este trabajo, α =.94 para la atención emocional, α =.98 para la comprensión de las emociones, y α =.89 para la regulación de las emociones.

Procedimiento

Se facilitó al alumnado, mediante el aula virtual de distintas asignaturas, un enlace en el que podían acceder a la información y realización del cuestionario. Previamente a ello, dicho cuestionario había sido creado en la plataforma de encuestas Lime Survey. El tiempo disponible para la realización del cuestionario fue ilimitado y la única restricción existente fue el hecho de que si no respondían todas las preguntas que aparecían en la pantalla, no les dejaría continuar. Además, también se configuró esta plataforma de encuestas para que en el caso de no acabarla en un intento, cuando volvieran a acceder, estuvieran guardadas las respuestas a las preguntas ya contestadas.

Análisis de datos

El análisis de datos se ha realizado mediante las pruebastde Student para grupos independientes; en este caso, aplicada con variables como el sexo o el curso, así como el análisis de la varianza de un factor (ANOVA), en este caso, con la edad. La realización de todas estas pruebas tuvo como finalidad no solamente medir las puntuaciones obtenidas en cuanto a la inteligencia emocional percibida, sino también analizar la posible existencia de diferencias entre cada grupo. Para finalizar, en aquellas situaciones en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas, se calculó ladde Cohen (1988) para medir el tamaño del efecto. Todo ello a través de la utilización del programa de análisis estadístico SPSS en su versión 23.

Resultados

Inteligencia emocional según el sexo

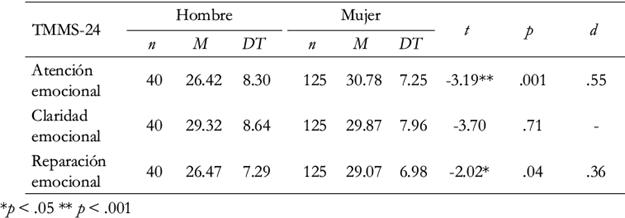

En la Tabla 1 se muestran los índices estadísticos descriptivos para los dos grupos, en este caso, mujeres y hombres, en las tres dimensiones de la inteligencia emocional, atención, claridad y reparación emocional. Como se puede observar, las puntuaciones de las mujeres son más altas en todas estas dimensiones.

Al respecto, los resultados obtenidos a partir de la pruebatpara muestras independientes en función del sexo muestran diferencias estadísticamente significativas en atención emocional (t (175)= -3.19;p< .001;d= .55) y en regulación emocional (t (175)= -2.02;p< .05;d= .36). Ante lo que se puede afirmar que las mujeres (M= 30.78) obtienen puntuaciones más elevadas que los hombres (M= 26.42); el tamaño del efecto es poco (d< .20) o moderado (d< .50).

Inteligencia emocional según el curso

En la Tabla 2 se muestran los índices estadísticos descriptivos para los dos grupos; en este caso, para tercer y cuarto curso. En las tres dimensiones de la inteligencia emocional, atención, claridad y reparación emocional. Como se puede observar, las puntuaciones del alumnado de tercer curso son más altas en todas las dimensiones.

Tabla 2 Inteligencia emocional. Descriptivos y prueba t según curso (tercero/ cuarto)

| TMMS-24 | Educación Infantil | Educación Primaria | t | p | ||||

| n | M | DT | n | M | DT | |||

| Atención emocional | 35 | 31.85 | 6.20 | 123 | 29.26 | 8.22 | 1.72 | .08 |

| Claridad emocional | 35 | 31.14 | 7.55 | 123 | 29.37 | 8.47 | 1.11 | .26 |

| Reparación emocional | 35 | 29.85 | 6.73 | 123 | 27.72 | 7.24 | 1.56 | .12 |

Sin embargo, los resultados obtenidos a partir de la pruebatpara muestras independientes en función del curso, no muestran diferencias estadísticamente significativas en ninguna dimensión.

Inteligencia Emocional según la edad

En cuanto a la inteligencia emocional y la edad (Tabla 3), en primer lugar se crearon intervalos en cuanto a la edad. De tal manera, todos los grupos etáreos de la muestra quedaron agrupados en cuatro grupos de la siguiente manera: hasta los veinte años; edades comprendidas entre los 21 y los 29 años; edades comprendidas entre los 30 y los 39 años; y más de 40 años.

Tabla 3 Anova entre la edad y la inteligencia emocional

| Dimensiones de la | Grupos de edad | n | M | DT | ANOVA | ||

| inteligencia emocional | |||||||

| F | Sig. | ||||||

| Hasta 20 años | 9 | 34.55 | 4.21 | ||||

| Atención emocional | De 21 a 29 años | 129 | 29.23 | 7.93 | 1.84 | .13 | |

| De 30 a 39 años | 19 | 29.42 | 7.14 | ||||

| Más de 40 años | 8 | 33.00 | 7.01 | ||||

| Hasta 20 años | 9 | 31.88 | 1.05 | ||||

| Claridad emocional | De 21 a 29 años | 129 | 28.83 | 8.50 | 2.59 | .05 | |

| De 30 a 39 años | 19 | 33.47 | 6.11 | ||||

| Más de 40 años | 8 | 33.00 | 7.01 | ||||

| Hasta 20 años | 9 | 35.77 | 2.63 | ||||

| Regulación emocional | De 21 a 29 años | 129 | 26.98 | 7.00 | 10.13 | .001 | |

| De 30 a 39 años | 19 | 33.42 | 4.65 | ||||

| Más de 40 años | 8 | 31.87 | 6.26 | ||||

La Tabla 3 muestra los índices estadísticos descriptivos para cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional en cuanto a la edad. Como se puede comprobar, el alumnado cuyas edades están comprendidas hasta los 20 años obtienen una media más alta que el resto, como es en el caso de la atención y la regulación emocional. A excepción del caso de la claridad emocional, en donde el grupo de edad que obtiene una media más alta se corresponde con los que sus edades están comprendidas entre los 30 y los 39 años. Los resultados de la prueba ANOVA de un factor manifiestan la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la dimensión de regulación (p< .001)F= 10.13.

Discusión

Este trabajo se sitúa en la misma línea temática de otros que también han tomado como muestra a alumnando universitario (Cazalla-Luna & Molero, 2016;Estrada, Monferrer, & Moliner, 2016;Limonero, Gómez, Fernández-Castro, & Tomás-Sábado, 2013;Ros-Morente, Mora, Nadal, Belled, & Berenguer, 2017;Rueda & López, 2014). Dentro de este colectivo, también destacan las investigaciones llevadas a cabo con alumnado universitario pertenecientes a las titulaciones de la rama de educación como Psicopedagogía, Educación Infantil, Educación Primaria, entre otras (Cazalla-Luna & Molero, 2014;Cazalla-Luna et al., 2015;Suberviola-Ovejas, 2012). Además, también se encontraron distintas investigaciones realizadas en este caso con muestras compuestas por profesores tanto de educación primaria (Extremera, Durán, & Rey, 2010;Pena, Rey, & Extremera, 2012), como de secundaria (Pertegal-Felices, Castejón-Costa, & Martínez, 2011) y ambos (De la Fuente, Franco, & Salvador, 2010).

En el caso de este estudio, se puede afirmar que se trata de una mezcla de las investigaciones desarrolladas hasta el momento con este mismo instrumento, ya que por un lado, toma como muestra a estudiantes universitarios y, por el otro, escoge dentro de ese colectivo a estudiantes pertenecientes a titulaciones relacionadas con el mundo educativo; en este caso, con la educación social.

También, se debe mencionar que el presente estudio se enmarca dentro de aquellos que han estado relacionados con la evaluacuón de la inteligencia emocional, siendo destacables aquellos que han medido junto a la inteligencia emocional el género (Fernández-Berrocal & Ruiz, 2008), la demanda empresarial (Pertegal-Felices et al., 2014), o elburnout(Sewell, 2011).

En cuanto a los resultados obtenidos, este trabajo pone de manifiesto la existencia de diferencias en cada uno de las dimensiones de la inteligencia emocional atendiendo al sexo. Resultados que coinciden con los aportados por otros trabajos (Del Rosal, Dávila, Sánchez, & Bermejo, 2016; Páez & Castaño, 2015;Valadaz, Borges, Ruvalcaba, Villegas, & Lorenzo, 2013).

En el caso de este trabajo, son las mujeres las que obtienen puntuaciones más altas en todas las dimensiones, siendo estadísticamente significativas en el caso de la atención y la regulación emocional, resultados similares a los aportados por otros estudios (Extremera, Rey, & Sánchez-Álvarez, 2019;Mestre & Guil, 2003;Mestre, Samper, Frías, & Tur, 2009;Riffle, 2010;Toussaint & Webb, 2005). Por lo cual, se puede afirmar que la hipótesis 1 se cumple.

Los resultados obtenidos con respecto al sexo en este estudio son cuanto menos llamativos, pues se encontró, al respecto, que las mujeres obtienen puntuaciones estadísticamente significativas en lo queMayer y Salovey (1997)consideran como las ramas más y menos complejas de la inteligencia emocional. Respectivamente, la atención emocional es la menos compleja de todas. Se trata de la capacidad tanto para la identificación, como para el reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos. Conlleva, por tanto, el interés y el conocimiento de distintas señales acerca de la expresión, las sensaciones y la sinceridad de las emociones.

Mientras que, por otro lado, la regulación emocional es la rama más compleja. Se trata de captar, analizar y reflexionar sobre las emociones, de cara al aprovechamiento y utilidad ellas, tanto de manera interpersonal, como intrapersonal. Con el objetivo principal de obtener a través de ello un desarrollo emocional e intelectual.

No obstante, si se aplican los criterios de corrección del propio instrumento (Fernández-Berrocal et al., 2004), se puede concluir en el hecho de que tanto mujeres como hombres obtienen puntuaciones consideradas como adecuadas en cada una de las dimensiones que componen la inteligencia emocional.

En cuanto al curso, no existieron diferencias estadísticamente significativas entre el alumnado que pertenecía al tercer y cuarto curso, aunque el alumnado de tercer curso obtuvo puntuaciones más altas en todas las dimensiones. Por lo que, ante este hecho, se decidió analizar la posible influencia que la edad podría estar ejerciendo en los distintos niveles de inteligencia emocional.

Por ello, en tercer lugar, tomando en este momento como referencia a la variable edad, los resultados ponen de manifiesto la existencia de diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la regulación emocional, dimensión en la que la muestra cuyas edades están comprendidas hasta los 20 años obtienen puntuaciones más altas, al igual que sucedía en otros trabajos (Riffle, 2010;Sanmartín, Gonzálvez, & Vicent, 2018); por ello, la hipótesis 2 no se cumple.

Al respecto, destacan estudios como el elaborado porShipley et al. (2010), quienes ponen de manifiesto la no existencia de relación entre la edad y los niveles en cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional. Mientras que, por el contrario, estudios como el elaborado porBeadle et al. (2012)o el deGrühn, Rebucal, Diehl, Lumley y Labouvie-Vief (2008)resaltan el hecho de que, a medida que aumenta la edad, disminuye la inteligencia emocional.

Las aportaciones de este trabajo apoyan la idea de que, en la actualidad, el TMMS-24 es el instrumento de evaluación de la inteligencia emocional que mayor número de investigaciones posee en el terreno educativo (Aguilar-Luzon, Calvo-Salguero, & Salinas, 2014;Casas, Ortega-Ruiz, & del Rey, 2015).

No obstante, a pesar de estos resultados, es destacable que, dentro de este terreno, la mayoría de las investigaciones han tenido como finalidad el estudio de la relación existente entre la inteligencia emocional y el rendimiento escolar (Billings, Downey, Lomas, Lloyd, & Stough, 2014;Brouzos, Misailidi, & Hadjimattheou, 2014;Pulido & Herrera, 2015), su relación con el comportamiento (Piqueras, Espinosa-Fernández, García-López, & Beidel, 2012), así como también hay estudios centrados en el bullying(Aroca, Ros, & Varela, 2016;Bartrina, 2014;Elipe, Ortega, Hunter, & del Rey, 2012;Gázquez, Pérez-Fuentes, Díaz-Herrero, García-Fernández, & Inglés, 2015;Ramos-Díaz, Jiménez-Jiménez, Rodríguez-Fernández, Fernández-Zabala, & Axpe, 2017).

Por lo anterior, futuras líneas de investigación deberían considerar algunos de los aspectos antes aludidos en relación con el alumnado universitario; no se debe olvidar que estas etapas evolutivas son de las más relevantes a lo largo del desarrollo vital, debido fundamentalmente a que es un periodo determinante en el proceso de construccion y consolidacion de la personalidad. A su vez, en esta etapa se forjan los cimientos emocionales de cara a la edad adulta, en cuanto a los comportamientos de carácter prosocial, el autoconocimiento y el sistema de valores propio (Eisenberg, Zhou, & Koller, 2001;Koopmann-Holm & Tsai, 2014).

Una de las grandes repercusiones de este estudio se sitúa, precisamente, en la hipótesis de que la educación universitaria debe promover el empleo y la capacitación de los futuros profesionales de la educación, para atender a las necesidades de la sociedad de manera general (González & Wagenaar, 2003). Por ello, conocer sus niveles de inteligencia emocional será el primer paso para a partir de su conocimiento intervenir sobre dichas habilidades emocionales.

Desde esta investigación, se apuesta no solamente por la medición de la inteligencia emocional percibida, sino tambien por la importancia de desarrollar programas de educacion emocional de cara a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los estudiantes universitarios (Mercer, Jani, Maxwell, Wong, & Watt, 2012;Oladipo, Adenaike, Adejuno, & Ojewurni, 2013). No puede olvidarse que los profesionales de la educación (como maestros o educadores sociales) son los principales responsables de las emociones de su alumnado (Fernández-Berrocal & Extremera, 2002), por lo que se hace indispensable la implicación de tales profesionales para con la educación emocional, considerada como uno de los pilares del bienestar, adaptación y rendimiento óptimo del alumnado. En definitiva, es de especial interés el tratamiento de estos temas con los futuros profesionales de la educación, debido a que unos adecuados niveles de inteligencia emocional se traducirán en un mayor éxitos a la hora de afrontar situaciones negativas o de estrés a las que se enfrentan estos profesionales en su día a día (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004).

En cuanto a las limitaciones de este estudio, la primera de ellas es el tamaño de la muestra, ya que es reducido teniendo en cuenta que se trata de la población universitaria. Otra de las limitaciones es que se trata de un estudio transversal, por lo que la información aportada por él está sujeta a los contextos y situaciones concretas en la recogida de datos. Por esta razón, en investigaciones futuras sería recomendable la recogida de información en distintos momentos como, por ejemplo, a lo largo de formación académica. Por último, otra de las limitaciones y propuestas futuras se relaciona con la temática del estrés en los docentes; por ello, sería muy interesante comparar estos resultados entre el profesorado en formación y distintos grupos de profesores ya formados.

Una vez identificadas las limitaciones, futuras investigaciones tendrán por finalidad descubrir si tanto el factor de la experiencia como el factor de la formación, producen cambios en los resultados. Para ello, se debe tener en cuenta un carácter más longitudinal, en el que se integren nuevos ítems relacionados con el estrés docente o la mejora a partir de la aplicación de un programa de educación emocional.