El entrenamiento en los deportes colectivos (DC) como el fútbol, el balón mano, el voleibol o el baloncesto ha generado muchas discrepancias en cuanto a cómo se debe estructurar y cuáles son los métodos más efectivos para obtener los mejores resultados en la competición. De manera general, este tipo de deportes se caracteriza por ser de tipo intermitente, incorpora la capacidad de hacer y repetir contracciones musculares explosivas necesarias para los sprints, saltos, giros, cambios de ritmo, pateos y lanzamientos (Bangsbo, Mohr, & Krustrup, 2006; Chelly et al, 2011; Gorostiaga, Granados, Ibanez, González-Badillo, & Izquierdo, 2006; Šibila, Vuleta, & Pori, 2004).

Para mejorar estas capacidades físicas en los DC se han utilizado varios métodos de entrenamiento, dentro de los que se encuentra el entrenamiento de sprint (Marques, Pereira, Reis, & Tillaar, 2013; Cherif, Said, Chaatani, Nejlaoui, Gomri, & Abdallah, 2012), el entrenamiento de fuerza (Carvalho, Mourão, & Abade, 2014; Lehnert, Hůlka, Malý, Fohler, & Zahálka, 2013) y el entrenamiento pliométrico (EPLI) (Alptekin, Kılıç, & Maviş, 2013; Chelly, Ghenem, Abid, Hermassi, Tabka, & Shephard, 2010; Chelly, Hermassi, Aouadi, & Shephard, 2014; Ozbar, 2015; Ozbar, Ates, & Agopyan, 2014; Ramírez-Campillo et al., 2014; Ramírez-Campillo et al., 2015; Miller, Herniman, Ricard, Cheatham, & Michael, 2016).

Refiriéndose específicamente al EPLI, este se enfoca en ejercicios diseñados para mejorar la acción muscular; principalmente mediante el uso del entrenamiento con saltos con el propio peso del cuerpo o con carga adicional, tales como el salto con caída, el salto con contra movimiento, el salto alternado los pies y el salto desde posición de cuclillas (Bobbert, 1990; Sáez de Villarreal, Kellis, Kraemer, & Izquierdo, 2009; Yiannis, 2014; Sáez de Villarreal, Suarez-Arrones, Requena, Haff, & Ferrete, 2015).

El mecanismo principal que está presente en este entrenamiento se basa en un alargamiento (contracción excéntrica) de la unidad músculo-tendón, seguido por un acortamiento o contracción concéntrica, de otro modo denominado un ciclo de estiramiento-acortamiento (CEA) (Sáez de Villarreal, Requena, & Cronin, 2012).

El anterior ciclo es parte integral del EPLI, ya que mejora la capacidad de la unidad músculo-tendón para producir la mayor cantidad de fuerza máxima en el menor de tiempo posible (Sáez de Villarreal et al., 2012). Asimismo, en la contracción excéntrica se genera y almacena energía elástica; luego, esta energía almacenada se libera durante la fase concéntrica (Potach & Chu, 2000). Además, entre más rápida sea la contracción excéntrica, más poderosa será la respuesta concéntrica (Dintiman & Ward, 2003).

Del mismo modo, para obtener contracciones concéntrico-excéntricas de alta calidad se debe tener en cuenta tres condiciones importantes: la activación oportuna de la musculatura justo antes de la contracción excéntrica, la corta duración de la contracción excéntrica y el instante de cambio de la fase de estiramiento a la fase de acortamiento (Komi & Gollhofer, 1997).

Partiendo desde el punto de vista del entrenamiento, se ha encontrado que el EPLI puede mejorar la capacidad de salto (Fatouros et al., 2000; King & Cipriani, 2010; Kraemer, Ratamess, Volek, Mazzetty, & Gómez, 2000; Markovic, Jukic, Milanovic, & Metikos, 2007), la velocidad, la aceleración (Kraemer et al., 2000; Rimmer & Sleivert, 2000), la fuerza máxima, la fuerza explosiva (Sáez de Villarreal, Requena, & Newton, 2010; Fatouros et al., 2000; Herrero, Martín, Martín, Abadía, Fernández, & García-López, 2010) y la agilidad (Thomas, French, & Hayes, 2009). Estas capacidades físicas que se ven mejoradas con el EPLI son esenciales durante el juego, ya que permiten a los jugadores realizar los movimientos a la altura, la velocidad necesaria y en el momento oportuno (Gamble, 2010).

En el presente estudio, el análisis se enfocará en la capacidad de fuerza explosiva (de tren inferior). Este tipo de fuerza hace referencia a la producción de esta en el tiempo y se contextualiza como la capacidad individual que tiene el sistema neuromuscular de producir tensión en el menor tiempo posible

Entre las primeras revisiones sistemáticas enfocadas a mejorar la FE y otras capacidades físicas a través del EPLI, se encuentra el estudio desarrollado por Lundin (1985). En esta investigación, se halló que, si bien este tipo de entrenamiento era muy popular para esa época, se debía investigar mucho más en relación con las características específicas del entrenamiento, debido a las discrepancias en los protocolos de entrenamiento, los sujetos en estudio y los resultados obtenidos. Posteriormente, Lundin & Berg (1991) realizaron una revisión de literatura similar, llegando a las mismas conclusiones del estudio anterior.

Posteriormente, se efectuaron las revisiones sistemáticas de Bedoya, Miltenberger & Lopez (2015) y Yiannis (2014); sin embargo, estas están enfocadas solo a un DC (fútbol). Al finalizar las investigaciones antes mencionadas, se concluye que para obtener beneficios en las capacidades físicas presentes en el fútbol, se debe implementar el EPLI durante 8 a 10 semanas, entrenar dos veces por semana y realizar entre 5 a 120 saltos por sesión; además, se debe complementar con el entrenamiento regular de fútbol.

Más específicamente, la investigación metaanalítica de Markovic (2007) indagó sobre el efecto del EPLI en la altura de salto. Este estudio llega a la conclusión de que el EPLI tiene un TE de 0.44 sobre el salto desde posición de cuclillas, 0.88 sobre el salto con contra movimiento con manos en la cadera, 0.74 sobre el salto con contra movimiento con manos libres y 0.62 sobre el salto con caída. No obstante, en esta investigación se analizó un total de 26 estudios en donde la muestra se conformó por personas sanas de 11 a 29 años, no deportistas.

Partiendo de las conclusiones de los estudios anteriormente mencionados y debido a la falta de actualidad y puntualidad de estas, se planteó el presente metaanálisis con el objetivo de investigar el efecto de EPLI sobre la fuerza explosiva específicamente en los deportes colectivos.

METODOLOGÍA

El presente metaanálisis se realizó siguiendo los lineamientos generales para el reporte de revisiones sistemáticas y metaanálisis PRISMA (por sus siglas en inglés) (Liberati et al., 2009).

Criterios de elegibilidad. Para ser incluidos en el presente metaanálisis los estudios debían cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: (1) presentar un diseño experimental, (2) haber implementado EPLI como tratamiento, (3) evaluar la fuerza explosiva como variable dependiente, (4) los sujetos experimentales debían pertenecer a equipos de rendimiento (se excluyeron los estudios que utilizaban personas sanas, estudiantes o deportistas individuales) (5) reportar información de estadística descriptiva necesaria, en pretest y postest, para calcular el tamaño de efecto (promedios, desviación estándar y tamaños de muestra de cada grupo), (6) estar escritos en idioma inglés o español, y (7) ser estudios publicados en revistas que presentan revisión por pares. Además, también se tomaron en cuenta criterios de calidad como: aleatorización de los sujetos a los grupos, asignación de un grupo control, mediciones pretest y postest y si se manejó la muerte experimental.

Revisión de literatura. La búsqueda de información comprendió del 8 de setiembre al 31 de octubre del 2015 en las bases de datos electrónicas: Ovid, SportDiscus, Medline, Academic Search Complete, Pubmed, Proquest, Springer Link y Science Direct. Se utilizaron las siguientes palabras clave en inglés de manera individual con diferentes combinaciones: plyometric training, plyometric exercise, explosive strength, explosive exercise, jump, sports, power. Además, en la búsqueda de información en idioma español se combinaron las siguientes palabras: entrenamiento pliométrico, entrenamiento de salto, deporte, salto, fuerza explosiva, potencia. En el caso de los artículos a los que no se tuvo acceso al texto completo, estos fueron solicitados a su respectivo autor.

Selección de estudios y codificación de la información. Dos autores (DA y AS) participaron en la selección de los estudios y codificación de la información. Las discrepancias encontradas fueron resueltas en consenso con el tercer autor. La codificación de la información se realizó en una base de datos desarrollada previamente en una hoja de cálculo en Microsoft Excel. Para efectos de descripción de los estudios incluidos se codificó el año de publicación. Para el análisis como posibles variables moderadoras se codificó la siguiente información: (1) tipo de deporte, (2) edad de los participantes, (3) sexo (femenino, masculino), número de intervenciones por semana, (4) cantidad de semanas de intervención, (5) descanso entre series de ejercicios, (6) número de repeticiones, (7) número de series, (8) cantidad de saltos por sesión, (9) número de ejercicios, (10) calidad del estudio, (11) prueba con la que se midió la fuerza explosiva (salto con contra movimiento con manos en cadera, salto con contra movimiento con manos libres, salto desde posición de cuclillas y salto con caída), (12) tipo de tratamiento (solo pliométricos, pliométricos más fuerza, pliométricos más sprint, pliométricos combinados con entrenamiento de fuerza y de sprint o pliométricos más electroestimulación), (13) protocolo utilizado (incremental, decremental, piramidal, constante, incremetal-constante) y (14) período de la temporada en que se realizó en tratamiento (preparatorio o competitivo).

Calidad de estudios. El riesgo de sesgo se evalúo por medio de la calidad de los estudios incluidos, utilizando una escala desarrollada por los autores. En dicha escala la presencia de la característica se evalúa con un punto, mientras que la ausencia se evalúa con cero puntos, para un total posible de 4 puntos. Las características codificadas fueron: (1) presenta medición pretest y postest, (2) aleatorización de los grupos, (3) grupo control y (4) reporta muerte experimental. La calidad del estudio se tomó en cuenta para su inclusión en el metaanálisis.

Análisis de los datos. De la información codificada se analizarán las siguientes variables moderadoras: tipo de deporte, edad de los participantes, sexo, número de intervenciones por semana, cantidad de semanas de intervención, descanso entre series de ejercicios, número de repeticiones, número de series, cantidad de saltos por sesión, número de ejercicios, calidad del estudio, prueba con la que se midió la fuerza explosiva, tipo de tratamiento, protocolo utilizado y período de la temporada en que se realizó en tratamiento. Las variables continuas se analizaron por medio de la correlación de Pearson y las variables categóricas mediante el análisis de varianza de una vía (ANOVA). Se estableció un nivel de significancia de 0.05. Para el análisis de variables moderadoras se utilizó el programa estadístico IBM-SPSS versión 23. Además, el Forest Plot, el gráfico de embudo y la prueba de Egger se efectuaron con el programa de RStudio.

Por otro lado, para interpretar los tamaños de efecto obtenidos se utilizó la escala propuesta por Rhea (2004), la cual es específica para investigaciones de entrenamiento con fuerza en sujetos entrenados. La escala clasifica los tamaños de efecto como triviales (< 0.25), pequeños (0.25 a 0.50), moderados (0.50 a 1) y grandes (> 1). Para todos los análisis se reportan los valores calculados (F, r) con su respectivo nivel de significancia (p) y cantidad de TE incluidos en el análisis (n).

Procedimiento para el cálculo del tamaño de efecto. La variable dependiente del presente metaanálisis fue la fuerza explosiva. El tamaño de efecto (TE) se calculó como el cambio entre el pretest y el postest para dicha variable. Para el cálculo del TE de cada estudio y el TE global se siguió el procedimiento sugerido por Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein (2009); para el modelo de efectos aleatorios. Los análisis se realizaron utilizando el programa Microsoft Excel. Los intervalos de confianza (IC) se establecieron en 95%.

Análisis de heterogeneidad y sesgo. La heterogeneidad de los estudios incluidos se evalúo por medio de la prueba de Q de Cochran, mientras que la inconsistencia se evalúo utilizando la prueba estadística I2. La significancia para la prueba de Q se estableció en p ≤ 0.10 por falta de su potencia estadística. Se considera que los valores de I2 menores a 25% representan muy baja inconsistencia, entre 25% y menos de 50% representan baja inconsistencia, entre 50% y menos de 75% es moderada y valores mayor a 75% se consideran como alta inconstancia.

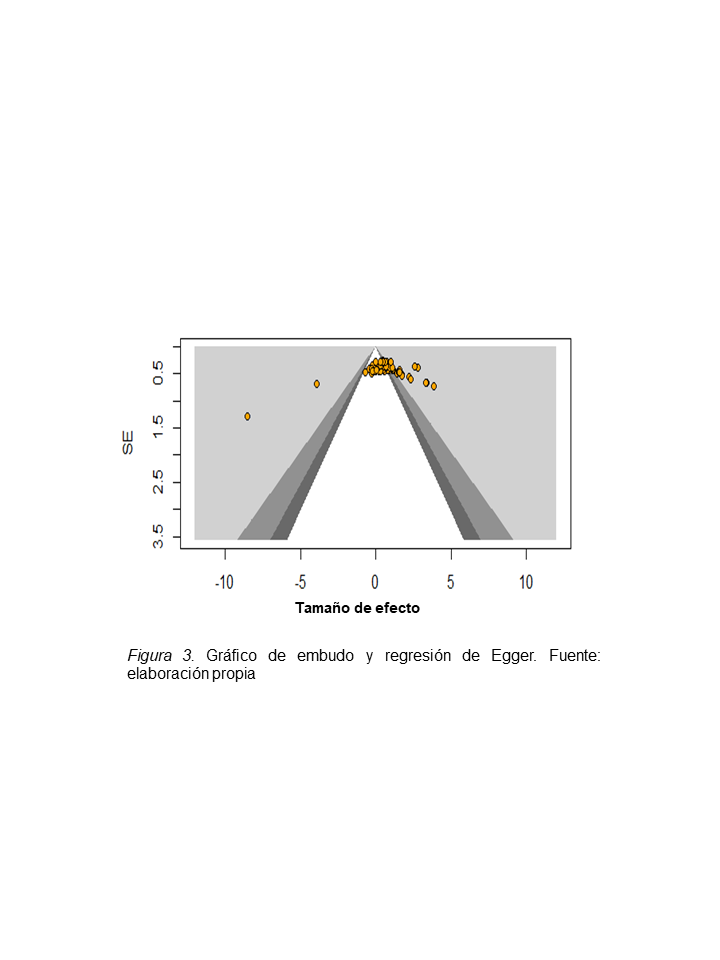

Para evaluar el sesgo se utilizó el gráfico de embudo, el test de Egger y efecto de trabajos archivados (Orwin, 1983).

RESULTADOS

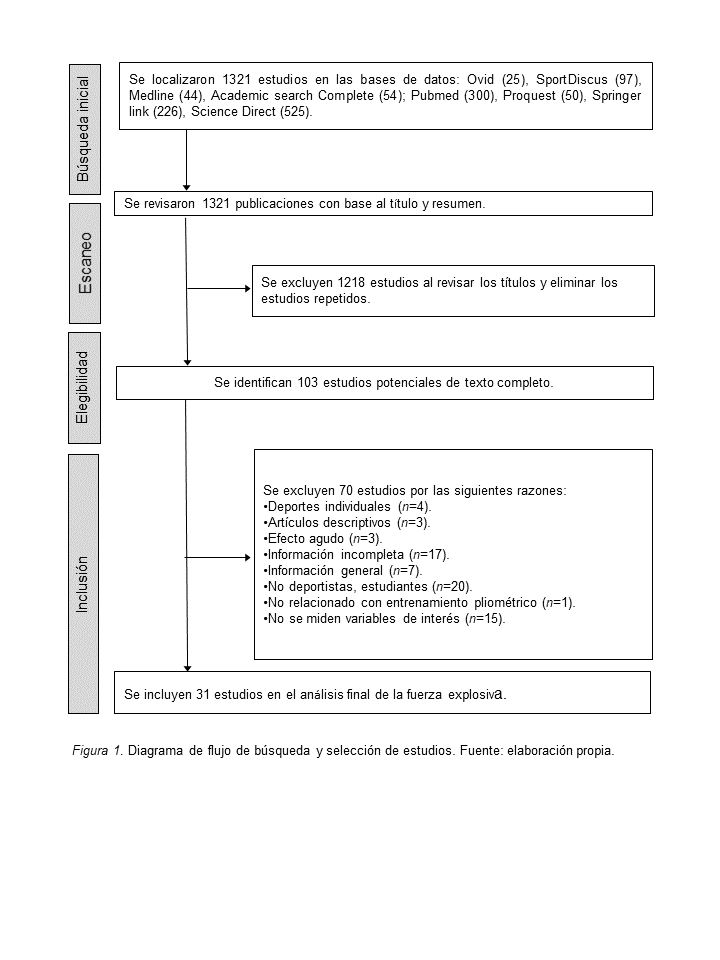

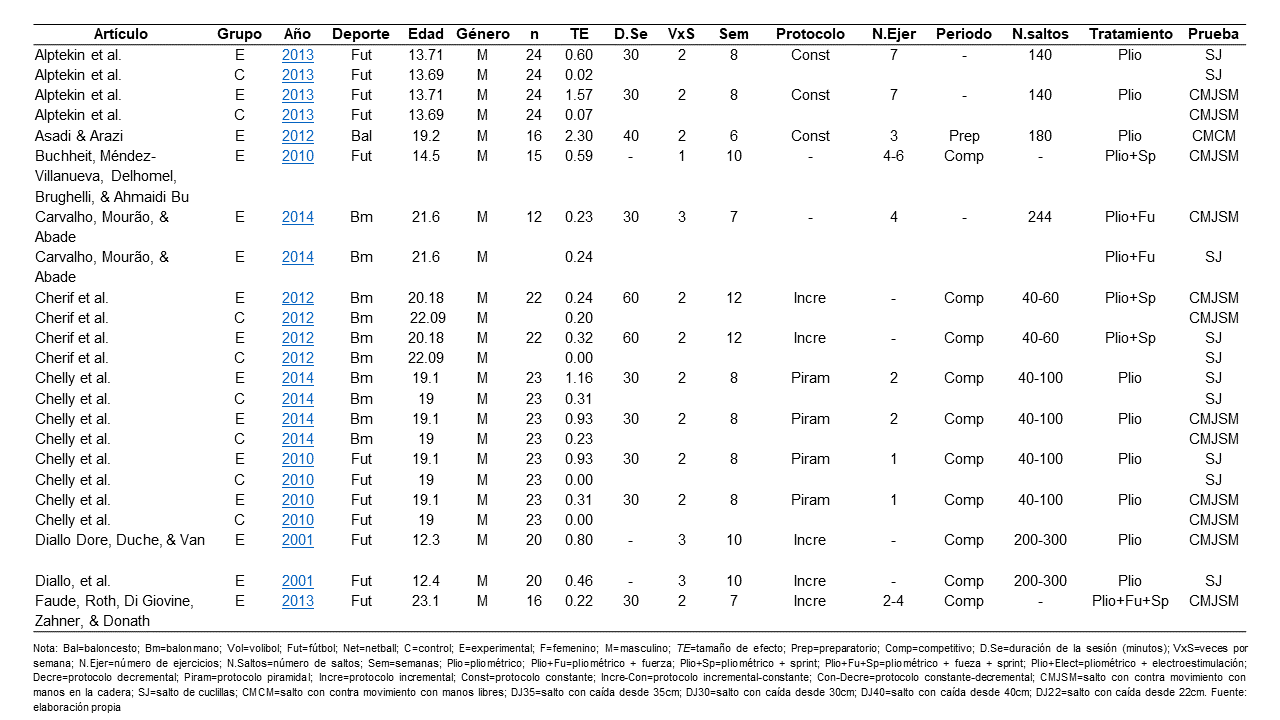

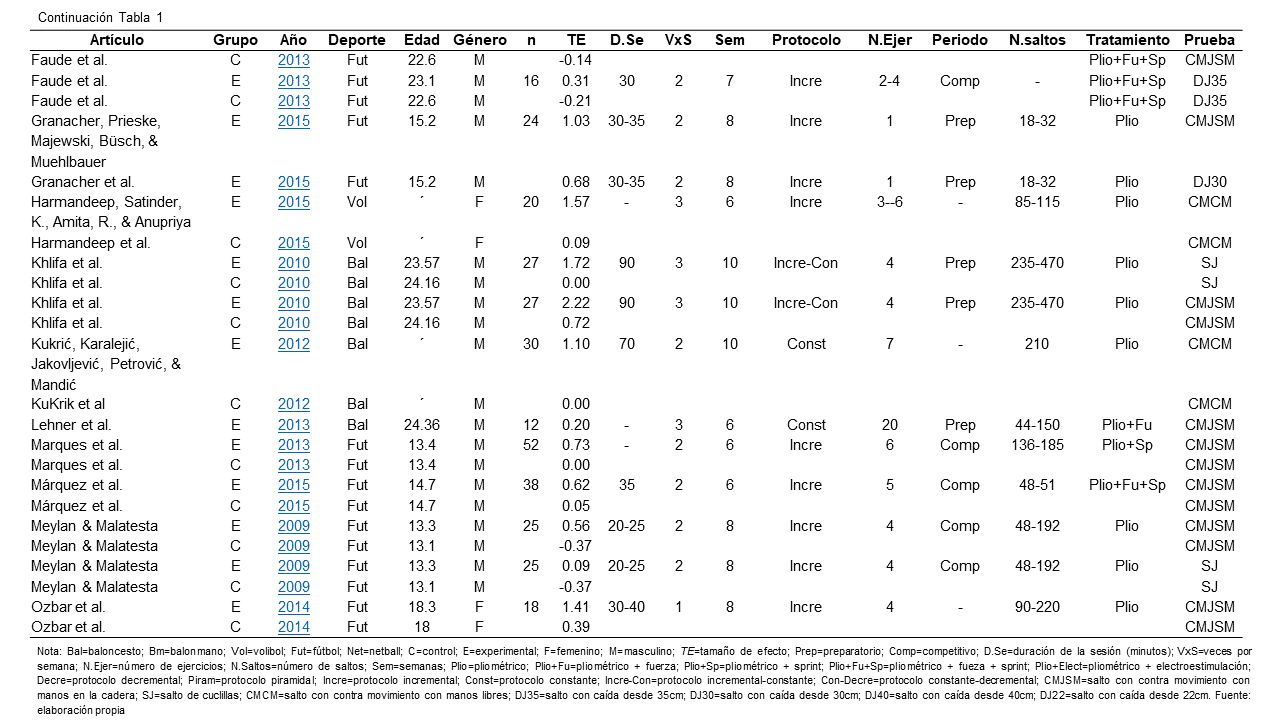

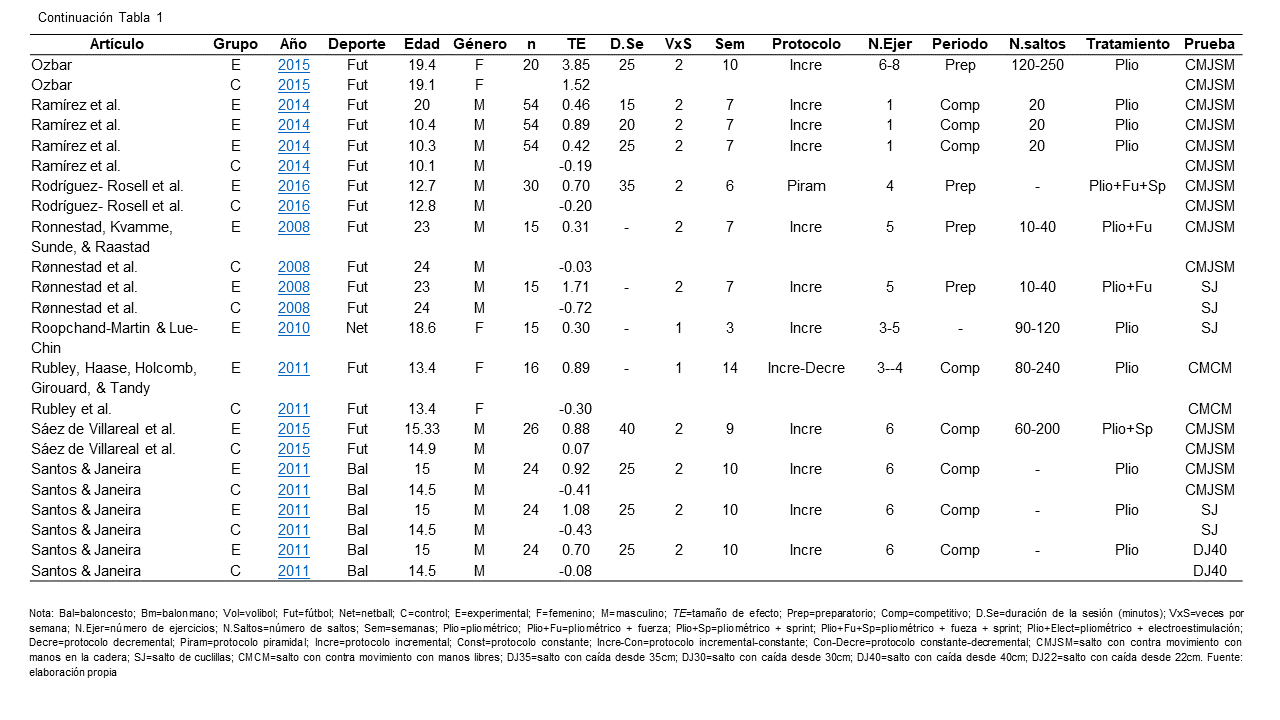

La Figura 1 demuestra de forma detallada el proceso de búsqueda de información realizado en el metaanálisis. Así mismo, la Tabla 1 señala la infomación relacionada con las variables moderadoras analizadas para cada uno de los estudios incluidos en el artículo.

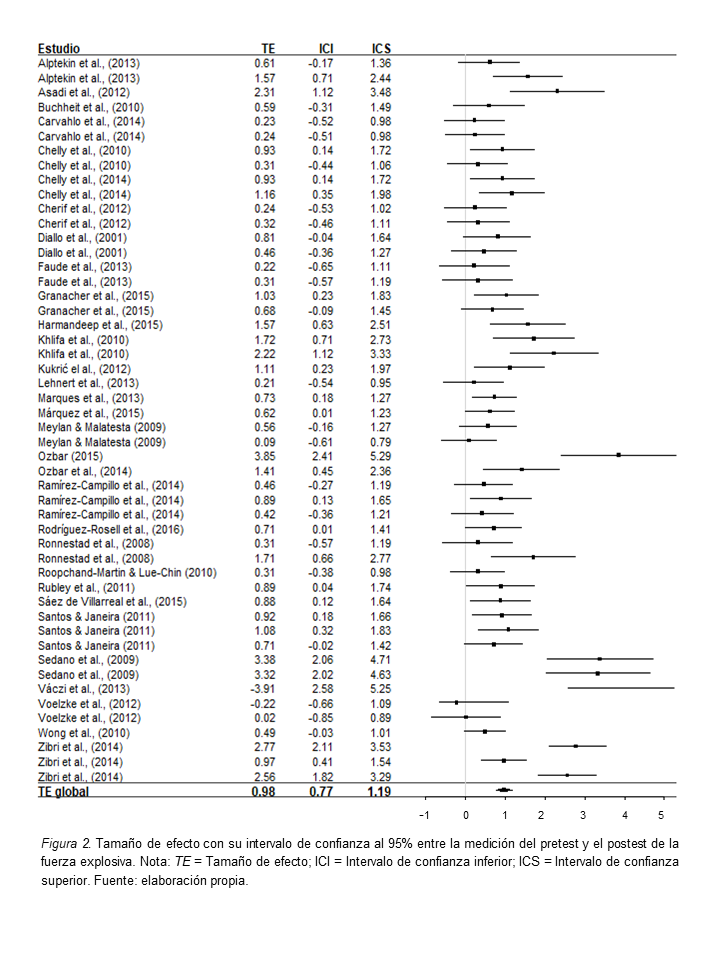

Por su parte, en la Figura 2 se presenta de forma gráfica el tamaño de efecto con su intervalo de confianza al 95% entre la medición del pretest y el postest de la fuerza explosiva para cada estudio que se analizó.

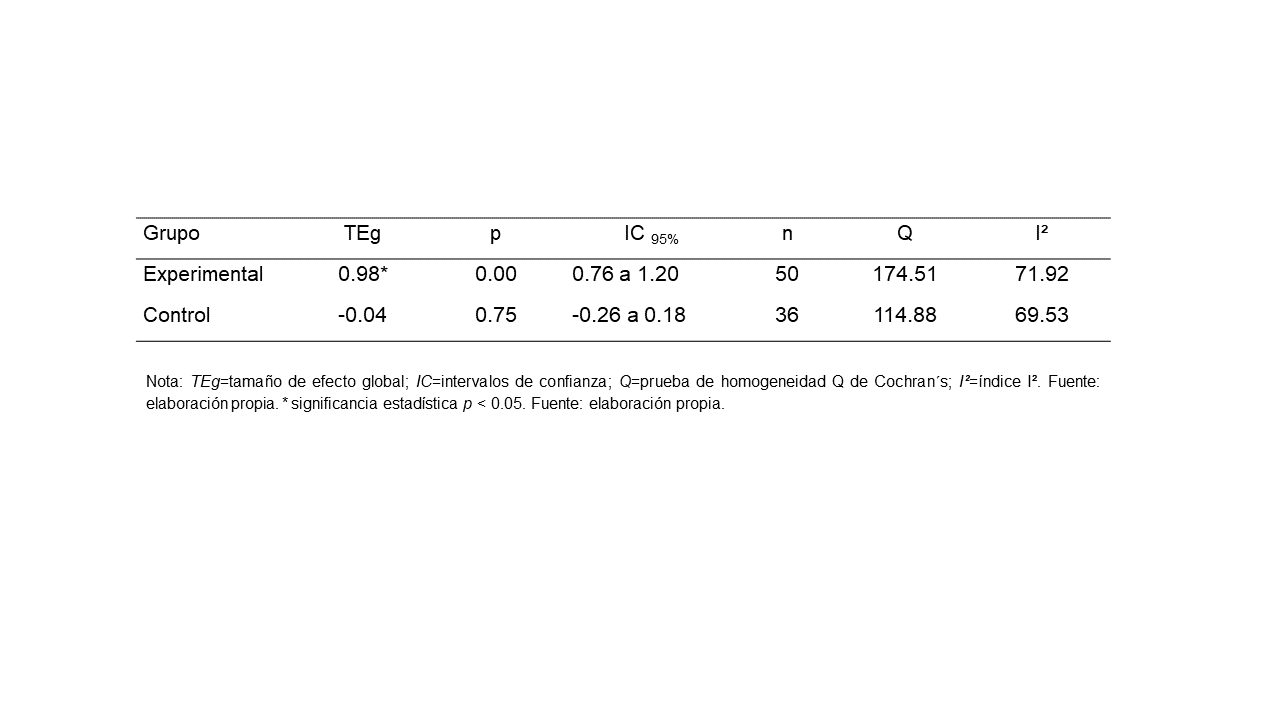

Por otro lado, en relación con los resultados de los tamaños efecto globales divididos por grupo se demuestra que el entrenamiento pliométrico es efectivo para mejorar la fuerza explosiva en los deportes colectivos (grupo experimental, TE=0.98, p=0.00); además, el grupo control presenta un cambio casi nulo y no significativo en su tamaño de efecto (TE=-0.04, p=0.75) (Tabla 2).

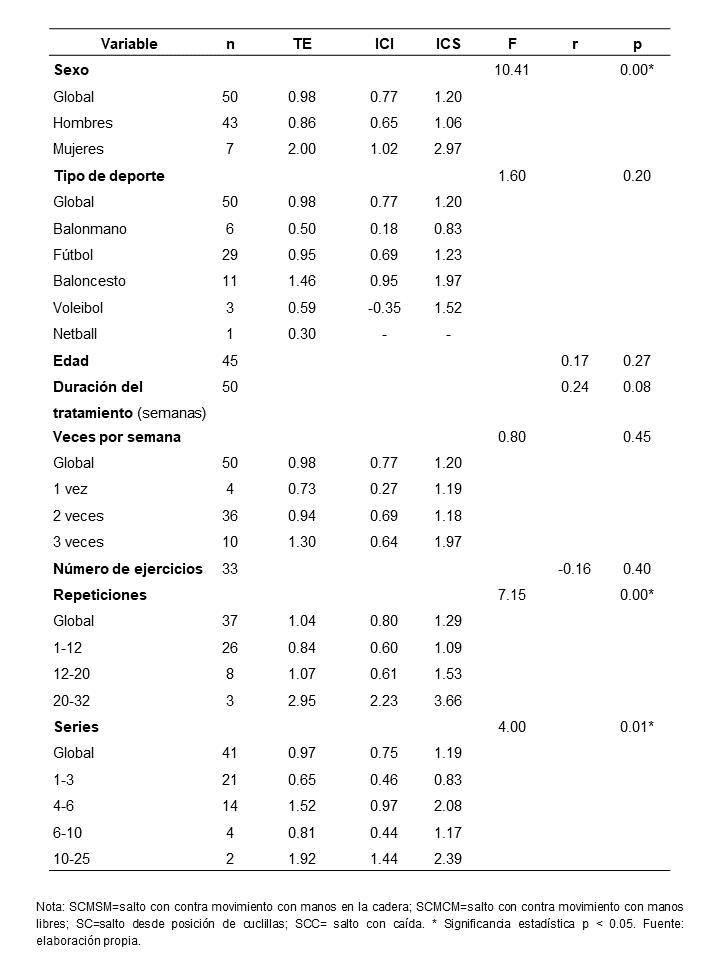

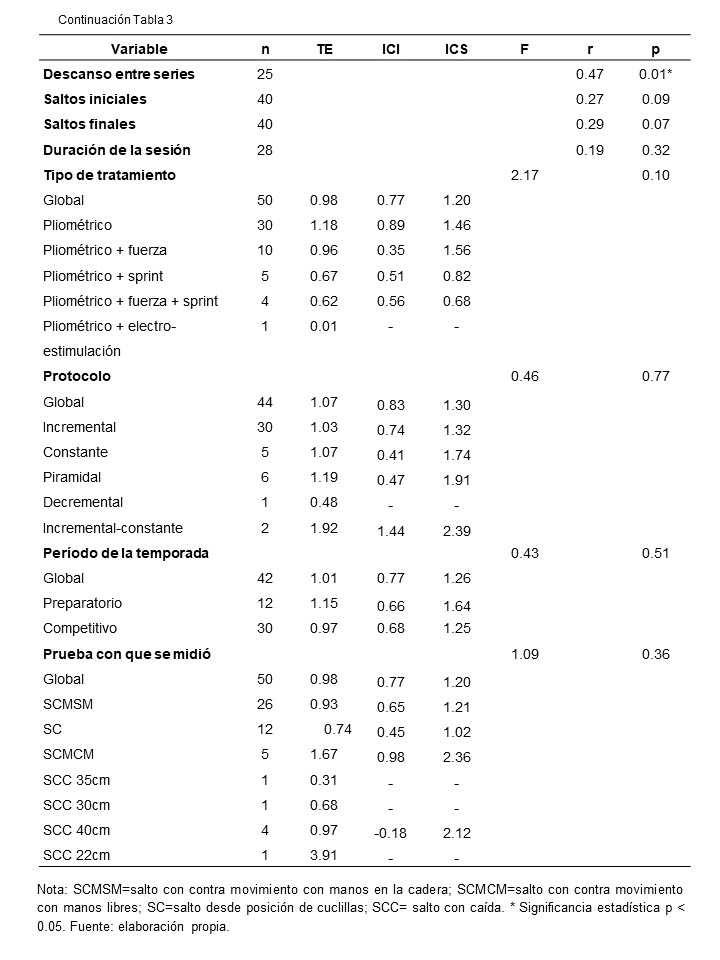

En la Tabla 3 se encuentran los datos específicos de los anaílisis realizados en cada uno de las variables moderadoras y sus respectivos resultados.

Finalmente, el gráfico de embudo y regresión de Egger son utilizados para determinar si hay sesgo de publicación. Los resultados de este análisis demuestran que no hay sesgo de publicación (la mayoría de los estudios en la cima del gráfico y la figura en forma de embudo invertido; análisis de Egger: t=-0.84; p=0.40) (Figura 3).

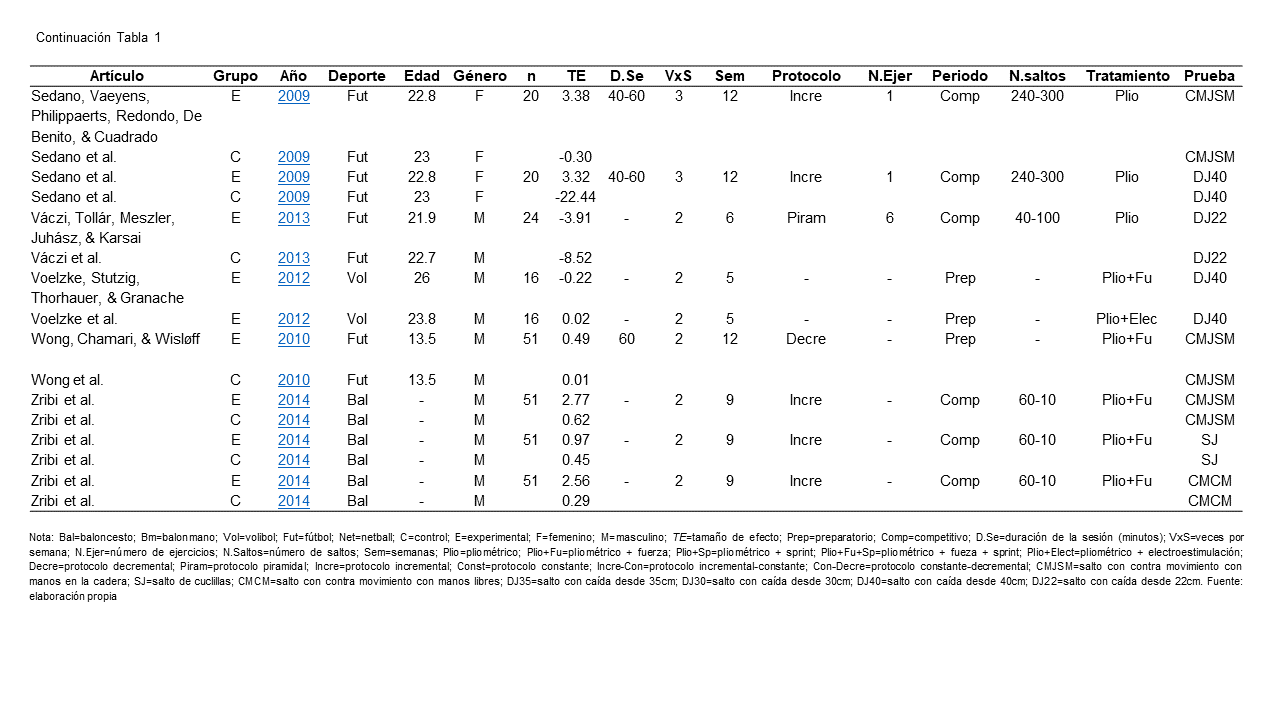

Continuación Tabla 1

Nota: Bal=baloncesto; Bm=balonmano; Vol=volibol; Fut=fútbol; Net=netball; C=control; E=experimental; F=femenino; M=masculino; TE=tamaño de efecto; Prep=preparatorio; Comp=competitivo; D.Se=duración de la sesión (minutos); VxS=veces por semana; N.Ejer=número de ejercicios; N.Saltos=número de saltos; Sem=semanas; Plio=pliométrico; Plio+Fu=pliométrico + fuerza; Plio+Sp=pliométrico + sprint; Plio+Fu+Sp=pliométrico + fueza + sprint; Plio+Elect=pliométrico + electroestimulación; Decre=protocolo decremental; Piram=protocolo piramidal; Incre=protocolo incremental; Const=protocolo constante; Incre-Con=protocolo incremental-constante; Con-Decre=protocolo constante-decremental; CMJSM=salto con contra movimiento con manos en la cadera; SJ=salto de cuclillas; CMCM=salto con contra movimiento con manos libres; DJ35=salto con caída desde 35cm; DJ30=salto con caída desde 30cm; DJ40=salto con caída desde 40cm; DJ22=salto con caída desde 22cm.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Tamaño de efecto con su intervalo de confianza al 95% entre la medición del pretest y el postest de la fuerza explosiva. Nota: TE = Tamaño de efecto; ICI = Intervalo de confianza inferior; ICS = Intervalo de confianza superior.

Tabla 2 Estadística descriptiva de los Tamaños de Efecto para cada grupo

Nota:TEg=tamaño de efecto global; IC=intervalos de confianza; Q=prueba de homogeneidad Q de Cochran´s; I²=índice I². Fuente: elaboración propia. * significancia estadística p < 0.05

Fuente: elaboración propia.

En relación con la Tabla 2, los resultados de heterogeneidad evaluados por el índice I² representan un porcentaje de heterogeneidad media para los dos grupos de fuerza explosiva. Además, para dicha variable los valores de la prueba Q de Cochran´s (174.51) son mayores a los valores tabulares de Chi-cuadrado, lo que significa que los tamaños de efecto individuales no son semejantes.

Por otro lado, el valor de Ko que representa el número de trabajos no significativos necesarios para reducir el TE global del metaanálisis a un TE global no significativo. De acuerdo con esto, se necesitan alrededor de 114 estudios no significativos para hacer que el tamaño de efecto global de la variable dependiente sea no significativo. Además, el funnel plot demuestra que hay asimetría (Figura 3); sin embargo, la prueba de Egger indica que la dispersión es simétrica para la variable medida (t=-0.84; gl=84; p=0.40).

Continuación Tabla 3

Continuación Tabla 3 Tipo de tratamiento

Nota: SCMSM=salto con contra movimiento con manos en la cadera; SCMCM=salto con contra movimiento con manos libres; SC=salto desde posición de cuclillas; SCC= salto con caída. * Significancia estadística p < 0.05

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a las características de los sujetos se halló que la edad no representa un factor importante en el entrenamiento pliométrico sobre la fuerza explosiva (n=45; r=0.16; p=0.27). Además, no se encontró diferencia entre el tipo de deporte que se practique y la mejora en la fuerza explosiva (n=50; F=1.59; p=0.20).

Por otra parte, en el análisis realizado por género se descubrió que las mujeres obtienen mejorías más grandes del EPLI sobre la fuerza explosiva en comparación con los hombres (n=50; F=10.40; p=0.00), según muestra la Tabla 3). Adicionalmente, no se reportaron los intervalos de confianza de las variables moderadoras que solo tienen un tamaño de efecto, ya que no existe variabilidad en estos datos.

Finalmente, en el análisis de la validez interna se encontró una relación positiva entre los puntajes finales de ésta y los tamaños de efecto; sin embargo, en ninguno de los dos casos fue significativa (n=50, r=0.16, p=0.28).

DISCUSIÓN

A cerca de los resultados de la pruebas de heterogeneidad, Thomas & Nelson (2006) mencionan que estas se realizan con el fin de determinar en qué medida son semejantes los TE. Los valores de la prueba Q de Cochran´s para la variable dependiente (174.51) son mayores a los valores tabulares de chi-cuadrado, lo que significa que los tamaños de efecto individuales no son semejantes. De la misma manera, los resultados de heterogeneidad del índice I² representan un porcentaje de heterogeneidad media para los dos grupos de fuerza explosiva. Además, de acuerdo con Thomas & Nelson (2006), las pruebas de homogeneidad ponen a prueba la hipótesis nula (Ho = los TE del metaanálisis son iguales). En los resultados de este metaanálisis se rechaza la hipótesis nula, lo cual significa que no todos los TE del metaanálisis son semejantes.

En resumen, estos resultados reflejan que los TE de los estudios analizados de manera individual son muy diferentes entre sí. En algunos estudios el tamaño de efecto fue grande (> 1) y en otros fue pequeño (< 0.25). Lo anterior se puede explicar a partir de la gran diferencia en protocolos de tratamiento y ejercicios que se aplican al comparar un estudio con otro.

altura de salto; los cambios pueden ir desde un 7.55% (TE=0.74; moderado) a un 14.35% (TE=1.67; grande), según el tipo de salto que se utilice para medir. Un cambio de 5 a 10% (de 2-6cm) puede ser de gran importancia para atletas entrenados de deportes que implican un buen rendimiento en el salto vertical, como el baloncesto y el voleibol (Markovic, 2007). Además, otros estudios han reportado que una mejoría del 10% en la altura de salto se puede ver acompañada de un mejor rendimiento en el salto específico del deporte (Bobbert, 1990; Lyttle, Wilson, & Ostrowski, 1996). De esta manera, se encontró que el EPLI tiene un efecto significativo sobre la fuerza explosiva en las pruebas de SCMSM (TE=0.93; IC 95%=0.65 a 1.21), SC (TE=0.74; IC 95%=0.45 a 1.02) y SCMCM (TE=1.67; IC95% =0.98 a 2.36).

Los resultados del presente estudio sugieren que el EPLI mejora significativamente la altura de salto; los cambios pueden ir desde un 7.55% (TE=0.74; moderado) a un 14.35% (TE=1.67; grande), según el tipo de salto que se utilice para medir. Un cambio de 5 a 10% (de 2-6cm) puede ser de gran importancia para atletas entrenados de deportes que implican un buen rendimiento en el salto vertical, como el baloncesto y el voleibol (Markovic, 2007). Además, otros estudios han reportado que una mejoría del 10% en la altura de salto se puede ver acompañada de un mejor rendimiento en el salto específico del deporte (Bobbert, 1990; Lyttle, Wilson, & Ostrowski, 1996). De esta manera, se encontró que el EPLI tiene un efecto significativo sobre la fuerza explosiva en las pruebas de SCMSM (TE=0.93; IC 95%=0.65 a 1.21), SC (TE=0.74; IC 95%=0.45 a 1.02) y SCMCM (TE=1.67; IC95% =0.98 a 2.36).

Estos resultados concuerdan con lo encontrado en el metaanálisis de Sáez de Villarreal et al. (2009), quienes investigaron el efecto del EPLI sobre la altura de salto vertical de sujetos sanos y deportistas. En esta investigación se llega a la conclusión de que el EPLI tiene un efecto de 0.71 en el SCC, 0.74 en SCMSM y de 0.79 en SC.

Por otra parte, se descubrió que las mujeres obtienen mejorías más grandes del EPLI sobre la fuerza explosiva en comparación con los hombres (F=10.40; p=0.00). No obstante, hay que tomar en cuenta que los tamaños de efecto encontrados para las mujeres son pocos en comparación con los de los hombres (7 tamaños de efecto para las mujeres y 43 para los hombres) y no se puede asegurar si este efecto es verdaderamente real. Para realizar una comparación fiable se tendría que aplicar un mismo tratamiento (una constante) a una población de hombres y mujeres de un mismo deporte y, de esta forma, comparar los efectos finales después de un periodo de intervención.

En relación con los resultados anteriores, estos son opuestos a los hallados por Sáez de Villarreal et al. (2009), ya que estos autores concluyen que los hombres obtienen mejores resultados que las mujeres después de un programa de EPLI en el salto vertical (F=6.56, p=0.00). Las razones de estas diferencias no están claras y no se podría llegar a una conclusión definitiva, pues tanto para la investigación de Sáez de Villarreal et al. (2009) como para esta investigación, la población de hombres siempre fue mayor (84 hombres, 7 mujeres y 43 hombres y 7 mujeres, respectivamente).

Asimismo, los resultados muestran que no se encontró diferencia significativa entre los diferentes deportes en los que se compite (F=1.60, p=0.20). De esta manera, aunque el baloncesto fue el deporte que reportó el mayor tamaño de efecto, eso no significa que el EPLI no es igual de efectivo para los demás deportes. Además, se debe tomar en cuenta que cada deporte tiene sus propias características y la forma de utilizar el entrenamiento pliométrico siempre va a estar acorde a la especificidad de cada deporte. Añadido a esto, las mejoras que se presentan en el rendimiento en la altura de salto están dadas por la especificidad del EPLI respecto a la deporte practicado, así como a la mejora de la capacidad de los sujetos de utilizar y aprovechar la energía elástica almacenada y los factores neurales que intervienen en la acciones en las que está presente el CEA (Lyttle et al., 1996).

Adicionalmente, en este estudio no se reportó diferencia estadísticamente significativa entre la cantidad de sesiones de entrenamiento que se realicen durante la semana y su tamaño de efecto (F=0.80; p=0.45). No obstante, estudios como el de Sáez de Villarreal, González-Badillo, & Izquierdo (2008) mencionan que si se utiliza una frecuencia y un volumen de entrenamiento pliométrico moderado (2 días por semana, con 840 saltos), se genera un estímulo similar al de entrenar con un volumen y una frecuencia alta (4 días por semana, con 1680 saltos). A pesar de esto, se ha encontrado que el entrenamiento moderado es ligeramente más eficiente que el entrenamiento de volumen y frecuencia alta (Yiannis, 2014; Bedoya et al., 2015; Copoví, 2015).

Además, los resultados de esta investigación proponen que no existe diferencia entre aplicar el EPLI de forma aislada o combinarlo con otro tratamiento (entrenamiento de fuerza, de sprint o los tres tratamientos combinados) para mejorar la altura de salto (F= 2.17; p=0.10). Estos resultados concuerdan con estudios previos como el de Sáez de Villarreal et al. (2009) y Ronnestad, Kvamme, Sunde, & Raastad (2008); no obstante, otros estudios sugieren que las mejores adaptaciones en el salto vertical se logran cuando se combina el EPLI con el entrenamiento de fuerza tradicional, tanto en sujetos no entrenados (Toji, Suei, & Kaneko, 1997; Fatouros et al., 2000; Rahimi & Behpur, 2005; Faigenbaum et al., 2007) como sujetos entrenados (Harris, Stone, O'bryant, Proulx, & Johnson, 2000). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos estudios presentan fallas metodológicas en cuanto a la falta de grupo control o grupos comparativos; esto ayudaría a responder las diferencias o similitudes en cuanto al efecto de un tratamiento sobre una variable.

Enfocándose en los hallazgos propiamente del tratamiento, estos orientan a que el entrenamiento pliométrico podría ser más efectivo cuando se aplica durante 9 semanas, entrenando más de 3 veces por semana, ejecutando de 12 a 20 repeticiones, de 4 a 6 series con una duración de 30 min por sesión y un descanso de 4 min entre series. Además, los tamaños de efecto más grande se encontraron al realizar de 3 a 6 ejercicios por sesión e iniciando con 50 saltos el tratamiento y finalizando con 150 saltos. Estos resultados mencionados contrastan en gran parte con los obtenidos en la revisión de literatura de Copoví (2015) y el metaanálisis de Sáez de Villarreal et al. (2009).

Además, dentro de los resultados innovadores se demuestra que no existe diferencia en el período de la temporada en que se realice el tratamiento (período preparatorio: TE=1.15; IC95%=0.66 a 1.64; periodo competitivo: TE=0.97; IC95%=0.68 a 1.25). Se resalta que la cantidad de tamaños de efecto encontrados para el periodo preparatorio es menos de la mitad que la de los del periodo competitivo, lo que pudo haber dificultado encontrar una diferencia significativa. No obstante, los entrenadores deportivos pueden tener la idea de que un entrenamiento de este tipo, independientemente de cuándo se aplique, resultará en el mantenimiento o la ganancia de la altura de salto en sus jugadores.

De la misma manera, en relación con la categorización enfocada en la variabilidad del volumen de entrenamiento a través del tratamiento, no se encontró diferencia significativa entre los tipos de protocolo que se utilizaron en los tratamientos (incremental, constante, piramidal, decremental e incremental-constante) para mejorar la FE (F=0.46; p=0.77). Sin embargo, cabe destacar que para la mayoría de las categorías se identificaron muy pocos estudios (lo que se ve reflejado en la cantidad de tamaños de efecto analizados), lo que pudo representar una limitante para encontrar algún tipo de diferencia entre los protocolos.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio sugieren que el entrenamiento pliométrico aplicado de forma aislada podría mejorar la FE, si se aplica durante 9 semanas, 3 veces por semana, ejecutando de 20 a 32 repeticiones por ejercicio, de 4 a 6 series, un descanso de 4 minutos entre series y una duración de 30 minutos por sesión, además, se deben realizar de 3 a 6 ejercicios por sesión, iniciando con 50 saltos el tratamiento y finalizando con 150 saltos.

Por otro lado, el período de la temporada y el tipo de protocolo que se utiliza en el entrenamiento son variables importantes que se deben tomar en cuenta en la planificación del entrenamiento, ya que esto acercaría mucho más el conocimiento sobre la especificidad del entrenamiento de los deportes colectivos. Sin embargo, se necesita realizar una mayor cantidad de investigaciones para llegar a conclusiones verdaderamente sólidas en relación con estas variables.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se plantean a raíz de los resultados de este metaanálisis son:

Realizar estudios comparativos aplicando el EPLI a un mismo grupo de sujetos en los diferentes períodos de la temporada para demostrar si el efecto de este tratamiento puede ser diferente.

Comparar el efecto de un mismo protocolo de EPLI en diferentes deportes colectivos para indagar en cuál deporte se genera el mayor efecto en la mejora de la FE

Comparar el efecto de un mismo protocolo de EPLI aplicado a hombres y mujeres para determinar cuál se beneficia en mayor proporción del mismo.

Profundizar con más estudios individuales las variables moderadoras que presentan pocos tamaños de efecto.

Realizar estudios post-metaanalíticos para experimentar los resultados obtenidos y generar nuevo conocimiento.

ApéndiceApéndice