El noviazgo se define como una “experiencia romántica, de vinculación, compromiso y apoyo de una pareja, en el marco de un contexto social y cultural” (Sánchez et al., 2011, p. 81). Rivas (2000, citado en Escoto et al., 2007) lo define como “un vínculo que se establece entre dos personas que se sienten atraídas mutuamente; representa una oportunidad de conocimiento y una etapa de experiencia y búsqueda, con actividades y gustos en común” (p. 12). Por su parte, Azebedo et al. (2019) encontraron que el núcleo central del noviazgo estaba integrado por los elementos amor, beso y sexo; y que el sistema periférico se constituye por amistad, felicidad, matrimonio, comprensión y lealtad.

Por otro lado, Alegría y Rodríguez (2015) señalan que “ha sido una creencia socialmente aceptada que el noviazgo es la época ideal de una pareja, sin embargo, la realidad se muestra diferente porque las jóvenes parejas muchas veces se enfrentan a situaciones violentas” (p. 58). Una investigación española reportó que el 22% de los participantes reconocía que los problemas de violencia en la pareja habían empezado durante el noviazgo (Hernando et al., 2012).

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) considera a la violencia de pareja como aquellos “comportamientos que tienen lugar en el ámbito de una relación íntima y causan daños físicos, sexuales o psicológicos, tales como la agresión física, la coerción sexual, el maltrato psicológico o los comportamientos controladores” (p. 97). Guzmán-González et al. (2014) mencionan tres tipos de dinámicas de violencia en las relaciones de noviazgo: la física, la sexual y la psicológica. La violencia física es entendida como acciones no accidentales que buscan agredir el cuerpo de la pareja; la sexual es definida como cualquier acto sexual o tentativa de consumarlo sin que sea consentido; y, por último, la violencia psicológica entendida como la desvalorización, intimidación, desprecio y la humillación tanto en público como en privado hacia la pareja (Páramo & Arrigoni, 2018).

La violencia que ocurre dentro de la pareja de novios ha sido un tema poco estudiado y el reciente interés en él se debe a su avance e incidencia (Wolfe et al., 2011). Al analizarlo, suelen prevalecer acercamientos por la dimensión física del maltrato frente a la psicológica. Sin embargo, la violencia física implica a la psicológica ya que “ejercer control sobre el otro/a, es una cuestión que trasciende a la mera agresión física” reflejando la existencia de “patrones de interacción coactiva en la pareja como variables anticipadoras de conductas de violencia física” (Blázquez et al., 2015, párr. 3), lo que lleva a Rey-Anacona (2013) a sostener que las agresiones de tipo psicológico se presentan antes que las de tipo físico.

Estos resultados coinciden con los hallados en el estudio de Páramo et al. (2021, 2022) con estudiantes universitarios argentinos, quienes definieron a la violencia psicológica con las palabras “maltrato”, “agresión”, “manipulación”, “control”, “insultos” y “gritos”, que causan “dolor” y “miedo”; enfatizando el hecho de que este tipo de violencia antecede a la física. Las investigaciones más recientes sobre la violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes reportan, como un factor predominante, la presencia de violencia mutua o bidireccional (Bordón, 2017; Martínez-Gómez et al., 2021; Pérez et al., 2018; Rubio-Garay et al., 2017). Graña y Cuenca (2014, citado en Muñoz & Echeburúa, 2016) hallaron que las parejas más jóvenes y las que menos tiempo de relación llevaban informaban mayores tasas de violencia bidireccional de tipo psicológico (80%). Tolan et al. (2006, citado en Guzmán-González et al., 2014) indicaron en su estudio que la etapa que va de los 20 a los 24 años es la que tiene más alta tasa de riesgo de padecer violencia.

El avance de las nuevas tecnologías ha favorecido la aparición de nuevas conductas violentas en las relaciones de pareja, surgiendo así una nueva forma de violencia llamada ciber-violencia de pareja. Gámez-Guadix et al. (2018, citado en Espinobarros-Nava et al., 2018) señalan que esta forma de violencia incluye el control por medio de las redes sociales, el hurto o uso indebido de contraseñas, la difusión de secretos o informaciones que comprometen a la persona, amenazas e insultos públicos o privados a través de las TIC.

Rojas-Solís (2013) indica que la violencia en el noviazgo de los jóvenes es cuantitativa y cualitativamente diferente de aquella ejercida en edades adultas: la impulsividad, la emocionalidad o el deficitario autocontrol son más característicos en los jóvenes, y que la violencia psicológica es más frecuente que la sexual o económica en las parejas jóvenes. De acuerdo con Marcos e Isidro de Pedro (2019):

Las conductas mayoritarias de maltrato entre jóvenes son: insultos, humillaciones, conductas de control y, en menor medida, amenazas. Es en esta etapa evolutiva donde suelen comenzar las primeras relaciones de pareja y estas experiencias de maltrato se viven de manera muy intensa, marcando una huella indeleble en las posteriores relaciones afectivas. El hecho de tener una relación afectiva de violencia hace que ésta se normalice y, por tanto, no se alcancen a comprender y defender los valores de respeto e igualdad en las relaciones que tengan a posteriori, viendo todas las relaciones desde la misma perspectiva (pp. 412-413).

Flores-Garrido y Barreto-Ávila (2018) hallaron que la violencia emocional afecta a la mayoría de las jóvenes universitarias, y quienes la padecen ven disminuida su autoconfianza, no buscan ayuda frente a los primeros indicios de violencia y lo hacen “cuando las agresiones por parte de sus parejas han escalado a niveles en los que se torna una amenaza para su seguridad y sobrevivencia” (p. 59).

Si bien el maltrato psicológico es la forma de agresión más reconocida por la juventud, ha sido, paradójicamente, el tipo de violencia menos investigado (Moura et al., 2013). Hirigoyen (2006, citado en Muñoz & Echeburúa, 2016) estima que la violencia psicológica es la que más graves consecuencias tiene para la víctima y, si bien es más habitual, es más compleja en detectar, debido a la multivariedad de sus formas de expresión.

Una revisión sistemática sobre los estudios acerca de la violencia en las relaciones de noviazgo realizados en Iberoamérica reporta que solo 17 de los 103 artículos publicados durante el periodo 2003-2017 presentan resultados de estudios cualitativos (Delgado, 2017). Se estima conveniente profundizar la comprensión cualitativa del fenómeno de la violencia psicológica en el noviazgo (VPN) para, de esta forma, enfocar la mirada sobre la experiencia subjetiva de las personas involucradas a partir de un análisis en profundidad del discurso de los y las jóvenes participantes.

Método

El objetivo general fue analizar y comprender las redes de significados de la violencia psicológica en el noviazgo de jóvenes estudiantes universitarios mendocinos (Argentina) a través del software ATLAS.ti y el objetivo específico fue comparar las redes de significados de la violencia psicológica en el noviazgo, entre estudiantes de primero y cuarto año de la Facultad de Psicología.

Se trata de una investigación con un enfoque cualitativo, ya que se pretende investigar un fenómeno desde una perspectiva personal-subjetiva para lograr la comprensión y reconstrucción de procesos psicológicos (Gürtler & Günter, 2007). Se optó por un diseño de tipo fenomenológico, el cual aspira a “describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante, y desde la perspectiva construida colectivamente… se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados” (Mertens, 2005, citado en Hernández et al., 2010, p. 515).

Se trabajó con una muestra intencional no probabilística de estudiantes universitarios voluntarios que cursaban el 1º y el 4º años de las carreras Licenciatura en Psicología y Licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia, de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua. La participación fue voluntaria y sin compensación económica.

Participó un total de 153 estudiantes, de ambos sexos, con una edad promedio de 22 años (rango etario de 18 a 25 años), de los cuales 74 pertenecían al 1º año (64 mujeres y 10 varones) y 79 al 4º año (70 mujeres y 9 varones). El 87.6% de los participantes fueron mujeres y el 12.4% restante varones.

Instrumento

La herramienta utilizada fue el grupo focal que Valles (2003) enmarca dentro de las técnicas cualitativas de conversación. En comparación con las entrevistas individuales en profundidad, los grupos de discusión, en tanto entrevistas grupales, se diferencian por la concurrencia de varias personas en el encuentro de entrevista. El diseño de los grupos de discusión incluyó decisiones muestrales sobre la composición de los grupos, otros preparativos como el contacto de los participantes y el lugar de reunión, el papel del moderador y los participantes durante el encuentro. En total se realizaron 19 grupos focales con los participantes (10 con los estudiantes de 1º año y 9 con los de 4º año). Todos se desarrollaron dentro de la institución participante, con una duración aproximada de una hora y en presencia de las investigadoras del equipo.

Análisis de datos

Para el análisis del discurso obtenido de los participantes en los diversos grupos focales se utilizó el software ATLAS.ti, versión 8. Se analizó la información identificando diferencias y semejanzas de los significados atribuidos a la VPN entre los cursos mencionados.

Cuestiones éticas

Para proceder con la investigación, se tuvieron en cuenta las pautas éticas y las técnicas científicas y metodológicas incluidas en la Guía para Investigaciones con Seres Humanos, que ha establecido el Ministerio de Salud Pública de la República Argentina, a través de la Resolución 1480/2011. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado. La investigación fue financiada por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua.

Resultados

Del análisis del discurso de los grupos focales con estudiantes de primero y cuarto año asistido por el programa ATLAS.ti se obtuvieron cuatro líneas temáticas: Diferencias entre violencia psicológica y violencia física, Emociones de la VPN, Conductas en la VPN y Consecuencias en futuras relaciones.

Diferencias entre violencia psicológica y violencia física

En el caso de los estudiantes de 1º año, al indagar sobre las diferencias que percibían entre la violencia psicológica (VP) y la violencia física (VF), a través del ATLAS.ti se obtuvo una red de significados particulares que derivan de cuatro códigos categoriales (Gibbs, 2012), los cuales pueden observarse en la Figura 1.

Consideraron que la VP es más dañina que la VF, expresando “es mucho peor la psicológica”, “duele más la psicológica que la física”, “te daña más la cabeza y te hace desconfiar en vos [sic] en todos los sentidos” y “es lo que más secuelas te dejan [sic]”.

Reconocen como otra característica de este tipo de violencia el hecho de que sea incomprobable a la hora de denunciar: “no tenés marcas”, “no era demostrable”, “si no lo demostrás, no vale”.

Entienden que la VP pasa desapercibida ya que “es la más difícil de reconocer, de percibir, es la más sutil” “cuando sos chiquita estás completamente ciega”, “es como si tuvieses vendados los ojos, digamos, no te das cuenta…”, “al principio la otra persona no se da cuenta mucho”, “no te das cuenta, al principio estás re feliz…”

Asimismo, consideran que todo lo anterior favorece la Naturalización de la VP: “se toma normal que la gente te trate así”, alegando que “se naturaliza esta situación en ambas partes”, “es una costumbre”, “piensan que es algo normal”. Esta naturalización dificulta desprenderse de la situación de violencia: “es como que lo naturalizás y como que te cuesta salir”.

Figura 1. Red semántica de Diferencias entre la violencia psicológica y la violencia física (estudiantes de primer año)

Respecto de que la VP es más dañina que la VF (Figura 2), los y las estudiantes de 4º año reconocen que “es más severo el daño que provoca”, “te afecta más mentalmente”, “es más desgastante que la física” y que “es más difícil salir, se llega a una posición de inferioridad”.

Se remarcó el hecho de que la VP es incomprobable, ya que “es más difícil de detectar, porque la física se ve enseguida…”, “en cambio el golpe es como que vos le podés decir ‘¡Mirá, te golpeó!’”, y señalan los problemas a la hora de denunciar: “… en las comisarías, por ejemplo, lo que te piden es que muestres los golpes”.

Reconocen que la VP es desapercibida: “es una violencia que está tan camuflada”, “... está tan encubierta, que casi nunca se nota”, “lo que pasa es que es difícil detectarlo en la etapa del enamoramiento”, “es más invisible, más enmascarada”, “para mí es un problema por lo silencioso que es”, sentenciando “es muy difícil darse cuenta y muy difícil salir”.

Al expresarse sobre la Naturalización de la VP refieren: “ese es el problema, que se naturaliza la falta de respeto, el insulto”, “en el momento no me daba cuenta, para mí era algo normal”, “acostumbrados a violentar… en tu familia de origen haberlo visto como algo natural” y lo que más les alarmaba era “siento que se va naturalizando y va creciendo, va avanzando…”.

Los resultados reportados ponen en evidencia las coincidencias de opiniones y significados atribuidos por los estudiantes universitarios de 1º y 4º año respecto a los cuatro códigos categoriales.

Emociones de la violencia psicológica en el noviazgo

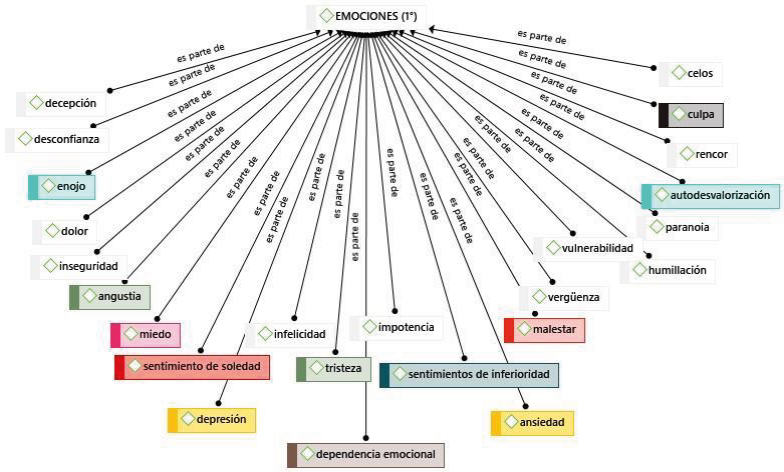

En la Figura 3 se observa que las emociones reconocidas por los estudiantes de 1º año como aquellas más frecuentes experimentadas producto de la VPN fueron: dependencia emocional, sentimientos de inferioridad, sentimientos de soledad, ansiedad, culpa, auto-desvalorización, depresión, angustia, tristeza, miedo y enojo.

Algunas de las frases del discurso de los participantes que dan cuenta de estos códigos son, por ejemplo, “todo lo que vos seas gire en torno a esa persona” (dependencia emocional); el sentimiento de inferioridad se manifiesta en frases tales como “sentirse una inútil y de que no tenés valor” y “sentirte inferior siempre o que no sos capaz”. La frase “Él se mandaba algo y termina siendo culpa mía, yo terminaba pidiéndole perdón, ya ni sabía por qué” pone de manifiesto la culpa; “es una angustia muy grande que el organismo, el cuerpo mismo, no puede soportar” da cuenta de la angustia y tristeza experimentada.

Entre las emociones identificadas como consecuencia de las vivencias de victimización, los participantes mencionan dos trastornos emocionales (Osma, 2019): ansiedad y depresión.

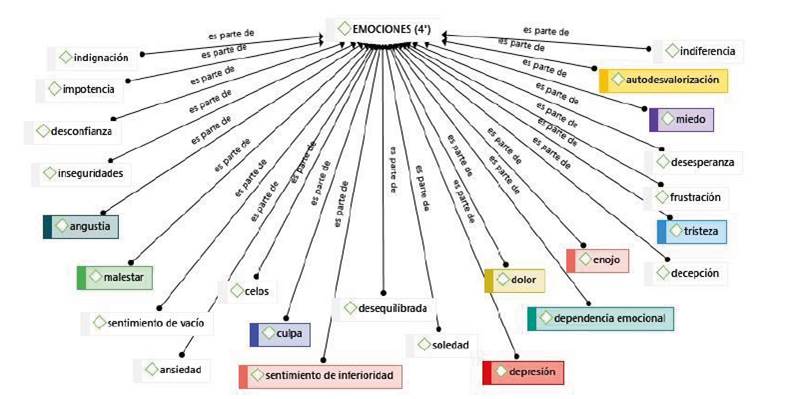

En la Figura 4 se observa que las emociones producto de la VPN reconocidas por los estudiantes de 4º año fueron: sentimientos de inferioridad, culpa, dependencia emocional, auto-desvalorización, angustia, dolor, depresión, tristeza, malestar, miedo y enojo.

En este punto, se pueden mencionar como frases ejemplificadoras de estos códigos: “yo denigrarme, yo ser menos persona que él, para que él pueda ser feliz” que refleja la auto-desvalorización, “de a poco vos por dentro ibas haciendo como una depresión. Como que se te va acumulando” refiriendo a la aparición de alguna patología del estado del ánimo, “son situaciones sostenidas que provocan un malestar general en la persona” (malestar), “vos ya tratas de no hacer tantas cosas por miedo a que se enoje o que le moleste” frase que da cuenta del miedo y temor experimentado frente a la reacción de quien ejerce la violencia.

Figura 2 Red semántica de Diferencias entre la violencia psicológica y la violencia física (estudiantes de 4º año)

Figura 3 Red semántica de Emociones (estudiantes de primer año) Nota. Los códigos más frecuentes se encuentran en colores.

Los estudiantes más avanzados reconocen a la afectación de la autoestima y de la propia valía personal como las principales consecuencias de la VPN.

En relación con las emociones asociadas a la VPN no se observan diferencias notables entre los significados atribuidos por el grupo de primero y de cuarto año. Se observan significados compartidos tales como sentimientos de inferioridad, la culpa, la dependencia emocional, la auto-desvalorización, la angustia, la depresión, la tristeza, el miedo y el enojo.

Conductas de la violencia psicológica en el noviazgo

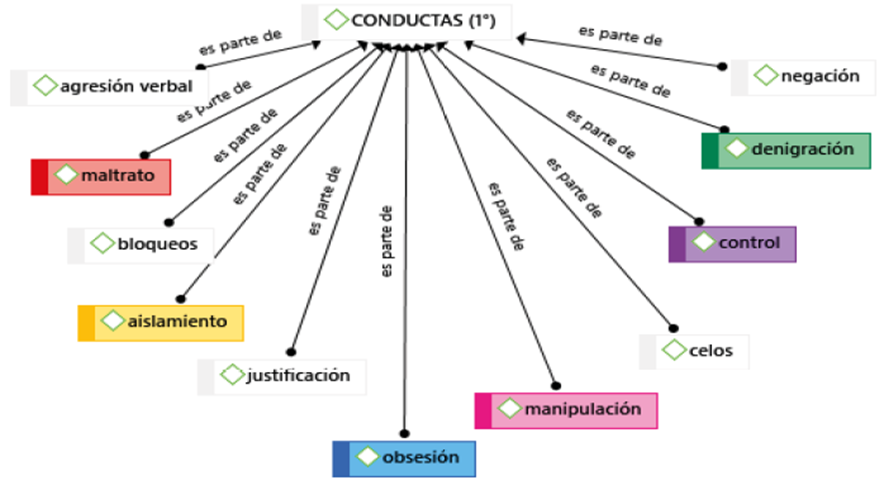

En la muestra de primer año, las conductas asociadas a la VPN fueron: manipulación “manipulación indirecta que busca la dominación, someter al otro”, maltrato “me trataba mal”, control “no se me permitía hacer cosas”, denigración “me decía ‘no servís para nada’”, obsesión “la perseguía, situaciones así posesivas” y aislamiento “la alejaba más y más... terminó quedándose sola” (Figura 5). Del análisis de las conductas asociadas a la VPN se desprende que estas hacen referencia a aquellas que realiza tanto la victima (por ejemplo, aislamiento) como el victimario (por ejemplo, control).

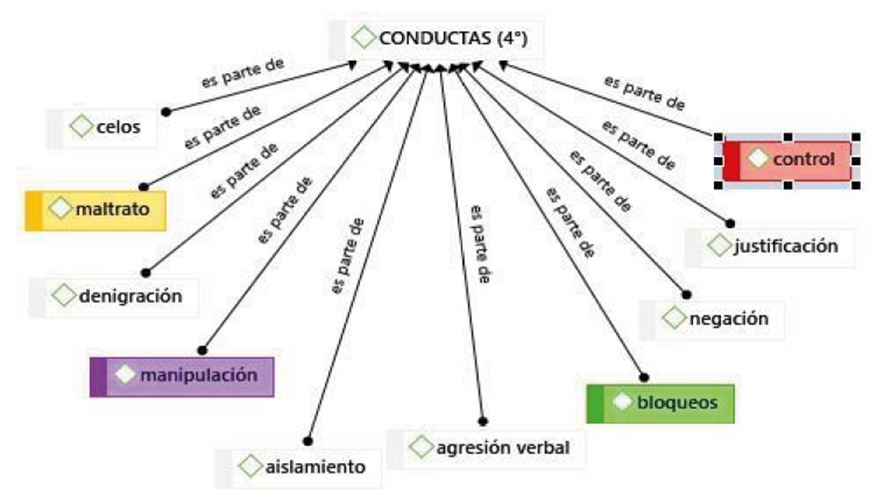

Por otra parte, las conductas asociadas a la VPN identificadas por el grupo de estudiantes de cuarto año fueron: manipulación, maltrato, control y bloqueos (Figura 6). Así, se desprende que la manipulación incluye amenazas como “si estas con otro, lo mato; si te veo con otro, te mato”, el maltrato implica “ejercer maltrato de diferentes formas, verbalmente, implícitamente y explícitamente, y también es ejercer poder”, el control se expresa especialmente en las redes a través de frases como “controles obsesivos todo el tiempo” y los bloqueos en “te quedas callado, no decís nada”.

En lo que respecta a las conductas asociadas a la VPN, no se hallaron diferencias notables a nivel semántico entre el grupo de primero y el de cuarto año, predominando los siguientes significados compartidos: el maltrato, la manipulación y el control.

Consecuencias en futuras relaciones

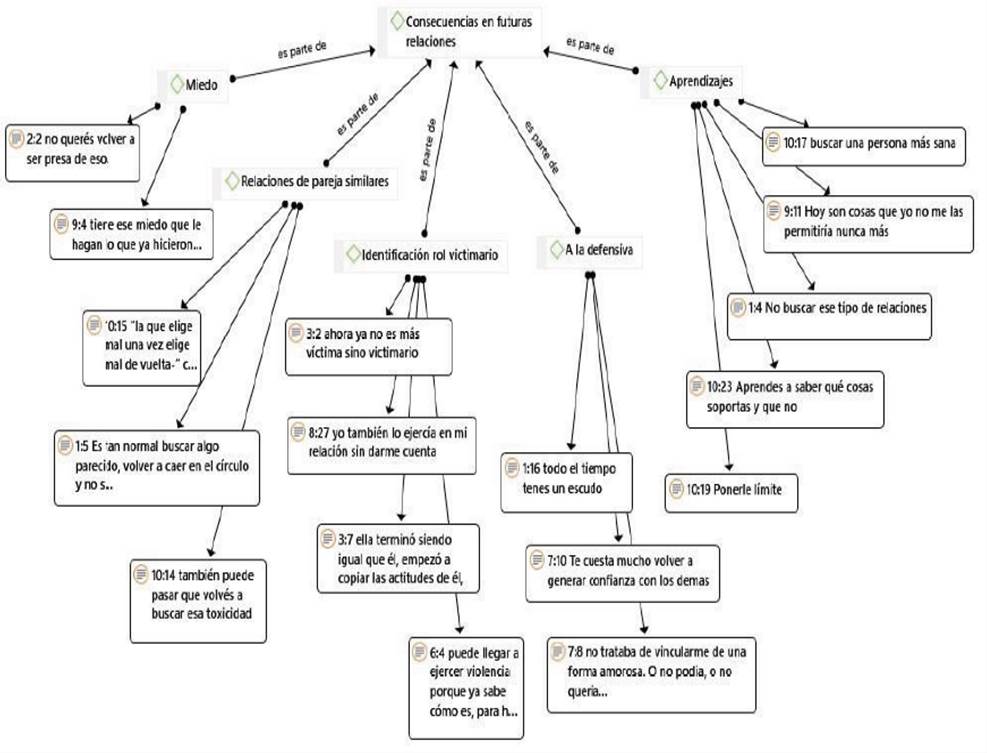

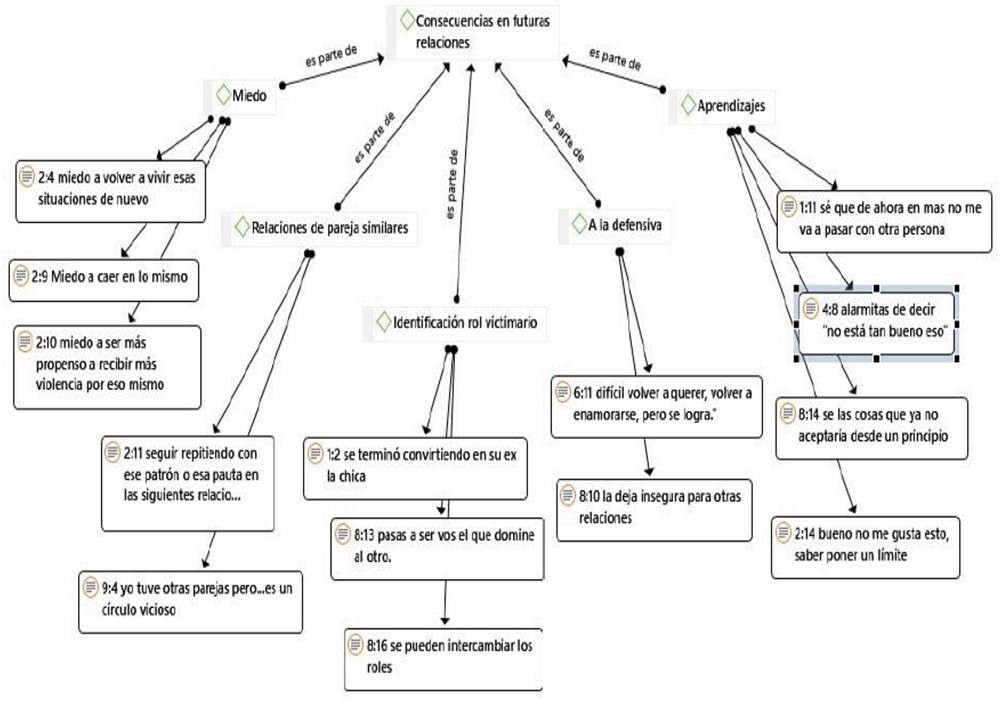

Una cuarta línea temática emergente del análisis de los grupos focales se relacionaba con las consecuencias de la VPN en futuros vínculos afectivos. Se encontraron cinco códigos categoriales compartidos por el grupo de primero y de cuarto año: Miedo, Relaciones de pareja similares, Identificación del rol victimario, a la defensiva y Aprendizajes (Figura 7 y 8).

La categoría Miedo se vincula con el temor de repetir el patrón relacional en relaciones futuras “caer en lo mismo”. Asociado a esta categoría, se encuentra el código Relaciones de pareja similares, ya que el grupo de estudiantes manifiesta haber detectado que buscan generar vínculos en los que se suele instalar la VP como si fuese un círculo vicioso y tóxico que no pueden evitar.

Por otro lado, otra de las consecuencias relacionales de la VPN es la Identificación del rol victimario, esto se refiere a que la persona que ha vivido este tipo de violencia, la aprende y puede llegar a manifestarla en su relación o en futuras relaciones.

Reconocen, como consecuencia de la VPN, el estar A la defensiva, como una actitud de desconfianza que implica cierta distancia, recelo a la hora de iniciar una nueva relación amorosa, instrumentado como mecanismo defensivo para evitar posibles daños.

El último de los códigos categoriales fue Aprendizajes. Este incluye significados positivos asociados a la experiencia de VPN, debido a que entienden que atravesar este tipo de relaciones permite aprender a poner límites, a no tolerar conductas o actitudes violentas y a reconocer aquello que puede ser dañino para uno mismo o para la relación.

En lo que respecta a las consecuencias de la VPN no se observaron diferencias entre los términos identificados en el discurso de los estudiantes de primero y cuarto año.

Figura 5. Red semántica de Conductas (estudiantes de primer año). Nota. Los códigos más frecuentes se encuentran en colores.

Figura 6 Red semántica de Conductas (estudiantes de cuarto año). Nota. Los códigos más frecuentes se encuentran en colores.

Discusión

Para los jóvenes estudiantes universitarios participantes, existe una diferencia entre la violencia psicológica y la violencia física. Ambos grupos de estudiantes consideran la violencia psicológica como más dañina que la física. Esto concuerda con los hallazgos de Muñoz y Echeburúa (2016), quienes consideran que la violencia psicológica implica, para quien la padece, consecuencias más graves que la violencia física.

La naturalización de la violencia psicológica es uno de los factores de riesgo detectados en el estudio de Bringas-Molleda et al. (2017), y la asocian a la dificultad para reconocer los malos tratos en el noviazgo. Gracia-Leiva et al. (2019) sostienen que las mujeres que padecen violencia ven disminuida su autoconfianza y, por lo general, no buscan ayuda frente a los primeros indicadores de violencia, lo que impide su identificación y abordaje temprano, favoreciendo su naturalización.

Es precisamente la “naturalización” de la VPN lo que favorece que pase “desapercibida”, que sea difícil de detectar y de reconocer, ya que está encubierta (es “incomprobable”), al no existir signos físicos de esta. Estos hallazgos están en consonancia con lo propuesto por Muñoz y Echeburúa (2016), quienes plantean que la VP es más habitual, más compleja de detectar debido a la multivariedad de formas de expresión y cuyas consecuencias son más graves para la víctima. Por su parte, Toldos (2013) la define como “indirecta”, ya que el daño puede ser encubierto; es decir, que el agresor puede infligir daño sin que parezca que hay intención de herir ni demostrar violencia y sin que la víctima sea plenamente consciente de que está siendo agredida.

La categoría emociones experimentadas como consecuencia de las experiencias de victimización de la VPN integra significados compartidos entre los estudiantes de primero y cuarto año que pueden asociarse con dificultades en la autoestima como, por ejemplo, sentimientos de inferioridad, culpa, auto-desvalorización. Hallazgos recientes vinculan a la VP con la dependencia emocional y una baja autoestima (Irache et al., 2019) e incluso con el estilo de crianza y la autoestima (Yanes et al., 2019).

Los jóvenes participantes asocian la aparición de trastornos emocionales (depresión y ansiedad) como consecuencias de la VPN. Lara et al. (2019) encontraron que las mujeres víctimas de violencia presentaban más trastornos emocionales que las mujeres que no son víctimas. En las redes semánticas sobre emociones de la VPN destacan palabras tales como daño, dolor, tristeza, angustia.

En lo que respecta al miedo, este ha sido considerado, por un lado, para el grupo de primer año, como una emoción que integra el núcleo de significado de la VPN y, por otro lado, como una consecuencia de la VPN en futuras relaciones. En el presente estudio, los participantes identifican el miedo a establecer relaciones de pareja similares; es decir, buscar parejas con características similares y reestablecer la pauta relacional violenta. Marcos e Isidro de Pedro (2019) afirman que el hecho de que las primeras relaciones de pareja sean violentas favorece que se normalice la violencia y, por tanto, no se alcance a comprender su gravedad, ni se establezcan los valores de respeto e igualdad en las relaciones establecidas a posteriori.

Los participantes entienden que las experiencias de victimización previas se relacionan tanto con el “mantenerse a la defensiva” como con el “identificarse con el rol victimario”. Así, mientras que el “mantenerse a la defensiva” refleja el temor a implicarse nuevamente en una relación afectiva que se torne abusiva o violenta, es decir, que refleja el temor a volver a ser dañada o dañado, el “identificarse con el rol victimario” pone en evidencia el temor a ejercer activamente VP en futuras relaciones. Diversas investigaciones sostienen que sufrir una agresión por parte de la pareja puede convertirse en el principal factor de riesgo de ejercer violencia a posteriori (Bookwala et al., 1992, citado en Castro & Casique, 2019).

El “Aprendizaje” es percibido como una de las consecuencias de las experiencias de victimización en futuras relaciones. Los participantes le atribuyen una connotación positiva, enfatizando la conveniencia de capitalizar la experiencia vivida para identificar tempranamente los indicadores de violencia en una nueva relación y solicitar acompañamiento especializado para construir un vínculo sano, en el que predominen el amor, el respeto y la confianza.

Las conductas asociadas a la VPN compartidas por ambos grupos fueron manipulación, maltrato y control. Cabe destacar que estos comportamientos han sido asociados a la violencia psicológica por diversos autores; por ejemplo, Gámez-Guadix et al. (2018, citado en Espinobarros-Nava et al., 2018) con el control y Marcos e Isidro de Pedro (2019) con el maltrato. Por otro lado, tanto la manipulación como el maltrato, consideradas conductas que reflejan la VPN (Marchiori et al., 2013, como se cita en Bordón, 2017; OMS, 2003; Velázquez, 2011), han sido identificados como los significados psicológicos con mayor valor semántico en las redes semánticas de estudiantes universitarios mendocinos (Páramo et al., 2021, 2022).

A partir de los hallazgos del presente estudio, puede concluirse que la violencia psicológica en el noviazgo es una realidad que preocupa a los jóvenes estudiantes universitarios participantes. El análisis de la VPN es importante para la comprensión global del fenómeno de la violencia en las relaciones íntimas, no solo porque produce lesiones y sufrimiento, tanto en jóvenes como en personas adultas (Peña Cárdenas et al., 2013), sino porque su conocimiento puede ayudar a gestionar su abordaje preventivo y asistencial.

Muchos jóvenes participantes han reconocido haber sido víctimas o victimarios de este tipo de violencia en sus relaciones afectivas, por lo que es posible estimar que las universidades se presentan como espacios propicios para promover instancias de concientización y prevención temprana de esta problemática. González y Arias (2020) enfatizan la importancia de “prevenir la violencia en una primera etapa elevando la conciencia de los adolescentes sobre este problema e, idealmente, también logrando un cambio en sus comportamientos y actitudes, así como en las normas sociales que promueven su ocurrencia” (p. 24).

Atendiendo a que la prevención de la VPN, debe focalizarse en las tareas de concientización para la promoción de relaciones de noviazgo sanas; se estima conveniente el diseño de talleres de concientización que permitan, por un lado, detectar la violencia psicológica de manera precoz y evitar así su escalada y, por otro lado, favorecer la solicitud de acompañamiento temprano frente a los primeros indicios de violencia, con el fin de potenciar relaciones de noviazgo saludables y contribuir a que los y las jóvenes que cursan estudios universitarios opten por noviazgos no violentos.

En lo que respecta a la gestión del abordaje asistencial de la problemática, Gamarra (2021) sostiene la urgencia de aplicar programas de intervención psicológica de la violencia en adolescentes.

Investigaciones recientes reconocen a la familia y amigos de las personas víctimas de VP, como los principales apoyos para la recuperación emocional (Rebollo et al., 2022). En consonancia con esto, Gracia-Leiva et al. (2019) destacan como principales factores protectores el apoyo social de pares y la presencia de una parentalidad positiva.

Fortalezas

Se estiman, como fortalezas del presente estudio, por un lado, el hecho de haber generado una instancia de escucha de los jóvenes universitarios, para así obtener una comprensión más acabada sobre la problemática de la VPN; y, por otro lado, visibilizar la problemática alertando sobre sus características, conductas, emociones y consecuencias.

Limitaciones

Solo se invitó a participar a estudiantes de la facultad de Psicología, por lo que la muestra fue intencional, no probabilística, con un sesgo en lo que respecta al sexo ya que el 87.6% de los participantes fueron mujeres.