Introducción

La autoestima es un componente esencial para el adecuado desarrollo de nuestras vidas, nos permite acuñar y expresar una valoración particular de nosotros mismos que define lo que creemos ser y cómo nos conducimos por el mundo. El fenómeno subjetivo de la autoestima se proyecta sobre los pensamientos, sentimientos y actitudes que forjamos acerca de nosotros (Alonso et al. 2007), los cuales varían en razón de la cercanía o distancia que percibimos entre nuestro sí mismo ideal y el real (Massenzana 2017).

Desde este punto de vista, la autoestima puede analizarse como un prisma a través del cual nos miramos a la vez que tenemos bajo observación nuestro entorno; impulsa en nosotros la necesidad e interés por relacionarnos con otros, explorar nuevas posibilidades de interacción, plantearnos algún proyecto y desarrollarse sobre la base de la autopercepción de capacidades (Tarazona 2014). En este sentido, la autoestima influye en cómo percibimos los sucesos que conforman nuestra vida y las decisiones que tomamos para hacerle frente, además de la aceptación o rechazo de lo que otros dicen sobre nosotros (Naranjo 2007; Parada, Valbuena y Ramírez 2016).

Por características como las descritas, la autoestima es un proceso que acompaña la vida y, aunque se adapta o actualiza conforme varía la interacción con otros y la experiencia positiva o negativa que esta brinde, su percepción predispone las actitudes y decisiones con que se enfrenta la vida. Se trata de un proceso permanente que se encuentra mediado por las vivencias e interpretaciones del día a día, es dinámica y a través del tiempo puede fortalecerse o languidecer afectando no tan solo la forma en que la persona se evalúa y significa, sino también el cómo percibe a los otros (riesgo o recurso), las cosas que lo rodean y los acontecimientos de la vida cotidiana (Rojas 2007; Roa 2013). Según Berger (2007), la adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez donde se presenta una serie de cambios físicos, psicológicos y emocionales que interactúan con los retos propios a la búsqueda por constituir una personalidad, diferenciarse de los demás. De esta forma se añade una dimensión social a la adolescencia, donde a la maduración corporal le siguen renovadas formas de pensar y sentir, a lo que se añade la desorientación de los jóvenes por la falta de herramientas que permitan responder satisfactoriamente a cada deseo (Palacios 2019). Frente a esto, hay quienes exponen que un adecuado nivel de autoestima protege y facilita la defensa contra situaciones negativas, sobreponiendo la confianza en sí mismo a las adversidades emocionales o sociales que puedan aparecer (Alonso et al. 2007).

Ahora bien, los factores que intervienen el desarrollo de la autoestima son heterogéneos, entre los cuales destaca la influencia de personas vinculadas a la familia, la escuela y los grupos de referencia, quienes incrementan su importancia a medida que lo hace su cercanía (Roa 2013). La autoestima se relaciona también con la satisfacción con la vida en tanto dimensión cognitiva del bienestar subjetivo que expresa la evaluación de la totalidad de la experiencia vital.

El contexto familiar cobra especial relevancia en el desarrollo de la autoestima de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). En la medida que se constituye como un espacio nutritivo que provee afecto, apoyo, orientación, retroalimentación y control, favorece el desarrollo de recursos personales (Povedano, Hendry, Ramos y Varela 2011). Los adolescentes que sienten el apoyo de sus padres y madres desarrollan una actitud positiva hacia el espacio educativo, la cual actúa como factor protector frente a la frustración, incentiva la motivación y fomenta el trato respetuoso con los demás en el espacio áulico (Acuña-Alberto, Chimal-Morales, Aguayo-Magaña, Oliva Martínez 2004; Martínez-Ferrer, Murgui-Pérez, Musitu-Ochoa y Monreal-Gimeno 2008; Hernández, Cárdenas, Romero y Hernández 2017).

Otro contexto de interacciones que influye en el desarrollo de la autoestima de NNA es la escuela (Cava 1998; Martínez-Antón, Buelga y Cava 2007). Por su orientación formativa y la extensión de las jornadas de permanencia, la experiencia escolar se torna significativa para la adquisición y cultivo de habilidades sociales y emocionales imprescindibles para interactuar con los demás y cimentar adecuadas evaluaciones de sí mismo. En este escenario, el profesorado adquiere gran importancia para el estudiante como otro significativo por cuanto su rol modelador contribuye a la satisfacción o frustración respecto a las experiencias ocurridas en el aula (Mulford 2006; Castro et al. 2012; Parada, Valbuena y Ramírez 2016). Algunas evidencias de investigación destacan cómo el tipo de autoestima que se desarrolla en la escuela afecta la participación y colaboración con otros (Beane 1986), el desempeño y productividad académica (Naranjo 2007; Torres 2018), los problemas de conducta y síntomas psicopatológicos (Garaigordobil, Durá y Pérez 2005).

Por otra parte, en el contexto social la interacción con pares, amigos o grupos de referencia constituye otro factor relevante para el desarrollo de la autoestima durante la adolescencia. En esta etapa, la integración a contextos sociales tiene como objetivo el encuentro con otros, generar lazos de confianza y sentimientos de pertenencia. Dentro de estos grupos de pares se comparten intereses, preocupaciones y conversaciones que pueden resultar difíciles de abordar con la familia, además que proporcionan al individuo soporte emocional y la posibilidad de experimentar nuevas sensaciones. Resultados previos al respecto indican que el grupo de pares interviene significativamente sobre la evaluación de la imagen corporal (Amaya-Hernández, Alvarez-Rayón, Ortega-Luyando, Mancilla-Díaz. 2017), la aceptación, estima y valoración sobre sí mismo y las capacidades (Naranjo 2007), además de su apoyo a la generación de estrategias para buscar ayuda sin miedo a ser rechazados (Pinheiro y Mena 2014).

Así también, en su dinamismo la autoestima se configura sobre la base de la percepción de los acontecimientos vividos, especialmente en contextos familiares y escolares y la satisfacción que se obtiene de ellos. Cuando esta evaluación es positiva tiende a mejorar la percepción y valoración de sí mismo a la vez que contribuye a la satisfacción con la vida (Gómez y Cogollo 2010; Barra 2012; San Martín y Barra 2013). La asociación de altos niveles de satisfacción con la vida y alto sentido de autoestima en espacios de interacción ayuda a regular el comportamiento propio y hacia otros, además de fortalecer la predisposición para enfrentar eventos adversos (Alonso et al. 2007).

En consecuencia, las experiencias desarrolladas en este contexto de interacciones no son irrelevantes, más bien, la naturaleza, orientación e intensidad de estas refuerzan el vínculo significativo con los demás y la autoestima. Eso sí, cabe destacar que en la medida que estas relaciones interpersonales refieren a un espacio relativamente regulado, pueden ser también objeto de intervención por medio de dispositivos organizacionales, institucionales y de política educativa. En tal sentido, problemáticas asociadas a la convivencia escolar han sido abordadas a través de medidas como el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media (SNAC), la Ley de Inclusión y Ley Aula Democrática y Convivencia Segura, las cuales, sin abandonar los dispositivos de control normativo, abogan por el refuerzo de la convivencia democrática. De este modo, los niveles individuales y organizacionales interactúan y se influencian, haciendo de la convivencia un elemento clave en el estudio de la autoestima.

En suma, la autoestima en Niños, Niñas y Adolescentes es un fenómeno dinámico que está influenciado por una serie de actores, contextos e interacciones, cruzada por la satisfacción de las experiencias vitales de los ámbitos familiar, escolar y social. Bajo esta comprensión, este artículo explora y analiza la relación entre autoestima en NNA y distintos factores vinculados a la escuela, la familia y la relación con pares, buscando perfilar itinerarios en su configuración.

Instrumento

Se utilizan los resultados de la Primera Encuesta de Desarrollo Humano en Niños, Niñas y Adolescentes (EDH-NNA) aplicada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Nacional de la Infancia (PNUD) durante el año 2017 a jóvenes estudiantes entre 12 y 17 años con objeto de conocer su experiencia vital y las evaluaciones que hacen de sus condiciones de vida.

La EDH-NNA se estructura en torno a 11 dimensiones de interés, siendo relevantes para efectos de esta investigación las concernientes a: Satisfacción escolar, Satisfacción con la vida, Satisfacción con la autoimagen, Satisfacción con los amigos, Apoyo Familiar Percibido, Apoyo Docente Percibido y Sentimiento de autoestima.

Muestra

La encuesta comprende un total de 3.073 Niños, Niñas y Adolescentes distribuidos en 272 establecimientos educativos (Municipales, Particulares Subvencionados y Particulares Pagados), los cuales fueron extraídos de registros poblacionales oficiales de estudiantes de 7°básico a 3°medio según muestreo trietápico y probabilístico. La encuesta reporta un margen de error de ±1.8 puntos porcentuales, un nivel de confianza del 95%, una tasa de respuesta del 73,0% y de rechazo del 4%. Si bien la selección de la muestra se intenciona al interior del espacio educativo, tanto el acotado rango etario como las coberturas casi universales que alcanza la educación en Chile, la cual adquiere carácter de obligatoriedad hasta la Enseñanza Media, permiten su representatividad infiriendo sus resultados al conjunto de los NNA.

Tabla 1 Caracterización de la muestra (%)

| Zona - Urbana - Rural | 88,8 11,2 | Sexo - Hombre - Mujer | 52,9 47,1 | |

| Rama educativa - Humanista - Técnico Profesional | 92,4 7,6 | Nivel educativo - Básico - Secundario | 66,4 33,6 | |

| Dependencia - Municipal -Particular Subvencionado - Particular Pagado | 43,8 50,9 5,2 |

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDH-NNA, PNUD (2017)

Como se muestra en la Tabla 1, en su mayor parte son estudiantes de zonas urbanas (88,8%), de la rama Científico Humanista (92,4%); un tercio cursan estudios Secundarios (33,6%) con predominancia del sexo masculino (52,9%) y de colegios Particulares (56,1%).

Procedimiento

El análisis de los datos de la encuesta EDH-NNA inicia con la exploración descriptiva de los ítems que componen la variable dependendiente [AUTOESTIMA] buscando establecer diferencias estadísticamente significativas con base a variables consideradas como relevantes por la literatura especializada.

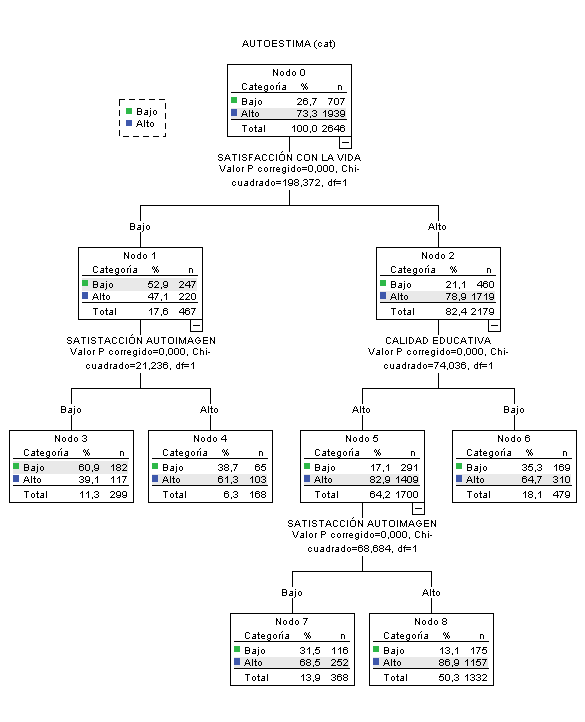

A continuación, mediante la técnica estadística multivariante Árboles de clasificación y trabajando con matriz de datos completos (n=2646), se diagrama una estructura jerárquica según factores con alta capacidad de discriminación y predicción de la variable modelada. Esta representación de resumen de grandes masas de datos maximiza la distancia entre grupos formando nodos, ramas y hojas capaces de estructurar itinerarios y definir perfiles (Han y Kamber 2006; Gervilla y Palmer 2009); información útil para la intervención educativa tanto de profesores como profesionales asistentes de la educación.

El método de segmentación jerárquica utilizado para el desarrollo del árbol fue Chi-square Automatic Interaction Detection (CHAID), basado en chi. para seleccionar a los predictores. La variable criterio es el nivel de autoestima que reportan NNA, el cual fue dicomotizado para fines analíticos estableciéndose como punto de corte ,70. Tanto la variable modelada como predictores fueron sometidos a contraste de asimetría y verificación del cumplimiento de la regla “90/10” dada su naturaleza categorial. Con propósito de evitar el sobreajuste del modelo, se establecieron reglas de 3 niveles con podas cuando no se superaran los 200 casos para el nodo padre y 100 para el nodo hijo. El modelo resultante terminó por seleccionar 4 predictores de un total de 7 iniciales, conformando 10 nodos, 6 de ellos terminales. El nodo más pequeño agrupa el 4,3% de los casos. A fin de establecer la fuera o intensidad de la relación al interior del nodo, la información del modelo CHAID fue complementada con coeficientes de asociación Phi según grados de libertad de la tabla de contingencia resultante. El modelo tiene adecuada capacidad predictiva, clasificando correctamente al 67,5% de los casos, siendo particularmente alta en su nivel de sensibilidad (75,9%).

Variables

Para analizar las relaciones entre autoestima en NNA y su percepción o satisfacción con lo que sucede en la escuela, la familia o su vida, utilizamos principalmente los conceptos o variables contenidos en la Tabla 2.

Tabla 2 Descripción de variables de interés para el análisis nombre operacionalización y situación jerárquica en Arbol de clasificación

| Variable | Operacionalización (categorías que comprende) | Situación jerárquica [Simetrías] |

| APOYO FAMILIAR PERCIBIDO | Índice continuo estandarizado construido por 12 ítems tipo Likert de respuesta graduada en 5 niveles. En el modelo AC es dicotomizada, estableciendose como punto de corte ,70. | Significativa Segundo y tercer nivel [Baja= 17,5; Alta= 82,5] |

| APOYO DOCENTE PERCIBIDO | Índice continuo estandarizado construido por 7 ítems tipo Likert con 5 niveles de respuesta. Es dicotomizada con punto de corte ,70. | No significativa [Baja= 18,8; Alta= 81,2] |

| SATISFACCIÓN CON LOS AMIGOS | Variable escalar que transita entre 1 y 10 para evaluar la satisfacción hacia las relaciones de amistad. En el modelo es dicotomizada, estableciendose como punto de corte 7. | No significativa [Baja= 16,9; Alta= 83,1] |

| CALIDAD EDUCATIVA | Percepción respecto de las oportunidades de desarrollo íntegro que ofrece el establecimiento educativo. Índice construido por 5 ítems, dicotomizado en el punto ,70. | Significativa Tercer nivel [Baja= 18,1; Alta= 81,9] |

| SATISFACCIÓN AUTOIMAGEN | Variable escalar que transita entre 1 y 10 para evaluar la satisfacción con el aspecto del cuerpo. Es dicotomizada con punto de corte 7. | Significativa Segundo y Tercer nivel [Baja= 29,8; Alta= 70,2] |

| SATISFACCIÓN CON LA VIDA | Variable escalar que transita entre 1 y 10 para evaluar la satisfacción con la vida en general. Es dicotomizada con punto de corte 7. | Significativa Primer nivel [Baja= 17,7; Alta= 82,3] |

| AUTOESTIMA | Índice continuo estandarizado construido por 5 ítems tipo Likert de respuesta graduada en 5 niveles. En el modelo AC es dicotomizada, estableciendose como punto de corte ,70, distinguiendo baja y alta autoestima. | Variable modelada [Baja= 26,7; Alta= 73,3] |

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDH-NNA, PNUD (2017)

Resultados y análisis

El fortalecimiento de aspectos subjetivos para el desarrollo individual y colectivo en NNA se ha convertido en eje transversal para las políticas sociales del país. Las percepciones, juicios e interpretaciones que las personas hacen de sí mismos son expresión del bienestar y equilibrio emocional que experimentan, elementos clave para la dirección de la conducta y el tipo de relaciones interpersonales que entablan con el resto (Alonso et al. 2007; Parada, Valbuena y Ramírez 2016). La autoestima, en tanto forma de pensar, sentir y comportarse consigo mismo, es un fenómeno actitudinal influenciado por interacciones sociales y culturales que apoya la persistencia en la consecución de metas personales (Vaello 2005; Simkin y Bozzano 2013; Helueni y Enrique 2015; Massenzana 2017).

Al respecto, y según informan los datos de la EDH-NNA (véase Tabla 3), una alta proporción de los NNA manifiesta sentirse orgulloso de sí mismo (91,4%) y gustarse como es (89,5%), llevarse bien con otros (93,7%), ser buen amigo/a (97,8%) y buen estudiante (85,3%). Atributos de valoración a la propia imagen, concepto, eficacia escolar y relación con pares, que serían expresión de un adecuado nivel de autoestima y ajuste con el grupo y espacio donde conviven.

Tabla 3 Caracterización Autoestima %

| Ítems* | General | Baja SV | Alta SV |

| 1. Te gusta cómo eres | 89,5 | 67,5 | 94,3 |

| 2. Te sientes orgulloso de ti mismo | 91,4 | 74,7 | 95,0 |

| 3. Eres un buen estudiante | 85,3 | 72,8 | 88,0 |

| 4. Te llevas bien con otros | 93,7 | 85,3 | 95,5 |

| 5. Eres buen/a amigo/a | 97,8 | 95,5 | 98,2 |

| Índice Autoestima | 73,3 | 47,1 | 78,9 |

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDH-NNA, PNUD (2017)

Al ser la autoestima un sentimiento donde prevalecen las dimensiones valorativas y afectivas del sujeto, no se le podría desligar de la satisfacción con la vida, por cuanto este último define la percepción de bienestar subjetivo como evaluación que la persona hace de sí misma y sus vivencias (Roa 2013; San Martín y Barra 2013). En tal sentido, el sentimiento de valor y grado de aceptación auto-atribuidos (autoestima) se empobrecen conforme disminuye la Satisfacción con la vida [x2= 198,372; gl= 1; p= 0.000]. En general, tener una alta conformidad con la experiencia y proyección vital sustenta mejores auto-valoraciones en todos los ítems, siendo particularmente relevante las diferencias observadas entre grupos al analizar aquellos reactivos vinculados al autoconcepto: te gusta cómo eres (26,8 puntos porcentuales, en adelante pp.) y te sientes orgulloso de ti mismo (20,3 pp.).

En su búsqueda por ajustarse al grupo, pero manteniendo su individualidad, el autoconcepto de los NNA se apropia de las valoraciones que el medio y los otros entregan (Naranjo 2007; Massenzana 2017). El trato cordial con los pares constituye un determinante crítico para el sentimiento de valía individual, a la vez que contribuye a un clima de convivencia que facilita la libertad y la amistad, resguardando al mismo tiempo el desarrollo personal y social de los y las estudiantes. Al respecto, es en las valoraciones del autoconcepto referido a ser buen amigo/a (2,7 pp.) y llevarse bien con otros (10,2 pp.) donde las distribuciones registran la mayor homogeneidad entre grupos de contraste con Baja o Alta Satisfacción con la vida. Situación que sería expresión de la disponibilidad para sostener y apoyar experiencias gratificantes que, por un lado, tributen al clima de convivencia y, por otro, mitiguen el miedo o necesidad de protegerse a través de actitudes como la subvaloración de la imagen propia (resultados similares han reportado Alonso et al. 2007).

Debido a que la Autoestima es influenciada por atributos perceptivos a nivel individual y del contexto, la definición de perfiles y caracterización de estudiantes con Alta y Baja valoración de sí mismos se realizó a través de la técnica multivariante de Árboles de clasificación (véase Figura 1). De las variables introducidas al análisis clasificatorio, resultaron significativas Satisfacción con la vida, Calidad educativa . Satisfacción de autoimagen, discriminando entre grupos hasta conformar 10 nodos de agregación.

La distinción entre los perfiles con mayor y menor Autoestima entre NNA tiene a la Satisfacción con la vida como primer hito [x.= 198,372; gl= 1; p= 0.000]. Según este predictor alcance Baja o Alta puntuación, se bifurcan jerárquicamente nuevos conglomerados de acuerdo a los niveles de Satisfacción con la autoimagen y percepción de Calidad educativa.

Elaboración propia con datos de la EDH-NNA, PNUD (2017).

Figura 1 Autoestima en NNA según variables de caracterización

La Satisfacción con la vida, en tanto evaluación subjetiva que se hace de la calidad de los acontecimientos vividos sobre la base de estándares personales, tiene con la Autoestima un vínculo recíproco. De este modo, era de prever que quienes pertenecen a la categoría Alta Satisfacción con la vida [Nodo 2] manifestaran un mayor nivel de Autoestima (+5,6 pp.) respecto del nodo raíz (73,3%). Prevalencia que se acentúa en los conglomerados con Alta Calidad Educativa para un segundo nivel jerárquico [Nodo 5; +9,6 pp.] y con Alta Satisfacción con la autoimagen en un tercer nivel de segmentación [Nodo 8; +13,6 pp.]. Por su parte, el deterioro de la Autoestima incrementa conforme se incorporan los segmentos Baja Satisfacción con la vida [Nodo 1; -26,2 pp.] y Baja Satisfacción con la autoimagen [Nodo 3; +34,2 pp.].

Figura 1: Autoestima en NNA según variables de caracterización.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EDH-NNA, PNUD (2017).

La Satisfacción con la vida, en tanto evaluación subjetiva que se hace de la calidad de los acontecimientos vividos sobre la base de estándares personales, tiene con la Autoestima un vínculo recíproco. De este modo, era de prever que quienes pertenecen a la categoría Alta Satisfacción con la vida [Nodo 2] manifestaran un mayor nivel de Autoestima (+5,6 pp.) respecto del nodo raíz (73,3%). Prevalencia que se acentúa en los conglomerados con Alta Calidad Educativa para un segundo nivel jerárquico [Nodo 5; +9,6 pp.] y con Alta Satisfacción con la autoimagen en un tercer nivel de segmentación [Nodo 8; +13,6 pp.]. Por su parte, el deterioro de la Autoestima incrementa conforme se incorporan los segmentos Baja Satisfacción con la vida [Nodo 1; -26,2 pp.] y Baja Satisfacción con la autoimagen [Nodo 3; +34,2 pp.].

La relación encontrada entre autoestima y satisfacción con los acontecimientos vividos en los contextos familiares y escolares son consistentes con hallazgos como los expuestos por Alonso et al. (2007), Lamas (2008), Gómez y Cogollo (2010), Barra (2012) y San Martín y Barra (2013). En efecto, el bienestar percibido en razón de la calidad de los vínculos que se forjan con la familia, pares y profesores/as, nutre la valoración de sí mismo, mejora la predisposición para enfrentar eventos adversos, fortalece las relaciones de convivencia y, con ello, las condiciones para un adecuado aprendizaje.

El perfil de Autoestima positiva (ver Diagrama 1; [Nodo 2]) incrementa cuando al colegio que asisten los NNA es percibido de alta Calidad educativa [x2= 74,036; gl= 1; p= 0.000]. En este segmento del árbol de clasificación, la autoestima mejora conforme el espacio escolar es evaluado como una institución que entrega buena educación (96,7%), otorga la posibilidad de elegir actividades de interés (90,8%), cuenta con los recursos adecuados para aprender (94,5%), promueve la diversidad (94,8%) e incentiva la participación (94,5%).

Debido a que la apreciación del “Yo” remite a los estímulos del medio como señales para la reafirmación, los NNA que comparten climas de convivencia con adecuados niveles de respeto, aceptación, seguridad y organización dispondrían de mayores oportunidades para valorar tanto a los demás como a sí mismos. En estos contextos educativos, percibidos de alta calidad, los NNA experimentarían mayores niveles de bienestar y satisfacción emocional, lo que incentiva mejores niveles de autoestima (Povedano, Hendry, Ramos y Varela 2011). Resultados similares han encontrado Carrasco y Trianes (2010), Fierro (2013) y Cervini, Dari y Quiroz (2015) al momento de describir la importancia de la convivencia sobre la autoestima de los NNA.

El estudiante amplía y construye en la escuela una importante red de vínculos sociales y de apoyo emocional mediante las relaciones que establece con sus compañeros/as y profesores/as, las cuales son fuente y predictor para la autoestima. Por esto, y en la medida que la persona genera una imagen de sí mismo conforme a la calificación de otros, los ambientes de convivencia resultan decisivos para el desarrollo positivo o negativo de la autoestima. En este sentido, Cassasus (2009) apela por comprender el aula como un espacio de interacción entre personas, cargado de emocionalidad y donde la calidad, fortaleza y duración de los vínculos, en particular la relación profesor/a-alumno/a, inciden sobre la comprensión y predisposición hacia el aprendizaje. Así se nutren los sentimientos de satisfacción y bienestar entre los actores de la comunidad educativa, permitiendo que todos/as se sientan parte de algo que los integra cotidianamente. Aspectos que son corroborados por las investigaciones de Marín y Villegas (2016) y Martínez-Ferrer, Musitu-Ochoa, Amador-Muñoz y Monreal-Gimeno (2012).

Aunque lograr una armonía entre las relaciones y actores del espacio educativo no es tarea sencilla, es un requisito para mejorar la calidad del quehacer educativo (Calvo, Verdugo y Amor 2016). El apoyo que los NNA perciben para expresar ideas, organizar actividades y participar en grupos afines, tanto de sus profesores/as como de sus pares, forma parte de la Calidad educativa que envuelve la trayectoria escolar, a la vez que constituye un buen predictor de autoestima pues favorece el respeto, la organización y la seguridad en la escuela. En consecuencia, dada la importancia que la experiencia educativa tiene en el desarrollo físico y social de los y las estudiantes, el colegio y sus recursos deberían preocuparse más por estos aspectos afectivos y emocionales en sus dinámicas pedagógicas y objetivos institucionales, más necesario aún si consideramos que una queja recurrente de los y las estudiantes es que se sienten incomprendidos.

Al igual que sucede con la valoración de los acontecimientos vitales, la autoestima guarda estrecha relación con la autoimagen y sus derivados. El grado de aceptación que los NNA desarrollan con su propia imagen facilita la aventura y participación en nuevos escenarios sociales, académicos y comunitarios, incluso, beneficia la toma de decisión frente a situaciones inesperadas o demandantes (Dana, Weber y Xi Kuang 2007). En este sentido, las competencias de independencia y responsabilidad, parte del repertorio básico de la vida común en sociedades contemporáneas (PISA 2015), han mostrado relación con el tipo y calidad de autoimagen acuñada, pues aquella funciona como fuente y objeto de motivación para el desempeño personal (Fiske 2013). Sobre esto, Cipolleta, Spina y Spoto (2018) destacan que la forma en que se presentan y son evaluados los niños y niñas depende de su autoimagen, la cual se moldea a medida que las respuestas del entorno son interpretadas.

La incidencia de la Autoimagen sobre la Autoestima en nuestros datos, a saber, que la disminuye en forma directa cuando es mediada por una baja Satisfacción con la vida [x2= 21,236; gl= 1; p= 0.000; Nodo 3] y la incrementa en contextos percibidos de alta Calidad educativa [x2= 68,684; gl= 1; p= 0.000; Nodo 8], sería expresión de cómo la valoración de sí mismo está mediada por la interpretación que se hace a las respuestas del entorno. A su vez, los estímulos externos influyen sobre la evaluación de las experiencias vividas y el tipo de interacción que se entabla en los espacios educativos, acentuando ya sea la gratificación o la frustración percibida.

Por todo lo anterior, cuando los NNA creen que aquello que poseen y exponen, corporalidad incluida, es del agrado de los demás, la valoración de sí mismos incrementa. Así lo comprenden también von Hippel y Trivers (2011), quienes además plantean que este fenómeno psicológico y afectivo se ve acrecentado en la escuela debido a la recurrencia y cercanía de múltiples contactos. De este modo, en razón de la autoestima que los estudiantes forjen podrán involucrarse más o menos con sus actividades escolares, entablar vínculos de amistad y cumplir los desafíos académicos.

Conclusiones

La autoestima es un fenómeno actitudinal complejo y dependiente de condiciones sociales y culturales donde la valoración subjetiva se conjuga entre disposiciones personales, sociales y contextuales en la búsqueda por definir una identidad propia. En particular, la adolescencia a la cual ingresan o por la que transitan los NNA agrega una serie de desafíos a nivel físico, psicológico y emocional que les demanda renovadas formas de pensar, sentir e interactuar.

De acuerdo con los resultados expuestos, la autoestima entre NNA está influenciada significativamente por la satisfacción con la vida y la percepción de calidad educativa y de autoimagen. En tal orden, una alta satisfacción con las experiencias vitales bifurca los perfiles auto-evaluativos, cuestión que pone de manifiesto su relevancia para la determinar la propia valía desde una perspectiva cognitiva y emocional, que en conjunto componenen el bienestar subjetivo. Esta retroalimentación incluye las brechas entre el sí mismo real desplegado en la vida cotidiana y el idealizado, variando en razón de los contextos donde se interactúa.

Como la escuela es por antonomasia un espacio de cotidianidad y permanencia para los NNA, las cualidades y atributos que se identifican en ella delimitan las posibilidades de construir una adecuada autoestima, por cuanto esta no es ajena a los estímulos que el entorno educativo genera a partir de la relación con pares y profesores/as.

Por su parte, la autoimagen se constituye también en un elemento distintivo para perfilar el sentimiento de autoestima. Cuando existe correspondencia entre la imagen corporal y social que se proyecta y las evaluaciones que el resto entrega sobre ellas, los NNA fortalecen su satisfacción y bienestar, particularmente cuando el espacio escolar se percibe inclusivo, seguro y participativo. En este sentido, la escuela no es neutral, ni debiera serlo, respecto de su responsabilidad por proveer estímulos saludables que acompañen la preocupación por el desarrollo cognitivo a través de la instalación de competencias blandas y transversales que tributen al despliegue de actitudes prosociales en los NNA.

Esta encuesta y los resultados expuestos se sitúan en un renovado escenario educativo nacional, donde a partir del año 2009 con la promulgación de la Ley General de Educación y consecutivos ajustes a la Inclusión Escolar, garantías de Gratuidad y Aseguramiento de la calidad lo que se trata es de hacer íntegro un proceso educativo que durante años puso énfasis en el desarrollo cognitivo, obviando el crecimiento emocional, afectivo y social de los y las estudiantes. Poner el acento sobre estos otros componentes del desarrollo humano, especialmente la autoestima y su vinculación con la definición de estados de bienestar subjetivo, compone un desafío que si bien tiene a su haber iniciativas como las nombradas, aún se encuentra expectante por resultados que permitan corregir y/o apoyar programas de intervención educativa orientadas, por ejemplo, a la convivencia escolar o participación y formación ciudadana.

Contribuciones: Las personas autoras contribuyeron activamente en las distintas etapas del desarrollo de este artículo. Además, este trabajo ha sido apoyado por la Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile.