Muchos de los comportamientos agresivos que se producen entre las personas se dan en el contexto de una relación amorosa. No en vano, en la actualidad prevenir la violencia en la pareja, también entre jóvenes, Figura como una de las grandes prioridades de diferentes sociedades (Esquivel-Santoveña, Lambert y Hamel, 2013; White y Smith, 2011).

Dada su prevalencia y las consecuencias tan dañinas que puede generar, este problema ha recibido paulatinamente una mayor atención (Ulloa, Kissee, Castaneda y Hokoda, 2013; Vagi et al., 2013). Paralelamente a esta preocupación social, entre las investigaciones también se ha constatado un interés creciente por conocer sus causas. De este modo, ha sido posible identificar una serie de factores que parecen relacionarse estrechamente con su aparición y mantenimiento, algo necesario para poder diseñar e implementar acciones que posibiliten una intervención eficaz (Fernández-Fuertes, 2011; Rey-Anacona, 2011; Shorey et al., 2012; Vagi et al., 2013).

Especialmente en los últimos años se han puesto en marcha diferentes medidas, sobre todo dirigidas a la población adulta, para tratar de prevenir este problema. Sin embargo, para promocionar el bienestar en toda relación de pareja, seguramente se debería prestar tanta o más atención a lo que sucede entre adolescentes y jóvenes (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010; Taylor, Stein, Mumford y Woods, 2013; Wolitzky-Taylor et al., 2008).

Diferentes estudios señalan que se producen más agresiones en las parejas adolescentes que en las adultas (Archer, 2000; Bookwala, Sobin y Zdaniuk, 2005). En este sentido, se estima que entre un 10 y un 20 por ciento de adolescentes han sufrido agresión física por su pareja en, al menos, una ocasión (Leen et al., 2013; O'Leary, Smith-Slep, Avery-Leaf y Cascardi, 2008). En lo que respecta a la existencia de agresiones sexuales, también cabría hablar de una gran disparidad en los datos disponibles, vinculada, entre otros aspectos, al tipo de agresión considerada y a las características de la muestra; no obstante la incidencia observada suele ser menor que la de agresiones físicas (Fernández-González, O'Leary y Muñoz-Rivas, 2014; Leen et al., 2013; Shorey, Cornelius y Bell, 2008). Con respecto a las agresiones verbales-emocionales, se podría afirmar que representan la forma más común de agresión en las relaciones de pareja adolescentes y jóvenes (Fernández-Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011; Muñoz-Rivas, Graña, O'Leary y González, 2007), aunque tradicionalmente se le haya dado menos atención que a las agresiones físicas o a las sexuales (Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles, Rodríguez-Carballeira y Porrúa, 2009; Oliveira, Assis, Njaine y Pires, 2014). Asimismo es posible que en muchas de estas parejas coexistan diferentes formas de agresión (Fernández-Fuertes et al., 2011; Muñoz-Rivas, Graña, O'Leary y González, 2009; Teitelman, Ratcliffe, McDonald, Brawner y Sullivan, 2011), aunque esto no ha sido suficientemente explorado.

Las investigaciones realizadas con adolescentes también han mostrado, por una parte, que normalmente las agresiones responden a hechos puntuales (i.e., la frecuencia de actos agresivos es baja) y, por otra, que comúnmente no se llevan a cabo las agresiones más graves (Fernández-Fuertes et al., 2011; Muñoz-Rivas et al., 2007; Wolitzky-Taylor et al., 2008). Quizá precisamente por ello, las consecuencias que se observan en esta población tienden a ser importantes, pero no extremas (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010; Jouriles, Platt y McDonald, 2009; Muñoz-Rivas et al., 2007), por lo que a menudo podrían pasar desapercibidas.

En cualquier caso, hay múltiples pruebas de que este comportamiento deteriora el bienestar de quien pasa por esas situaciones. Según diversos trabajos, el impacto adverso podría ser mayor en las víctimas femeninas (Fernández-González et al., 2014; Hamby y Turner, 2013; Jackson, Cram y Seymour, 2000; Wolitzky-Taylor et al., 2008), aunque los resultados contradictorios de otros estudios no lo aclaran (Exner-Cortens, Eckenrode y Rothman, 2013; Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010). Con independencia de este debate, lo que parece evidente es que una dinámica agresiva no solo tiene un impacto perjudicial a corto o medio plazo (e.g., contusiones, síntomas depresivos, ansiedad, deterioro del autoconcepto, pérdida de autoestima, etc.): puede afectar negativamente a la forma de entender las relaciones de intimidad (Exner-Cortens et al., 2013; Sunday et al., 2011; Wolitzky-Taylor et al., 2008). Por tanto, todo apunta a la conveniencia de intervenir precozmente, con programas adaptados a la realidad de lo que sucede en las primeras relaciones de pareja (Foshee y McNaughton-Reyes, 2009; Gomez, Speizer y Moracco, 2011; Shorey et al., 2012; Taylor et al., 2013).

Cuando se ha explorado el comportamiento agresivo de varones y mujeres adolescentes y jóvenes, se ha visto que a menudo las agresiones tienden a ser recíprocas (Archer, 2000; Archer, Fernández-Fuertes y Thanzami, 2010; Muñoz-Rivas et al., 2007; O'Leary et al., 2008). De hecho, es difícil afirmar con rotundidad que uno de los sexos comete o sufre más agresiones, principalmente si nos referimos a agresiones físicas y verbales-emocionales (Barreira, Carvalho, Bigras, Njaine y Goncalves, 2014; Cornelius, Shorey y Beebe, 2010). En lo que respecta a las agresiones sexuales, en estas relaciones las mujeres tienden a constituirse fundamentalmente como víctimas y los varones como agresores (Fernández-Fuertes et al., 2011; Leen et al., 2013). Esto tiene, lógicamente, importantes implicaciones de cara a la prevención de este problema, fin último de este tipo de investigaciones. No obstante, esto no debe llevar a pensar que los motivos por los que se agrede o las consecuencias de estos actos sean necesariamente equivalentes en varones y mujeres (Amar, 2007; Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010; Gomez et al., 2011).

Es preciso promover más investigaciones encaminadas a conocer lo que acontece en las relaciones de parejas adolescentes (Fernández-González et al., 2014), también en Iberoamérica, dada la gran escasez de estudios al respecto (J. A. Lehrer, E. L. Lehrer y Zhao, 2010; López-Cepero, L. Rodríguez, F. J. Rodríguez y Bringas, 2014; Rey-Anacona, 2011; Rivera-Rivera, Allen-Leigh, Rodríguez-Ortega, Chávez-Ayala y Lazcano-Ponce, 2007). En relación con este hecho, el problema de la agresividad en el noviazgo ha sido frecuentemente minusvalorado, algo que debe cambiar: las relaciones que se establecen en la adolescencia también condicionan el desarrollo y bienestar personal y social (Barreira et al., 2014).

En la actualidad podemos hablar de un verdadero interés por comprender lo que sucede específicamente en las relaciones adolescentes (Ulloa et al., 2013); el aumento de investigaciones en torno a este objeto de estudio, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y diferentes países de Europa, así lo evidencian (López-Cepero et al., 2014). Esto contrasta con una situación previa, en la que las aproximaciones teóricas que se habían empleado para acercarse a este problema en la adolescencia, típicamente consistían en adaptaciones de propuestas existentes para explicar la violencia de género de las parejas adultas (Exner-Cortens, 2014; Oliveira et al., 2014; Ulloa et al., 2013). Además, muchas de las investigaciones que se han llevado a cabo con jóvenes frecuentemente se han centrado en muestras universitarias (Hickman, Jaycox y Aronoff, 2004; Jackson et al., 2000); asimismo, cuando se ha tomado en consideración a la población adolescente, muchos de estos trabajos analizan las agresiones perpetradas por los varones o las agresiones sufridas por las mujeres (Medeiros y Straus, 2006), ofreciendo posiblemente una visión parcial de este fenómeno.

Con respecto a estudios previos, este trabajo pretende mejorar el conocimiento acerca del comportamiento agresivo en parejas adolescentes en diferentes aspectos. Primero, proporcionando datos sobre la existencia de este problema entre adolescentes de Heredia (Costa Rica), mediante un instrumento estandarizado. Segundo, explorar el problema de la agresividad en el noviazgo adolescente desde una perspectiva amplia, que tome en consideración diferentes comportamientos agresivos (i.e., verbales-emocionales, físicos, sexuales, relacionales y amenazas), en lugar de únicamente agresiones físicas o sexuales. Por último, estableciendo comparaciones entre el comportamiento agresivo declarado por varones y mujeres adolescentes en sus relaciones amorosas, considerando a ambos como potenciales agresores y víctimas.

Método

Participantes

Se recogieron 797 cuestionarios de forma incidental en ocho centros educativos de la provincia de Heredia (Costa Rica): cuatro liceos y cuatro colegios técnicos profesionales, la mitad de ellos de titularidad pública y la otra mitad centros privados o semiprivados.

Para facilitar la posterior comparación de los resultados de este trabajo con los obtenidos en otros países, se fijaron tres restricciones muestrales con posterioridad a la recogida de datos: a) tener entre 15 y 18 años de edad; b) mantener una relación de pareja heterosexual formal o haberla mantenido en los últimos 12 meses, con una duración igual o superior a un mes; y c) cumplimentar al menos el 75% del instrumento de evaluación. Tras la aplicación de estos criterios, la muestra final se situó en 468 adolescentes (41.9% varones y 58.1% mujeres), cuya edad media fue 16.21 años (DT = 0.86): los varones, 16.34 años (DT = 0.89); y las mujeres, 16.10 años (DT = 0.82).

A la hora de cumplimentar el cuestionario, cada adolescente debía aludir a lo sucedido en la misma relación de pareja: la más duradera, en el caso de haber mantenido más de una relación amorosa en los últimos 12 meses. El 57.3% de la muestra se refirió a relaciones ya finalizadas: solo el 42.7% mantenía una relación de pareja cuando se llevó a cabo la aplicación del instrumento, específicamente el 32.5% de los varones y el 50.1% de las mujeres, con diferencias significativas entre ambos grupos (x2 1 = 13.47, p < .001; V de Cramer = .175).

La edad media de las parejas de los participantes fue 16.93 años (DT = 2.34), más concretamente 15.71 años (DT = 1.68) las parejas de los varones y 17.78 años (DT= 2.37) las de las mujeres; las diferencias entre estos valores eran estadísticamente significativas (t44691 = -10.78, p < .001; n2 = .21). La duración media de estas relaciones fue 9.16 meses (DT = 9.01); además, esta era significativamente mayor (t43939= -4.82, p< .001; n2= .05) en el grupo de las mujeres (M= 10.73; DT= 10.03) que en el de los varones (M= 6.89; DT= 6.69).

Variables e instrumentos

Agresiones verbales-emocionales. Se usó la subescala "Agresiones verbales-emocionales" del Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) (Wolfe et al., 2001), concretamente la procedente de la versión española (Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2006). Se trata de una prueba ideada específicamente para adolescentes, que toma en consideración los cinco tipos de comportamiento agresivo analizados en este estudio. Cada ítem está formado por dos enunciados: uno relativo a agresiones cometidas (e.g., "Insulté a mi pareja con frases despectivas") y otro a sufridas en la misma relación durante discusiones de pareja (e.g., "Mi pareja me insultó con frases despectivas"). La modalidad de respuesta es una escala Likert de cuatro opciones: desde 0 ("Nunca: esto no ha ocurrido en nuestra relación") hasta 3 ("Con frecuencia: esto ha ocurrido en seis o más ocasiones en nuestra relación"). En relación con la subescala que evalúa agresiones verbales-emocionales, en este trabajo se apreció un alfa de Cronbach de .83 para las agresiones verbales-emocionales cometidas y de .84 para las sufridas (diez ítems).

Agresiones físicas. Se recurrió a la subescala "Agresiones físicas" de la versión revisada del CADRI, en la que, con respecto a la prueba original, se han incorporado dos elementos para mejorar sus propiedades psicométicas (véase Fernández-Fuertes, Fuertes y Orgaz, 2008). El análisis psicométrico de esta subescala (seis ítems) mostró una consistencia interna de .81 para las agresiones físicas cometidas y de .77 para las sufridas.

Agresiones sexuales. Se empleó la subescala "Agresiones sexuales" de la versión revisada del CADRI (Fernández-Fuertes et al., 2008), a la que también se añadieron dos ítems. La fiabilidad obtenida (.61 para las agresiones sexuales cometidas y .70 para las sufridas) fue ligeramente inferior a la observada en España con el mismo número de elementos (seis ítems).

Agresiones relacionales. Para analizar las agresiones que se realizan a través del entorno social (e.g., difamando), se utilizó la subescala del mismo nombre de la versión española del CADRI (Fernández-Fuertes et al., 2006). Los tres ítems que componen esta subescala evidenciaron un alfa de Cronbach de .60 para las agresiones cometidas y de .77 para las sufridas.

Amenazas. La quinta y última subescala del CADRI está formada por cuatro elementos (Fernández-Fuertes et al., 2006; Wolfe et al., 2001). En ella se observó una fiabilidad de .55 para las amenazas cometidas y de .59 para las sufridas, datos que se aproximan tanto a los de la prueba original como a los de la versión española.

Procedimiento

Antes de proceder a la aplicación del cuestionario, siguiendo las directrices de Hambleton y Zenisky (2011), se acometió un análisis y posterior ajuste en la redacción de algunos ítems para adaptarlos al contexto cultural de Costa Rica.

La recogida de datos se realizó en una única sesión, siempre en horario lectivo y de forma colectiva. Por ello, para facilitar la privacidad del grupo participante y la comprensión del cuestionario, al menos una persona autora de este trabajo estuvo presente durante la recogida de datos. La prueba se completaba en su totalidad en unos 35 minutos. El tiempo restante de la sesión se dedicaba a sensibilizar a los adolescentes y las adolescentes sobre la necesidad de fomentar tolerancia cero ante todo comportamiento agresivo.

Antes de comenzar con la aplicación del instrumento, se pedía al personal docente que abandonase el aula y se procedía a separar las mesas del aula, buscando una mayor intimidad.

Posteriormente, para posibilitar un consentimiento informado, se procedía a explicar en qué consistía el estudio y se resolvían las posibles dudas al respecto; del mismo modo, la información más relevante Figuraba en la primera página del cuestionario. Además, se resaltó el carácter voluntario, anónimo y confidencial de su participación. Igualmente se ofreció la posibilidad tanto de abandonar la tarea en cualquier momento como de no entregar el cuestionario.

Análisis de datos

Se exploraron cinco tipos de comportamiento agresivo desde una doble perspectiva: la presencia/ausencia de agresiones y la frecuencia de estas, tanto de agresiones cometidas como de sufridas, en los 12 meses previos a la recogida de datos. Esto se hizo para cada uno de los sexos.

A la hora de evaluar la incidencia de comportamientos agresivos, para cada tipo de agresión y en función del sexo del colectivo participante, se dividió la muestra en dos grupos: participantes que manifestaron no haber cometido agresiones (i.e., en todos los ítems de la correspondiente subescala respondieron "Nunca: esto no ha ocurrido en su relación"), frente a aquellos que reconocieron haber cometido una o más agresiones de las recogidas en la subescala; se siguió una estrategia análoga con las agresiones sufridas. A continuación, a partir de Tablas de contingencia, se efectuó un análisis de proporciones y se calcularon los chi-cuadrados (x2) y las V de Cramer, esto último para cuantificar de forma estandarizada la posible asociación entre las variables estudiadas.

Además, al estudiar la frecuencia de comportamientos agresivos cometidos y sufridos, se recurrió al ANOVA mixto, en el que se consideraron el tipo de agresión (i.e., verbal-emocional, física, sexual, relacional y amenazas) y su dimensión (i.e., cometidas y sufridas) como factores intra y el sexo como factor inter. Igualmente se calcularon los tamaños del efecto (n2) y las pruebas a posteriori con el ajuste de Bonferroni, cuando los efectos del factor o de las interacciones eran significativos.

Resultados

Incidencia de comportamientos agresivos

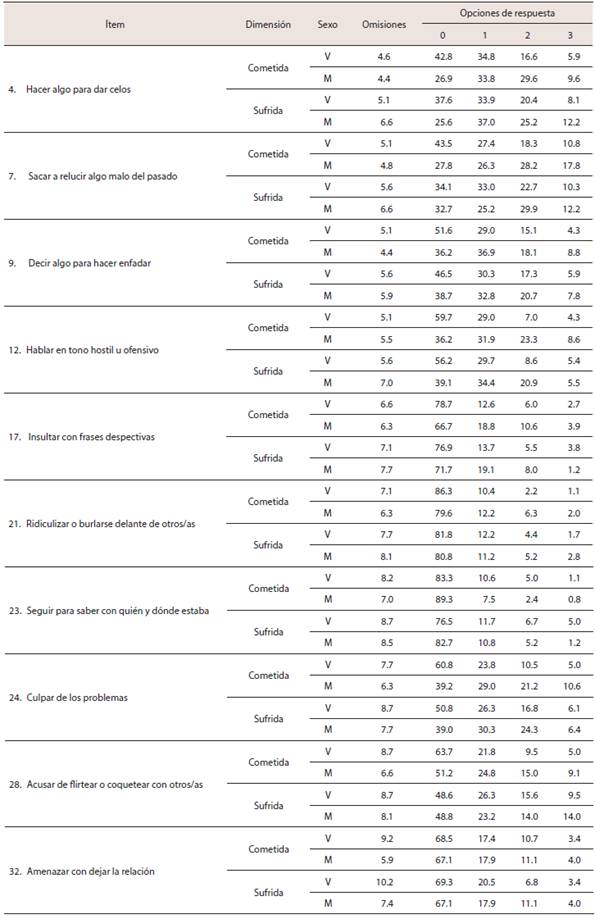

El instrumento utilizado analiza diez formas de agresión verbal-emocional, tanto cometidas como sufridas, en el contexto de discusiones de pareja; de todas ellas, las más usuales parecen ser "hacer algo para dar celos" y "sacar a relucir algo malo del pasado" (véase Tabla 1). Al tomarlas en conjunto (i.e., adolescentes que perpetraron o experimentaron al menos una agresión verbal-emocional), se encontró que el porcentaje de participantes que reconocía haberlas cometido o sufrido era muy elevado (véase Tabla 2). Asimismo también se obtuvo que el porcentaje de mujeres que admitía haber cometido al menos una agresión verbal-emocional en su relación de pareja era significativamente superior al de varones (x2 1 = 6.88, p = .009; V de Cramer = .12), no encontrándose diferencias significativas en las agresiones sufridas (x2 1 = 0.923, p = .337; V de Cramer = .04).

Tabla 1 : Porcentajes válidos de respuesta a los ítems sobre agresiones verbales-emocionales

Notas: n= 451 (189 varones y 262 mujeres); Opciones de respuesta: 0= "Nunca: esto no ha ocurrido en vuestra relación"; 1= "Rara vez: únicamente ha sucedido en una o dos ocasiones"; 2= "A veces: ha pasado entre tres y cinco veces"; y 3= "Con frecuencia: esto se ha dado en seis o más ocasiones".

Tabla 2 : Participantes que afirmaron haber cometido/sufrido una o más agresiones en su relación de pareja, en los últimos 12 meses

En relación con las agresiones físicas, el porcentaje de participantes que indicaba su existencia era reducido, sobre todo si nos referimos a la agresión que potencialmente podría considerarse como la más grave: "dar una paliza" (véase Tabla 3). Al establecer comparaciones en atención al sexo del grupo participante, nuevamente se halló que el porcentaje de mujeres que manifestaba haber cometido una o más agresiones físicas (véase Tabla 2) era significativamente superior al de varones (x2 1 = 10.04, p= .002; V de Cramer = .15); no obstante, las diferencias en las agresiones sufridas no eran significativas (x2 1 = .00, p = .985; V de Cramer = .001).

Tabla 3: Porcentajes válidos de respuesta a los ítems sobre agresiones físicas

Notas: n= 447 (187 varones y 260 mujeres); Opciones de respuesta: 0= "Nunca: esto no ha ocurrido en vuestra relación"; 1 = "Rara vez: únicamente ha sucedido en una o dos ocasiones"; 2= "A veces: ha pasado entre tres y cinco veces"; y 3= "Con frecuencia: esto se ha dado en seis o más ocasiones".

En lo que respecta a las agresiones sexuales, la agresión más común es la que seguramente se podría considerar como más leve de las seis consideradas, a saber, "besos no consentidos", aunque otras agresiones sexuales también tienen una presencia importante (véase Tabla 4). Asimismo, es reseñable que el porcentaje de varones que reconoció haberlas cometido (véase Tabla 2) fuese significativamente superior al de mujeres (x2 1 = 6.84, p = .009; V de Cramer = .12); sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre los porcentajes de varones y mujeres que señalaron haberlas sufrido (x2 1 = 0.936, p = .333; V de Cramer = .05).

Tabla 4 : Porcentajes válidos de respuesta a los ítems sobre agresiones sexuales

Notas: n= 452 (191 varones y 261 mujeres); Opciones de respuesta: 0= "Nunca: esto no ha ocurrido en vuestra relación"; 1 = "Rara vez: únicamente ha sucedido en una o dos ocasiones"; 2= "A veces: ha pasado entre tres y cinco veces"; y 3= "Con frecuencia: esto se ha dado en seis o más ocasiones".

Si pasamos a referirnos a las agresionesrelacionales, de nuevo se evidenció que eran bajos los porcentajes de adolescentes que señalaban haber cometido o sufrido una o más de las tres conductas consideradas en este trabajo (véase Tabla 5). Además, no se obtuvieron diferencias estadísticamente signiicativas en función del sexo de participantes, ni en las agresiones relacionales cometidas (x2 1 = 0.001, p = .972; V de Cramer = .002) ni en las sufridas (x2 1 = 0.2861, p = .593; V de Cramer = .025).

Tabla 5: Porcentajes validos de respuesta a los ítems sobre agresiones relacionales

Notas: n= 451 (190 varones y 261 mujeres); Opciones de respuesta: 0= "Nunca: esto no ha ocurrido en vuestra relación"; 1 = "Rara vez: únicamente ha sucedido en una o dos ocasiones"; 2= "A veces: ha pasado entre tres y cinco veces"; y 3= "Con frecuencia: esto se ha dado en seis o más ocasiones"

Finalmente tenemos las amenazas. De las cuatro conductas estudiadas, "tratar deliberadamente de asustar" da muestras de ser la que tiene una mayor incidencia en estos grupos adolescentes (véase Tabla 6). Por último, tal y como se hizo previamente, se dividió la muestra; por una parte, en participantes que manifestaron haber cometido una o más amenazas frente a quienes no; y, por otra, en adolescentes que las habían sufrido en su pareja frente a los que no: una vez más, no se apreciaron diferencias significativas en función del sexo, ni en las amenazas cometidas (x2 1 = 0.467, p = .494; V de Cramer = .032) ni en las sufridas (x2 1 = 0.027, p= .870, V de Cramer =.008).

Tabla 6: Porcentajes válidos de respuesta a los ítems sobre amenazas

Notas: n= 449 (188 varones y 261 mujeres); Opciones de respuesta: 0= "Nunca: esto no ha ocurrido en vuestra relación"; 1 = "Rara vez: únicamente ha sucedido en una o dos ocasiones"; 2= "A veces: ha pasado entre tres y cinco veces"; y 3= "Con frecuencia: esto se ha dado en seis o más ocasiones"

Concurrencia de agresiones de diferente naturaleza

Al tomar en consideración la existencia de agresiones verbales-emocionales, físicas, sexuales, relacionales y amenazas, se apreció que únicamente el 7.1% de la muestra afirmaba no haber cometido ninguna agresión: era más habitual que los participantes y las participantes admitiesen haber cometido agresiones verbales emocionales (28.4%), especialmente las mujeres (30.5%), o bien agresiones verbales-emocionales y sexuales (17.3%), sobre todo los varones (23.3%). En la Tabla 7 también se aprecia que el 5.1% de la muestra reveló haber perpetrado al menos una agresión de cada tipo en su relación de pareja.

Se efectuaron análisis similares para las agresiones sufridas (véase Tabla 8). Para esta dimensión del comportamiento agresivo, el 5.8% de la muestra declaró no haber sufrido ninguna agresión, frente al 6.4% que reconoció haberlas experimentado todas en una o más ocasiones en la misma relación amorosa. Asimismo, los participantes tendían a relatar que sufrieron solo agresiones verbales-emocionales (24.4%), principalmente los varones (25.0%), o agresiones verbales-emocionales y sexuales (17.1%), esto último fundamentalmente las mujeres (18.4%).

Frecuencia con la que se producen agresiones

Por último, se analizó la frecuencia media de los cinco tipos de conducta agresiva, buscando con ello detectar la asiduidad con la que se producen las agresiones. Al hacerlo, en relación con el posible rango de respuesta (0-3), se podría afirmar que estamos ante frecuencias bajas, tanto de agresiones cometidas como de sufridas, puesto que los resultados se situaban entre los valores 0 y 1 (Tabla 9), que representan las categorías "Nunca" y "Rara vez", respectivamente. Por tanto, cabe señalar que el comportamiento agresivo parece producirse en situaciones puntuales.

Realizado el ANOVA mixto, se observó un efecto significativo del tipo de agresión (F41760 = 367.86, p < .001; n2 = .46): la frecuencia de agresiones verbales-emocionales era significativamente superior a la de otras formas de agresión (p < .001), y la de agresiones físicas significativamente inferior a la de todas las demás (p < .001). Además, la frecuencia media de agresiones sufridas superaba significativamente a la de cometidas (F1440 = 22.57, p = .001; n2 = .05). No obstante, no había diferencias significativas en la frecuencia media de agresiones señaladas por varones y mujeres (F1440 = 2.06, p = .15).

En lo que respecta a las interacciones, en primer lugar, fue significativa la interacción entre el tipo de agresión y el sexo de los participantes (F4 1760 = 1 1 .1 , p = .001; n2 = .03): la frecuencia de las agresiones verbales-emocionales reconocidas por las mujeres superaba a la de los varones (p < .001); no se encontraron diferencias significativas en el resto de agresiones. En segundo lugar, no fue significativa la interacción entre la dimensión de las agresiones (cometida vs. sufrida) y la variable sexo (F1440 = 0.71, p = .40). En tercer lugar, sí fue significativa la interacción entre el tipo y la dimensión de las agresiones (F41760 = 12.98, p < .001; n2 = .03): la frecuencia media de agresiones sufridas era superior a la de cometidas en las agresiones verbales-emocionales (p = .01), en las sexuales (p < .001) y en las relacionales (p < .001). Por último, también fue significativa la interacción de segundo orden entre el tipo de agresión, su dimensión y el sexo del grupo participante (F4,1760 = 18.6, p = .001; n2 = .04): únicamente se hallaron diferencias significativas entre varones y mujeres en las agresiones cometidas de naturaleza verbal-emocional (p < .001) y sexuales (p = .001); en el caso de las agresiones verbales-emocionales, eran las mujeres las que mostraban una frecuencia mayor, mientras que en las agresiones sexuales era mayor la de los varones (véase Figura 1). En las agresiones físicas, relacionales y amenazas no se encontraron diferencias significativas, y en las dos últimas, el patrón de resultados era similar en varones y mujeres.

Discusión

Esta investigación, realizada con una muestra de adolescentes de Heredia (Costa Rica), pretendía alcanzar tres objetivos principales: primero, explorar la existencia de agresiones en el noviazgo de estos grupos de jóvenes; segundo, analizar la posible concurrencia de diferentes tipos de agresiones en sus relaciones (i.e., verbales-emocionales, físicas, sexuales, relacionales y amenazas); y tercero, estudiar posibles diferencias en el comportamiento agresivo de varones y mujeres en sus relaciones de pareja. Pasemos a comentar los resultados obtenidos más importantes.

En este estudio se aprecia que fueron pocos los participantes y las participantes que señalaron que no cometieron (7.1%) o sufrieron (5.8%) alguna agresión en discusiones con su pareja. No obstante, es necesario matizar, por una parte, que la frecuencia con la que se dieron estos comportamientos fue baja (i.e., los adolescentes y las adolescentes manifestaron que se trató de hechos aislados) y, por otra, que las agresiones relatadas comúnmente no fueron las más extremas. Estos resultados, similares a los obtenidos en otros países del entorno de Costa Rica (véase Esquivel-Santoveña et al., 2013), apuntan a la existencia de dificultades a la hora de resolver de forma constructiva los conflictos de pareja. Además, dado que posiblemente estos adolescentes se refieren a sus primeras relaciones amorosas, entendemos que es necesario implementar acciones educativas que ayuden a la juventud a relacionarse con sus parejas de forma más saludable.

Del mismo modo, cuando se detectan agresiones, habitualmente se trata de agresiones verbales-emocionales o de agresiones verbales-emocionales y sexuales; asimismo, aunque estemos ante un reducido número de adolescentes, también hay varones y mujeres que admiten haber mantenido relaciones en las que se produjeron los cinco tipos de agresiones exploradas en este estudio. En este punto, es sabido que las agresiones verbales-emocionales representan el tipo de agresión más común (Fernández-Fuertes et al., 2011; Muñoz-Rivas et al., 2007); de hecho, podría incluso considerarse como un comportamiento bastante generalizado en las relaciones de pareja adolescentes. Nos gustaría poner el acento en esta conclusión: hay múltiples evidencias de los efectos negativos que ocasionan las agresiones verbales-emocionales (Exner-Cortens et al., 2013; Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010) y, sin embargo, se siguen sin poner los medios necesarios para atajar estas situaciones. Quizá esto tenga que ver con el hecho de estar ante una forma sutil de agresión y, por tanto, más difícil de identificar; en cualquier caso, investigaciones como la presente revelan la existencia de una forma de relación inadecuada: si no se interviene decididamente ante comportamientos agresivos no físicos, sin duda se estará ofreciendo una solución parcial al fenómeno de la agresividad en el noviazgo adolescente (Teitelman et al., 2011).

Frente a las agresiones verbales-emocionales que, como se ha dicho, son las que parecen tener una mayor presencia, las agresiones físicas son bastante infrecuentes, algo que también ha sido puesto de relieve en estudios previos (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010; Jackson et al., 2000; Muñoz-Rivas et al., 2007). Algunos autores explican este resultado sugiriendo la existencia de una relación inversa entre gravedad y frecuencia de la conducta agresiva (e.g., Katz, Kuffel y Coblentz, 2002; Shook, Gerrity, Jurich y Segrist, 2000); sin embargo, determinar a priori el riesgo potencial que puede entrañar una agresión no siempre es fácil y, en cualquier caso, hacerlo no estaría exento de controversias.

En relación con la existencia de diferencias estadísticamente significativas intersexos, queremos subrayar dos que tienen que ver con la frecuencia de las agresiones: las mujeres, en comparación con los varones, admiten cometer más agresiones verbales-emocionales en sus parejas, mientras que en las agresiones sexuales cometidas se obtiene la situación opuesta. En este punto se había indicado previamente que, salvo en lo que respecta a las agresiones sexuales, perpetradas en mayor medida por varones (Fernández-Fuertes et al., 2011; Leen et al., 2013), no hay un consenso sobre si varones o mujeres adolescentes tienden a cometer más agresiones en sus parejas (Barreira et al., 2014; Cornelius et al., 2010). Aunque no se puedan descartar otras causas, tal vez este resultado tenga que ver con un incremento en agresividad y conducta antisocial en mujeres jóvenes (Garaigordobil, 2005; Zahn, Hawkins, Chiancone y Whitworth, 2008); este es un debate que no está cerrado, por lo que animamos a que se siga estudiando el origen de esta aparente convergencia en el comportamiento agresivo de varones y mujeres adolescentes incorporando, además, las consecuencias que se desprenden de tales actos para cada sexo.

Además, aunque no formaba parte propiamente de los objetivos de este trabajo, este estudio pone de manifiesto que el CADRI (Wolfe et al., 2001) es un instrumento adecuado para realizar investigaciones en la población de adolescentes costarricenses; no obstante, al igual que se observó en la versión española, aquí se plantean dudas sobre las propiedades psicométricas de la subescala Amenazas (Fernández-Fuertes et al., 2006), algo que debe ser tenido en cuenta en futuros estudios. De todos modos, reconocemos la conveniencia de llevar a cabo estudios con una metodología mixta (e.g., entrevistas, grupos de discusión, etc.), que facilite la interpretación de los resultados cuantitativos.

Llegados a este punto, nos gustaría recoger algunas recomendaciones para llevar a cabo futuras investigaciones sobre este objeto de estudio. Además de la naturaleza exclusivamente cuantitativa de los datos, el diseño transversal de la investigación, carecer de una muestra seleccionada de forma aleatoria y no haber contado con parejas como unidad de análisis, deberían verse como posibles elementos susceptibles de ser mejorados. De la misma forma, se deberían explorar las motivaciones y las consecuencias que rodean al comportamiento agresivo de varones y mujeres: ello facilitaría notablemente la comprensión de este problema (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010). Por último, nos parece igualmente útil dar un paso más e incorporar constructos que puedan orientar el diseño de programas educativos, analizando qué variables protectoras y de riesgo podrían ser comunes o bien específicas para varones y mujeres, considerando los roles de agresor y víctima, tal y como se ha hecho en relación con la coerción sexual entre iguales (véase Fuertes et al., 2013).

Aunado a lo anterior, es necesario lograr reunir los insumos y experiencias obtenidas que en Costa Rica, y específicamente en la Universidad Nacional (UNA), se han realizado a nivel general para la prevención de la violencia, con miras a fortalecer estudios próximos y diseñar programas de intervención. Ejemplo de estos es el llevado a cabo por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) en temas relacionados con la situación de las mujeres y grupos más vulnerables de la sociedad. Dentro de sus acciones, brindan capacitaciones y talleres, entre otros, dirigidos al colectivo funcionario universitario, estudiantes adolescentes y comunidad en general, para la prevención de la violencia con perspectiva de género. Por su parte, el Departamento de Orientación y Psicología de dicha universidad, se ha dado a la tarea de recibir capacitación puntual (brindada por el IEM) para atender casos de violencia, específicamente la violencia dentro del noviazgo de estudiantes. Por otro lado, desde la academia, en la Carrera de Orientación, como parte de las temáticas de cursos específicos de sexualidad, se estudia dicho fenómeno, con el fin de que este personal profesional logre desarrollar un abordaje desde sus áreas laborales. Sin embargo, se coincide en estas tres instancias en que se requieren mayores niveles de investigación sobre el tema y programas específicos, basados en evidencias empíricas, para atajar esta problemática social, algo que parece evidenciar los resultados de este trabajo.

Para concluir, es sabido que las relaciones amorosas juegan un papel importante en la vida adolescente. Dada la trascendencia que las primeras relaciones tienen como elementos correctores o compensatorios de posibles experiencias negativas del pasado, pero también como contextos que van a facilitar que se sigan construyendo relaciones interpersonales saludables, entendemos que es necesario conocer qué aspectos condicionan el curso de las relaciones de pareja de las generaciones más jóvenes. Esto nos parece importante, primero, por las altas prevalencias que arrojan los estudios a los que nos hemos referido y, segundo, por las repercusiones que se pueden llegar a derivar de este tipo de situaciones.