Introducción

Una enfermedad infecciosa emergente es aquella que ha sido recientemente descubierta en una población, o bien que involucra a un patógeno ya conocido que afecta a un mayor número de personas, o tiene una mayor distribución geográfica.(1) Las bacterias corresponden al 10% de las etiologías de estas enfermedades en las últimas décadas y se consideran una amenza microbiológica, no solo por las afecciones relacionadas sino también por la emergencia de microorganismos resistentes a las drogas antimicrobianas disponibles.(2-4) Helicobacter pylori es reconocido como un patógeno emergente desde su descubrimiento en el epitelio gástrico humano en el año 1983 por J. Robin Warren y Barry Marshall, lo que generó un cambio en el dogma de la época en que se consideraba imposible el crecimiento bacteriano en el medio ácido del estómago. (5-7) Desde entonces ha sido claramente reconocido como la causa de una serie de patologías gástricas benignas,(8) y posteriormente su relación con la patología maligna del estómago justificó su clasificación como un agente carcinogénico para el humano (Grupo 1 según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer.(9) Mediante una revisión temática se pretende actualizar conceptos sobre la historia natural del H. pylori, los métodos diagnósticos, los conceptos terapéuticos y la emergencia de nuevas patologías extradigestivas relacionadas a esta bacteria.

Características

Taxonomia

Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que recibe su nombre debido a su forma de espiral o helicoidal, tiene un grosor de 0.6m, adopta la forma de una espiral plana y presenta hasta 7 flagelos. Es una bacteria microaerofílica de crecimiento lento con una temperatura óptima de 37C.(10) Su clasificación taxonómica corresponde a: Bacteria _ Proteobacteria _ subdivisión epsilón _ grupo Helicobacter _ Helicobacter _ Helicobacter pylori.(11)

Sinonimia

Cuando fue descubierto fue originalmente clasificado como Campylobacter (primero C. pyloridis y luego C. pylori), pero luego de años de análisis se concluyó que las características morfológicas, estructurales y bioquímicas eran más parecidas a las de un nuevo género de Helicobacter y es ahí donde queda clasificado desde 1989. (5,12)

Epidemiología

La prevalencia de esta infección es variable en el mundo, donde se ha identificado África como el continente con una mayor prevalencia acumulada de hasta un 70%, mientras que Oceanía reporta la menor en un 24%.(13) Sin embargo, independiente de los grupos étnicos se ha encontrado una disminución en esta prevalencia a lo largo de los años que podría explicarse por las mejoras en los estándares de vida durante el siglo veinte, lo cual es más notable en países con un mayor desarrollo económico.(11,14)

Un estudio en 6 países de Latinoamérica, incluyendo la región de Guanacaste de Costa Rica, reveló una prevalencia de 79.4% (rango 70.1-84.7%), con valores similares entre hombres y mujeres; una menor probabilidad de ser positivo en el test de urea del aliento en aquellas personas con un periodo de educación formal de más de 12 años, así como una mayor posibilidad de infección cuando se encuentran algunas condiciones de vivienda durante la infancia: piso de tierra, ausencia de tubería interna, hacinamiento de personas dentro de la casa. (15) En Costa Rica se ha confirmado la presencia de la bacteria en el agua de consumo con una correlación entre una mayor prevalencia de la bacteria con regiones conocidas de mayor incidencia de cáncer gástrico. (16)

En la actualidad es reconocido que la infección es adquirida principalmente en la infancia, con una prevalencia que varía según la metodología, pero que globalmente se demuestra que una tercer parte de los niños en el mundo están o han sido infectados.(17)

Los análisis genómicos de la bacteria han sugerido que la bacteria ha estado con el ser humano desde las etapas tempranas del desarrollo del periodo del género Homo.(14,18) Su migración ha ido junto con la del humano moderno y las diferentes cepas en las áreas geográficas muestran claras características filogeográficas. Se reconocen en la actualidad seis poblaciones ancestrales, de las que derivan siete tipos de helicobacter: hpEurope, hpEastAsia, hpAfrica1, hpAfrica2, hpAsia2, hNEAfrica y hpSahul.(19)

Un análisis del perfil alélico de cepas aisladas en Costa Rica demostró que el origen de cepas europeas son las predominantes (hpEuropa) y con menor frecuencia aquellas de origen africanas (hspWAfrica), lo cual podría tener relevancia debido a la mayor severidad de alteraciones histológicas y genéticas descritas para las cepas europeas. (20)

Historia natural

1. Colonización y supervivencia

El mecanismo exacto de transmisión es desconocido, y las dos opciones potenciales son la transmisión de persona a persona y del ambiente a la persona. Tomando en cuenta los sitios conocidos donde se aloja la bacteria en el humano (mucosa gástrica, saliva y placa dental) se ha propuesto tres vías de transmisión persona a persona: fecal-oral (la más importante), gástrica-oral (iatrogénica por endoscopios, tubos, sondas), oral-oral (a través de la saliva).(21) La ruta más probable es fecal-oral, ya que el organismo ha sido detectado y asociado con agua contaminada. (11,14,21) También existe evidencia indirecta de la supervivencia de la bacteria en alimentos tales como la leche, vegetales y carnes que sugiere un rol en la transmisión ambiental pero que requiere estudios confirmatorios.(22)

No se conoce tampoco con detalle el mecanismo molecular mediante el cual la bacteria navega, localiza y coloniza el epitelio gástrico. Se postula que quimioreceptores atraídos por la urea que emana del epitelio es el mecanismo que le permite navegar hasta su destino mediante una motilidad mediada por los flagelos.(23,24) Se ha encontrado elevada expresión de proteínas de la membrana lo que sugiere algún proceso de adherencia de la bacteria a las células del huésped.(25)

Los mecanismos de colonización y defensa ante el medio ácido son mejor entendidos en el epitelio gástrico, un proceso en el cual su alta capacidad de expresar la enzima ureasa le permite hidrolizar la urea, liberar amonio y neutraliza el ambiente ácido en el ecosistema gástrico. (26) Recientes estudios han demostrado además su capacidad de represión de la enzima H,K-ATPasa lo cual disminuye la secreción de ácido, aumenta las posibilidades de supervivencia y de generar una infección persistente en el ambiente gástrico.(25)

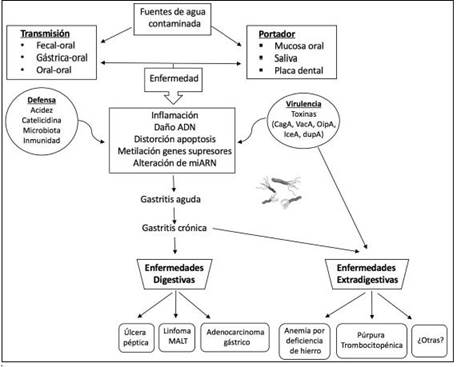

En la Figura 1 se grafica la historia natural de la bacteria en relación con el ser humano.

Figura 1. Historia Natural del Helicobacter pylori en el ser humano. Fuente: Construcción propia basada en la bibliografía citada. miARN: MicroARN; MALT: mucosa associates lymphoid tissue.

2. Patogénesis

a) Factores de defensa

Entre los mecanismos innatos de defensa del ser humano contra H.pylori se encuentra la catelicidina, un péptido con actividad antibiótica natural que ha demostrado inhibir su, destruir el biofilme, alterar la membrana bacteriana y reducir el grado de inflamación.(25,27)

La interacción entre la microbiota y H. pylori parece ser también uno de los mecanismos de defensa, en el cual la comunidad microbiana gástrica podría tener un aparente rol en el buen funcionamiento del sistema inmune de la mucosa del huésped.(28) Esta relación se ha documentado en pacientes con cáncer gástrico en los cuales la infeccion por H.pylori favorece una disbiosis que puede contribuir con la carcinogénesis. (29,30)

La respuesta inmune del humano parece ser un punto crítico en la patogénesis.Es conocida la capacidad de evasión de H.pylori a muchos receptores inmunes innatos, y aunque la infección provoca una vigora respuesta adquirida humoral y celular, es rara la eliminación del organismo de la mucosa gástrica.(31) Algunos polimorfismos en diversos genes del ser humano (por ej. genes PGC, PTPN11, IL-1) parecen modificar la susceptibilidad al daño tisular ocasionado por la bacteria. (25,32)

b) Factores de virulencia

Las principales alteraciones patológicas inducidad por H.pylori se deben a la actividad de la citoxina asociada al gen A (CagA), la primera proteína bacteriana conocida con actividad pro-oncogénica. El gen que codifica la CagA se encuentra en un segmento llamado isla de patogenicidad cag. Las cepas de H.pylori se clasifican en tres grupos principales según la presencia o no de esas islas: cepas cag+ (mantiene una copia intacta del gen), cepas cag- (poco probable que generen daño al no tener copia del gen), cepas intermedias (copia del gen parcial o con deleción incapaz de expresar la proteína y con un compartamiento similar a las cag-).(33) A nivel del citoplasma celular la proteína CagA interactúa, mediante mecanismos dependientes e independientes de fosforilación de tirosinas, con diversas proteínas y vías de señalización intracelular que estimulan la inflamación, dañan las uniones estrechas de las células epiteliales y promueven la transformación neoplásica de las células epiteliales gástricas. (34) Estos factores de virulencia pueden además interferir con las señales normales de apoptosis, promover eventos epigenéticos mediante la metilación de genes supresores tumorales,(25) así como alterar varios microARNs, todo ello relacionado con la oncogenésis.(35)

Otros factores de virulencia conocidos son: la citotoxina vacuolizante (VacA), proteína capaz de inducir vacuolización celular y daño directo a las células humanas; la proteína inflamatoria de la membrana externa (OipA), capaz de inducir la expresión de interleucina 8 y estimular así la infiltración de neutrófilos; la proteína inducida por el contacto con el epitelio (IceA) y la proteína promotora de úlcera duodenal (dupA) que contribuyen también en estimular una respuesta inflamatoria aguda. (36)

3. Enfermedades asociadas al h. Pylori

a) Enfermedades Digestivas

El proceso inflamatorio favorecido por la bacteria rara vez produce un cuadro agudo que se pueda diagnosticar, y más bien en la mayoría de aquellos en que la colonización persista se van a producir patologías crónicas relacionadas a la inflamación crónica, de las cuales hasta el 90% permanecen asintomáticos. (37).

Como agente etiológico, H.pylori está claramente asociado con la úlcera péptica gástrica y duodenal, con el linfoma gástrico MALT (del inglés mucosa associates lymphoid tissue) y con el adenocarcinoma gástrico. (12)

Hoy en día se reconoce una correlación entre las regiones donde predomina el proceso de gastritis crónica y las manifestaciones de la enfermedad, de manera que si la gastritis predomina a nivel antral se desarrollará con mayor frecuencia la úlcera péptica duodenal, y si predomina una gastritis de tipo atrófica en el cuerpo del estómago se asociará con más frecuencia a la úlcera gástrica y al proceso de metaplasia, displasia y carcinoma gástrico. Por su lado la pangastritis sin atrofia es la que se relaciona con el desarrollo del linfoma MALT. (37)

Estas manifestaciones clínicas también están relacionadas con la edad de los pacientes, siendo la enfermedad péptica de aparición más temprana y las neoplasias con un tiempo mayor desde la colonización de la bacteria hasta la manifestación clínica.(12)

H. pylori se encuentra relacionado en un 80% o más de los adenocarcinomas gástricos, pero debe percatarse que de los pacientes conocidos infectados solamente el 1-3% progresa al cáncer, lo que sugiere que la bacteria por sí sola no es suficiente para explicar la carcinogénesis.(17,37,38) El rol causal de la bacteria en el desarrollo de cáncer gástrico se confirma en los meta-análsis en los cuales se demuestra que la erradicación dismuye el riesgo de cáncer gástrico en un 40% cuando se utiliza como prevención primaria (personas asintomáticas) y hasta un 54% cuando se prescribe como prevención terciaria (prevención de un segundo tumor luego de resección endoscópica de un cáncer temprano) (39)

b) Enfermedades extradigestivas

En las últimas dos décadas se ha reportado en muchos estudios una relación entre H.pylori y una variedad de manifestaciones extragástricas, el conocimiento de este vínculo continua en constante investigación lo que implica un potencial impacto en las indicaciones para el diagnóstico y tratamiento de la bacteria.(40)

Alguno de estos trastornos incluyen la enfermedad arterial coronaria, el asma, problemas dermatológicos (rosacea, urticaria idiopática), patología autoinmune (tiroiditis y púrpura trombocitopénica), anemia por deficiencia de hierro, fenómeno de Raynaud, esclerodermia, migraña, síndrome de Guillain Barré, entre otros.(41,42) La anemia por deficiencia de hierro y la púrpura trombocitopénica inmunológica (PTI) son las dos que presentan una evidencia más sólida.(43)

En la anemia por deficiencia de hierro se sugiere como mecanismos la disminución de la absorción de hierro inducida por la bacteria, el aumento de la pérdida por hemorragia y un proceso de captura del hierro por la bacteria. (44)

En el caso de la PTI no hay un mecanismo fisiopatológico confirmado del rol de la bacteria, se ha propuesto aumento de la agregación plaquetaria mediante el factor von Willebrand, y un posible mimetismo molecular que involucra anticuepro contra CagA y los antígenos plaquetarios. (44)

La respuesta inmune causada por la bacteria parece tener repercusiones sistémicas más allá del efecto local, y esta es la probable explicación de su influencia en el curso clínico de esas otras enfermedades extragástricas.(45)

Métodos diagnósticos

Los métodos principales para el diagnóstico de la infección por H.pylori son: pruebas endoscópicas, histología, cultivo, pruebas moleculares, pruebas de urea en el aliento, antígenos en heces y serología. En el Cuadro 1 se presenta de forma comparativa la utilidad de estas herramientas.

Los avances en las técnicas de las imágenes endoscópicas, tales como la magnificación y la cromoendoscopia digital, han demostrado una muy buena certeza en el diagnóstico de la infección por H.pylori utilizando clasificaciones de los hallazgos morfológicos. A estas técnicas se agregan novedades en investigación tales como la evaluación en tiempo real del amonio presente en el jugo gástrico. La limitante es la no disponibilidad de esta tecnología de manera rutinaria.(46)

El hallazgo histológico de la bacteria (muestra tomada durante la endoscopia) se mantiene por ahora como método estándar del diagnóstico de la infección, utilizando las tinciones de hematoxilina y eosina. En algunos casos el uso de otras tinciones e inmunohistoquímica puede mejorar el diagnóstico de este método. Una ventaja que ofrece la histología es que permite además valorar el grado de inflamación gástrica, la existencia de metaplasia, atrofia o cáncer.(47)

Son amplios los requerimientos para lograr el crecimiento de la bacteria en un cultivo, lo que lo convierte en un método caro y tedioso. Su principal rol se mantiene en el análisis de la resistencia bacteriana en los casos de fallo a la terapia de erradicación. (48) Un reciente descubrimiento de la capacidad del H. pylori de formar un biofilme como método de supervivencia y de diseminación a través del agua, ha despertado el interés en utilizar sistemas de cultivo tal como el BACTEC FX como una medida de identificación más rápida y eficiente.(49,50)

Las técnicas moleculares basadas en la cadena de reacción de la polimerasa (PCR) para detectar el gen ureaA en jugo gástrico ha demostrado una alta certeza en el diagnóstico. Se han investigado variaciones de la PCR y del amplicón utilizado en otras muestras como las heces con el fin de mejorar la tasa de detección.(46) La metodología de PCR en tiempo real también ha demostrado ser una buena técnica para la detección de resistencia a algunos fármacos. (49)

La prueba del aliento es un método no invasivo, sencillo y seguro que da un muy buen rendimiento en el diagnóstico inicial de la infección y en la confirmación de la erradicación después del tratamiento. Se basa en la actividad ureasa de la bacteria, la cual libera dióxido de carbono (CO2) y produce amonio con el fin de disminuir el ambiente ácido. Se utiliza una cápsula con urea radiomarcada, 13C o 14C-urea, lo que permite detectar en el aliento el 13/14CO2 formado a partir de la hidrolización de la urea por la bacteria. (51) Podría utilizarse también como una prueba semi-cuantitativa de la carga bacteriana, pues algunos estudios han sugerido que altas cargas podrían funcionar como factor predictivo de falla a una terapia triple y éxito a una terapia cuádruple. (46)

La identificación de antígenos de la bacteria en heces se considera una alternativa a la prueba del aliento, con una certeza diagnóstica similar para el diagnóstico inicial y la evaluación posterior a la terapia de erradicación. (52) Existen varias técnicas validadas mediante ELISA (del inglés enzyme-linked immunosorbent assay) y más recientemente pruebas basadas en inmunocromatografía. Las pruebas usando anticuerpos monoclonales tienen mejor rendimiento que aquellas que usas anticuerpos policlonales. Tiene la ventaja de poder aplicarse adecuadamente en todas las edades, lo que lo hace una prueba útil particularmente en la población pediátrica.(49)

Las pruebas con anticuerpos contra el H.pylori, además de no invasivas y relativamente económicas, han demostrado sensibilidad y especificidad muy similar comparado a la histología cuando se utilizan para el diagnóstico de la infección. Existen diversas metodologías, siendo el ELISA el más ampliamente usado.(49) Todas las pruebas serológicas carecen de especificidad si se utilizan en pacientes que han recibido terapia de erradicación pues no diferencia infección previa con una infección activa, por lo que no se recomiendan para ese monitoreo. (46) En estudios epidemiológicos en los que se ha valorado el beneficio de tamizar la población con el fin de erradicar masivamente la bacteria se ha encontrado que las pruebas serológicas son las que logran una mejor relación costo-efectividad como prueba diagnóstica. (53)

Indicaciones y controversias de la terapia de erradicación

A lo largo de la historia del manejo de esta patología, se ha evolucionado desde una monoterapia, terapia doble, terapia triple hasta una terapia cuádruple, todo con la intención de aumentar las tasas de erradicación y vencer la emergencia de la resistencia bacteriana.(12)

La elección de la primera línea de tratamiento con el fin de erradicar la bacteria depende de los patrones de resistencia regionales y tasas de erradicación conocidas.(54) En regiones donde la resistencia a la claritromicina es <15% se recomienda una triple terapia que consiste en un inhibidor de bomba de protones (IBP), claritromicina y amoxacilina (o metronidazole) durante 14 días. (55) En América Latina la terapia estándar de tres fármacos por 14 días es una recomendación con alto nivel de evidencia.(56,57)

A partir de 1990 se empieza a demostrar la resistencia al metronidazol, uno de los componentes de la terapia triple estándar. En la última década se reportaron con más frecuencia la resistencia a los esquemas basados en claritromicina, lo que llevó a la sustitución de esta última por un macrólido (para formar el esquema IBP, levofloxacina, amoxacilina por 10-14 días), y posteriormente modificaciones que dieron lugar a una terapia con cuatro drogas. (12) Una alternativa de primera línea utilizando cuatro drogas es la combinación de IBP, sales de bismuto, tetraciclina y metronidazol por 10-14 días.(55).

Existen indicaciones claras de prescripción de una terapia antibiótica, siendo la enfermedad úlcero-péptica la que tienen la mayor evidencia del beneficio de hacer diagnóstico y tratamiento de erradicación. El diagnóstico de un linfoma MALT también es mandatorio complementarlo con el diagnóstico de la bacteria, debido a que la erradicación de la misma ha demostrado una alta tasa de remisión de la enfermedad. Como tercera indicación, pero con un nivel bajo de evidencia, es la terapia de erradicación en los casos de diagnóstico de un cáncer gástrico temprano, esto se basa en meta-análisis que han demostrado que dicha intervención reduce la probabilidad de un carcinoma metacrónico.(55)

Cada vez existe más evidencia del efecto beneficioso del tratamiento de H.pylori cuando se demuestra su infección asociado a otras patologías: dispepsia, reflujo gastresofágico, pacientes con uso crónico de aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, anemia por deficiencia de hierro sin causa clara, adultos con púrpura trombocitopénia idiopática.(55)

Además, dada la conocida relación entre la prevalencia de la infección y la incidencia de cáncer gástrico, algunos estudios económicos sugieren que la erradicación poblacional de la bacteria como medida de control de esta neoplasia es una estrategia costo-efectiva en las poblaciones de alto riesgo de esta neoplasia.(53) Las revisiones sistemáticas y meta-análisis al respecto han demostrado un riesgo relativo de 0.66 al tratar la población de pacientes asintomáticos que están infectados.(58)

Sin embargo, la estrategia de erradicación poblacional junto con el aumento en las indicaciones de tratamiento para las patologías digestivas y extradigestivas conlleva un riesgo en el aumento de la resistencia bacteriana a las terapias empleadas. Se han reportado globalmente tasas de resistencia al metronidazol (47.22%), claritromicina (19.74%), levofloxacina (18.94%), amoxacilina (14.67%) y tetraciclina (11.7%).(59) No puede olvidarse tampoco el alto porcentaje de efectos adversos en quienes reciben estas terapias, reportado hasta un 53.3% con el uso de la triple terapia, así como los efectos que podría tener en la evolución de las manifestaciones de otros padecimientos que más bien tienen una relación inversa con esta infección.(53)

Con el fin de lograr una terapia con un adecuado balance en el riesgo-beneficio se han buscado nuevas alternativas, tales como las vacunas preventivas o terapéuticas contra H.pylori. Esto podría disminuir el uso diseminado de antibióticos con la subsecuente perturbación de la microbiota y la generación de bacterias resistentes.(39) Los esfuerzos por crear una vacuna para humanos utilizado diversos antígenos de H.pylori aún no logran demostrar efectividad.(31)

La constante investigación de las bases patogénicas de la bacteria y las inmunológicas del huésped en respuesta a la infección podrán generar en el futuro vías de desarrollo de potenciales nuevas terapias.(12)

Conclusiones

La infección por H.pylori debe considerarse una infeccion emergente por dos principales razones: el aumento de nuevas enfermedades gástricas y extragástricas asociadas a esta bacteria, y la aparición mundial ascendente de resistencia bacteriana.

El progreso en el desarrollo humano, la mejora en las medidas de higiene y las políticas de salud pública son las medidas actuales de prevención primaria disponibles para esta infección. La eventual creación de una vacuna podría disminuir la alta prevalencia que existe en las áreas con un bajo nivel socio-económico.

El tratamiento de erradicación de la bacteria ha demostrado un claro beneficio en enfermedades digestivas y extradigestivas relacionadas, e incluso es eficaz como medida de reducción de riesgo poblacional de cáncer gástrico. La emergencia de la resistencia bacteriana asociada a una mayor utilización de antibióticos es la principal preocupación de las nuevas indicaciones y recomendaciones terapéuticas, por lo que apremia un uso racional de dicha terapéutica.

Es imperioso descubrir nuevas formas de controlar esta infección y el mayor desafío es el entendimiento de las vías moleculares implicadas en la historia natural de este microorganismo.