La marcha es el resultado de una correcta coordinación entre músculos, tendones y articulaciones de las extremidades inferiores, para soportar el peso del cuerpo y desplazarlo en una determinada dirección. Se puede describir mediante un patrón cíclico en el que intervienen el sistema nervioso central y las respuestas sensoriales.1,2 Un ciclo de marcha o zancada, está definido como el tiempo o el espacio transcurrido entre el apoyo del talón de un pie y el apoyo del talón del mismo pie en el siguiente paso.1 Cada ciclo se divide en dos fases: la de apoyo (60 - 62 % del tiempo de cada ciclo) y la de balanceo (38 - 40 % del tiempo en cada ciclo).1,3,4 La velocidad de marcha promedio de un adulto mayor es de alrededor de 1 m/s y muestra una disminución del 15 % por década, a partir de los 60 años, con una tendencia a dar pasos más cortos, sacrificando el largo del paso por la estabilidad,1 esto asociado a otros cambios del patrón de marcha del adulto mayor, como una diminución en el balanceo, ausencia del despegue del talón e incremento del intervalo de doble apoyo en el suelo.5,6

La velocidad de la marcha es una medida simple, objetiva y global de la función neuromuscular y el rendimiento físico de las extremidades inferiores.2 Esta medida es particularmente importante porque también se relaciona con la independencia funcional, morbilidad, y se considera en algunos estudios un marcador independiente de eventos adversos, incluyendo mortalidad en adultos mayores saludables, cuando su valor es menor a 1m/seg,3,7-9 aunque para algunos autores este punto de corte oscila entre los 0,6 y 0,8 m/s.3,8 Recientemente, la velocidad de la marcha se ha descrito como el sexto signo vital, con el potencial de servir con indicador de salud y funcionalidad en el envejecimiento y la enfermedad.10-14

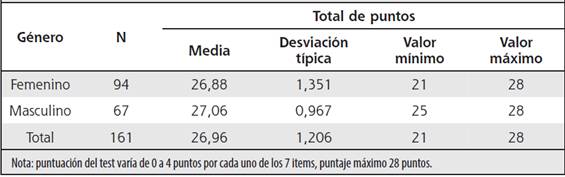

Cuadro 1 Características demográficas y clínicas de los participantes en el estudio de marcha, HNGG 2015-2018

De las medidas de rendimiento físico disponibles, la velocidad de la marcha es una de las más adecuadas para ser implementada en la evaluación clínica estándar de las personas mayores, porque es una medida de capacidad funcional rápida, económica, con una alta confiabilidad entre evaluadores y pruebas.11,15 Tiene un valor predictivo, bien documentado, para hospitalizaciones, institucionalización en hogares de ancianos, mortalidad, mala calidad de vida, deterioro funcional físico y cognitivo y riesgo de caídas, lo que la convierte en una medida de detección útil para identificar a las personas mayores en riesgo de tales eventos.8,11,15-18

En Costa Rica, el envejecimiento de la población se ha acelerado, se estimaba envejecimiento acelerado, pasando del 7,6 % de personas adultas mayores en el año 2000, al 8,8 % para 2007, y una estimación del 11,5 % para 2025.19 No obstante, en lo que a marcha respecta, no hay estudios clínicos en nuestra población y los equipos existentes en el mercado no incluyen bases de datos en población mayor de 60 años, por lo que no se cuenta con parámetros de normalidad. Se dispone de estudios latinoamericanos y de otras latitudes con parámetros de referencias, pero en poblaciones cuyas características fenotípicas y socioculturales son diferentes.

El presente estudio tuvo por objetivo documentar el patrón de marcha de los adultos mayores costarricenses sanos, que viven en la comunidad, y obtener un rango de normalidad de la velocidad de la marcha en ese grupo poblacional, como referencia para estudiar a los adultos mayores con alteraciones en la movilidad.

Métodos

Este es un estudio descriptivo, prospectivo, que evaluó una muestra de 200 adultos mayores sin trastorno de la marcha, con independencia en sus actividades instrumentales de la vida diaria (IAIVD), e incluso independientes en actividades avanzadas de la vida diaria. El tamaño de la muestra se seleccionó por conveniencia del grupo investigador, con base en un estudio previo del Centro Nacional de Rehabilitación.

Se seleccionaron al azar miembros de diferentes grupos para adultos mayores y los pacientes independientes que acudían a la consulta externa del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (HNGG). Los criterios de inclusión fueron: adultos mayores de 60 años que fueran IAIVD, sin deterioro cognitivo, sin problemas de marcha o equilibrio, aunque padecieran de otras condiciones médicas. Se tomó como criterio de exclusión el diagnóstico de depresión reciente, demencia o deterioro cognitivo, historia de caídas en los últimos seis meses, un test de Berg inferior a 56 puntos y un minicog anormal o un test de minimental inferior a 24 puntos, deformidades óseas, alta comorbilidad y pacientes con patología crónica descompensada o patologías que afectaban su patrón de marcha y equilibrio.

Se brindó una charla informativa y luego se firmó un consentimiento informado debidamente aprobado por el Comité Ético Científico del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (CEC-HNGG), para autorizar las pruebas. Los candidatos fueron tamizados mediante la realización de un test de minicog y un test de Berg.

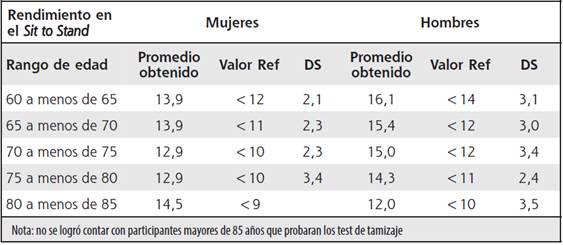

En la segunda etapa, se aplicaba una historia clínica corta y las siguientes pruebas: para evaluar la resistencia física un test de SIT to STAND, que evaluó la capacidad de sentarse y levantarse de una silla, sin ayuda de los brazos, en 30 segundos, tomando como parámetro de normalidad el rango de referencia del test por grupos de edad; para evaluar el balance estático el test FiCSIT4 y un índice dinámico de la marcha modificado (mIDM), el cual es una variación del índice dinámico de la marcha (IDM), validado para su utilización en 5 grupos de patologías (enfermedad cerebrovascular, lesiones cerebrales traumáticas, enfermedad de Parkinson, disfunción vestibular y anormalidades de la marcha). Su aplicabilidad en personas sin esas patologías es bien documentada y se estima que cuenta con un efecto techo menor que la versión original, lo que permite discriminar mejor las alteraciones de la marcha y sobre todo la patología vestibular.27-29

Cuadro 2 Distribución de los participantes, según rendimiento en el sit to stand test, por género y grupos de edad, HNGG 2015-2018

Mediante el mIDM se evaluó el patrón de marcha y la capacidad de respuesta ante diversos cambios en la dinámica de la marcha, como fueron: acelerar, realizar giros verticales y horizontales con la cabeza, giros en el plano horizontal, cruzar o rodear obstáculos y subir escaleras; donde también se evalúa su necesidad de asistencia. En cada una de las categorías del test el puntaje máximo es de 8, para un total de 64 puntos globales.

La medición de la velocidad de la marcha se efectuó mediante una caminata con los pies calzados con zapatos bajos, con el equipo GaitRite (una alfombra con 8 sensores que permiten la medición de variables espacio-temporales de la marcha y la velocidad de la marcha en forma objetiva). Además, se evaluó la cadencia, variable espacio temporal que corresponde al número de pasos que da un individuo por unidad de tiempo y se expresa como número de pasos por minuto.4,30 Los resultados se compararon según género; en las variables nominales se aplicó el Chi-Cuadrado, bajo la hipótesis nula de independencia, para las métricas la pruebas T de Student con el fin de valorar diferencias de promedios, o bien, las no paramétricas como la U de Mann-Whitney o la prueba de Kruskal Wallis, con un nivel de significancia de 0,05. Se utilizó para el análisis el paquete estadístico SPSS, versión 11.

Resultados

Se tamizó un total de 200 candidatos: 118 (59 %) mujeres y 82 (41 %) hombres; se excluyeron 39 por no cumplir los criterios de inclusión, o por cambio en su decisión de participar, por lo que quedó un total de 161 participantes para la segunda fase.

En el Cuadro 1 se presenta el resumen de las variables demográficas de la población estudiada. La edad promedio de la muestra fue de 68,5 años, lográndose participación de adultos mayores entre los 60 y los 85 años, pero ninguno de los mayores de 85 años logró aprobar las pruebas de tamizaje con puntaje perfecto. Las tres principales comorbilidades en orden descendente fueron hipertensión arterial (46,6 %), dislipidemias (22,4 %) y osteoartrosis (19,9 %), con un promedio de 2,6 fármacos por individuo.

El 74 % de la muestra realizaba algún tipo de actividad física, con un promedio 3,5 horas por semana, con rangos muy variables desde 30 min hasta 10 horas y media por semana. En el Sit-tostand test, el 7,4 % de las mujeres presentó valores inferiores a la normalidad versus un 4,5 % en el caso de los hombres, pero no se encontró una relación significativa por grupos de edad (Cuadro 2). Se cruzaron los datos de este test en función del uso de benzodiazepinas en este grupo, pero no hubo diferencia significativa, obteniendo mejor desempeño inclusive que las que no tenían ese antecedente. Las mujeres con polifarmacia sí obtuvieron valores menores de rendimiento en un 40%.

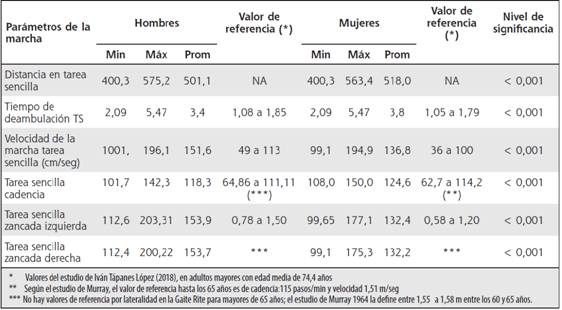

En la prueba FICSIT4, cuyo puntaje máximo es de 28 puntos, el total de la población obtuvo un puntaje muy alto, en todos los rangos de edad, y aunque hubo más errores en las mujeres, no se encontró diferencias significativas según género. Los ítems donde los adultos mayores presentaron mayor dificultad fueron: semitandem (un pie paralelo a la mitad del otro pie) con ojos cerrados, tandem completo (un pie delante del otro, punta-talón) con ojos cerrados, donde el valor promedio de puntuación fue de 3,09 versus 4 puntos de puntaje máximo y la estación monopodal (pararse en un solo pie), con un 3,97 de valor promedio. En el análisis global de la prueba FICSIT4 por grupos de edad, se encontró un puntaje mínimo de 21 puntos, que no tuvo relación con la edad. El puntaje promedio fue de 26,96 puntos con una p=0,94 no significativa (Cuadro 3).

Al analizar el uso de benzodiacepinas versus el desempeño de las mujeres en este test, se encontró que el 75 % presentó dificultad para el tandem completo con ojos cerrados. De igual forma, el 50 % de los pacientes con antecedente de vértigo presentó dificultad para realizar esta posición con mayor inestabilidad.

Mediante el índice dinámico de marcha modificado (mIDM), se obtuvo un excelente rendimiento, con valores promedio entre 7 y 8 puntos para cada categoría. Los ítems donde se identificó mayor problema fueron el patrón de marcha con giros de cabeza, verticales u horizontales, encontrándose una diferencia significativa de menor rendimiento en el grupo de 80 a menos de 85 años. Este desempeño se correlaciona con los hallazgos del test FICSIT-4 en materia de equilibrio y la dificultad para el apoyo monopodal.

En el análisis por género del mIDM, los valores fueron muy similares entre hombres y mujeres, excepto por una diferencia significativa en las categorías de subir escalones y rodear obstáculos, donde los hombres presentaron un mejor desempeño respecto a las mujeres en la marcha a velocidad habitual, pero no hubo diferencia en los otros rubros del test. Todos los adultos realizaron la prueba en forma independiente, no requirieron de asistencia para la realización de las variaciones de la marcha y mantenían un buen equilibrio dinámico durante la marcha dinámica; ni siquiera los que presentaron alteración en los giros verticales u horizontales de cabeza, y sacaron menores puntajes, ocuparon asistencia para completar la prueba.

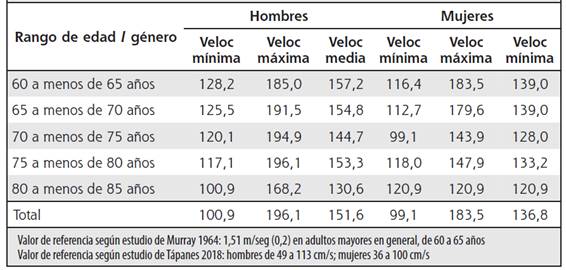

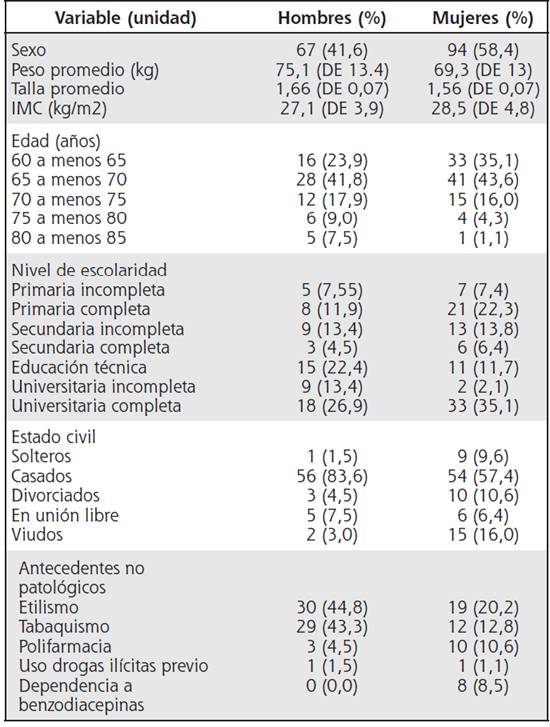

El análisis de la marcha por grupos de edad evidenció una gran variabilidad, pero ninguno de los grupos obtuvo valores inferiores a los 99 cm/seg, tanto en hombres como en mujeres.

El grupo de 80 y menos de 85 años alcanzó menor velocidad en la marcha. Los valores de la velocidad fueron menores en las mujeres que en los hombres, tanto por grupos de edad como en forma global (Cuadro 4).

Se encontró una tendencia a la disminución en la velocidad con la edad, siendo el grupo de mayores de 80 años el que presentó mayor variación. Se logró el objetivo de tener parámetros de normalidad para adultos mayores entre los 60 y los 85 años, no así en el grupo de 86 y más años, donde no fue posible contar con sujetos que cumplieran los criterios de inclusión (Cuadro 5).

Discusión

El comportamiento del estado civil fue muy similar a lo presentado en el I Informe del estado de situación de la persona adulta mayor.19 En cuanto a la polifarmacia se encontró un menor porcentaje que el reportado a nivel nacional, pero sí con la misma tendencia de ser mayor en las mujeres que los hombres. No se evidenció consumo activo de tabaco o etilismo.

El antecedente de consumo de licor fue similar al nacional y se halló un menor porcentaje de antecedente de tabaquismo.19

Se encontró un mayor porcentaje de actividad física con respecto al estudio CRELES (Costa Rica: Estudio Longitudinal de Envejecimiento Saludable),19 pasando de un 27,8 % a un 75 % en la muestra. Esto es producto, en parte, de que la muestra solo incluía adultos mayores funcionales y sin condiciones como deterioro cognitivo y depresión, por lo que no es un dato que se pueda extrapolar a la población general.

El test Sit to Stand es un indicador razonablemente confiable y válido de la fuerza de la parte inferior del cuerpo en los adultos mayores y la predicción de riesgo de caídas y fragilidad en este grupo poblacional,20-23 aunque se recomienda evaluarlo junto con otros parámetros clínicos.24 En el estudio, ayudó a determinar que todos los participantes mantenían un buen desempeño de las extremidades inferiores, lo cual se tradujo en un excelente desempeño de su marcha habitual y la capacidad para hacer variaciones dinámicas durante la marcha al realizar el mIDM, así como en su capacidad para subir escaleras sin asistencia y sin presentar claudicación al momento de la marcha.

En la prueba FICSIT4, se encontró un valor similar a un estudio sobre adultos mayores de la comunidad (Dongjin Lee y colaboradores, 2013),25 donde el promedio del score en el grupo normal fue 20,8 (DS 5,4). No obstante, en ese estudio no se logra discriminar por subvariable para identificar coincidencias o no y su muestra fue menor. En otro estudio (Fremman y colaboradores, 2008)26 se encontró dificultad para las posiciones más complejas, como el apoyo monopodal y el semitandem; este fenómeno fue más evidente a mayor edad, sobre todo en los mayores de 80 años, lo cual concuerda con los hallazgos, hecho que incide sobre la estabilidad de la marcha y realizar actividades como subir escaleras en los adultos mayores. El 46 % de los participantes con polifarmacia presentó mayor dificultad en su ejecución del test, pero no fue estadísticamente significativo, aunque sí hubo una mayor tendencia a error en las mujeres que consumían benzodiacepinas, lo que sugiere que estos fármacos pueden afectar la estabilidad de la marcha, pero no así su velocidad, la cual fue normal y sin mayor variación (137,12 cm/seg en promedio) con respecto al grupo total de mujeres, por lo que habría que ampliar los estudios al respecto.

El IDMm evidenció un excelente desempeño entre hombres y mujeres, lo que indica que cuentan con un buen patrón de marcha, tanto en marcha habitual como en la aceleración, con adecuada capacidad para rodear obstáculos y realizar giros al caminar, sin inestabilidad al hacer los giros de la marcha. La mayor dificultad en las mujeres para subir y bajar escaleras, a pesar de contar con buena velocidad de la marcha, puede estar en relación con su menor desempeño en el test Sit-to-stand, lo cual refleja mejor fuerza en las extremidades inferiores, aunque se requerirían más estudios para corroborar esta hipótesis.

Mediante la marcha con giros verticales u horizontales de la cabeza, se logró identificar anormalidad en la función vestibular no diagnosticada en este grupo de personas, que se asumía que no tenía problemas de equilibrio. Esto sugiere que los cambios a nivel vestibular pueden ser sutiles en un inicio, sin afectar el patrón de marcha global, y que si se realizan pruebas de tamizaje por esta condición, se pueden identificar tales problemas en forma temprana, lo cual está acorde con lo que indica la bibliografía.27 -29

La cadencia, según el estudio de revisión de Jesús Cámara, puede variar por grupos de edad, desde los 89 hasta los 149 pasos/ min,4,26-28,30 con una tendencia a disminuir con la edad.31 El rango conocido para los adultos mayores se estima en 115 pasos/min, pero no hay valores de referencia en mayores de 65 años. Los valores obtenidos para el grupo de estudio fueron muy similares a los de otros estudios, con rangos entre los 101,7 y los 142,3 pasos/min y una cadencia promedio general de 121,4 pasos/ min. Según género, fue más alta en las mujeres (124,6 pasos/min vs 118,3 pasos/min), pero ellas tenían menor talla y longitud de la pierna con respecto a los hombres, lo que se correlaciona con su menor longitud de la zancada y mayor cadencia.

Si se comparan los reportes de longitud de la zancada de otros estudios de marcha (Murray, 1964; Murray, 1966 y Van Uden, 2004)10 con el nuestro, los hombres se encuentran entre los parámetros reportados, pero las mujeres presentaron valores inferiores. No obstante, esos estudios no incluían personas por encima de los 60 años ni población latina, que cuenta con menor estatura y longitud de la pierna. Otro estudio español (Lopéz Iván, 2018)31 que sí incluyó población adulta mayor, encontró igual una mejor longitud de zancada en las mujeres vs los hombres, incluyendo población sana y con mayor morbilidad.

El comportamiento de los valores de la velocidad de la marcha fue similar al de la población joven: la velocidad promedio fue de 144,2cm/seg, con rangos entre los 99,1 cm/seg hasta los 196,1 cm/seg, acorde con reportes en otros estudios.31-36. Se apreció una tendencia a la disminución de la velocidad con la edad, acorde con la bibliografía,31 excepto en el grupo de 75 a 80 años de edad, que tuvo un comportamiento atípico, pero ese valor no alcanzó el 15 % referido, siendo apenas de un 3,5 % entre la sexta y séptima década de la vida, y de un 12 % entre los 70 y los 80 años de edad, donde sí se apreció una franca disminución de la velocidad en hombres y en mujeres.

La principal limitante del estudio fue la rigurosidad de los criterios de inclusión, lo que limitó la participación de adultos mayores de 85 años, por lo que se recomienda en futuros estudios, utilizar un criterio de inclusión más flexible.

En conclusión, los adultos mayores presentan un patrón de marcha normal, a pesar de los cambios por el envejecimiento y la comorbilidad, muy similar al de los adultos menores de 60 años.