Introducción

Los estudios sobre las condiciones climáticas han puesto en evidencia que el clima está cambiando en todos los espacios del planeta Tierra, a un grado no experimentado desde hace cientos de años; además, coinciden con que la mayoría de esas modificaciones serán irreversibles, si no ocurren transformaciones socioculturales para mitigar el calentamiento global (IPCC, 2018; IPCC, 2019). Estas alteraciones han elevado la frecuencia de los eventos naturales como intensas lluvias, deslizamientos, flujos de detritos, inundaciones, huracanes, ciclones, marejadas ciclónicas, sequías, acidificación de las aguas marinas, erosión de las costas, golpes de calor, pérdida de suelos y desertificación, aspectos que revelan la actual crisis climática (López et al., 2018; PNUMA, 2019; González et al., 2020).

Por su ubicación geográfica, sus condiciones geológicas y climáticas, así como por sus características socioeconómicas y demográficas, la región de Latinoamérica y el Caribe es considerada una de las más vulnerables a las consecuencias del cambio climático (CC), debido a su alta sensibilidad al clima producto de los activos naturales (Galindo, L. M. y Samaniego, J., 2015; López et al., 2018; Núñez-Rodríguez, 2021). Esto lo confirma el informe del estado del clima en América Latina y el Caribe 2022, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el cual señala que hay un agravamiento de los eventos meteorológicos extremos y los choques climáticos, como consecuencia de la rápida tendencia al calentamiento a largo plazo y por el aumento del nivel del mar (OMM, 2020).

Según lo comentado, muchos de los países latinoamericanos no se encuentran preparados y su población evidencia un claro desconocimiento al enfrentarse a un evento natural o antropogénico; para Ordoñez-Díaz et al. (2018), esto es ocasionado porque los programas de mitigación de riesgos desarrollados por las agencias, las ONG y los Gobiernos solo buscan disminuir los corolarios de los acontecimientos naturales y no erradicar la vulnerabilidad como se debe. Es decir, se sigue enfrentando los desastres desde una visión reactiva, con la intervención de los síntomas y sin profundizar en el estudio de las causas subyacentes por las que ocurren los riesgos de esos desastres.

De esta manera, es necesario repensar la educación desde las visiones negativas del cambio climático, dado que se vislumbran escenarios inciertos y complejos, los cuales requieren habilidades, capacidades y competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, por parte de los ciudadanos, para la adaptación y mitigación de las condiciones climáticas extremas (Blanco et al., 2022; Núñez-Rodríguez, 2021).

Por lo anterior, se hace necesario que las instituciones educativas, a través de los docentes, inicien la apropiación de nuevos conceptos, para ir formando y capacitando a los estudiantes, con el propósito de que comprendan que se vive en contextos colmados de incertidumbre ambiental (Castro y Bosque, 2019). En tal sentido, es un reto para los sistemas educativos generar programas que puedan garantizar experiencias formativas constructoras de una cultura preventiva (Heras, 2016), por medio del trabajo constante con las comunidades. Dichos procesos emergidos durante las vivencias aseguran que las formas de gestionar el riesgo se transformen en un estilo de vida y, por tanto, posibiliten la disminución de los impactos producto de los sucesos adversos.

Sánchez y Reyes (2015) destacan la importancia de establecer planes y programas; a su vez, de desarrollar un conjunto de habilidades, capacidades y destrezas en los individuos, teniendo como fundamento la participación consciente, activa y solidaria en los procedimientos de transformación social y ambiental a causa del cambio climático (Selin, 2016; García-Vinuesa y Meira-Cartea, 2019).

Desde la mirada de lo que se vive en el nivel planetario sobre los eventos naturales catastróficos, Costa Rica no está ajena a padecerlos, debido a que es considerada “natural disaster hot spot” (Dilley et al., 2005; Arnold, 2006; Knutson et al., 2015), lo que puede elevar la vulnerabilidad hidrológica (Retana, 2012; González et al., 2017); generar cambios en el balance térmico que podría colapsar la conectividad de los ecosistemas tropicales (Loarie et al., 2009), y originar efectos negativos en las actividades tanto socioculturales como económicas de las comunidades que utilizan los diferentes beneficios ecosistémicos (Uribe, 2015).

Este estudio tuvo como objetivo identificar los conocimientos, las actitudes y las competencias que poseen los estudiantes de II ciclo de la escuela costarricense pública costera Excelencia Cahuita (EEC), para la GRD, relacionados con el CC. Desde este marco, se dio respuesta al objetivo dos de la tesis doctoral Competencias para una nueva cultura hidroambiental en la gestión del riesgo del desastre: el caso de la EEC.

Así pues, es urgente la alfabetización ambiental (Arauz et al., 2020; García, 2021; Guerrero et al., 2022) para guiar a un nivel diferente las interacciones de los seres humanos con el resto de los elementos del medio ambiente, un mayúsculo reto, el cual resignifica la transformación de los modos de actuación, comportamientos y prácticas que hasta los actuales momentos se han heredado. Reeducar para que se enfrente la severa degradación ambiental y la fragilidad ante los riesgos (Ríos-Llamas, 2020) demanda potenciar capacidades individuales y colectivas para confrontar esta problemática.

Marco Teórico

Competencias ambientales

Para la adquisición de las competencias ambientales se requiere la formación de ciudadanos ambientalmente responsables (Espinosa y Diazgranado, 2016; Pulido y Olivera, 2018), quienes promuevan una nueva cultura en dicho ámbito. Desde las instituciones educativas, las vinculaciones con otros organismos del Estado y la sociedad civil, se debe formar a los estudiantes con base en una perspectiva constructivista, mediante la cual el aprendizaje en valores, actitudes y capacidades permita garantizar el mundo sostenible que la humanidad necesita.

Los conocimientos ambientales son considerados por Valerio-Hernández et al. (2016) como aquellos saberes sobre los ambientes naturales, que, a través de la educación, facilitan a la persona su funcionamiento e instan a buscar cómo los seres humanos pueden cuidar, preservar y mantener los ecosistemas para la sobrevivencia sostenible. Por lo anterior, poseer conocimientos ambientales implica ir construyendo información, valores y actitudes que son los medios fundamentales posibilitadores de una actuación clara ante los problemas del medioambiente.

Por otra parte, la apropiación del conocimiento ambiental propicia adquirir competencias ambientales. Mora-Penagos y Guerrero-Guevara (2022) las vincula con la habilidad o capacidad de enfrentar propósitos difíciles, activar condiciones, así como proponer respuestas rápidas a problemáticas ambientales y escenarios desarrollados en un contexto determinado. Desde el panorama educativo, dichas competencias no solo están determinadas por un componente cognitivo, también existe uno actitudinal y procedimental, un saber hacer, saber valorar y un saber actuar (García-Retana, 2011; Roegiers, 2016).

En la escuela, se potencian competencias que fortalecen comportamientos ambientalmente responsables (Hollweg et al., 2011). Desde esta perspectiva, las instituciones de educación primaria deben adoptar el modelo Marco de Acción para la Alfabetización Ambiental (MAAA), propuesto por la Asociación Americana de Educadores Ambientales (NAAEE), el cual ofrece un referente teórico que orienta la forma humana de actuar con el medio ambiente, sobre todo considerando la urgente necesidad de cambiar el enfoque reactivo de la respuesta ante emergencias hacia el que corresponde a la gestión de riesgo de desastre. Por ello, es crucial en los actuales momentos, integrar en los planes y programas de cada país la educación de desarrollo sostenible (EDS) que atienda todo lo concerniente al CC y la GRD ( Mora-Arenas et al., 2016), lo cual permitirá fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes en la población estudiantil, así como responder adecuadamente ante un evento natural o provocado por el ser humano.

Por lo anterior, es evidente que las escuelas y sus docentes de educación básica se encuentran frente a un nuevo reto de formar e identificar competencias para la sustentabilidad ambiental, que posibiliten a los niños intervenir, de forma responsable e informada, en la toma de decisiones en los diferentes escenarios relacionados con las cuestiones socioambientales (Mora, 2015; Mora-Penagos y Guerrero-Guevara, 2022).

Gestión de riesgos de desastres en Talamanca

En el contexto costarricense, la amenaza y la vulnerabilidad son los componentes primarios del riesgo del cantón de Talamanca y del distrito de Cahuita, lo cual representa un ambiente frágil y susceptible para los bienes y su población, los cuales requieren el fomento de procesos que faciliten la detención de los peligros e inseguridades en los asentamientos humanos. Lo previo lo confirman Nawrotzki et al. (2023), en su estudio sobre el índice de vulnerabilidad al cambio climático en el nivel cantonal, quienes señalan que Talamanca se encuentra entre los cantones más vulnerables del país. En este sentido, la gestión del riesgo de desastre es un enfoque preventivo y sostenible, en el que se aplican criterios de mitigación y prevención de catástrofes en los territorios; así mismo, presta los debidos instrumentos para atender y reconstruir lo necesario durante una emergencia (Asamblea Legislativa de La República de Costa Rica, 2006).

Es bien conocido que Costa Rica registra progresos en la disminución de riesgos de desastres, gracias al trabajo de instituciones académicas, organismos nacionales e internacionales que han servido de apoyo para contrarrestar dichos riesgos; no obstante, se muestra que, en la actualidad, han sido insuficientes las acciones para superar los peligros de desastres. Igualmente, en los planes y programas educativos de la formación primaria existen todavía falencias en los contenidos, pero, principalmente, están presentes en la práctica pedagógica en materia de competencias, estrategias y herramientas didácticas para vincular temas sobre el cambio climático y la gestión del riesgo de desastre. Por las razones mencionadas, se debe aumentar los esfuerzos para la construcción de un programa educativo sólido e integral que abarque gestionar los riesgos de desastres asociados a los fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, el cual tendrá incidencias en el pensar y accionar de los estudiantes.

Al respecto, existen estudios, como el de Fernández et al. (2021), los cuales enfatizan que en Costa Rica los planes en el nivel de educación primaria se relacionan poco con la gestión de riesgo y el personal docente capacitado es insuficiente para alcanzar los objetivos propuestos, por lo que se debe promover integrar la educación sobre el riesgo en los programas de estudio.

Cambio climático y educación

La magnitud y el alcance del CC producido por el ser humano no tienen límites en los contextos locales y globales, por las grandes problemáticas que causan. Esto requiere intervenir y aplicar soluciones efectivas urgentemente, así como hacer que la humanidad enfrente tal cambio, por medio de mecanismos cuyo impacto mitigador y adaptativo posibilite la transformación de las comunidades y su enlace con el entorno de los centros escolares (González-Gaudiano y Maldonado-González, 2017; Prosser et al., 2020).

Desde la escuela, la amenaza debe ser considerada como un tema central para los docentes, quienes precisan tener claridad conceptual sobre su significado, para promover en los estudiantes los ajustes humanos y ambientales necesarios. De acuerdo con el IPCC (2018), el CC se define como aquella variación del estado del clima identificable mediante pruebas estadísticas, atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que modifican los elementos de la atmósfera, y que persiste durante períodos o decenios más largos.

De esta manera, los fenómenos meteorológicos extremos, con el pasar de los años, aumentan en cantidad y gravedad debido al CC, es inevitable ignorarlos en cualquier parte del planeta; por un lado, afectan a los países más pobres, puesto que son más vulnerables a sus efectos dañinos y tienen una capacidad reducida para afrontarlos, pero, por otro, también los países ricos están sufriendo fuertes impactos climáticos (Eckstein et al., 2021). Por ello, hay que hacer hincapié en las situaciones referidas a las pérdidas y daños. Es urgente formular e integrar planes educativos que permitan la formación de los estudiantes hacia una línea centrada en el desarrollo sostenible; esta resulta de suma importancia para la conducción de los comportamientos y actitudes positivas hacia el ambiente, con el propósito de prepararse ante eventos cada más frecuentes e intensos en el futuro (Kougias et al., 2022).

Metodología

El estudio se realizó con enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio descriptivo, debido a que se desarrolló una investigación aproximada de un tema complejo e incierto. Además, se especificaron las características de un grupo de personas y hechos, con la finalidad de exponer su estructura en función de su contexto natural (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

El diseño de investigación empleado fue no experimental trasversal. La muestra fue de tipo no probabilística intencional, la cual quedó representada con 52 estudiantes repartidos por grados escolares: cuarto, quinto y sexto año, con edades que iban desde los 9 hasta los 12 años (tabla 1). A los alumnos se les notificó la participación en el estudio y luego fue corroborada mediante Google Forms, con el consentimiento informado de sus padres (anexo 1).

Tabla 1 Distribución de la muestra en estudio. Escuela pública costera Excelencia Cahuita. Año 2021.

| Sexo | |||

|---|---|---|---|

| Grado escolar | F | M | Total |

| Cuarto | 10 | 5 | 15 |

| Quinto | 16 | 3 | 19 |

| Sexto | 10 | 8 | 18 |

| Total | 36 | 16 | 52 |

Nota: Fuente propia de la investigación.

Instrumentos

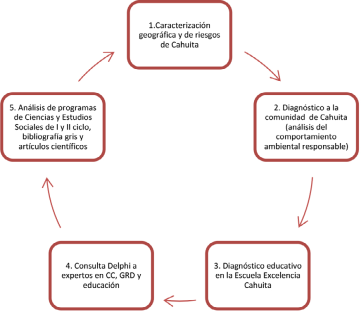

Los datos se recolectaron a través de un cuestionario con 68 ítems aplicado a los estudiantes, distribuidos en cinco secciones, cuyas dimensiones eran: 1. perfil y caracterización del encuestado (ítem del 1 al 12); 2. conocimientos de conceptos de tiempo atmosférico, clima y cambio climático (ítem de1 al 10); 3. percepción sobre el cambio climático (ítem del 11 al 18); 4. afirmaciones sobre la gestión de riesgo de desastres (GRD) (ítem del 19 al 42) y 5. identificación de conceptos relacionados con el estudio de la naturaleza (ítem del 43 al 56). Dichos ítems se encuentran centrados en los componentes: cognitivo, afectivo y conductual; asimismo, se elaboraron tomando en cuenta una variedad de resultados y fuentes, como se ve en la figura 1. Entre estos, once ejes temáticos definidos en una etapa previa, mediante la consulta Delphi a expertos en GRD, CC y educación (Arauz et al., 2022) y sobre la amplia revisión de varios estudios: IPCC, 2012; UNICEF, 2012; Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2019; Zúñiga-López y Crespo del Arco, 2021; UNESCO, 2016; Álvarez et al., 2018; Martínez-Fernández y Olcina-Cantos, 2019; Morote-Seguido y Olcina-Cantos, 2020).

Fuente: Elaboración propia de la investigación.

Figura 1 Insumos del primer objetivo de la tesis usados en la elaboración del cuestionario para medir el Comportamiento Ambiental Responsable de los niños de II Ciclo de la EEC.

El cuestionario fue validado mediante el juicio de expertos en temas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre, cuya confiabilidad se trabajó con el coeficiente alfa de Cronbach y el paquete estadístico computacional IBM SPSS (versión 23), lo cual demuestra que los instrumentos son altamente confiables. El análisis de los datos se efectuó por medio de la estadística descriptiva, al presentar salidas de valores, frecuencias y porcentajes a las respuestas dadas por la muestra en estudio.

Resultados y análisis

Los apartados que a continuación se presentan muestran el análisis del estudio.

Perfil y caracterización del encuestado

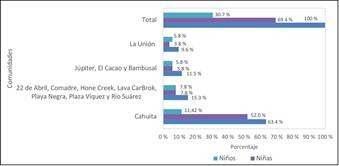

Los estudiantes encuestados reportan que el tiempo de residencia en Cahuita se encuentra entre los 5 y 9 años. En relación con el perfil demográfico, en el estudio participaron 69 % niñas y 31 % niños; en la figura 2 se muestra la distribución espacial por comunidades, en su mayoría residen en Cahuita, un 63,4 %, mientras que el 15,3 % se distribu ye en los barrios 22 de Abril, Comadre, Hone Creek, Lava CarBrok, Playa Negra, Plaza Víquez y Río Suárez. Un 11,5 % habita en las localidades Júpiter, El Cacao y Bambusal, y, por último, un 9,6 % hace vida en La Unión.

Al respecto, Moré y Sánchez (2018) y Juárez (2013) destacan en sus resultados que desde la escuela y el contexto en el que hacen vida los actores educativos es significativo su reconocimiento, pues suponen sentido de pertenencia hacia el lugar donde habitan. Esto facilita la adquisición de conocimientos sobre su entorno local, que comprende los recursos naturales, riesgos y peligros a los cuales se enfrentan.

Conocimiento de conceptos de tiempo atmosférico, clima y cambio climático

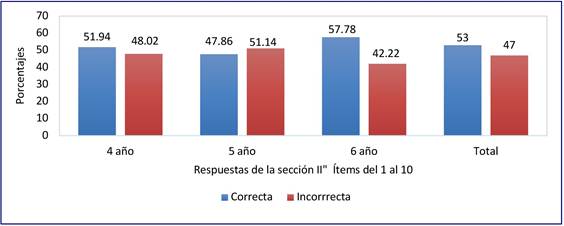

En la figura 3, los estudiantes del II ciclo de EGB mostraron (53 %) poseer conocimientos sobre la diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima; de igual manera, acerca de la humedad como el elemento del tiempo atmosférico vinculado con la cantidad de vapor de agua y que junto a la

Fuente: Elaboración propia de la investigación.

Figura 2 Porcentaje de estudiantes, por sexo, que participaron en el estudio, según comunidades del distrito de Cahuita.

Fuente: Elaboración propia de la investigación.

Figura 3 Conocimiento de conceptos de tiempo atmosférico, clima y cambio climático.

temperatura permite la formación de las nubes. Así mismo, conocen la función del ozono como protector de los rayos ultravioleta e identifican que la temperatura ambiental es el componente del tiempo atmosférico relacionado con la distribución de la energía solar en un sitio. Por otro lado, reconocen el pluviómetro como el instrumento que mide la cantidad de lluvia, los combustibles fósiles (gas natural, carbón y petróleo); además, consideran que el CC es provocado por causas naturales y humanas.

No obstante, un 47 % de los aprendices de 4.o, 5.o y 6.o año no diferencian claramente entre tiempo atmosférico y clima, no están muy al tanto de la medición de elementos atmosféricos (presión atmosférica, lluvia y temperatura) y poseen bajos conocimientos de algunos ejemplos sobre factores que influyen en los componentes del clima (altitud, latitud y relieve). Estos resultados reflejan que los estudiantes, a pesar de que saben sobre el clima, sus factores, instrumentos de medición climática, función del ozono, presión atmosférica y causas del CC, no tienen claridad de los conceptos, al responder equivocadamente, por lo cual se recomendó incluir y reforzar dichas temáticas en el plan educativo del II ciclo de educación básica que se propuso elaborar.

Lo anterior confirma lo presentado en la investigación de Morote (2019). En ella se indica que en los manuales escolares los contenidos relacionados con el cambio climático son poco rigurosos y carentes de apoyo de fuentes y trabajos científicos. Asimismo, se evidencia que existen escasos programas educativos en los cuales se enseñe la temática del CC en la educación primaria, lo que limita la apropiación de los conocimientos de forma adecuada e inequívoca; se continúa una visión enciclopédica e informativa, basada en actividades meramente reproductivas, con escasa visión interpretativa, crítica y experiencial (Sáiz, 2011).

Percepción sobre el cambio climático (causas, impactos y beneficios)

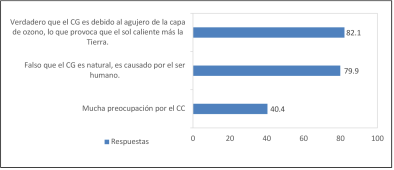

En la figura 4, los estudiantes del II ciclo de EGB mostraron, con un 40,4 %, tener mucha preocupación por el CC; asimismo, el 79,9 % afirmó como falso que el calentamiento global (CG) es natural, por lo tanto,

Fuente: Elaboración propia de la investigación.

Figura 4 Porcentaje de percepción sobre el cambio climático.

su percepción es que sí es causado por el ser humano. Precisamente, el IPCC (2021) refiere que el cambio en la temperatura mundial de la superficie (promedio anual) observado y simulado, que produce el calentamiento de la atmósfera, es debido a la influencia humana y este ha ocurrido a un ritmo que no tiene antecedentes en al menos los últimos 2000 años.

Es evidente la preocupación mostrada por los estudiantes. Estudios previos como el de Barrera-Hernández, Murillo-Parra, Ocaña-Zúñiga, Cabrera-Méndez, Echeverría-Castro y Sotelo-Castillo (2020) señalan que existe, por parte de los alumnos y docentes universitarios, una real preocupación por el cambio climático, dadas las manifestaciones de sus efectos, y lo consideran un gran desafío actual que enfrenta la humanidad. Lo anterior, por los pocos espacios de reflexión en los diferentes niveles edu cativos sobre los impactos ambientales, enfermedades, cambios de comportamiento y estado de ánimo, producto de las carentes acciones que buscan promover la toma de conciencia; la enseñanza y sensibilización de la sustentabilidad; el cuidado del medio ambiente; la mitigación y adaptación al CC. De igual manera, los hallazgos en la EEC se alinean con la percepción de pobladores costarricenses de mayor de edad: más de un 90 % manifestó que durante los últimos años se han dado cambios en el tiempo y el clima, así como un 87 % cree que están sucediendo en todo el planeta y en Costa Rica (Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Dirección de Cambio Climático (DCC) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2021).

Además, el 82 % de los estudiantes afirmó que el CG ocurre debido al agujero de la capa de ozono; el sol calienta más porque hay más radiación ultravioleta. En este marco, la aseveración ofrecida por los aprendices reveló la confusión y creencia equivocada que tienen al atribuir las causas del CG al agujero de la capa de ozono.

Bajo la misma línea, León-Kóberg (2014), en su estudio, tuvo hallazgos similares, al concluir que para atender la falta de conocimiento e información es necesario explicar las diferencias y relaciones entre “el CC y el fenómeno del Niño” y “la capa de ozono”. Además, recomendó al Instituto Meteorológico Nacional atender esta creencia social y trabajar en corregir la representación social infantil inexacta “de que el agujero en la capa de ozono afecta el CC” (p. 117). Por lo tanto, se muestra que los estudiantes tienen dificultades en identificar y definir algunos conceptos vinculados con la educación ambiental, CC y CG, así que no existe una comprensión integral de estos temas (Barrera-Hernández et al., 2020).

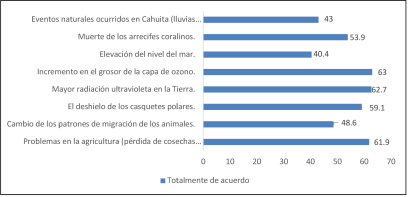

En la figura 5, los estudiantes del II ciclo estuvieron totalmente de acuerdo (un 61,9 %) con considerar que los problemas en la agricultura (como la pérdida de cosechas por plagas, sequías o inundaciones) son parte de los efectos provocados por el CG. Por otro lado, el 48,6 % de los encuestados aseveró que también ocurre un cambio en los patrones de migración de los animales como efecto del CG. Asimismo, un 59,1 % está totalmente de acuerdo con lo dicho y un 25,6 % congenió con que el deshielo de los casquetes polares es otro de los efectos negativos del CG. A su vez, el 62,7 % coincidió totalmente y el 23,8 % están de acuerdo con que hay más radiación ultravioleta en la Tierra, como uno de los efectos del CG. Finalmente, el 63% de los estudiantes también están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el CG provoca el incremento del grosor de la capa de ozono, por lo que persiste esta idea equivocada como uno de los efectos del CC.

Fuente: Elaboración propia de la investigación

Figura 5 Efectos que produce el calentamiento global.

sector agrícola, con afectaciones en el rendimiento de las cosechas, donde la población tendrá que adaptarse y asumir los costos de los productos necesarios para el consumo (Rodríguez de Luque et al., 2016).

El reconocimiento de la ocurrencia del cambio en los patrones de migración de los animales como efecto del CG es un hecho, debido a que el impacto del CG y CC tiene como secuela la movilidad compulsiva e involuntaria de aquellos (Uribe, 2015); por sus características particulares fenológicas y fisiológicas, están habituados a nichos ecológicos ajustados (IPCC, 2018), lo que conlleva buscar otros lugares y, a la vez, aumentar o disminuir el tamaño de sus poblaciones o hasta su extinción (Rengifo y Amaya-Villareal, 2017; BIOMARCC, SINAC y GIZ, 2013).

Asimismo, el deshielo de los casquetes polares y la elevación del nivel del mar pueden traer devastadoras consecuencias que incorporan la posibilidad de la desaparición de ciudades y poblados, alterando el equilibrio de los ecosistemas y originando un flujo migratorio descontrolado de personas que desestabilizaría la economía por escasez de recursos (Jiménez et al., 2011; BIOMARCC et al., 2013; Peralta, 2020). Esto también produce la erosión de la línea de costa, debido al cambio del oleaje, por eventos extremos lluviosos y el fenómeno de El Niño ENOS. Así se experimenta en el Parque Nacional Cahuita (PNC), uno de los principales puntos calientes de erosión del Caribe, en cuya área protegida se han dado cambios de cobertura “donde de bosque de alta y baja densidad está retrocediendo frente al mar” (Barrantes y Sandoval, 2021).

En otro grupo de preguntas, los estudiantes manifestaron estar totalmente de acuerdo con que hay mayor radiación ultravioleta en la Tierra; con ello, consta la

confusión y creencia errada sobre los efectos de esta amenaza. El 53,9 % de los alumnos está por completo de acuerdo con que la muerte de los arrecifes coralinos es otro de los efectos adversos del CG. Esta percepción se comprueba con varios estudios (IPCC, 2018; van Hooidonk et al., 2016) que han demostrado verdaderas amenazas, debido al aumento de la temperatura del agua y el blanqueamiento de estos hábitats marinos, lo cual afecta la vida de los seres vivos.

Además, se identificaron los principales eventos naturales, socionaturales y antrópicos ocurridos en Cahuita; entre ello, se encontraron lluvias fuertes, rayería, sequías, incendios e inundaciones. A pesar de que las inundaciones son uno de los sucesos que más suceden en esta zona, los estudiantes las ubicaron de último lugar. Las incidencias de estos desastres aumentan tanto por la variabilidad climática como por los efectos del CC, por lo que hay que explicar a los estudiantes la importancia de no construir viviendas en las áreas ribereñas, fortalecer la capacitación ciudadana, así como desarrollar planes de gestión del riesgo y emergencias para disminuir las vulnerabilidades (Inundaciones y cambio climático, 2018).

Por otro lado, las sequías propician el aumento de los incendios, eventos producidos por el CC que impacta a corto y largo plazo varios aspectos: ecológico, económico y social. Desde la escuela y otras organizaciones, se deben plantear, organizar y aplicar acciones que desarrollen competencias para hacer frente a los riesgos ante la presencia de un incendio (Flores-Garnica, 2021).

Es importante considerar el fomento de todos los contenidos centrados en los efectos que produce el CG, pues estos inciden en la pérdida de recursos biológicos y su impacto es particularmente severo en los ecosistemas que se encuentran alterados a consecuencias de las actividades humanas. Por tal motivo, es urgente tener acceso a datos y a la debida formación, para gestionar los riesgos que se puedan desencadenar (Suazo y Torres-Valle,2021; Montesinos-Pedro et al., 2022; Céspedes Gallegos et al., 2023).

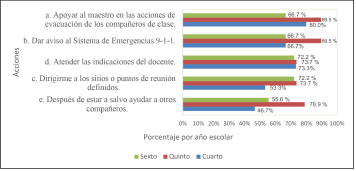

En la figura 6, se demostró que los estudiantes del II ciclo de EGB indicaron que entre las cinco acciones por realizar en la escuela de cara a una emergencia (como un temblor, un incendio, un tornado, una inundación o una intoxicación) apoyarían al maestro en la evacuación de los compañeros de clase (opción A, con un 78,8 %) o efectuarían las acciones B (75 %) o D (73.10 %). Sin embargo, los resultados de las opciones C (65 %) y E (60 %) son bajos; por ello, se denota la necesidad de emprender medidas que mejoren la capacidad tanto de evacuar como de dirigirse acertadamente a las áreas de seguridad colocadas en la institución y fuera de esta. De igual modo, es preciso trabajar en la línea de autoprotección y de cooperación con los compañeros

Fuente: Elaboración propia de la investigación

Figura 6 Porcentaje sobre disposición ambiental de los estudiantes de II ciclo para tomar acciones en caso de que se presente una situación de emergencia en la escuela.

Ajzen (1991) señala que las actitudes tienen la capacidad de influir en las intenciones de conducta y ayudan a predecir el comportamiento. Por tal razón, hay que afianzar y promover disposiciones ante eventos que produzcan ciertos peligros. Es urgente implemen tar acciones educativas, tanto dentro como fuera de la institución escolar, que conduzcan al cambio de actitudes y posibiliten responder de forma oportuna si ocurre un suceso natural o humano (Severiche-Sierra, Gómez-Bustamante y Jaimes-Morales, 2016).

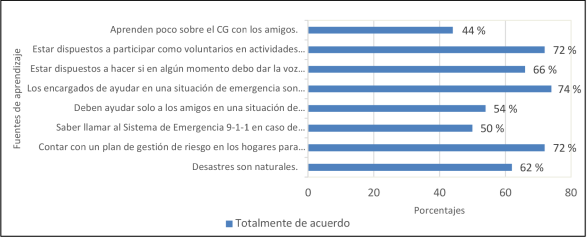

Afirmaciones sobre la gestión de riesgo de desastres

En la figura 7, los estudiantes del II ciclo de EGB mostraron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo (62,1 %) con que los desastres son naturales. Asimismo, el 72,16 % manifestó estar totalmente de acuerdo con que en sus hogares contaran con un plan de gestión de riesgos para actuar en caso de una emergencia. El 50 % expresó saber llamar al

Fuente: Elaboración propia de la investigación.

Figura 7 Porcentaje sobre acciones de gestión de riesgo de desastres de los estudiantes de II ciclo de la EEC.

Sistema de Emergencias 9-1-1, si ocurriera un evento inesperado. Por otra parte, el 54 % indica estar totalmente de acuerdo con el deber de ayudar solo a los amigos en una situación de emergencia.

Respecto a la afirmación “Los encarga dos de ayudar en una situación de emergencia son los maestros, el director y el personal administrativo”, los alumnos estuvieron de acuerdo en un 74 %. A su vez, ante la pregunta para saber en qué medida los estudiantes habían realizado algunas acciones durante un simulacro de alerta por huracán, tornado o inundación (si habían dado la voz de alarma y avisado en voz alta la orden: ¡Protegerse! ¡Protegerse! ¡Protegerse!, para luego, de inmediato, autoprotegerse en ausencia del maestro y con un compañero), el 66 % dijo no haberlo efectuado, pero está dispuesto a hacerlo. Asimismo, acerca de participar como voluntario en actividades de gestión ambiental en la escuela, el 72 % manifestó su disposición. La actitud proambiental para integrarse voluntariamente en actividades de gestión sostenible debe considerarse un indicador de la competencia ecociudadana, aprovechando que la escuela forma parte del Programa de Bandera Azul Ecológica.

Finalmente, el 44 % de los estudiantes consideró que aprende poco sobre el CG con los amigos. En este sentido, los resultados demostraron que la mayoría de los aprendices piensan que los desastres son actos naturales, existe una gran confusión al comprender estos términos. Los desastres no son naturales, sino que ocurren por la exposición a la amenaza debido al mal accionar humano y por la falta de atenciones en reducir o eliminar las vulnerabilidades existentes en la sociedad (Lavell, 2002).

Se muestra que persiste una posición fisicalista de los desastres, las condiciones de exposición y vulnerabilidad social no son consideradas entre las causas del análisis del riesgo. De esta manera, Lavell (2002, p. 140) expone: “La noción de desastre natural se ha desmitificado, relegando la naturaleza a una posición subordinada, necesaria en la explicación de la distribución social y territorial de daños y pérdidas”.

En atención a las acciones educativas vinculadas a abordar la emergencia climática, estas deben enfocarse en el estudio de los riesgos de desastres y su gobernanza, orientada desde la concepción de “riesgo sistémico” (Maskrey et al., 2023). Dado que contar con un plan de gestión de riesgo de desastres, llamar al Sistema de Emergencias 9-11, ayudar solo a los amigos en una situación de urgencia, y considerar que los encargados de atender una situación de emergencia son solo los maestros junto con el personal directivo-administrativo, son escenarios que implican acciones concretas para enfrentar posibles riesgos presentes y futuros.

simismo, los siguientes escenarios implican aplicar acciones para enfrentar posibles presentes y futuros riesgos: la consideración de que los encargados de ayudar en una situación de emergencia son solo los maestros, el director y el personal administrativo; estar dispuestos a dar la voz de alarma y avisar en alto la orden ¡Protegerse!, autoprotegerse y ayudar al compañero; participar como voluntario en actividades de gestión ambiental en la escuela; y aprender poco sobre el CG con los amigos. Esto último es evidente, puesto que alude a medios no estructurados, que no poseen información suficiente y adecuada proveniente de los canales oficiales, comités escolares y las organizaciones de base comunal (UNICEF, 2012).

Los resultados mostraron una realidad desfavorable en las tareas de preparación para la respuesta y recuperación, en las que figuran actividades esenciales como la planificación de esa respuesta, la capacidad de logística y el entrenamiento, a través de simulacros, de los actores educativos. Esto debe corregirse, para asegurar, en la medida de lo posible, la protección y salvaguarda de las vidas de los niños y demás personal de la escuela.

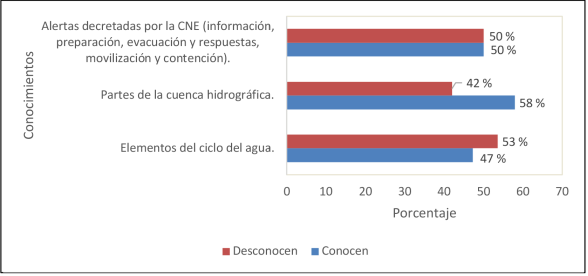

Identificación de conceptos relacionados con el estudio de la naturaleza

La figura 8 demuestra que los estudiantes del II ciclo de EGB desconocen, con un 53, 6 %, los elementos del ciclo del agua, mientras que el 47,3 % los identifica. Por otro lado, el 42 % respondió que no conoce las partes de la cuenca hidrográfica y el 50 % no se encuentra al tanto de las alertas decretadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Fuente: Elaboración propia de la investigación.

Figura 8 Porcentaje sobre conocimientos de los conceptos relacionados con el estudio de la naturaleza.

Con lo previo, se comprueba que los estudiantes no comprenden ni reconocen los elementos del ciclo del agua, resultado que coincide con el estudio de Pozo-Muñoz et al. (2021) y el de Guerrero Valle (2017), en los cuales esta falta de conocimiento se le atribuye a la carencia de una intervención didáctica adecuada que explique el tema y a la poca sensibilización sobre los problemas de escasez de agua y su necesidad de ahorro.

En atención al desconocimiento de las partes de la cuenca hidrográfica, dichos resultados concuerdan con el estudio “Mi cuenca, mi hábitat: experiencia de extensión universitaria en una escuela rural”, de Mac Donagh et al., (2020), en el que detectaron la incomprensión de las secciones y el funcionamiento de estas unidades espaciales. Se concluyó la necesidad de aplicar estrategias de enseñanza que permitan la identificación y el conocimiento de las partes de la cuenca hidrográfica, para que los estudiantes tomen conciencia de cuán importante es preservar el agua como recurso y la calidad de esta, además de sensibilizar sobre cómo las actividades antrópicas en la superficie intervienen en los arroyos y acuíferos, sumada la estrecha relación entre ellos.

Por último, se evidencia el desconocimiento de los estudiantes sobre las alertas decretadas por la CNE arriba mencionadas. Los resultados que coinciden con los hallazgos de Campuzano et al. (2021), al encontrar que los alumnos poseen poca información, en la actualidad, acerca de cómo accionar y salir airosos de un evento natural que puede generar desastres. Es urgente incorporar en la propuesta del Plan Educativo Ambiental la debida preparación, en busca de la alerta y del manejo de acciones en caso de un evento, con la finalidad de reducir daños y pérdidas, construyendo, de esta manera, una cultura preventiva desde la institución educativa.

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que se identificaron elementos positivos relacionados con el CC, los cuales permiten mejorar el comportamiento ambientalmente responsable, para la acción ante la GRD. De estos aspectos, solo el 32 % resultaron ser elementos favorables, mientras que el 68 % se debe mejorar. Así, se ponen de manifiesto deficiencias en las distintas capacidades cognitivas (conocimientos) internas (socioafectivas, percepciones y actitudes) y externas (sensorio-motriz, comportamientos, acciones y destrezas) de los estudiantes, en las diferentes temáticas analizadas.

Los hallazgos son importantes en el contexto de la EEC, pues aportan evidencias en las dimensiones abordadas. Los estudiantes tienen problemas para identificar los conocimientos, actitudes y competencias, vinculados al CC, que les permitan hacer frente a la GRD. De ahí que se demostró el desconocimiento o el poco dominio teórico y procedimental de contenidos relacionados con el CC. De esta manera, por ejemplo, se evidenció que los simulacros se hacen con poca frecuencia, a pesar de que es uno de los objetivos específicos del plan escolar de GRD, presente el cronograma (MEP-DRL, 2019).

Recomendaciones

Enfrentar la realidad actual llama al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica a puntualizar y desarrollar, en los planes de estudios de diferentes asignaturas, la era de análisis de riesgo de desastres, así como la resiliencia que se ocupa en la reducción del riesgo sistémico, con una mayor incertidumbre y más complejidad (Parsons et al., 2021). Es necesario reeducar a los niños para que adquieran competencias ambientales que les posibiliten articular su formación en gestión de riesgo y desastre. Esta es capaz de cuidar, mantener y revitalizar zonas ambientales en riesgos o en destrucción; además, de formar para la adaptación y recuperación de las personas, frente a situaciones de estrés y tragedia ocasionadas por los fenómenos naturales (y sociales) (Valladares, 2022).

Asimismo, existe la necesidad de generar planes de educación ambiental, los cuales planteen conceptos precisos sobre los contenidos de CC, CG y GRD, ligados a enfoques que conecten con experiencias vitales diarias recreadas en el aula, para trabajarlos desde su complejidad y vincularlos a su contexto geográfico. Se buscan medidas que permitan personas resilientes frente a los riesgos climáticos, con competencias, que además puedan aprovechar los beneficios asociados, coincidiendo con lo señalado por Liefländer et al. (2016) y Aragüés (2019), en su estudio “Concepciones y experiencias personales de los estudiantes ecuatorianos sobre la gestión del agua”