Introducción

Investigaciones arqueológicas en Costa Rica indican que el maíz (Zea mays) se cultiva desde hace 5600 años y fue la base de la alimentación de los ancestros indígenas (Chacón Lizano, 2017). Su cultivo ha disminuido con el pasar del tiempo. Por ejemplo, en la década de los años ochenta se sembraban cerca de 85 000 ha (Chacón Lizano, 2017), mientras que datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos ((INEC), 2018) indican que en el 2017, el total de área sembrada correspondía a 11 226 ha.

La disminución en el área sembrada con maíz, responde a los bajos precios de importación propios de la apertura comercial negociada años atrás, debido a la firma de tratados comerciales (Chacón Lizano, 2017). En la actualidad, Costa Rica se posiciona como uno de los mayores importadores de maíz comercial de Centroamérica, cuyo valor en el 2018 representó más de $ 165 millones (INEC, 2019). La reducción en el cultivo del maíz en Costa Rica ha provocado que, de forma paralela, disminuyan variedades locales o criollas.

Entre las variedades en peligro de desaparecer se encuentra el maíz morado, conocido de manera popular en Costa Rica como maíz pujagua (Zea mays L.). Este cultivo de gran valor nutricional ha experimentado una pérdida creciente en su producción y consumo (Mayorga & Pérez, 2018). Entre las razones destaca la sensibilidad de las variedades pigmentadas de color azul a condiciones de sequía (Arellano Vázquez et al., 2003), aspecto fundamental al tomar en consideración que la provincia de Guanacaste, una región de condiciones climáticas cada vez más agrestes y secas, es la mayor zona de producción del país de este tipo de maíz (Mayorga & Pérez, 2018).

Un emprendimiento costarricense identificó la necesidad de promover el rescate y reposicionamiento del maíz pujagua, mediante la elaboración de productos de fácil consumo y preparación como lo son chips, pinolillo y harina para preparar atol, con el fin de popularizarlo y así, contribuir al surgimiento de pequeños productores. Dentro de estos productos destaca una premezcla para pancakes. Los pancakes son tortitas que se hacen con masa de harina, yemas de huevo batidas y un poco de leche, se fríen en aceite y usualmente se consumen en el desayuno. Para completar el desarrollo del producto surgió la necesidad de establecer su vida útil.

La manera más común y directa para simular el proceso de deterioro de los alimentos y determinar su vida útil, es efectuar un estudio de almacenamiento. Este consiste en almacenar cierta cantidad del alimento bajo condiciones de tiempo y temperatura que imiten las que es probable que experimentarían durante su almacenamiento, distribución, venta y uso normal (Awulachew, 2021; Cueva Ríos et al., 2023; Man, 2015). Luego, se toman muestras del producto a una frecuencia preestablecida para analizar la evolución de los parámetros seleccionados como críticos, hasta sobrepasar el punto elegido como limitante del deterioro. Por último, se establece el momento en que el alimento deja de ser aceptable mediante análisis de regresión (Corradini, 2018; Cueva Ríos et al., 2023; Hough & Fiszman, 2005).

Los resultados de los análisis fisicoquímicos, microbiológicos o sensoriales elegidos para monitorear las variables críticas durante un estudio de vida útil, se grafican respecto al tiempo de almacenamiento. La vida útil puede estimarse mediante una análisis lineal, en la que se usa el límite de aceptabilidad de cada variable crítica como el valor que define el tiempo en el que el alimento deja de considerarse aceptable (Hough, 2010). Para las variables sensoriales, que resultan un poco más complejas, se pueden usar metodologías como el punto de corte y la estadística de supervivencia (Hough & Garitta, 2012).

El valor denominado como punto de corte o límite de deterioro es el valor de intensidad sensorial en el que un consumidor comienza a percibir un cambio significativo en el producto en comparación con la muestra fresca (de Bouillé & Beeren, 2016; Hough & Fiszman, 2005). Si el descriptor sensorial disminuye con el tiempo, el punto de corte será el valor sobre el cual la aceptabilidad disminuye. Si, por el contrario, aumenta con el tiempo, marca el punto bajo el cual la aceptabilidad disminuye (Garitta et al., 2015).

La metodología basada en estadística de supervivencia se enfoca en que el consumidor rechace el producto y no en su deterioro. Para esto, se define la variable ''T'' como el tiempo de almacenamiento en el que el consumidor rechaza el producto. Este tiempo ''T'' está sujeto a variaciones aleatorias, por lo que se considera como una variable, no negativa (Hough & Fiszman, 2005; Hough et al., 2003), que a menudo tiene una distribución asimétrica. Entre las funciones de distribución más usadas está la de Weibull (correspondiente a la variable respuesta de interés). Para estimar la vida útil se utiliza por lo general el percentil 50, tiempo en el que el 50 % de los consumidores rechaza el producto (Elías et al., 2011).

Varios autores han utilizado este método para estimar la vida útil de diversos productos como yogurt, pan blanco, pan integral, carne molida, entre otros (Curia et al., 2006; Garitta et al., 2015; Hough et al., 2003; Hough et al., 2006; Salvador et al., 2006). Entre sus ventajas destacan que recolectar datos sensoriales es sencillo, pues las instrucciones son simples y no hay necesidad de entrenar un panel. Además, la información obtenida del consumidor está relacionada con su experiencia de consumo diaria, donde los panelistas deciden si desean aceptar o rechazar un producto (Cruz et al., 2010; Hough, 2010; Hough & Garitta, 2012). El presente trabajo tuvo como objetivo estimar la vida útil de una premezcla para pancakes a base de harina de maíz pujagua (Zea mays L.), con el análisis de datos de análisis de regresión y de estadística de supervivencia para comparar ambas metodologías.

Materiales y métodos

En el presente estudio se utilizaron las cámaras de almacenamiento ubicadas en la planta piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). Los análisis se ejecutaron en los Laboratorios de Química y de Análisis Sensorial del CITA y de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, ubicados en la Sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. El estudio inició en 2018 y finalizó en 2023.

Materia prima

Se trabajó con una premezcla para pancakes, la cual fue provista por una empresa como producto final empacado. Esta consistió en una premezcla seca a base de harina de maíz morado del tipo pujagua ''congo'' (Zea mays L.) y otras harinas, que se empacó en bolsas laminadas de 300 g. Tres bolsas laminadas se colocaron dentro de una caja de cartón que funcionó como empaque secundario.

Almacenamiento y tiempos de muestreo

La premezcla para pancakes fue almacenada durante 7,5 meses a la temperatura de comercialización (25 °C) del producto. El estudio contempló nueve puntos de muestreo y tres repeticiones, que se realizaron de manera independiente. Los tiempos de muestreo del producto fueron los mismos para ambos métodos de determinación de vida útil, se corrieron simultáneamente (Cuadro 1). De cada tiempo de almacenamiento se tomó una muestra para los análisis sensoriales.

Cuadro 1 Tiempos de muestreo para la estimación de la vida útil de la premezcla para pancakes a 25 °C. Planta piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), Universidad de Costa Rica, 2018-2023.

| Número de muestreo | Tiempo de almacenamiento (días) | Tiempo entre muestreos (días) |

| 1 | 0 | 0 |

| 2 | 22 | 22 |

| 3 | 61 | 39 |

| 4 | 89 | 28 |

| 5 | 117 | 28 |

| 6 | 145 | 28 |

| 7 | 173 | 28 |

| 8 | 201 | 28 |

| 9 | 226 | 25 |

Se utilizó un diseño básico, se almacenó un solo lote de producción para cada repetición, bajo las condiciones de tiempo y temperatura preestablecidas. Las muestras se extrajeron para su análisis según los intervalos de tiempo definidos en el cronograma de muestreo. El tiempo de almacenamiento se definió en pruebas preliminares con un panel informal. La frecuencia (tiempo entre muestreos) no fue idéntica para todos los muestreos, debido a limitaciones logísticas, por periodos de receso institucional.

Preparación de las muestras

Con la harina almacenada durante los tiempos de muestreo definidos en el Cuadro 1, se elaboraron los pancakes utilizados para los análisis sensoriales. Los pancakes se prepararon de acuerdo con las instrucciones recomendadas en el empaque del producto. La cantidad de ingredientes necesaria y el flujo de proceso se describen en el Cuadro 2 y Figura 1. Las demás materias primas requeridas corresponden a los ingredientes para preparar los pancakes. Se procuró comprar los ingredientes de un mismo lote para no aumentar la variabilidad.

Cuadro 2 Ingredientes necesarios para la preparación de pancakes a partir de la premezcla. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), Universidad de Costa Rica, 2018-2023.

| Ingrediente | Cantidad (g) |

| Premezcla | 200 |

| Huevo de gallina | 1 unidad |

| Leche semidescremada (2 % de grasa) de larga duración | 230 |

| Aceite de soya (de uso doméstico) | 20 |

| Azúcar blanca | 45 |

Presentación de las muestras de pancakes para el análisis sensorial

Los pancakes se cocinaron justo antes de su presentación, para todas las pruebas realizadas. Las muestras de pancakes se colocaron en platos blancos codificados con números de tres dígitos, se aleatorizaron y balancearon, se sirvieron calientes, junto con un vaso con agua y una servilleta en una bandeja. En ninguno de los casos se facilitaron acompañamientos para los pancakes. La premezcla fue evaluada y presentada como se indica en el Cuadro 3.

Cuadro 3 Definiciones e instrucciones de evaluación de los atributos en los pancakes. Laboratorio de Análisis Sensorial. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), Universidad de Costa Rica, 2018-2023.

| Atributo | Definición | Instrucciones de evaluación |

| Olor atípico | Aparición de olores no propios a la premezcla fresca de harina de maíz pujagua, harina de guineo y harina de arroz; producto de un almacenamiento prolongado, envases permeables, o expuestos durante su almacenamiento a excesos de humedad. | Agite con cuidado el frasco antes de destaparlo. Huela de inmediato las muestras con aspiraciones cortas y profundas y mida la intensidad de olores no propios del producto fresco. Marque con una línea vertical sobre la horizontal en el lugar que considere apropiado. |

| Sabor atípico | Aparición de sabores no propios al pancake elaborado con la premezcla fresca de harina de maíz pujagua, harina de guineo y harina de arroz; producto de un almacenamiento prolongado, envases permeables, o expuestos durante su almacenamiento a excesos de humedad. | Pruebe un trozo de pancake y mida la intensidad de sabores no propios al producto fresco. Marque con una línea vertical sobre la horizontal en el lugar que considere apropiado. |

| Masticabilidad | Facilidad con la cual el pancake se hidrata durante la masticación hasta formar una masa blanda lista para ser tragada. Por lo general, está asociada con la disolución del producto en saliva. | Mastique un trozo de pancake y mida cuán fácil es hidratar la muestra hasta que esté lista para ser tragada. Marque con una línea vertical sobre la horizontal en el lugar que considere apropiado. |

Panelistas

Colaboraron dos tipos de personas panelistas, entrenados y consumidores. En ambos casos se informó de previo a los participantes del alcance del experimento, sus riesgos y condiciones, que aceptaron mediante un documento de consentimiento informado. Se siguió el protocolo aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica (VI-4191-2014). La evaluación sensorial se llevó a cabo durante el 2020 y 2021.

El grupo de panelistas entrenados estuvo conformado por once personas entrenadas en metodologías de análisis sensorial de alimentos del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA); mientras que el grupo de consumidores estuvo integrado por cien personas sin entrenamiento, consumidoras habituales de panqueques. Debido a las medidas tomadas por la situación del COVID-19, el panel se llevó a cabo en tres días con un promedio de 33 panelistas por sesión. Los consumidores se reclutaron con la base de datos del laboratorio de análisis sensorial. Tras la evaluación sensorial, se aplicó una encuesta a los consumidores con tal de recopilar información sobre sus hábitos de consumo.

Determinación de vida útil mediante la aplicación del método de punto de corte

Se determinó la vida útil de la premezcla para pancakes mediante la aplicación de dos métodos basados en parámetros sensoriales: método de punto de corte y método de estadística de supervivencia (Weibull). Para la determinación con punto de corte se llevaron a cabo dos etapas de recolección de datos: una primera para recolectar datos descriptivos con panelistas entrenados y una segunda para recolectar calificaciones hedónicas con panelistas consumidores. La recolección de datos descriptivos se realizó durante tres sesiones. Las primeras dos sesiones se utilizaron para que los panelistas se familiarizaran con la definición de los atributos y los mecanismos de evaluación (Cuadro 3).

La evaluación de los atributos se realizó con una escala de intensidad lineal no estructurada. Para sabor atípico, el 0 representó sabor atípico nulo y el 10 sabor atípico muy intenso. Para el 0 del sabor atípico se utilizó como referencia un pancake preparado con premezcla fresca y para el 10 un pancake preparado con una premezcla con más de 1 año de almacenamiento. Para masticabilidad, el 0 representó difícil de tragar y el 10 fácil de tragar. Para el 0 de masticabilidad se utilizó como referencia un pancake preparado con 160 mL de leche, en vez de 230 mL, según la receta original, y para el 10 un trozo de queque seco. Para olor atípico se empleó una escala de intensidad donde el 0 representó olor atípico nulo y el 10 olor atípico muy intenso. Para el 0 de olor atípico se utilizó como referencia una muestra fresca de la premezcla en estudio y para el 10 una premezcla con más de 1 año de almacenamiento.

Se realizó una prueba de reproducibilidad para evidenciar que los panelistas comprendieron los conceptos. Por cada atributo se presentó un trío de muestras, de las cuales dos eran iguales. Cada panelista debía evaluar la intensidad del atributo indicado en las muestras presentadas. Se verificó si las muestras iguales eran evaluadas de manera similar por el grupo y de manera individual.

La evaluación final de las muestras se realizó en una única sesión. Previo a cada uno de los días de muestreo, las muestras de la premezcla para pancakes fueron retiradas y congeladas. El día de la evaluación, todas las muestras fueran retiradas de congelación y se realizó la preparación de los pancakes.

La recolección de datos de agrado sensorial se realizó con consumidores. El grupo de panelistas estuvo conformado por hombres y mujeres entre 18 años y 65 años (n=100), a quienes se les presentó, de manera balanceada y aleatorizada, pancakes elaborados con la premezcla correspondiente a cada tiempo de muestreo. El panel se llevó a cabo en tres días con un promedio de treinta panelistas por sesión, quienes evaluaron el nivel de agrado general de los nueve pancakes con una escala hedónica híbrida (Villanueva et al., 2005). La escala es continua de 0 a 10, de 10 cm de largo, con tres anclajes: en 0: ''me disgusta extremadamente'', en 5: ''ni me gusta ni me disgusta'', en 10: ''me gusta extremadamente''. Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio, con un nivel de confianza del 95 %, donde el factor tiempo de almacenamiento contó con nueve niveles, correspondientes a los tiempos de muestreo. El valor crítico de las variables sensoriales: sabor atípico y masticabilidad, fue definido al relacionar los resultados de la evaluación hedónica con consumidores y la evaluación descriptiva con panelistas entrenados. Los datos se analizaron con el software estadístico JMP SAS Institute Inc. Con la ecuación de la recta de las regresiones que resultaron significativas, se calculó la vida útil de la premezcla, se despejó con el valor crítico definido para cada variable y su respectivo límite de confianza (de Bouillé & Beeren, 2016; Hough, 2010; Hough & Fiszman, 2005). Se seleccionó como tiempo estimado de vida útil el valor del límite inferior de confianza, por decisión de la empresa productora de la premezcla, al ser el dato más conservador.

Determinación de vida útil con base en el método de estadística de supervivencia

La determinación con estadística de supervivencia se realizó con una única etapa de recolección de datos con el panel de consumidores, a quienes se les presentaron las nueve muestras de pancakes junto con la pregunta ¿Consumiría usted esta muestra?. Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio, con un 95 % de confianza, donde el factor tiempo de almacenamiento contó con nueve niveles, correspondientes a los tiempos de muestreo. Los datos se analizaron con la estadística de supervivencia.

Las respuestas dadas por los jueces se codificaron como SÍ = 0 y NO = 1 con el fin de aplicar la censura de los datos explicada por Hough y Garitta (2012). Para depurar los datos, se analizó el comportamiento de cada juez y se descartaron los jueces que rechazaron la muestra desde el tiempo 0, tal como lo exponen Hough et al. (2003) y Salvador et al. (2006). Se analizaron con el software estadístico JMP SAS Institute Inc., y se ajustaron los datos a una distribución de Weibull.

El tiempo de vida útil se estimó al 50 % de probabilidad de rechazo por parte de los consumidores, con su debido intervalo de confianza. Se obtuvieron también los valores de α, β, µ y σ, característicos de la distribución ajustada. La distribución de Weibull es una distribución sesgada a la derecha flexible y adecuada para modelar datos de estadística de supervivencia (Garitta et al., 2015). La función de probabilidad de rechazo para esta distribución es de la forma presentada en la ecuación 1.

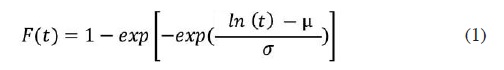

Donde F(t) es la función de fallo o rechazo, t es el tiempo, µ y σ son los parámetros de localización y forma del modelo, calculados mediante paquetes estadísticos (Giménez & Ares, 2019; Hough, 2010; Ishaq & Abiodun, 2020; Quispe & Macavilca, 2019; Sánchez-González & Pérez Cueva, 2016). Se puede expresar también como en la ecuación 2.

La relación entre β y α de la ecuación 2 y de µ y σ de la ecuación 1 se expresa en las ecuaciones 3 y 4 (Hough, 2010).

Donde β es un parámetro de forma, también llamado módulo de Weibull, que describe el grado de variación de la tasa de fallos. El parámetro de escala α o de vida característica, cambia la escala de la función de distribución de probabilidad a lo largo de la variable aleatoria tiempo, sin cambiar la forma de la distribución. Representa el tiempo en el que la probabilidad de fallo es 63,2 %, independiente de β (Ishaq & Abiodun, 2020; Lazzari, 2017; Quispe & Macavilca, 2019; Sánchez-González & Pérez Cueva, 2016).

Resultados

El grupo de consumidores participantes en este estudio estuvo conformado por cien personas entre 18 años y 65 años, de los cuales el grupo mayoritario (47 %) tenía entre 41 y 30 años. Un 71 % de esta población habitaba en San José, Costa Rica, 64 % eran de género femenino. Un 89 % sabía nada o poco acerca del maíz pujagua, 58 % nunca habían probado productos a base de maíz pujagua. Un 91 % consideró que el maíz pujagua podría aportar beneficios a su salud, 96 % estarían anuentes a consumir maíz pujagua y 84 % consideraron que podrían pagar por productos a base de maíz pujagua.

La estimación de vida útil de la premezcla obtenida mediante regresiones lineales se presenta en el Cuadro 4. Al emplear la premezcla como matriz de evaluación, la variable crítica fue olor atípico, con una estimación de vida útil de 135 a 185 días al 95 % de confianza. Al utilizar los pancakes como sujeto de evaluación, la estimación disminuyó a 124 días de al menos 250 días con un 95 % de confianza y la variable crítica fue la masticabilidad.

Cuadro 4 Promedio de vida útil en días de la premezcla para pancakes almacenada a 25 °C, al 95 % de confianza para cada una de las variables sensoriales críticas analizadas. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), Universidad de Costa Rica, 2018-2023.

| Matriz | Variable crítica | Vida útil a 25 ºC (días) | ||

| Límite inferior | Promedio | Límite superior | ||

| Premezcla | Olor atípico | 135 | 157,55 | 187,50 |

| Pancakes | Sabor atípico | 135 | 174,54 | 245 |

| Masticabilidad | 124 | 169,27 | >250 | |

El valor de β mostrado en el Cuadro 5 confirmó que la tasa de fallo aumentó con el tiempo (β >1). Respecto a α, este valor se interpreta de la siguiente manera: indica que 358,2110 es el tiempo en días en el que la probabilidad de fallo sería del 63,2 %. Sin embargo, la estimación de la vida útil se realiza con base en una probabilidad de fallo del 50 %.

Cuadro 5 Parámetros obtenidos para la distribución de Weibull con sus límites inferiores y superiores al 95 % de confianza que permiten estimar la vida útil de la premezcla para pancakes almacenada a 25 °C. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), Universidad de Costa Rica, 2018-2023.

| Parámetro | Límite inferior | Estimación | Límite superior |

| Localización µ | 5,7654 | 5,8811 | 5,9969 |

| Escala σ | 0,4659 | 0,5631 | 0,6602 |

| Weibull α | 319,0557 | 358,2110 | 402,1716 |

| Weibull β | 1,5146 | 1,7760 | 2,1465 |

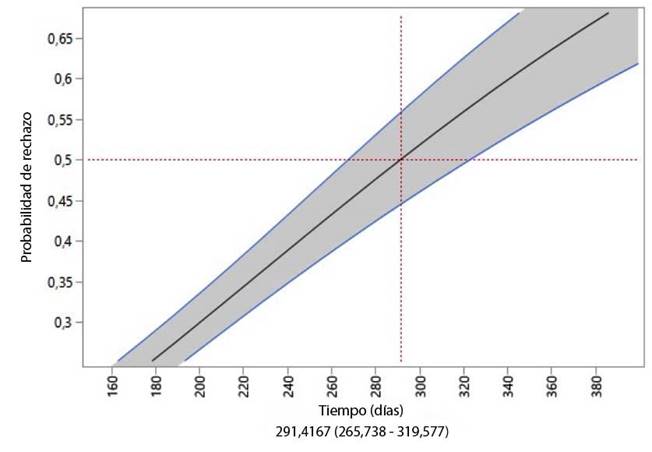

Los valores representados como inicio del deterioro se muestran en la Figura 2, donde se observa que la vida útil promedio de la premezcla almacenada a 25 °C, con una probabilidad de rechazo del 50 % fue de 291 días (9,7 meses). Además, se muestra un límite inferior de 266 días (8,9 meses) y uno superior de 320 días (10,6 meses). Por lo que, la vida útil a 25 °C se estimó en 8,9 meses.

Figura 2 Tiempo en días de inicio del deterioro de la premezcla para pancakes almacenada a 25 °C respecto a la probabilidad de rechazo por parte de los consumidores. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), Universidad de Costa Rica, 2018-2023.

Mediante el cálculo con estadística de supervivencia y distribución de Weibull al 50 % de rechazo, se estimó un valor de vida útil para la premezcla almacenada a 25 °C de 8,9 meses, que sobrepasó el doble del calculado mediante regresiones lineales y punto de corte (4 meses). El valor obtenido con Weibull sobrepasó el último tiempo de muestreo que fue de 7,5 meses.

Discusión

En la presente investigación se observó un aumento de la intensidad de los olores y sabores atípicos conforme transcurrió el tiempo de almacenamiento. Los productos de cereales como el maíz, que tienen un germen más grande comparado con otros granos, al ser molidos y almacenados son propensos a experimentar procesos de rancidez. Estas reacciones pueden ser enzimáticas o no enzimáticas, debido a su contenido lipídico y a la actividad de la lipasa endógena (Onyeoziri et al., 2021).

Las reacciones de degradación de los lípidos generan compuestos volátiles responsables de la aparición de sabores y olores extraños, como lo son algunos aldehídos y cetonas de bajo peso molecular, que provocan rechazo por parte del consumidor (López-Duarte & Vidal-Quintanar, 2009). Estos compuestos son los que están relacionados con sabores y olores a químico, a pintura (pentanal, hexanal y heptanal) y a jabón (decanal, 2(E)-heptanal y octanal), de acuerdo con Onyeoziri et al. (2021). Esto explicaría el comportamiento observado para las variables evaluadas en el presente estudio, olor atípico y sabor atípico.

Varios autores han demostrado que el tiempo y la temperatura de almacenamiento afectan las propiedades de los granos y harinas, almidón y harina de maíz, y de otros cereales. Los ácidos grasos libres resultantes de los procesos de degradación forman complejos con la amilosa, esto disminuye la solubilidad del almidón en agua y como resultado se restringe la capacidad de hinchamiento de los gránulos durante la cocción (Hasjim et al., 2010; Labuschagne et al., 2014; Mestres et al., 1997; Salman et al., 2007; Shobha et al., 2014). Esta disminución en la capacidad de hinchamiento puede generar menor esponjosidad y, por ende, aumento en los niveles de masticabilidad de los pancakes.

Cada parámetro de Weibull tiene un significado, β es un parámetro de forma, también llamado módulo de Weibull, que describe el grado de variación de la tasa de fallos. Así si β<1, la tasa de fallo disminuye con el tiempo; si β=1, la tasa de fallo se mantiene constante, por lo que entonces es en realidad una distribución exponencial; y si β>1, la tasa de fallo incrementa con el tiempo (Lazzari, 2017; Sánchez-González & Pérez Cueva, 2016). El valor de β obtenido en este estudio (β >1) confirma que la tasa de fallo aumentó con el tiempo.

El parámetro de escala α cambia la escala de la función de distribución de probabilidad a lo largo de la variable tiempo, sin cambiar la forma de la distribución. Representa el tiempo en el que la probabilidad de fallo es 63,2 %, independiente de β (Lazzari, 2017; Sánchez-González & Pérez Cueva, 2016). Esto indica que en el presente estudio 358,2110 fue el tiempo en días en el que la probabilidad de fallo fue 63,2 %. La distribución de Weibull es simétrica para 2< β<4, lo que permite estimaciones de la vida útil más confiables. Cuando el estudio se extiende más allá de la vida útil del producto, hay más muestras juzgadas como rechazadas, al moverse β fuera del rango óptimo (Cardelli & Labuza, 2001).

Mediante el cálculo con estadística de supervivencia al 50 % de rechazo, el valor obtenido con Weibull sobrepasó el último tiempo de muestreo que fue de 7,5 meses. Este comportamiento también fue reportado por Garitta & Hough (2012) cuando realizaron un estudio de vida útil de una sopa de vegetales en polvo. Dichos autores utilizaron porcentajes de rechazo de 25 % y 50 % y con ambos el valor de vida útil estimado excedió el tiempo total del estudio. Al igual que en este caso, la proporción de datos censurados a la derecha anticipaba este resultado, ya que más del 50 % de los consumidores participantes aceptó el producto aún al tiempo máximo de almacenamiento. Es una ventaja del modelo paramétrico, que permite estimar la vida útil más allá del final del estudio, aunque los intervalos de confianza de estas estimaciones pueden ser más amplios (Garitta & Hough, 2012).

Los resultados de la encuesta a los participantes indicaron que más de la mitad no había probado productos de maíz pujagua. Quizá estos consumidores no tenían una expectativa de cuáles serían los signos de deterioro del producto y seguían aceptándolo en el último tiempo de muestreo. Respecto al valor obtenido mediante regresiones lineales, Giménez et al. (2007) mencionaron que es posible que la vida útil estimada con esta metodología sea corta, ya que consiste en calcular el tiempo en el que el consumidor nota la primera diferencia significativa en los atributos sensoriales del producto respecto a la muestra fresca. Una reducción en la aceptabilidad no implica que el producto será rechazado (Hough, 2010).

La experiencia del presente experimento y los estudios reportados por diferentes autores permite dilucidar ventajas y desventajas entre ambos métodos de estimación. Se confirma en este estudio la precaución que se debe tener al utilizar estadística de supervivencia con productos nuevos o con atributos nuevos para los consumidores. Esto es importante de resaltar, puesto que la harina para preparar pancakes de maíz pujagua es un producto innovador y a la fecha no existe otro igual en el mercado de Costa Rica.

Se coincide con las ventajas reportadas. El método de regresiones lineales es conocido y con respaldo bibliográfico, su metodología está documentada y no necesita software especial. El método de Weibull tiene una metodología más práctica en trabajo de laboratorio y ejecución de panel, su análisis de datos es sencillo, si se tiene un software, permite estimar la vida útil más allá del último tiempo de muestreo y refleja de mejor manera la decisión que toman los consumidores al enfrentarse a un producto (Awulachew, 2021; Bustamante, 2022; Cruz et al., 2010; Cueva Ríos et al., 2023; Garitta & Hough, 2012; Giménez et al., 2008; Giménez et al., 2012; Giménez & Ares, 2019; Hough et al., 2006; Hough, 2010; Salvador et al., 2006).

Las desventajas reportadas son coincidentes también. El método de regresiones lineales es conservador, genera valores de vida útil cortos que no reflejan la realidad del producto, el tratamiento de datos es engorroso y requiere más trabajo en la preparación de páneles. El método de Weibull no es recomendado para productos nuevos o con atributos nuevos para los consumidores y no es aplicable si se tienen varios factores como diferentes empaques, por ejemplo, ya que el número de consumidores necesario sería difícil de reclutar (Awulachew, 2021; Bustamante, 2022; Cruz et al., 2010; Cueva Ríos et al., 2023; Garitta & Hough, 2012; Giménez et al., 2008; Giménez et al., 2012; Giménez & Ares, 2019; Hough et al., 2006; Hough, 2010; Salvador et al., 2006).

Conclusiones

Esta experiencia confirma que, aunque el método de regresiones lineales es muy conocido y posee buen respaldo bibliográfico, con esta metodología se obtuvieron tiempos de vida útil más cortos que podrían no mostrar la realidad del producto e implicó más trabajo a nivel de preparación de páneles. El uso de la distribución de Weibull reflejó de mejor manera la decisión que toman los consumidores al enfrentarse a un producto y es más práctica de aplicar. No obstante, para emplear esta técnica de Weibull se debe ser cuidadoso al evaluar productos poco conocidos o de los cuales los consumidores tengan escaso conocimiento, ya que no se tiene expectativa de cómo se comporta el producto con el tiempo y la estimación podría ser incorrecta.