Introducción

Para la ejecución de la marcha, se requiere un proceso complejo,en el cual es necesaria la integración de diversos sistemas corporales. Los estudios definen la marcha como un modo de locomoción que necesita un aprendizaje.El cuerpo humano, al estar siempre en contacto con el suelo, se mueve hacia adelante en posición erguida y desplaza su centro de gravedad con un costo energético menor a otras formas de locomoción, en las que el peso es soportado, alternativamente, por ambas piernas (Cámara, 2011).

Por otro lado, las alteraciones de la marcha se evidencian en cualquiera de sus parámetros (espaciales, temporales, espaciotemporales y cinemáticos), por causas multifactoriales. Entre las principales condiciones patológicas que alteran el patrón de marcha, encontramos las alteraciones neurológicas, que afectan,más que todo, a personas adultas, como el accidente cerebrovascular (ACV) y la esclerosis múltiple (EM). Las alteraciones neurológicas pueden generar cambios en el nivel de los componentes de la marcha: control postural, equilibrio y coordinación.

El control postural se refiere a la capacidad del cuerpo de mantener una alineación, entiéndase como la correcta posición de los diferentes segmentos que forman nuestracorporariedad, determinando un buen equilibrio y una correcta ubicación del centro de gravedad.Este último es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad, que actúan sobre las distintas masas materiales de un cuerpo, dentro del eje corporal, de manera que el conjunto de las articulaciones y segmentos del cuerpo trabajen de forma óptima y global.López-Roa y Moreno-Rodríguez (2015) plantean que el objetivo primordial del control postural es contrarrestar los cambios en el nivel de centro de gravedad, por medio de ajustes posturales específicos y de mantenerlo estable, permitiendo realizar, con un menor gasto energético, cualquier actividad muscular.

Por su parte, el equilibrio, según Ardanaz (2009), es definido como la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la postura deseada; implica un dominio e interiorización del eje corporal, una personalidad equilibrada y ciertos reflejos que ayudan a mantener un posicionamiento determinado sin caerse.

Por último, la coordinación esconceptualizada, de acuerdo conRobles (2008),como “el conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor preestablecido” (p.140). Es el factor primario de la localización espacial y de las respuestas direccionales precisas.

Tanto la marcha como cada uno de sus componentes tienen escalas o test que permiten evaluarlos de modo objetivo. Uno de los instrumentos más usados para evaluar la marcha funcional esla escala funcional de deambulación Fugl-Meyer; para el equilibrio, tanto estático como dinámico, se utiliza la escala de equilibrio Berg (BBS); para el control postural, se emplea estabilometría, y para la coordinación, se usa la evaluación motora de Birgitta Lindmark (BLMA).

Acorde con elMinisterio de Salud de Chile -MINSAL-(2017), existen condiciones o situaciones en las que la marcha, de manera global, o cada uno de sus componentes,en particular, se afectan y resultan en un trastorno. Las principales causas de esto se deben a enfermedades neurológicas como el ACV y la EM, que en su conjunto arrojan un alto nivel de alteración motora, principalmente,en lo que se refiere a la marcha funcional. En los últimos años, ha aumentado el número de individuos con algún grado de discapacidad, debido a diferentes motivos: la mayor esperanza de vida, el incremento de los accidentes y la evolución del perfil epidemiológico. De las patologías neurológicas adquiridas, el ACV es la más prevalente, representa una de las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor impacto mundial. El ACV es la causa primordial de muerte, con 9004 fallecidos en el 2013, lo que corresponde a una persona por hora. Se calcula que, anualmente, hay 24964 casos nuevos, por lo que hoy, en Chile, hay 69 cada día. Además, es la segunda causa de mortalidad prematura en Chile, con 2310 defunciones en el 2013 de personas entre 30 y 69 años.

El ACV es una enfermedad que afecta al cerebro y está directamente relacionada con las arterias que abastecen de sangre y proporcionan oxígeno para su normal funcionamiento. Existen 2 tipos: el ACV isquémico y el ACV hemorrágico, el primero producido por la obstrucción o el taponamiento de una arteria, mientras que el segundo, por la ruptura de una arteria y se define como un déficit neurológico súbito motivado por isquemia o hemorragia en el sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas subyacentes incluyen alteraciones en funciones motoras, sensitivas, perceptivas, aunque el cuadro neurológico de estas puede variar mucho en cuantoal sitio y a la extensión exacta de la lesión (Alves et al., 2011).Entre las consecuencias del ACV, se encuentran parálisis, paresia, disminución en la coordinación motora o en la cognición, trastornos sensitivos y de habla, las que,conjuntamente, limitan el proceso de marcha independiente. La alteración de la marcha es una de las principales consecuencias de un ACV, se estima que un 80% de las personas quienes han sufrido uno presenta una alteración en ella, de las cuales, el 60% tiene limitaciones para deambular y el 40% requiere asistencia durante dicha marcha (Verma et al, 2012).Esta última, en personas, tras un ACV, se encuentra muy marcada por la disminución del control postural, la velocidad y otros parámetros espacio-temporales (asimetría espacio-temporal, alteración del control del equilibrio, ineficiencia energética y patrones estereotipados) (Beyaert et al., 2015).

Por otro lado, la EM, corresponde a una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central (SNC), neurodegenerativa, crónica no contagiosa, que se manifiesta con sintomatología deficitaria, según el territorio anatómico afectado.Suele presentarse, en cerca del 80% de los casos, a través de episodios recurrentes y remitentes, los cuales, con el tiempo, podrán desarrollarseen una forma progresiva y persistente (EM secundariamente progresiva). Un 10% a 15% de los casos evidencia un cuadro sin remisiones desde su inicio (EMprimariamente progresiva). Estudios de cohortes señalan que las formas de EMprimariamente progresiva presentarían una menor sobrevida, oscilando entre 13,5 años (aquellos con afectación de1 sistema neurológico) y 33,2 años (afectados en 3 o más sistemas neurológicos, en un inicio). El último estudio nacional de carga de enfermedad (realizado con datos de 2004) señaló una de 329 AVISA (años de vida perdidos ajustados a discapacidad). Se estimó que un 77% de dicha carga correspondió a muerte prematura (MINSAL, 2010). El deterioro de la marcha resulta de la combinación de varios síntomas comunes presentes en la EM, como fatiga, debilidad, trastornos de la sensibilidad, espasticidad, ataxia y pérdida del equilibrio. Si bien se ha publicado que hasta el 90% de los pacientes con EM experimenta algún grado de reducción en la movilidad (el deterioro de la marcha afecta a más de 2 terceras partes de los pacientes con EM), se ha establecido que casi el 50% de quienes la padecen necesitará alguna ayuda para caminar, tras 15 años de enfermedad (Ramio-Torrentaet al., 2018).

La discapacidad producida por los trastornos neurológicos mencionados es devastadora para el usuario y su familia, pero, actualmente, se dispone de terapias que ayudan en el proceso de rehabilitación, como es el caso de la terapia asistida por caballos1, la cual es definida, según González (2015), como “metodología de rehabilitación complementaria, diseñada, ejecutada y evaluada por un técnico especialista en la que se utiliza el caballo, sobre diferentes áreas que conforman el desarrollo integral de la persona” (pp.21-22). Tal terapia se basa en 3 principios.El primero se refiere a la transmisión del calor corporal por partedel caballo, la cual es, aproximadamente, 38°C y permite relajar tanto la musculatura como los ligamentos; estimular la sensopercepción táctil, y aumentar el flujo sanguíneo hacia el sistema circulatorio, de manera que beneficie la función fisiológica de órganos internos. El segundo principio se denomina transmisión de impulsos rítmicos del lomo del caballo al cuerpo del jinete;ellos se propagan hacia arriba, por medio de la columna vertebral hasta la cabeza, provocando reacciones de equilibrio y enderezamiento del tronco. Por último, el movimiento tridimensional del caballo proporciona ciertos movimientos en todos los planos de movimiento (López-Roa y Moreno-Rodríguez, 2015).

La utilización de la terapia asistida por caballos como complemento a la terapia convencional ocurre desde hace muchos años. Haciendo hincapié principalmente en enfermedades neurológicas en niños, es a partir de 1990 cuando se comienza a emplear esta terapia en tratamientos para la discapacidad infantil, en mayor proporción. Esto dio como resultado que las experiencias referidas por diferentes autoresdemuestren un proceder no invasivo y una alternativa beneficiosa en la atención de la discapacidad infantil, hecho que mejora los aspectos motores, emocionales, cognoscitivos y de socialización; sin embargo, no permite establecer conclusiones definitivas, por lo cual se hace necesario profundizar respecto a su estudio,en lo que se refiere a dosificación y valor en el tratamiento (Pérez et al., 2008).

Finalmente, existe información publicada en el nivel mundial indicadora de que la terapia asistida por caballos sería una herramienta efectiva para el control de los distintos componentes que afectan la marcha en las personas con deficiencias corporales o fisiológicas, transitorias o permanentes, secundarias a enfermedades neurológicas, como el ACV y la EM; por lo tanto, se podría pensar en su utilización como una herramienta terapéutica. Cabe destacar que el propósito de este artículo es realizar una revisión narrativa de la literatura existente sobre los beneficios de la terapia mencionada,en las variables de la marcha (equilibrio, coordinación y control postural), en personas mayores de 18 años, con deficiencias corporales o fisiológicas, transitorias o permanentes, secundarias a ACV (isquémico o hemorrágico) y EM (recaída-remisión o secundaria progresiva), luego de haber participado en entrenamientos asociados.

Metodología

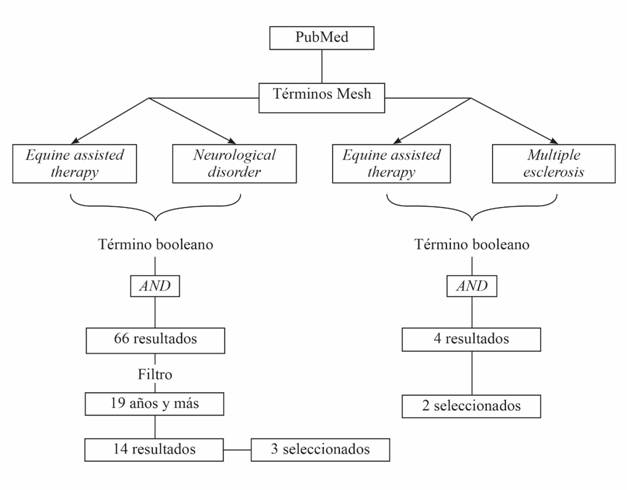

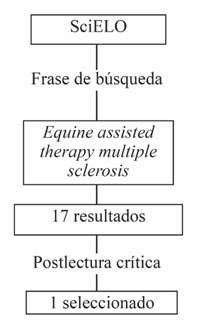

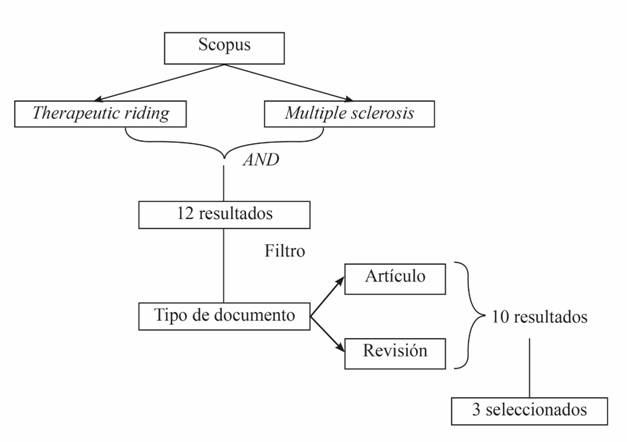

La búsqueda de información se realizó mediante una revisión en diferentes bases de datos, entre ellas PubMed, SciELO, LILACS y Scopus, a través de un chequeo narrativo de la literatura existente, con método de búsqueda sistemático.Se dividió en 3 partes: la primera fue la elección de los términos MeSH por utilizar; la segunda filtró los datos (cabe señalar que, en algunas de las pesquisas, se aplicaron filtros a modo de acotar la cantidad de artículos arrojados, seleccionando solo los atingentes a esta investigación); finalmente,se seleccionaron los documentos atinentes al tema de indagación.

La primera exploración se realizó el 10 de abril de 2018, en PubMed.Los términos MeSH utilizados fueron equine assisted therapyy neurological disorder, usando la palabra booleanaAND. En la primera búsqueda genérica, se obtuvieron 66 resultados, luego se agregó el filtro por edad (19 años y más) y quedaron 14 resultados,los cuales fueron analizados con lectura crítica y se seleccionaron solo 3.

Otros de los términos MeSH fueron equine assisted therapyy multiple sclerosis, también empleandoAND.Se consiguieron4 resultados y no se aplicaron filtros; se realizó lectura crítica y seeligieron, finalmente, solo 2.

La segunda búsqueda informativa se llevó a cabo el 30 de abril de 2018, en SciELO.Aquí se utilizó la frase equine assisted therapy multiple sclerosis, sin aplicación de filtros, y se mostraron 17 resultados, de los cuales solo 1 fue escogido.

La última base de datos en la cual se buscó fue Scopus,con los términos therapeutic riding,multiple sclerosis y AND.El resultado genérico fue 12 documentos; una vez que se aplicó el filtro de tipo de documento en artículo y revisión, se obtuvieron 10 resultados de los que, poniendo en práctica la lectura crítica, se seleccionaron 3.

Además, se incluyeronhippotherapy, strokeyAND.Se lograron 15 resultados y no se aplicaron filtros; tras la lectura crítica, se prefirió 1. Se continuó la búsqueda con hippotherapy, pero esta vez en multiple sclerosis, utilizando AND, de lo cual se alcanzaron 34 resultados;ya con la lectura crítica,1 fue seleccionado.

La última búsqueda se ejecutó con horseback riding and multiple sclerosis; se adquirieron 20 resultados y luego solo 1extraído de la lectura crítica.

Se realizó una tercera búsqueda el 8 de octubre de 2018, en la que se utilizaron los mismos términos MeSH en cada una de las bases de datos manejadas inicialmente,así como los mismos filtros. En PubMed, SciELO y Scopus, no aparecieron nuevos resultados relacionados con nuestro tema de investigación, por lo cual fueron descartados. Finalmente, se utilizaron 11 artículos para revisión deltópico en cuestión (figuras1, 2 y 3).

Resultados

La búsqueda bibliográfica realizada concluyó con la obtención de 11 artículos, en los cuales se analizan la efectividad de la terapia asistida por caballos sobre las variables de la marcha (equilibrio, coordinación y control postural), en personas con diagnóstico de ACV o EM.

A continuación, se presenta una tabla-resumen de los resultados de la búsqueda bibliográfica realizada.La información se agrupa en 5 columnas, que contemplan la cita bibliográfica y el link de búsqueda; tipo de artículo, población y características; variables analizadas, y, finalmente, resultados obtenidos.

Tabla 1 Resumen de artículos científicos encontrados en personas con alteraciones de la marcha, secundarias a un ACV isquémico o hemorrágico

| Fuente | Metodología | n y sus características | Variables | Resultados |

|---|---|---|---|---|

| Stergiou et al. (2017) | Revisión sistemática y meta-análisis | n: 16 ensayos, se valoró la calidad metodológica de cada estudio, mediante Downs y la herramienta de evaluación de la calidad PEDRO. | Solo se incluyeron los estudios con un grupo de control/comparación p, esos de autocontrolado, que se realizan antes de la intervención y después de esta. | La mayoría de los estudios mostró beneficios en el equilibrio y la función de motora gruesa. El meta-análisis dejó ver mejoría en la escala de equilibrio Berg. |

| Bunketorp-Káll et al. (2017) | ECA | n: 123 personas. Grupo de control: 41. Terapia de ritmo y música: 41. Terapia de equitación: 41. | Percepción de la recuperación del equilibrio, marcha, fuerza de agarre y memoria de trabajo (cognición). | La percepción de la recuperación del ACV (cambio medio desde la línea base hasta una escala que va del 1 al 100) fue: -Terapia de ritmo y música (5,2 [intervalo de confianza de 95 %, 0,79-9,61]). -Terapia de equitación (9.8 [intervalo de confianza del 95 %, 6,00- 13,66]). -Grupo de control (-0,5[-3,20 a 2,28]). Las mejoras se mantuvieron en ambos grupos de intervención 6 meses más tarde. |

| Lee et al. (2014) | ECA | n: 30 pacientes. Diagnóstico: Accidente cerebrovascular. Grupo de intervención: 15 sometidos a entrenamiento con hipoterapia. Grupo de control: 15 con entrenamiento en caminadora. | Velocidad de la marcha, longitud del paso, equilibrio estático y dinámico. | Se encontraron mejoras en todas las variables de estudio en el grupo que recibió tratamiento con hipoterapia, mientras que el que recibió entrenamiento en la caminadora mejoró solo el ratio de la asimetría de la longitud del paso. |

| Beinotti et al. (2010) | Estudio experimental | n: 20. Diagnóstico: Accidente cerebrovascular. Edad: 30-85 años. Grupo de control A: Tratamiento convencional. Grupo experimental B: tratamiento convencional sumado a entrenamiento con terapia asistida por caballos. | Equilibrio dinámico (escala Berg), marcha funcional (escala funcional de deambulación Fugl-Meyer). | Ambos grupos presentaron mejoras en el equilibrio dinámico y la deambulación. E. Berg: Varió de 46.1 a 49 puntos (grupo experimental) y de 44.3 a 45,1 puntos (grupo de control). Escala Fugl-Meyer: Varió de 3,6 a 3,8 puntos (grupo experimental) y de 3,2 a 3,4 puntos (grupo de control). |

Tabla 2 Resumen de artículos científicos encontrados en personas con alteraciones de la marcha, secundarias a la EM de tipo recaída-remisión o secundaria progresiva

| Fuente | Metodología | n y sus características | Variables | Resultados |

|---|---|---|---|---|

| Stergiou et al. (2017) | Revisión sistemática y meta-análisis | n: 16 ensayos, se valoró la calidad metodológica de cada estudio, mediante Downs y la herramienta de evaluación de la calidad PEDRO. | Solo se incluyeron los estudios con un grupo de control/comparación p, esos de autocontrolado que realizan antes de la intervención y después de esta. | La mayoría de los estudios mostró beneficios en el equilibrio y la función motora gruesa. El meta-análisis indicó mejoría en la escala de equilibrio Berg. |

| Silkwood-Shere y Warmbie, R. (2007) | Estudio piloto | n: 15 personas con EM. Edad: 24-72 años. Grupo de intervención n: 9 (5 mujeres y 4 hombres). Grupo de control n: 6 (4 mujeres y 2 hombres). | Equilibrio estático y dinámico. | El grupo de intervención mostró mejoras estadísticamente significativas en el equilibrio estático y dinámico, con un incremento medio en el BBS de 9,15 puntos. |

| Bronson et al. (2010) | Revisión sistemática | n: De los 13 artículos seleccionados, solo 3 cumplen con los criterios de inclusión (hipoterapia, esclerosis múltiple y equilibrio). | Equilibrio dinámico medido en la escala Berg. | Todos presentaron mejoras en el equilibrio dinámico pre- y post- test de la escala de equilibrio Berg. |

| Lindroth et al. (2015) | Estudio clínico no aleatorizado | n: 3 (2 mujeres: y 1 hombre). Edad: 37-60 años. Diagnóstico: esclerosis múltiple. | Organización sensorial (prueba SOT), equilibrio dinámico (escala Berg) y marcha funcional (evaluación FGA). | Todas las variables evaluadas presentaron mejoras. Prueba (SOT): Rango 1-8 puntos. E. Berg: Rango 2-6 puntos. FGA: Promedio 4 puntos. |

| Mendonça et al. (2013) | Ensayo clínico aleatorizado | n: 11 (3 hombres y 8 mujeres). Diagnóstico: esclerosis múltiple. G1: Grupo de intervención (7). Edad: 32-58 años. G2: Grupo control (4). Edad: 43-54 años. | Estabilidad postural (medida con placa de fuerza OR6-7 AMTI). Variables derivadas del COP (cálculo del desplazamiento del centro de presión). Amplitud de desplazamiento anteroposterior (AMPap). Amplitud de desplazamiento medio-lateral (AMPml). Velocidad media del desplazamiento anteroposterior (VMap). Velocidad media del desplazamiento medio-lateral (VMml). | G1 redujo los valores de todas las variables analizadas después de la intervención, proporcionando indicativos de mejor respuesta del control postural. |

| Muñoz-Lasa et al. (2011) | ECA | n: 27 personas. Diagnóstico: EM. Grupo de intervención: 12 personas con terapia a caballo (THR). Grupo de control: 15 personas con fisioterapia tradicional. | Estado de discapacidad. Actividades de la vida diaria. Equilibrio estático y dinámico. Marcha. | La terapia a caballo (THR) puede mejorar el equilibrio estático y dinámico, además de la marcha de personas con casos de EM ambulatorios. Los hallazgos son preliminares, pero prometedores y en línea con la reciente literatura. |

| Hammer et al. (2004) | Un diseño de una sola materia experimental (SSED), tipo ABA. | n: 11 pacientes. Diagnóstico: esclerosis múltiple. | Equilibrio estático y dinámico. Espasticidad. Coordinación. Dolor. Autopercepción de nivel de tensión muscular. Actividades de la vida diaria. Calidad de vida relacionada con la salud. | Los resultados mostraron mejora para 10 sujetos en una o más de las variables, en particular, el equilibrio estático y dinámico. Los cambios en el SF-36 (calidad de vida) fueron, en su mayoría, positivos, con un progreso en el rol emocional visto en 8 pacientes. |

| Vermöhlenet al. (2017) | Ensayo controlado aleatorio multicéntrico | n: 70 adultos (57 mujeres y 13 hombres). Edad: > 18 años. Promedio de edad: 51. Grupo de control: 38 personas. Grupo de intervención: 32 personas. | Equilibrio estático y dinámico. Capacidad de fatiga. Espasticidad. Dolor. Calidad de vida. | El equilibrio estático y el dinámico, medidos por BBS, mejoraron en ambos grupos. En los pacientes del grupo de intervención de hipoterapia, el aumento fue de 6,4 puntos en promedio, en comparación con 3,1 puntos de los del grupo de control. Además, se notaron un efecto positivo en la calidad de vida y otros síntomas tales como la fatiga y la espasticidad. |

Discusión

A partir de la revisión narrativa de la literatura existente, como se muestra en la Tabla 1y Tabla 2, es posible establecer diferentes conclusiones.Si bien el punto central es la utilización de la terapia asistida por caballos como mecanismo alternativo o complementaria a la terapia convencional, en la mejora de algunas variables de la marcha de personas con deficiencias motoras secundarias a un ACV o EM, son diversos puntos los que determinan el resultado positivo o nulo de sufuncionalidad, entre ellos encontramos: la duración de la intervención, tipo de ejecución (si se realiza por sí sola o de manera complementaria), las escalas de evaluación de cada variable y edad de los usuarios, solo por nombrar algunos aspectos.

En relación con la marcha, las investigaciones realizadas muestran distintos resultados, según el tipo de intervención, la dosificación y los instrumentos de evaluación utilizados.Es así como Beinotti et al. (2010) plantean que el uso de la terapia asistida por caballos, sumada a la convencional, no generó cambios significativos en la velocidad de la marcha medidade acuerdo con la Escala de Evaluación Funcional de la Marcha, en un estudio en el que 10 personas con ACV fueron sometidas a la intervención de terapia asistida por caballos más la convencional, por un periodo de 4 meses (1 vez a la semana). Mientras,Lee et al. (2014) concluyeron que, tras una intervención de 2 meses con terapia asistida por caballos 3 veces a la semana, en 15 personas con diagnóstico de ACV, se obtuvieron mejoras significativas en la velocidad de la marcha, medida con la escala Berg. Pareciera que la terapia asistida por caballos logra mejorar la velocidad de la marcha en personas con ACV, pero estos cambios son significativos cuando se realiza la intervención de dicha terapia, por sí sola,3 veces a la semana.No obstante, lo anterior, cabe destacar que ambos autores utilizaron escalas diferentes de evaluación, por lo cual, los resultados pudieran ser no necesariamente homologados.

Por otro lado, Muñoz-Lasa et al. (2011) plantean que la terapia asistida por caballos no genera mejoras significativas en la velocidad de la marcha medida con la escala de Tinetti, según su estudio en el que 12 pacientes con EM fueron sometidos a 1 sesión semanal, durante un periodo de 6 meses.Con ello, se podría precisar que las mejoras en señaladas parecieran estar mayoritariamente influenciadas por la cantidad de sesiones a la semana, más que por el tiempo de duración de las intervenciones. Esto permite establecer que, para que se evidencien resultados significativos en el progreso de la velocidad de la marcha en personas con ACV, se requiere una mayor cantidad de sesiones semanales de terapia asistida por caballos;sin embargo, aún no existen estudios científicos que determinen, con exactitud, la dosificación necesaria, para la obtención de modificaciones significativas en la misma velocidad en personas con EM.

En relación con el equilibrio, medido con la escala BBS en personas con diagnóstico de ACV, Beinotti et al. (2010) plantean que el uso de la terapia convencional más la asistida por caballos 1 vez por semana mejora esta cualidad en sus modalidades estática y dinámica, en personas hemiparéticas, según su estudio con una duración de 16 semanas. Además, Bunketorp-Káll et al. (2017)plantean que la terapia asistida por caballos 2 veces por semana mejora el equilibrio (estático y dinámico) en un periodo de 12 semanas. Ello guarda enlace con lo planteado por Lee et al. (2014),quienes establecen que lassesiones asistidas por caballos 3 veces a la semana puedenimplementar la capacidad de equilibrio estático y dinámico en 8 semanas. Pareciera ser que el uso de la terapia equina, ya sea complementaria o por sí sola, influye de manera positiva en la mejora del equilibrio estático y dinámico, en personas con deficiencias motoras secundarias a un ACV.Estos beneficios son observables tras una intervención de al menos 3 veces por semana con dicha terapia, por un periodo de 2 meses.

Por su parte, frente al análisis de la variable equilibrio medido con la misma escala (BBS) en personas con diagnóstico de EM, Silkwood-Sherer y Warmbier (2007) plantean que la terapia asistida por caballos genera una mejora significativa en esa característica(estática y dinámica), observada en su estudio de 7 semanas, realizado a 9 personas.Lo anterior concuerda con la indagación deHammer et al. (2004),quienes postulan que 10 sesiones semanales de terapia equina mejoran el equilibrio en sus 2 facetas, acorde con una investigaciónllevada a cabo con 11 personas (Tabla 2). Se suma lo señalado por Vermöhlenet al. (2017),quienes demuestran que la terapia asistida por caballos más la atención estándar, aplicada a 32 personas 1 vez a la semana, durante 12 semanas, generan cambios clínicos significativos importantes en la mejora del equilibrio. Junto a esto,Lindroth et al. (2015)comprueban que el uso de la terapia en cuestióncontribuye al equilibrio estático y dinámico, como lo establece su trabajo en el que 3 personas recibieron 2 sesiones a la semana, durante 6 semanas. Muñoz-Lasa et al. (2011) dicen que la práctica terapéutica asistida por caballos mejora notablemente el equilibrio, pero esta vez medido con la escala POMA, según su estudio en el que 12 personas participaron de 1 sesión semanal por 6 meses.Con lo dicho, se puede inferir que el equilibrio tanto estático como dinámico prospera en intervenciones con equinoterapia, mas, para evidenciar estos resultados, se requieren, al menos,2 sesiones semanales por un periodo de 6 semanas. Cabe destacar que si bien los autores no utilizaron la misma escala de evaluación, la más utilizada fue la BBS, con lo cual los resultados podrían ser homologados.

Para reafirmar lo descrito,Bronson et al. (2010) realizaron una revisión sistemática, en la cual se concluye que la terapia asistida por caballos tiene un efecto positivo en el equilibrio de las personas con EM, expresando, además, como beneficio adicional la mejora de la calidad de vida. Por otro lado, Stergiou et al. (2017) plantearon que esta terapia genera cambios significativos en las puntuaciones del equilibrio medido con lasescalas BBS y POMA, según su revisión sistemática y meta-análisis. Los estudios incluidos en esta revisión solo consideraron trabajos en inglés, practicados en niños, adultos y ancianos con diagnósticos asociados a alteraciones en las funciones motoras, con especial énfasis en los efectos de la terapia asistida por caballos en el control postural, el equilibrio, la marcha y la espasticidad. Finalmente, fueron 16 artículos analizados los que cumplieron con los criterios de inclusión y evaluación de calidad, de los cuales 3 eran de personas con EM y 1 postACV.

En cuanto al control postural, Mendonça et al. (2013) plantearon que el uso de la terapia asistida por caballos genera cambios favorables; exponen las mejoras evidenciadas en 7 de los 11 participantes con diagnóstico de EM, los cuales se sometieron a entrenamiento con dicha terapia, por un lapso de 4 meses. El control postural fue evaluado mediante una plataforma de fuerza, utilizada para calcular el desplazamiento del centro de presión (COP), de la cual se desprenden amplitud de desplazamiento anteroposterior (AMPap), amplitud de desplazamiento medio-lateral (AMPml), velocidad media del desplazamiento anteroposterior (VMap) y velocidad media del desplazamiento medio-lateral (VMml).De todas las variables analizadas, solo se observaron cambios en (AMPap), con lo cual se demuestra que el uso de terapia equina genera mayor estabilidad postural. Aun así, frente a la inexistencia de otro estudio que analice esta variable y tomando en cuenta la escasa representatividad de la muestra analizada,se dificulta afirmar con confianza que la terapia asistida por caballos puede evidenciar progreso en el control postural de portadores de EM.

Por otro lado, Hammer et al. (2004) señalan que no existen mejoras en la coordinación medida con la Evaluación Motora de Birgitta Lindmark (BLMA), en su estudio que incluyó 11 personas, de las cuales 9 eran hombres y 2 mujeres, en un rango de edad de 48 años, con diagnóstico de EM, quienes recibieron 10 sesiones semanales de 30 minutos de terapia asistida por caballos.

En conclusión, la evidencia disponible respecto al beneficio de la terapia asistida por caballos, en lo que refiere a equilibrio estático y dinámico, apunta a mejoras en esta importante variable de la marcha.Los resultados pueden considerarse como preliminares, debido a la escasa comprobaciónque existe actualmente, sumada al reducido tamaño de las muestras.Por esta razón, se hace necesario realizar estudios con muestras de mayor tamaño y metodología científica rigurosa, además de definir, con exactitud, la dosificación de lo terapéutico, para fomentar su uso en la rehabilitación de personas adultas con trastornos neurológicos.

Luego de analizar la literatura, los artículos coinciden en que la utilización de la terapia asistida por caballos pudiera ser efectiva en la mejoría de variables tales como: marcha funcional, velocidad de la marcha y equilibrio (estático y dinámico), en personas con diagnóstico de ACV o EM. No obstante, la evidencia sobre la utilización de talmétodo terapéutico, en las distintas plataformas, aún es escasa en alteraciones neurológicas como ACV y EM, con lo cual surge la premisa de que aún faltan estudios con calidad metodológica que avalen o desmientan dichos resultados.

Conclusiones

La terapia asistida por caballos es un método de rehabilitación que, por lo general, se utiliza de manera complementaria al tratamiento estándar.Su uso data de hace mucho tiempo, pero, solo en la actualidad, se han realizado estudios para evaluar sus beneficios en diferentes patologías neurológicas tales como el ACV y la EM. Investigaciones recientes concluyen que la terapia analizadagenera mejoras en la velocidad de la marcha en personas con ACV, luego de intervenciones de al menos 3 veces a la semana,durante 2 meses.Por su parte, aún faltan estudios científicos que determinen, con exactitud, la dosificación necesaria para obtener cambios significativos en la velocidad de la marcha en personas con EM.

Por otro lado, el equilibrio estático y dinámico se ven mejorados en intervenciones en las cuales se utiliza la terapia asistida por caballos de manera complementaria, así como en aquellas en las que esta terapia es aplicada por sí sola en personas con deficiencias corporales o fisiológicas, transitorias o permanentes, secundarias a ACV. Estos beneficios parecen observarse tras una intervención de terapia equina, de al menos la frecuencia y el tiempo mencionados(3 veces por semana, por 2 meses). Mientras, el equilibrio tanto estático como dinámico en personas con EM requiere mínimo2 sesiones semanales durante 6 semanas.

En lo que refiere al análisis de las variables, falta estandarizar escalas de evaluación, para homologar resultados. La evidencia disponible sobre los beneficios de la terapia asistida por caballos en la mejora del equilibrio tanto estático como dinámico apunta a mejoras importantes en esta variable de la marcha, pese a que, actualmente, existe escasa información oficial, sumada al reducido tamaño de las muestras de las investigaciones.Asimismo, falta metodología científica rigurosa, definiciones certeras sobre la dosificación de la terapia equina, con el afán de fomentar su uso en la rehabilitación de personas adultas con trastornos neurológicos como ACV y EM. Finalmente, lasindagaciones disponibles respecto al beneficio de la terapia estudiada, en lo que respecta a personas con tales padecimientos, son escasas, pero pueden ser consideradas como preliminares.