Costa Rica no escapa a la epidemia de obesidad infantil que, como tal, debe tratarse como un problema de salud pública. Para la Encuesta Nacional de Nutrición en 2008, se encontró una prevalencia del exceso de peso de 21.4 % en la población entre los 5-12 años (Ministerio de Salud, 2009), ya entonces presentaba un incremento alarmante con relación a la Encuesta de 1996, cuya prevalencia fue de 14.9 % (Ministerio de Salud, 1996). Aún más preocupante fueron los datos revelados por el Censo Escolar Peso y Talla del 2016, que mostraban una prevalencia en esta población de un 34 % (Ministerio de Salud y Educación 2017). Otros estudios habían encontrado resultados similares, si bien no a nivel nacional. Una de estas investigaciones, en el 2003, estudió a 1718 estudiantes de 34 escuelas diferentes de San José. Se identificó que un 34 % presentaba sobrepeso (Núñez, Monge, León y Roselló, 2003; Herrera et al, 2019), lo cual también nos habla de que las prevalencias tienen un componente geográfico.

En respuesta a las nuevas preocupaciones con respecto a la obesidad infantil, el Ministerio de Salud Pública de Costa Rica estableció en la Política Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021, lineamientos como la promoción de hábitos y estilos de vida saludables que permitan mejorar la salud y nutrición de la población, a través de la estrategia de coordinación interinstitucional para la aplicación de los contenidos de alimentación y nutrición, así como actividad física en los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria (Ministerio de Salud, 2011), entre otras estrategias desarrolladas actualmente. Estas políticas llevan al fortalecimiento de la atención integral del sobrepeso y la obesidad a nivel interinstitucional e intersectorial, con la regulación en el consumo de comida no saludable en centros educativos, centros de grupos específicos y otros servicios de alimentación, como una de las estrategias (Ministerio de Salud, 2011). Estas propuestas son a largo plazo y requieren de estudios que examinen los determinantes específicos de estos problemas de salud e implementar y evaluar la efectividad de intervenciones en nutrición con el fin de promover estilos de vida saludables.

El conjunto de estrategias denominada Póngale Vida fue desarrollado por la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica como respuesta a las necesidades nacionales con el objetivo de promover estilos de vida saludables y prevenir la obesidad infantil, mediante estrategias basadas en el modelo ecológico, el cual incluye los diferentes escenarios o ambientes a los que están expuestos los niños y las niñas

Durante el año 2009, se desarrolló el proyecto demostrativo en una escuela caso y una escuela control, en escolares de primero, segundo y tercer grado de escuelas primarias públicas del cantón de la Unión, Cartago. El objetivo del presente artículo científico es evaluar la efectividad de la implementación del proyecto demostrativo de Póngale Vida, mediante las variables antropométricas y bioquímicas, así como preferencias alimentarias y de actividad física, de los niños y las niñas, antes y después de la intervención en centros educativos, como insumo para intervenciones futuras basadas en la evidencia en el ambiente escolar. Este proyecto formó parte de los proyectos RLA 6052 y RLA 6059 y recibió apoyo parcial de la Agencia Internacional de Energía Atómica y de la Universidad de Costa Rica a través de los proyectos 450-A4-332 y ED-2427. Recibió adicionalmente apoyo financiero para la producción de materiales de apoyo didáctico de parte de la Fundación Inciensa, Costa Rica.

2 Referente teórico

La obesidad y el sobrepeso se ubican como la quinta causa de riesgo de mortalidad a nivel global. Además, la diabetes mellitus, la enfermedad isquémica del corazón y ciertos cánceres están asociados al exceso de peso (World Health Organization, 2009; Maury, Rodríguez, Parra y García, 2019).

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2010 informan que alrededor de 43 millones de niñas y niños menores de 5 años presentaron sobrepeso. A pesar de las estimaciones, se sugiere que la prevalencia es mayor en los países en vías de desarrollo (Organización Mundial de la Salud, 2016). Lo anterior, nos habla del paradigma de la obesidad en la pobreza, el cual se pueda asociar a los cambios genotípicos de la población (Bhurosy y Jeewon, 2014).

Los cambios en el estado nutricional de la población han sido definidos por epidemiólogos a nivel mundial como la “transición nutricional”. Esta transición ocurre cuando la población modifica sus patrones dietarios que incrementan el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas. Se cree que esta transición es producida por cambios demográficos, el incremento en el uso de tecnología relacionado con la disminución de la actividad física, urbanización y cambios en la producción y mercadeo de alimentos (Organización Mundial de la Salud, 2016). Durante la evolución humana, la demanda básica era la búsqueda de alimentos, pues eran escasos y para ello se requería de una inversión significativa de energía. Este condicionante ambiental determinó un genotipo que se caracterizó por favorecer el almacenamiento de energía en forma de tejido adiposo. Este genotipo, sin embargo, ha sido adaptado de forma inadecuada en la sociedad actual, pues existe una demanda menor de energía física y un influjo constante de recursos alimenticios, sobre todo aquellos que se denominan comidas rápidas, bebidas azucaradas y snacks de innumerables tipos (Pollitt, Rose y Kaufman, 2005; Sellayah, Cagampang y Cox, 2014).

Dado que el componente genético de los niños y las niñas no puede ser alterado, el foco principal para el manejo y la prevención de la obesidad es la modificación del ambiente, siendo los factores más relevantes la dieta y el nivel de actividad física (Daniels et al., 2005; Campos, Momi, Granados, Zamora y Capitán, 2019). Según el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud (Arce y Claramunt, 2009), el ambiente escolar es un factor clave para promover la actividad física, por lo tanto, las pausas activas, así denominadas por el Ministerio de Educación, deben ser parte del planeamiento diario.

En el caso de las niñas y los niños en edad escolar, la prevención exitosa involucra el mantenimiento del estado de normalidad a lo largo de su desarrollo. La escuela, por lo tanto, es el escenario más importante para los programas de intervención ya que pasan gran parte del día en la escuela. Además, la institución educativa representa un vínculo estrecho con familias y organizaciones comunitarias. De forma paradójica, sin embargo, el programa curricular de las escuelas enfatiza en las materias académicas y da baja o ninguna prioridad a las actividades relacionadas con la promoción de la alimentación saludable y la actividad física (Bhurosy y Jeewon, 2014).

3 Metodología

3.1 Enfoque

El tipo de enfoque de la investigación es cuantitativo, con un diseño experimental con prueba-posprueba y un grupo control, se realiza un análisis descriptivo del comportamiento de las variables en los grupos dentro del estudio.

3.2 Población

El estudio se desarrolló en el año escolar 2009. Se contó con una escuela intervenida y una escuela control, ambas ubicadas en el cantón de la Unión de Cartago y características sociodemográficas y económicas similares. Las escuelas participantes pertenecen al mismo circuito educativo y comparten características sociales, económicas y geográficas.

Se seleccionó la población total de los niños y las niñas de primero, segundo y tercer grado como población de estudio, por lo que la edad promedio estuvo entre los 7.53 y 8.14 años durante el periodo, en la Tabla 1 se pueden observar las edades para cada escuela, donde no se identifica alguna diferencia a considerar. Se seleccionaron los escolares en dicho rango de edad pues se considera que es una etapa donde el modelaje de conductas es más favorable.

Para la evaluación de estudiantes se realizó previamente un consentimiento informado donde padres, madres o personas encargadas autorizaban la participación de las personas escolares. El proyecto fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica en su sesión 72 (VI-4121-CEC-90-04).

En la primera medición se tuvo un total de 482 escolares participantes (255 en la escuela intervenida y 227 en la escuela control, puede verse en la Tabla 1). Mientras que para la segunda medición se tuvo una pérdida de participantes cercana al 40 %, es decir se recopiló información de 287 escolares (114 en la escuela intervenida y 173 en la escuela control). Nótese, además, que existe mucha diferencia entre la pérdida de casos entre la escuela intervenida y la escuela control. La pérdida de los casos estuvo asociada a la problemática mundial durante el periodo del estudio con relación a la fiebre porcina y el riesgo percibido al realizarse tomas de muestras de sangre. Además, en la escuela intervenida se identificó mayor ausentismo y cambio domiciliar, probablemente, asociado a condiciones socioeconómicas fuera del alcance del estudio.

Tabla 1 Características generales de las personas escolares en la escuela intervenida y en la escuela control, La Unión, Cartago, Costa Rica 2009

| Característica | Intervenida | Control | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Inicial | Final | Porcentaje casos perdidos (%) | Inicial | Final | Porcentaje casos perdidos (%) | ||||

| Estudiantes | 255 | 114 | 55.0 | 227 | 173 | 23.8 | |||

| Sexo | Niñas (%) | 111 (43.5) | 52 (45.6) | 53.0 | 102 (47.8) | 84 (48.5) | 17.6 | ||

| Niños (%) | 144 (56.5) | 62 (54.3) | 57.0 | 125 (52.2) | 89 (51.5) | 29.0 | |||

| Edad promedio (DE) | 7.53 (1.06) | 8.14 (0.96) | - | 7.72 (1.05) | 8.13 (1.02) | - | |||

Fuente: Elaboración propia, 2009

3.3 Características de la intervención

La intervención se realizó durante un periodo estimado de marzo a noviembre 2009 con las interrupciones oficiales del calendario escolar. El tiempo efectivo de intervención fue de 7 meses. Para la implementación de las estrategias del Modelo Póngale Vida, las personas docentes fueron capacitadas previo al inicio de la intervención y recibieron monitoreo durante su ejecución. Las estrategias implementadas en la escuela intervenida fueron las siguientes.

3.3.1 En el aula

Para este escenario se desarrollaron principalmente dos estrategias: 1) se dotó con material de apoyo didáctico para la inclusión transversal de los temas de alimentación saludable y promoción de la actividad física dentro de la ejecución de las materias académicas y 2) se realizaron 15 minutos de actividad física en el aula al día.

Los materiales de apoyo didáctico incluían hojas de trabajo individuales para cada niño que podrían ser usadas en las materias de matemáticas, ciencias, estudios sociales y español. Las hojas de trabajo permiten al docente incluir los contenidos de alimentación saludable y actividad física de una manera sencilla, mientras desarrolla los contenidos de su currículo académico, ya que estaban diseñadas acorde a los contenidos de este.

Cada aula recibió el calendario de estacionalidad para la producción de frutas y vegetales de forma que el niño y la niña tuvieran siempre el vegetal y la fruta del mes. Se dotó a cada escuela de una pizarra didáctica magnética para trabajar el tema de proporcionalidad del plato servido, al mismo tiempo que permitía el desarrollo de otros temas de ciencias o estudios sociales. Por nivel, se entregó el proyecto denominado Pulpería Didáctica, que consistió en una simulación de lo que acontece en un expendio de alimentos, donde podrán aprender de ellos, de su producción, de su presentación, de su volumen, de su peso, de su costo, entre otros, al mismo tiempo que integra contenidos curriculares de matemática, ciencias y estudios sociales.

Por otro lado, para los 15 min activos en el aula, se proveyó de material multimedia adicional a la capacitación para su planeamiento, contenía juegos activos, los cuales podrían ser realizados en cualquier momento del día y sin necesidad de materiales adicionales.

3.3.2 En la escuela

Se organizaron recreos activos. Estos se coordinaron para realizarse de forma semanal en el recreo con duración de 20 minutos, con el propósito de estimular al juego programado y colaborativo. El equipo de apoyo de la universidad se trasladaba semanalmente a jugar con los escolares en cada recreo semanal. Se diseñó material multimedia que incluía juegos predeportivos, tradicionales, en grupo, etc. Dicho material incluía además contenidos sobre desarrollo de autoestima y trabajo en equipo.

Se dio asesoría al personal del comedor escolar y el quiosco o soda escolar a fin de mantener un adecuado suministro de alimentos.

3.3.3 En la comunidad

Se realizaron 4 domingos familiares, los cuales consistían en espacios lúdicos, creativos donde se promovía la alimentación saludable y el disfrute de la práctica de la actividad física, en un ambiente de la comunidad donde las familias, de forma gratuita, podrían pasar un domingo activo. Los domingos familiares fueron posibles a través del trabajo coordinado con organizaciones y líderes comunitarios.

3.4 Técnicas de recolección

Cada niño y niña autorizados a participar fue evaluado al inicio y al final del programa de intervención, a través de la evaluación de las siguientes variables.

3.4.1 Antropométricas

Las mediciones recolectadas fueron peso, talla y el pliegue cutáneo tricipital. El peso de las personas escolares fue medido en su uniforme habitual sin zapatos utilizando una balanza electrónica calibrada Tanita Solar. La talla se midió de pie y sin zapatos mediante un estadiómetro Leicester con un rango de medida de 0-2,00 metros con 1 mm de graduación. Posteriormente se calculó el IMC. Además, tomaron medidas del pliegue cutáneo tricipital usando un Caliper Holtan LTD. CRYMYCH U.K, como una medida aproximada de grasa corporal.

3.4.2 Bioquímicas

Se tomaron muestras de sangre venosa posterior a un ayuno de 16 horas para la determinación de colesterol total, triglicéridos, HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol y la relación HDL/ Colesterol total. Los lípidos fueron medidos por medio de una técnica enzimática con un analizador automático en el equipo Targa BT 3000 y reactivos de la casa Wiener. La LDL fue calculada.

3.4.3 Preferencias alimentarias y de actividad física

Se aplicó una entrevista individual para la identificación de preferencias de consumo de alimentos, práctica de actividad física en la escuela, participación en actividades deportivas extracurriculares, etc. Esta entrevista fue validada a través de los proyectos RLA 6052 de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la cual se formó parte.

3.5 Procesamiento de análisis

El análisis realizado para las variables definidas fue del tipo descriptivo. Para evaluar el estado nutricional de los niños y las niñas, se utilizó el puntaje Z de IMC/E (Kg/m2), con el software Anthro Plus de la OMS, empleando el peso, talla, sexo y edad recolectado. El pliegue cutáneo se presenta como una variable continua. Las variables bioquímicas se analizaron como variables continuas, enfatizando en el cambio observado entre las dos mediciones. Las preferencias se describen como porcentajes de ocurrencia.

Todas las variables continuas se reportan como medias y desviación. Posteriormente se analizó mediante pruebas de T pareadas para evaluar el cambio al interno de cada escuela y una prueba de T para muestras independientes para comparar los resultados entre escuelas. Además, un análisis de regresión lineal para identificar las variables que mejor explican la variabilidad del IMC. Todas las pruebas se realizaron usando SPSS Versión 17. Los valores de p reportados son de dos colas. Se aceptó una diferencia como significativo un p<0.05.

4 Resultados y Discusión

4.1 Cambios observados en la escuela intervenida

Los niños y las niñas en la escuela intervenida presentan valores similares de peso, talla e IMC al inicio de la intervención (Ver material complementario). No obstante, al final hubo un incremento significativo en peso, talla, IMC y pliegue tricipital en las niñas; sin embargo, su puntaje Z del IMC no cambió significativamente, lo cual podría indicar que se dio crecimiento y un mantenimiento de su estado nutricional.

Por su parte los niños cambiaron significativamente el peso, talla, IMC, pliegue tricipital y el puntaje Z del IMC, lo cual habla de un cambio hacia el nivel superior de la puntuación del IMC. No obstante, la media del puntaje z del IMC para ambos se mantiene en el nivel de normalidad (Puntaje Z -2 a 1), aunque con desviaciones estándar que hablan de escolares que se mantienen con sobrepeso (Puntaje Z 1-2), principalmente del sexo masculino.

En cuanto a los indicadores bioquímicos para ambos sexos los valores observados de colesterol, triglicéridos y LDL, se encuentran en los niveles considerados como limítrofes, lo cual habla de la importancia de mantener un monitoreo constante en la salud de las personas escolares. El nivel del HDL se encuentra en el rango deseable y no hay diferencias por sexo.

Al final de la intervención no hubo cambios significativos en ninguno de los indicadores bioquímicos. Los resultados obtenidos se comparan con los reportados por Sallis, Prochaska, y Taylor, 2000; Caballero, et al, 2003 y Plachta, et al, 2007, en cuyos estudios encontraron incrementos en el IMC posterior a intervenciones en actividad física y alimentación saludable que duraron 2 años como mínimo. Por otro lado, Kain et al (2008 y 2009) reportaron reducciones en el sobrepeso, pero no en la obesidad después de 5 meses y 2 años de intervención respectivamente.

En general, estudios como Pathways de Caballero et al 2003, con 3 años de duración en niños indígenas americanos resultó en cambios en los conocimientos y las practicas, no así en el porcentaje de grasa corporal. Además, justifica que, al ser las intervenciones preventivas generalizadas a todos los niños y las niñas, sin focalización en reducciones de la ingesta energética, no es posible esperar una reducción del sobrepeso y menos de la obesidad. Por su parte el estudio KOPS de Plachta et al 2007, que duró 4 años en Kiel, Alemania, tampoco logró ver cambios en el IMC.

4.2 Cambios observados en la escuela control

Las niñas y los niños en la escuela control presentan valores diferentes para peso, e IMC al inicio de la intervención, siendo mayores en los niños. No obstante, al final hubo un incremento significativo en peso, talla, IMC y pliegue tricipital en ambos grupos; sin embargo, el puntaje Z del IMC no cambio significativamente, lo cual indica que se dio crecimiento y mantenimiento de su estado nutricional.

Por su parte los niños cambiaron significativamente el peso, talla, IMC, pliegue tricipital. No obstante, la media del puntaje Z del IMC para ambos se mantiene en el nivel de normalidad (Puntaje Z -2 a 1), pero con desviaciones estándar que hablan de escolares que se mantienen con sobrepeso (Puntaje Z 1-2), principalmente del sexo femenino. Los niños presentaron desviaciones del puntaje Z del IMC que informan de niños con sobrepeso que no cambiaron su situación al final del año escolar.

En cuanto a los indicadores bioquímicos para ambos sexos los valores observados de colesterol, triglicéridos y LDL se encuentran en los niveles considerados como limítrofes, pero con desviaciones estándar que informan de la presencia de niños y niñas con valores altos. Esto habla de la importancia de mantener un monitoreo constante en la salud de las personas escolares. El nivel del HDL se encuentra en el rango deseable y no hay diferencias por sexo.

Al final de la intervención las niñas redujeron de forma significativa el HDL lo cual no es deseable, y los niños incrementaron en forma significativa el colesterol total y el LDL ambos indicadores que hablan de riesgos para la salud estos escolares.

4.3 Comparación de cambios entre escuelas

La Tabla 2 muestra los cambios entre escuelas. Al inicio se observó una diferencia significativa para el IMC y el pliegue tricipital en la escuela control. El puntaje Z cuentan con desviaciones estándar que muestran en ambas escuelas la presencia de casos de sobrepeso (Puntaje Z 1-2) principalmente.

Tabla 2 Cambios en las variables antropométricas y bioquímicas según escuela intervenida y control, La Unión, Cartago, Costa Rica 2009

| Variable | Medición Inicial | Medición Final | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media (DE) | Dif.Medias * | Media (DE) | Dif. Medias* | |||||

| Intervenida | Control | (IC 95%) | p | Intervenida | Control | (IC 95%) | p | |

| Antropometría | ||||||||

| Peso (Kg) | 27.08 (6.29) | 27.93 (6.70) | -0.85 (-2.03 a 0.32) | 0.15 | 28.99 (7.26) | 29.71 (7.0) | -0.73(-2.37 a 0.94) | 0.39 |

| Talla (m) | 1.25(0.07) | 1.25(0.07) | -0.001(-0.01 a 0.01) | 0.77 | 1.28(0.08) | 1.27(0.07) | 0.01(-0.00 a 0.02) | 0.26 |

| IMC (Kg/m2) | 17.01(2.57) | 17.50(2.83) | -0.48(-0.97 a 0.00) | 0.05 | 17.24(2.65) | 18.01(2.90) | -0.77(-1.43 a -0.12) | 0.02 |

| Z Score IMC | 0.54 (1.11) | 0.70 (1.19) | -0.15(-0.37 a 0.05) | 0.14 | 0.48 (1.14) | 0.85 (1.16) | -0.36(-0.09 a -063) | 0.008 |

| Pliegue tricipital | 12.89 (4.53) | 14.65 (5.73) | -1.75(-2.69 a -0.82) | 0.000 | 15.55 (6.46) | 16.51 (6.15) | -0.96(-2.41 a 0.49) | 0.19 |

| Indicadores Bioquímicos | ||||||||

| Colesterol total (mg/dL) | 171.85(26.83) | 173.13(27.3) | -1.28(-7.49 a -4.92) | 0.68 | 173.25(24.31) | 175.32(25.43) | -2.08 (-8.14 a 3.98) | 0.50 |

| Triglicéridos (mg/dL) | 98.10 (44.35) | 96.86(38.02) | 1.24(-8.07 a 10.56) | 0.79 | 101.98 (41.62) | 96.61 (40.09) | 5.37 (-4.50 a 15.25) | 0.28 |

| HDL Colesterol (mg/dL) | 51.66 (11.14) | 51.36 (11.75 | 0.82 (-2.33 a 2.93) | 0.82 | 51.85 (10.31) | 52.32 (15.25) | -0.47 (-3.47 a 2.80) | 0.77 |

| LDL Colesterol (mg/dL) | 100.58 (24.8) | 102.41 (23.07) | -1.83 (-7.28 a 3.60) | 0.50 | 100.97 (23.27) | 104.71 (23.32) | -3.74 (-9.39 a 1.91) | 0.19 |

| VLDL Colesterol (mg/dL) | 19.5 (8.888) | 19.39 (7.57) | 0.10(-1.75 a 1.97) | 0.87 | 20.42 (8.31) | 19.73 (8.39) | 0.69(-1.33 a 2.72) | 0.50 |

| HDL/ Colesterol Total | 3.01 (0.87) | 3.10 (0.86) | -0.09(-0.29 a 0.10) | 0.36 | 2.98 (0.91) | 2.98 (0.91) | -0.43(1.01 a 0.15) | 0.14 |

*Verificado Test de Igualdad de Varianzas Fuente: Elaboración propia, 2009

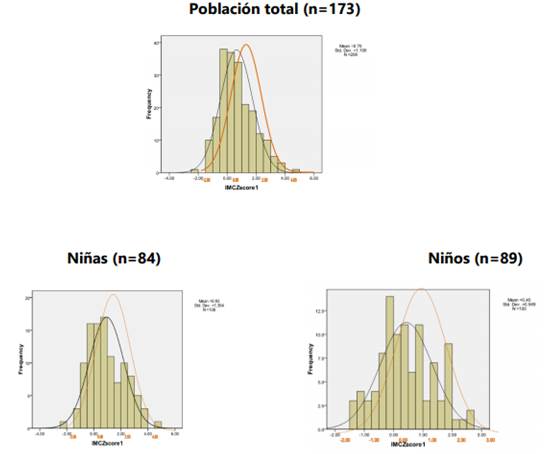

Al final de la intervención se observan diferencias significativas en el IMC y el puntaje Z del IMC, son superiores en la escuela control y hablan de una desviación del Puntaje Z del IMC, que informa que aparecieron casos de obesidad (Puntaje Z > 2) en la escuela control. Los casos son predominantemente del sexo masculino como se observa en la Figura 1.

Fuente: Elaboración propia, 2009

Figura 1 Distribución por Percentiles del Puntaje Z de IMC, Escuela Control y por sexo

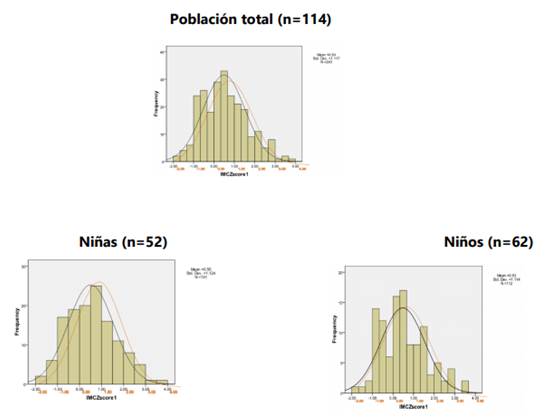

Por su parte, la escuela intervenida muestra una reducción de 0.54 a 0.48 en la media del puntaje Z con respecto al inicio, lo que podría deberse a la disminución del IMC/E de algunos estudiantes, particularmente, niñas con respecto a la medición inicial. Dicha reducción no fue significativa como para pasar de una condición nutricional a otra, pero si muestra una tendencia de cambio. Las distribuciones por percentiles del puntaje Z se presentan en la Figura 2.

Fuente: Elaboración propia, 2009

Figura 2 Distribución por percentiles del puntaje Z de IMC, escuela intervenida y por sexo

En relación con los indicadores bioquímicos, no se observaron diferencias significativas entre escuelas, ni al inicio ni al final. No obstante, las desviaciones de todos los indicadores muestran la presencia de niños y niñas en ambas escuelas con valores considerados altos que merecen seguimiento posterior.

Si bien, existe alguna tendencia a que las intervenciones de corta duración no son exitosas, los resultados de Kain (2008) en Chile y ahora los del Modelo Póngale Vida llaman la atención a que no necesariamente el periodo es determinante en el cambio del IMC, pero se apunta a la transformación de hábitos y conductas mediante transformaciones del entorno y mejora en los conocimientos (Summerbell et al., 2005; Maury et al., 2019), lo que significa que los cambios o impacto, de mantenerse la intervención, se verían a largo plazo. Sin embargo, aunque no se logra el cambio en los indicadores según lo esperado, se pudo apreciar la movilización de la curva normal hacia la izquierda entre la figura 1 y la figura 2, cuando inicialmente se encontraba más desplazada a la derecha.

4.4 Cambios en preferencias alimentarias y de actividad física

La Tabla 3 ofrece información sobre algunas prácticas y preferencias alimentarias de los niños y las niñas. Se describe el hecho de que existe al menos un 26.5 % de niños en la escuela intervenida que al final del periodo no desayunan lo cual es mayor que en la escuela control.

Tabla 3 Preferencias alimentarias observadas según escuela, La Unión, Cartago, Costa Rica. 2009

| Conducta | Intervenida | Control | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Inicial (%) | Final (%) | Inicial (%) | Final (%) | ||

| Desayunan antes de ir a la escuela | 87.5 | 73.5 | 90.6 | 84.6 | |

| Llevan merienda a la escuela | 91.3 | 80.5 | 86.5 | 79.1 | |

| Llevan dinero para comprar alimentos | 39.2 | 43.4 | 47.1 | 44.0 | |

| Almuerzan antes de ir a la escuela | 96.6 | 95.6 | 98.1 | 94.5 | |

| Les gusta comer vegetales diariamente | 90.5 | 89.4 | 91.3 | 91.8 | |

| Les gusta comer frutas diariamente | 97.7 | 99.1 | 97.1 | 97.8 | |

| Les gusta tomar leche diariamente | 94.3 | 88.5 | 94.7 | 90.1 | |

| Les gusta tomar agua diariamente | 90.9 | 89.4 | 93.7 | 91.8 | |

| Prefieren galletas a snacks de bolsa | 73.0 | 74.3 | 81.3 | 83.0 | |

Fuente: Elaboración propia, 2009

Hubo, además, una reducción de 10 % de niñas y niños que llevan merienda en la escuela intervenida, pero un incremento de 4.2 % niños y niñas que llevan dinero para comprar en la soda. Las preferencias por frutas, vegetales, leche o agua se mantuvieron. Un 1.3 % reportó haber cambiado su preferencia de los snacks de bolsita por galletas. Sin embargo, es importante destacar que el comprar alimentos en la soda es una práctica de no más del 40 % de los niños.

En la escuela control el porcentaje de niños que no desayunan al final del periodo fue de 15.4 %, 21 % no llevan merienda y un 5.5 % llegan a la escuela sin almorzar. En oposición, los niños de la escuela control aumentaron su preferencia por snacks de bolsita en 2.7 % en lugar de galletas.

Otro aspecto por considerar es el impacto de estas intervenciones por diferencias de sexo, ya sea por el desarrollo de cada uno o por circunstancias psicosociales, lo cual indica la importancia de diseñar las acciones considerando las diferencias entre niños y niñas. En cuanto a la edad, se indica que las intervenciones en niñas y niños entre los 8 y 10 años han sido las menos efectivas (Doak, Visscher, Renders y Seidell, 2006; Herrera et al 2019).

A su vez, para establecer el cambio de los casos con obesidad, sigue siendo recomendado el seguimiento individual o grupal dirigido (Plachta, et al 2007, World Health Organization, 2004). Además, evaluar el perfil lipídico en los niños y las niñas para diagnosticar tempranamente los incrementos en los indicadores bioquímicos, así como para valorar el estado nutricional de manera más integral.

En relación con las preferencias de actividad física, la Tabla 4 muestra que en general cerca del 40 % de las niñas y los niños de ambas escuelas reportan no tener espacios para jugar en sus casas y, aunque de forma generalizada los niños y las niñas muestran una preferencia natural por los juegos activos y el deporte, solamente cerca del 20% participan de actividades deportivas fuera de la escuela.

Tabla 4 Preferencias de actividad física observadas según escuela, La Unión, Cartago, Costa Rica 2009

| Conducta | Intervenida | Control | ||

|---|---|---|---|---|

| Inicial (%) | Final (%) | Inicial (%) | Final (%) | |

| Escolares que caminan a la escuela | 56.7 | 49.6 | 50.0 | 49.7 |

| Juegan dentro de la casa | 62.4 | 60.2 | 80.2 | 76.2 |

| Tienen espacio en casa para jugar | 56.3 | 58.4 | 60.9 | 66.5 |

| Reciben clases de algún deporte | 18.9 | 23.0 | 22.1 | 24.7 |

| Juegan juegos electrónicos | 64.2 | 57.5 | 61.0 | 60.6 |

| Les gusta correr y brincar | 96.2 | 97.4 | 95.2 | 96.1 |

| Les gusta practicar algún deporte | 97.3 | 98.2 | 92.8 | 96.2 |

| Jugar con amigos juegos activos | 64.3 | 69.9 | 62.5 | 65.4 |

| Realizan actividad física el sábado | 44.1 | 46.0 | 42.3 | 51.6 |

| Ver TV es la actividad principal del sábado | 8.4 | 4.4 | 4.8 | 5.5 |

| Realizan actividad física el domingo | 25.1 | 13.3 | 29.8 | 31.7 |

Fuente: Elaboración propia, 2009

En el caso de juegos electrónicos, los niños y las niñas de la escuela intervenida reportaron una reducción de 6 % en su preferencia por estos juegos, mientras que en la escuela control se mantuvo sin cambio.

En ambas escuelas se observó un incremento en el número de niños que asistía a clases de algún deporte y que realizan actividad física el sábado. Sin embargo, se redujo en 4 % el número de escolares de la escuela intervenida que tenía el ver televisión como la principal actividad del sábado, mientras que en la escuela control el porcentaje fue similar.

El porcentaje de niños y niñas que realizan actividad física el domingo se redujo en la escuela intervenida lo que habla de la necesidad de mantener la estrategia de los domingos familiares como una forma alternativa de recreación activa de las familias.

Entre los factores asociados al cambio identificados en la literatura y en los resultados presentados, se menciona la participación en actividades deportivas extracurriculares, el realizar actividades el sábado, el no traer merienda o en su defecto comprar en el kiosco o soda escolar y la reducción de las horas de televisión los sábados. Estos factores informan sobre el inicio del proceso de cambio y debe continuar en el hogar, pues es ahí donde se podrán ejecutar más cambios sobre todo en alimentación y en la posibilidad de realizar actividad física fuera de la escuela.

Llama la atención, además, el hábito de saltar el desayuno, que, en el caso de los niños y las niñas de las escuelas participantes, puede no ser un salto voluntario sino una limitación económica de la familia que podría estar favoreciendo el sobrepeso en los niños y niñas. Por su parte, el ambiente social y comunitario se presenta como una limitación para la práctica de la actividad física en nuestras comunidades

El cambio en las preferencias por juegos de video y televisión es un proceso lento que se logró iniciar en la escuela intervenida y que deberá fortalecerse, pues es un mecanismo conocido como exitoso en intervenciones como Planet Health (Gortmaker et al., 1999).

De igual manera, el incremento del tiempo de televisión puede ser un factor que influye de manera negativa en la salud de las niñas y los niños, por ese motivo es de resaltar la disminución de este hábito en la escuela intervenida (Robinson, 2001).

Los análisis realizados apuntan a la necesidad de focalizar en el reforzamiento de hábitos positivos como la merienda traída del hogar (con énfasis en el efecto de galletas y alimentos tipo snack), la actividad física en fines de semana, la participación en actividades deportivas intra y extracurriculares y, de manera muy importante, el uso el tiempo para ver televisión y juegos electrónicos.

Siendo la actividad física del sábado y las actividades extracurriculares aspectos que podrían hacer la diferencia en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, se justifica una vez más la importancia de los domingos familiares como mecanismo comunitario que abre opciones recreativas a las familias que viven en espacios reducidos y en comunidades inseguras.

5 Limitaciones

Entre las principales limitaciones que se presentan en la investigación, destaca la pérdida de sujetos. Esto se debe a que las mediciones debían ser realizadas en los horarios y fechas establecidas por los centros educativos, además, por causa del ausentismo y el efecto del rechazo a la toma de medidas y pruebas bioquímicas asociadas a la fiebre porcina de esa época, no fue posible recuperar los registros o muestras de los estudiantes faltantes.

6.Conclusión

Se recupera del estudio la necesidad de diseñar acciones diferenciadas por sexo y de identificar las mejores edades y, por ende, niveles para realizar las intervenciones. En este caso solo se realizó para primero, segundo y tercer grado; sin embargo, las particularidades de nuestro sistema educativo podrían dar para más, con mediciones a largo plazo e identificación de sujetos, fortaleciendo el sistema de vigilancia nutricional.

A su vez, el análisis estadístico realizado otorga una luz acerca de periodos de análisis para determinar efectos e impactos de intervenciones similares. Así en este estudio, aunque no hubo diferencia significativa entre la medición inicial y final, si se detecta una tendencia a la disminución del puntaje Z.

Se identificaron algunas conductas o prácticas que podrían promover la reducción del sobrepeso y la obesidad, tales como la participación en actividades deportivas extracurriculares, el realizar actividades el sábado, el no traer merienda o en su defecto comprar en el kiosco o soda escolar y la reducción de las horas de televisión los sábadoa. También se identificaron otros factores necesarios de monitorear para valorar su relación con el estado nutricional y que pueden tener un componente social, como lo es el saltarse el desayuno.

Estos resultados, nos permiten concluir que la escuela sigue siendo un escenario adecuado para la prevención de obesidad infantil, en este caso, mediante el modelo Póngale Vida, debido a la generación de cambios de corto y mediano plazo. Un periodo de implementación mayor podría suponer la posibilidad de alcanzar cambios estadísticamente significativos.

Si bien el estudio presentado fue realizado en el 2009, la problemática de la obesidad infantil continúa siendo actual y el enfoque de entornos saludables en las escuelas de Costa Rica aún no ha cambiado. También, el tema de los entornos saludables está siendo promovido por la OMS, por lo tanto, los resultados obtenidos permiten orientar y reforzar elementos para la toma de decisiones y desarrollo de estrategias. Al haber sido la primera implementación de este modelo, sentó las bases para la mejora tanto en la propuesta de estrategias como en la recolección y análisis de variables para evaluar sus efectos e impacto.

Como recomendación, además, se desea instar al sistema educativo formal a replantear las prioridades en el uso del tiempo durante la estancia de las personas escolares en la escuela, de forma que se promueva la actividad física y la alimentación saludable. Esto último incluye la eliminación de la soda o kiosko escolar, la regulación de las ventas de alimentos internas y los alimentos que se ofrecen en ocasiones especiales, así como el ingreso de alimentos no saludables del hogar, de tal forma que los alimentos consumidos por la persona escolar provengan solamente del Programa de Alimentación del Escolar y el Adolescente del Ministerio de Educación, el cual es adecuado a las necesidades nutricionales de esta población y previene el consumo innecesario de alimentos en el centro educativo.