En los últimos años, la población latinoamericana ha sido testigo de una transición demográfica, epidemiológica y nutricional. Entre los cambios observados destacan la disminución en la prevalencia de desnutrición y el incremento acelerado del sobrepeso y la obesidad,1 atribuidos sobre todo a las modificaciones en el patrón de alimentación, caracterizado por el consumo de una dieta energéticamente densa, con elevada ingesta de alimentos fuente de azúcares simples y grasas saturadas y pobre en fibra.2-5 El elevado consumode azúcar se ha relacionado, con una menor ingesta de los micronutrientes esenciales y una menor calidad de la dieta,6-9 además, se asocia con un mayor riesgo de ganancia de peso y el desarrollo de sus comorbilidades, entre ellas la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la aparición de caries dentales en niños y adultos.10 Aunque los términos azúcares totales, azúcares añadidos y azúcares libres pueden ser utilizados de forma indistinta por ser químicamente idénticos, sus conceptos sí se diferencian. Los azúcares añadidos son todos aquellos agregados durante la elaboración o la preparación de un producto, con el objetivo de incrementar el sabor, preservar el alimento o mejorar otras propiedades; 11-13 la sacarosa o el azúcar de mesa constituye la principal fuente de azúcares añadidos en la dieta. La suma de los azúcares añadidos junto con los que aparecen en otras fuentes como la miel, el jarabe de maíz rico en fructosa y los jugos de frutas concentrados, se denominan azúcares libres, los cuales tienen efectos metabólicos similares.10,13 Los azúcares totales comprenden los azúcares libres y los azúcares intrínsecos, estos últimos, presentes de manera natural en alimentos.

Dada la evidencia con respecto a las implicaciones del consumo de azúcar en exceso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, con vehemencia, reducir el consumo de calorías provenientes de los azúcares libres, a menos del 10% del consumo de energía total, y sugiere que un consumo máximo del 5% podría tener beneficios adicionales para la salud (Organización Mundial de la Salud. Nota informativa sobre la ingesta de azúcares recomendada en la directriz de la OMS para adultos y niños, 2015). Diversas poblaciones y países reportanun consumo de energía proveniente de los azúcares añadidos, que supera la recomendación de la OMS.7,13,15,16 En diferentes regiones, se han implementado políticas públicas como campañas educativas, etiquetado de productos y aplicación de impuestos a alimentos altos en azúcares añadidos, con el fin de promover una reducción en la cantidad de azúcar consumida por la población.13 Sin embargo, para controlar el consumo de azúcar añadida, resulta fundamental conocer los alimentos y bebidas fuente de esta.6

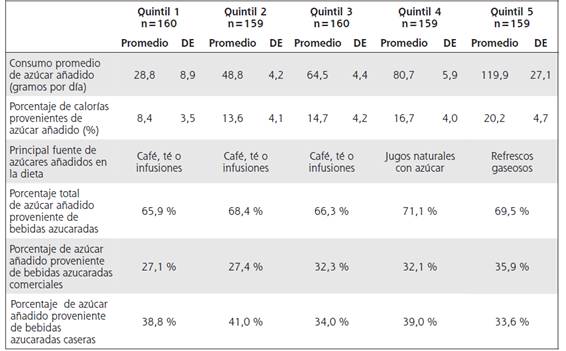

Cuadro 1 Consumo promedio de azúcares añadidos y porcentaje de energía proveniente de azúcares añadidos en personas residentes de áreas urbanas de Costa Rica, según sexo, grupo de edad y nivel socioeconómico (2014-2015)

El sistema de salud costarricense carece de información relativa al consumo de azúcares añadidos, las fuentes dietéticas y las variables que median su consumo. Este artículo se propone analizar el consumo de azúcares añadidos por la población urbana costarricense y los factores asociados a este, a partir de los datos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS). ELANS es un estudio multicéntrico, llevado a cabo en ocho países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela, con el fin de obtener información acerca del consumo de alimentos, la actividad física y el perfil antropométrico de más de 9000 individuos residentes en zonas urbanas de los países participantes.17

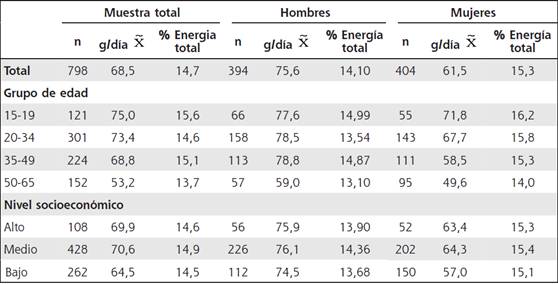

Cuadro 2 Porcentaje de la población residente de áreas urbanas en Costa Rica que no cumple la recomendación establecida por la Oranización Mundial de la Salud para el consumo de azúcar añadido

Métodos

El estudio ELANS es transversal, multicéntrico, realizado en 9218 sujetos de los ocho países participantes. En Costa Rica la muestra del estudio ELANS estuvo constituida por 798 sujetos entre 15 y 65 años de edad, seleccionados a través de un muestreo aleatorio, polietápico, por cuotas, por provincia y por ciudades, de manera tal que la muestra fuera representativa de la población urbana costarricense. El tamaño de la muestra fue calculado con un intervalo de confianza del 95% y un error máximo del 3,49%. Los datos fueron recolectados entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. Cada uno de los participantes firmó un consentimiento informado donde se le explicaba los objetivos del estudio y los procedimientos que se utilizarían.

Para evaluar el consumo de alimentos se aplicaron dos recordatorios de 24 horas (R-24) en días no consecutivos. Esta metodología proporciona información detallada acerca del consumo de alimentos el día anterior a la entrevista. Se utilizó la metodología de pasos múltiples.18 La entrevista fue realizada cara a cara por encuestadores capacitados. La información fue registrada en medidas caseras y por medio de la comparación con fotos de diferentes porciones de alimentos disponibles en un manual de fotografías elaborado para Costa Rica (Chinnock A, Castro-Jirón R. Manual fotográfico de porciones de alimentos comunes en Costa Rica. San José: Universidad de Costa Rica; 2014). Se preguntó acerca del espacio de alimentación (en el hogar o fuera del hogar) y el tiempo de comida (desayuno, almuerzo, cena o meriendas) en los cuales fueron consumidos los alimentos. Posteriormente, los datos se convirtieron en gramos o mililitros y el aporte nutricional se analizó utilizando el sofware Nutrition Data System for Research (NDSR), de la Universidad de Minnesota, versión 2013, previa equiparación de los alimentos de cada país que no aparecían específicamente en esta base de datos.19

El consumo usual de azúcar (añadido y total) se estimó utilizando el “Multiple Source Method”, una herramienta desarrollada por investigadores del European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) para la estimación del consumo usual de nutrientes a partir del reporte de consumo de al menos dos días para cada individuo.20 Para determinar el aporte de cada uno de los grupos de alimentos al consumo total de azúcar, se utilizó el método de Block.21

La clasificación de alimentos se hizo de la siguiente manera: refrescos gaseosos: incluyen las colas y similares con azúcar; jugos naturales con azúcar: jugos de fruta con agua y azúcar, comúnmente denominados en Costa Rica como “frescos” y otros jugos de fruta, por ejemplo, jugo de naranja con azúcar; café, té e infusiones: café preparado, té negro o infusiones; dulces y postres: confites, chocolates, postres, gelatina, helados, dulce de leche, leche condensada; queques, galletas; pan y repostería: pan blanco o integral, pan dulce, galletas dulces y saladas, barras de granola, cereales de desayuno y repostería en general; azúcar, mieles y siropes: azúcar blanca y morena, tapa de dulce (panela), jaleas, sirope y miel de abeja; bebidas con leche: leche con fruta, chocolate, café con leche, avena con azúcar o yogurt con azúcar; bebidas listas para consumo: bebidas de té, jugos y néctares comerciales con azúcar; mezclas en polvo para bebidas: mezclas en polvo con azúcar para la preparación de bebidas; otros: todos los que no se clasificaron en los grupos anteriores, por ejemplo: bebidas alcohólicas, salsas, aderezos, etc.

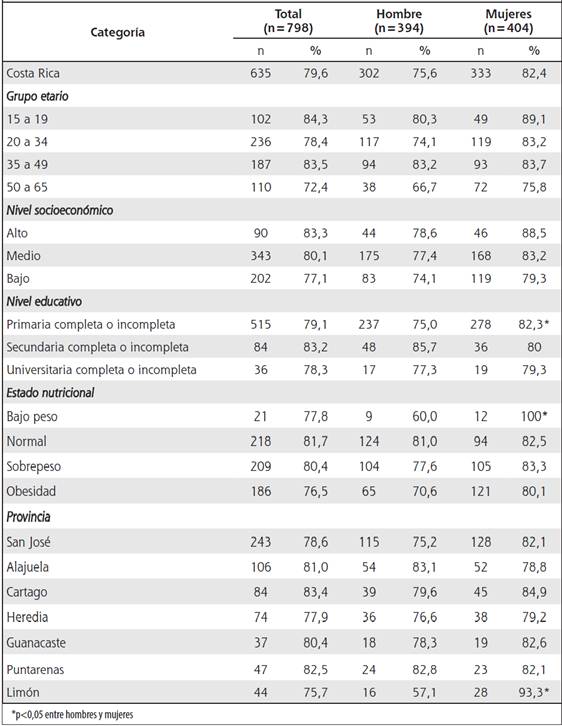

Cuadro 3 Distribución del aporte porcentual (%) al consumo total de azúcar añadido en la población urbana de Costa Rica según la fuente, por sexo y nivel socioeconómico

Los datos se presentan como consumo en gramos (promedio, desviación estándar y percentiles) o como porcentaje del consumo total de calorías, según las variables: sexo, grupo etario, nivel socioeconómico, nivel educativo, estado nutricional, tiempos de comida, espacios para el consumo de azúcares añadidos y grupos de alimentos fuente. Los datos se procesaron con el paquete estadístico STATA versión 13, y se muestran en medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas. Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) para comparar el consumo de azúcares añadidos entre los grupos o variables de interés. Se consideraron como diferencias significativas, los reportes con una p<0,05, dependiendo de la variable en estudio.

Resultados

En promedio, la población urbana costarricense consume 68,5 ± 33,6g de azúcares añadidos, lo que representa el 14,7% de la ingesta energética. En términos absolutos, los hombres consumieron una mayor cantidad de azúcares añadidos que las mujeres (75,6g vs 61,5g), aunque en lo que respecta a su contribución porcentual a la ingesta de energía, el aporte de estos es mayor en las mujeres (15,3% vs 14,1%). Por grupo etario, se encontró que los adolescentes (15-19 años) presentaron el mayor consumo de energía obtenido de los azúcares añadidos, e independientemente de la edad, este porcentaje fue mayor para las mujeres. No se identificaron diferencias significativas en el aporte de los azúcares añadidos a la ingesta de energía, según el nivel socioeconómico (Cuadro 1)

El 79,6% de la población no cumple con la recomendación establecida por la OMS, excediendo el 10% de la ingesta energética proveniente de los azúcares añadidos. Entre los grupos con menor adherencia a la recomendación, se identificaron las mujeres con edades entre los 15-19 años, las mujeres pertenecientes al estrato socioeconómico alto y los hombres con secundaria completa o incompleta. Se encontraron diferencias significativas en el cumplimiento de la recomendación entre los hombres y las mujeres en el grupo de menor nivel educativo y los clasificados con bajo peso corporal, según el indicador índice de masa corporal (p< 0,05). Con respecto a la provincia, Limón presentó un menor porcentaje de sujetos que no cumplen con la recomendación y es la única que mostró diferencias significativas entre hombres y mujeres (p< 0,05) (Cuadro 2).

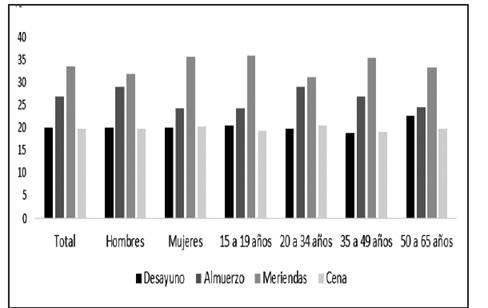

Por tiempos de comida, el mayor consumo de azúcares añadidos se presenta durante las meriendas, aportando este tiempo de comida el 33% de la energía (31,7% para los hombres vs 35,6% para las mujeres; Figura 1).

Figura 1 Distribución (%) del consumo de azúcar añadido, según tiempo de comida, en la población residente de áreas urbanas en Costa Rica

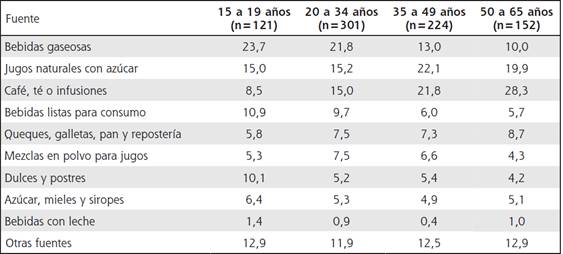

Respecto al espacio de consumo, el 73,80% de los azúcares añadidos es consumido en el hogar, porcentaje significativamente mayor en las mujeres (80,23%) que en los hombres (68,9%), (p< 0,05). Las personas entre los 50-64 años son quienes consumen el mayor porcentaje de azúcares añadidos dentro en el hogar (85,89%), mientras que el menor consumo lo reportó el grupo de 20 a 34 años (70,0%). Fuera del hogar, el azúcar añadido proviene principalmente de los refrescos gaseosos, representando estos el 27,5%, seguido de los jugos naturales con azúcar y el grupo de café, té e infusiones. En el hogar, esta relación se invierte. El café, té e infusiones ocupan el primer lugar, aportando el 23,6% de la energía obtenida de los azúcares añadidos, seguido de los jugos naturales con azúcar (18,7%), y el 14, 8% proviene de los refrescos gaseosos.

En la dieta de la población urbano-costarricense, las bebidas azucaradas representan la principal fuente de azúcares añadidos, aportando cerca del 70% de estos. Para la muestra total, las personas entre 15 y 34 años y los ubicados en un estrato socioeconómico alto, la principal fuente de azúcar añadido son los refrescos gaseosos, mientras que para los hombres, los participantes del estrato medio, y el grupo de 35 a 49 años, los mayores contribuyentes son los jugos naturales con azúcar.

Para las mujeres, las personas de bajo nivel socioeconómico y el grupo de 50 a 65 años, el café, el té y las infusiones son su principal fuente de azúcares añadidos (cuadros 3 y 4).

Es importante notar que el azúcar añadido proveniente de bebidas no comerciales (jugos naturales con azúcar, café, té e infusiones y bebidas con leche) es mayor que el proveniente de bebidas comerciales (refrescos gaseosos, bebidas listas para consumo y mezclas en polvo), las primeras aportan el 32,9% del azúcar añadido y las segundas, el 36,1% para la muestra total; este comportamiento se presenta tanto en hombres como en mujeres. En las personas de estrato socioeconómico alto y los menores de 34 años este fenómeno se invierte, siendo las bebidas comerciales la principal fuente de azúcares añadidos.

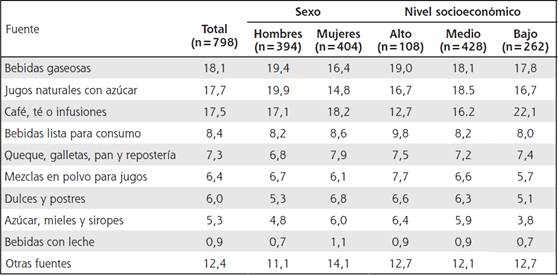

Al analizar el consumo de azúcares añadidos por quintil, se observó que los individuos ubicados en el quintil 5 consumen en promedio 119,9g de azúcares añadidos, lo que representa el 20% de energía total de la dieta, y duplica la recomendación de la OMS. Únicamente, aquellos ubicados en el quintil 1 presentan un aporte de energía proveniente de azúcares añadidos menor al 10% de las calorías totales consumidas. Para los quintiles 1, 2 y 3 el azúcar añadido proviene principalmente del grupo de café, té e infusiones, mientras que para el quintil 4, la principal fuente son los jugos naturales con azúcar, y para el quintil 5, los refrescos gaseosos. El porcentaje de azúcar añadido proveniente de bebidas comerciales aumenta considerablemente en los quintiles superiores (Cuadro 5).

Discusión

Como se comentó, el consumo de azúcares añadidos en la población urbana costarricense representa el 14,7%, de las calorías totales consumidas. En comparación con otros países de Latinoamérica, según datos del ELANS, Costa Rica ocupa el segundo lugar, superado solamente por Argentina, donde la ingesta energética de los azúcares añadidos representa el 16,4%.16 Estudios similares reportan que en México, para la población adolescente y adulta, el aporte energético de los azúcares añadidos es del 13% de las calorías totales.22 En 2012, en la población adulta estadounidense, se reportó que los azúcares añadidos contribuían en un 17% a las calorías totales consumidas, mientras que en los países de la región europea, este porcentaje oscila entre el 7-11%.23-25

En Costa Rica, el aporte porcentual de la energía proveniente de los azúcares añadidos a la ingesta total de energía es mayor para las mujeres, coincidente con lo reportado por otros estudios,4,16 aunque en países europeos se ha encontrado una tendencia contraria.12,14 Algunas investigaciones describen que las mujeres tienden a preferir alimentos con baja densidad nutricional y con preparaciones menos complejas respecto a los hombres, lo que podría explicar el mayor consumo de energía a partir de alimentos fuente de azúcares simples.26

Se encontró un mayor consumo de energía proveniente de los azúcares añadidos en los grupos con menor rango de edad, hallazgo previamente identificado en otras investigaciones4,11,14,16,26 y que podría atribuirse a que las personas con edades más avanzadas, tienen una mejor calidad de la dieta, mayor ingesta de frutas, vegetales y lácteos; además, en el caso de las mujeres, tienden a disminuir el consumo de bebidas azucaradas.4,26 Sin embargo, es posible que este patrón no se mantenga en la próximas generaciones, debido a los cambios actuales en los hábitos alimentarios de adolescentes y adultos.26 Adicionalmente, la edad determina un papel importante en la conducta y los hábitos alimentarios, ya que las personas más jóvenes tienden a elegir los alimentos por las características hedónicas de estos y por la facilidad de acceso o preparación, por lo que prefieren en mayor medida aquellos salados o con intensos sabores dulces.27

Los datos de esta investigación muestran que los adolescentes son las personas con el mayor consumo de azúcar en términos relativos, y esto coindice con lo encontrado por otros estudios 11,16,28 y lo reportado para Latinoamérica, lo cual puede obedecer a un mayor consumo de bebidas azucaradas y gaseosas, alimentos que caracterizados por un importante contenido de azúcares añadidos, que además constituyen la principal fuente dietética para este grupo poblacional.13 El consumo de azúcar no se asoció con el nivel socioeconómico ni educativo, aunque otras investigaciones reportan direcciones tanto inversas como directas entre esos;4,8,25,29 tales discordancias podrían explicarse por la influencia de factores socioeconómicos, culturales, y antropológicos, los cuales inciden en la conducta alimentaria de una región;30 además de esto, no siempre se cuenta con un método estandarizado para la medición del consumo de azúcares añadidos, y en muchos casos la falta de definición para los diferentes usos del término, dificulta la comparación entre estudios.11,25

Los datos del estudio muestran que el mayor consumo de azúcares añadido se produce en el hogar; investigaciones recientes indican que, contrario a lo que se cree, las comidas preparadas y consumidas en casa no están cumpliendo con las recomendaciones asociadas a un menor consumo de azúcar.29

Correspondiente con lo reportado por otros investigadores, en la población costarricense el mayor porcentaje de azúcar añadido se obtiene de las bebidas azucaradas,13,31 y como se muestra en el Cuadro 7, entre mayor es el quintil de consumo, mayor es el consumo de refrescos azucarados. Para efectos de esta investigación, los jugos con un 100% de fruta no fueron considerados como bebidas azucaradas o con azúcares añadidos, tal como lo plantea la OMS. Estos jugos aportan nutrientes como vitaminas, minerales y fibra, por lo que su consumo es recomendable, sin embargo, debe controlarse el tamaño de la porción para evitar la ingesta de calorías en exceso.13

Cuadro 4 Distribución del aporte porcentual (%) al consumo total de azúcar añadido en la población urbana de Costa Rica, según la fuente, por grupo de edad

El consumo de azúcar se ha vinculado con el incremento del tejido adiposo,31 el consecuente desarrollo de la obesidad,14 las alteraciones en el perfil lipídico y la presión arterial, independientemente de la ganancia de peso,32 y con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.33 Se ha asociado también con el deterioro de la salud mental y un mayor riesgo de desarrollar a largo plazo trastornos del estado de ánimo,34 lo cual impacta de manera negativa la calidad de vida, morbilidad, mortalidad y los costes de los servicios de salud en un país.17

Los datos presentados en el estudio constituyen los primeros en describir el consumo de azúcares añadidos para la población adulta de Costa Rica, residente de zonas urbanas. Los resultados obtenidos revelan que la gran mayoría de la población costarricense, residente de zonas urbanas, no se adhiere a la recomendación máxima establecida por la OMS, incluso un segmento de esta duplica la recomendación máxima establecida, lo cual evidencia la necesidad de implementar políticas públicas, dirigidas y adaptadas a la población costarricense, destinadas tanto a disminuir el consumo de bebidas comerciales con elevados contenidos de azúcares añadidos, como a mejorar la calidad de las bebidas preparadas en el hogar, con el fin de reducir el riesgo del desarrollo de las patologías asociadas y los costes de salud implicados en su atención.