1. Introducción

Los ecosistemas ribereños proveen una amplia gama de servicios ecosistémicos como control de la erosión y sedimentación, provisión de hábitat, recreación y esparcimiento, regulación hídrica y purificación del aire, entre otros (Carrasco et al., 2014; Ceccon, 2003; Fernández, 2009; Schlönvoigt, 2019). Estos servicios son particularmente importantes en zonas urbanas, caracterizadas por altos grados de alteración antropogénica. Las coberturas impermeables en zonas urbanas, por ejemplo, se asocian con reducción en la recarga acuífera, degradación del suelo y reducción de la biota superficial (Chhabra et al., 2006). También, la alta densidad de población, la acelerada expansión de la frontera urbana y la ausencia de regulaciones efectivas de ordenamiento territorial exacerban la degradación de estos sistemas ribereños urbanos, y con ello de sus funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos derivados (López Vázquez & Plata Rocha, 2009; Vidal & Romero, 2010).

En la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, los ecosistemas de bosque ribereño se han restringido significativamente por el avance urbano (Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (MINAE), 2020). Concentrando aproximadamente el 52.7% de la población del país en menos del 4% de su territorio, en la GAM se ejerce una presión significativa en los ríos que la atraviesan, así como en sus bosques ribereños, principalmente por demandas de espacio y por la contaminación asociada a las altas densidades de población (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2011; Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), 2013). La falta de planificación urbana, particularmente en lo concerniente a asentamientos urbanos y fiscalización de normas, también ha incidido en la degradación de estos ecosistemas en la GAM (Quesada-Román, 2022). En este aspecto, el irrespeto a las zonas de protección de ríos, un manejo laxo de residuos, la falta de control de asentamientos que invaden laderas y cauces, y los procesos de deforestación, destacan como las principales problemáticas que afectan a las zonas ribereñas en la GAM (MINAE, 2020).

Por ello, esta investigación analiza la dinámica espaciotemporal de cambio de uso y cobertura de la tierra para una microcuenca urbana en la GAM con alta densidad de población para un periodo de 30 años (1992-2022), con el fin de conocer la extensión y condición de los ecosistemas ribereños urbanos del río Ipís. Este análisis se realiza para toda la microcuenca. También, se determina la condición ecológica general de las zonas ribereñas para el 2023. A nuestro conocimiento, no existe información a escala fina sobre los cambios paisajísticos en esta microcuenca, ni tampoco información actual sobre la condición ecológica general de sus zonas ribereñas. Consideramos que estudios como este son esenciales como insumo para esfuerzos de protección o restauración ecológica especialmente en contextos urbanos caracterizados por una alta presión antropogénica.

2. Metodología

2.1 Caracterización socioecológica del sitio de estudio

La microcuenca del río Ipís se ubica en la provincia de San José y forma parte de la subcuenca del río Virilla, a su vez parte de la cuenca del río Grande de Tárcoles de la vertiente Pacífico del país (Figura 1). Tiene un área aproximada de 5.93 km2 (593.6 ha), una longitud aproximada de 9.09 km lineales y una dirección de flujo de este a oeste. El río Ipís nace a una altitud de 1 525 m s.n.m., y confluye con el río Virilla a 1 148 m s.n.m. En lo político-administrativo, la microcuenca es parte de tres cantones (Vázquez de Coronado, Goicoechea y Moravia) y siete distritos (Ipís, El Carmen, Rancho Redondo, San Isidro, Patalillo, La Trinidad y San Vicente).

Geológicamente, la microcuenca se constituye principalmente de materiales volcánicos del Cuaternario, tales como lavas de tipo basáltico y andesítico, lahares, tobas, aluviones y cenizas (Vargas, 2001) producto de la actividad del volcán Irazú y de las subunidades volcánicas colapsadas del mismo, como el cerro Pico de Piedra y el Cabeza de Vaca (Sequeira, 2021). Geomorfológicamente, se ubica en la fosa tectónica Valle Central.

El río fluye de forma paralela a otros ríos y quebradas como el río Durazno y quebrada San Francisco al norte, así como el río Purral y quebrada Mozotal al sur. En su mayoría presenta pendientes inferiores al 15 %, con un valle profundo en el cauce del río donde las pendientes superan el 30 % en algunos tramos. El suelo se compone de sustratos de cenizas de distintos espesores que cubren las capas de lava y la roca sedimentaria inferior (Vargas, 2001). Los suelos corresponden a andisoles con texturas franco-arenosas y arcillosas (Mata et al., 2013).

El sitio tiene una precipitación anual promedio que ronda los 2 000 mm, así como una temperatura media entre 15° a 25° centígrados (Munguía et al., 2011; Sequeira, 2021). Presenta un periodo seco que dura de 3.5 a 5 meses, entre diciembre y abril aproximadamente (Munguía et al., 2011; INA, 2010). La microcuenca se encuentra en una región que, acorde a las zonas de vida de Holdridge, corresponde a bosque húmedo premontano (Bolaños et al., 2005).

En la microcuenca se ha hallado evidencia arqueológica de ocupación humana en la época precolombina, concretamente del 300 a.C. hasta 1550 d.C. (Valverde, 2011). Investigaciones sugieren que en la microcuenca existían sitios de asentamiento indígena con fines de acceso al agua, como sitio de paso para otros poblados, así como para la caza y pesca (Rodríguez, 2012). Para mediados del siglo 16, los colonos de origen español poblaron la zona y las poblaciones autóctonas que en su momento aún habitaban fueron disminuyendo en número (Rodríguez, 2012).

Posteriormente, el crecimiento de la población en la zona este de la GAM dio origen a lo que durante el siglo 18 y parte del siglo 19 se denominó el Valle del Murciélago (lo que hoy es La Uruca, Tibás, San Vicente de Moravia, San Isidro de Coronado y Goicoechea). Esta zona había adquirido una vocación agrícola desde la época de la colonia, especialmente de tabaco y café. El café tuvo su auge en esta zona en la segunda mitad del siglo 19 y entrado el siglo 20, lo que llevó a la construcción de caminos de acceso (uno muy importante paralelo al río Ipís), y al desarrollo de asentamientos asociados a la producción de café y ganadería en menor medida (Valverde, 2011). Fue así como los cantones que conforman el área de estudio se fueron consolidando como municipios independientes (Goicoechea en 1891, Vázquez de Coronado en 1910, y Moravia en 1914).

En la primera mitad del siglo XX, la población de estos cantones se mantuvo estable, a pesar de un crecimiento en las actividades agrícolas y comerciales (Rodríguez, 2010; 2012). Ya para los 50 y 60, y en línea con la tendencia general en el país, se da un acelerado aumento demográfico en la zona (Cordero Ulate, 2004). Entre los 60 y 80, y bajo la influencia del modelo nacional de sustitución de importaciones se acelera la urbanización de la GAM en parte por procesos de migración rural-urbano (Villasuso, 2000).

En efecto, debido al considerable aumento en la población en estos cantones en este período, hubo cambios político-administrativos en el cantón de Goicoechea con la separación del distrito Purral del distrito Ipís en 1991 (Rodríguez, 2012), y que también se reflejó en Moravia y Coronado. Con este acelerado aumento poblacional, en la GAM en general se dio un déficit habitacional que derivó en el establecimiento de asentamientos informales en varios sitios. A raíz de esto, se desarrollaron proyectos de vivienda para atender esta problemática, algunos de los cuales se establecieron en la microcuenca del río Ipís (Jiménez Céspedes & Ramírez Sánchez, 2007; Munguía Paíz et al., 2011).

Para la década de los noventa, la GAM era ya una coalescencia urbana consolidada (Proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR), 2020). Desde entonces, la microcuenca del río Ipís ha reflejado ese proceso de acelerada transformación urbana en la GAM, comprometiendo con ello la integridad ecológica de los ecosistemas que son reemplazados por coberturas asociadas a usos urbanos.

2.2 Creación de mapas de cobertura de la tierra

Para la delimitación de la microcuenca se usaron técnicas de cartografía digital utilizando el programa QGIS 3.4.15. Se realizó un modelo de elevación digital obtenido a partir de curvas de nivel a cada 10 metros, generadas en el 2007 como parte del Plan Regional Urbano de la GAM (PRUGAM). Para los mapas del año 1992 se usó como base fotografía digital aérea del 26 de enero del mismo año, a una escala de 1:50 000 y parte del proyecto DMA (Defense Mapping Agency) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica. Para esta investigación se eligió esta imagen por su calidad en cuanto a resolución espacial y funcionalidad para la fotointerpretación. Para el año 2022 se trabajó con el mapa base de Google Satellite, que consiste en un mosaico de imágenes satelitales de la constelación de sensores CNES/Airbus de la compañía Maxar Technologies, y cuya resolución espacial es de 8 metros. Ambas imágenes fueron georreferenciadas utilizando como base el sistema de coordenadas CRTM05. El factor de la altitud no se tomó en cuenta en este caso considerando el tamaño del área de estudio y su topografía predominantemente plana, por lo que los resultados no son equivalentes a las dimensiones exactas del terreno en la realidad. Sin embargo, considerando lo anterior, esta condición no compromete los resultados en el marco de los objetivos de esta investigación.

Una vez delimitada la microcuenca, se generaron mapas de cobertura y uso de la tierra para los años 1992 y 2022 mediante fotointerpretación, identificando y clasificando las distintas coberturas mediante digitalización manual por medio del software QGIS 3.4.15. Se optó por la clasificación manual para mejorar la precisión y acierto en la asignación de las categorías, considerando además que esto se facilitaba por el tamaño del área de estudio. El Cuadro 1 muestra los tipos y las categorías de cobertura de la tierra utilizadas en esta investigación. Para verificar la clasificación de las coberturas de la tierra, se realizaron comprobaciones en campo, entrevistas con informantes clave e investigaciones relacionadas (p.ej., Calvo-Villalobos et al., 2019; Herrera-Murillo et al., 2018; Pujol & Pérez, 2012).

Cuadro 1 Tipos generales y categorías específicas de cobertura de la tierra utilizadas para la clasificación de las imágenes satelitales y fotos aéreas, con una breve descripción de cada una.

| Tipo general de cobertura | Categoría | Descripción |

|---|---|---|

| Impermeable | Edificaciones y caminos | Coberturas impermeables asociadas a infraestructuras construidas por el ser humano, con materiales de alta impermeabilidad como cemento, asfalto, metal y similares. |

| Permeable | Pasto Pasto con árboles dispersos Cobertura vegetal ribereña | Áreas de vegetación gramínea desprovista de cobertura arbórea. Áreas de vegetación gramínea con cobertura arbórea dispersa. Parches de vegetación adyacentes a las márgenes del río con composición florística variada que comprende especies de tipo arbustivo, matorral y/o árboles leñosos de varios metros de altura. Estos parches se ubican dentro de la zona de protección ribereña en ambos márgenes, entre 10 m y 50 m del cauce definidos por ley según la pendiente, pero pueden extenderse más allá de esta zona según su grado de conectividad. |

| Bosque no-ribereño | Parches boscosos conformados principalmente por especies arbóreas leñosas de varios metros de altura que no están directamente adyacentes al cauce del río y que están fuera de la zona de protección ribereña definida por ley. | |

| Arbustivo (uso agrícola) | Coberturas predominantemente arbustivas asociadas a actividades de cultivo. | |

| Suelo desnudo | Áreas desprovistas de cobertura vegetal en las que predomina un suelo expuesto (roca, arena, grava, etc.). |

2.3 Análisis de cambios de cobertura de la tierra

Utilizando como base los mapas de cobertura de la tierra para 1992 y 2022, se realizó una sobreposición e intersección de mapas mediante el software ArcMap (ArcGIS versión 10.8.2) para obtener mapas de cambio en la microcuenca. De estos mapas se obtuvieron datos cuantitativos y espacialmente explícitos del cambio para el periodo estudiado. Como complemento, se calcularon métricas de paisaje para caracterizar la variación en la estructura paisajística en la microcuenca utilizando los mapas de cobertura de la tierra de 1992 y 2022 en formato ráster. Las métricas fueron calculadas utilizando el programa FRAGSTATS versión 4.2.

2.4 Condición ecológica de las zonas ribereñas

Para evaluar la condición ecológica de las zonas ribereñas se aplicó el índice de Calidad del Bosque Ribereño (QBR, por sus siglas en catalán) desarrollado por Munné et al. (2003). Este índice ha sido aplicado en diversas investigaciones asociadas a la evaluación ecológica de zonas ribereñas (p.ej., Araya-Yannarella & Fernández-Hernández, 2017; Carrasco et al., 2014; Fernández, 2009; Kutschker et al., 2009; Munné et al., 2003). El índice consta de cuatro apartados que evalúan aspectos biológicos y morfológicos de la zona ribereña y su cauce, a saber: 1) grado de cobertura vegetal total, 2) estructura de la vegetación, 3) calidad de la cobertura vegetal y 4) grado de naturalidad del canal fluvial. Cada uno de estos cuatro apartados cuenta con una puntuación entre 0 y 25, para un puntaje máximo agregado de 100. A su vez, existen cinco categorías con base en la puntuación final del índice QBR (Cuadro 2).

Cuadro 2 Categorías de clasificación del ecosistema ribereño acorde al índice QBR con sus respectivos rangos de puntuación.

| Clasificación de la calidad del ecosistema ribereño | Resultado QBR | Color |

|---|---|---|

| Ecosistema ribereño en condiciones naturales | ≥95 | Azul |

| Algo de alteración, buena calidad | 75-90 | Verde |

| Alteración importante, calidad intermedia | 55-70 | Amarillo |

| Alteración severa, calidad mala | 30-50 | Naranja |

| Degradación extrema, calidad muy mala | ≤25 | Rojo |

Fuente: Munné et al. (2003).

Para el cálculo del QBR, se realizó una clasificación taxonómica de las especies vegetales predominantes en cada sitio de muestreo. Sin embargo, para esta investigación se hizo una modificación al índice, debido a las diferencias en biodiversidad entre el contexto donde se desarrolló este índice y el de esta investigación. Concretamente, se incrementó el número mínimo de especies arbóreas en cada sitio para poder establecer el puntaje a 10 para los transectos del río de morfología encajonada y de fuerte pendiente (>30 %), y a 20 para los sitios de pendiente moderada (<30 %). Estos números se establecieron basándose en la cantidad mínima y máxima de especies observada en cada sitio.

Para este análisis de la integridad ecológica, se definieron siete transectos, cada uno de entre 50 m y 100 m de largo en cada margen del río, con un ancho variable acorde al área disponible y usando como límite el área de protección de la ribera definida en la Ley Forestal de 1995. Para establecer los sitios de los transectos, se consideró toda la extensión del río, desde su naciente hasta su confluencia. El rango de separación final entre cada sitio rondó entre 1 km (los sitios más cercanos entre sí) y los 2.2 km (los más distantes). La longitud de los transectos en los sitios del 1 al 5 fue de aproximadamente 100 m, mientras que los dos últimos transectos, en los sitios 6 y 7, la distancia de observación y muestreo fue de aproximadamente 50 m debido a limitaciones de acceso y/o a fuerte pendiente. Sin embargo, el QBR puede aplicarse en sitios de dimensiones variables (Munné et al., 2003). La selección de la cantidad y las dimensiones de los transectos se basó en investigaciones previas que han aplicado el QBR (p.ej., Munné et al., 2003); Fernández et al., 2009 y Kutschker et al., 2009). La accesibilidad fue un factor que influyó en la elección de los sitios, ya que en algunos tramos el ingreso al río era difícil ya sea por alta pendiente o por prohibición de ingreso al ser zona privada.

3. Resultados

3.1 Cambios de cobertura de la tierra en la microcuenca del río Ipís (1992-2022)

3.1.1 Coberturas impermeables vs permeables

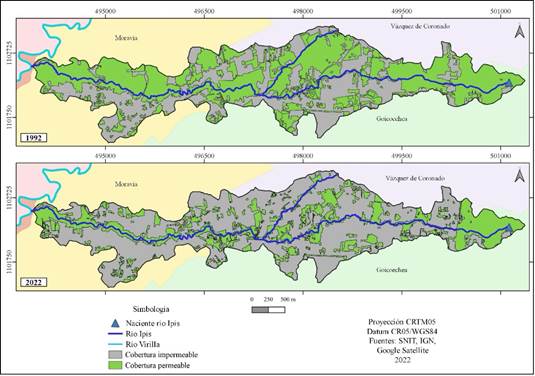

Los resultados del mapeo de coberturas impermeables y permeables se presentan en el Cuadro 3 y en la Figura 2. De los resultados más sobresalientes de este análisis fue el aumento del 66.6 % del espacio construido (coberturas impermeables) en el periodo estudiado, a expensas del espacio sin construir (coberturas con mayor nivel de permeabilidad).

Cuadro 3 Áreas según cobertura de la tierra en la microcuenca del río Ipís para el periodo 1992-2022.

| Año | Espacio construido (ha) | Espacio sin construir (ha) | Total |

|---|---|---|---|

| 1992 | 240.4 (40.5 %) | 353.2 (59.5 %) | 593.6 (100 %) |

| 2022 | 400.6 (67.5 %) | 192.8 (32.5 %) | 593.6 (100 %) |

| Diferencia | 160.2 (+66.6 %) | -160.4 (-45.4 %) | - |

Las áreas con cobertura permeable se han conservado mejor en la zona alta de la microcuenca, cerca de Rancho Redondo (Figura 2), lo que coincide con el comienzo del anillo de contención urbana de la GAM. Otra área permeable que se conservó en el periodo de estudio fue la cercana a la desembocadura del río Ipís en el río Virilla, debido especialmente a la pronunciada pendiente del cañón del río que indispone los asentamientos humanos. En general, el mapa sugiere un incremento en la población urbana y sus actividades asociadas en función del aumento en la cobertura impermeable típicamente ligada a usos urbanos intensivos.

Figura 2 Mapa de coberturas impermeables (espacio construido) y coberturas permeables (espacio sin construir) en la microcuenca del río Ipís para 1992 y 2022.

La Figura 3 muestra las transiciones entre cobertura permeable e impermeable en el periodo de estudio (polígonos en rojo), así como las coberturas permeables que se mantuvieron como tales en ambos puntos de tiempo (polígonos en verde claro). Muchas de las transiciones hacia coberturas impermeables se dieron en la parte norte de la microcuenca, mientras que en los extremos este y oeste los parches de cobertura permeable se mantuvieron. Además, mucha de la cobertura impermeable en 1992 se ha mantenido sin cambios al 2022 (polígonos en gris); es decir, la mayor parte de las áreas construidas en 1992 han permanecido en la misma condición hasta el 2022, salvo un área de 0.15 hectáreas que correspondía a edificaciones que fueron eliminadas. Por el contrario, de las 353.2 ha libres de cobertura impermeable que había en 1992, en 2022 se conservaron solamente 192.8 ha (un 54.6 %).

3.1.2 Análisis de coberturas específicas y sus transiciones de cambio

El Cuadro 4 resume los cambios para cada categoría de cobertura específica para el periodo de estudio. Como se aprecia, las coberturas asociadas a usos agrícolas se redujeron de un 6.2 % del área de la microcuenca en 1992 (36.7 ha) a un 0.3 % en 2022 (1.6 ha), mayormente a expensas de coberturas impermeables. La categoría de cobertura vegetal ribereña, de manera similar, se redujo de un 11.4 % en 1992 (67.5 ha) a un 7.6 % (44.9 ha). Siempre sobre estas zonas ribereñas, la Figura 4 muestra cómo estas han sido aisladas y fragmentadas por coberturas impermeables, limitando la conectividad ecológica y el efecto de amortiguamiento que generan las coberturas con vegetación en las zonas ribereñas.

Cuadro 4 Valores de área para cada cobertura de la tierra en la microcuenca del río Ipís para los años 1992 y 2022 (valores en hectáreas).

| Cobertura de la tierra | 1992 | 2022 | Tendencia |

|---|---|---|---|

| Edificaciones y caminos | 240.4 (40.5 %) | 400.6 (67.5 %) | ⬆ |

| Pasto | 94.2 (15.9 %) | 43.5 (7.3 %) | ⬇ |

| Pasto con árboles disperses | 78.2 (13.2 %) | 83.7 (14.1 %) | ⬆ |

| Cobertura vegetal ribereña | 67.5 (11.4 %) | 44.9 (7.6 %) | ⬇ |

| Bosque no-ribereño | 50.8 (8.6 %) | 10.6 (1.8 %) | ⬇ |

| Agrícola (arbustivo) | 36.7 (6.2 %) | 1.6 (0.3 %) | ⬇ |

| Suelo desnudo | 25.4 (4.3 %) | 8.4 (1.4 %) | ⬇ |

| Total | 593.6 (100 %) | 593.6 (100 %) |

Análisis más detallados de las coberturas específicas y sus transiciones (Cuadro 5) respaldan el aumento significativo de las coberturas asociadas al uso urbano en la microcuenca. Sobre las transiciones, resalta la intrusión de coberturas impermeables a expensas de todas las otras coberturas, particularmente de pastos y pastos con árboles dispersos, así como de áreas ribereñas con vegetación y bosques no-ribereños. También hubo un porcentaje significativo de áreas agrícolas y suelo desnudo que transicionaron a coberturas impermeables. Así, de las 94.2 ha de pasto existentes en 1992, 51.3 ha (un 54 %) pasaron a coberturas impermeables en 2022. También, un 57 % del área total de parches boscosos no-ribereños en 1992 (29.3 ha) se perdieron a expensas de coberturas impermeables. En el caso la cobertura de pasto con árboles dispersos, a pesar de perder 22.9 ha de 1992 al 2022 a costa de coberturas asociadas a usos urbanos, mostró un crecimiento de 4.9 ha a expensas de otras categorías como parches boscosos no-ribereños, zonas agrícolas y pastos. Por ejemplo, los bosques no-ribereños perdieron un porcentaje importante del área a expensas de la cobertura de pastos con árboles dispersos. También, esta última cobertura tuvo una ganancia de 17.7 ha a expensas de pastos, algo que puede deberse a diversas dinámicas de uso de la tierra como terrenos “ociosos” que se dejan en abandono.

Cuadro 5 Matriz de transición de coberturas de la tierra entre 1992 y 2022 en la microcuenca del río Ipís (valores en hectáreas).

| Matriz de cambio de uso del suelo | Usos 2022 | ||||||||||

| Edificaciones y caminos | Pasto | Pasto con árboles dispersos | Cobertura vegetal ribereña | Bosque noribereño | Agrícola (arbustivo) | Suelo desnudo | |||||

| Usos 1992 | Edificaciones y caminos | 240.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 240.4 | Totales 1992 | |

| Pasto | 51.3 | 21.0 | 17.7 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 94.2 | |||

| Pasto con árboles dispersos | 22.9 | 8.8 | 38.1 | 3.4 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 78.3 | |||

| Cobertura vegetal ribereña | 18.7 | 3.5 | 6.6 | 38.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 67.6 | |||

| Bosque noribereño | 29.3 | 3.3 | 11.6 | 0.2 | 5.3 | 0.0 | 1.1 | 50.8 | |||

| Agrícola (arbustivo) | 21.3 | 3.6 | 7.9 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 36.8 | |||

| Suelo desnudo | 16.8 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 25.4 | |||

| 400.6 | 43.3 | 83.2 | 45.5 | 10.6 | 1.7 | 8.6 | 593.6 | ||||

| Totales 2022 | Área total | ||||||||||

La lectura por fila (horizontal) indica las pérdidas que la cobertura tuvo de 1992 al 2022 a expensas de las otras categorías, mientras que si se lee por columna (vertical) indica las ganancias que tuvo con respecto a las otras categorías para el mismo período.

3.2 Análisis de los usos de la tierra mediante métricas del paisaje

El análisis de la estructura paisajística evidencia una consolidación de las coberturas asociadas a usos urbanos en el paisaje de la microcuenca a expensas de las otras coberturas (Cuadro 6). Como era de esperar, las coberturas impermeables muestran menos número de parches debido a los procesos de consolidación en coalescencias más extensas y prominentes espacialmente hablando. Esto también se evidencia en el aumento de un 75 % en el tamaño promedio de los parches de la categoría de edificaciones y caminos, pasando de 3.2 ha en 1992, a 5.6 ha en 2022. También cabe resaltar que el parche más grande de cobertura impermeable abarca, al 2022, un 65 % del área total de la microcuenca, comparado a un 35.2 % en 1992.

Esta abrumadora incursión de coberturas impermeables ha fragmentado el paisaje en lo que respecta a las coberturas permeables con vegetación. En el periodo estudiado, el paisaje de la microcuenca ha pasado a tener una matriz predominantemente compuesta por conglomerados de parches de coberturas impermeables a costa de coberturas permeables. Las categorías de cobertura vegetal ribereña, bosque no-ribereño y coberturas asociadas a usos agrícolas, por ejemplo, presentan menos cantidad de parches aunado a una menor área promedio en cada parche, lo cual sugiere procesos de fragmentación. El número de parches de cobertura vegetal ribereña se redujo en casi un 18 % en el periodo estudiado, a la vez que el tamaño promedio del parche se redujo en un 20 %. También, en 1992, el parche más grande de esta cobertura ribereña comprendía casi un 4 % del área de la microcuenca, mientras que en 2022 era solo de un 1.8 %.

Cuadro 6 Valores de las métricas de paisaje para las coberturas consideradas en la microcuenca del río Ipís, para 1992 y 2022, con una interpretación general de cada una.

| Cobertura | Métrica | Valor 1992 | Valor 2022 | Interpretación general |

|---|---|---|---|---|

| Pasto con árboles dispersos | Área Total (ha) | 78.3 | 83.7 | Esta categoría muestra un aumento general a expensas de pastos y parches boscosos. Sin embargo, se ha dado una fragmentación de esta cobertura ya que el número de parches aumentó en casi un 100 %, y con una reducción en el área promedio de cada parche. |

| Porcentaje en microcuencia | 13.2 | 14.1 | ||

| Número de parches | 55 | 106 | ||

| Índice del parche más grande | 3.1 | 2.7 | ||

| Área Promedio (ha) | 1.4 | 0.5 | ||

| Total de borde | 37 230 | 72 232.5 | ||

| Cobertura vegetal ribereña | Área Total (ha) | 67.6 | 44.9 | Esta cobertura tuvo una reducción significativa en el área de la microcuenca que comprende. Esto probablemente se refleja en la menor cantidad de parches en el 2022 con respecto a 1992, y en una reducción en el tamaño promedio de cada parche. |

| Porcentaje en microcuencia | 11.4 | 7.6 | ||

| Número de parches | 17 | 14 | ||

| Índice del parche más grande | 3.8 | 1.8 | ||

| Área Promedio (ha) | 4 | 3.2 | ||

| Total de borde | 36 352.5 | 30 472.5 | ||

| Bosque noribereño | Área Total (ha) | 50.8 | 10.6 | Los parches de bosque no-ribereño tuvieron una disminución considerable en área, así como en número de parches y una leve disminución en el tamaño promedio de parches. El parche continuo más grande de esta categoría abarca solamente un 0.5 % del total de la microcuenca. También resalta la drástica disminución en el total de borde de parches boscosos. |

| Porcentaje en microcuenca | 8.6 | 1.8 | ||

| Número de parches | 54 | 15 | ||

| Índice del parche más grande | 1.2 | 0.5 | ||

| Área Promedio (ha) | 0.9 | 0.7 | ||

| Total de borde | 31672.5 | 7942.5 | ||

| Arbustivo (uso agrícola) | Área Total (ha) | 36.8 | 1.7 | Los parches de coberturas asociadas a usos agrícolas tuvieron una disminución muy notoria. Actualmente el porcentaje de estas coberturas en la microcuenca es de solo un 0.3 %, con solo dos parches y un tamaño promedio de 0.8 ha por parche |

| Porcentaje en microcuencia | 6.2 | 0.3 | ||

| Número de parches | 15 | 2 | ||

| Índice del parche más grande | 1.4 | 0.2 | ||

| Área Promedio (ha) | 2.4 | 0.8 | ||

| Suelo desnudo | Área Total (ha) | 25.5 | 8.5 | El área bajo suelo desnudo disminuyó un 67 % al 2022. El área promedio del parche también disminuyó, pero el número de parches aumentó. |

| Porcentaje en microcuencia | 4.3 | 1.4 | ||

| Número de parches | 28 | 37 | ||

| Índice del parche más grande | 0.5 | 0.2 | ||

| Área Promedio (ha) | 0.9 | 0.2 |

3.3 Evaluación de condición ecológica de las zonas ribereñas mediante el índice QBR

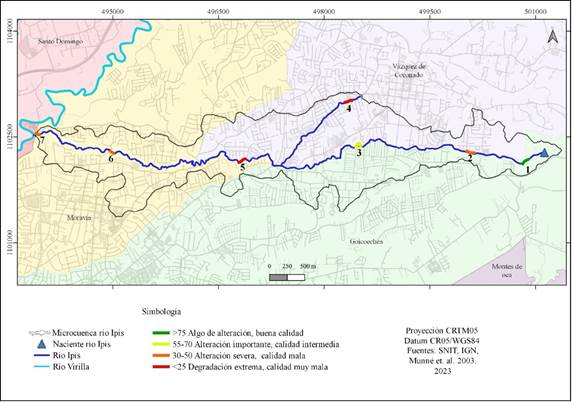

La Figura 5 representa los sitios de muestreo donde se aplicó el índice QBR en la microcuenca, y el Cuadro 7 muestra los resultados del índice QBR para cada sitio. En términos generales, el cauce y las zonas ribereñas del río Ipís presentan una condición ecológica de “mala” o “muy mala” en cinco de los siete sitios analizados.

Figura 5 Mapa de ubicación de los siete sitios de muestreo, con los resultados del QBR en categorías con colores.

Como era de esperar, el sitio 1 presentó la mejor condición ecológica de todos según el índice (valor de 75), ya que corresponde a la naciente del río. Este sitio, ubicado entre la plaza de deportes de Vista de Mar en Ipís y una zona de potrero en San Isidro de Vázquez de Coronado, presenta parches de vegetación con una importante densidad de dosel, pero restringidos a las orillas del cauce, especialmente en el margen izquierdo. Este fue el sitio que contó con mayor diversidad de especies de árboles y mayor número de individuos por especie, especialmente nativas (Cuadro 7).

El sitio 2, ubicado entre la urbanización Valle Sereno en San Isidro de Coronado y la fábrica de concreto Irazú en Ipís de Goicoechea, muestra, en contraste, una condición más degradada en su ecosistema ribereño, con altos niveles de alteración en ambas márgenes. Su calificación QBR fue de “mala” (valor de 35). En este sitio, especialmente en el margen izquierdo aguas abajo, se irrespeta la zona de protección y la vegetación se reduce especialmente a hierba invasora de la especie Pennisetum purpureum (c.c. “pasto elefante”). El sitio 2, además, presenta evidencia clara de vertido directo de aguas residuales y residuos sólidos.

Cuadro 7 Resumen de los resultados de la aplicación del índice QBR para los siete sitios de muestreo a lo largo del río Ipís entre febrero-abril del 2023.

| Sitio | Ubicación | Resultado QBR | Alteración/calidad del hábitat ribereño | Pendiente promedio | Total de especies vegetales | Cantidad de especies no nativas |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Naciente del rio Ipís, Vista de Mar, Ipís | 75 | Algo de alteración, buena calidad | 20 % | 33 | 4 |

| 2 | Urbanización Valle Sereno, Coronado | 35 | Alteración severa, calidad mala | 30 % | 34 | 5 |

| 3 | Comité Olímpico Nacional, Coronado | 55 | Alteración importante, calidad intermedia | 30 % | 29 | 11 |

| 4 | Naciente Quebrada Coronado, San Isidro Coronado | 10 | Degradación extrema, calidad muy mala | 40 % | 24 | 6 |

| 5 | Seminario Nazareno, San Vicente Moravia | 15 | Degradación extrema, calidad muy mala | 20 % | 26 | 9 |

| 6 | Puente La Isla, San Vicente Moravia | 35 | Alteración severa, calidad mala | 30 % | 16 | 6 |

| 7 | Desembocadura en el rio Virilla, puente Moravia-Tibás | 30 | Alteración severa, calidad mala | 30 % | 14 | 5 |

El sitio 3 sube su calificación QBR (valor de 55) con respecto al sitio 2 (valor de 35), a pesar de estar aguas abajo. Esto se debe principalmente a que está bajo cierto nivel de protección al ubicarse en las márgenes de la propiedad del Comité Olímpico Nacional (CON) en San Isidro de Coronado. La influencia de los jardines del CON, con cobertura de pasto con árboles dispersos, posiblemente contribuye a mantener este sitio en mejores condiciones ecológicas. Este sitio registró 29 especies, 20 de ellas árboles, aunque de estas, cinco son no-nativas.

El sitio 4 correspondió a un corto afluente al río Ipís (la quebrada Coronado), ubicado al norte de la microcuenca, entre los distritos San Isidro y Patalillo en Vázquez de Coronado. Este sitio tuvo la calificación QBR más baja (valor de 10), con la categoría de “extremadamente degradado”. En este sitio el afluente “aflora” luego de estar entubado subterráneamente en su parte alta, y presenta un pronunciado cañón de aproximadamente 8 m de profundidad con laderas alteradas con muros de retención que inhiben la presencia de vegetación en su mayor parte. En este sitio, la zona de protección por ley también es irrespetada.

El sitio 5, ubicado entre un condominio en Patalillo de Coronado y el Seminario Nazareno de las Américas en San Vicente de Moravia, fue el segundo con la calificación QBR más baja (valor de 15 puntos). Su categorización de condición del ecosistema como “extremadamente degradado” se debe en parte a una alta modificación antropogénica en su cauce y zona ribereña. De hecho, al momento de la realización del trabajo de campo (abril 2023), se encontraba en fase de construcción un proyecto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para la instalación de tuberías de recolección de aguas negras. A raíz de eso, la vegetación en las laderas se removió casi en su totalidad en algunos tramos, lo cual incidió en los valores QBR. Algo similar se da en el sitio 6, en San Vicente de Moravia, donde la pendiente en las márgenes es más prolongada y con cañones anchos. La calificación QBR para este sitio 6 fue de 35 puntos, que corresponde a la categoría de condición “mala”, debido principalmente a las modificaciones del cauce, así como también por la invasión de las zonas de protección.

Finalmente, en el sitio 7, correspondiente al tramo final del río Ipís aproximadamente a 100 m de su punto de unión con el río Virilla, se dan características morfológicas similares al sitio 6, particularmente un ensanchamiento del cauce con pendiente pronunciada. Según la calificación QBR, su calidad ecológica es “mala” (valor de 30), en parte por la composición vegetal en la zona ribereña (particularmente la baja diversidad de especies vegetales) y la presencia de desechos sólidos. Posee además laderas muy erosionadas debido a la escasa vegetación, y al igual que en muchos de los otros sitios, se evidenció invasión a la zona de protección establecida por ley.

4. Discusión

Como se evidenció en esta investigación, la microcuenca del río Ipís es un sistema que, en las últimas décadas, ha experimentado procesos acelerados de transformación paisajística. En la actualidad, los ecosistemas ribereños con vegetación en el río Ipís se limitan en gran medida a la franja exigida por ley, favorecidos también por la fuerte pendiente que indispone una mayor invasión al espacio de resguardo legal (Fernández Arce et al., 2019). Además, la condición de confinamiento del cauce, su canalización y la deforestación en la zona ribereña y en la matriz del paisaje han ocasionado fragmentación del hábitat, erosión del suelo y afectaciones a la calidad del agua (Herrera-Murillo et al., 2018).

La dinámica de cambio más sobresaliente en la microcuenca del río Ipís para el periodo estudiado fue la predominancia de las coberturas impermeables asociadas a usos urbanos, a expensas de coberturas con mayor funcionalidad ecológica como bosques, pastos y pastos con árboles dispersos. Esta preponderancia se manifiesta también en la estructura paisajística a través de una mayor coalescencia de parches de coberturas impermeables que, a su vez, fragmentan y aíslan más los parches de coberturas con mayor permeabilidad. Esto lleva a cambios en las dinámicas hidrológicas que llegan a afectar los ecosistemas ribereños, como un incremento en la escorrentía superficial y la asociada disminución en la infiltración de agua en zonas de recarga acuífera (Rocha, 2011; Sanhueza, 2012). Este aumento en la escorrentía superficial incide en las zonas ribereñas y el cauce del río Ipís por las alteraciones en las dinámicas de flujo de aguas pluviales por escorrentía, especialmente en eventos intensos de precipitación, así como también por las aguas residuales que escurren hacia el cauce del río. Esto se asocia con una mayor concentración de contaminantes en el cauce, así como también una mayor erosión en las laderas y en el lecho del río (Vidal & Romero, 2010).

Otra consideración es la relación entre los cambios de cobertura de la tierra con la integridad ecológica de los ecosistemas ribereños. Si bien existe una relación clara entre los sistemas ribereños y las dinámicas de cambio de cobertura de la tierra que suceden en las cuencas asociadas (McAlpine & Wotton, 2007; Smith, 1992), aquí no se exploró a fondo esa relación. En este sentido, es crucial entender de manera más precisa la relación que tienen los cambios de cobertura de la tierra con la integridad ecológica de los sistemas ribereños en el contexto de la microcuenca. Para analizar esta relación, también es relevante considerar la escala. En este trabajo nos enfocamos en una escala de paisaje, a nivel de microcuenca. Sin embargo, es importante considerar la relación multiescalar de los sistemas socioecológicos; por ejemplo, cómo las dinámicas de esta microcuenca pueden incidir en otras cuencas funcionalmente interconectadas y viceversa.

Como se pudo evidenciar aquí, existe una alta degradación en los ecosistemas ribereños del río Ipís para la actualidad, lo que compromete la capacidad de estos sistemas de proveer servicios ecosistémicos, y más bien ha llevado a los “des-servicios” (Power, 2010) como deslizamientos e inundaciones, afectaciones a infraestructura vial, entre otros. En efecto, estos fenómenos han sido estudiados en cuencas cercanas a la del río Ipís (p.ej., Quesada-Román y Feoli, 2018; Sequeira, 2021). Sin embargo, a pesar de, a nuestro saber, no haber estudios sobre riesgo específicos para esta microcuenca, se podría argumentar que este proceso de cambio marcado por la expansión en las coberturas impermeables influye en aumentar el riesgo a eventos hidroclimatológicos en este contexto, con sus implicaciones a nivel social y económico. Esto adquiere aún más importancia ante una tendencia nacional marcada por una mayor intensidad y frecuencia de estos eventos (Hidalgo et al., 2024; Quesada-Román, 2021).

Dentro de la GAM, ha habido iniciativas para la restauración de estos importantes ecosistemas y de sus servicios asociados. Destaca la iniciativa de Corredores Biológicos Interurbanos (CBI) promovida por el Programa Nacional de Corredores Biológicos, creada oficialmente en el 2006 y bajo administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de Costa Rica. Los CBI se definen como extensiones territoriales urbanas que conectan áreas silvestres protegidas, microcuencas y espacios verdes en contextos espaciales de alta densidad poblacional y un alto grado de urbanización (SINAC-MINAE, 2024). Al 2023, existían oficialmente siete CBI en la GAM. Los CBI han sido impulsados por proyectos internacionales como Biodiver_CITY, bajo la implementación de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), SINAC, gobiernos y comités locales de los CBI, y tienen como objetivo promover en la planificación urbana los servicios ecosistémicos asociados a los CBI (Potthast & Geppert, 2019). También resalta la iniciativa de Rutas Naturbanas, la cual busca restaurar espacios ribereños en la GAM con fines de movilidad y para propiciar la funcionalidad ecológica (Fundación Rutas Naturbanas, 2016). Destaca también la reciente generación de normativas y estrategias de planificación y recuperación ecológica de ecosistemas ribereños, como lo son la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes 2020-2040 y la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030.

Con esto, es notorio el interés a nivel regional y nacional por recuperar ecosistemas ribereños para la restauración ecológica y provisión de servicios ecosistémicos. No obstante, la gestión efectiva de esta microcuenca se puede dificultar por la partición de unidades político-administrativas dentro de su área, con tres cantones y siete distritos en un área de tan solo 594 hectáreas. En efecto, este fenómeno, parte de los “problemas de encaje institucional”, representa un reto importante en la gestión de sistemas socioecológicos (Folke et al., 2007; Galaz et al., 2008). También, si bien esta investigación contribuyó a entender mejor las dinámicas de transformación del paisaje de la microcuenca, no exploró las causas subyacentes de estas dinámicas, algo que es relevante para una efectiva planificación urbana.

5. Conclusiones

Esta investigación analizó las dinámicas de cambio en la cobertura de la tierra en la microcuenca del río Ipís para un periodo de 30 años, así como la condición ecológica actual de sus zonas ribereñas. Esta microcuenca, en efecto, se podría considerar un microcosmos de las dinámicas de degradación de ecosistemas ribereños que se han dado en la GAM desde la segunda mitad del siglo 20 a raíz de un crecimiento urbano acelerado. Esto se refleja en una preponderancia de coberturas impermeables a lo largo de la microcuenca y su avance en las últimas décadas a expensas de coberturas asociadas con una mayor funcionalidad ecológica, así como también en la alta degradación y deficiente condición ecológica de las zonas ribereñas.

Este tipo de estudios son importantes en el contexto regional debido a que, en América Latina, muchos ríos urbanos y sus ecosistemas ribereños han sido altamente degradados principalmente por descargas de aguas contaminadas a sus cauces, así como por los acelerados cambios de uso de la tierra en zonas ribereñas y su circundancia. Esto es en parte consecuencia de una deficiente planificación territorial que ha llevado a procesos desregulados de urbanización, así como también de débiles mecanismos normativos para proteger ecosistemas ribereños clave para mejorar las condiciones socioecológicas en entornos urbanos.

6. Agradecimientos

A las personas revisoras anónimas y al equipo editorial de la revista por las contribuciones realizadas al manuscrito.

7. Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que se ha cumplido con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que está totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo

uBio

uBio