Introducción

El cultivo de sandía, con origen aproximado al continente africano, donde actualmente se continúa desarrollando de forma silvestre, pertenece a la familia Curcubitaceae del género Citrillus cuya especie es C. lanatus (Thun) (Cantos y Giler, 2011). Conlleva gran relevancia en la horticultura ecuatoriana, puesto que es de las cucurbitáceas más importantes del país. Botánicamente, la sandía es una planta herbácea, anual, rastrera o trepadora, si se le facilita un tutor. Posee hojas pecioladas y lobuladas, flores masculinas y femeninas (unisexuales monoicas) de color amarillo, solitarias, pedunculares y axilares, con características de flores entomógamas (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000).

Existen varios cultivares de sandía, entre ellos, la denominada Royal Charleston, la cual es un híbrido líder en el mercado por su excelente acogida. Es productiva en los estándares de calidad que así lo requieren, de forma oblonga, de cáscara verde claro y pulpa color rojo, con un buen contenido de grados brix (10,5 en promedio). Es una variedad precoz que logra su madurez fisiológica aproximadamente a los 80 días, por lo que también tolera bastante a la marchitez causada por Fusarium sp. y sus frutos pueden alcanzar entre 8 y 10 kg de peso. Resiste lo suficiente para que su logística y distribución no representen un problema para los productores (Orduz, León , Chacón, Linares y Rey, 2000).

Los requerimientos edafoclimáticos del cultivo se basan en suelos con importantes concentraciones de materia orgánica (MO) oxidable, con una profundidad efectiva no menor a 60 cm y suelos bien drenados con abundante porosidad, ya que este plantío no tolera encharcamientos, pues el fruto se encuentra en contacto con el suelo. Es, asimismo, moderadamente tolerante a la salinidad. El clima adecuado para su óptimo desarrollo es cálido, con temperaturas que oscilen entre los 20 y 30 °C; la humedad relativa no debe sobrepasar el 80 % (Panta, 2015; Peñarrieta, 2015).

Como alimento, la sandía tiene gran trascendencia nutricional, porque aporta cantidades significativas de vitaminas como la A y la C, al igual que un gran contenido de agua, puesto que su pulpa sin semilla contiene un 95,7 % de agua (Orduz et al., 2000).

Los cultivos de cucurbitáceas son atacados por diversas plagas que merman considerablemente su producción, como es el caso de la oruga Spodoptera spp. que produce estragos en el follaje y causa un gran perjuicio económico a los productores. Es por ello que el uso de insecticidas orgánicos para desarrollar una alternativa que controle las plagas se convierte en una práctica sostenible, en la cual la base es el uso de productos naturales biodegradables y que no contaminen el medio donde son aplicados. La utilización de estos productos ecológicos puede reducir los impactos y aumenta la mortalidad de las larvas en los estados más juveniles (Cuevas, 2008).

La aplicación de insecticidas naturales puede tener excelentes resultados, aun comparándolos con un insecticida de origen sintético o químico, como se muestra en la investigación realizada por Cabrera, Mora, Moncayo y Meza (2016). En esta, se demuestra que los resultados obtenidos con extractos de ají Capsicum sativum fueron similares a los del control químico e incluso se evidenció mayor rendimiento en el cultivo.

Plagas como Spodoptera frugiperda, polífaga que afecta a una gran cantidad de cultivos, pueden mermar hasta la totalidad de los rendimientos esperados. Por tal motivo, importantes dosis de químicos nocivos son empleadas en el manejo o control de esta plaga. Como una alternativa clara, se desarrollan insecticidas naturales para combatir el gusano cogollero, con lo que se llega a la posibilidad de implementar el uso de bioinsecticidas y biorracionales para el control poblacional de la oruga, como en México y otras regiones (González , Gurrola, y Chaírez, 2015).

Es posible controlar hasta en un 51,77% la incidencia de la plaga del gusano cogollero en maíz, con el uso de extractos de ají, según la investigación encaminada por Velásquez (2016), que alcanzó estos resultados e influyó positivamente en la relación costo-beneficio de la implementación de bioinsecticidas con resultados confiables.

Metodología

La presente indagación es de carácter experimental. Se estableció un diseño por bloques completamente al azar (DBCA), que comprendió cinco tratamientos con un total de cuatro repeticiones, en los cuales se utilizó insecticidas orgánicos a base de Capsicum sativum (ají), Allium sativum (ajo), Urtica dioica (ortiga) y Ruta graveolens (ruda). El análisis estadístico de los datos se realizó con el software Infostat, 2020, versión estudiantil. Se llevó a cabo un análisis de varianza (ANDEVA) descrito en la tabla 1. Se determinó los coeficientes de variación. Como medida comparativa entre tratamientos, se empleó un test de Tukey con un nivel de significancia del 5 %.

Los tratamientos definidos en esta investigación consistieron en diferentes extractos botánicos utilizados para el manejo potencial de Spodoptera spp., plaga de importancia en el cultivo de sandía. Uno de los tratamientos fue establecido a modo de control (T5), como se puede observar en la tabla 2.

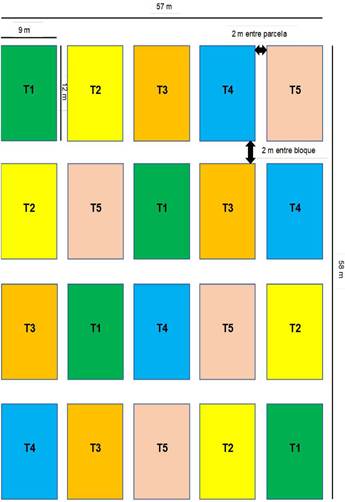

La distribución de las parcelas experimentales fue la siguiente.

Distancia entre hileras: 4 m; distancia entre plantas: 0,90 m; área total de las parcelas: 108 m2; área útil experimental: 28 m2; densidad poblacional del proyecto: 800

Tabla 1 Esquema de ANDEVA. 2021

| Fuente de variación | Grados de libertad |

| Tratamientos (t 1) (5 1) | 4 |

| Repeticiones (r 1) (4 1) | 3 |

| Error (t 1) x (r 1) (4 x 3) | 12 |

| Total (t + r 1) (5*4 1) | 19 |

Nota: Fuente propia de la investigación.

Tabla 2 Distribución de los tratamientos. 2021

| Tratamientos | Producto | Dosis/Ha | Dosis/parcela | Frecuencia |

|---|---|---|---|---|

| T1 | Extracto de ají + jabón | 1500 cc | 16 cc | 7 días |

| T2 | Extracto de ajo + jabón | 1500 cc | 16 cc | 7 días |

| T3 | Extracto de ortiga | 1500 cc | 16 cc | 7 días |

| T4 | Extracto de ruda | 1500 cc | 16 cc | 7 días |

| T5 | Control | - | - | - |

Nota: Fuente propia de la investigación.

plantas, con 20 plantas útiles por cada tratamiento. Las parcelas se separaron cada 2 m y la separación entre bloques fue cada 2m. Se puede observar la disposición de las unidades de ensayo en la figura 1.

La preparación de los insecticidas orgánicos utilizados en el proyecto se ejecutó según las pautas propuestas por Millán (2008) y Luna y otros (2014). Se obtuvieron extractos que fueron aplicados siguiendo las recomendaciones de los autores mencionados.

Extracto a base de ají (Capsicum sativum)

Se produjo el insecticida cuyo principio activo es la capsaicina, responsable de la pungencia y propiedades bioctivas del ají (Ministerio de Agricultura, 2015). El extracto se realizó mediante la recolección de 1 kg de ají, lavado, macerado y diluido en un litro de agua. Se dejó reposar por 2 días para favorecer el proceso de fermentación; posteriormente, se filtró para separar semillas y residuos; al final, se añadió jabón común, con el objetivo de que la solución se fijara al tejido vegetal en donde sería utilizado. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco, libre de la radiación solar y de preferencia en refrigeración.

Extracto a base de ajo (Allium sativum)

Este extracto posee como principio activo la alicina que afecta las estructuras celulares de algunos hongos como Aspergillum niger y de algunas orugas como Spodoptera spp. (Segovia y otros, 2019). Se utilizó alrededor de 1 kg de semillas de ajo, las cuales se trituraron, se les añadió aceite vegetal parafínico y se dejaron reposar durante 24 horas; luego, se adicionó un litro de agua, se procedió a filtrar y se agregó jabón, el cual actuó

como fijador. Se debe colocar la mezcla en un recipiente de vidrio y se debe almacenar

en un lugar tanto fresco como seco, para mantener sus características.

Extracto a base de ortiga (Urtica dioica)

El extracto de ortiga tiene concentraciones importantes de histamina y acetilcolina, sustancias responsables de las reacciones urticantes que, al estar en altas densidades, pueden alterar el sistema nervioso de algunos insectos (Ortega, Alfonzo y Albán, 2009). Se utilizó 1 kg del follaje de la planta de ortiga, el cual se picó para su posterior maceración. Una vez obtenida la pasta, se adicionó un litro de agua y se dejó reposar durante 24 horas. Cuando transcurre el debido tiempo, se debe filtrar y almacenar en un lugar fresco y seco. Es preciso utilizar el extracto lo más pronto posible, para no perder su efectividad.

Extracto a base de ruda (Ruta graveolens)

El extracto contiene como principio activo la rutina e inulina, compuestos flavonoides y alcaloides con propiedades insecticidas y fungicidas (Cárdenas, Lugo y Rozo, 2010). Para su obtención, se utilizó 1 kg del follaje de la planta de ruda; se picó para iniciar el proceso de maceración; una vez terminado, se adicionó un litro de agua y se dejó reposar durante 24 horas. El mejor aprovechamiento del principio activo de la ruda se consigue después de filtrar y estabilizar la solución del extracto, por lo que es adecuado usarlo lo más pronto posible.

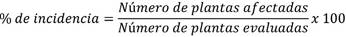

Para calcular el porcentaje de incidencia de la oruga (PI), se deben efectuar cuantificaciones cada día, después de la aplicación (DDA) de los insecticidas en cada uno de los tratamientos, con sus respectivas repeticiones. Se emplea la siguiente fórmula:

La determinación de la dinámica poblacional de la oruga Spodoptera spp. se lleva a cabo mediante la cuantificación de los ejemplares vivos antes de la aplicación y de los también vivos después de la aplicación de insecticidas orgánicos. Se aplica la fórmula a continuación.

En donde:

D = disminución en porcentaje.

Oa = número de orugas vivas antes de la aplicación.

Od = número de orugas vivas después de la aplicación.

Se estandarizaron las prácticas de campo entre las unidades experimentales, donde se preparó el terreno y se regó mediante un sistema por goteo. La fertilización se realizó utilizando humus de lombriz, en una dosis de 140 gr/planta, con una frecuencia de 15 días. Además, se usó biol en una dosis de 100 cc por cada 20 L de manera foliar. Se controlaron las malezas en forma manual.

Análisis y resultados

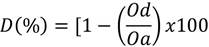

Con base en los resultados obtenidos en la tabla 3, el porcentaje más alto de incidencia de la plaga lo obtuvo el tratamiento testigo (T5) con una media del 50 %, seguido del extracto de ruda (T4) que alcanzó una media de 45 %. Se observó la incidencia más baja en el tratamiento tres (T3) correspondiente al extracto de ortiga, que alcanzó el 25 %, con un coeficiente de variación entre los tratamientos de un 24,83 %.

Tabla 3 Resultados obtenidos. 2021

| Tratamientos | Incidencia de la plaga (%) | Daño en frutos (%) | Número de orugas controladas | Disminución de orugas (%) |

|---|---|---|---|---|

| T1 Ají + jabón | 32,5 | 17,5 | 15 | 55,57 |

| T2 Ajo + jabón | 35 | 22,5 | 10,75 | 42,42 |

| T3 Ortiga | 25 | 10 | 8,75 | 41,15 |

| T4 Ruda | 45 | 25 | 6,25 | 28,9 |

| T5 Control | 50 | 37,5 | 0 | 0 |

Nota: Fuente propia de la investigación.

Los resultados logrados fueron estadísticamente significativos entre T5 y T3. En el caso de las medias comparativas entre T4, T2 y T1, no se evidencia diferencia estadísticamente significativa. Se infiere, de esta manera, que el tratamiento control presenta mayor incidencia de la plaga que los tratamientos con la aplicación de extractos botánicos. Además, de los tratamientos con extractos aplicados, el de mayor incidencia es T4, a base de ruda. Se registran las medias comparativas en la gráfica 1.

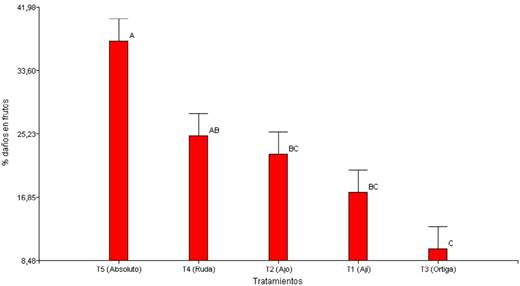

El porcentaje de daños en frutos lo indica la gráfica 2. Se evidencia que la oruga generó mayor daño con el tratamiento T5 correspondiente al testigo; se alcanzó una media de 37,50 %. Lo sigue el T4, con el extracto de ruda, que muestra un 25 % de daños. Los mejores resultados se presentaron, nuevamente, en T3, con el extracto de ortiga, que alcanza una media del 10 % de daños en frutos.

Se encontraron diferencias estadísticas entre los tratamientos, con un coeficiente de variación del 22,59 %. T4 y T2 no evidenció distinciones significativas, mientras que T3 demostró la mayor diferencia frente al T5.

Por lo tanto, el tratamiento que tuvo más afectaciones en los frutos a causa de plagas fue el de control, seguido del que usó ruda, el cual también presentó daños significativos en los frutos.

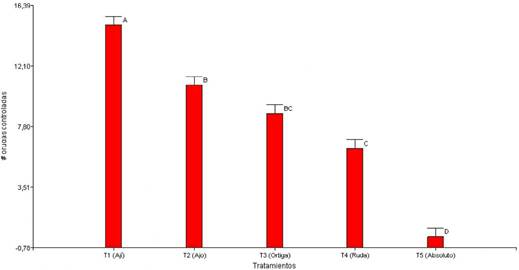

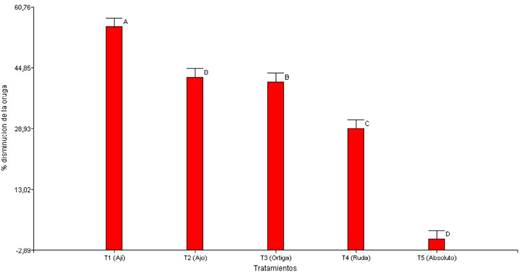

Los resultados relativos al porcentaje de disminución de la oruga se pueden observar en la gráfica 3. La media que representó mayor disminución de la plaga fue T1 (extracto del ají y jabón), la cual alcanzó el 55,57 % de control, seguida del T2 (extracto de ajo y jabón), que consiguió un 42,42 %. Los resultados más bajos fueron de T5 y T4 (el más bajo entre ambos fue el testigo).

Conforme con las pruebas comparativas, los resultados fueron estadísticamente diferentes entre los tratamientos: todos presentaron resultados significativos y resalta la comparación entre T1 y T5.

Se demuestra que el tratamiento a base de ají controló mayor número de orugas y es directamente proporcional a la cantidad de orugas que atacaron a T1; sin embargo, resulta nocivo el principio activo para la plaga. En el tratamiento control, no disminuye la población de dicha plaga.

El porcentaje de disminución de las orugas en función del número de las controladas se puede ver en la gráfica 4 . El tratamiento con mayor porcentaje de disminución fue T1, con un 55,57 % correspondiente al extracto de ají más jabón común, seguido de los que utilizaron extractos de ajo y ortiga (T2 y T3, respectivamente); el resultado más bajo es el del testigo.

Se corrobora diferencia estadística significativa con un coeficiente de variación de 13,84 %, por tanto, hay una dispersión baja. Considerando el coeficiente de variación en ensayos de campo, el tratamiento a base de ají obtiene resultados por encima de los demás extractos, sin dejar de lado que el control generado por el extracto de ajo también fue importante (42,42%) e igual, estadísticamente, al extracto de ortiga (41,15 %).

Los resultados obtenidos en la dinámica poblacional del tratamiento testigo T5 evidencian un alto número de ejemplares en las últimas semanas (figura 2). Por ser un tratamiento sin la aplicación de ningún producto, el aumento de los daños y las consecuencias fue notablemente mayor a los otros tratamientos ensayados.

El efecto de la aplicación del extracto de ortiga incide en el comportamiento agronómico de la sandía con un mayor número de guías, longitud de guías, tonalidad y vitalidad en las plantas, rendimiento por parcelas experimentales. Esto concuerda con lo que menciona Chauca (2012) sobre los diferentes tipos de bioestimulantes; entre ellos, la ortiga influyó significativamente en el comportamiento agronómico y el rendimiento de la remolacha forrajera.

Los extractos botánicos pueden mostrar que contienen grupos funcionales y compuestos que proporcionan actividades biológicas contra los insectos, específicamente, contra Spodoptera spp. Lo anterior posee gran similitud a los resultados obtenidos por Kofi y otros (2021), en su evaluación de un extracto botánico contra Spodoptera frugiperda.

En este contexto, la investigación realizada por Fragoso y otros (2021) demuestra que los extractos botánicos, especialmente el de ajo (Allium sativum) y tabaco (Nicotiana tabacum), afectaron de modo considerable las oviposiciones de Neoleucinodes elegantis en tomate, por el efecto del alcaloide sobre la plaga.

La búsqueda de alternativas al uso de insecticidas de origen sintético recobra gran relevancia en la agricultura sostenible, debido a la compatibilidad ambiental del entorno en donde se desarrolla el cultivo. De esta manera, como también lo concluyen Lima y otros (2020), los insecticidas botánicos pueden ser hasta 2,7 veces menos tóxicos que los insecticidas sintéticos.

Conclusiones

Con base en lo evaluado respecto a la aplicación de insecticidas en el comportamiento agronómico de la sandía, se pudo constatar que el T1 (extracto de ají + jabón común) ocasiona pequeñas quemaduras en el follaje de la sandía, aunque controla eficazmente las orugas. En cuanto al T3 (extracto de ruda), se observó mayor longitud y numero de guías por plantas, significativo número de botones florales y una mayor productividad al momento de la cosecha. Se recomienda el uso de concentraciones variables, para evitar las afectaciones en el follaje.

El extracto a base de ají resultó ser el tratamiento con mayor porcentaje de disminución de los ejemplares (55,57 %). Por lo tanto, este extracto, empleado como insecticida botánico, reduce la población de orugas en el cultivo de sandía.

Es posible implementar sistemas ecológicos de manejo integrado de plagas, que contribuyan a la agricultura orgánica, en busca de resultados positivos en las plagas que se desean controlar. Así, se generaría rentabilidad a los pequeños y grandes agricultores, quienes optan por la utilización de estas alternativas, en su contribución directa con elementos claves del desarrollo sostenible, en cultivos hortícolas.

Difundir lo obtenido en investigaciones sobre el uso de productos naturales se vuelve clave para promover la agricultura orgánica y sostenible a largo plazo. Además, de tal modo, se posibilitaría enfrentar los elevados costos de los insecticidas de origen sintético, pues cada día aumentarán más y las plagas incrementarán su resistencia.

Agradecimiento

Agradecemos especialmente a la Universidad Agraria del Ecuador, por promover y permitir la investigación científica.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: I. V. 25 %, B. T. 25 %, B. A. F. 25 % y P. S. C. 25 %.