Introducción

En plena era digital, las instituciones educativas enfrentan desafíos que requieren una revisión crítica de sus enfoques, así como promoción de experiencias innovadoras que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Rodríguez-Barreno (2018) sostiene que la innovación en la escuela debe partir de un diagnóstico preciso de los problemas y necesidades de la institución educativa, plasmados en los planes de mejora resultantes de la autoevaluación de la gestión escolar. En este contexto, un modelo pedagógico innovador de los últimos años es el aula invertida o flipped classroom, el cual se ha venido aplicando en distintos niveles educativos con gran éxito.

Tras analizar el estado de la cuestión, se han encontrado revisiones y meta-análisis sobre investigaciones empíricas de aplicación de la metodología de aula invertida que evidencian impactos positivos en varios aspectos del aprendizaje como: rendimiento académico, motivación, compromiso, interacción y autorregulación (Hinojo et al., 2019; Peinado et al., 2019b; Sola et al., 2019). Beneficia el trabajo colaborativo, la autonomía, autorregulación del aprendizaje y el rendimiento académico (Galindo-Domínguez y Bezanilla, 2019); además, mejora el conocimiento y las actitudes del estudiantado hacia las matemáticas (Fernández-Martín et al., 2020).

Es un modelo muy usado en ciencias, a nivel experimental ha evidenciado un efecto positivo sobre el rendimiento académico del grupo invertido en términos de: promedio de calificaciones, aprendizaje logrado, competencias desarrolladas, motivación y nivel de satisfacción (Rodríguez-Jiménez et al., 2021), lo que resulta ser muy significativo para que el personal docente y las instituciones educativas se den a la tarea de incorporarlo.

Es importante indicar que distintas experiencias sobre aplicación del aula invertida en los últimos años demuestran que las actividades que se desarrollan inciden en mejores resultados de aprendizaje (Aidinopoulou y Sampson, 2017; Kurt, 2017; Mingorance et al., 2017) dado el carácter activo y participativo en que se envuelve el alumnado dentro del modelo. Además, impacta positivamente tanto en el rendimiento como en la motivación del estudiantado (Bueno-Alastuey y Andrés-Galar, 2017; González et al., 2017; Jiménez y Domínguez, 2018), siendo esto también muy relevante, ya que se consigue despertar en ellos el interés por su propio aprendizaje.

Aunque el modelo invertido tuvo sus orígenes y su mayor desarrollo en el área de ciencias, es oportuno referir que puede ser aplicado, de hecho se ha estado haciendo, en distintas disciplinas. En este sentido, se ha confirmado que cuando se combina con simulaciones situacionales y simulaciones basadas en la web mejora la producción escrita y el rendimiento oral (Angelini y García, 2019; Lin y Hwang, 2018; Martínez-Olvera y Esquivel-Gámez, 2018; Yang et al., 2018).

La combinación del aula invertida con el aprendizaje basado en problemas (ABP) logra mayor efectividad en la mejora del conocimiento, comparado con enseñanza tradicional. Favorece el compromiso, la satisfacción y la motivación de la población estudiantil, así como el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y la comunicación profesorado-alumnado, lo que ha quedado evidenciado con distintos estudios (Chis et al., 2018; Díaz-Garrido et al., 2017; Escudero, 2020; Kostaris et al., 2017).

Cuando se combina con la enseñanza justo a tiempo y la instrucción en pares, el modelo invertido proporciona mayores oportunidades de aprendizaje interactivo y mejora la disposición del alumnado para comunicarse (Hung, 2017). Contribuye a mejorar diversos indicadores académicos en matemáticas: asistencia, rendimiento, aprendizaje, motivación, organización y autorregulación (Lo y Hew, 2017; Peinado et al., 2019a; Salas y Lugo, 2019), lo que resulta importante para la ejecución de esta investigación. Aplicada mediante cursos masivos abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) ayuda al estudiantado a obtener mejor promedio de calificaciones, así como muestran favorabilidad con el modelo, en términos de las interacciones alumnado-alumnado, los materiales de aprendizaje en la plataforma y el aprendizaje activo (Wang y Zhu, 2019).

En tal sentido, el objetivo del estudio fue evaluar el impacto del aula invertida sobre el rendimiento académico de estudiantes de nivel secundario en el área de matemática en un centro público de República Dominicana.

Su importancia y justificación radica en el hecho de que en el país no existen antecedentes de este tipo de estudio; también, se ha confirmado que el profesorado desarrolla sus clases en forma tradicional, por lo que esto constituye una innovación pedagógica para ellos; al mismo tiempo, los resultados comprueban, en el contexto dominicano, los hallazgos empíricos de otros estudios.

Como objetivos específicos se planteó: 1) diseñar e implementar un plan de intervención basado en el modelo de aula invertida en la enseñanza de la matemática empleando plataformas, herramientas y recursos tecnológicos para tratar de impactar positivamente en el rendimiento académico del estudiantado que forme el grupo experimental; 2) confirmar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de estudiantes que reciben clases de matemática mediante metodología de aula invertida y estudiantes que lo hacen bajo una metodología tradicional.

La propuesta combina la metodología de aula invertida con el diseño instruccional ADDIE (acrónimo de: A = Análisis; D = Diseño; D = Desarrollo; I = Implementación; E = Evaluación), que representan cada una de sus fases. Esta combinación ha sido empleada por otros autores (González-Santillán et al., 2020; Jaramillo et al., 2019). El diseño instruccional es una metodología cuyo propósito es facilitar el aprendizaje mediante un modelo de enseñanza, utilizando como estrategias la planeación y la organización.

La estructura de este artículo presenta, además de la introducción, un esbozo general que recoge el marco teórico-conceptual sobre el aula invertida; los aspectos metodológicos que lo sustentan, donde se verifican los participantes, los instrumentos empleados, su validez y confiabilidad: así como el procedimiento investigativo. También se plasman los resultados más significativos y la discusión de los mismos, al tenor de la teoría consultada, para concluir con los aspectos más relevantes, según los objetivos planteados.

Marco teórico-conceptual

El modelo pedagógico de aula invertida ha experimentado un aumento significativo en su popularidad en los últimos años, como lo refieren algunos investigadores (Bueno-Alastuey y Andrés-Galar, 2017; Martínez-Olvera y Esquivel-Gámez, 2018; Villalba et al., 2018). Este enfoque educativo revolucionario ha generado un interés creciente en la comunidad académica y en el ámbito de la enseñanza, ya que desafía las convenciones tradicionales de la educación al cambiar la forma en que se imparten y se adquieren los conocimientos.

A través de la inversión de roles, este modelo coloca al estudiantado en el centro del proceso de aprendizaje, fomentando la autonomía, la autorregulación, la participación activa y el pensamiento crítico.

Aunque sus orígenes se remontan a hace más de 20 años, su mayor desarrollo se produjo a partir de 2007, cuando los profesores Jonathan Bergmann y Aaron Sams grabaron y compartieron sus clases de química en línea para estudiantes que no habían podido asistir al instituto Woodland Park High School, Colorado, Estados Unidos (Wang y Zhu, 2019).

En consonancia con lo expresado por distintos autores (Domínguez y Palomares, 2020; Escudero, 2020; Espinoza et al., 2019; Fernández-Martín et al., 2020), puede establecerse que la metodología de aula invertida es una estrategia innovadora que transforma la enseñanza tradicional al permitir que el alumnado acceda a los contenidos y tareas desde sus hogares, fomentando así el aprendizaje activo y colaborativo dentro del salón de clases.

Se enmarca dentro de los modelos activos centrados en estudiantes, en contraposición al modelo centrado en el personal docente de la educación tradicional, pudiendo adaptarse a cualquier contexto educativo (Araya et al., 2021), lo que resulta importante al considerar los diferentes niveles educativos en que se puede aplicar (primario, secundario y universitario).

González-Zamar y Abad-Segura (2020), señalan que esta ''implica que el estudiante realice fuera del aula las lecturas, visualizaciones, reflexiones y comprensión de los contenidos elaborados por el docente, resolviendo en la clase presencial las dudas y problemas que surjan'' (p. 78).

Se caracteriza por utilizar la tecnología para que el alumnado incorpore los temas antes de la clase, permitiendo así más tiempo para consultas, intercambios de opiniones y actividades prácticas en el aula (Sandobal et al., 2021). Este cambio en la dinámica de enseñanza promueve una participación más activa en el estudiantado y fomenta un aprendizaje más profundo y colaborativo.

Como lo plantean Villalba et al. (2018), el modelo invertido necesita de una planificación cuidadosa de las lecciones que se impartirán, en las cuales deben configurarse las actividades tanto de docentes como de estudiantes, a fin de no perder los objetivos de aprendizaje establecidos en el diseño instruccional.

Al referirse a la planificación del enfoque, Villalba et al. (2018) sugieren que el profesorado inicie planteándose tres interrogantes que constituyen los componentes clave de la misma: ''1) ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? 2) ¿Qué actividades de aprendizaje y enseñanza aplicaré? 3) ¿Cómo comprobaré la comprensión de los alumnos?'' (p. 63).

Responder a tales interrogantes conlleva la planificación de tres pasos esenciales para ponerla en marcha: 1) identificación de los objetivos de aprendizaje, es decir, los conceptos, ideas y habilidades que el alumnado debe aprender, el por qué y para qué le servirán; 2) la planificación de las actividades, o sea, cómo se enseñará la temática, el material didáctico disponible y el necesario, las actividades y proyectos que el estudiantado realizará antes, durante y después de la clase; y 3) la planificación de la evaluación del alumnado, considerando los tipos y procedimientos de evaluación (formativa y/o sumativa, autoevaluación, entre pares), los criterios de evaluación, las técnicas e instrumentos.

Los momentos antes, durante y después de la clase en el modelo invertido

A la hora de aplicar esta estrategia metodológica, no solo hay que enfocarse en los videos que se suministrarán al estudiantado, ya que, de ser así, se perdería la interactividad, tanto entre el mismo alumnado como con el personal docente. En tal sentido, Villalba et al. (2018) recomiendan no pasar por alto los tres momentos dentro de una clase invertida.

1. Antes de la clase: momento pre-instruccional referido a la configuración de los objetivos, los contenidos, actividades a desarrollar (dentro y fuera del aula), actividades de evaluación, creación o selección de recursos digitales y otros elementos necesarios para abordar la experiencia de aprendizaje.

2. Durante la clase: momento co-instruccional de desarrollo formativo entre compañeros y compañeras de clases adjunto al acompañamiento docente, quien debe aclarar las dudas, fortalecer y consolidar el aprendizaje con explicaciones provenientes desde su rol profesoral con experiencia y relacionado con los saberes del estudiantado. En esta fase, es esencial llevar a cabo una retroalimentación y evaluación constante con el objetivo de mejorar continuamente el proceso de aprendizaje.

3. Después de la clase: se conoce como el momento post-instruccional (Villalba et al., 2018) con especial atención en la autorregulación del aprendizaje logrado en comparación con los resultados deseados, además, con énfasis en los procesos metacognitivos del alumnado ante sus propios logros, así como frente a sus obligaciones para consolidar y desarrollar competencias en otros contextos.

Metodología

Diseño

La investigación sigue un paradigma empírico-positivista con enfoque cuantitativo para comprobar las hipótesis con base en medición numérica y análisis estadístico, como lo recomiendan Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). Se empleó un diseño cuasiexperimental (los grupos escolares no fueron asignados al azar, ya estaban formados previo al experimento) de tipo ''preprueba-postprueba y grupos intactos (uno de ellos de control)'' (Pantoja, 2009, p. 80).

Se llevó a cabo en un período de seis meses (octubre 2021-marzo 2022), en dos fases: la primera implicó el diseño de la propuesta pedagógica, realización de talleres con docentes y estudiantes e inscripción en la plataforma, durante el mes de octubre. La segunda corresponde a la ejecución de la propuesta, desarrollo de la clase, observación del proceso y aplicación de exámenes (noviembre 2021-marzo 2022).

Participantes

Se tomó una muestra no probabilística de 2 docentes e inicialmente de 134 alumnos y alumnas del tercer grado de secundaria en el Liceo Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís, República Dominicana, de edades comprendidas entre 13 y 16 años, divididos en dos grupos intactos: uno experimental (GE) y otro de control (GC) (ambos divididos en dos secciones).

Dentro de los criterios de inclusión se consideró: a) docentes del área de matemática que laboran en el tercer grado y manifestaron su consentimiento informado; b) estudiantes de tercer grado de las secciones A, B, C y D como grupos intactos, con interés de participar a través del consentimiento informado de sus padres, madres o tutores. Como criterios de exclusión: a) docentes que no fueran del área de matemática; b) docentes de matemática que no laboran en el tercer grado o no manifestaran su consentimiento informado; c) estudiantes que no fueran de las secciones involucradas, que los padres no firmaran su consentimiento o que no cumplieran los requisitos del experimento.

La muestra final del alumnado quedó en 115 participantes (85.8% de la muestra inicial). En el GE se excluyeron 10 estudiantes por su poca participación en plataforma y otros 9 estudiantes del GC por no completar las pruebas (post-test) (véase la Tabla 1).

Tabla 1 Distribución muestral final de los grupos en comparación según género

| Género | Grupo experimental | Grupo de control | ||||

| - | GEA N (%) | GEB N (%) | Total N (%) | GCC N (%) | GCD N (%) | Total N (%) |

| Masculino | 13 (22.8) | 12 (21.0) | 25 (43.8) | 10 (17.3) | 17 (29.3) | 27 (46.6) |

| Femenino | 16 (28.1) | 16 (28.1) | 32 (56.2) | 20 (34.4) | 11 (19.0) | 31 (53.4) |

| Total | 29 (50.9) | 28 (49.1) | 57 (100) | 30 (51.7) | 28 (48.3) | 58 (100) |

Fuente: Elaboración propia, a partir del listado oficial suministrado por el centro.

Instrumentos

Se usó dos instrumentos: Instrumento No. 1. Guía de observación (cuaderno del investigador), con una lista de cotejo y una escala nominal dicotómica para observar un total de 33 elementos durante la clase invertida. Instrumento No. 2. Una prueba de conocimiento (examen) para el estudiantado tanto en el GE como en el GC (pre y post-test) con 25 ítems con respuestas de opción múltiple (véase los instrumentos en Apéndice).

Para el instrumento 1 solo se tomó en cuenta la validez con base en la evaluación y juicio de expertos consultados (informantes clave). Sobre el instrumento 2, para asegurar su estandarización y confiabilidad, se tomó como modelo ítems de ensayo de pruebas nacionales, así como de la evaluación diagnóstica nacional aplicada para el tercer grado de secundaria en el año 2019, extraídos del portal oficial del Ministerio de Educación (MINERD) y del texto Orientaciones para los centros educativos suministrado por la Dirección de Evaluación de la Calidad de la Educación (DECA), órgano adscrito al Ministerio de Educación (MINERD-DECA, 2019a, 2019b).

Fue sometido a evaluación y juicio de expertos en el área de matemáticas (técnicos distritales como informantes clave) y luego de su aplicación se verificó su fiabilidad mediante el estadístico alfa de Cronbach que resultó en .708, representando una confiabilidad aceptable (Frías-Navarro, 2022) (véase la Tabla 2).

Análisis de los datos

Los datos se procesaron por medio del programa estadístico IBM SPSS (versión 25), tanto la estadística descriptiva como las pruebas de hipótesis. Dado que la hipótesis de estudio plantea diferencias estadísticas, se utilizó la prueba paramétrica t de Student para muestras independientes ( x 1 ≠ 𝑥 2 ), calculando las diferencias entre los promedios de calificaciones del alumnado que recibió clases de matemática bajo el modelo invertido y los que lo hicieron bajo metodología tradicional; y para muestras relacionadas dentro de los mismos grupos. Esta prueba se eligió dado que: a) se utiliza para muestras grandes (𝑛 >30); b), se comprobó la normalidad de los datos; y c) los datos son independientes y aleatorios (Rubio y Berlanga, 2012).

Procedimiento de recolección de datos

En las dos secciones que conformaron el GE, se observó el proceso de aplicación del modelo invertido con atención al desempeño o rol del profesorado, participación del alumnado, actividades, herramientas y recursos TIC utilizados, instrumentos de evaluación; así como las situaciones que se presentaron en el campo de acción mientras se desarrolló la intervención (noviembre 2021 - marzo 2022).

Sobre la parte cuasiexperimental, se aplicó la pre-prueba en octubre del 2021 (previo a iniciar el experimento) y la post-prueba al final de la experiencia (marzo del 2022) para medir el promedio de calificaciones como un indicador de rendimiento académico, tanto a estudiantes del GE como GC, con el apoyo del profesorado y la coordinadora pedagógica del centro, estas pruebas fueron tabuladas y promediadas para su posterior análisis y prueba de hipótesis.

Herramientas digitales empleadas y procedimiento de la clase

La plataforma para colgar los contenidos fue Classroom. Algunos videos fueron elaborados, por la parte investigadora y el personal docente, mediante presentaciones en PowerPoint y capturadas a través de Screencast-O-Matic. Otros videos se descargaron desde YouTube y se editaron con Edpuzzle. Además, se usó infografías y diapositivas que se trabajaron utilizando Canva y PowerPoint. Para esto se siguieron las recomendaciones de varios autores (Arias y Torres, 2021; Salas et al., 2022; Villalba et al., 2018).

La clase tradicional (GC) se desarrolló a partir de su planificación considerando los tres momentos: inicio, desarrollo y cierre, realizando casi toda la actividad pedagógica en el salón de clases. Para el rendimiento académico del GC solo se consideraron las pre-pruebas y post-pruebas.

La clase invertida (GE) se llevó a cabo a partir del diseño instruccional ADDIE, contemplando las tres fases del modelo: antes, durante y después de la clase. Se trabajó gran parte del contenido fuera del aula (antes y después), se dejó para el salón de clases (durante) las actividades activas (trabajo colaborativo en resolución de problemas, aclaración de dudas, planteamientos de nuevas interrogantes, etc.), bajo la dirección del profesorado, como señalan algunos autores (Domínguez y Palomares, 2020; Espinoza et al., 2019; González-Zamar y Abad-Segura, 2020; Sandobal et al., 2021).

El rendimiento académico para el GE se evaluó sobre la base de 100 puntos que debían acumular como sigue: autoevaluación con los videos (40 puntos); evaluación formativa mediante rúbricas (35 puntos) y la evaluación sumativa con el post-test (25 puntos). Las comparaciones para fines de hipótesis solo se hicieron con base en las pre-pruebas y post-pruebas de ambos grupos (véase la Tabla 3).

Tabla 3 Calificaciones obtenidas en el pre y post-test, según grupo en comparación

| N | Calificaciones en la clase invertida (Grupo experimental: GE) | Calificaciones en la clase tradicional (Grupo de control: GC) | ||||

| - | Pre-test | Post-test | Variación | Pre-test | Post-test | Variación |

| 1 | 10 | 7 | -3 | 3 | 3 | 0 |

| 2 | 9 | 5 | -4 | 5 | 6 | 1 |

| 3 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |

| 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 |

| 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |

| 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 10 | 2 |

| 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 |

| 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 |

| 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 3 |

| 10 | 12 | 8 | -4 | 9 | 8 | -1 |

| 11 | 0 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 |

| 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | 11 | 7 |

| 13 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | -5 |

| 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |

| 15 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 |

| 16 | 7 | 12 | 5 | 7 | 9 | 2 |

| 17 | 11 | 17 | 6 | 10 | 7 | -3 |

| 18 | 9 | 18 | 9 | 10 | 11 | 1 |

| 19 | 7 | 10 | 3 | 10 | 9 | -1 |

| 20 | 8 | 12 | 4 | 9 | 5 | -4 |

| 21 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 |

| 22 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 |

| 23 | 9 | 8 | -1 | 5 | 7 | 2 |

| 24 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 |

| 25 | 7 | 7 | 0 | 11 | 13 | 2 |

| 26 | 9 | 6 | -3 | 9 | 5 | -4 |

| 27 | 8 | 9 | 1 | 14 | 7 | -7 |

| 28 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |

| 29 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 |

| 30 | 8 | 9 | 1 | 11 | 9 | -2 |

| 31 | 5 | 12 | 7 | 5 | 2 | -3 |

| 32 | 13 | 9 | -4 | 7 | 3 | -4 |

| 33 | 8 | 6 | -2 | 4 | 9 | 5 |

| 34 | 11 | 8 | -3 | 5 | 8 | 3 |

| 35 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 |

| 36 | 7 | 14 | 7 | 11 | 9 | -2 |

| 37 | 11 | 8 | -3 | 7 | 7 | 0 |

| 38 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | -3 |

| 39 | 9 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 |

| 40 | 7 | 6 | -1 | 6 | 5 | -1 |

| 41 | 8 | 15 | 7 | 5 | 9 | 4 |

| 42 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | -4 |

| 43 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 |

| 44 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 |

| 45 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | -3 |

| 46 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | -3 |

| 47 | 10 | 8 | -2 | 6 | 10 | 4 |

| 48 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 |

| 49 | 9 | 5 | -4 | 3 | 8 | 5 |

| 50 | 3 | 7 | 4 | 6 | 13 | 7 |

| 51 | 8 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 |

| 52 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | -7 |

| 53 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | -2 |

| 54 | 6 | 5 | -1 | 6 | 9 | 3 |

| 55 | 6 | 6 | 0 | 11 | 10 | -1 |

| 56 | 11 | 10 | -1 | 5 | 13 | 8 |

| 57 | 9 | 10 | 1 | 3 | 9 | 6 |

| 58 | - | - | - | 9 | 9 | 0 |

| - | M = 7.26 DE = 2.59 | M = 9.12 DE = 2.87 | M = 1.86 DE = 3.41 | M = 6.59 DE = 2.66 | M = 7.22 DE = 2.77 | M = 0.63 DE = 3.39 |

Notas: M = Media; DE = Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Resultados obtenidos desde las plataformas

El contenido de la clase fue distribuido en 14 videos para que el alumnado estudiara y se autoevaluara antes. El de menor duración fue de 1:59 minutos y el más largo de 7:51 minutos (tiempo total 48 minutos y 27 segundos). Desde Classroom se constató que para el GE la calificación media más alta en la autoevaluación por videos fue 91.67 puntos (suma de polinomios, video 6), seguido de expresión y término algebraico (video 1), media de 88.71 puntos; en los demás la media se mantuvo por debajo de 80.00 puntos (véase la Tabla 4).

Tabla 4 Calificación media de la clase sobre autoevaluación a través de los videos

| Video | Título/temática | Duración* | Calificacióna |

| 1 | ¿Qué es expresión algebraica y término algebraico? | 7:51 | 88.71 |

| 2 | Lenguaje algebraico | 4:36 | 67.84 |

| 3 | Grado absoluto y relativo | 7:46 | 44.23 |

| 4 | Tipos de polinomios | 2:37 | 59.13 |

| 5 | Polinomios especiales | 3:02 | 47.58 |

| 6 | Suma y resta de polinomios (suma) | 2:45 | 91.67 |

| 7 | Suma y resta de polinomios (resta) | 2:24 | 77.27 |

| 8 | Producto de polinomios | 2:32 | 72.41 |

| 9 | División de polinomios | 3:23 | 57.14 |

| 10 | Cuadrado de una suma | 1:20 | 55.15 |

| 11 | Identidades notables. Cuadrado de una diferencia | 2:28 | 53.33 |

| 12 | El cubo de la suma de dos cantidades | 1:59 | 66.67 |

| 13 | Diferencia de cuadrados | 2:15 | 48.44 |

| 14 | Factor común por agrupación de términos | 3:29 | 69.78 |

Notas: *Medida en minutos. aCalificación media de clase por video (sobre 100 puntos)

Fuente: Elaboración propia a partir de información desde la plataforma Classroom.

Desde Edpuzzle se extrajo la información de la calificación media por estudiantes, el tiempo invertido y el porcentaje sobre visionado de videos. La calificación media obtenida por el alumnado por todos los videos presenta un mínimo de 30.00 y un máximo de 87.00 puntos (M = 57.39, DE = 13.72). Sobre el tiempo invertido en el visionado, el mínimo fue de 25 y el máximo 77 minutos (M = 38.56, DE = 11.50). La razón tiempo invertido sobre tiempo programado permite saber cuántas veces en promedio el estudiantado observó los videos, con una razón mínima de 0.52 y máxima de 1.59 veces (M = 0.80, DE = 0.24). El porcentaje mínimo de visionado fue 51.65% y el máximo 159.09% (M = 79.67, DE = 23.76) (véase la Tabla 5).

Tabla 5 Calificación media, tiempo invertido y porcentaje sobre visionado de videos

| N | Calificación media visionado videos (sobre 100 puntos) | Tiempo invertido en visionado de videos* | Razón tiempo invertido/tiempo programado | Porcentaje de visionado |

| 1 | 49 | 60 | 1.24 | 123.97 |

| 2 | 59 | 33 | 0.68 | 68.18 |

| 3 | 44 | 30 | 0.62 | 61.98 |

| 4 | 52 | 27 | 0.56 | 55.79 |

| 5 | 47 | 39 | 0.81 | 80.58 |

| 6 | 51 | 36 | 0.74 | 74.38 |

| 7 | 40 | 27 | 0.56 | 55.79 |

| 8 | 52 | 43 | 0.89 | 88.84 |

| 9 | 34 | 30 | 0.62 | 61.98 |

| 10 | 59 | 25 | 0.52 | 51.65 |

| 11 | 65 | 25 | 0.52 | 51.65 |

| 12 | 34 | 38 | 0.79 | 78.51 |

| 13 | 63 | 43 | 0.89 | 88.84 |

| 14 | 69 | 27 | 0.56 | 55.79 |

| 15 | 41 | 41 | 0.85 | 84.71 |

| 16 | 47 | 56 | 1.16 | 115.70 |

| 17 | 81 | 51 | 1.05 | 105.37 |

| 18 | 71 | 59 | 1.22 | 121.90 |

| 19 | 34 | 28 | 0.58 | 57.85 |

| 20 | 30 | 25 | 0.52 | 51.65 |

| 21 | 50 | 31 | 0.64 | 64.05 |

| 22 | 75 | 26 | 0.54 | 53.72 |

| 23 | 66 | 25 | 0.52 | 51.65 |

| 24 | 61 | 60 | 1.24 | 123.97 |

| 25 | 54 | 49 | 1.01 | 101.24 |

| 26 | 44 | 44 | 0.91 | 90.91 |

| 27 | 74 | 44 | 0.91 | 90.91 |

| 28 | 67 | 30 | 0.62 | 61.98 |

| 29 | 63 | 60 | 1.24 | 123.97 |

| 30 | 56 | 77 | 1.59 | 159.09 |

| 31 | 63 | 32 | 0.66 | 66.12 |

| 32 | 59 | 38 | 0.79 | 78.51 |

| 33 | 59 | 25 | 0.52 | 51.65 |

| 34 | 65 | 32 | 0.66 | 66.12 |

| 35 | 47 | 40 | 0.83 | 82.64 |

| 36 | 87 | 48 | 0.99 | 99.17 |

| 37 | 83 | 34 | 0.70 | 70.25 |

| 38 | 67 | 33 | 0.68 | 68.18 |

| 39 | 68 | 40 | 0.83 | 82.64 |

| 40 | 83 | 30 | 0.62 | 61.98 |

| 41 | 69 | 30 | 0.62 | 61.98 |

| 42 | 69 | 50 | 1.03 | 103.31 |

| 43 | 50 | 40 | 0.83 | 82.64 |

| 44 | 82 | 47 | 0.97 | 97.11 |

| 45 | 60 | 33 | 0.68 | 68.18 |

| 46 | 47 | 39 | 0.81 | 80.58 |

| 47 | 62 | 34 | 0.70 | 70.25 |

| 48 | 67 | 60 | 1.24 | 123.97 |

| 49 | 40 | 40 | 0.83 | 82.64 |

| 50 | 49 | 39 | 0.81 | 80.58 |

| 51 | 54 | 34 | 0.70 | 70.25 |

| 52 | 40 | 40 | 0.83 | 82.64 |

| 53 | 63 | 36 | 0.74 | 74.38 |

| 54 | 50 | 32 | 0.66 | 66.12 |

| 55 | 49 | 49 | 1.01 | 101.24 |

| 56 | 40 | 25 | 0.52 | 51.65 |

| 57 | 67 | 29 | 0.60 | 59.92 |

| - | Mín = 30.00 Máx = 87.00 M = 57.39 DE = 13.72 Me = 59.00 | Mín = 25.00 Máx = 77.00 M = 38.56 DE = 11.50 Me = 36.00 | Mín = 0.52 Máx = 1.59 M = 0.80 DE = 0.24 Me = 0.74 | Mín = 51.65 Máx = 159.09 M = 79.67 DE = 23.76 Me = 74.38 |

* Duración medida en minutos

Notas: Mín = Mínimo; Máx = Máximo; M = Media; DE = Desviación estándar; Me = Mediana

Fuente: elaboración propia, información capturada desde Edpuzzle.

Resultados obtenidos desde el cuaderno del investigador

Para observar el proceso de aplicación del aula invertida durante la clase, se utilizó una guía de observación (instrumento No. 1). El grupo experimental se encontraba dividido en dos secciones (GEA y GEB), cada una atendida por un docente distinto. La guía se trabajó una por cada temática (7 subtemas en dos unidades de aprendizaje). Se completaron 28 observaciones en las que se esperaba observar 33 aspectos en cada una, pero en ninguna se constataron todos, con un mínimo observado de 9 elementos y un máximo de 25 (M = 18.53; DE = 4.61).

Tomando en consideración las categorías trabajadas, mayoritariamente se evidenciaron algunos aspectos. En cuanto a la primera: rol del profesorado, se observó que cumplieron al 100% con la tarea de asignar actividades para después de la clase o motivaron al alumnado a revisar el material de la plataforma. En el 85.7% se observó motivación para que antes de la clase revisaran los videos, infografías y otros materiales y se puso énfasis en despejar las dudas de la clase anterior o sobre el material visionado (véase la Tabla 6).

Tabla 6 Número de observaciones durante la clase invertida, según categorías y aspectos

| Categorías | Ítem | Aspectos observados | Observaciones* | |

| - | - | - | N | % |

| Rol del profesorado | 1 | Recalca en el alumnado sobre el uso del modelo pedagógico, su importancia y beneficios | 18 | 64.3 |

| - | 2 | Motiva al alumnado a que antes de la clase revise el material multimedia colgado en la plataforma (videos, infografías, diapositivas, material pdf) | 24 | 85.7 |

| - | 3 | Se asegura que el alumnado haya visto y revisado antes de la clase el material multimedia dispuesto en la plataforma | 22 | 78.6 |

| - | 4 | Despeja dudas e inquietudes de la sesión anterior o sobre la temática abordada a través del material multimedia | 24 | 85.7 |

| - | 5 | Revisa cuestionarios o ejercicios asignados a los grupos o al alumnado individualmente | 12 | 42.9 |

| - | 6 | Discute o retroalimenta con el estudiantado las respuesta a las asignaciones previas | 12 | 42.9 |

| - | 7 | Aplica un nuevo cuestionario o desarrolla un taller sobre la temática | 20 | 71.4 |

| - | 8 | Al finalizar la clase, indaga sobre nuevas dudas o inquietudes | 18 | 64.3 |

| - | 9 | Asigna actividades para después de la clase o motiva a revisar el material de la plataforma, previo a la próxima clase | 28 | 100.0 |

| Rol del estudiantado | 10 | Evidencian haber visto e interactuado previamente con el material multimedia dispuesto en la plataforma sobre la temática | 17 | 60.7 |

| - | 11 | Expresan sus dudas e inquietudes sobre la temática tratada a través de los videos y otros materiales | 15 | 53.6 |

| - | 12 | Realizan exposiciones o discusiones sobre la temática | 18 | 64.3 |

| - | 13 | Participan activamente en las actividades grupales del taller | 18 | 64.3 |

| - | 14 | Realizan las actividades o cuestionarios asignados | 20 | 71.4 |

| - | 15 | Se observa adaptación a la nueva metodología | 18 | 64.3 |

| - | 16 | Se observa mejor aprovechamiento del tiempo | 20 | 71.4 |

| - | 17 | Trabajan de manera más organizada | 20 | 71.4 |

| - | 18 | Responden a los planteamientos teóricos y ejercicios prácticos | 19 | 67.9 |

| Actitud en el estudiantado | 19 | Se observa iniciativa en la resolución de problemas | 13 | 46.4 |

| - | 20 | Desarrollo de autonomía | 18 | 64.3 |

| - | 21 | Se observa autoconfianza | 18 | 64.3 |

| - | 22 | Motivación por la clase | 19 | 67.9 |

| - | 23 | Concentración en la clase | 15 | 53.6 |

| Recursos tecnológicos usados en clase | 24 | Laptops | 18 | 64.3 |

| - | 25 | Smartphone | 12 | 42.9 |

| - | 26 | Tabletas | 0 | 0.0 |

| - | 27 | Smart TV | 0 | 0.0 |

| - | 28 | PC | 0 | 0.0 |

| - | 29 | Proyector (data show) | 14 | 50.0 |

| Recursos de evaluación usados en clase | 30 | Rúbricas | 28 | 100.0 |

| - | 31 | Pautas de cotejo | 0 | 0.0 |

| - | 32 | Cuestionarios | 13 | 46.4 |

| - | 33 | Exámenes tipo test | 8 | 28.6 |

Notas: N = Número de observaciones, información obtenida a partir del cuaderno del investigador. * Porcentaje calculado en base a 28 observaciones

Fuente: Elaboración propia.

Relativo al rol del estudiantado, se observó en el 71.4% de las veces su disposición de realizar las actividades asignadas, tuvieron mejor aprovechamiento del tiempo y trabajaron de manera más organizada. En un 67.9% se constató que respondieron a los planteamientos teóricos y ejercicios prácticos asignados. Su participación en las exposiciones y discusiones sobre la temática, en los talleres grupales y la adaptación a la nueva metodología se pudo observar en un 64.3%; en tanto que en el 60.7% se evidenció que vieron e interactuaron previamente con el material multimedia de la plataforma (videos, infografías, etc.) (véase Tabla 6).

Sobre la actitud en el estudiantado, se constató en el 67.9% de los casos motivación por la clase; mientras que en el 64.3% de las veces se observó desarrollo de autonomía y autoconfianza para resolución de ejercicios. Para la categoría: recursos tecnológicos usados durante la clase, se verificó que tanto docentes como estudiantes usaron sus laptops en un 64.3% de las clases observadas; la mitad de las veces emplearon proyectores; el uso de Smartphone se constató en el 42.9% de las intervenciones (véase Tabla 6).

Sobre los recursos de evaluación, las unidades de clases fueron evaluadas a través de una rúbrica (100.0%); además, en el 46.4% se utilizó el cuestionario y en el 28.6% de las observaciones se verificó aplicación de exámenes tipo test (véase la Tabla 6).

Resultados de la prueba de conocimiento: rendimiento académico del estudiantado en la clase invertida vs clase tradicional (pre y post-test)

Al comparar las calificaciones de ambos grupos de estudiantes en la prueba de conocimiento (instrumento No. 2), se consideró el puntaje como un indicador de su rendimiento académico.

Para estudiantes en la clase invertida (GE), la calificación promedio en el pre-test alcanzó un puntaje de 7.26 (DE = 2.59), mientras que para el post-test la media fue de 9.12 (DE = 2.87), con una variación promedio de 1.86 puntos (DE = 3.41). Sobre estudiantes dentro de la clase tradicional (GC), la media en el pre-test fue de 6.59 puntos (DE = 2.66) y para el post-test fue de 7.22 (DE = 2.77), representando una variación media de 0.63 (DE = 3.39) (véase la Tabla 3).

Se plantearon hipótesis sobre comparación de medias para muestras independientes (GE y GC), calculadas sobre el pre-test (condición inicial de ambos grupos) y sobre el post-test (condición final). También, pruebas para muestras relacionadas (pre y post-test) en cada grupo para verificar si los cambios fueron significativos dentro de ellos.

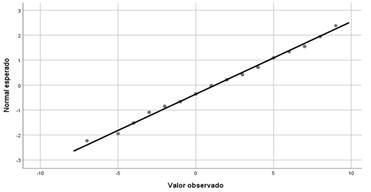

Se contrastó la hipótesis de normalidad (H0: Los datos se distribuyen normalmente), frente a la hipótesis alternativa (H1: Los datos no siguen una distribución normal) mediante la prueba de Kormogorov-Smirnov, con corrección de significancia de Lilliefors para α = .05 bilateral. El p-valor resultó muy próximo al nivel de significancia (.045 ≈ .05) (véase la Tabla 7).

Tabla 7 Prueba de normalidad variación en calificación

| Variable | M | DE | Kolmogorov-Smirnova b | ||

| - | - | - | Z | Gl | p-valor* |

| Variación en calificación (pre y post-test) | 1.24 | 3.44 | .084 | 115 | .045 |

Notas: M = Media; DE = Desviación estándar; Z = normalidad; gl = grados de libertad

a Calculada sobre la Media. b Con corrección de significación de Lilliefors

* Nivel de significancia bilateral 𝛼 = .05

Fuente: elaboración propia, cálculo realizado con SPSS V. 25

Para no errar al rechazar H0, se comprobó mediante el gráfico de probabilidad Q-Q que la distribución es muy semejante a la normal, por lo que no se rechaza H0 al nivel de significancia α = .05 (la Figura 1 muestra los puntos sobre la recta).

Fuente: Elaboración propia, cálculo realizado con SPSS V. 25

Figura 1 Gráfico de variación en calificaciones

Se empleó la prueba paramétrica t de Student sobre comparación de medias para muestras independientes (GE: aula invertida y GC: clase tradicional), planteando las hipótesis de prueba y alternativa: H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de estudiantes que reciben clases de matemáticas mediante aula invertida y los que lo hacen bajo una metodología tradicional. H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de estudiantes que reciben clases de matemáticas mediante aula invertida y los que lo hacen bajo una metodología tradicional.

Al llevar a cabo la prueba t para las calificaciones del pre-test en ambos grupos, se obtuvo un p-valor mayor que el valor de significancia α = .05 (Tabla 8), lo que lleva a aceptar H0 y concluir que para la condición inicial no existían diferencias significativas en el rendimiento académico de los grupos en comparación.

Tabla 8 Comparación de medias pre-test clase invertida vs. Tradicional

| Grupos | N | Pre-test | ta | gl | p-valor* | Diferencia de medias | Diferencia de error estándar | IC 95% | |||||

| - | - | M | DE | - | - | - | - | - | Inferior | Superior | |||

| GE GC | 57 58 | 7.26 6.59 | 2.59 2.66 | 1.382 | 113 | .170 | .677 | .490 | -.293 | 1.647 | |||

Notas: GE = grupo experimental; GC = grupo de control; N = muestra; M = Media; DE = desviación estándar; t = t de Student; gl = grados de libertad; IC = intervalo de confianza al 95% de la diferencia

a Se asumen varianzas iguales (prueba de Levene: F = .525, p-valor = .470)

* Nivel de significancia bilateral 𝛼 = .05

Fuente: Elaboración propia, cálculos realizados con SPSS V. 25

Al hacer el cálculo y comparar el promedio de las calificaciones obtenidas en el post-test, se encontró que el p-valor resultó menor que el valor de significancia α = .05 (ver Tabla 9), lo que significa que H0 debe ser rechazada y aceptar como válida H1, confirmando que existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de estudiantes que reciben clases de matemáticas mediante aula invertida y los que lo hacen bajo una metodología tradicional.

Tabla 9 Comparación de medias post-test clase invertida vs. tradicional

| Grupos | N | Post-test M DE | ta | gl | p-valor* | Diferencia | de medias | Diferencia de error estándar | IC 95% Inferior Superior | |||

| GE GC | 57 58 | 9.12 7.22 | 2.87 2.77 | 3.611 | 113 | .000 | 1.899 | .526 | .857 | 2.940 | ||

Notas: GE = grupo experimental; GC = grupo de control; N = muestra; M = Media; DE = desviación estándar; t = t de Student; gl = grados de libertad; IC = intervalo de confianza al 95% de la diferencia

a Se asumen varianzas iguales (prueba de Levene: F = .144, p-valor = .705)

* Nivel de significancia bilateral 𝛼 = .05

Fuente: Elaboración propia, cálculos realizados con SPSS V. 25

Para comprobar si el incremento fue significativo en las calificaciones del post-test respecto al pre-test dentro de un mismo grupo, se calculó la prueba t de Student para muestras relacionadas, planteando la hipótesis de prueba y la hipótesis alternativa: H0: No existe un incremento significativo en las calificaciones obtenidas por el alumnado en el post-test respecto al pre-test. H1: Existe un incremento significativo en las calificaciones obtenidas por el alumnado en el post-test respecto al pre-test.

Al llevar a cabo la prueba t para muestras relacionadas dentro del GE (aula invertida), se obtuvo un p-valor menor que el valor de significancia α = .05 (véase la Tabla 10), lo que lleva a rechazar H0 y aceptar H1, concluyendo que existe un incremento estadísticamente significativo en las calificaciones obtenidas por el alumnado en el post-test respecto al pre-test dentro de la clase invertida.

Tabla 10 Comparación de medias pre-test y post-test. Clase invertida

| Examen | M | DE | Difer. Media | DE | Desv. error Prom. | IC 95% Inferior Superior | t | gl | p-valor* | |

| Pre-test Post-test | 7.26 9.12 | 2.59 2.87 | -1.860 | 3.414 | .452 | -2.766 | -.954 | -4.112 | 56 | .000 |

Notas: M = Media; DE = desviación estándar; t = t de Student; gl = grados de libertad; IC = intervalo de confianza al 95% de la diferencia

* Nivel de significancia bilateral 𝛼 = .05

Fuente: Elaboración propia, cálculos realizados con SPSS V. 25

Al hacer el cálculo y comparar el promedio de las calificaciones para el GC (tradicional), se encontró que el p-valor resultó mayor que el valor de significancia α = .05 (véase la Tabla 11), lo que significa que H0 no se rechaza, confirmando que no existe un incremento significativo de las calificaciones para el estudiantado dentro de la metodología tradicional.

Tabla 11 Comparación de medias pre-test y post-test. Clase tradicional

| Examen | M | DE | Difer. Media | DE | Desv. error Prom. | IC 95% Inferior Superior | t | gl | p-valor* | |

| Pre-test Post-test | 6.59 7.22 | 2.66 2.77 | -.638 | 3.391 | .445 | -1.530 | .254 | -1.433 | 57 | .157 |

Notas: M = Media; DE = desviación estándar; t = t de Student; gl = grados de libertad; IC = intervalo de confianza al 95% de la diferencia

* Nivel de significancia bilateral 𝛼 = .05

Fuente: Elaboración propia, cálculos realizados con SPSS V. 25

Discusión de los resultados

Con relación a los videos y calificación en plataforma, se encontró que la calificación media más alta obtenida por la clase invertida en la autoevaluación fue de 91.67 puntos en el video que contenía la temática suma de polinomios. Por otro lado, cerca de un 15% del estudiantado inscrito no logró el 50% del visionado de los videos, lo que provocó no ser incluido en la muestra final, lo que se pudo verificar analizando su participación a través de Edpuzzle, constituyendo esto una debilidad respecto al control que se debe tener en cuanto a las actividades antes de la clase (primera fase), coincidiendo en este sentido con los planteamientos de Sabater et al. (2017) quienes refieren que a este aspecto hay que prestarle atención.

Parte de lo expresado quedó refrendado a través del seguimiento dado al desarrollo de la clase (segunda fase) mediante la guía de observación empleada, que permitió observar las incidencias in-situ, sobre esto es pertinente resaltar que la media de aspectos evidenciados alcanzó el número de 18.53 sobre 33 que se esperaban constatar respecto a los roles del profesorado y el alumnado al momento de la clase, así como su actitud frente al modelo y los recursos empleados.

Sobre el rol del profesorado, se constató que se llevó a cabo con más fortalezas que debilidades, ya que el profesorado cumplió su rol de asignar actividades para después de la clase, motivó al alumnado a revisar el material de la plataforma, el visionado de los videos, estudio de infografías y otros materiales colgados en la plataforma, así como aclaración de dudas en el aula. Este es un indicador positivo de irse adaptando al modelo invertido, en consonancia con los hallazgos de Espinoza et al. (2019) que encontraron alcances positivos en términos de innovación y adaptación al cambio metodológico.

Relativo al rol del estudiantado, fue importante observar, en su mayoría la disposición de realizar las actividades asignadas, tuvieron mejor aprovechamiento del tiempo y trabajaron de manera más organizada. No obstante, solo alrededor de las dos terceras partes respondieron a los planteamientos teóricos y ejercicios asignados por sus docentes, participaron en exposiciones y discusiones en los talleres grupales; únicamente un poco más de la mitad demostró que interactuaron previamente con el material multimedia, como se evidenció a través de Edpuzzle.

En cuanto a la actitud mostrada por el estudiantado, se señala que aunque no todos estaban motivados, la mayoría (67.9%) si lo hizo, lo que permitió observar en más de la mitad de las sesiones cierto desarrollo de autonomía y autoconfianza para la resolución de ejercicios. Es importante mencionar aquí a Sabater et al. (2017) en cuyo estudio concluyeron ''este método no es igualmente efectivo para todo tipo de estudiantes, ya que exige madurez al discente, un control sobre su aprendizaje y un tipo de compromiso, al cual, en ocasiones no están acostumbrados'' (p. 120).

De esto se deduce que, ciertamente, el modelo invertido presenta algunos desafíos entre los que destacan la necesidad de asumir el compromiso con la clase tanto por parte del profesorado como del estudiantado, que el personal docente pueda garantizar que el alumnado lleve la lección aprendida o trabajada antes de la clase y vencer las reticencias que puede presentar para adoptarlo. Estos señalamientos se encuentran en correspondencia con lo que plantean distintos autores (Domínguez y Palomares, 2020; Fidalgo-Blanco et al., 2020; Mercado, 2020; Villalba et al., 2018) que tratan las ventajas y desafíos del modelo.

Respecto al impacto del aula invertida en el rendimiento académico, es importante analizar lo siguiente: sobre el grupo invertido, se destaca que la calificación media obtenida por el alumnado en los videos fue de 57.39 puntos, lo que al llevarlo al peso real como autoevaluación equivale a 22.95 puntos, dentro de un máximo posible de 40.00 puntos.

Con relación a la evaluación formativa con las rúbricas que proyectaba un máximo de 35.00 puntos en los talleres, los resultados muestran una media de 28.66 puntos; en tanto que la evaluación sumativa a través del post-test indica un promedio para la clase invertida de 9.12 puntos, dentro de un máximo posible de 25.00 puntos. La calificación final acumulada se mantuvo entre los 40.60 y los 84.60 puntos (M = 60.74).

Aunque no se alcanzó un puntaje medio de 70.0 puntos que se requiere para aprobar una asignatura en el nivel secundario, como lo establece el MINERD (2017) a través de la Ordenanza 1-2017 en su artículo 17, los resultados pueden verse como indicadores positivos del rendimiento toda vez que se trata de una metodología nueva en la que tanto docentes como estudiantes todavía se encontraban en proceso de adaptación.

Vale aclarar que, únicamente, se está considerando la calificación obtenida como un indicador del rendimiento, sin embargo, no debe pasarse por alto que este puede verse afectado por múltiples situaciones, entre ellas: situaciones familiares, de índole personal, social, institucionales, pedagógicos, actitudinales y motivacionales (Magaña-Salamanca et al., 2023) que pudieron estar presentes en parte del alumnado debido al período de post-pandemia.

Al comparar las calificaciones de ambos grupos de estudiantes en la prueba de conocimiento (pre y post-test) pudo notarse que para la clase invertida (GE) el incremento o variación fue mayor que en la clase tradicional (GC), representando una diferencia significativa de superación en la post-prueba, en correspondencia con lo indicado en otros estudios (González et al., 2017; Mingorance et al., 2017), quienes obtuvieron resultados similares.

Un aspecto muy importante, que corrobora lo señalado en el párrafo anterior, es que los resultados de la prueba t para muestras independientes (GE y GC), confirman que para la condición inicial del experimento no existían diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico de los grupos en comparación (α = .05). Sin embargo, al hacer el cálculo para el post-test, se confirmaron diferencias significativas entre el rendimiento académico de estudiantes que recibieron clases de matemáticas mediante aula invertida y los que lo hicieron bajo una metodología tradicional (α = .05).

Estos resultados confirman hallazgos de otras investigaciones que han demostrado mejores resultados de aprendizaje con el modelo invertido (Aidinopoulou y Sampson, 2017; Kurt, 2017; Mingorance et al., 2017); además de un impacto positivo en el rendimiento estudiantil (Bueno-Alastuey y Andrés-Galar, 2017; González et al., 2017; Jiménez y Domínguez, 2018); mejoras en distintos indicadores matemáticos (Lo y Hew, 2017; Peinado et al., 2019a; Salas y Lugo, 2019); y en forma general, efectos positivos o ganancia sobre el rendimiento académico del grupo experimental (Angelini y García, 2019; Chis et al., 2018; Díaz-Garrido et al., 2017; Escudero, 2020; Hung, 2017; Kostaris et al., 2017; Lin y Hwang, 2018).

En tal sentido, el aula invertida se constituye como una metodología activa y efectiva que causa un impacto significativo en el rendimiento académico del estudiantado, en comparación con la enseñanza tradicional. Por tanto, se subraya la importancia de considerar su implementación como un enfoque pedagógico innovador y una estrategia pertinente para obtener mejoras en el aprendizaje, Postura esta que se ampara en las pruebas empíricas realizadas en este estudio y que se encuentra en correspondencia con otros antes citados, a la vez que se alinea con los planteamientos de algunos defensores del modelo (Espinoza et al., 2019; Fernández-Martín et al., 2020; Gaviria-Rodríguez et al., 2019; Villalba et al., 2018).

Conclusiones

Tomando en consideración el primer objetivo específico, al respecto se concluye que el modelo ADDIE como diseño instruccional resultó ser pertinente, viable y exitoso para la implementación de la metodología de aula invertida; además, se confirma que las aplicaciones PowerPoint, Screencast-O-Matic, Canva, YouTube, así como las plataformas Classroom y Edpuzzle son herramientas adecuadas para utilizarlas en la clase inversa debido a su facilidad de uso, acceso gratuito, entorno amigable y la ayuda que brindan al profesorado en el control de la evaluación.

En relación con el segundo objetivo específico, los resultados refuerzan la evidencia de que la implementación de la metodología de aula invertida tiene un impacto positivo y significativo en el rendimiento académico del estudiantado. Esta conclusión se basa en la observación de que, inicialmente, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos, pero al finalizar la experiencia las diferencias fueron notables y favorables para el grupo experimental que recibió clases mediante el enfoque de aula invertida.

Además, se confirmó que hubo un incremento estadísticamente significativo en las calificaciones del post-test en el grupo invertido, lo que resalta aún más la efectividad del modelo en la mejora del aprendizaje del alumnado en comparación con la enseñanza tradicional.

Como recomendaciones y líneas futuras de investigación, se sugieren las siguientes:

1. Replicar el estudio en distintos centros educativos y con otras disciplinas, a fin de confirmar los resultados en una forma más significativa, contribuyendo así al debate científico y académico que actualmente existe sobre la pertinencia y efectividad del modelo invertido.

2. En virtud de la naturaleza evolutiva de las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se considera esencial continuar investigando y evaluando sobre la forma en que el aula invertida influye en el rendimiento académico del estudiantado. En tal sentido, se sugiere a la comunidad científica que se lleven a cabo otros estudios longitudinales y comparativos para medir el progreso a lo largo del tiempo y, de esta forma, analizar cómo diferentes variables como el acceso a la tecnología, la participación activa del alumnado y la retroalimentación constante, influyen en los resultados.