1. Introducción

Según el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres de la UNDRR, una amenaza es un evento o fenómeno natural, tecnológico o causado por el ser humano que puede causar pérdidas, daños o impactos negativos. La vulnerabilidad se refiere a las condiciones determinadas por factores físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de las amenazas. La exposición denota la presencia de personas, medios de vida, bienes y sistemas en áreas propensas a amenazas. Finalmente, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y sus posibles consecuencias negativas sobre las personas, bienes y sistemas.

Los riesgos naturales son una realidad mundial, sin embargo, su impacto es especialmente fuerte en los países en desarrollo debido a sus limitados recursos para la gestión de desastres y programas de resiliencia (Castellanos, 2022). Situada al sur de México y al norte de Colombia, América Central se ve perjudicada por una actividad sísmica y volcánica considerable, debido a su posición respecto a las placas tectónicas (Alvarado et al., 2017). Además, sus condiciones climáticas están influenciadas por fenómenos como la Convergencia Intertropical y El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), lo cual afecta la dinámica climática y geomorfológica de la región (Hidalgo et al., 2013; Quesada-Román et al., 2020; Durán-Quesada et al., 2020).

Estas condiciones, junto con los cambios en el uso del suelo, aumentan la exposición humana y la vulnerabilidad a desastres como deslizamientos de tierra e inundaciones (Quesada-Román et al., 2021a; Quesada-Román y Campos-Durán, 2023). En las últimas décadas, se ha observado un aumento en los desastres geológicos e hidrometeorológicos en América Central, lo cual ha tenido un impacto significativo en la economía de la región (CEPREDENAC-SICA, 2017; Campos-Durán y Quesada-Román, 2017). Dicho escenario, aunado a la escasez de investigaciones geosistémicas centradas en la zonificación ambiental como instrumento de gestión ambiental preventivo, evidencia la falta de información indispensable para el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial, responsables de regular el uso del suelo y garantizar su sustentabilidad (Rivera-Solís, 2021).

En consecuencia, la falta de políticas de gestión territorial ha llevado a un rápido crecimiento urbano no planificado en ciudades de la región, caracterizado por un desarrollo disperso y una falta de acceso a espacios abiertos (Quesada-Román et al., 2022; Behnisch et al., 2022; Al-Awadhi et al., 2024). La región también presenta los niveles de pobreza más altos por país (El Salvador y Honduras) en América Latina (Santos y Villatoro, 2018). Las amenazas naturales y los desastres afectan de manera desproporcionada a las personas más pobres y vulnerables en todo el mundo (Hallegatte et al., 2020). En conjunto, estas condiciones físicas y humanas aumentan el riesgo para la población de América Central en términos de pérdida de vidas, medios de vida e infraestructura crítica.

La evaluación del riesgo de inundaciones busca reducir las pérdidas en aspectos sociales, económicos, de salud y ambiente (Marengo et al., 2022). Se desarrollan pautas técnicas para reducir los factores de riesgo: amenaza, exposición y vulnerabilidad (Alcántara-Ayala et al., 2022). Los riesgos varían entre países con grados de amenaza similares pero diferentes condiciones de exposición/vulnerabilidad (Quesada-Román y Zamorano-Orozco, 2019; Sejati et al., 2024). Se utilizan índices para mapear zonas de riesgo en áreas con pocos datos como el caso de América Central (Ley et al., 2023). En los últimos años se han desarrollado métodos simples para calcular el riesgo de inundaciones, superar la falta de datos (Quesada-Román, 2021). Además, estos insumos son la base de estudios integrales para el ordenamiento territorial regional (Quesada-Román et al., 2023).

En América Central, la cartografía de amenazas y los análisis de riesgos han sido escasos (Quesada-Román, 2023). Los mapas oficiales de amenazas no son detallados y carecen de actualizaciones continuas. De manera similar, no existen mapas de vulnerabilidad y exposición, ni siquiera en cada municipio, lo cual crea una brecha de conocimiento sobre información clave para reducir el riesgo de desastres (Tavares et al., 2018). Por lo tanto, un enfoque municipal capaz de identificar el riesgo de inundaciones puede proporcionar instrumentos esenciales a las autoridades locales y a los tomadores de decisiones regionales y nacionales a nivel de cuenca. Por consiguiente, al concebir la cuenca hidrográfica como la unidad de análisis espacial primordial para la planificación ambiental, los estudio para su debida zonificación ambiental deben estar fundamentados en el análisis geosistémico del espacio natural (Rivera-Solís, 2022), e incluir, una evaluación del riesgo de inundaciones por municipio para determinar los más vulnerables, pues ayudará a priorizar sus estrategias y planes de gestión del riesgo de inundaciones. Además, la metodología propuesta es una herramienta práctica para evaluaciones de riesgo de inundaciones regionales y nacionales en cuencas hidrográficas utilizando datos locales.

2. Materiales y métodos

2.1 Método y cálculo del riesgo de inundación a escala regional

El estudio nace a raíz del proyecto GEOF-03|2023 “Riesgo de inundaciones a escala de cuencas y municipios en América Central”, el cual obtuvo fondos durante el 2023 por el Programa de Asistencia Técnica (PAT) del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). De allí la razón por la cual se escogieron los países que conformaron el equipo de trabajo de dicho proyecto. Se realizó un análisis estadístico de las variables del riesgo y un análisis espacial realizado en un Sistema de Información Geográfica de escritorio. Se utilizaron 17 entidades espaciales, límites político-administrativos, divisiones de cuencas, zonas de inundación, red vial y distribución de población para los cuatro países a nivel municipal. Además, se emplearon ocho tablas de datos que registran eventos de inundación y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) por municipio. Se manejó el último reporte nacional del IDH por municipio en cada país estudiado, estos varían del 2010 al 2020. El uso del IDH a escala municipal en estudios de vulnerabilidad en países de América Central (y otras regiones del mundo) se justifica por ser el único índice que permite una comparación consistente de las condiciones socioeconómicas entre los municipios, según un cálculo uniforme en todas las áreas estudiadas.

Los registros históricos de inundaciones se extrajeron de la base de datos DesInventar en todo el periodo histórico disponible por país. Para El Salvador hubo datos de 1900 al 2015, para Honduras de 1915 al 2015, para Costa Rica de 1968 al 2022, para Panamá de 1929 al 2020. Se realizó un proceso de unión mediante un identificador único de municipio para vincular la capa espacial y las tablas de datos. Se procesaron los datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se utilizó una operación de recorte para las áreas de inundación, al crear una nueva entidad espacial con polígonos correspondientes a las áreas inundadas para cada municipio, y se calculó el área de estos polígonos. Posteriormente, los datos se exportaron a un archivo Excel y se utilizaron el lenguaje de programación R y el software RStudio para vincular los valores de área de inundación con las entidades espaciales en formato .shp.

Para los datos relacionados con la red vial y la población total, se empleó la herramienta “Summarize Within”. La red vial suma tanto los caminos principales y secundarios, además incluye los puentes en el mismo vector de líneas. En el caso de la red vial, esto consistió en la suma de los kilómetros de red vial para cada municipio, cuyas entidades eran de tipo línea (OSM, 2023). Los datos de población utilizados estuvieron basados en Kontur (2024). Para el cálculo de la población total, se emplearon los datos de densidad de población donde la cantidad de población estaba almacenada en polígonos con formato de hexágono proyectando la población solamente donde se localizan asentamientos humanos (FCL and CIESIN, 2016). La herramienta anterior sumó los valores contenidos en cada polígono, lo cual facilitó generar una capa espacial que reflejaba los resultados de esta suma. El resultado de estos procesos fue la obtención de la densidad de caminos y la densidad de población. La densidad de caminos como de población son indicadores clave en cada municipio que indican mayor exposición de la población, su infraestructura y actividades a inundaciones. Además, especialmente en regiones con limitados datos socioeconómicos, proporcionan indicadores efectivos para evaluar la accesibilidad y concentración de personas, factores críticos en la evaluación del riesgo.

Ya con los datos en una única entidad espacial, se utilizó la capa de cuencas hidrográficas de Centroamérica. Se separaron los polígonos según su ubicación en cada cuenca hidrográfica. Los polígonos encontrados completamente dentro de una sola cuenca hidrográfica no experimentaron alteraciones. Por otro lado, aquellos municipios cuyos polígonos abarcaban dos o más cuencas hidrográficas fueron divididos y segmentados. Durante este proceso se mantuvieron los valores de registro de inundaciones, IDH, densidad de caminos, densidad de población y áreas de inundación en el municipio.

A esta nueva capa espacial, que contiene los municipios divididos por cuencas hidrográficas, se le calculó su área, pues fue utilizada para el cálculo del porcentaje de área del municipio en relación con sus otros segmentos. Al utilizar este valor, se extrapolan los datos donde segmentos con mayor área poseen una mayor cantidad de valor en las distintas variables.

Con el lenguaje de programación en R se generó un identificador para estos nuevos segmentos de municipio por cuencas. Cuando se obtuvieron los datos espaciales divididos por cuencas, junto con las variables de interés y las áreas de los municipios segmentados, se procedió a exportar estos datos para su posterior procesamiento en tablas. Se comenzó por realizar una interpolación de los datos de manera que los registros de inundaciones, la densidad de caminos, la densidad de población y el porcentaje de área de inundación se reflejarán de forma proporcional en función del tamaño del municipio. Estos valores fueron normalizados en una escala de 0 a 1. En cuanto al índice de desarrollo humano (IDH), este fue invertido y luego normalizado, dado que un IDH alto se correlaciona con una menor vulnerabilidad en comparación con municipios con valores bajos.

Con los datos normalizados, se procedió al cálculo de la amenaza, exposición y vulnerabilidad. Para determinar la amenaza, se sumó el porcentaje de área de inundación con el registro de inundaciones normalizado e interpolado. En cuanto a la exposición, se combinaron la densidad de población y la densidad de caminos, ambas interpoladas y normalizadas. Para evaluar la vulnerabilidad, se utilizó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) invertido y normalizado. Los valores resultantes de amenaza y exposición fueron normalizados y luego se emplearon junto al IDH invertido en la siguiente fórmula para el cálculo de riesgo:

RIESGO = (Amenaza 0,3) • (Exposición 0,3) • (Vulnerabilidad 0,3)) • 1000

Se asignó un peso de 0,33 a cada variable con el fin de equilibrar su contribución, además, se multiplicaron los resultados por 1000, pues los valores sin esta multiplicación eran bajos y no guardaban concordancia con los datos trabajados.

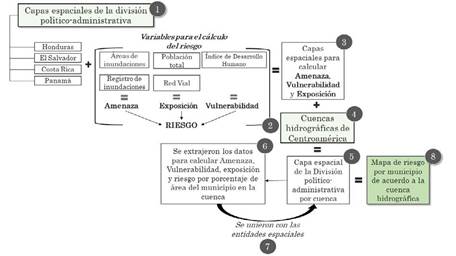

Calculado el riesgo, se combinaron las tablas de los datos procesados con las entidades espaciales, al utilizar el identificador único previamente elaborado. Con los datos en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de escritorio, se categorizaron con el método de Natural Breaks (Jenks y Caspall, 1971), al dividir los resultados en tres clases: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. La Figura 1 muestra en resumen el proceso metodológico y las partes que lo conforman.

Fuente: elaboración propia

Figura 1 Proceso metodológico compacto, sintetiza la metodología y resume el proceso

Aunque existen numerosos desarrollos metodológicos con estadísticas más complejas y enfoques conceptuales avanzados, como la vulnerabilidad diferenciada, la interseccionalidad y el riesgo manifestado en desastres, la metodología se adapta de manera realista a las características comunes de los países en desarrollo con una limitada disponibilidad de datos, como es el caso de América Central. Por lo tanto, puede ser una herramienta útil para un diagnóstico inicial del riesgo de inundaciones a escala regional y de cuenca, lo cual apoya la toma de decisiones en planificación territorial no sólo para América Latina y el Caribe sino para muchos países con condiciones similares del sur global. Todas las tablas e información generada por este proyecto y artículo están disponibles bajo solicitud al autor de correspondencia.

3. Resultados

3.1. Amenaza de inundación por país

En Honduras se identificaron ocho cuencas con valores de amenaza alto, estas fueron Chamelecón, Ulúa, Aguán, Nacaome, Choluteca, Coco (frontera con Nicaragua), Cruta y Warunta. Dentro de estas cuencas los municipios El Progreso, El Negrito, San Manuel, Pimienta, Potrerillos, Santiago de Puringla, Jano, Marcovia, San Lorenzo, Apacilagua, La Soledad y Puerto Lempira fueron categorizados con riesgo alto. Para el caso de la cuenca Chamelecón, esta posee municipios con valores medios de amenaza siendo Veracruz, Florida, Santa Bárbara, San Marcos, Choloma, La Lima y Puerto Cortés. Las cuencas de mayor amenaza se encuentran en el centro, sur y oeste del país, mientras que las de menor amenaza se ubican hacia el este.

La amenaza en El Salvador posee valores altos en las cuencas Estero de Jaltepeque y la Bahía de Jiquilisco. Los municipios con valores más altos de amenaza fueron Santiago Nonualco, San Luis La Herradura, Zacatecoluca, Jiquilisco, Puerto El Triunfo y San Dionisio. El municipio de San Miguel, Ciudad Arce, Sacacoyo, San Salvador y San Francisco Menéndez fueron categorizadas con riesgo alto, pero estas forman parte de cuencas que se catalogaron con amenaza media. Estas cuencas categorizadas con riesgo alto se ubican en las costas del océano Pacífico, hacia el extremo sur del país, así mismo, cuencas categorizadas con amenaza media se encuentran al norte y centro del país.

Las cuencas Tempisque, Península de Nicoya y Costa Norte, Tortuguero y otros, La Estrella, Sixaola y Península de Osa se categorizaron con valores altos de amenaza en Costa Rica. Los municipios con valores más altos fueron Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Puntarenas, Pococí, Talamanca. Los municipios de Upala, San Carlos, Sarapiquí y Bagaces obtuvieron valores altos de amenaza, pero sus respectivas cuencas fueron catalogadas con valores medios de amenaza mientras que los municipios Osa y Golfito posee valores medio en cuencas clasificadas con amenaza alta. Las cuencas con amenaza alta se encuentran principalmente en el golfo de Nicoya al este del país, cuencas al norte y cuencas al este en la vertiente caribe de Costa Rica, cuencas con baja amenaza se hallan en el centro del país y en la región Pacífico Central.

En Panamá, las cuencas ubicadas hacia la región occidental Río Coto y Vecinos, Río Chico, Río Chiriquí, Ríos entre El Fonseca y El Tabasará; las localizadas en la península de Azurero y centro del país Ríos entre El Tonosí y La Villa, Río La Villa, Río Parita, Río Santa María, Río entre el Antón y el Caimito; más, las situadas en la región metropolitana Río Chagres, Ríos entre Caimito y El Juan Díaz, Río Juan Díaz y entre Río Juan Díaz y Pacora, y Río Pacora, fueron las clasificadas con amenaza alta y desembocan en el océano Pacífico. Los municipios Barú, Boquerón, Alanje, David, Dolega, San Félix, Remedios, Guararé, Los Santos, Santa María, Aguadulce, Antón, Colón y Panamá fueron catalogados con amenaza alta. Cuencas con amenaza baja se encuentran distribuidas sobre toda la vertiente norte (desembocan en el océano Atlántico) y en la región oriental del país.

3.2. Exposición de inundación por país

Los municipios con exposición alta ante inundación en Honduras son: San Pedro Sula, La Lima, Choloma, San Pedro Sula, Nueva Arcadia y Dulce Nombre, El progreso, La Lima, San Manuel, Villa Nueva, Pimienta, Potrerillos, San Francisco de Yojoa, Las Lajas, Siguatepeque, Ajuterique, Lejamaní, La Paz, Mapulaca, San Lorenzo, Distrito Central, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Santa Ana de Yusguare. Las cuencas clasificas con exposición alta y que corresponden a los municipios anteriores son Motagua, Chamelecón, Ulúa, Lempa, Nacaome, Choluteca y Río Negro, estas se encuentran al este del país en contacto con los limites políticos administrativos de Guatemala y El Salvador. Para el caso de Río Negro y Motagua, poseen valores de exposición media en sus municipios Choloma, Omoa, El Paraíso, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas, San Fernando, La Encarnación, San Jorge, Concepción de María, y El Triunfo, pero se clasifican como cuencas con alta exposición. Cuencas con media y baja exposición se encuentran hacia el extremo este del país.

Las cuencas de El Salvador con exposición alta se centran al norte y centro del país, estas fueron río Paz, Grande de Sonsonate, Lempa, El Jute, Bocana Toluca y Jiboa. Los municipios con valores de exposición alta fueron Sonzacate, San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado y Soyapango; mientras que los municipios para estas cuencas con valor medio de exposición fueron Ahuachapán, Turín, San Lorenzo, Atiquizaya, El Refugio, Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo, Zaragoza,

Nuevo Cuscatlán, San Marcos, Santo Tomás, y para la cuenca Jiboa fueron Ilopango, El Carmen, Cojutepeque, San Cristóbal y San Ramón.

En el caso de Costa Rica, solo la cuenca Grande de Tárcoles posee exposición alta, los municipios Alajuelita, San José, Flores, San Pablo, Tibás, Goicoechea, Montes de Oca y Curridabat fueron los clasificados con alta exposición. Estos municipios se encuentran en la Gran Área Metropolitana (GAM) centro del país y con más densidad poblacional. Cuencas con valores medios de exposición se encuentran al norte, centro y este del país, mientras que aquellas con valores medios de exposición se ubican al sureste del país.

Se clasificaron únicamente dos cuencas con exposición alta para Panamá siendo Ríos entre El Caimito y El Juan Díaz y Río Juan Díaz y entre Río Juan Díaz y Pacora, estas desembocan en la bahía de Panamá. Para ambas cuencas el municipio San Miguelito es el único categorizado con exposición alta. Cuencas con valores medios de exposición se encuentran en la sección sur del país desembocando en el Golfo de Parita como las cuencas del Río Parita, Río Santa María y Ríos entre el Tonosi y La Villa, así como cuencas que desembocan en la bahía Charco Azul como Río Coto y Vecinos, Río Chiriquí Viejo y Río Chiriquí.

3.3. Vulnerabilidad a inundaciones por país

Se obtuvieron cuatro cuencas con valores altos de vulnerabilidad, las cuales fueron Motagua, Lempa, Warunta y Cruta en Honduras, las primeras en el extremo oeste del país en contacto con zonas fronterizas y las dos últimas en el extremo este en las costas del caribe. Los municipios con valores de vulnerabilidad alta fueron Nueva Frontera, Florida, El Paraíso, Copán Ruinas, San Antonio, San Jerónimo, Concepción, Santa Rita, Cabañas, La Unión, San Jorge, San Fernando, Lucerna, Fraternidad, Dolores Merendón, Puerto Lempira, Wampusirpi, Mercedes, Guarita, Cololaca, San Sebastián, San Manuel, Belén Gualcho, Tambla, San Juan Guarita, Valladolid, Tomalá, San Manuel Colohete, San Marcos de Caiquin, San Andrés, La Virtud, Gualcince, Mapulaca, Santa Cruz, Candelaria, Virginia, Piraera, San Antonio, Erandique, San Juan, San Miguelito, Dolores, San Francisco, Concepción, Santa Lucía, Magdalena, Colomoncagua, Yamaranguila, San Marcos de Sierra, Santa Elena y Yaruna. Las cuencas al norte del país fueron las categorías con vulnerabilidad baja.

Los municipios San Antonio, Nueva Frontera, Florida, La Jigua, San Antonio, San Jerónimo, Dolores, Concepción, Trinidad de Copán, Naranjito, Protección y San Luis fueron municipios catalogados con vulnerabilidad alta, pero en cuencas con valores medios de vulnerabilidad. Los valores de vulnerabilidad en El Salvador se distribuyen de manera que municipios con vulnerabilidad baja se encuentran más al centro del país mientras que los valores de vulnerabilidad media y alta se localizan hacia las periferias del territorio salvadoreño. Los municipios con valores altos de vulnerabilidad se encuentran en las zonas fronterizas del país mientras que los medios se hallan en las periferias y cerca de las costas. Las cuencas clasificadas con vulnerabilidad alta fueron Barra de Santiago, el grupo de cuencas de Sihuapilapa, Mizata, Aguacayo, La Perla, Irayol, Taquillo, Shuza, El Zonte, El Palmar, y Río Turco que se ubican al suroeste del país. También cuencas como la gran cuenca del Lempa, Grande de San Miguel, Goascorán, Siramá, Río Las Conchas o El Jocote, Laguna los Chorros o Maquique, Guarrapuca, San Román, Conchagüita, El Envoque y la cuenca Piedra de Agua.

Los valores altos de vulnerabilidad para Costa Rica están distribuidos en las cuencas de las zonas costeras del país, así como en los límites fronterizos. Cuencas con exposición alta fueron Changuinola en el territorio costarricense, Sixaola, Estrella, Banano, Moín y río Madre de Dios; estas se encuentran al este del país. Los municipios con valores de vulnerabilidad alta fueron Talamanca, Limón, Matina, Puntarenas, Nandayure Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, La Cruz, Bagaces, Cañas, Tilarán, Puntarenas, Montes de Oro, Garabito, Parrita, Tarrazú, Quepos, Dota, Coto Brus, Buenos Aires, Limón, Pococí, Corredores, Coto Brus, La Cruz, Upala, Los Chiles, Tilarán, Sarapiquí, Pococí, Guácimo, Parrita, Tarrazú, León Cortés, Dota, Garabito, San Mateo y Dota.

En Panamá, las cuencas catalogadas con vulnerabilidad alta fueron identificadas en la región occidental (vertiente norte) Río Changuinola, ríos entre Changuinola y Cricamola, Río Calovébora, Río Cricamola y entre Cricamola y Calovébora; y, hacia la vertiente sur la del Río Fonseca y entre los ríos Chiriquí y San Juan, Río Tabasará y Río San Pablo. Ubicadas hacia la región central (vertiente norte), Río Belén y entre Río Belén y Río Coclé del Norte. También, sobre la región oriental las cuencas del Río Bayano, Ríos entre el Bayano y El Santa Bárbara, Río Santa Bárbara y entre Chucunaque, Ríos entre El Mandinga y Armila y Río Chucunaque.

Los municipios con vulnerabilidad alta en Panamá fueron Almirante, Jirondai, Santa Catalina o Calovébora, Omar Torrijos Herrera, Comarca Kuna Yala y Santa Fé de Darién.

3.4. Riesgo por inundaciones en cada país

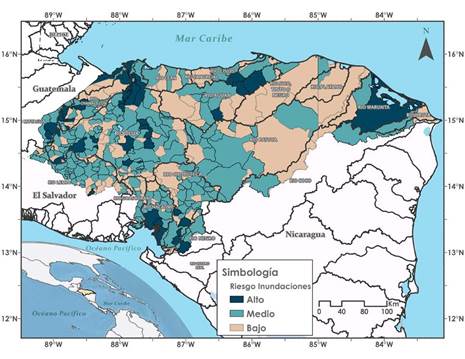

Se clasificaron seis cuencas con un riesgo alto ante inundaciones para Honduras, las cuales son Motagua, Chamalecón, Ulúa, Nacaome, Choluteca y Río Negro. Siete se clasificaron con riesgo medio siendo Lempa, Goascorán, Lean, Aguán, Patuca, Warunta y Cruta. Las cuencas categorizadas como riesgo alto y medio de inundación se encuentran en el centro, oeste y sur del país. Los municipios que conforman estas cuencas pueden verse en la Figura 2.

Para Motagua, esta posee cuatro municipios clasificados como riesgo alto siendo Omoa, Santa Rita, Cabañas y La Encarnación. San Jorge, San Fernando, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida y Nueva Frontera fueron municipios catalogados con riesgo medio. En el caso de la cuenca Chamelecón, los municipios catalogados con riesgo alto fueron Veracruz, San Nicolás, San Antonio, Florida, Macuelizo, Choloma, Puerto Cortés y La Lima. Los municipios Dolores, San Jerónimo, Concepción, Nueva Arcadia, Santa Bárbara, San Luis, San José de Colinas, San Marcos y Petoa se clasificaron con riesgo medio.

Los municipios de San Agustín, San Marcos, Gracias, San Rafael, Santiago de Puringla, Lejamaní, Siguatepeque, San Jerónimo, La Libertad, Las Lajas, Potrerillos, Pimienta, El Progreso, El Negrito, San Manuel y La Lima, fueron clasificados con riesgo alto para la cuenca de Ulúa. Se identificaron múltiples municipios con valores medios que se distribuyen a lo largo de la cuenca. La cuenca Nacaome posee tres municipios catalogados con riesgo alto, estos se encuentran en la cuenca baja y son el municipio de Nacaome, San Lorenzo y Marcovia. En la cuenca media de Nacaome se encuentran los municipios con valores medio de riesgo y en su cuenca alta se aprecia el municipio Lepaterique, el cual está categorizado como riesgo bajo.

El Paraíso, Apacilagua, Santa Ana de Yusguare y Namasigüe son los municipios con riesgo alto de la cuenca Choluteca mientras que para la cuenca Río Negro, El Triunfo es el único municipio con valor riesgo alto. Estos municipios se encuentran en la cuenta baja-media mientras que los municipios con valores medio de riesgo se encuentran a lo largo de la cuenca.

De las cuencas categorizadas con valor medio de riesgo, las que poseen municipios con valores altos de riesgo ante inundaciones para Honduras son Lempa, Aguán y Warunta, Santa Lucía para Lempa, Jano, Sabá, Sonaguera y Tacoa para Aguán y Puerto Lempira para Warunta, así mismo la Tabla 1 muestra las cuencas para Honduras y los municipios con riesgo alto que la conforma.

Fuente: elaboración propia

Figura 2 Distribución espacial del riesgo ante inundaciones según su clasificación por municipio de Honduras perteneciente a cada cuenca hidrográfica

Tabla 1 Cuencas y municipios catalogados con riesgo ante inundación alto para Honduras

| Nombre de la cuenca | Clasificación de la cuenca | Municipio |

|---|---|---|

| Motagua | ALTO | Omoa, Santa Rita, Cabañas, La Encarnación |

| Chamelecón | ALTO | Veracruz, San Nicolás, San Antonio, Florida, Macuelizo, Choloma, Puerto Cortés, La Lima |

| Nombre de la cuenca | Clasificación de la cuenca | Municipio |

| Ulúa | ALTO | San Agustín, San Marcos, Gracias, San Rafael, Santiago de Puringla, Lejamaní, Siguatepeque, San Jerónimo, La Libertad, Las Lajas, Potrerillos, Pimienta, El Progreso, El Negrito, San Manuel, La Lima |

| Nacaome | ALTO | Nacaome, San Lorenzo, Marcovia |

| Choluteca | ALTO | El Paraíso, Apacilagua, Santa Ana de Yusguare, Namasigüe |

| Río Negro | ALTO | El Triunfo |

Fuente: elaboración propia.

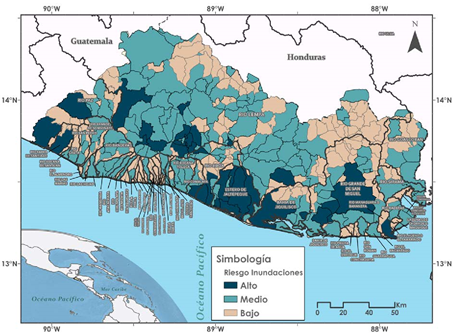

En el caso de El Salvador, trece cuencas fueron categorizadas con riesgo alto ante inundaciones, estas pueden verse en la Tabla 2. Las cuencas con riesgo alto son Río Paz, Las Marías, Mandinga, Lempa, Estero de San Diego, Bocana Toluca, Comalapa, Jiboa, Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Río Managuara o Bananera, Maderas y Volcán Conchagua.

Los municipios con riesgo alto ante inundación se aprecian en la Figura 3. Para la cuenca Paz, los municipios fueron San Francisco Menéndez y Ahuachapán, esta cuenca también posee municipios con valores medios de riesgo siendo San Sebastián Salitrillo, Chalchuapa, Atiquizaya y Turín. Las Marías, al igual que la cuenca Mandinga, posee valores medios de riesgos en sus municipios siendo Acajutla para la primera y Sonsonate, Cuisnahuat y Santa Isabel Ishuatán para la segunda.

La cuenca Lempa posee catorce municipios con valores de riesgo alto siendo Santa Ana, Ciudad Arce, Sacacoyo, Colón, Aguilares, Apopa, Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, Delgado, Soyapango, Tonacatepeque, El Carmen y Berlín. Estos se ubican en el centro del país y en la cuenca alta, a excepción del municipio de Berlín que se encuentra en la cuenca media-baja. Se identificaron muchos municipios con valores medios de inundación, estos se encuentran distribuidos a lo largo de la cuenca, los valores bajos de riesgo ante inundación se hallan al norte y al noreste del país.

Los municipios La Libertad para la cuenca Estero San Diego, y San Marcos, Santo Tomás, Panchimalco, Huizúcar, Rosario de Mora, y la sección de La Libertad para la cuenca Bocana Toluca se clasificaron con riesgo medio. Para la cuenca Comalapa, San Luis Talpa se clasificó con riesgo alto mientras que La Libertad, Olocuilta y San Juan Talpa se clasificaron con riesgo medio ante inundaciones. Igualmente, la sección del municipio San Luis Talpa se clasificó como riesgo alto ante inundaciones para la cuenca Jiboa, además de los municipios de San Pedro Masahuat e Ilopango.

Fuente: elaboración propia

Figura 3 Distribución espacial del riesgo ante inundaciones según su clasificación por municipio de El Salvador perteneciente a cada cuenca hidrográfica

Cinco de los diez municipios de la cuenca del Estero de Jaltepeque fueron clasificados con riesgo alto, tres con riesgo medio y dos con riesgo bajo. Entre los municipios clasificados con riesgo alto se tienen San Luis La Herradura, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, Zacatecoluca y Tecoluca, los municipios San Pedro Masahuat, El Rosario y San Rafael Obrajuelo se clasificaron con riesgo medio.

Para la cuenca de la Bahía de Jiquilisco, los municipios de Jiquilisco y San Dionisio fueron clasificados con valores alto de riesgo ante inundaciones, Puerto El Triunfo, Usulután. Ozatlán y Jucuarán se clasificaron con valores medios de riesgo.

Las cuencas Managuara o Bananera, Maderas y volcán Conchagua se ubican al este del país, limitando con las aguas del Golfo de Fonseca. El municipio La Unión fue clasificado con riesgo ante inundación alto para la cuenca Managuara y riesgo medio para las cuencas de Maderas y Volcán Conchagua, mientras que el municipio Conchagua fue clasificado con riesgo medio para las cuencas Maderas y Volcán Conchagua.

Tabla 2 Cuencas y municipios catalogados con riesgo ante inundación alto para El Salvador

| Nombre de la cuenca | Clasificación de la cuenca | Municipio |

|---|---|---|

| Río Paz | ALTO | San Francisco Menéndez, Ahuachapán |

| Las Marías | ALTO | Acajutla (riesgo medio) |

| Mandinga | ALTO | Sonsonate, Cuisnahuat, Santa Isabel Ishuatán (riesgo medio) |

| Lempa | ALTO | Santa Ana, Ciudad Arce, Sacacoyo, Colón, Aguilares, Apopa, Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, Delgado, Soyapango, Tonacatepeque, El Carmen, Berlín |

| Estero de San Diego | ALTO | La Libertad (riesgo medio) |

| Bocana Toluca | ALTO | San Marcos (riesgo medio), Santo Tomás (riesgo medio), Panchimalco (riesgo medio), Huizúcar (riesgo medio), Rosario de Mora (riesgo medio), La Libertad (riesgo medio) |

| Comalapa | ALTO | San Luis Talpa |

| Jiboa | ALTO | San Luis Talpa, San Pedro Masahuat, Ilopango, |

| Estero de Jaltepeque | ALTO | San Luis La Herradura, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, Zacatecoluca, Tecoluca |

| Bahía de Jiquilisco | ALTO | Jiquilisco, San Dionisio |

| Río Managuara o Bananera | ALTO | La Unión |

| Maderas | ALTO | Conchagua (riesgo medio), Managuara (riesgo medio) |

| Volcán Conchagua | ALTO | Conchagua (riesgo medio), Managuara (riesgo medio) |

Fuente: elaboración propia.

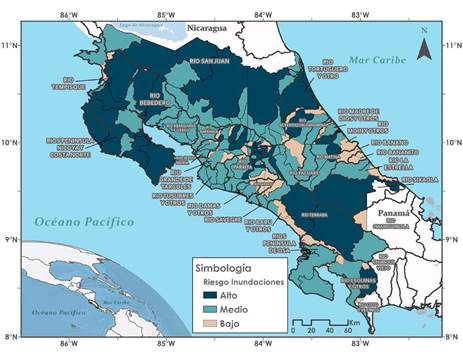

Se categorizaron cuatro cuencas con riesgo ante inundación alto para Costa Rica, catorce con riesgo medio ante inundación y diez con riesgo bajo. Las cuencas catalogadas con riesgo alto se pueden apreciar en la Tabla 3, estas fueron Península de Nicoya y Costa Norte, Tempisque, Grande de Tárcoles y Península de Osa. Las cuencas con riesgo medio son San Juan, Bebedero, Abangares, Tortuguero, Reventazón-Parismina, Tusubres, Parrita, Damas, Naranjo, Térraba, Esquinas, Estrella, Moín y río Madre de Dios. Estas cuencas se encuentran en el centro del país, la sección norte y el Pacífico de Costa Rica, así como en la Península de Nicoya.

Los municipios Puntarenas, Nandayure, Nicoya y Santa Cruz para la cuenca de la Península de Nicoya fueron catalogados con riesgo alto, mientras que los municipios para esta misma cuenca La Cruz, Carrillo y Hojancha presentan valor medio de riesgo ante inundación. Para la cuenca del Tempisque los municipios Liberia, Carrillo y Santa Cruz fueron catalogados con riesgo alto, mientras que Nicoya y Bagaces fueron considerados de riesgo medio.

En el caso de la cuenca del río Grande de Tárcoles, se clasificaron los siguientes municipios con riesgo alto: Goicochea, La Unión, Curridabat, Desamparados, Alajuelita, San José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Flores, Alajuela, Grecia y Palmares, todos estos se encuentran en la cuenta alta. Municipios como Aserrí, Montes de Oca, Moravia, San Isidro, San Rafael, Barva, Santa Bárbara, Belén, Escazú, Poás, Naranjo, Atenas, Mora, Turrubares y Puntarenas fueron clasificados como riesgo medio de inundación. La última cuenca clasificada con riesgo alto fue la de la Península de Osa, esta posee dos municipios, estos son Puntarenas y Golfito clasificados con riesgo medio de inundación.

De las cuencas catalogadas con riesgo medio cabe resaltar San Juan, Térraba, Parrita, Tortuguero y Bebedero. Para la primera, esta posee cuatro municipios catalogados con riesgo ante inundaciones alto, los cuales son Sarapiquí, San Carlos, Los Chiles y Upala. La cuenca del Bebedero posee cuatro municipios, dos de estos fueron catalogados como riesgo alto y dos como riesgo medio, los de riesgo alto corresponden a Bagaces y Cañas, mientras que los de riesgo medio son Tilarán y Abangares.

Para la cuenca Parrita, los municipios categorizados con riesgo alto son Aserrí y Desamparados. La cuenca del río Térraba posee dos municipios con valores de riesgo alto: Pérez Zeledón y Buenos Aires; mientras que posee un municipio con valor de riesgo medio, el cual es Coto Brus. La cuenca Tortuguero posee un municipio con valor alto: Pococí. Los municipios de Matina y Talamanca se categorizaron con valor de riesgo alto, pero las cuencas Matina y Sixaola fueron categorizadas con valor de riesgo bajo ante inundaciones. Los municipios y sus distintas clasificaciones pueden verse en la Figura 4.

Fuente: elaboración propia

Figura 4 Distribución espacial del riesgo ante inundaciones según su clasificación por municipio de Costa Rica perteneciente a cada cuenca hidrográfica

Tabla 3 Cuencas y municipios catalogados con riesgo ante inundación alto para Costa Rica

| Nombre de la cuenca | Clasificación de la cuenca | Municipio |

|---|---|---|

| Península de Nicoya y Costa Norte | ALTO | Puntarenas, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz |

| Tempisque | ALTO | Liberia, Carrillo, Santa Cruz |

| Grande de Tárcoles | ALTO | Goicochea, La Unión, Curridabat, Desamparados, Alajuelita, San José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Flores, Alajuela, Grecia, Palmares |

| Península de Osa | ALTO | Puntarenas, Golfito |

Fuente: elaboración propia.

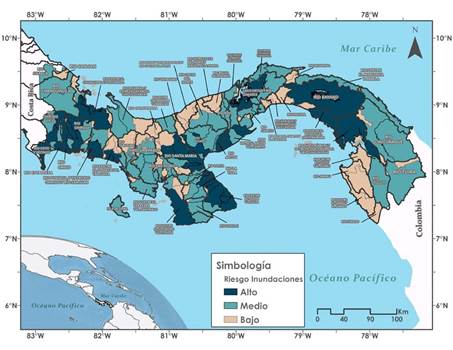

Las cuencas clasificadas con riesgo alto ante inundaciones para Panamá son Río Coto y Vecinos, Río Chiriquí Viejo, Río Escárrea, Río Chico, Río Chiriquí, Ríos entre Tabasará y San Pablo, Ríos entre Tonosí y La Villa, Río La Villa, Río Parita, Río Santa María, Río Grande, ríos entre El Antón y El Caimito, Río Caimito y entre El Indio y El Chagres. Estas, con sus respectivos municipios clasificados con riesgo alto, pueden verse en la Tabla 4.

Para la cuenca Río Coto y Vecinos, el municipio Barú fue categorizado con riesgo ante inundaciones alto, igualmente, los municipios de Tierras Altas y Bugaba para la cuenca del Río Chiriquí Viejo poseen la misma clasificación; mientras que los de Renacimiento, Barú para la sección en la cuenca del Río Chiriquí Viejo, y Alanje para esta misma cuenca se clasificaron de riesgo medio. En la cuenca del Río Escárrea, el municipio Alanje fue categorizado con riesgo alto mientras que el municipio Bugaba, con riesgo medio. El municipio de Alanje en su sección para la cuenca del Río Chico se clasificó con riesgo alto al igual que su municipio Boquerón, mientras que los municipios Boquerón y David fueron catalogados con riesgo medio. El municipio David para la cuenca del Río Chiriquí posee valor de riesgo alto al igual que los municipios Dolega y Boquete, mientras que el municipio Guala se clasificó con riesgo medio.

Los municipios Pedasí, Pocrí, Las Tablas, Guararé y Los Santos para la cuenca entre los ríos Tonosí y La Villa fueron catalogados con valores de riesgo ante inundación alta, el municipio Tonosí para la misma cuenca se clasificó de riesgo medio. La cuenca del Río La Villa posee dos municipios con riesgo alto y tres con riesgo medio, los que poseen riesgo medio son Los Pozos, Macara y Pesé, los de altos de riesgo corresponden a Chitré y Los Santos. Así mismo, el municipio Chitré, para su sección en la cuenca Parita, se categorizó con valores de riesgo alto, mientras que municipios como Ocú, Pesé y Parita fueron catalogados con valores de riesgo medio para esta cuenca.

Para la cuenca del Río Santa María, los municipios catalogados con riesgo alto son San Francisco, Calobre, Aguadulce, Santa María y Parita, mientras que el municipio de Santiago se clasifica con valor de riesgo medio. El municipio de Agua Dulce, en su sección en la cuenca del Río Grande, se categoriza con valor de riesgo medio junto a los municipios Olá, La Pintada, Penonomé y Antón, y el municipio Natá con valor de riesgo alto. La cuenca entre los ríos El Antón y El Caimito se indica con riesgo alto, los municipios Antón y Chame para su sección en la cuenca, fueron catalogados con riesgo alto, mientras que los municipios San Carlos y Capira posee valor de riesgo medio y los municipios La Chorrera y Arraiján poseen esta misma clasificación para la cuenca del Río Caimito. El municipio Chagres fue categorizado con riesgo medio para la cuenca entre los ríos Indio y Chagres.

Las cuencas consideradas de riesgo medio ante inundaciones corresponden a Río Sixaola, Río San San, ríos entre Changuinola y Cricamola, ríos entre Fonseca y Tabasará, Río San Pablo, Río San Pedro, Ríos entre San Pedro y Tonosí, Río Tonosí, Río Antón, Río Coclé del Norte, Río Chagres, Ríos entre Chagres y Mandinga, ríos entre El Caimito y El Juan Díaz, ríos entre El Bayano y El Santa Bárbara, y Río Santa Bárbara y ríos entre Santa Bárbara y Chucunaque.

De las anteriores cuencas cabe mencionar la cuenca de los ríos entre el Changuinola y Cricamola, que posee valores de riesgo alto para sus municipios Chiriquí Grande y Jirondai. Así mismo, la cuenca del Río Fonseca y los ríos entre Chiriquí y San Juan cuenta con el municipio San Lorenzo, categorizado de riesgo alto, y el municipio David y Besikó con valor de riesgo medio. La cuenca de los ríos entre Fonseca y Tasabará posee dos municipios con valor de riesgo alto: San Félix y Remedios; además del municipio Tolé clasificado con valor de riesgo medio. Los municipios Mariato y Santiago fueron catalogados con riesgo alto y medio, respectivamente, para la cuenca de los ríos entre El San Pedro y El Tonosí. Para la cuenca del Río Chagres, los municipios la Chorrera y Colón fueron catalogados con riesgo alto, mientras que los municipios Capira, Arraiján y Panamá se catalogaron con riesgo medio. Para las cuencas que resultaron categorizadas con riesgo ante inundación bajo, cabe resaltar la cuenca del Río Bayano donde el municipio Chepo se categoriza de riesgo alto. La distribución de estos municipios y su categoría se pueden ver en la Figura 5.

Fuente: elaboración propia

Figura 5 Distribución espacial del riesgo ante inundaciones según su clasificación por municipio de Panamá perteneciente a cada cuenca hidrográfica

Tabla 4 Cuencas y municipios catalogados con riesgo ante inundación alto para Panamá

| Nombre de la cuenca | Clasificación de la cuenca | Municipio |

|---|---|---|

| Ríos Coto y Vecinos | ALTO | Barú |

| Río Chiriquí Viejo | ALTO | Tierras Altas, Bugaba |

| Río Escárrea | ALTO | Alanje |

| Río Chico | ALTO | Alanje, Boquerón |

| Río Chiriquí | ALTO | David, Dolega, Boquete |

| Ríos Entre Tabasará y San Pablo | ALTO | Soná (riesgo medio) |

| Ríos Entre Tonosí y La Villa | ALTO | Pedasí, Pocrí, Las Tablas, Guararé, Los Santos |

| Río La Villa | ALTO | Chitré, Los Santos |

| Río Parita | ALTO | Chitré |

| Río Santa María | ALTO | San Francisco, Calobre, Aguadulce, Santa María, Parita |

| Río Grande | ALTO | Agua dulce (riesgo medio) |

| Ríos Entre El Antón y El Caimito | ALTO | Antón, Chame |

| Río Caimito | ALTO | La Chorrera (riesgo medio), Arraiján (riesgo medio) |

| Río Caimito y entre El Indio y El Chagres | ALTO | Chagres (riesgo medio) |

Fuente: elaboración propia.

Para la región centroamericana, se analizaron los valores máximos de riesgo para clasificar las siguientes cuencas como riesgo alto ante inundación para la región en su totalidad, esto puede verse en la Figura 6. Las cuencas con riesgo alto de inundación son la Grande de Tárcoles, ubicada en el territorio de Costa Rica; las cuencas Grande de San Miguel, Bahía de Jiquilisco, Estero de Jaltepeque y Jiboa. Las anteriores se encuentran en su totalidad en El Salvador, mientras que cuencas como Río Paz y Lempa se ubican entre los límites político-administrativos de Guatemala y El Salvador para la primera y entre Guatemala, El Salvador y Honduras para la segunda. También, para la cuenca Chamelecón, esta se ubica entre Guatemala y Honduras. Las cuencas del Río Nacaome y el Río Choluteca también fueron catalogadas con riesgo alto para la región, estas se localizan en el territorio hondureño. Los municipios para cada cuenca pueden verse en la Tabla 5.

Tabla 5 Cuencas con riesgo alto en la región

| Nombre de la cuenca | Municipios categorizados con riesgo alto que conforman la cuenca | Valor máximo de riesgo |

|---|---|---|

| Río Ulúa | San Agustín, San Marcos, Gracias, San Rafael, Santiago de Puringla, Lejamaní, Siguatepeque, San Jerónimo, La Libertad, Las Lajas, Potrerillos, Pimienta, El Progreso, El Negrito, San Manuel, La Lima | 1 |

| Río Lempa | Santa Ana, Ciudad Arce, Sacacoyo, Colón, Aguilares, Apopa, Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, Delgado, Soyapango, Tonacatepeque, El Carmen, Berlín y Santa Lucía | 1 |

| Río Grande de Tárcoles | Goicochea, La Unión, Curridabat, Desamparados, Alajuelita, San José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Flores, Alajuela, Grecia, Palmares | 1 |

| Río Jiboa | Ilopango, San Pedro Masahuat, San Luis Talpa | 0,75314 |

| Nacaome | Nacaome, San Lorenzo, Marcovia | 0,75184 |

| Río Paz | San Francisco Menéndez, Ahuachapán | 0,712028 |

| Río Grande de San Miguel | San Miguel, El Tránsito, Concepción Batres | 0,688258 |

| Jaltepeque | San Luis la Herradura, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, Zacatecoluca, Tecoluca | 0,666904 |

| Bahía de Jiquilisco | San Dionisio, Jiquilisco | 0,579996 |

| Río Choluteca | El Paraíso, Apacilagua, Santa Ana de Yusguare, Namasigüe | 0,569798 |

| Río Chamelecón | Veracruz, San Nicolás, San Antonio, Florida, Macuelizo, Choloma, Puerto Cortés, La Lima | 0,553431 |

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 6 se puede observar las categorías de las cuencas utilizando los valores máximos de riesgo de los municipios que las conforman. En las cuencas ubicadas al norte de la región se encuentra una agrupación catalogada con riesgo alto ante inundación. Cabe resaltar que la cuenca del Grande de Tárcoles se clasifica como riesgo alto mientras que en el extremo sur de Centroamérica no se clasificaron cuencas con valores altos ante inundación.

4. Discusión

Para los resultados obtenidos, 36 cuencas fueron catalogadas con riesgo alto ante inundación, 6 en Honduras, 13 en El Salvador, 4 en Costa Rica y 14 en Panamá. Junto a lo anterior y el análisis presentado, se pueden identificar las cuencas y los municipios con mayor riesgo.

4.1 Riesgo de inundaciones en Honduras

En Honduras los resultados del estudio llevado a cabo pueden contrastarse con el Informe de Misiones de Evaluación UNDAC para las Tormentas Eta e Iota con fecha de 15 de diciembre del 2020 (UNDAC, 2020). Este informe muestra municipios que fueron afectados por inundaciones, muchos de estos corresponden a municipios catalogados con riesgo alto ante inundaciones. Así mismo y para igual evento, la evaluación de los efectos e impacto de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras por la Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo (Cepal, 2021), menciona que las inundaciones son el evento más frecuente seguido por las tormentas. Las inundaciones en el periodo de 1970 a 2019 fueron un total de 36 eventos con una población afectada de 1 790 300. La población afectada fue principalmente por caudales extremos en ríos, inundaciones y exceso de lluvia. Gran parte de las inundaciones por este evento fueron en el Valle de Sula, el cual alberga municipios como El Progreso, Puerto Cortés, El Negrito, La Lima, entre otros que fueron catalogados con riesgo alto ante inundación por la metodología utilizada y los cuales se encuentran en las cuencas Chamelecón, Ulua y Lean.

Aunado a lo anterior, Suárez y Sánchez (2012) muestran una tendencia hacia el crecimiento de los eventos hidrometeorológicos, siendo las inundaciones el más recurrente, junto a esta recurrencia mencionan que este tipo de eventos son los que afectan a más números de personas siendo causa de esto la falta de estrategias en la gestión de riesgo, la planificación rural y urbana, así como el gran aumento demográfico en zonas de alto riesgo. Bajo lo anterior, este estudio brinda las oportunidades de trabajar en estas áreas identificadas y funcionar para la prevención de los efectos que causan las inundaciones y el riesgo que viene con esto.

Las cuencas Motagua, Chamelecón, Ulua, Nacaome, Choluteca y Río Negro se destacan por presentar un riesgo alto ante inundaciones (Quesada-Román et al., 2024 a) . Estas albergan una combinación de municipios con niveles variables de riesgo, desde aquellos clasificados como alto hasta los catalogados como medio (World Bank, 2018; PNUD, 2022; CEPAL 2021, 2022; Este panorama resalta la necesidad de aplicar medidas de adaptación y mitigación específicas en cada área, considerando las características geográficas y socioeconómicas de los municipios afectados.

El Informe de Evaluación Regional sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe evidencia nuevos patrones de riesgo en América Latina y el Caribe, concentrándose de forma acelerada en las áreas urbanas medianas y pequeñas que están creciendo en la región, más de la mitad de las ciudades de 500.000 o más habitantes son altamente vulnerables al menos un tipo de amenaza natural; en América Latina y el Caribe, alrededor de unas 340 millones de personas habitan en ciudades de este tipo. A su vez, el Informe Disasters in numbers del Centre for Research on the epidemiology of Disasters(CRED, 2021) presenta análisis comparativos para la ocurrencia de desastres a nivel global y de acuerdo con el tipo de desastres con mayor ocurrencia queda claro que las inundaciones han sido el evento más recurrente tanto para el período 2001-2020 como para el año 2021, presentando en total 163 y 223 eventos respectivamente; este estudio evidencia que en las Américas es donde se sufre mayor pérdida económica por los diferentes impactos en ambos periodos de estudio y sigue sosteniendo que las inundaciones y las tormentas reportan mayores impactos en términos económicos.

Lo anteriormente expuesto, sustenta los resultados que este estudio arroja para el caso de Honduras, se puede evidenciar que las afectaciones por inundaciones se concentran en regiones que coinciden con las que este estudio cataloga como de más alto riesgo; los municipios del corredor centro-sur, centro-occidente, la región noroccidental, la región norte y al este en el Departamento de Gracias a Dios. La mayor cantidad de episodios de afectación por inundación se observan en los municipios del Departamento de Cortés, Santa Bárbara, Lempira, Yoro, Colón, Gracias a Dios y hacia el sur en municipios de los Departamentos del Valle y Choluteca, así como en la zona central en el municipio del Distrito Central, en donde las inundaciones urbanas son evidentes en los inviernos cada año; departamentos pertenecientes a las cuencas que resultaron con riesgo alto o medio por inundación en este estudio como Ulua, Chamelecón, Lempa, Aguan, Patuca, Coco o Segovia, Kruta, Plátano, Goascorán, Nacaome y Choluteca.

En consecuencia, los Estados de vulnerabilidad en estas cuencas y sus municipios más afectados aumentan debido al el impacto constante, los bajos índices de desarrollo humano en la mayoría de ellas así como la baja capacidad adquisitiva sumado a una política de recuperación y reconstrucción efectiva inexistente y a la baja resiliencia exacerban la problemática debilitando las economías locales, esto a su vez causa que las personas se ubiquen en zonas expuestas, lo cual genera finalmente la reconstrucción del riesgo.

4.2 Riesgo de inundaciones en El Salvador

Sobre los resultados en El Salvador, el Análisis de Riesgo por Inundación en Cuencas Prioritarias y Perfil de Riesgo por Inundaciones presentado en el 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo posee una metodología similar a la elaborada en este documento a diferencia de la empleada por dicha institución, pues está dirigida a la cuantificación de las pérdidas. Dicho documento cuenta con un mapa que muestra las zonas susceptibles a inundación. Las zonas con susceptibilidad alta se encuentran principalmente en contacto con el Océano Pacífico mientras que adentrándonos en el continente se hallan cerca de los grandes afluentes y lagos del país. Los departamentos de Usulután, San Miguel, La Unión, La Paz, Sonsonate y Ahuachapán poseen esta categoría dada por el Banco Interamericano de Desarrollo, mismo resultado que concuerda con lo que se aprecia en la metodología aplicada para este estudio, siendo las cuencas San Miguel, Bahía de Jiquilisco, Estero de Jaltepeque, Jiboa, Comalapa y las cuencas de Río Paz y Barra de Santiago.

Las inundaciones no son un fenómeno que únicamente se presenta en la actualidad, han sido recurrentes en la ciudad de San Salvador, municipio clasificado con riesgo alto ante inundaciones utilizando la metodología presente en este documento. Estos entes mencionan registros que van de 1915 al 2015, las causas son variadas siendo la expansión del desarrollo urbano por los lugares de construcción y la impermeabilización del suelo, los accidentes geomorfológicos, una mala red de aguas de lluvias, así como una falta de responsabilidad institucional. Autores como Marineros y García (2021) hablan de los desastres naturales en El Salvador para una cronología de 1900 al 2020, ellos mencionan que terremotos, inundaciones y flujos de escombros han sido los más frecuentes y con más impactos. En el caso de las inundaciones afirman que hubo grandes inundaciones en la cuenca Lempa para su parte baja donde municipios como Berlín fueron categorizados con riesgo alto mientras que municipios como San Vicente, Mercedes Umaña y Tecoluca con riesgo medio.

Las zonas mayormente susceptibles a la inundación en El Salvador, se ubican en las partes bajas de las cuencas, típicamente la zona costera cercano a la desembocadura de los ríos, así como en las cercanías de cuerpos de agua como embalses y lagunas, como el caso de la zona sur de Ahuachapán y Sonsonate, zona costera frente a la cordillera El Bálsamo, parte baja cuenca río Jiboa, Jalponga y estero de Jaltepeque, parte baja de la cuenca del Río Grande de San Miguel y Bahía de Jiquilisco, como también las riberas de los principales ríos en la cuenca del río Lempa (MARN, 2010).

Zonas de riesgo de inundación por el paso del huracán Julia fueron los municipios Pasaquina, Conchagua, Intipucá, Chirilagua, San Dionisio, Puerto El Triunfo, Jiquilisco, Tecoluca, San Pedro Masahuat, San Luis La Herradura, San Luis Talpa, La Libertad, Tamanique, Teotepeque, Acajutla, San Francisco Menéndez y Jujutla. Los municipios anteriores concuerdan con los catalogados con riesgo alto y medio ante inundación para El Salvador.

4.3 Riesgo de inundaciones en Costa Rica

La cartografía que presenta este informe muestra concordancia con respecto a la que se generó en este documento para Costa Rica, se pueden apreciar valores altos de amenaza en los municipios de las cuencas San Juan, Tortuguero, Bebedero y Tempisque, así como en las de la Península de Nicoya y Zona Norte, también valores medios en las cuencas La Estrella, Térraba y Península de Osa para ambos estudios. Para el estudio de Quesada-Román (2022a), los municipios al norte en las cuencas de San Juan, Tortuguero, Tempisque y municipios en las cuencas Tusubres, Parrita y Damas fueron categorizados con riesgo alto ante inundaciones. En este estudio se categorizaron más municipios en riesgo alto ante inundaciones, los cuales pueden apreciarse en las cuencas del Río Sixaola, Térraba, Grande de Tárcoles y la Península de Nicoya. Históricamente estas regiones ya han sido afectadas por inundaciones y han sido estudiadas en diversos trabajos (Quesada-Román, 2017). En zonas altamente urbanizadas se ha visto que la densidad de caminos, así como de población sumado a la cercanía de ríos en condiciones de mayor vulnerabilidad pueden favorecer la ocurrencia de inundaciones (Quesada-Román et al., 2021; Quesada-Román, 2022b; Garro-Quesada et al., 2023).

Arroyo-González (2011) estudió la incidencia de eventos hidrometeorológicos, en su estudio se puede apreciar la cantidad de inundaciones por distrito para cada provincia, en el caso de San José se encontrar muchos registros en el municipio Desamparados, Pérez Zeledón y Santa Ana, Para la provincia de Puntarenas se aprecian en los municipios Puntarenas, Aguirre y Golfito; para Alajuela se detectan en los municipios de Alajuela, San Carlos y Upala; para Heredia en los municipios de Heredia, Sarapiquí y Flores; para la provincia de Cartago en los municipios de Cartago, La Unión y Turrialba, para Limón en los de Limón, Siquirres, Pococí y Matina. Y para la provincia de Guanacaste, los municipios de Carrillo, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Cañas y Nandayure. Estos, en su mayoría, se catalogan con riesgo alto ante inundación por la metodología aquí empleada, solo algunos de estos fueron asignados con riesgo ante inundación medio (Orozco-Montoya et al., 2022; Quesada-Román et al., 2023). De acuerdo con los escenarios de cambio climático para mediados del siglo XXI, se proyectan mayores inundaciones especialmente en la vertiente Pacífica (Hidalgo et al., 2024), además los impactos de ciclones tropicales son cada vez más intensos (Quesada-Román, 2024; Quesada-Román et al., 2024b).

4.4 Riesgo de inundaciones en Panamá

Para el caso en Panamá, los resultados obtenidos en la metodología aquí utilizada pueden contrastarse con los resultados que muestra el Ministerio de Ambiente de la república de Panamá (2022) en su diagnóstico de áreas propensas a inundaciones para el 2022. Este, al igual que el estudio aquí presente, utilizó datos del Sistema de Inventario de Desastre DesInventar, donde concluyen que las zonas más impactadas por eventos hidrometeorológicos fueron Tierras Altas en Chiriquí (riesgo alto según la metodología utilizada en este documento), Bocas del Toro, Ciudad de Panamá (municipio categorizado con riesgo medio), Panamá Oeste (La Chorrera y Chame categorizado con riesgo alto ante inundaciones), Darién (Santa Fe con riesgo alto) y Panamá (Chimán y Chepo con riesgo alto ante inundaciones).

Así mismo, Lince (2023) en el Plan de Inundaciones de Panamá presenta una cartografía de susceptibilidad a inundaciones donde identifica cinco áreas de mayores inundaciones que concuerdan con lo que este documento expresa, la primera se ubica cerca y en los municipios de La Chorrera y Colón, ambos con categoría de riesgo alto; la tercera en Tonosí donde el municipio Mariato y el municipio de Tonosí fueron categorizados con riesgo alto y medio respectivamente, y la quinta en y cerca de municipios como Barú, Bugaba y Alanje con categoría de riesgo alto ante inundación.

Para Panamá en el periodo 1990-2013, el porcentaje de eventos de origen natural y específicamente de inundaciones fue de 57 % según Gordon (2014), este autor menciona que este tipo de eventos es el que más muertes causa y el que provoca las mayores pérdidas en tema de vivienda e infraestructura. En la cartografía que muestra el autor, se observan concordancia con los municipios categorizados con riesgo alto ante inundación en las zonas de amenazas categorizadas con inundaciones. A través del análisis de los eventos contenidos en la base de datos DesInventar, es posible afirmar que Panamá tiene un alto grado de exposición a los desastres naturales; y en los últimos cuatro lustros (23 años), más de 100 00 viviendas y 1.5 millones de panameños se han visto afectados de forma negativa (Gordón, 2014). Un estudio reciente de Quesada-Román et al. (2024c) describe que las amenazas naturales más recurrentes en Panamá son inundaciones, deslizamientos y vientos fuertes.

Los resultados de esta pesquisa son realmente relevantes, pues, en un reciente estudio sobre la investigación y publicación científica de artículos en la base Web of Science (WoS), que analizaron el riesgo de inundación en América Latina y el Caribe; para la República de Panamá no se citan registros ni evidencias (Pinos y Quesada-Román, 2022). Así, a través de la información estadística seleccionada, el uso de las geotecnologías y la certera selección de las técnicas que ofrece, fue posible obtener resultados puntuales e inéditos que permitieron reconocer y delimitar eficazmente las áreas de riesgo por inundación en la República de Panamá. Los estudios para evaluar el riesgo contemplan el análisis de las amenazas, el grado de exposición y de vulnerabilidad; por tanto, el plano de riesgo como producto final representa una eficaz herramienta para la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial y gestión del riesgo (DG-SINAPROC, 2022).

Conclusiones

Las conclusiones del análisis en América Central revelan una preocupante escasez de cartografía de amenazas y análisis de riesgos, especialmente en lo referente a inundaciones. La falta de mapas detallados de amenazas, vulnerabilidad y exposición a escala municipal crea una brecha de conocimiento crítica para la gestión del riesgo de desastres. Los principales municipios y cuencas hidrográficas identificados con alto riesgo de inundaciones en los cuatro países estudiados destacan la urgencia de tomar medidas preventivas y de mitigación. Se requiere una acción coordinada a nivel nacional, regional, de cuencas hidrográficas y municipal para reducir el riesgo de inundaciones, el cual es el desastre más común en el mundo.

Para abordar este desafío, se recomienda a los tomadores de decisiones implementar políticas y programas integrales de gestión del riesgo de inundaciones que incluyan la mejora de la cartografía de amenazas y la realización de análisis de riesgos actualizados. Se debe priorizar la asignación de recursos para la elaboración de mapas detallados de amenazas, vulnerabilidad y exposición a nivel municipal. Además, se insta a promover una mayor participación de las comunidades locales en la planificación y ejecución de medidas de prevención y respuesta ante inundaciones. Es fundamental fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación ante desastres, así como fomentar la inversión en infraestructura resiliente y sistemas de alerta temprana. La cooperación regional y la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno son clave para garantizar una gestión efectiva del riesgo de inundaciones y proteger la vida y los medios de vida de las comunidades vulnerables en América Central