Introducción

La ausencia de información sobre caudales máximos en la cuenca de Autlán, que faciliten planear adecuadamente reducir riesgos de inundación o deslaves de tierra, ha impactado sobre comunidades y construcciones urbanas establecidas en las riberas de los ríos, así como en partes bajas de la cuenca. Sandoval y Aguilera (2015) consideran que el diseño de obras hidráulicas requiere información hidrológica para su adecuado funcionamiento. Herencia y Carrera (2019) indican que la estimación de caudales de una cuenca como unidad de planeación es fundamental para un uso correcto de los recursos hídricos, usos agrícolas, planificación urbana en la dimensión de obras de infraestructura física como puentes y drenaje. Ante tal aseveración, se remarca la necesidad del uso de técnicas y metodologías semiempíricas, para describir y analizar el efecto de los registros de precipitación pluvial sobre los caudales hidrológicos máximos en los arroyos El Cangrejo y El Coajinque. Batista-Silba (2011) establece que la importancia económica del caudal máximo probable de un flujo de agua en un punto específico es evidente, debido a los efectos destructivos que genera. Este mismo autor considera necesario efectuar la estimación en pro del conocimiento y análisis para la planificación de infraestructura hidráulica, la luz de los puentes, las dimensiones de los aliviaderos de crecida o vertederos de las presas, la altura de diques de protección contra inundaciones, entre otros.

En los últimos años, la cuenca de Autlán ha sido afectada por fenómenos pluviométricos extraordinarios como el huracán Jova, que impactó la región en octubre del 2011 (Olguín-López et al., 2012), el cual, aunado a los cambios antropogénicos, ha impactado de manera importante las localidades encontradas principalmente en las riberas de ríos y arroyos naturales. Morales-Hernández et al., (2013) menciona que en los últimos años los huracanes tropicales en México han venido en aumento, posiblemente debido a los eventos generados por el cambio climático. Solano et al. (2011, p. 83) indican que los meteoros se han incrementado en frecuencia e intensidad, por lo cual México y sus regiones costeras son vulnerables a su impacto (SEMARNAT, 2008, citado por Morales-Hernández et al., 2013). La cuenca de Autlán no ha estado exenta del impacto de estos meteoros, como lo expone Olguín-López et al. (2012), al describir y analizar el huracán “Jova”. Este fenómeno arrojó precipitaciones con intensidades máximas de 65 mm h-1 y provocó desbordamientos en los arroyos intermitentes El Cangrejo y El Coajinque que atraviesan la zona urbana de la ciudad de Autlán de Navarro, donde se reconoce que el volumen de agua precipitada causó inundaciones en áreas bajas, así como en cada una de las regiones de influencia. En la actualidad, el huracán “Lidia” impactó sobre la cuenca de Autlán y generó nuevamente tanto inundaciones como daños a infraestructura urbana; el meteoro tocó tierra con categoría 4, calificado como el tercer huracán con mayor impacto en tierra registrado en México (Henson y Masters, 2023).

En la presente investigación, se caracterizan hidrológicamente las cuencas hidrográficas como fuente importante para conocer y definir el comportamiento hídrico, en respuesta a la ausencia generalizada del conocimiento hidrológico de regiones tropicales (Muñoz-Villers y McDonnell, 2013). No obstante, las cuencas tropicales sostienen gran porcentaje de la población humana, igual que de flora y fauna (Giler-Ormaza et al., 2019).

Ante la ausencia o nula información hidrológica de las cuencas en estudio, se realizó la caracterización hidrográfica, base fundamental para entender su comportamiento, en apoyo a la planeación de actividades conservacionistas y protectoras tanto de riberas como de población urbana. Aunados a lo anterior, se estiman los escurrimientos máximos de crecida en el nivel campo, en los arroyos intermitentes El Cangrejo y El Coajinque, a través de información pluviométrica diaria de periodo de retorno, tendencia histórica de la lluvia en la cuenca.

Zona de estudio

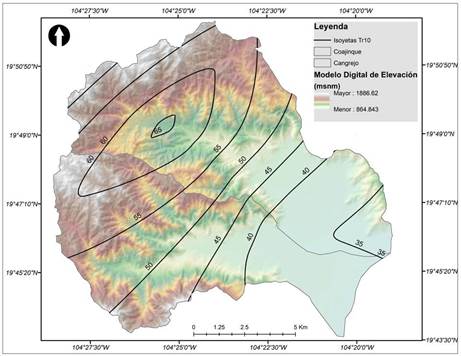

Los arroyos intermitentes El Cangrejo y El Coajinque cruzan la zona urbana de la cabecera municipal Autlán de la Grana, considerada la de mayor población del municipio. Estos arroyos están ubicados en la cuenca de Autlán, entre las coordenadas geográficas 19° 10’ 00’’ a 19° 60’ 00’’ norte y 104° 10’ 30’’ a 104° 28’ 00’’ oeste (figura 1); registran una precipitación media anual de 928 mm (Andrade-Martínez, 2018). La cuenca tributaria El Cangrejo cuenta con una superficie de 91.48 km2, influenciada por una precipitación media anual de 894 mm; pendiente media de 31.4 %; tipo de suelo dominante Regosol, caracterizado por ser somero, presentar poco desarrollo y estar distribuido sobre las partes altas, al límite del parteaguas en zonas de montaña (INEGI, 2004). La cuenca tributaria El Coajinque se amplía sobre una superficie de 75.85 km2, el registro de lluvia promedio anual es de 962.8 mm; pendiente media de 30 %; los suelos dominantes en la mayor parte de la cuenca son Regosoles, al centro-norte, y Feozem, en zona de valle (INEGI, 2004).

Marco metodológico

El proceso metodológico fue mediante la caracterización morfométrica (cuadro 1), la estimación de los escurrimientos máximos de cuencas, el periodo de retorno y la tendencia de la lluvia. La estimación de la escorrentía superficial relacionada con los factores físicos y topográficos se efectuó considerando la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2004). Por último, el cálculo del caudal máximo fue determinado a través del método de huellas máximas (Colegio de Postgraduados - Secretaría de Educación Pública, 1991).

Cuadro 1 Parámetros incluidos para la caracterización hidrográfica

| Parámetro | Descriptor/importancia | Medida |

|---|---|---|

| Área o magnitud | Considera la proyección horizontal encerrada por su divisoria (Linsley et al., 1977, p. 245). | ArcMap versión 15.4 |

| Curva hipsométrica | Representa la elevación del terreno en función de la superficie correspondiente (López-Cárdenas de Llano y Blanco-Criado, 1976, p. 9). | Arcmap versión 15.4, Office |

| Forma y coeficiente de compacidad | Relación de la cuenca con los hidrogramas de escorrentía y tasas de flujo máximo (Campos-Aranda, 1987; Sánchez, 1987; Linsley et al., 1977, p. 349). |

|

| Red de drenaje | Número de arroyos presentes en las cuencas tributarias, clasificación, orden de corrientes y relación de bifurcación (Campos-Aranda, 1987, p. 11, cap. 2), | Arcmap versión 15.4.

|

| Pendiente | Controla el tiempo de flujo sobre el terreno y tiene influencia directa en la magnitud de las avenidas o crecidas (Campos-Aranda, 1987, pp. 8 y 9, cap. 2). | Arcmap versión 15.4. |

| Suelo y cobertura vegetal | Influye sobre el régimen hidrológico y transporte de material sólido (Campos 1987, p. 16, cap. 2). | Arcmap versión 15.4. Cartografía (INEGI, 2004) |

| Tiempo de concentración | Estima en cuencas hidrográficas el tiempo en el cual la escorrentía superficial del punto más alejado de la cuenca alcanza el punto de desagüe o salida (Vélez-Upegui y BoteroGutiérrez, 2011, p. 60; CP-SEP, 1991, p. 43). |

|

Rf, índice de forma; A, área de la cuenca; Lb2, longitud máxima de la cuenca;  , longitud total de los cauces; Dd, densidad de drenaje; Sc, pendiente de la cuenca; D, desnivel constante entre curvas de nivel (km); L, longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca (km); Tc, tiempo de concentración; Lc, longitud máxima de la cuenca (m); H, diferencia de elevación entre el sitio de la obra y el más alejado (m).

, longitud total de los cauces; Dd, densidad de drenaje; Sc, pendiente de la cuenca; D, desnivel constante entre curvas de nivel (km); L, longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca (km); Tc, tiempo de concentración; Lc, longitud máxima de la cuenca (m); H, diferencia de elevación entre el sitio de la obra y el más alejado (m).

Fuente: Elaboración propia, con datos de la cartografía de INEGI (2004).

La estimación considera el uso de la base de datos climática de ERICIII del IMTA (2016) y SMN (2023) mayor a 30 años de registro, igual que la obtención del periodo de retorno en lapsos de 2, 5, 10, 15, 25, 50, 80 y 100 años (Campos-Aranda, 1987), a través de las siguientes expresiones:

Donde: Tr, periodo de retorno en la serie anual de máximos en años; n, número total de eventos en la serie anual e igual al número de años de registro; m, número de orden del evento; PTr, lluvia máxima diaria del periodo de retorno (Tr); A y B, parámetros de ajuste de la regresión lineal.

Para las curvas de intensidad, duración y periodo de retorno se utilizó la metodología propuesta por Bell (1969), mediante la siguiente relación:

Donde: , precipitación de duración t minutos y periodo de retorno; T, en milímetros; , precipitación de duración 60 minutos y periodo de retorno de 2 años (mm).

Donde: , precipitación de duración t minutos y periodo de retorno; T, en milímetros; , precipitación de duración 60 minutos y periodo de retorno de 2 años (mm).

En el cálculo del escurrimiento máximo, se consideró la formula racional (CP-SEP, 1991) que relaciona los factores de pendiente del suelo, usos de suelo y tipos de textura (coeficiente de escurrimiento), aunados a valores máximos diarios de precipitación. La relación considerada es:

Q = 0.028CIA

Donde: Q, escurrimiento máximo (m3 s-1); 0.028, constante numérica resultante de las unidades en que se expresan las variables; C, coeficiente de escurrimiento (varía de 0.1 a 1); I, intensidad de la lluvia para una frecuencia o periodo de retorno dado (mm hr-1); A, área de la cuenca (ha).

Este método se recomienda para arroyos naturales donde se observan huellas provocadas por los escurrimientos máximos; se consideran dos variables. El cálculo del área hidráulica de la sección (A) . es a través de la siguiente ecuación empírica (CP-SEP, 1991):

La otra variable es la velocidad de flujo (V) estimada a través de la ecuación de Manning (Aparicio, 1992):

Donde: Q, escurrimiento máximo (m3 s-1); A, área hidráulica de la sección; V, velocidad de flujo (m3 s-1); d, ancho de la porción (m); he y he‘, alturas extremas (m);  , suma de las alturas intermedias (m); R, radio hidráulico de la sección (m); S, pendiente de la sección (m/m); n, coeficiente de rugosidad (adimensional); P, perímetro mojado (m).

, suma de las alturas intermedias (m); R, radio hidráulico de la sección (m); S, pendiente de la sección (m/m); n, coeficiente de rugosidad (adimensional); P, perímetro mojado (m).

Para conocer el comportamiento histórico de registro de la precipitación pluvial, se consideró el siguiente proceso metodológico.

-Estimación de datos faltantes. Para ello fueron considerados el análisis de regresión lineal, el método del U. S. National Weather Service, el método racional deductivo y el método de la relación normalizada (Campos-Aranda, 1987).

Donde: Px, lluvia buscada (mm); Pi, precipitación observada (mm) para la fecha de la faltante; Wi, 1/D2, D es la distancia entre cada estación circundante y la estación incompleta; Nx, precipitación media (mm) de la estación incompleta; NA, NB y NC, precipitación (mm) de la estación auxiliar; PA, PB y PC, precipitación (mm) observada en la estación A, B y C para la misma fecha que la faltante.

-Análisis de curva masa doble, la cual determina la proporcionalidad de las series, a través de una distribución de puntos sobre una línea de tendencia (Campos-Aranda, 1987).

-Aplicación de la prueba de T de Student y Cramer bajo las siguientes expresiones (Campos-Aranda, 1987):

Donde: td, t de student;  y

y  , número de datos de la serie;

, número de datos de la serie;  y

y  , media de cada serie;

, media de cada serie;  y

y  , varianzas de x en los dos periodos de registro;

, varianzas de x en los dos periodos de registro;  valor de la prueba de Cramer;

valor de la prueba de Cramer;  y S, media y desviación típica del registro total de n valores;

y S, media y desviación típica del registro total de n valores;  , media del subperiodo de n valores.

, media del subperiodo de n valores.

-Técnica de los promedios móviles. Permite suavizar algunas de las variaciones aleatorias de la serie cronológica (Campos-Aranda, 1987); el promedio móvil será:

Donde: las sumas de los numeradores de las ecuaciones anteriores se llaman sumas móviles de orden N y los resultados de cada cociente son los promedios móviles de orden N.

Resultados y discusión

Las cuencas tributarias El Cangrejo y El Coajinque son descritas como pequeñas (Campos-Aranda, 1987). La escorrentía superficial generada en ellas, en relación con la cantidad y distribución, es influenciada principalmente por las condiciones físicas del suelo y de la cobertura, la actividad antrópica es el principal factor de cambio. Estas conformaciones o unidades de planeación pueden ser también consideradas microcuencas (Zhicay-Lombaida, 2020). Presentan una forma que tiende a ser alargada, con índice de forma de 0.3 y 0.28 e índice de compacidad de 1.5 y 1.6, respectivamente, características que afectan la descarga de flujos máximos (Campos-Aranda, 1987) y la tendencia a inundaciones de zonas bajas. Tales condiciones, junto a la pendiente media de 39 y 38 %, respectivamente, determinan el tiempo de concentración con 109 y 134 minutos que tarda la avenida máxima en llegar hasta la salida de las cuencas El Cangrejo y El Coajinque. Lo anterior favorece la escorrentía y propicia la mayor velocidad de agua en planicies de zonas bajas, las cuales poseen peligro de inundación en zonas aledañas al cauce principal, especialmente, si la cobertura vegetal ha sufrido cambios en su estructura (Solís-Moreno et al., 2006). Dicha situación ocurre ante la presencia de fenómenos meteorológicos, como lo fue el caso del huracán Lidia, registrado en octubre de 2023.

La curva hipsométrica de las cuencas El Cangrejo y El Coajinque describe el ciclo erosivo y el tipo de cuenca proyectada sobre una línea curva tipo convexa (figura 2), de lo cual se deduce que son cuencas geológicamente jóvenes o en etapa de desequilibrio (Strahler, 1957; Guevara-Gutiérrez et al., 2019). Igualmente, hay superficies de montaña con pendientes fuertes, donde predomina la producción de sedimentos y agua, además de procesos de deforestación en las zonas medias de las cuencas y urbanización en la zona baja (Schumn, 1977, citado por Guerra y González, 2002). Lo previo hace pensar que el cambio de uso de suelo registrado antes de la presencia del fenómeno meteorológico provocó el incremento de los deslizamientos de tierra, los cuales finalizaron con su deposición en zonas bajas y propiciaron daño sobre vidas humanas, infraestructura urbana, fauna y producción agropecuaria. Este proceso fue acelerado por las propiedades edáficas específicas de los tipos de suelo Regosol y Litosol, dominantes en más del 70 % de la superficie en ambas cuencas (INEGI, 2004).

El proceso de deslizamiento, además de la respuesta hidrológica de las cuencas, es favorecido por la red de drenaje de tipo subdendrítico (Campos Aranda, 1987), los escurrimientos de orden uno y dos (dominantes en las partes altas de las cuencas) y el tipo de suelo permeable de las partes altas de las cuencas. La longitud de escurrimientos de las cuencas de El Cangrejo y El Coajinque son de 265.9 y 240.6 km, con un orden máximo de 5 en cada una de ellas, motivo por el cual la superficie de la cuenca responde rápido a una tormenta (Aparicio-Mijares, 1992), densidad de drenaje elevada de 2.9 y 3.1 km km-2, respectivamente, y relación de bifurcación de 2.6; estos valores manifiestan cuencas bien irrigadas, pero con elevado riesgo al proceso erosivo (Zhicay-Lombaida, 2020). Ante esta respuesta hidrológica, se admite una alta probabilidad de registros de avenidas máximas en zonas bajas o de salida en tiempos reducidos (Campos-Aranda, 1987).

Las estaciones que se utilizaron para estimar el periodo de retorno fueron 13, con base en los registros de lluvia máxima en 24 horas (cuadro 2).

Cuadro 2 Estaciones utilizadas para elaborar la ecuación de interpolación

| Estación | Nombre | Periodo | Min.-máx. (mm) | PTr = A + B (Log Tr) |

|---|---|---|---|---|

| 14117 | Purificación | 1939-2024 | 31.1-340 | PTr = 41.5 + 117.9(Log Tr) |

| 14046 | Chante | 1939-2024 | 14.5-260 | PTr = 30.9 + 74.2(Log Tr) |

| 14019 | Autlán | 1939-2024 | 19 -134 | PTr = 39.2 + 58.5(Log Tr) |

| 14027 | C. Castillo | 1939-2024 | 39-204 | PTr = 54.1 + 78.3(Log Tr) |

| 14350 | El Rosario | 1939-2024 | 30-130 | PTr = 48.4 + 50.3(Log Tr) |

| 14050 | El Grullo | 1939-2024 | 8.7-208.8 | PTr = 36.1 + 58.3(Log Tr) |

| 14198 | Las Compuertas | 1939-2024 | 48.5-205.8 | PTr = 67.8 + 74.9(Log Tr) |

| 14094 | Manantlán | 1939-2024 | 30-190.5 | PTr = 45.8 + 63.8(Log Tr) |

| 14343 | Basilio Badillo | 1939-2024 | 18.7-120 | PTr = 44.5 + 41.2(Log Tr) |

| 14197 | Presa Trigomil | 1939-2024 | 14.5-134.5 | PTr = 26.0 + 61.5(Log Tr) |

| 14139 | Presa Tacotán | 1939-2024 | 10.5-106 | PTr = 40.1 + 36.3(Log Tr) |

| 14155 | Tuxcacuesco | 1939-2024 | 37.5-128 | PTr = 49.0 + 37.6(Log Tr) |

| Pluviómetro | Jalocote | 1939-2024 | 60.5-330 | PTr = 82.8 + 79.7(Log Tr) |

Fuente: Elaboración propia.

La estimación procesa 68 años de registros de datos de lluvia, se construyó la ecuación de interpolación para obtener el periodo de retorno (Tr) de hasta 100 años (cuadro 3). Se observan valores mayores de lluvia máxima diaria en todos los periodos de retorno para las estaciones Purificación, Las Compuertas, El Rosario y El Jalocote (esta última se ubica dentro de la cuenca El Cangrejo y cercana a El Coajinque).

Cuadro 3 Periodo de retorno (Tr) para las estaciones consideradas hasta por 100 años

| Tr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tr2 | 87 | 60 | 64 | 88 | 72 | 61 | 102 | 73 | 64 | 50 | 58 | 68 | 121 |

| Tr5 | 150 | 93 | 90 | 123 | 94 | 87 | 136 | 102 | 83 | 78 | 74 | 85 | 156 |

| Tr10 | 180 | 119 | 110 | 149 | 111 | 107 | 161 | 124 | 97 | 99 | 86 | 98 | 184 |

| Tr15 | 203 | 133 | 122 | 165 | 121 | 118 | 176 | 136 | 105 | 111 | 94 | 105 | 199 |

| Tr25 | 233 | 152 | 136 | 184 | 134 | 133 | 194 | 152 | 115 | 126 | 103 | 115 | 219 |

| Tr50 | 271 | 176 | 156 | 210 | 150 | 152 | 219 | 173 | 129 | 146 | 114 | 127 | 245 |

| Tr80 | 299 | 193 | 169 | 228 | 162 | 165 | 237 | 188 | 138 | 161 | 123 | 136 | 264 |

| Tr100 | 313 | 203 | 177 | 238 | 168 | 173 | 246 | 196 | 143 | 168 | 127 | 140 | 274 |

Purificación (1), Chante (2), Autlán (3), C. Castillo (4), El Rosario (5), El Grullo (6), Las Compuertas (7), Manantlán (8), Basilio Badillo (9), Presa Trigomil (10), Presa Tacotán (11), Tuxcacuesco (12), El Jalocote (13).

Fuente: Elaboración propia.

Las precipitaciones de eventos extraordinarios observados de años anteriores a la evaluación en las cuencas en estudio han ocasionado inundaciones y daños en partes bajas, zonas urbanas y agrícolas (Olguín-López et al., 2012). Ejemplo de ello fue el caso del huracán Jova ocurrido en el 2011, que registró una precipitación de 330 mm en 18 horas, con un periodo de retorno de 75 años. Para el 2023, en el huracán Lidia hubo una precipitación de 145 mm en 5 horas (figura 3), que ocasionó desbordamiento de arroyos y provocó severos daños a la infraestructura urbana (Tapia-Sandoval, 2023). Al utilizar la interpolación de los registros pluviométricos de la estación El Jalocote, se consideró una precipitación de 232.2 mm para un periodo de retorno de 75 años, situación en la que existe la posibilidad de que las avenidas máximas en los arroyos El Cangrejo y El Coajinque se presenten en lapsos cortos, antes de las 24 horas de iniciada la lluvia. Se considera que a partir del periodo de retorno Tr10 es necesario atender los eventos meteorológicos extraordinarios de la intensidad de la lluvia variable.

La respuesta mediante el método de Bell (1969) genera una relación positiva en cuanto al incremento de la lluvia y el periodo de retorno (Tr), se estiman rangos de 13 a 54 mm en un Tr2 años y un rango de 31 a 129 mm en un Tr100 años. Estos valores fueron obtenidos en consideración de los registros de las estaciones localizadas en las cuencas bajo estudio.

Cuadro 4 Precipitación (mm) de duración (en minutos) y periodo de retorno (Tr) en años

| Estación Autlán | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tr | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 120 |

| Tr2 | 13 | 19 | 27 | 36 | 42 | 51 | 54 |

| Tr5 | 17 | 26 | 36 | 48 | 56 | 67 | 72 |

| Tr10 | 20 | 30 | 42 | 57 | 66 | 80 | 85 |

| Tr15 | 22 | 33 | 46 | 62 | 72 | 87 | 93 |

| Tr25 | 24 | 37 | 51 | 68 | 80 | 96 | 103 |

| Tr50 | 28 | 41 | 58 | 77 | 90 | 109 | 116 |

| Tr80 | 30 | 45 | 62 | 83 | 97 | 117 | 125 |

| Tr100 | 31 | 46 | 64 | 86 | 100 | 121 | 129 |

| Estación El Jalocote | |||||||

| Tr2 | 7 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 29 |

| Tr5 | 9 | 14 | 19 | 26 | 30 | 36 | 38 |

| Tr10 | 11 | 16 | 23 | 30 | 35 | 42 | 45 |

| Tr15 | 12 | 18 | 25 | 33 | 38 | 46 | 49 |

| Tr25 | 13 | 20 | 27 | 36 | 43 | 51 | 55 |

| Tr50 | 15 | 22 | 31 | 41 | 48 | 58 | 62 |

| Tr80 | 16 | 24 | 33 | 44 | 52 | 62 | 66 |

| Tr100 | 16 | 25 | 34 | 46 | 53 | 64 | 69 |

Fuente: Elaboración propia.

Con los resultados obtenidos, se construyeron las curvas de intensidad, duración y periodo de retorno, en función de las intensidades en milímetros por hora, en periodos de hasta 120 minutos (figura 4). Para 60 minutos, se obtuvieron valores de 22.6 a 53.4 mm hr-1, en la estación de Autlán, y de 42.5 a 100.4 mm hr-1, en la estación del Jalocote.

Estos resultados hipotéticamente impactan sobre las avenidas máximas en la parte baja de las cuencas, respuesta que se originó ante la presencia del huracán Jova, cuando registró un valor de 65 mm hr-1 (Olguín-López et al., 2012), a diferencia de los valores anotados de 66.3 mm hr-1 (figura 4), en un periodo de retorno de 10 años, para la estación El Jalocote, y de 53 mm hr-1 en un Tr100 años, para la estación de Autlán. En consideración a esta respuesta, se establece la necesidad de tomar en cuenta estos resultados, a fin de evitar situaciones de riesgo a vidas humanas, materiales e infraestructura urbana. La intensidad registrada para el huracán Lidia fue mayor en comparación al huracán Jova del 2011, al captarse 145 mm de lluvia de 5 horas, con una intensidad estimada en periodo de retorno de 10 años, contemplado como límite inferior para establecer propuestas y medidas ante la presencia de nuevos fenómenos meteorológicos. La proyección de cómo se distribuyó la precipitación pluvial máxima en un periodo de retorno de 10 años es observada en la parte alta de las cuencas (figura 5); se dispersan en zona de montaña de pendientes fuertes y suelos Regosol y Litosol, caracterizada por el constante cambio de uso de suelo, así como por actividades antrópicas ancestrales como la quema controlada o roza tumba y quema.

Fuente: Elaboración propia

Figura 5 Distribución espacial de la intensidad máxima en mm hr-1 con Tr de 10 años

Es importante mencionar que los eventos extremos como los huracanes de Jova y Lidia, con intensidades cercanas a las calculadas en este estudio, generan inundaciones y destrucción de infraestructura urbana, aunada a la de vidas humanas.

Al calcular los escurrimientos superficiales máximos mediante la fórmula racional, se obtiene un aumento progresivo del caudal, cuando aumenta el periodo de retorno (figura 6). Se observa en la cuenca de El Cangrejo un mayor caudal, en comparación con la cuenca de El Coajinque, donde la diferencia aumenta a medida que crece el periodo de retorno.

La mejor respuesta de la cuenca El Cangrejo es debida a factores como pendiente media del cauce principal (15.1 %), en comparación a la cuenca El Coajinque (8.7 %). Los hidrogramas unitarios útiles para representar los valores pico del caudal en periodos determinados (figura 7) estiman, para la cuenca El Cangrejo, la avenida máxima en 2 horas posteriores al evento de precipitación, con un caudal Tr de 2 años y 2863.8 m3 s-1 hasta 6727.2 m3 s-1, con Tr de 100 años. Para la cuenca de El Coajinque, la avenida máxima se estima en 2 horas 45 minutos, con caudal de 2084.6 m3 s-1 y un periodo de retorno de 2 años hasta 4931.9 m3 s-1, con un Tr de 100 años. Según estos resultados, se determina que la respuesta hidrológica en la cuenca El Cangrejo es más rápida, en relación con el menor tiempo en el cual se registran las avenidas máximas y la rápida réplica a eventos climáticos. Esa representación se manifiesta en las curvas de avenidas máximas registradas en las primeras 2 horas, que de manera natural se reducen de acuerdo con el tiempo.

El trabajo de campo arrojó datos interesantes en la respuesta de la cuenca al escurrimiento superficial, por el efecto del fenómeno meteorológico huracán Lidia sobre la infraestructura urbana, derivado de la intensidad de la precipitación máxima (figura 8).

La estimación de escurrimientos máximos a través del método “huellas máximas” posteriores al fenómeno meteorológico huracán Lidia fue realizada a través de la selección de tres sitios del cauce principal de la cuenca El Cangrejo, dos ubicados en la parte alta; allí se estimaron valores de 774.3 y 95.8 m3 s-1 (figura 9), respuesta influida por el cambio de uso de

suelo registrado. El tercer sitio fue ubicado en la parte baja de la cuenca, en la cual se calculó el caudal máximo de 936.3 m3 s-1, que provocó desborde de puentes aguas abajo, inundó la zona urbana y provocó la pérdida tanto de infraestructura como de bienes inmuebles (figura 8).

Respecto a la estimación de “huellas máximas” para la cuenca El Coajinque en los sitios ubicados en la parte alta, se encontraron caudales máximos de 232.5 y 430.04 m3 s-1, resultados que se consideran diferenciados en relación con la cuenca El Cangrejo, por la influencia de las dimensiones del área de captación y densidades de drenaje. Lo anterior refleja la mayor captación de agua de lluvia y, por ello, los mayores volúmenes de escorrentía. El tercer punto de medición fue establecido al borde previo a la zona urbana de la cabecera municipal; el caudal máximo estimado fue de 852.9.3 m3 s-1, el cual provocó leves desbordes.

La estimación de datos pluviométricos faltantes para las estaciones dentro y fuera de las cuencas tributarias (cuadro 5), establecida a partir de la previa descripción metodológica, permitió homogenizar la base de datos de lluvia máxima en 24 horas; sobre esto, se manifiesta que existe consistencia aceptable de los datos.

Cuadro 5 Estaciones meteorológicas seleccionadas para el estudio

| Estación | Clave | Coord. X | Coord. Y | Altitud (msnm) | Datos faltantes | Corregidos (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Purificación | 14117 | 541916 | 2180546 | 440 | 2 | 1.7 |

| Chante | 14046 | 583833 | 2180695 | 900 | 33 | 28.4 |

| Autlán | 14019 | 565998 | 2186153 | 900 | 28 | 24.1 |

| C. Castillo | 14027 | 556622 | 2169521 | 310 | 34 | 29.2 |

| El Rosario | 14350 | 606936 | 2173071 | 700 | 51 | 43.9 |

| El Grullo | 14050 | 575388 | 2195043 | 905 | 38 | 32.7 |

| Las Compuertas | 14198 | 562340 | 2153428 | 590 | 73 | 62.8 |

| Manantlán | 14094 | 583885 | 2169628 | 766 | 55 | 47.3 |

| Basilio Badillo | 14343 | 598388 | 2201797 | 824 | 39 | 33.5 |

| Presa Trigomil | 14197 | 577468 | 2205012 | 1004 | 72 | 61.9 |

| Presa Tacotán | 14139 | 573211 | 2214954 | 1330 | 16 | 13.8 |

| Tuxcacuesco | 14155 | 606902 | 2178605 | 720 | 22 | 18.9 |

| Jalocote | n/a | 560427 | 2191735 | 1285 | 42 | 36.1 |

Fuente: Elaboración propia.

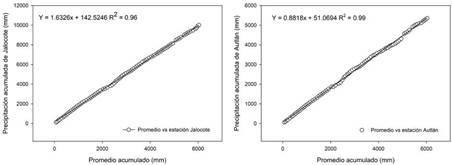

En la siguiente figura, se busca que las estaciones de Autlán y el Jalocote se encuentren dentro de las cuencas tributarias, una distribución de puntos a lo largo de la línea de tendencia, en la cual se concluye que existe consistencia y proporcionalidad donde no hay errores. Se determina la existencia de homogeneidad de la serie, hecho que permitió encontrar una distribución de puntos que encajan perfectamente o se acerca a la línea de tendencia, señal de proporcionalidad y, por lo tanto, consistencia de los datos provenientes de la estación analizada (figura 10).

Fuente: Elaboración propia

Figura 10 Curva de doble masa para las estaciones dentro de las cuencas tributarias

La tendencia de los registros de precipitación máxima en 24 horas de la serie de datos describe el comportamiento del periodo de 1940 a 2024. Para la estación Autlán, existe una tendencia positiva en relación con el valor promedio, a diferencia de la estación Jalocote, donde no aparece modificación a través del tiempo (figura 11). En la estación de Autlán, se presenta lluvia por debajo del valor promedio, en el lapso de 1940 a 1956; seguidamente, series de 4 a 8 intercalados entre fases con lluvias máximas menores a la media y ciclos con lluvias máximas por arriba de la media. Para la estación Jalocote, el comportamiento de la tendencia de las lluvias máximas aumenta la frecuencia de estas, de manera muy ligera; inicia semejante a la estación de Autlán, con etapa de lluvias máximas por debajo de la media entre los años 1940 a 1958 y luego ocurre una secuencia de periodos alternos que se repiten cada 5 años.

La situación hace suponer que en las cuencas pueden presentarse, en próximos años, lluvias máximas, por arriba de la media y con mayor frecuencia, lo que puede afectar la zona urbana. Esto se refleja en la figura 11, donde los valores pico corresponden a eventos meteorológicos extraordinarios.

Conclusiones

Este primer estudio, luego del registro del fenómeno meteorológico huracán Lidia ocurrido el pasado octubre del 2023, manifestó las dimensiones de las crecidas o avenidas máximas de los arroyos El Coajinque y El Jalocote, como respuesta directa posterior a las intensidades pluviométricas e influenciada por las dimensiones morfométricas de las cuencas hidrográficas, de uso de suelo y propiedades edáficas.

Se confirma que las alteraciones observadas en las rutas de los arroyos son efecto de la urbanización de sus márgenes, así como de las actividades humanas, al utilizar los recursos naturales y propiciar el cambio de uso del suelo. Estos últimos se transforman en factores que incrementan la magnitud del fenómeno y propician pérdidas ambientales, económicas, de vidas humanas y de recursos naturales.

Dado el crecimiento irregular de desarrollo urbano, se observa la necesidad de ocupar mayor superficie ejidal de zonas que, aunque son carentes de condiciones adecuadas, representan un beneficio económico ante la venta de predios. Esta situación remarca la ausencia de la planeación para el crecimiento urbano municipal por parte de las autoridades, la cual propicie la seguridad de vidas humanas, así como la conservación de bienes inmuebles, del paisaje y de sus recursos naturales.

La creación de modelos matemáticos, a través de la correlación de factores involucrados en estimar avenidas máximas de arroyos, permitirá predecir su ocurrencia en periodos prestablecidos y, con ello, evitar pérdidas humanas, daños en casas habitación y carencias económicas, acciones que favorecen la prevención de esa fuerza natural. No obstante, se requiere mayor investigación, registros puntuales de datos meteorológicos y su sistematización, mediante el empleo de los sistemas informativos geográficos y, con ello, promover la cultura preventiva ante los fenómenos naturales.

Los periodos de retorno estimados presentan un rango de lluvia diaria de 110 a 184 mm para Tr de 10 años, a diferencia de los eventos máximos registrados en los fenómenos meteorológicos de los que se ha tomado nota en años anteriores, como los huracanes Jova y Lidia, con registros pluviales de 180 y 250 mm. Para el mismo Tr, el cálculo de la intensidad fue 66 mm hr-1, similar a lo registrado durante la presencia de los huracanes, 65 mm hr-1. Dichos valores propician la magnitud de las avenidas de diseño y su efecto acumulado en las zonas bajas de la cuenca, como el caso del arroyo El Cangrejo, que mostró su peligrosidad debido a la reducción de sus tiempos de concentración de los eventos extraordinarios, en comparación con la cuenca El Coajinque. La presencia de lluvias máximas cercanas a 100 mm hr-1 distribuidas por arriba de la media, se presenta con un Tr de 6 a 18 años.

Es importante resaltar que los resultados aquí obtenidos presentan cierto grado de complejidad por su pronóstico; sin embargo, la instrumentación de cuencas y un plan sustentable de desarrollo urbano permitirán la adecuada proyección del comportamiento hidrológico en el nivel de cuenca. Se identifica la ausencia de estudios que sustenten la planeación estratégica de cuencas. El trabajo dio inicio por los efectos devastadores registrados en el municipio de Autlán de Navarro, en específico, en la comunidad de El Jalocote, a solicitud de los habitantes de la localidad