Introducción

Los análisis de heterogeneidad geoecológica resultan útiles para apoyar las evaluaciones ecoturísticas en territorios con déficit de información biológica (Acosta-Villegas y Priego-Santander, 2010; Flores-Domínguez y Priego-Santander, 2011; Priego-Santander y Esteve-Selma, 2017). Ganzei e Ivanov (2012) plantean que estos resultados son importantes para esclarecer la representatividad de los paisajes en los sistemas de áreas protegidas. Klimina y Mirzekhanova (2014) consideran que la heterogeneidad del paisaje es un indicador de la sustentabilidad de un territorio. Además, puede ser una variable confiable para pronosticar el carbono total acumulado en un geosistema (Troche-Souza, 2019) y para diagnosticar el capital natural de un territorio (Morales-Iglesias et al., 2022).

No obstante, quizás el valor más importante de las evaluaciones de la heterogeneidad de los paisajes radique en su alta correlación con la biodiversidad (Priego-Santander et al., 2003, 2013, Morales-Iglesias et al., 2022), que permite pronosticar las unidades espaciales con mayor riqueza de especies biológicas. Esto es de particular importancia en México, el cual ocupa el quinto lugar en la lista de países megadiversos del planeta; comparte este privilegio con Brasil, Colombia, China, entre otros (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2014).

En México, las investigaciones sobre la heterogeneidad geoecológica comenzaron desde principios del siglo XXI, con los trabajos de Priego Santander et al. (2003) en la costa de Veracruz a escala 1:50 000. A nivel estatal, solo tres entidades cuentan con un inventario de la heterogeneidad de los paisajes, a saber: Michoacán de Ocampo (Ramírez-Sánchez, 2016); Puebla (Flores-Domínguez, 2016) y Chiapas (Morales-Iglesias y PriegoSantander, 2020); todos a escala 1:250 000. El territorio nacional fue evaluado por Priego-Santander y Esteve-Selma (2017) a escala regional aproximada 1:13 500 000, sobre la base del mapa de paisajes de México a escala 1:500 000 (Priego-Santander et al., 2012).

Entre las entidades federativas mexicanas, el estado de Oaxaca se considera el de mayor diversidad biológica en cuanto a vertebrados, plantas vasculares y artrópodos (SEMARNAT, 2014). No obstante, este territorio no posee un inventario geoecológico y, por ende, carece de evaluación de su diversidad geográfica, a pesar de esto aglutina varias de las regiones terrestres prioritarias del país. Entre estas se destaca la N.° 129 “Sierra Sur y Costa de Oaxaca”, por su importante riqueza biológica (Arriaga et al., 2009).

En este contexto, la investigación tiene como objetivo evaluar la heterogeneidad de los paisajes físico-geográficos de San Mateo Río Hondo, con el fin de fortalecer las propuestas de protección de la naturaleza y apoyar las evaluaciones de potenciales naturales para el ecoturismo, como contribución al ordenamiento ecológico del municipio. Para lograrlo, es fundamental clasificar y cartografiar los paisajes físico-geográficos, como unidades de análisis espacial en la evaluación de la heterogeneidad.

Se eligió al municipio de San Mateo Río Hondo para conocer la distribución geográfica de la heterogeneidad geoecológica en un sector del estado de Oaxaca, a escala de detalle 1:50 000, por su complejidad climática y geomorfológica. Además, está contemplado espacialmente dentro de la región terrestre prioritaria 129 (Arriaga et al., 2009) y forma parte de la ruta de promoción del café (Domínguez-Martínez y Sánchez-Crespín, 2019). Entre sus atractivos se encuentra la localidad de San José del Pacífico, una de las zonas ecoturísticas de la montaña oaxaqueña, la cual destaca por los viajes de experiencias con hongos “mágicos” (Lariagon, 2020).

La cartografía de la heterogeneidad geoecológica de este territorio permite conocer las unidades más ricas y diversas, así como las áreas más frecuentes, raras y de posible alto endemismo; lo cual contribuye a la formulación de propuestas para proteger y conservar los ecosistemas a nivel geográfico (Priego-Santander y Esteve-Selma, 2017). El conocimiento de la distribución de la heterogeneidad de los paisajes permitirá incrementar el valor agregado de los senderos ecoturísticos que actualmente se ofrecen en el territorio, al tiempo que puede contribuir con información importante a los esfuerzos de ordenamiento ecológico en el área.

Área de estudio

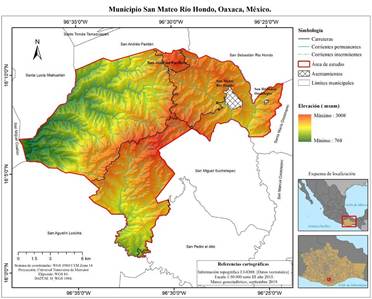

El municipio San Mateo Río Hondo, Oaxaca, se localiza entre las coordenadas geográficas 16 ˚11´11.9´ y 16˚0´47´´ N y los 96˚38´6.9´´ a 96˚24´9´´O; abarca una extensión aproximada de 211 km2 (Figura 1), lo cual representa el 0.23 % de la superficie del Estado. Pertenece a la provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur y la subprovincia Cordilleras Costeras del Sur, con notables diferencias altitudinales entre los 700 y 3100 metros sobre el nivel medio del mar. Predominan las rocas metamórficas, con pequeños sectores de rocas sedimentarias y se conforma por sierras y montañas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2010a).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEGI (2015)

Figura 1 Ubicación geográfica del municipio San Mateo Río Hondo, Oaxaca, México

El clima predominante es templado subhúmedo C(w2) (w), con una temperatura media anual entre 12 ˚C y 18 ˚C y llegan a registrarse mínimas de hasta -3 ˚C en el mes más frío. En este tipo de clima, las precipitaciones se presentan por debajo de 40 mm en el mes más seco, con lluvias en verano (INEGI, 2008). La vegetación, en su mayoría, está compuesta por bosques de pino y encino. Los suelos más abundantes son los Leptosoles, Luvisoles, Cambisoles y Regosoles (INEGI, 2010a). Cuenta con 41 localidades y una población total de 3207 habitantes. La tasa de analfabetismo alcanza el 12.6 % y más del 50 % de la población se encuentra en situación de pobreza moderada (Data México, 2020).

La economía local se basa en actividades manufactureras, comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal y elaboración de alimentos (INEGI, 2023).

Marco teórico-conceptual

Esta investigación se fundamenta en el enfoque geoecológico que considera a las unidades de paisajes entidades holísticas, equivalentes a ecosistemas en la superficie terrestre (Hasse, 1986). La geoecología es una disciplina de intersección entre la geografía física y la ecología, donde convergen la perspectiva geográfico-espacial y ecológico-funcional (Mateo y da Silva, 2007; Bollo, 2018). Aborda la estructura horizontal y la distribución espacial de los paisajes, al tiempo que analiza su estructura vertical centrada en las interrelaciones entre los elementos bióticos y abióticos (Mateo, 2002). En otras palabras, la geoecología del paisaje analiza la estructura y función de un territorio en un momento dado o a lo largo del tiempo, y evalúa cómo las características morfológicas y estructurales impactan en su funcionalidad ecológica (Vila et al., 2006).

Las unidades de análisis espacial en la geoecología son los paisajes físico-geográficos. En este contexto, se entiende como paisajes ‒geosistemas, geocomplejos o complejos territoriales naturales (CTN)‒ a un sistema territorial espacio-temporal, complejo y abierto, el cual se origina y evoluciona en la interfase naturaleza-sociedad, en un constante estado de intercambio de energía, materia e información. Su estructura, funcionamiento, dinámica y evolución reflejan la interacción entre los componentes naturales (abióticos y bióticos), técnico-económicos y socioculturales (Mateo, 1984, 2002).

La heterogeneidad geoecológica se centra en cuantificar la estructura horizontal de los paisajes, a partir de la composición y número de contornos o polígonos respecto a la unidad superior (Rowe, 1995; Mateo, 2002). Esta se establece en función de la escala de análisis, a partir de las categorías taxonómicas del mapa de paisajes y evaluando una serie de indicadores de complejidad, diversidad, riqueza, abundancia, dominancia, etc.

Marco metodológico

Cartografía de los paisajes

La clasificación de los paisajes se realizó a nivel topológico o local, con base en los niveles taxonómicos que propone Mateo (1984). En el caso de estudio, se consideraron las unidades taxonómicas que abarcan localidades, parajes complejos y simples. De acuerdo con lo sugerido por Priego Santander et al. (2010), en este trabajo se emplean los términos “parajes complejos” y “parajes simples” para hacer referencia a las acepciones de comarcas y subcomarcas propuestas originalmente por Mateo (1984).

El proceso de diferenciar las unidades de paisaje parte de la integración de los componentes naturales presentes en el territorio. Se utilizó información topográfica de la carta E14-D88 a escala 1:50 000 (INEGI, 2015); la carta geológico-minera San Agustín Loxicha (Servicio Geológico Mexicano (SGM), 1969), unidades climáticas (INEGI, 2008), información edafológica (INEGI, 2007), así como la red hidrográfica (INEGI, 2010b). La cobertura de la vegetación y el uso del suelo se definió mediante el procesamiento de la imagen Sentinel 2A del 29 de diciembre de 2021, para lo cual se usó como referencia la clasificación de la vegetación de la Comisión Nacional Forestal (Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 2012) y la Serie VII de INEGI (2018).

La elaboración del mapa de paisajes se desarrolló de acuerdo con la propuesta metodológica de Priego-Santander et al. (2010), con el fin de generar unidades de paisaje de manera semiautomatizada. Para el proceso de superposición cartográfica, del cual parte esta propuesta, se uniformaron las capas temáticas de los insumos antes mencionados.

En un primer paso se llevó a cabo la clasificación de las geoformas mediante el análisis morfométrico del relieve, lo cual resultó en un mapa de disección vertical. A continuación, se superpuso esta información con datos litológicos para identificar los tipos morfolitológicos. El siguiente paso consistió en cruzar estos resultados con los tipos de climas, y después de la generalización espacial y conceptual de la información resultante, se obtuvieron las localidades físico-geográficas para las cuales se infirieron los tipos genéticos. Cabe señalar que se utilizó la información de la vegetación, el modelo sombreado y el modelo digital de elevación para ajustar los límites climáticos, de acuerdo con las indicaciones metodológicas de Priego-Santander et al. (2010), dado que la información base del clima se encuentra a escala 1: 1 000 000.

Los parajes complejos y simples se definieron por la descomposición morfológica y morfométrica de las localidades. Para ello, se interpretaron las curvas de nivel donde se extrajeron las cimas, puertos, cornisas, parteaguas y laderas. Los cauces de corrientes forman parte de las unidades inferiores del relieve. Luego, se determinó el grado de inclinación de la pendiente para esas unidades morfológicas y se asignaron los atributos de vegetación y el tipo y subtipo de suelo.

Durante el trabajo de campo, se comprobó la hipótesis sobre la estructura vertical de los geoecomplejos y, concretamente, el tipo y forma del relieve, la composición litológica, las propiedades morfológicas organolépticas de los suelos y el tipo de vegetación, junto a apreciaciones sobre su estado de sucesión.

Dado que algunos insumos utilizados se elaboraron a escalas menores a 1:50 000 o bien están desactualizados, se validó y corrigió la hipótesis cartográfica resultante de la superposición y la leyenda, con los datos recabados en campo. Para la representación cartográfica se empleó el método de fondo cualitativo para las localidades y símbolos numéricos para los parajes simples. Los parajes complejos se representan indirectamente a través de las unidades inferiores que los componen. Las unidades superiores (clase y subclase) son de carácter regional y solo se presentaron de modo informativo.

Evaluación de la heterogeneidad geoecológica

La heterogeneidad de los paisajes se calculó a partir de seis indicadores: dos de complejidad, uno de riqueza y tres de diversidad, como se puede apreciar en la Tabla 1. Algunos de estos indicadores se adaptaron a la Geoecología para conocer la heterogeneidad de los paisajes (R; U y Hmax.), lo cual se logró sustituyendo los valores de especies e individuos, por número de clases tipológicas y polígonos de paisajes (Priego-Santander et al., 2003; Ramírez-Sánchez et al., 2016; Morales-Iglesias y PriegoSantander, 2020).

Tabla 1 Índices de heterogeneidad geoecológica

| Índices | Ecuación | Referencia |

|---|---|---|

| Complejidad Corológica | CC= Ni /A | Snacken y Antrop (1983) |

| Complejidad Tipológica | CT= Ni/Nc | Snacken y Antrop (1983) |

| Riqueza de paisajes | R= Nc/Ncmax | Romme (1982); Turner (1989) |

| Diversidad de McIntosh |

|

Mc’Intosh (1991) |

| Diversidad máxima de paisajes | Hmax= ln (Nc) | Turner (1989) |

| Índice de diversidad paisajística | IDP= (Ni/A) Nc | Viktorov (1986) |

Fuente: elaborada a partir de Priego-Santander et al. (2013).

Ni: número total de polígonos presentes en cada unidad (paraje complejo); ni: número de polígonos de la clase i (paraje simple) en la unidad superior (paraje complejo); Nc: número de clases de paisajes (parajes simples) presentes en la unidad superior (paraje complejo); Ncmax.: número máximo de parajes simples posibles de ocurrir en la unidad compleja; A: área de la unidad en km2.

Con base en el mapa de paisajes físico-geográficos del municipio San Mateo a escala 1:50 000, se calculó la heterogeneidad de los parajes complejos donde se computó el número de clases tipológicas (parajes simples) anidados en cada paraje complejo y el número de polígonos de cada una de las clases de parajes simples (Tabla 2).

Para optimizar la cartografía de la heterogeneidad, se analizó la correlación entre los indicadores, y así conocer si existía asociación entre alguno de ellos. Se empleó el índice de correlación de Pearson disponible en Statistica 8.0 (StatSoft 2007), el cual determina en qué medida dos variables son proporcionales entre ellas y es ideal para estos indicadores, porque no utilizan unidades de medidas al tratarse de índices.

Los valores de los indicadores de heterogeneidad con mayor asociación entre ellos se clasificaron con el programa ArcGis 10.4.1 (ESRI 2015) mediante el método de Rupturas Naturales o Natural Breaks (Jenks), el cual minimiza la varianza al interior de los grupos. De este modo, los cartogramas quedaron representados en cinco categorías: muy alta, alta, media, baja y muy baja heterogeneidad.

Tabla 2 Base de datos para el cálculo de la heterogeneidad geoecológica.

| Localidad | Paraje complejo | Área (km2) | N.º de clases | N.º de polígonos y polilíneas |

|---|---|---|---|---|

| I | I.1 | 2.16 | 8 | 133 |

| I.2 | 56.50 | 11 | 315 | |

| II | II.1 | 0.04 | 2 | 3 |

| II.2 | 3.46 | 10 | 23 | |

| III | III.1 | 1.48 | 9 | 93 |

| III.2 | 110.01 | 12 | 639 | |

| IV | IV.1 | 0.22 | 8 | 29 |

| IV.2 | 33.6 | 9 | 227 | |

| V | V.1 | 0.004 | 1 | 1 |

| V.2 | 1.63 | 5 | 15 |

Fuente: Elaboración propia

Resultados y discusión

Paisajes físico-geográficos de San Mateo Río Hondo

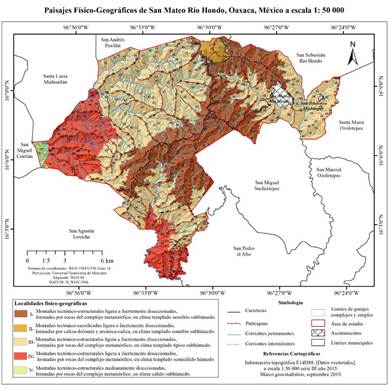

Los paisajes del municipio San Mateo Río Hondo se cartografiaron a escala 1:50 000 correspondiente al nivel local y se lograron diferenciar a nivel taxonómico 5 localidades, 10 parajes complejos y 75 parajes simples. La leyenda extendida del mapa de paisajes se muestra en el Apéndice 1, por lo cual se mostrará un resumen de las localidades en la Figura 2.

La diferenciación de los paisajes físico-geográficos (f-g) del municipio está dada por los factores geólogo-geomorfológicos y el clima, los cuales condicionaron la división del territorio en cinco localidades. Los paisajes predominantes están formados en su totalidad por montañas. Las localidades físico-geográficas I, II, III y IV se encuentran en montañas de clima templado húmedo y la localidad V, en montañas de clima cálido húmedo. En su mayoría son geosistemas de origen tectónico-estructural (98.3 %) con un área de 205.6 km2. Solo 1.7 % (3.5 km2) presenta una génesis tectónico-carsificada.

Figura 2. Paisajes físico-geográficos del municipio San Mateo Río Hondo, Oaxaca, México a escala 1: 50 000

Fuente: elaboraciónpropia.

La localidad f-g I está formada por montañas tectónico-estructurales de ligera a fuertemente diseccionadas (100≤DV≤1000 m/km2), compuesta por rocas del complejo metamórfico, en clima templado semifrío subhúmedo. Se extiende de manera longitudinal en el centro-este del municipio y ocupa el 28 % del área total, con aproximadamente 58.6 km2 y es la segunda en extensión. Los parajes que la conforman son complejos, de cumbres, laderas y barrancos, desde ligera (3°-5°) hasta muy fuertemente inclinados (30°-45°). La vegetación predominante es secundaria de bosque de pino-encino, sobre suelos Luvisol, Leptosol y Cambisol.

La localidad f-g II está formada por montañas tectónico-carsificadas de ligera a fuertemente diseccionadas (100≤DV≤1000 m/km2), compuesta por caliza-dolomía y arenisca-caliza, en clima templado semifrío subhúmedo. Es una de las localidades más pequeñas del área y ocupa 3.5 km2. Se encuentra al norte del territorio y sobre ella se emplaza parte de la localidad rural de San José del Pacífico. Entre sus parajes se encuentran complejos de cumbres, laderas y barrancos desde ligera (3°-5°) hasta muy fuertemente inclinados (30°-45°). La vegetación predominante es secundaria de bosque de pino-encino, sobre suelos Leptosol, Cambisol y Luvisol.

La localidad f-g III está formada por montañas tectónico-estructurales de ligera a fuertemente diseccionadas (100≤DV≤1000 m/km2), compuesta por rocas del complejo metamórfico, en clima templado típico subhúmedo. Es la de mayor extensión y abarca alrededor de 111.5 km2, lo cual representa el 53 % de la superficie del municipio. Se distribuye de forma longitudinal en el centro-oeste y este; y limita al sur con las montañas de clima templado semicálido. Los parajes son complejos de cumbres, laderas y barrancos desde ligeramente inclinados (3°-5°) hasta abruptos (> 45°). La vegetación predominante es secundaria de bosque de pino-encino y bosques latifolios, sobre suelos Cambisol, Leptosol, Luvisol y Regosol.

La localidad f-g IV está formada por montañas tectónico-estructurales de ligera a fuertemente diseccionadas (100≤DV≤1000 m/km2), han sido formadas por rocas del complejo metamórfico, en clima templado semicálido húmedo. Es una localidad que ocupa 33.8 km2, lo cual representa el 16 % del área de estudio. Se distribuye en el sur y oeste del municipio y está compuesta por complejos de cumbres, laderas y barrancos desde medianamente inclinados (10°-15°) hasta abruptos (> 45°). La vegetación predominante es de bosques mesófilos de montaña y vegetación secundaria de bosques de encino-pino y pino sobre Leptosol, Luvisol, Regosol y Cambisol.

La localidad f-g V está formada por montañas tectónico-estructurales medianamente diseccionadas (250<DV<500 m/km2), formadas por rocas del complejo metamórfico, en clima cálido subhúmedo. Es la de menor extensión con apenas 1.63 km2 y se ubica en el extremo oeste del área. Los parajes que la forman son cumbres, complejos de laderas y barrancos de mediano a muy fuertemente inclinados (15°- 45°). La vegetación predominante es secundaria de bosque encino-pino sobre Regosol y Leptosol.

Correlación estadística y espacial de los indicadores de heterogeneidad

La Tabla 3 registra los resultados del cálculo de los indicadores de heterogeneidad geoecológica de paraje complejo. A partir de estos valores se obtuvo la matriz de correlación (Tabla 4).

Tabla 3 Indicadores de heterogeneidad geoecológica. San Mateo Río Hondo, Oaxaca, México, escala 1:50 000

| CTN | Indicadores de heterogeneidad geoecológica | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| CC | CT | R | U | Hmax. | IDP | |

| I.1 | 61.48 | 16.63 | 0.67 | 57.05 | 2.08 | 491.82 |

| I.2 | 5.58 | 28.64 | 0.92 | 132.08 | 2.40 | 61.33 |

| II.1 | 77.92 | 1.50 | 0.17 | 2.24 | 0.69 | 155.83 |

| II.2 | 6.65 | 2.30 | 0.83 | 9.11 | 2.30 | 66.49 |

| III.1 | 62.74 | 10.33 | 0.75 | 39.00 | 2.20 | 564.70 |

| III.2 | 5.81 | 53.25 | 1.00 | 278.66 | 2.48 | 69.70 |

| IV.1 | 134.24 | 3.63 | 0.67 | 12.29 | 2.08 | 1073.88 |

| IV.2 | 6.76 | 25.22 | 0.75 | 97.04 | 2.20 | 60.81 |

| V.1 | 267.74 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 267.74 |

| V.2 | 9.21 | 3.00 | 0.42 | 7.68 | 1.61 | 46.03 |

Fuente: Elaboración propia

CTN: Complejos territoriales naturales; CC: Complejidad corológica; CT: Complejidad tipológica; R: Riqueza de paisajes; U: Diversidad de McIntosh; Hmax: Diversidad máxima de paisajes; IDP: Índice de diversidad paisajística.

Tabla 4 Matriz de correlación entre indicadores de heterogeneidad geoecológica. San Mateo Río Hondo, Oaxaca, México, escala 1:50 000

| Indicadores | CC | CT | R | U | Hmax. | IDP |

|---|---|---|---|---|---|---|

| CC | 1.00 | -0.47 | -0.69 | -0.45 | -0.78 | 0.45 |

| CT | -0.47 | 1.00 | 0.69 | 0.99 | 0.56 | -0.31 |

| R | -0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.67 | 0.96 | -0.03 |

| U | -0.45 | 0.99 | 0.67 | 1.00 | 0.52 | -0.32 |

| Hmax. | -0.78 | 0.56 | 0.96 | 0.52 | 1.00 | 0.05 |

| IDP | 0.45 | -0.31 | -0.03 | -0.32 | 0.05 | 1.00 |

Fuente: Elaboración propia

Nota: correlaciones marcadas (negritas e inclinadas) son significativas a p<0.05.

Los resultados mostraron seis correlaciones significativas (p < 0.05) de las cuales solo cuatro son positivas, es decir, que presentan una relación directa. La mayoría de los indicadores documentaron al menos dos asociaciones significativas, excepto el IDP que no mostró asociación con ningún indicador. En cambio, la riqueza de paisajes (R) presentó asociación significativa con cuatro indicadores, pero solo tres son directas (Tabla 4). La complejidad corológica (CC) mostró correlación negativa entre moderada y fuerte con la mayoría de los indicadores y de ellas solo dos fueron significativas. La forma en que se calcula dicho indicador da lugar a este tipo de asociaciones, pues incluye el área que ocupan el número de polígonos de cada clase tipológica.

Los máximos valores se encontraron entre complejidad tipológica (CT) y diversidad de Mc’Intosh (U) (r=0.99) y entre riqueza de paisajes (R) y diversidad máxima (Hmax.), la cual resultó en r=0.96. Como estos índices abarcan toda la gama de indicadores empleados (complejidad, riqueza y diversidad), se elaboraron dos mapas entre los dos pares de variables que mostraron la máxima correlación.

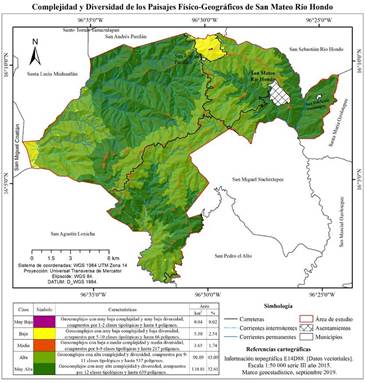

Complejidad y diversidad de los paisajes

La Tabla 5 presenta los resultados de la clasificación de la correlación espacial entre los indicadores de complejidad tipológica (CT) y diversidad de los paisajes (U). El resto de las asociaciones (casillas en blanco) permanecen como hipótesis para el territorio de estudio.

Tabla 5 Clasificación de la correlación espacial entre la complejidad tipológica (CT) y diversidad de McIntosh (U). San Mateo Río Hondo, Oaxaca

| CT | U | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| MB | B | M | A | MA | |

| MB | Muy Baja | Baja | |||

| B | Media | ||||

| M | Media | ||||

| A | Alta | ||||

| MA | Muy Alta | ||||

Fuente: Elaboración propia

MB: muy baja, B: baja, M: media, A: alta y MA: muy alta.

La asociación entre CT y U presenta una estrecha relación espacial, pues ambos indicadores incorporan en sus ecuaciones la cantidad de polígonos de parajes simples presentes en un paraje complejo. Las clases de muy alta y alta complejidad y diversidad son las que predominan y ocupan 95.7 % del área total del municipio (Figura 3). Esta condición se debe al alto número de polígonos por clases tipológicas (parajes simples), anidados en los parajes complejos de mayor extensión dentro del territorio. Se han representado con los parajes complejos I.2, III.2 y IV.2, los cuales son los de mayor extensión y, a su vez, comprenden el mayor número de polígonos por clase de paisaje. Se conforman de complejos de laderas y barrancos que incluyen cornisas, parteaguas y cauces de corrientes, en las montañas tectónico-estructurales. Estas tienen diferentes grados de inclinación, tipos de suelos y vegetación que les permite estar de forma dispersa y repetida dentro de los parajes complejos, dándole representatividad.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Complejidad y diversidad de los paisajes f-g de San Mateo Río Hondo

La clase muy baja es la menos abundante, con solo 0.02 % del área. Esta condición se debe a que son los parajes complejos de menor tamaño (II.1 y V.1), con la menor cantidad de polígonos y formados por una sola clase de paisaje, en estos casos corresponde a cimas. Las clases baja y media representan un poco más de 4 % y se distribuyen de manera dispersa en las cimas y puertos de los parajes complejos I.1, III.1 y IV.1, así como las cornisas y laderas de los parajes II.2 y V.2.

En este caso, los paisajes de complejidad media exhiben valores que oscilan entre bajos y medios en el indicador CT; al mismo tiempo, la diversidad (U) muestra un nivel medio, lo cual evidencia que existe un cierto equilibrio entre el número de polígonos y la cantidad de clases tipológicas que los conforman. Algo similar ocurre con la complejidad baja, donde el indicador CT presenta valores muy bajos y valores bajos del indicador de diversidad (U); esto indica que son geosistemas con pocos polígonos por clases tipológicas, en unidades de poca extensión.

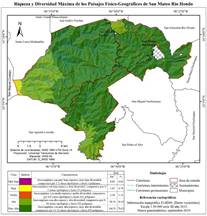

4.2.2. Riqueza y diversidad máxima de paisajes

La Tabla 6 muestra los resultados de la correlación espacial entre los indicadores de riqueza de paisajes (R) y la diversidad máxima de los paisajes (Hmax). El resto de las asociaciones (casillas en blanco) permanecen como hipótesis para el territorio de estudio.

Tabla 6 Clasificación de la correlación espacial entre la riqueza de paisajes (R) y diversidad máxima de paisajes (Hmax.). San Mateo Río Hondo, Oaxaca

| R | Hmax | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| MB | B | M | A | MA | |

| MB | Muy Baja | ||||

| B | Baja | ||||

| M | Media | ||||

| A | Alta | ||||

| MA | Muy Alta | ||||

Fuente: Elaboración propia

MB: muy baja, B: baja, M: media, A: alta y MA: muy alta.

La relación espacial entre ambos indicadores, riqueza (R) y diversidad máxima (Hmax), se muestra como una correlación perfecta (Tabla 6). Esta relación se explica por el hecho de que ambos indicadores se basan en las mismas variables, incluyen el número de clases tipológicas de cada paraje complejo. En el primero, se muestra a través de la proporción entre el número de clases tipológicas existentes y aquellas que pueden existir. Ahora bien, Hmax estima la diversidad de forma directa a través del cálculo del logaritmo natural del número de clases tipológicas presentes.

En este caso, las clases muy alta y alta conforman la mayor parte con 98 % del área de estudio (Figura 4). Estas clases se hallan en los parajes complejos I.2, II.2, III.1, III.2 y IV.2, que albergan el mayor número de polígonos por clases tipológicas. Son geosistemas montañosos de origen tectónico-estructural y tectónico-cárstico (II.2).

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Riqueza y diversidad máxima de los paisajes f-g de San Mateo Río Hondo

La clase muy baja, por otro lado, tiene una representación mínima, con apenas 0.02 %. Lo anterior, se debe al tamaño reducido de estos parajes, los cuales constan solo de una cima al norte, en las montañas tectónico-carsificadas (paraje II.1) y una en el extremo oeste (paraje V.1). Las clases baja y media ocupan 1.92 % del área; la clase baja está representada por el paraje complejo V.2 al oeste del área y los paisajes de la clase media se dispersan en las cimas y puertos de los parajes complejos I.1 y IV.1, en el centro-este, oeste y sur del municipio.

Conclusiones

El enfoque geoecológico permitió conocer la diferenciación morfológica de los paisajes físico-geográficos del municipio San Mateo Río Hondo que, a escala 1: 50 000, logra distinguir cinco localidades, diez parajes complejos y 75 parajes simples. El relieve, la litología y el clima son los principales factores de diferenciación de los geosistemas en el territorio. Predominan los geosistemas de génesis tectónico-estructural (98.3 %) con rocas del complejo metamórfico, cubiertos principalmente por bosques de pino-encino, pino y mesófilos de montaña, sobre suelos de tipos Leptosol, Cambisol, Luvisol y Regosol.

La correlación demostró que existen varios índices relacionados de forma significativa, lo cual sugiere que estos análisis son adecuados para optimizar la representación cartográfica de la heterogeneidad del territorio. Además, se pudo confirmar la alta relación estadística y espacial de los indicadores de diversidad máxima de paisajes (Hmax) y la riqueza relativa (R).

Los geosistemas del municipio presentan muy alta y alta diversidad, y complejidad tipológica (95.7 %) y se distribuyen en los complejos de laderas y barrancos de las montañas tectónico-estructurales, las cuales abarcan todo el territorio, a excepción de una porción en la parte norte y en el extremo oeste del municipio. En cuanto a la riqueza y la diversidad máxima son dominantes espaciales las unidades de clase muy alta, que abarcan alrededor de 80 % de la zona de estudio. Lo anterior sugiere que el municipio de San Mateo Río Hondo posee altas potencialidades para la conservación de la geodiversidad y para el turismo ecológico.

El enfoque geoecológico se considera de utilidad a la hora de conocer la heterogeneidad del paisaje. Los índices aplicados pueden ser utilizados en los procesos de ordenamiento ecológico y el pronóstico de la biodiversidad, así como en la búsqueda de zonas con alta riqueza biológica y aquellas destinadas a la protección