Introducción

Dentro del contexto actual del cristianismo católico, se le define a la parroquia como el grupo de fieles que se encuentra bajo el cuidado de un sacerdote, llamado párroco o pastor propio. A esta se le vincula un territorio propio delimitado, en una relación producto de larga evolución histórica. De acuerdo con Bertrand & González (1996), Duffy (2006) y Pichot (2015); su estudio ha recibido mayor atención en Europa, ya que las delimitaciones territoriales de las antiguas parroquias sustentan las estructuras político-administrativas actuales de algunos países europeos.

Según Iogna-Prat y Zadora-Rio (2005), ningún texto menciona la existencia de territorios parroquiales delimitados hasta el siglo IX, época de las reformas del emperador Carlomagno, en las que se establecieron por primera vez las circunscripciones eclesiales, entre ellas las de orden parroquial con las que se pretendía constituir, entre otros, el sistema del pago del diezmo.

Esta función beneficiaria de las delimitaciones territoriales de la parroquia evolucionó a una función de pastoral en los siglos XI-XII, debido a una posterior reforma del papa Gregorio VII; con ella, la Iglesia reguló la investidura de párrocos que, hasta ese entonces, era otorgada también por los laicos y, por consecuencia, permitió controlar que los fieles se confesaran y comulgaran de manera exclusiva con su propio párroco, lo que afianzó, en palabras de Abreu (2018), la pertenencia a una circunscripción. Las delimitaciones territoriales, dicta Zadora-Río (2005), no siempre se definían por los rasgos de la topografía, sino que, a partir de entonces, el énfasis empezó a recaer sobre los habitantes.

Gomis (2002) señala que a partir del siglo XVIII la parroquia se caracterizó por ser un espacio bien delimitado, un territorio donde el sacerdote ejercía su autoridad espiritual. Esta concepción se mantuvo mientras la Iglesia gozaba de su posición política, hasta que los procesos de secularización provocaron la separación de la Iglesia con el Estado y se presentó una tendencia hacia la pastoral de enfoque comunitario.

Fue en el Concilio Vaticano II, celebrado de 1962 a 1965, que se estableció la definición actual de la Iglesia Católica como el “Pueblo de Dios”. Por consiguiente, las parroquias ya no se consideran como territorios delimitados, sino como “porciones” de este “Pueblo de Dios”, grupos de fieles católicos que conforman una comunidad y son lideradas por un párroco como pastor propio.

Del Portillo (1969) destaca que las delimitaciones de las parroquias ya existentes se utilizaron como instrumento para constituir, en principio, a cada uno de estos grupos o comunidades de fieles por medio del criterio domiciliario. En el caso de una nueva parroquia, se le asigna, al momento de su erección, una delimitación territorial por parte de las autoridades eclesiales, al menos que se trate de una “parroquia personal1”.

La parroquia en el mundo urbanizado

Tras el auge de la Revolución Industrial, un desplazamiento masivo de la población desde el campo originó un crecimiento sin precedentes de las ciudades, proceso que en Latinoamérica se llegó a extender hasta la segunda mitad del siglo XX. La Iglesia Católica se vio obligada entonces a erigir nuevas parroquias para atender el incremento del número de fieles.

Ante este contexto, se destacan estrategias como la que Bertrand & González (1996) explican se aplicó en la ciudad española de La Coruña durante el periodo de 1950 a 1980, en donde nuevas parroquias se constituyeron a partir de las parroquias urbanas preexistentes y se subdividieron sus delimitaciones a fin de aligerar la carga pastoral ante el aumento de la densidad poblacional.

La expansión de las ciudades obligó también a crear parroquias para atender a los devotos de las nuevas áreas habitables que hasta entonces no se incluían en ninguna circunscripción. Tal es el caso de la parroquia de estudio, la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados en la ciudad de Toluca, México, erigida en 1972.

La estructura de estas parroquias urbanas, que se basaba en un sistema comunitario rural, se ha enfrentado desde entonces a procesos contemporáneos de mayor difusión en las ciudades, tales como el incremento de la movilidad y la cultura digital, y crea nuevas configuraciones territoriales. Los fieles cada vez “se identifican menos con un contexto definido e inmutable, desenvolviéndose más bien en una aldea global y plural, modificado de la comprensión del espacio, especialmente en la población más joven” (Congregación del Clero de la Iglesia Católica, 2020, s.p).

Como lo apunta Floristán (1998), en ambientes rurales y en ciertos sectores urbanos es probable que aún se pueda entender la parroquia a partir de una delimitación territorial. Aun así, Join-Lambert (2016) afirma que el tiempo en el que la pastoral le otorgaba suma importancia a que los fieles de una parroquia provinieran de un territorio definido, ha cambiado.

Tanto la situación postconcilio de las parroquias como comunidad, que no dependen ya de la inherencia de un territorio delimitado, como los procesos característicos de las ciudades actuales motivan a repensar los territorios de las parroquiales católicas, en especial las urbanas. Carballo (2009) enfatiza la necesidad de nuevos enfoques para comprender su territorialización y desterritorialización, por medio de marcos que expliquen cómo se mantiene la vida parroquial, como expresión de su comunidad.

Espacio sagrado y su territorialización

Flores (2016) explica que los trabajos de la religión en la Geografía son por lo general escasos y apenas abordan temáticas exploratorias, pues a pesar de que el espacio desde la perspectiva religiosa ha sido un tema abordado por otros investigadores sociales, los geógrafos aparecían casi ausentes en su estudio. Sin embargo, Rosendahl (2018) destaca la idea de que los espacios sagrados, ya sean designados en lugares fijos consagrados o plasmados en su categoría móvil, cada vez más atraen la atención de los geógrafos y se aperturan ante innumerables nuevas posibilidades de investigación, tales como el estudio de su territorialización.

El espacio y el territorio son conceptos geográficos por naturaleza, el segundo se origina a partir del primero. Es necesario esclarecer el concepto de ambos en relación con los procesos culturales y religiosos, para así identificar las transiciones entre uno y otro como marco conceptual que sustentaron el desarrollo de esta investigación.

Rosendahl (2018) explica con base a lo abordado por el historiador de las religiones Mircea Eliade que en todo espacio sagrado es encontrado una representación de divina o “hierofanía”, junto con su entorno.

Según Eliade (1956), esta hierofanía ejerce como punto fijo por la cual el hombre religioso se orienta, y le otorga una heterogeneidad al espacio, demarcándolo. Para este autor todo espacio sagrado implica una hierofanía, aunque también existen a menudo “signos” que, si bien no son una hierofanía absoluta en el sentido de ser una manifestación sagrada, si indican la sacralidad de un lugar y pone fin tanto a la relatividad como a la confusión en el espacio religioso.

Para Flores (2016) se distinguen dos principales tipos de espacios sagrados. Primero los espacios sagrados fijos, como templos, catedrales, ermitas, entre otros; y segundo, los no fijos/ flujos, que se caracterizan por una construcción y reconstrucción continua de espacios y tiempos sagrados. Peregrinaciones, fiestas, celebraciones religiosas, circuitos sagrados, turismo religioso y viajes espirituales, enlistan algunos de estos últimos.

Con respecto al territorio, Giménez (2004) explica que este es el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas y es aprehendido desde diferentes escalas. Según Le Bourlegat & De Castilho (2004), desde el punto de vista religioso, se apropia un espacio en cuanto éste deja de ser relativo para ser un espacio relacionado por medio de las prácticas de los fieles.

Para Abbruzzese (1999), los procesos de territorialización de las instituciones religiosas como la Iglesia Católica tienden a presentarse en los espacios sagrados fijos como los templos, aunque no se reducen a la instalación del territorio en edificios. Por su parte, Ramírez (2019) señala que los espacios públicos también son objeto de apropiación por parte de los grupos religiosos a través de recorridos con tintes rituales, como son las procesiones y peregrinaciones.

Estas últimas se pueden definir, según Rosendahl (2009), como desplazamientos por itinerarios preestablecidos, con el fin de alcanzar espacios sagrados fijos y que no solo se pueden presentar en movilizaciones a una gran escala, sino también a una menor escala, como aquellas procesiones que abarcan el espacio intra-urbano, incluyendo calles y plazas de un sector de la ciudad.

Los católicos como parte del quehacer parroquial pueden realizar estas y otras movilizaciones en tarea misionera durante todo el año, con una mayor frecuencia durante los tiempos litúrgicos más importantes, como Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad y las fiestas patronales. Pueden ser llevados a cabo por movimientos y grupos parroquiales, o en su conjunto como comunidad parroquial desde el templo principal. De acuerdo con Romero y Acosta (2019), el objetivo de esta forma de territorialización es incorporar a la población católica, pero no practicante, para poder hacerse partícipe de las actividades de la comunidad.

Además de las procesiones, según Flores (2016) existen otras apropiaciones, desde el establecimiento de templos a altares en espacios privados o de carteles en la vía pública hasta espacios rituales en ámbitos domésticos. Una pauta para reconocer esta diversidad es mediante la identificación de los “geosímbolos”, los cuales según Giménez (2005) se definen como elementos del espacio, a los que los pueblos o grupos sociales les dotan de una dimensión simbólica que alimenta y conforma su identidad.

Metodología

La anterior información incluye tanto la historia de las delimitaciones territoriales de las parroquias, como la conceptualización de los espacios sagrados y sus procesos de apropiación transformándolos en el territorio de un grupo religioso. Bajo ese contexto, el objetivo de este estudio consistió en identificar el territorio de una parroquia urbana y sus límites se diferenciaron respecto a su delimitación territorial asignada por la Iglesia Católica.

Se eligió la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, que forma parte de la Arquidiócesis de Toluca en México. A diferencia de otras parroquias similares, esta poseía un amplio registro de aprovechamiento de su delimitación parroquial para realizar actividades religiosas. La integración de uno de los investigadores en esta comunidad parroquial desde hace varios años fue aprovechada para ampliar la accesibilidad a las actividades religiosas y una mayor fiabilidad en la recopilación de datos.

Con tal de situar el área de estudio, se obtuvo la información de las vialidades que conformaban los límites de la delimitación territorial de esta parroquia a través de la consulta del mapa impreso, disponible en la oficina parroquial. En orden a cumplir el objetivo de la investigación, primero se identificaron las hierofanías y signos, que marcaban el espacio religioso para los fieles católicos, y que se localizaban al interior de esta delimitación. De estas se distinguieron los llamados “geosímbolos” aquellas las cuáles poseían un significado para la comunidad parroquial y que se encontraban en sus espacios sagrados.

Se realizó un trabajo de campo experiencial2 por medio de observación participante, en el que las salidas campo se efectuaban de forma obligatoria ante distintas situaciones o circunstancias conforme acontecían en la vida de la comunidad como la realización de procesiones, la celebración de fiestas religiosas de precepto y el llamado a reuniones parroquiales, entre otras. Esta observación se llevó a cabo mediante la participación de un grupo de jóvenes y del ministerio de música, en un periodo que abarcó todo un ciclo litúrgico, de manera que se pudieran observar las diferentes ritos y celebraciones religiosas en el plazo de un año.

De igual manera, se realizaron entrevistas a profundidad, dirigidas a informantes clave que organizaron y gestionaron las actividades de la comunidad, como el párroco y el coordinador de pastoral. También se concretaron encuentros con otros informantes con el fin de recabar aspectos de la experiencia vivencial de los fieles durante las actividades religiosas.

Con la información obtenida se cartografiaron las movilizaciones registradas, y se distinguieron aquellos espacios que la parroquia como grupo religioso apropió, por medio de acciones religiosas y, en tiempos sagrados específicos, convirtiéndolos así en territorio de la comunidad parroquial.

Resultados y discusiones

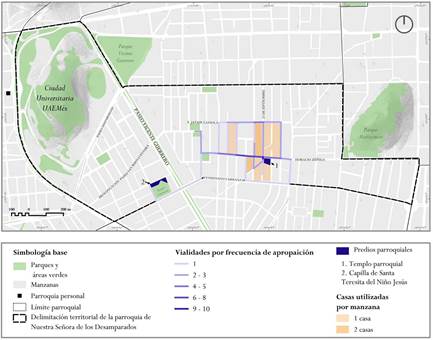

La delimitación territorial de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados en Toluca colinda con las delimitaciones de otras seis parroquias: la de San Bernardino al norte, la de Santa María de Guadalupe al noreste, la de Nuestra Señora de Fátima al este, la de la Divina Providencia al sur, la del Patrocinio de San José al oeste, y la de Nuestra Señora del Rosario de Fátima al noroeste (Figura 1). Se puede apreciar además que próxima a su delimitación se localiza la Parroquia Universitaria María Madre de la Sabiduría, una parroquia personal que no posee una delimitación territorial asignada, creada para atender a los estudiantes universitarios.

Los signos sagrados católicos presentes al interior de la delimitación se visibilizaron en el espacio público, a reserva de todas aquellas imágenes que los fieles llegaban a poseer dentro de sus viviendas. Su distribución se agrupó en cinco principales puntos al interior la delimitación parroquial (Figura 1). Los primeros consistieron en puntos con un único signo o representación: un nicho que guarda una imagen de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe y una cruz de madera incrustada en un mural junto con otros objetos de representación cultural.

El resto de los puntos los conformaban grupos de imágenes, signos, símbolos y hierofanías que eran objeto de culto en cuatro templos católicos: tres capillas, y un templo parroquial 3 (Figura 2). De las capillas, la primera es la Capilla de Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento 4 en el semisótano del Templo parroquial, la segunda es la capilla de Santa Teresita del Niño Jesús (Figura 2), construida para atender a los habitantes del oeste de la delimitación parroquial, y la tercera es de carácter privado en un centro de pensionados. Estos templos se construyeron sobre predios donados por el Gobierno Municipal de Toluca o por los mismos fieles.

En su interior se apreciaban imágenes de santos, beatos y advocaciones marianas, de estas últimas la de mayor significado de identidad para la comunidad fue la de Nuestra Señora de los Desamparados, que apatrona a la comunidad, localizada en el retablo del templo parroquial. Según los testimonios de los fieles, la razón de esta advocación se remonta a años anteriores a la erección de la parroquia, cuando el primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez prometió construir un templo en honor a la Nuestra Señora de los Desamparados en agradecimiento tras sobrevivir un accidente automovilístico cerca Roncesvalles, entre la frontera entre Francia y España. Este solicitó una imagen del mismo tamaño que la original en Valencia, ciudad española de donde es originaria la advocación, sin embargo, fue donada la imagen por otro sacerdote que poseía una imagen similar.

Además de las imágenes, el templo parroquial y la capilla contaban con cruces cristianas en sus fachadas y campanarios, y con la mayoría de las características propias de los templos católicos, como el presbiterio, el coro, un campanario y bancas.

Por medio de la observación participante y las entrevistas semiestructuradas, los fieles revelaron que, en realidad, solo eran las hierofanías y signos sagrados presentes dentro de los templos las que eran reconocidas en importancia por la comunidad, lo equivalente a un geosímbolo.

Su fuerte lazo de identidad y apropiación se reflejó incluso hacia las hierofanías y signos presentes en la capilla privada, cuando estas fueron objeto de profanación en octubre de 2023. Este hecho, generó una profunda conmoción en la comunidad, que realizó todo tipo de actos de reparación, desde oraciones hasta actividades de devoción y adoración al Santísimo Sacramento. Con estos actos buscaban el perdón de Dios por los agravios que se pudieran cometer a las hostias consagradas que se habían guardado en el sagrario de la capilla.

En los templos, el Santísimo Sacramento resultó ser la hierofanía que constituía el punto fijo o centro del mundo para la comunidad. Al observar su estructura y organización espacial, los altares donde se consagraban las hostias, ubicados en los presbiterios, resultaron los puntos fijos de mayor importancia sagrada. A partir de ellos se organizaban los propios templos de los cuáles a su vez se organizaban el resto de los espacios sagrados. Esta jerarquización de espacios fijos permitió identificarlos en tres conjuntos como se muestra en la Figura 3.

El primer conjunto, el más simple, lo constituye la capilla privada del Centro de Pensionados del ISSEMyM; el segundo corresponde al predio parroquial de la Capilla de Santa Teresita del Niño Jesús; y el tercero corresponde al predio del templo parroquial en torno al cual se organizan también espacios parroquiales como las oficinas, la casa cural, las criptas, los salones de catequesis y la capilla de Adoración Perpetua.

El trabajo en campo permitió hallar que, durante el periodo de la investigación, esta última fue la principal atracción espiritual de visitantes de la parroquia, pues es la única en la ciudad de Toluca en su tipo, ya que se abren sus puertas las veinticuatro horas del día durante todo el año al público en general, lo que permitía a los fieles encontrarse en cualquier momento con el Santísimo Sacramento.

El estatus de la Virgen María como madre de los desamparados, también ejercía como atracción a los fieles que dicen sentirse en difíciles situaciones. La presencia de imágenes de esta y otras advocaciones marianas, así como imágenes de Jesucristo, eran cuidadas por asociaciones que rendían el culto a estas representaciones y organizaban sus respectivas fiestas.

Los espacios sagrados no fijos y/o flujos por otro lado, se identificaron acompañados de hierofanías e imágenes que se desplazaban con la comitiva que los acompañaba. En total se registraron 11 procesiones realizadas en la delimitación parroquial (Figura 4), todas las cuáles finalizaban en espacios sagrados fijos, así hubiesen iniciado en estos mismos, o en otro espacio público.

La única que se excluyó a esta característica fue la octava procesión que acompañó a la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús y que se incorporó con la procesión de Cristo Resucitado donde el resto de los fieles aguardaban. Solo en conjunto con esta continuaron hasta el espacio sagrado fijo, donde ambas procesiones finalizaron. Se manifestó así una conexión exhibida en otro tipo de flujos, en donde los fieles de esta procesión se sumaron a otros que los esperaban, lo que aumentó su número, similar a como un río tributario aporta al caudal de otro.

De estos espacios registrados y observados, tres cumplen con las características de Rosendahl (2018) para un “circuito sagrado”. Estas procesiones iniciaban en el templo parroquial, para llegar a la vivienda de un fiel (Figura 5), al que con anterioridad se le solicitaba su apoyo para disponer de un espacio para albergar, lo que en todos estos casos fue, el Santísimo Sacramento. En esta vivienda durante un aproximado periodo de tiempo, se recitaban oraciones establecidas para ese punto, hasta salir y continuar el recorrido en la casa de otro fiel y al haber completado el circuito, el Santísimo Sacramento era regresado al templo.

A diferencia de los flujos que movilizaban las imágenes, los flujos que acompañaban en procesión el Santísimo Sacramento se exigía que iniciaran y finalizaran al interior de un espacio sagrado fijo, pues solo en estos lugares dispuestos es donde se pueden guardar las hostias consagradas. Una clase de circuito cerrado que en esencia depende de la existencia de un espacio sagrado fijo.

En procesión, el espacio sagrado alrededor del Santísimo Sacramento como hierofanía poseía las características de una estructura laminar conformada por el desplazamiento de la feligresía. Para el caso de la quinta procesión, la de la visita a las 7 casas, los fieles seguían al sacerdote en la procesión inicial cuando se colocaba la hostia consagrada en cada uno de los sitios dispuestos. Las hostias permanecían expuestas en las casas sin movilizarse, en seis espacios diferentes, y los fieles seguían su propio itinerario en cada una de ellas, hasta que el sacerdote las recogía con una última procesión.

Elaboración propia

Figura 5 Izquierda: Vivienda decorada en la visita de las 7 casas. Derecha: SantísimoSacramento movilizado por el sacerdote

Solo un sacerdote o un ministro podían movilizar el Santísimo. Si se trataba del primero, este traía consigo una vestimenta específica llamada capa pluvial, que lo protegía de las precipitaciones y las bajas temperaturas (Figura 5). Además, se consideraba utilizar un palio para su resguardo, una clase de toldo que era sostenido por cuatro personas por medio de varales.

La temporalidad de ambos tipos de espacios sagrados católicos, tanto fijos como no fijos, se basaba en la prescripción de sus actos religiosos, marcados en su mayoría por la liturgia. También, pero en menor medida, era establecida por otros tiempos, como la duración de una oración grupal o de las reuniones propias de la parroquia para tratar asuntos administrativos o de convivencia social.

La reunión de un grupo de miembros de la Iglesia, su convivencia en orden de crear interacciones sociales y fortalecer el sentimiento de comunidad, es una característica eclesiástica propia y por lo tanto sagrada, en cuanto la Iglesia se considera a sí misma un sacramento o medio para obtener la gracia de Dios. Los fieles reunidos como comunidad creaban entonces también espacios sagrados. Según los fieles la hierofanía en estos espacios se presentaba en “en medio de ellos” por el simple hecho de reunirse en nombre de Dios, tal y como se refiere en la cita bíblica de Mateo 18,20.

La temporalidad en la que cada espacio se le atribuyó una sacralidad es marcada por la duración de los ritos y, de los itinerarios y programas de los grupos parroquiales. Cuando los ritos son de celebración, su temporalidad es marcada, mesurable, característica de los espacios de tipo no fijo/ flujo. Por otro lado, cuando los ritos son de consagración, los espacios sagrados fijos poseen solo delimitaciones en el espacio, más no en tiempo debido a que son considerados para su culto permanente, mediante una bendición, atribuyéndoles una temporalidad no mesurable.

Para la Iglesia Católica, los espacios sagrados fijos, son lugares sagrados que se destinan al culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos (CIC, #1205). Según los mismos cánones, los lugares sagrados pierden su dedicación o bendición si resultan destruidos en gran parte o si son reducidos a usos profanos por decreto permanente (CIC, #1212).

Aun así, de acuerdo con lo observado se infiere que, si de ellos aún se conserva evidencia del uso sagrado del espacio, este puede volver a ser consagrado o restaurado a petición de un grupo que mantenga o haya creado un vínculo de identidad religiosa respecto a ese espacio, lo que lo convierte por definición en un lugar sagrado. Solo hasta que la relación de identidad de cualquier feligrés se pierda o hasta que la comunidad parroquial desapareciese en su totalidad y con ella todo reducto de la memoria colectiva del lugar, es que ese espacio, lugar y territorio sagrados, dejarían de existir.

De espacios sagrados a territorio parroquial

Rosendahl (2018) explica que la experiencia con lo sagrado se vive de forma individual y que la subjetividad es parte de la experiencia del hombre religioso en el ritual de su devoción en el tiempo. En esta subjetividad, Bertrand y Oliver (2003) dicen que es posible que los fieles consideren que todos los espacios pueden contener a lo sagrado ya que son creación de Dios.

Si se amplía esta concepción, la experiencia religiosa puede coincidir o establecerse en un rango de experiencias basadas en un rito o celebración en común llevada a cabo en comunidad, como lo hace la Iglesia católica a través de la liturgia.

Para los católicos el ritual litúrgico es simbólico y cuestión de experiencia vivencial. El papa Francisco (2022) explica que lo que diferencia a los gestos rituales católicos del resto de religiones es el hecho de realizarlos en asamblea. Ejemplos como reunirse, caminar en procesión, sentarse y estar de pie, mirar y escuchar, aclamar o arrodillarse, entre otras, transmite su fuerza.

Es cuando una experiencia religiosa se reconoce como una vivencia colectiva y por lo tanto objetiva, que se le dota de definición a los espacios sagrados católicos; a diferencia de los que son subjetivos, producto de la experiencia religiosa individual.

Es territorio de la Iglesia cuando los católicos por su unión en diferentes grupos apropian estos espacios. Pueden ser establecidas políticas religiosas de control territorial, mediante la apropiación por medio de los mismos actos rituales. En este caso, los espacios sagrados, en especial los que constituían los dos predios parroquiales, eran apropiados convirtiéndolos en territorio mediante actos religiosos tales como la celebración de misas, asambleas de oración, y reuniones de los grupos parroquiales.

Es preciso considerar la apropiación de estos espacios por medio de flujos en su interior, como las procesiones que iniciaba el sacerdote desde la entrada hasta el presbiterio del templo. Esto es muestra de una evidente subestructura interna de los templos y resto de espacios, tanto fijos como no fijos/ flujos, que al mismo tiempo son expresión de su apropiación ritual.

La apropiación de los espacios sagrados por parte de la parroquia como grupo, bajo la autoridad del párroco y en comunidad, es lo que hacía su territorio parroquial. Si se hiciese por parte de sus miembros, pero ahora como parte de la comunidad del decanato, la zona pastoral o la arquidiócesis, organizado por los líderes religiosos de estas jurisdicciones, se convertirían en territorios decanales, de las zonas pastorales y arquidiocesanos respectivamente.

Esto se pudo evidenciar en el uso de sus delimitaciones territoriales como en el caso del primer flujo, la de los grupos de dimensión juvenil decanal, que se trasladó desde un parque ubicado en otra delimitación parroquial pero que constituye parte del mismo decanato.

Asimismo, la procesión de la Indulgencia Plenaria, de carácter arquidiocesano, cruzó la delimitación parroquial hasta unirse con el resto de grupo, desplazándose hasta la catedral metropolitana de Toluca, donde se ubica la sede de la arquidiócesis.

Dada la estructura laminar de las procesiones, estas solo pudieron apropiar los espacios públicos, en su mayoría vialidades, durante un tiempo y espacio determinados. La delimitación temporal del territorio parroquial durante estos itinerarios consistía en minutos hasta un par de horas, lo que develó su dinamicidad. Para ejemplificar se muestra el territorio parroquial durante la visita de las 7 casas el día 6 de abril de 2023 y la Procesión del Silencio del día siguiente (Figura 6).

El territorio parroquial lo conforman así, los espacios sagrados fijos con la presencia de hierofanías o “signos”, hasta que estos sean destruidos junto con toda atribución sagrada remanente de la comunidad católica, junto con la sección de la vialidad, o vialidades, que en el momento ocupaba una procesión o un espacio sagrado no fijo / flujo.

En el caso de un circuito religioso, como en la visita de las 7 casas, el territorio parroquial incluía tantos los espacios sagrados no fijos donde se exponía el Santísimo, como las vialidades que conectaban estos lugares y por las que los fieles transitaban para poder llegar de un espacio a otro en el territorio parroquial periodo de tiempo que el Santísimo se exponía hasta que el sacerdote recogía las hostias consagradas.

Existe así una evolución de los límites del territorio parroquial en el espacio y el tiempo, con distintas configuraciones superpuestas (Figura 7).

Entender estas configuraciones del territorio no solo de la religión católica sino del resto de religiones, a través de estudios que incluyan una fundamentación teológico-cultural del comportamiento de su inclusión y exclusión socio-espacial de cada una de ellas, aportaría a la resolución de conflictos por la apropiación de espacios sagrados.

Aún ante las amplias posibilidades de la configuración del territorio, existía la constante de que no excedían los límites impuestos de la delimitación de territorio parroquial, al menos en lo que a espacios públicos se refiere. La autoridad del párroco residía en este territorio, tal como lo establece el canon: la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en los lugares sagrados (CIC, #1213). Traspasar estos límites habría supuesto un conflicto con la autoridad de otros párrocos y sus respectivas parroquias, según lo remarcó el párroco en la entrevista.

Visitar a un enfermo, bendecir una casa o realizar actividades sociales pueden efectuarse por el sacerdote al exterior de los límites pues se realiza en el espacio privado de los fieles. En contraste, otros sacramentos como las primeras comuniones, confirmaciones y los enlaces matrimoniales deben de realizarse en asamblea y en conjunto con la comunidad, lo que exigía espacios aún mayores y, por lo tanto, utilizar las instalaciones ya existentes propias de la parroquia al interior de su delimitación.

De lo que respecta al total de espacios públicos de la delimitación que se podrían apropiar para una actividad religiosa, tan solo se utilizó el 13.67% de la superficie. De las 74 vialidades posibles, solo 13 resultaron elegibles para poder llevar a cabo procesiones en algunas secciones (Figura 8) y se distribuyeron en las proximidades del templo parroquial. La calle 23 de septiembre en su sección anterior con la calle Horacio Zúñiga, justo donde se localiza el primer conjunto de espacios sagrados, fue la más frecuentada por estos flujos religiosos.

Elaboración propia

Figura 8 Espacios apropiados por parte de la comunidad parroquial respecto a su delimitación territorial

La apropiación de espacios se concentró en la sección centro sur de la delimitación parroquial, sin utilizar casi por completo la sección oeste. El Paseo Vicente Guerrero ejerció como principal área de fricción espacial que explicaría esta segmentación, debido al tráfico vehicular magnificado por su anchura de cuatro carriles, que dificultó su elegibilidad para el cruce de flujos religiosos, sobre todo en horas de mayor tránsito.

La superficie ocupada por la Ciudad Universitaria de la UAEMéx no se utilizó, sin embargo, no significaría que los que ahí asisten no recibiesen atención pastoral. Cada uno de los universitarios sería recibido en sus propias comunidades parroquiales o por la parroquia personal universitaria, creada para realizar su acción misionera y evangelizadora hacia este grupo en particular. La localización adyacente de esta parroquia a Ciudad Universitaria es prueba de esta intención de acuerdo con lo reportado por los responsables de la pastoral de la comunidad.

En lo que respecta a espacios privados, pocas fueron las viviendas elegidas para recibir la visita de una imagen o del Santísimo Sacramento pues no excedían las dos casas por manzana (Figura 8). Las entrevistas revelaron que la creación de los espacios sagrados en las viviendas no se limitaba a aquellas que resguardaban una hierofanía como parte de un circuito sagrado, sino que se habían llegado a establecer casas de oración partir de una sectorización de la delimitación.

Conclusiones

Las hierofanías y signos católicos permitieron identificar los espacios sagrados parroquiales que eran territorializados. Como signos se utilizaron imágenes de los santos, advocaciones marinas, y de Jesucristo, que marcaban el espacio religioso y recibían distintos tipos de culto. El culto más profeso de adoración por parte los fieles, lo recibía el Santísimo Sacramento estableciéndolo como la máxima manifestación sagrada identificada. A su vez, estas representaciones y manifestaciones de lo sagrado ejercieron como geosímbolos, pues la parroquia se asociaba con ellos mediante vínculos de identidad. Constituían así, un punto de orientación que demarcaban el espacio y motivaba a los fieles a reunirse en torno a ellas mediante la convocación a la comunidad parroquial.

El territorio parroquial se conformó por todos los espacios sagrados en los que se presentó una experiencia compartida de los individuos de la parroquia como grupo religioso. En el caso de los territorios católicos, los tiempos de apropiación son marcados por los tiempos rituales litúrgicos y de los itinerarios establecidos o por el pastor responsable, como un párroco, decano u obispo, según sea el caso.

Aunque la delimitación territorial no correspondió con los límites del auténtico territorio parroquial, esta si ejerció como su base o sustrato principal en el cuál la comunidad parroquial podía realizar sus propios actos rituales y otras acciones religiosas de los predios propios de la parroquia, los espacios públicos y las viviendas que prestaban los fieles para la creación de espacios sagrados.

Una mayor territorialización de la delimitación establecida permitiría ejercer un mayor dominio y control religioso que facilite a la comunidad pastorear a los fieles que en ella residen, mediante la atención de las necesidades espirituales para quienes las consideren importantes, así como la realización de otras acciones de pastoral por parte de la Iglesia. Estas estrategias territoriales pueden ser coordinadas con otras instituciones y actores sociales, que permitan el desarrollo del bienestar y la calidad de vida de la población