Introducción

El cambio de uso de la tierra es un proceso histórico y dinámico relacionado con múltiples factores, sean causas naturales o bien por intervenciones humanas, afectando de esta forma el origen de las coberturas de la tierra. Estos cambios suelen darse a pequeña o gran escala, transformando significativamente los ecosistemas y sus servicios asociados (1), (2), (3). En algunos países, una manera de minimizar las intervenciones humanas asociadas al cambio de uso de la tierra es integrar ciertos sitios a los sistemas nacionales de áreas protegidas. Sin embargo, algunos estudios realizados revelan que pese a su declaratoria los sitios siguen sufriendo cambios de uso de la tierra dentro de ellas, siendo una de las causas principales el avance de la frontera agrícola (4).

La región Centroamericana, por sus características biogeográficas, posee una alta biodiversidad y abundantes recursos naturales. Sin embargo, estos enfrentan graves presiones, siendo una de ellas el cambio de uso de la tierra, impulsado principalmente por la expansión agrícola, el crecimiento urbano y la explotación de recursos naturales. La región también enfrenta altas tasas de deforestación, especialmente en Honduras, Guatemala y Nicaragua, conducidas por la actividad agrícola y la extracción ilegal de madera y leña. Donde a pesar de tener países con altas coberturas forestales como Belice y Costa Rica, la degradación forestal continúa de manera acelerada, reflejando la insuficiencia de los gobiernos en la gestión y protección de los recursos (5), (6), (7).

La presente investigación se realizó en el Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán. Esta área se caracteriza por ser un bosque comunal que a petición de sus propietarios indígenas maya k’iche’ fue declarado área protegida para resguardarlo de amenazas antrópicas como el avance de la frontera agrícola, los incendios forestales, el pastoreo, la tala y uso ilegal de los productos forestales. Lo cual ponía en riesgo la cobertura forestal, que es asociada por las comunidades con la recarga hídrica, siendo el agua uno de los recursos principales y razón por la que las comunidades han luchado para conservar los bosques de esta zona (8), (9), (10).

Es importante mencionar que esta área comprende varios usos de la tierra como asentamientos humanos y zona agrícola, así como bosques con usos asociados a la extracción de productos maderables y no maderables, tal es el caso de la extracción de ramas de pinabete (Abies guatemalensis), leña, ocote, madera broza y corteza de árboles (11). No obstante, estas actividades son ilegales, ya que la zona está suscrita en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) en una categoría de manejo Tipo IV. La cual restringe este tipo de actividades y su objetivo principal es la conservación del área para la recreación al aire libre y la educación, mantenimiento de una porción o la totalidad del camino, sendero, canal o río y de su panorama en un estado natural o semi natural, calidad del paisaje y prevención de la degradación de los recursos naturales (12), (13).

A pesar de la categoría de manejo de esta zona, existen evidencias de que las actividades ilegales continúan realizándose y podrían modificar significativamente los usos de la tierra (8). En el 2016 a nivel nacional el 51,4% de los bosques se encontraba dentro del SIGAP y el análisis de la dinámica forestal del año 2010 al 2016 sugiere que la tasa anual de pérdida bruta de bosques dentro de áreas protegidas fue del 13,98% (14). Sumado a esto la grave inexistencia de un plan maestro que pueda orientar las acciones de conservación dentro del área (11) y la fuerte presión que ejercen las comunidades que están asentadas dentro y fuera del área sobre el bosque (9), conducen a considerar que la declaratoria de área protegida de un sitio no es una garantía del buen manejo de los territorios.

Los hechos reflejan que, a nivel nacional, los sitios declarados como áreas protegidas siguen experimentando cambios que podrían estar modificando el paisaje y, por ende, no estarían cumpliendo con los objetivos para los que fueron creados. El objetivo de este estudio fue evaluar los cambios de uso de la tierra entre los años 1997 (declaratoria del área protegida) y 2023.

Materiales y métodos

Área de estudio: el Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán cuenta con una extensión territorial de 12052,64 ha, y es parte del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas desde el año 1997, bajo la categoría de manejo Tipo IV. Ubicado al oeste de Guatemala en las tierras altas del altiplano, en el municipio y departamento de Totonicapán, siendo las coordenadas geográficas del centroide x=686800, y y=1648210, en el sistema de referencia de coordenadas WGS84/UTM Zona 15 N (Figura 1). El área de estudio colinda al sur con el departamento de Sololá, al este con el departamento de Quiché y al norte y oeste con los municipios de Santa María Chiquimula, San Cristóbal Totonicapán, San Francisco El Alto y Momostenango del departamento de Totonicapán (9).

Figura 1 Mapa de ubicación del área de estudio Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Figure 1. Location map of the study area Parq ue Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

El Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán por su altitud y ubicación geográfica hacen que sea una zona de relevancia hídrica, al ser considerada como parte alta de las cuencas de los ríos Motagua, Nahualate, Salinas, Samalá y lago de Atitlán (15). La zona posee bosques de coníferas considerados los más grandes y mejor conservados del país. Dentro de las especies de flora destacan pinabete (Abies guatemalensis), pino blanco (Pinus ayacahuite), pino macho (Pinus montezumae), pino triste (Pinus pseudostrobus), pino rojo (Pinus rudis), pino ocote (Pinus oocarpa) y ciprés (Cupressus lusitanica). En menor proporción se pueden encontrar especies de latifoliadas como encinos (Quercus spp.), alisos (Alnus spp.), laurel (Persea spp.), madrón (Arbutus xalapensis) y el arbusto que más predomina en la zona es el arrayán (Pernettya mucronata) (10), (16).

La presencia y predominancia de las especies de coníferas se debe a que su elevación va desde los 2400 msnm hasta los 3403 msnm y a sus condiciones climáticas con una temperatura mínima de 12ºC, temperatura máxima de 18ºC, en los meses de noviembre a febrero se han registrado temperaturas extremas que alcanzan los -7ºC, un rango de precipitación pluvial que va de 1000 a 1500 milímetros anuales (9), (17).

En cuanto a la fauna del lugar, se tienen registros de aves, en las que sobresalen el colibrí (Basilinna leucotis), chupaflor (Lampornis viridipallens), mosqueritos (Empidonax affinis y Empidonax Flavescens), golondrina (Notiochelidon pileata) y zorzal (Turdus rufitorques). Respecto a mamíferos, se encuentran la musaraña (Cryptotis goodwini), ratones (Microtus guatemalensis, Habromys lophurus, Scotinomys teguina, Reithrodontomys sumichrasti, Peromyscus aztecus, Peromyscus levipes), ardilla (Sciurus aureogaster), murciélago (Glossophaga leachii), coyote (Canis latrans) y comadreja (Mustela frenata) (10).

Obtención de cartografía base: se utilizaron los Geoportales de Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala (IDEG) de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y de la Dirección de Análisis Geoespacial del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Esto para la obtención de formatos vectoriales de las áreas protegidas y los centros poblados de Guatemala. Estos formatos se procesaron haciendo uso del programa QGIS 3.34, para obtener únicamente el área de estudio y los centros poblados que tienen influencia en la zona, mismos que fueron proyectados en el Sistema de Referencia de Coordenadas WGS 84/UTM zona 15 Norte.

Obtención de imágenes satelitales: se utilizó la plataforma de Google Earth Engine (GEE) para descargar una imagen Landsat 5 del año 1997 y una Landsat 9 del año 2023. Para ello, a la plataforma se agregó el formato vectorial del polígono del área de estudio y se escribió el código para descargar una imagen compuesta para cada uno de los años respectivos. En este código se especificó el área, el año, un máximo de 5% de nubosidad y la media que se utilizó para crear la composición de la imagen satelital. Finalmente se descargaron las imágenes satelitales en formato ráster.

Recolección de datos de campo: en el área de estudio se definieron 13 transectos, con una totalidad de 131,05 km de recorrido. Aproximadamente cada 500 m se marcó un punto de observación, tomando un total de 266 puntos (Figura 2). Se buscó que los datos recopilados aportaran información sobre los diferentes tipos de uso de la tierra, que fueran de fácil acceso y que se contara con el permiso de las autoridades comunitarias que tienen a su cargo el cuidado del territorio. Una vez definidos los transectos se procedió a ir a campo para la toma de datos. En los recorridos de campo se utilizó un GPSMAP Garmin 66s configurado en el Sistema de Referencia de Coordenadas WGS 84/UTM zona 15 Norte, una brújula de mano KB-14 360RG Suunto, un teléfono móvil con la aplicación Avenza Maps y el mapa del área de estudio.

Los datos de campo se recolectaron de octubre a diciembre del año 2023. Durante los recorridos se utilizó como guía el mapa del área de estudio en Avenza Maps, el GPS para identificar los puntos de observación cada 500 m, se registró en boletas de campo para cada punto de observación las coordenadas X, Y, Z, azimut, usos de la tierra a cada 50, 100 y 150 m tomando como referencia la clasificación de usos de la tierra utilizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en el año 2020 (18). Además, se registraron, datos sobre la vegetación, observaciones generales y fotografías tanto a la derecha como a la izquierda del punto de observación.

Generación de base de datos: la base de datos se creó en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, transcribiendo la información recolectada en la boleta de campo. Las coordenadas y el azimut de cada punto de observación se utilizaron como base para crear los datos de la derecha e izquierda a cada 50, 100 y 150 metros con la información de los usos de la tierra observados. Partiendo de estos datos se calcularon las coordenadas reales de cada punto de referencia, tomando como base la siguiente eq 1 y 2 (19):

Donde: Xr/Yr: coordenadas reales. Xc:/Yc: coordenadas conocidas. A: azimut en radianes. D: distancia en metros.

Al finalizar este procedimiento se obtuvo una base de datos con un total de 1608 puntos de referencia, de los cuales el 22% no contaba con información del uso de la tierra, debido a que las condiciones climáticas y topográficas no permitieron su identificación a los 100 y 150 m de distancia. Obteniendo una base de datos final de 1253 puntos de referencia con siete usos de la tierra identificados (Figura 2).

Figura 2 Mapa de distribución de transectos y puntos de referencia con usos del suelo identificados en el área de estudio Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Figure 2. Transects distribution map and reference points for the different identified land uses in the study area of the Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Creación de áreas de entrenamiento: se cargó la base de datos en formato CSV al programa QGIS 3.34 y se guardó en un formato vectorial de puntos, para poder usarlo como referencia para la digitalización de los polígonos de entrenamiento. Para este proceso, a partir de los puntos de uso del suelo recolectados en campo se crearon polígonos de uso del suelo utilizando como referencia las imágenes Landsat y para verificar la digitalización correcta se observó el comportamiento de las gráficas de las firmas espectrales. Se digitalizaron áreas de entrenamiento de cada uno de los usos del suelo a partir de los puntos obtenidos en campo. Para la información correspondiente al año 1997, adicionalmente se realizó una sesión de consultas a personas con conocimiento del sitio, para así validar las áreas donde el uso era distinto.

Separación de áreas para clasificación y para validación: en el programa QGIS 3.34 se utilizó la selección aleatoria dentro de subconjuntos, aplicándola al formato vectorial de polígonos de las áreas de entrenamiento. En esta se separó el 70% de las áreas de entrenamiento que se utilizaron para la realización de una clasificación supervisada y un 30% para validar la clasificación de uso del suelo de la imagen satelital.

Clasificación supervisada: se utilizó la plataforma de Google Earth Engine (GEE) para la realización de una clasificación supervisada de las imágenes satelitales Landsat 5 del año 1997 y Landsat 9 del año 2023. A la plataforma se agregaron los formatos vectoriales del área de estudio y de las áreas de entrenamiento, se escribió el código utilizado para la obtención de las imágenes satelitales y a este se le añadió el código para la realización de la clasificación supervisada por medio del algoritmo random forest (20). Finalmente se descargaron las imágenes satelitales clasificadas en formato ráster.

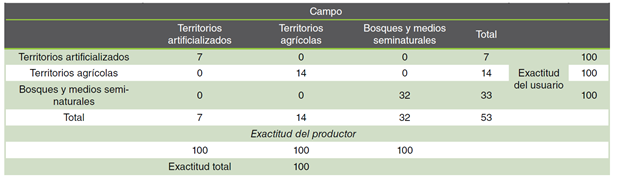

Exactitud de clasificación: en el programa QGIS 3.34 se cargaron las imágenes satelitales clasificadas obtenidas en GEE, así como el formato vectorial correspondiente al 30% de áreas de entrenamiento, que fueron los insumos que sirvieron para la realización de la validación de la clasificación supervisada. Para ello, se utilizó la herramienta de análisis ráster estadísticas de zonas, utilizando la mayoría como estadística para la clasificación de uso del suelo. Con los datos generados de esta estadística se procedió a crear una tabla dinámica en Microsoft Excel a la que se llamó matriz de confusión, donde en las columnas se agregó el uso del suelo que cada polígono tenía en campo y en las filas el uso del suelo a partir de la clasificación supervisada de la imagen satelital. Una vez creada esta matriz se procedió a calcular la exactitud general o global de clasificación, entre la razón del número de unidades clasificadas correctamente y el número total de unidades consideradas, multiplicado por 100 para obtener el porcentaje de exactitud de clasificación (21).

Generación de mapas de uso del suelo: en el programa QGIS 3.34 se procedió a convertir los ráster de las imágenes satelitales Landsat 5 y Landsat 9 (clasificadas con uso del suelo) en polígonos por medio de la herramienta “Poligonizar” para obtener los formatos vectoriales de polígonos con los cuales se generaron los mapas para visualizar los diferentes usos. Así mismo, se obtuvieron las áreas en hectáreas de cada uso del suelo.

Análisis de cambio de uso del suelo: partiendo de los valores obtenidos del área de cada uso del suelo se realizó una comparación entre el año 1997 y 2023 para determinar si las áreas de cada uso se mantuvieron, aumentaron o disminuyeron. Para ello se obtuvo el área de cambio en los usos encontrados. Para visualizar estos cambios, con las imágenes ráster clasificadas se utilizó una tabla de verdad para identificar usos que fueron modificados positiva o negativamente y los que se mantuvieron. La imagen ráster obtenida como resultado se poligonizó y se visualizó en un mapa.

Resultados

En el Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, entre 1997 y 2023 se encontraron siete usos de la tierra, agrupados en tres categorías principales: territorios artificializados, territorios agrícolas, bosques y medios seminaturales. Al comparar estos usos de la tierra en los dos años de estudio se encontraron diferencias importantes en la configuración del paisaje. Los principales hallazgos se describen a continuación:

Territorios artificializados: en esta clase se agruparon las áreas con construcciones dedicadas a viviendas o edificaciones que prestan servicios a la comunidad, incluyendo todas las obras de infraestructura necesarias para el bienestar de los habitantes. El uso de la tierra de esta clase presente en el área de estudio es el de tejido urbano discontinuo (Figura 3), el cual hace referencia a espacios con edificaciones que cubren la superficie de manera dispersa y discontinua y el resto del área está cubierta por vegetación.

Figura 3 Visualización del uso de la tierra “tejido urbano discontinuo” en el Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Figure 3. Visualization of the land use “discontinuous urban fabric” in the Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Territorios agrícolas: en esta clase se agruparon las áreas que son utilizadas para la producción de alimentos o fibras para el consumo humano y para su bienestar. En esta clase el uso de la tierra presente es la de cultivos anuales (Figura 4), este hace referencia a cultivos cuyo ciclo de producción es inferior a un año. Para la zona de estudio los cultivos presentes son los granos básicos tal como el maíz y frijol.

Figura 4 Visualización del uso de la tierra “cultivos anuales” en el Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Figure 4. Visualization of the land use “annual crops” in the Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Bosques y medios seminaturales: en esta clase se agruparon las áreas con bosque, compuestas por elementos arbóreos. En el área de estudio se identificaron bosques de coníferas (Figura A5), latifoliados (Figura B5) y mixtos (Figura C5). También se identificaron plantaciones forestales de coníferas (Figura D5), que corresponden a sitios con especies arbóreas de distanciamiento y distribución uniforme. Así mismo, vegetación arbustiva baja (Figura E5) que corresponde a tierras que tienen plantas leñosas ramificadas que no sobrepasan los 5 m de altura y que se encuentran en asocio con hierbas y malezas que no sobrepasan los 0,5 m de altura.

Figura 5 Visualización de usos de la tierra “bosques y medios seminaturales” en el Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Figure 5. Visualization of the land use “forest and semi-natural environments” in the Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

La clasificación supervisada se realizó tomando como base los tres grupos generales de uso de la tierra: “territorios artificializados”, “territorios agrícolas” y “bosques y medios seminaturales”, con esta clasificación se obtuvo un 98% de exactitud para el año 1997 (Cuadro 1) y un 100% de exactitud para el año 2023 (Cuadro 2). El porcentaje de exactitud se considera aceptable, ya que en estudios similares de clasificación supervisada de imágenes Landsat, la exactitud global de clasificación se ha reportado con porcentajes variables que van de 85% a 99%. Por ejemplo, en 2014 se realizó un estudio en la región central de la provincia de Córdoba en Argentina, donde los usos de la tierra fueron cultivos (maíz y soja) y otras coberturas (caminos, pasturas, ribera de ríos, otros), con una exactitud de (22). Otros dos estudios del año 2018 en Costa Rica, uno realizado en el cantón Alvarado en Cartago con usos de la tierra asociados a bosque, agricultura, zonas urbanas, el cual obtuvo un 85,25% de exactitud (23); y otro realizado en el Corredor biológico Lago Arenal-Tenorio, donde los usos de la tierra fueron bosque, pastos, urbano y cuerpos de agua con una exactitud por encima del 99% (24).

Cuadro 1 Matriz de confusión para obtener la exactitud global de la clasificación supervisada del uso de la tierra de la imagen Landsat 5, 1997 del Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Cuadro 2 Matriz de confusión para obtener la exactitud global de la clasificación supervisada del uso de la tierra de la imagen Landsat 9, 2023 del Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

A partir del análisis de cambio de los usos de la tierra en el área de estudio, se obtiene como resultado un incremento del 22% de los territorios artificializados”, una disminución del 26% de “territorios agrícolas” y un incremento del 4% en zonas de “bosque y medios seminaturales”. Al analizar estas variaciones pareciera que ha habido un cambio positivo en áreas destinadas a “bosques y medios seminaturales” (Cuadro 3). El análisis sugiere que en el 2023 el 88% del área de la zona de estudio presenta este uso de la tierra (Figura 6). Sin embargo, al visualizar y analizar la imagen de estos cambios (Figura 7), se puede observar que entre el año 1997 y 2023 en algunas áreas se ha dado una degradación de “bosques y medios seminaturales”, otros sitios que principalmente eran usados como áreas para cultivar al quedar abandonados han iniciado procesos de restauración e inclusive las comunidades han realizado reforestaciones para contribuir a la recuperación de la cobertura forestal. Sin embargo, esta recuperación la realizan con pocas especies, modificando de esta forma la calidad de los servicios que brindan los bosques.

Cuadro 3. Matriz de cambio de uso de la tierra en hectáreas y porcentaje entre los años 1997 y 2023 del Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Table 3. Land use change matrix in hectares and percentage between 1997 and 2023 for the Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala.

Figura 6. Mapa de distribución de los usos de la tierra del Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala, para los años 1997 y 2023.

Figure 6. Land use distribution map of Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala, for the years 1997 and 2023.

Figura 7. Mapa de cambios de los usos de la tierra del Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala entre los años 1997 y 2023.

Figure 7. Land use change map in Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala between 1997 and 2023.

Discusión

Los resultados obtenidos a partir del análisis de la clasificación supervisada realizada con imágenes Landsat 5 y Landsat 9, muestran que desde la declaratoria de área protegida del Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán desde el año 1997 al año 2023 (26 años), han ocurrido cambios importantes en el uso de la tierra dentro del área de estudio. De manera global, el área presentó un aumento del 22% en los territorios artificializados, una disminución del 26% en los territorios agrícolas y un incremento moderado del 4% en las áreas de bosque y medios seminaturales. Estos resultados reflejan una tendencia que se ha venido dando en los últimos años en Centroamérica, donde el crecimiento urbano y el abandono de tierras agrícolas es cada vez más evidente. Así como la creciente preocupación de conservar los recursos naturales (25).

Expansión de los territorios artificializados: el aumento de los territorios artificializados que incluyen el tejido urbano discontinuo, se ha vuelto un patrón frecuente en zonas rurales y semiurbanas. En el caso del área de estudio, este incremento se ha dado a través de una expansión urbana no concentrada, mostrando una expansión dispersa. Esta puede deberse al crecimiento poblacional, pero también al desarrollo, mejoramiento y expansión de la infraestructura habitacional, lo cual fue muy evidente durante los recorridos de campo que se realizaron. Un estudio sobre la urbanización en Centroamérica realizado en el 2018, indica que en Guatemala y El Salvador las remesas han contribuido al crecimiento y expansión de estas zonas (25). Otro estudio realizado en el 2021 en la Reserva de Biósfera Maya (RBM) en Petén, Guatemala revela que el crecimiento urbano en esta zona está relacionado con el incremento y mejoramiento de la urbanización (26). Este comportamiento sugiere que la expansión de los territorios artificializados no solo responde a la demanda de espacio para viviendas, sino también a la expansión y mejoramiento de infraestructuras y servicios para el bienestar de la población que habita en zonas rurales.

Disminución de los territorios agrícolas: el abandono de tierras agrícolas, específicamente dedicadas a la producción de cultivos anuales como el maíz y el frijol está en estrecha relación con factores socioeconómicos que impulsan la adopción de otras actividades económicas más rentables, que hacen que las tierras queden abandonadas para dar paso a procesos de regeneración natural. Un claro ejemplo es la migración de quienes trabajan la tierra hacia otros países en busca de mejores oportunidades (25). Este fenómeno también se registró en un estudio realizado en México, donde las dinámicas socioeconómicas principalmente de la población indígena hacen que su opción económica más rentable sea la migración internacional. Mercado-Mondragón (27) indicó que el 32,1% de los informantes declaró que de continuar los flujos migratorios se terminaría el trabajo agrícola, reduciendo así las áreas agrícolas tradicionales (27).

Un incremento del 4% conservación de las áreas de bosque y medios seminaturales, refleja una tendencia positiva hacía la reforestación, ya sea por la recuperación natural o asistida de algunas áreas previamente deforestadas o degradadas. Dentro de los factores asociados al poco cambio en este uso de la tierra esta la declaratoria como área protegida del área de estudio en una categoría tipo IV como Parque Regional, donde los objetivos de manejo están orientados a mantener el área en su estado natural o seminatural, la calidad del paisaje y a prevenir la degradación de los recursos naturales (13).

Otro factor beneficioso ha sido la promoción de incentivos económicos para la conservación, recuperación y uso sostenible de los recursos forestales en el país, mediante el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), el cual inició en 1997 y culminó en el 2016. Así como el Programa de Incentivos para el Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala (PROBOSQUE), que tuvo sus inicios en el 2016 y aún se encuentra vigente. Según el boletín estadístico de los programas de incentivos forestales PINFOR, PINPEP y PROBOSQUE 1998-2023 en el departamento de Totonicapán han existido y existen proyectos registrados en PINFOR y PROBOSQUE (28).

Finalmente, el factor principal de conservación e incremento de las áreas boscosas se debe al éxito del cuidado del bosque por las organizaciones comunitarias maya k’iche’, que de manera ancestral han dejado un legado histórico para la protección de los recursos naturales. Estas organizaciones comunitarias realizan esfuerzos constantes para mantener la vigilancia contra la tala ilegal y fomentar de proyectos de conservación y restauración con el fin primordial de mantener la cobertura boscosa, asociada a recursos vitales como el agua, aire y la biodiversidad. Cabe resaltar que estos esfuerzos son dirigidos por los líderes comunitarios representados en las juntas directivas de 48 cantones, quienes realizan alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que persiguen los mismos intereses de conservación y protección de los bosques. Adicionalmente, los miembros de las comunidades presentan el servicio llamado k’axk’ol ad honorem y gran parte de este servicio está orientado a realizar actividades que contribuyan con la protección y la conservación de los bosques (9), (29), (30).

Conclusiones

El análisis de los cambios en el uso de la tierra del Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala desde 1997 hasta 2023, revela tanto desafíos como oportunidades en la gestión de áreas protegidas. Se evidencia que durante 26 años de declaratoria como área protegida, se siguen dando cambios de uso de la tierra, y si bien de manera global resulta ser positivo para zonas de bosque y medios seminaturales, al hacer un análisis visual se evidencia que en algunas zonas se ha recuperado, principalmente porque ha habido una disminución en el uso de la tierra para la producción de cultivos anuales. Sin embargo, en otras áreas se sigue perdiendo la cobertura forestal. Las transformaciones del uso de la tierra reflejan que estos cambios se alinean con las tendencias observadas en otras regiones de Centroamérica, donde el crecimiento urbano y el abandono de tierras agrícolas son fenómenos cada vez más frecuentes.

El Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán, Guatemala a pesar de ser un sitio que está declarado como área protegida, sigue enfrentando presiones debido a actividades humanas, por lo que es necesario mantener un monitoreo continuo para poder plantear estrategias integradas que equilibren el desarrollo humano y la conservación ambiental. Ya que la conservación de los bosques se debe en gran medida al rol de las organizaciones comunitarias en la conservación forestal, desde sus prácticas ancestrales que han sido fundamentales en la conservación de los bosques en el área de estudio.