1 Introducción

1.1. Contextualización del estudio actual

El vocabulario temprano desempeña un papel crucial en el desarrollo del lenguaje (Hoff, 2009) y en las habilidades cognitivas, como el funcionamiento ejecutivo (Bruce et al., 2023), y es un predictor significativo del éxito académico futuro (Morgan et al., 2015). Una parte importante de las disparidades en el vocabulario temprano se les atribuyen a diversos aspectos del entorno en el que la infancia se desarrolla. Entre estos factores destacan el nivel socioeconómico del hogar (Hart y Risley, 1995; Hoff, 2003), el nivel educativo de las personas cuidadoras (Bornstein et al., 2003), la frecuencia de exposición al lenguaje y la calidad de las interacciones que acompañan esta exposición (Masek et al., 2021; Weisleder y Fernald, 2013).

En Costa Rica, la evidencia científica sobre las trayectorias del desarrollo lingüístico infantil es actualmente muy limitada. Sin embargo, una investigación realizada con una muestra representativa nacional de alrededor de 1800 niñas y niños costarricenses entre los 2 y los 5 años reveló que el desempeño en los ámbitos del desarrollo cognitivo y del lenguaje estaba fuertemente influenciado por la calidad del ambiente del hogar(1) (Verdisco et al., 2015). Por su parte, otros aspectos del desarrollo infantil, como el desarrollo socioemocional, no diferían entre niños y niñas provenientes de hogares con distintos niveles de calidad del ambiente. Se observó un gradiente importante en los niveles de desarrollo del lenguaje y la comunicación relacionado con este mismo indicador. Proyecciones derivadas de este estudio indicaron que cuando una persona menor proveniente de un hogar con un ambiente menos favorable alcanzaba los 5 años, su desarrollo del lenguaje se encontraba aproximadamente 16 meses por detrás del de sus pares provenientes de hogares con ambientes más favorables.

Dado que las habilidades lingüísticas tempranas sirven como cimiento para habilidades posteriores de lectoescritura y desempeño académico (Morgan et al., 2015) y de habilidades cognitivas (Bruce et al., 2023), resulta crucial identificar formas de mejorar los elementos del ambiente del hogar que influyen en su desarrollo. La lectura compartida de libros infantiles ha sido reconocida internacionalmente como una estrategia efectiva para promover el desarrollo del lenguaje temprano, especialmente en lo que respecta al enriquecimiento del vocabulario (Bus et al., 1995; Mol et al., 2008; Sloat et al., 2015). Durante esta actividad, las personas cuidadoras emplean un discurso dirigido al infante, lo que aumenta la atención de este en la interacción (The ManyBabies Consortium, 2020). Además, estas interacciones tienen lugar en el contexto de la atención conjunta, donde la persona cuidadora puede identificar fácilmente el enfoque de atención del infante y responder de manera contingente a sus señales (Tamis-LeMonda et al., 2001). Asimismo, durante la lectura compartida resulta sencillo presentar al infante nuevas y variadas palabras que no suelen estar presentes en el discurso cotidiano (Dawson et al., 2021; Soderstrom y Wittebolle, 2013).

En Costa Rica, las políticas dirigidas a la promoción del desarrollo lingüístico antes de los 36 meses de edad se encuentran en una etapa incipiente. Hasta ahora, los esfuerzos se han centrado principalmente en promover el lenguaje y su relación con los procesos iniciales de lectoescritura a partir de los cuatro años de edad, cuando la educación preescolar se vuelve obligatoria (Ministerio de Educación Pública, 2014). En respuesta a esta situación, la Universidad de Costa Rica, en colaboración con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), inició la implementación del proyecto de investigación “Intervenciones en infancia temprana para reducir la desigualdad en las oportunidades educativas” (No. 723-B9-343) en el año 2021, financiado por el Espacio de Estudios Avanzados de la Universidad de Costa Rica (UCREA). Uno de los objetivos de este proyecto fue la implementación de una intervención psicoeducativa de bajo costo orientada a promover el vocabulario temprano a través de la práctica de la lectura compartida en el hogar, y destinada a madres y sus infantes entre los 15 y 17 meses de edad que utilizaban la Consulta de Crecimiento y Desarrollo, y los vacunatorios en las Áreas Rectoras de Salud de Desamparados 2 y Santo Domingo de Heredia. Esta intervención consistió en brindar libros infantiles a las díadas así como información para las madres sobre cómo practicar la lectura de los libros infantiles entregados. El paquete de información fue diseñado con base en las técnicas de cambio de comportamiento definidas por Abraham y Michie (2008), las cuales han mostrado ser efectivas para promover cambios de conducta en padres y madres de familia (Michie et al., 2009). Dicha intervención fue entregada a través de mensajes de texto enviados por medio de la aplicación WhatsApp, donde las madres podían preguntar o comentar sobre los distintos contenidos enviados.

La presente investigación se propuso analizar algunos elementos de la interacción ocurrida entre las madres participantes y los mensajes de texto enviados desde el proyecto a través de la aplicación de WhatsApp, con el propósito de identificar los elementos facilitadores y las barreras encontradas por las madres al implementar la práctica de la lectura compartida con sus infantes. Específicamente, esta investigación se propuso tres objetivos. Primero, describir el funcionamiento de la aplicación informática utilizada (WhatsApp) para entregar información sobre cómo implementar la lectura compartida en un grupo de 168 madres de infantes entre los 15 y 17 meses de edad. Segundo, analizar la relación del nivel educativo materno con la cantidad y naturaleza de las respuestas maternas a los mensajes enviados a través de la aplicación WhatsApp sobre cómo implementar la lectura compartida. Tercero, describir las experiencias reportadas por las madres en sus respuestas a los mensajes enviados durante una intervención de lectura compartida, con el objetivo de identificar facilitadores y barreras en la implementación de esta actividad.

2. Referente teórico

2.1 Lectura compartida

La lectura compartida con infantes, niñas y niños es conocida como la práctica de leer en voz alta con la persona menor de edad. No obstante, existen diferentes formas en que las personas adultas comparten libros con infantes. En un estilo interactivo, la persona adulta es contingente a las señales del infante durante la práctica, por ejemplo, cuando considera los elementos que llaman la atención y se enfoca en estos. Además, utiliza el discurso dirigido al infante, caracterizado, entre otras cosas, por emplear un tono más variable, mayor uso de la gesticulación, ser más lento y utilizar construcciones gramaticales más sencillas (The ManyBabies Consortium., 2020), lo cual tiene efectos significativos en el desarrollo de habilidades lingüísticas (Zimmerman et al., 2009). Por el contrario, existen estilos menos interactivos de lectura compartida, en donde el enfoque principal de la persona adulta parece centrarse en completar la lectura del libro, sin involucrar al infante de manera activa en la construcción de la historia en torno al texto (Carmiol et al., 2022; Melzi et al., 2011).

2.2 El contexto como mediador de la lectura compartida

Las distintas formas en que las personas cuidadoras practican la lectura compartida con infantes y niñas y niños pueden estar influenciadas por el contexto en el que se desenvuelven. Según el modelo bioecológico de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner y Ceci, 1994), diferentes niveles del entorno pueden impactar el desarrollo individual. Desde esta perspectiva, el macrosistema, que abarca el sistema económico, político y cultural en el que se encuentra el individuo (Bronfenbrenner, 1987), influye en la manera en que las personas adultas se relacionan con la lectura compartida, lo cual puede verse reflejado en las distintas formas en que practican esta actividad con las personas que se encuentran en la niñes temprana.

A nivel del contexto socioeconómico, por ejemplo, el acceso a libros puede verse considerablemente afectado, especialmente en países como Costa Rica, donde aproximadamente el 60 % de la niñez proviene de hogares de bajos ingresos (Programa Estado de la Nación, 2013) y, por ende, cuentan con pocas posibilidades de acceder a libros infantiles, cuyos precios podrían resultarles altos. Esta situación se podría reflejar en la menor frecuencia de la práctica de compartir libros en estos hogares (Romero Contreras et al., 2007) y en que las madres reportan limitaciones en el acceso y disponibilidad de libros infantiles, así como falta de condiciones para practicar la lectura con sus hijos e hijas. Para ilustrar, Solano (2018) encontró que algunas madres costarricenses de niños y niñas en edad prescolar y provenientes de estratos socioeconómicos medio-bajos indicaron estar de acuerdo con afirmaciones como “No le leo a mi niño/a porque no hay espacio ni lugar tranquilo en la casa para hacerlo”.

En el ámbito cultural, se ha notado que las familias de diversas culturas adoptan diferentes enfoques en la práctica de la lectura compartida (Heath, 1983). Tal es el caso de madres y padres de comunidades latinas en Estados Unidos, en quienes se ha observado una tendencia a poseer menos libros infantiles, a compartir menos libros en comparación con otros grupos étnicos (Brooks-Gunn y Markman, 2005; Cooper et al., 2010) y a priorizar prácticas de promoción de la oralidad, como la narración de historias (Arzubiaga et al., 2002).

Las políticas gubernamentales del macrosistema también desempeñan un papel crucial en la forma en que las personas adultas interactúan con los niños y niñas a través de la lectura. En Costa Rica, la cultura de la lectura no se encuentra tan arraigada entre personas mayores de edad (Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica, 2022). Sin embargo, el gobierno ha implementado una serie de medidas para fomentar la lectura en las familias desde edades tempranas. En el 2013, el Ministerio de Educación Pública aprobó la Política de Fomento a la Lectura, que establece como una de sus prioridades “la integración de la familia en la lectura compartida” (Ministerio de Educación Pública, 2013, p.24). Más recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Lectura que, entre otras cosas, afirma el derecho de todas las personas ciudadanas a leer, y asegura que el estado las proveerá de este derecho (Ley 10025, 2021).

A nivel del microsistema, entendido como las interacciones directas que una persona tiene con su entorno más inmediato (Bronfenbrenner, 1987), las experiencias previas, percepciones y conocimientos sobre la lectura compartida pueden variar su práctica (Carmiol et al., 2024). Por ejemplo, padres y madres pertenecientes a la comunidad latina en los Estados Unidos han expresado que sus propias habilidades de lectura y escritura limitan su capacidad para practicar la lectura con sus hijos e hijas (Jiménez et al., 2020). Asimismo, han reportado dificultades para convertirla en una práctica rutinaria debido a la falta de hábito previo de lectura (Jiménez, 2019). También, se ha observado que sus percepciones sobre la lectura pueden modificar la forma en que se practica la lectura compartida. Cuando se refieren a la lectura como una experiencia alegre y relajada tienden a practicarla más con sus infantes (Jimenez et al., 2019). Por otro lado, si la perciben como una tarea escolar o como un castigo suelen practicarla menos (Janes y Kermani, 2001; Jimenez et al., 2019). Además, los comportamientos típicos de la niñez en etapas tempranas, como lo son periodos cortos de atención, con frecuencia son interpretados como desinterés infantil por la lectura (Jiménez et al., 2020). Por último, suelen valorar más la práctica de la lectura una vez que niñas y niños empiezan a hablar y no previamente (Jiménez et al., 2020; Reese y Gallimore, 2000).

En contextos latinoamericanos como Costa Rica y Perú, se ha observado que las madres suelen asumir el rol activo y principal durante episodios de lectura compartida al fungir como las narradoras principales de la historia, mientras que los niños y las niñas ocupan el rol de receptores pasivos durante la actividad. Esta población tiende a apegarse a la lectura literal del libro, o bien, produce enunciados sobre los contenidos de este, a la vez que realiza pocas interrogantes, lo que fomenta muy poco su participación durante la interacción (Carmiol et al., 2022; Melzi et al., 2011).

2.3 Uso de aplicaciones digítales en intervenciones psicoeducativas

El uso de la tecnología digital para entregar intervenciones psicoeducativas es cada vez más popular y se ha implementado de manera exitosa en campos tan diversos como la Medicina (McLaughlin et al., 2023), la Psicología Educativa (Mejías et al., 2022; York et al., 2019) y la Educación (Escueta et al., 2020). El uso que las personas les dan a las tecnologías puede variar dependiendo de las distintas características de su contexto, y la teoría neoecológica de Navarro y Tudge (2023) contribuye a entender estos distintos usos. Esta teoría adaptó el modelo de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner y Ceci, 1994) añadiendo el mundo digital a los contextos que forman parte de la ecología del desarrollo humano. Propone la existencia de relaciones bidireccionales entre los mundos digital y físico, que se constituyen como distintos microsistemas, haciendo hincapié en que destrezas adquiridas en un microsistema digital pueden trasladarse a contextos físicos y viceversa. Asimismo, Navarro y Tudge argumentan que los valores, las creencias, los recursos, las desigualdades sociales y en general la estructura de una sociedad que conforma el macrosistema incide tanto en el microsistema digital como en el microsistema físico.

3 Metodología

3.1 Enfoque

El presente estudio se llevó a cabo mediante un análisis secundario de datos derivados del proyecto de investigación “Intervenciones en Infancia Temprana para Reducir la Desigualdad en las Oportunidades Educativas (723-B9-343)”. En este contexto, se empleó un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo para abordar el objetivo 1 y un enfoque cuantitativo de alcance correlacional para abordar el objetivo 2 (Trochim et al., 2016), mientras que para el objetivo 3 se adoptó un enfoque cualitativo de alcance descriptivo (Neuendorf, 2010).

3.2 Unidades de análisis

En el estudio principal, del cual se deriva la presente investigación, se implementó una intervención dirigida a madres y sus infantes a través de un diseño experimental (ver Anexo 1). La intervención tuvo como propósito promover la práctica de la lectura compartida. En este contexto, se le proporcionó a cada díada un paquete de libros infantiles y 36 mensajes de texto con recomendaciones sobre cómo practicar la lectura compartida. Estos fueron enviados a través de la aplicación de WhatsApp durante 12 semanas. En el marco del presente estudio, los objetivos 1 y 2 se alcanzaron con cada una de las madres como las unidades de análisis, mientras que el objetivo 3 se logró con las respuestas maternas a los mensajes enviados por el proyecto como unidad de análisis.

La muestra de participantes estuvo conformada por 168 madres con sus infantes. Para el caso de las madres, se utilizaron los siguientes criterios de inclusión durante el reclutamiento: 1) mayores de 18 años (Medad = 29.5, DE= 5.62, Rango 19 - 43), 2) que supieran leer y escribir, y 3) que contaran con acceso a un teléfono móvil con internet. Para el caso de los infantes, se utilizaron los siguientes criterios de inclusión: 1) edad entre los 15 y 17 meses al inicio de la intervención, 2) haber nacido a término y 3) provenir de un hogar donde se use el español como única lengua. Como criterio de exclusión, ni las madres ni los infantes debían tener ninguna discapacidad física, mental o de aprendizaje significativa conocida. La Tabla 1 describe las características sociodemográficas de la muestra.

3.3 Técnicas de recolección

La investigación de la cual este estudio se deriva fue implementada a través de la Consulta de Crecimiento y Desarrollo y de los vacunatorios en dos Áreas Rectoras de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (Desamparados 2 y Santo Domingo de Heredia) durante los años 2021 y 2022. Esta investigación recibió la aprobación de los comités de ética de la Universidad de Costa Rica y de la Caja Costarricense del Seguro Social antes de su implementación (números de protocolo 723-B9-343 y R019-SABI-00235, respectivamente). Para llevarla, se utilizó un diseño experimental con un grupo control, un grupo experimental y asignación aleatoria (ver Anexo 1), donde se realizaron evaluaciones de línea base cuando el grupo infantil participante tenía entre 15 meses y 17 meses de edad (Medad = 15.8, DE = 0.8, Rango 14.7 - 17.9) y evaluaciones postest luego de culminada la intervención, cuando el mismo grupo tenía entre 18 y 25 meses de edad (Medad = 19.35, DE= 1.08, Rango 17.87 – 25.53).

Una vez completadas las evaluaciones de línea base, las díadas, en la condición experimental, recibieron la intervención en lectura compartida con sus infantes durante 12 semanas. Las díadas en la condición control recibieron dicha intervención hasta después de que se completaron las evaluaciones del postest, es decir, aproximadamente 12 semanas después de sus evaluaciones de línea base. Debido a contagios por COVID-19 o al acatamiento de órdenes sanitarias que ocurrieron durante la pandemia, las sesiones postest de algunas de las díadas participantes no pudieron realizarse en las fechas acordadas inicialmente y fueron postergadas.

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra participante en el estudio

| Total(N=168) | Control (n=85) | Experimental (n=83) | ||||

| Variables y sus niveles | n | % | n | % | n | % |

| Área Rectora de Salud Santo Domingo, Heredia Desamparados 2, San José | 78 90 | 46.43 53.57 | 39 46 | 45.88 54.12 | 39 44 | 46.99 53.01 |

| Educación materna Sin secundaria completa Con secundaria completa Universidad completa o más | 60 63 45 | 35.71 37.50 26.79 | 31 31 23 | 36.47 36.47 27.06 | 29 32 22 | 34.94 38.55 26.51 |

| Sexo de la persona infante Femenino Masculino | 75 93 | 44.64 55.36 | 41 44 | 48.24 51.77 | 34 49 | 40.96 59.04 |

| Nacionalidad de la persona infante Costarricense Nicaragüense | 166 2 | 98.81 1.19 | 84 1 | 98.82 1.18 | 82 1 | 98.80 1.21 |

| Nacionalidad de la madre Costarricense Nicaragüense Otro | 138 26 4 | 82.14 15.48 2.38 | 68 14 3 | 80.00 16.47 3.54 | 70 12 1 | 84.34 14.46 1.21 |

Fuente: Elaboración propia a partir de información derivada del proyecto 723-B9-343 del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, 2021-2023.

La intervención en lectura compartida incluyó una bolsa con cinco libros infantiles, una infografía con ocho recomendaciones sobre cómo practicar lectura compartida y un imán que describía tres estrategias a utilizar durante la lectura compartida. Todas las madres recibieron el mismo lote de libros, estos fueron seleccionados según la edad del grupo infantil participante del proyecto y combinaban palabras e imágenes para construir el sentido, con textos breves y grandes ilustraciones. Además, eran pequeños y de material resistente, lo cual permitió una fácil manipulación, dos de ellos incluían solapas que se abrían para promover una mayor interacción. Las temáticas abarcadas en los libros fueron seleccionadas a partir del contenido del instrumento utilizado en el proyecto para evaluar el vocabulario infantil (Jackson-Maldonado et al., 2013). Estas incluyeron rutinas de cuido, animales, relación entre personas cuidadoras e infantes, alimentos y partes del cuerpo. El Anexo 2 detalla el contenido de la infografía y del imán. El paquete de libros infantiles incluyó los siguientes títulos: Brown (2014), Carle (2019), Katz (2004), Murphy (2008) y Santoro (2016).

Durante el período de 12 semanas, las madres recibieron un total de 36 mensajes (3 por semana, enviados los lunes, miércoles y viernes), en formato de texto, audio y video, entregados a través de la aplicación WhatsApp. Los mensajes fueron enviados por cuatro asistentes de investigación que no participaron en la evaluación de las díadas durante la línea base ni en el postest. Los mensajes incluyeron un video introductorio sobre cómo practicar la lectura de libros, dos videos de expertas en desarrollo infantil quienes explicaron los beneficios de la lectura compartida, 30 mensajes de texto escritos, que reforzaban el contenido proporcionado en los videos, y tres mensajes de audio que guiaban el progreso durante la intervención. La información en los mensajes de texto combinaba técnicas basadas en el modelaje de comportamientos mediante la presentación de madres reales leyendo libros con infantes, técnicas basadas en la información sobre la importancia de la lectura compartida para promover el desarrollo del vocabulario temprano, así como la promoción de la práctica y la identificación de barreras y su solución. Estas técnicas de cambio de comportamiento han demostrado ser efectivas con personas cuidadoras (Michie et al., 2009). Durante el diseño de la intervención y previo a su implementación, el contenido de los mensajes fue validado por un grupo de 10 expertas en desarrollo infantil de Costa Rica y América Latina, quienes proporcionaron comentarios sobre la accesibilidad, claridad, integralidad y adecuación cultural del contenido. El Anexo 3 describe todos los mensajes enviados durante la intervención.

La obtención de las respuestas maternas a los mensajes enviados por el proyecto como parte de la intervención se llevó a cabo de dos maneras. En primer lugar, se realizaron capturas de pantalla de los intercambios entre el proyecto y las madres participantes en la aplicación de WhatsApp. Esto permitió documentar de manera fiel las respuestas maternas mediante la captura tanto del contenido textual como de cualquier elemento visual que pudiera estar presente en las conversaciones (p. ej., emojis). En paralelo, se crearon bases de datos que almacenaban el contenido textual de los intercambios en formato de documento de texto, lo que permitió su procesamiento posterior.

Para obtener los datos sociodemográficos de la muestra se utilizó la información recolectada a través de un cuestionario que fue completado en la línea base de la intervención, por medio del cual se solicitó información como la siguiente: fecha de nacimiento de madre e infante, el sexo de la persona infante, nacionalidad de madre e infante y su nivel educativo. Además, durante la sesión de la línea base las madres realizaron el proceso de consentimiento informado con alguna persona investigadora del proyecto. La educación materna se clasificó a partir de tres niveles (1 = sin secundaria completa, 2= con secundaria completa y 3 = con universidad completa o más).

3.4 Procedimiento de análisis

Se realizó un análisis de contenido (Neuendorf, 2010) de las respuestas maternas a los 36 mensajes de texto brindados en el contexto del proyecto a través del software Atlas.ti 9. Este análisis se llevó a cabo en distintos pasos. En primer lugar, la primera autora realizó una revisión exhaustiva de literatura previa en el tema y una lectura inicial de la totalidad del corpus de datos compuesto por todas las respuestas maternas a los mensajes de texto enviados desde el proyecto. Este paso inicial permitió una comprensión completa de la diversidad de las respuestas maternas y estableció un marco contextual, así como la creación de una primera versión del sistema de codificación, que incluyó todas las categorías de análisis a utilizar para la clasificación de todas las respuestas maternas recibidas. En segundo lugar, la primera autora completó la codificación de las respuestas brindadas por una submuestra de madres (n = 23) a los mensajes enviados en el proyecto, con base en esta primera versión del sistema de codificación. En tercer lugar, el producto de este primer ensayo de codificación fue depurado a través de la discusión entre la primera y segunda autoras, lo cual dio paso a una versión final del sistema de codificación que incluyó cinco categorías de análisis. Las categorías de análisis en el sistema de codificación utilizado son exhaustivas por cuanto pretendieron abarcar todas las temáticas observadas en el corpus de datos, pero no son excluyentes, pues una misma unidad de análisis (i.e, una respuesta de una madre a un mensaje enviado desde el proyecto) podía aludir a distintas categorías de análisis contempladas en el sistema de codificación.

Para asegurar la calidad en el proceso de codificación de todo el corpus a partir de las categorías de análisis contempladas en el sistema de codificación, se realizó un proceso de confiabilidad en el cual participó una evaluadora externa a la investigación, que consistió en una estudiante de licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Esta evaluadora fue inicialmente entrenada con una submuestra (n = 5) para identificar las unidades de análisis, comprender cada una de las categorías de análisis y realizar el proceso de clasificación de las respuestas brindadas por las madres participantes en el estudio a cada uno de los mensajes recibidos, a partir de las categorías de análisis del sistema de codificación. Una vez culminado el entrenamiento, la evaluadora externa y la primera autora codificaron de manera independiente las respuestas brindadas por un 8 % de la muestra de madres (n = 15). Posteriormente, se procedió a calcular un índice de acuerdo entre ambas evaluaciones independientes, el cual indicó un buen nivel de acuerdo (Alfa binario de Krippendorff = 0.94) que asegura la coherencia y consistencia en la interpretación de las categorías del sistema de codificación. Posteriormente, los desacuerdos observados entre la primera autora y la evaluadora externa durante la fase de codificación independiente fueron discutidos y resueltos, y la primera autora completó la codificación del resto del corpus.

4 Resultados

4.1 Funcionamiento de la aplicación informática utilizada (WhatsApp) para entregar información sobre cómo implementar la lectura compartida a madres de infantes

Del total de madres participantes (N = 168) se observó que el 60.7 % (n = 102) respondió con comentarios o preguntas al menos una vez a los mensajes enviados a través de la aplicación durante el desarrollo del proyecto. Algunos ejemplos de las preguntas realizadas por las madres son: “¿Qué recomendaciones me podrían dar para asegurar que se toma el tiempo que es necesario para practicar con los niños?” y “¿Hay un momento en que se tiene que practicar la lectura? Es que yo a veces le leo en las noches otras en el día, no sé qué es mejor.” Algunos ejemplos de los comentarios realizados por las madres son: “A mi hija le encanta la hora del cuento, se pone muy feliz” o “Trato que a mi hijo le gusten todos los libros, pero a él solo le gusta uno.”

Por otro lado, un 22.62 % (n = 38) de las madres participantes reconoció haber recibido al menos un mensaje, aunque no proporcionó comentarios o preguntas en respuesta a ninguno de estos. Además, un 16,67 % (n = 28) no ofreció respuesta alguna a los mensajes enviados como parte de la intervención.

La exploración más detallada del comportamiento del 60.7 % (n = 102) de madres que respondieron al menos una vez con comentarios o preguntas indica que este subgrupo emitió entre 1 y 33 respuestas, con una media de 8.19 respuestas (DE = 7.13). La mediana de respuestas fue de 6 mientras que la moda fue de 1.

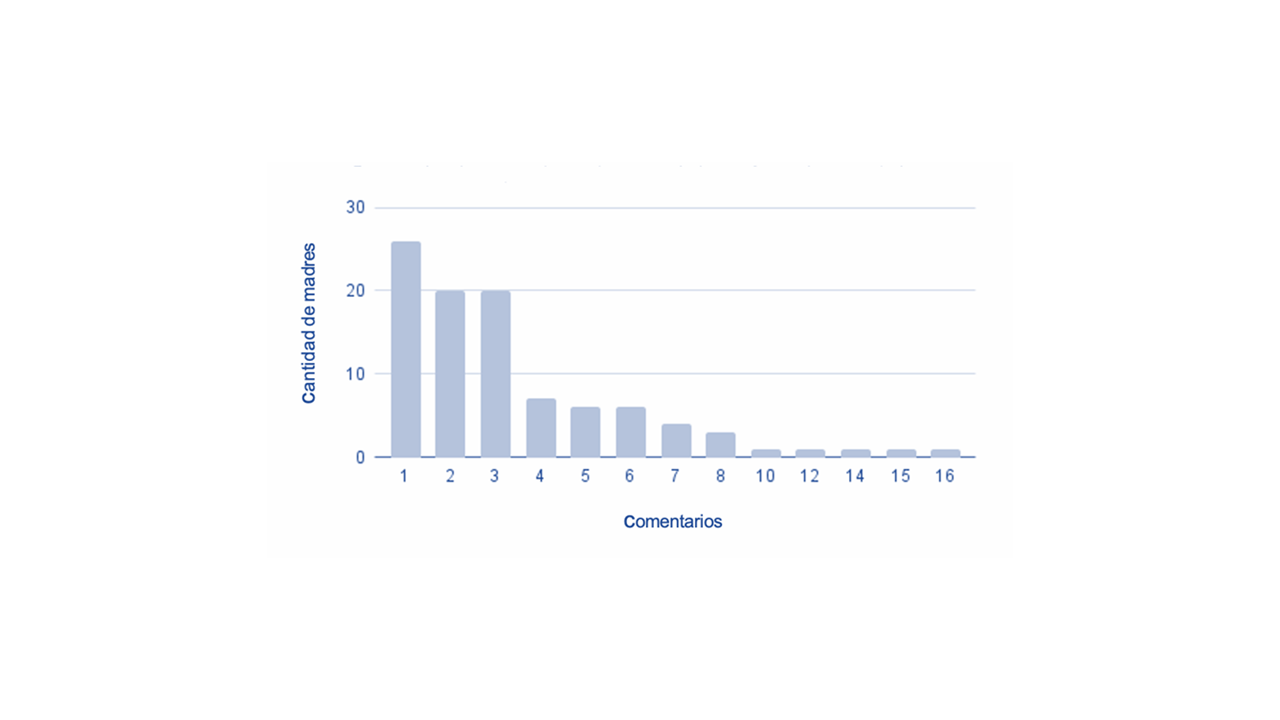

Con el fin de comprender mejor el tipo de interacción de las madres con la aplicación, se analizaron las frecuencias de respuesta materna de manera separada para los comentarios y las preguntas. La Figura 1 indica que del total de madres que enviaron comentarios (n = 95), la mayoría (69.47%, n = 66) envió comentarios entre una y tres ocasiones, mientras que un reducido grupo de madres (5.26 %, n = 5) envió una mayor cantidad de comentarios, entre 10 y 16 mensajes. De igual manera, la Figura 2 muestra que del total de madres que envió preguntas (n = 15), una proporción considerable formuló preguntas en una única ocasión (86.67%, n = 13), y una pequeña cantidad de madres (13.33%, n = 2) envió dos preguntas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información derivada del proyecto 723-B9-343 del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, 2021-2023.

Figura 1 Respuestas maternas en forma de comentario. (N = 95)

4.2 Relación entre el nivel educativo materno con la cantidad y la naturaleza de las respuestas maternas a los mensajes enviados

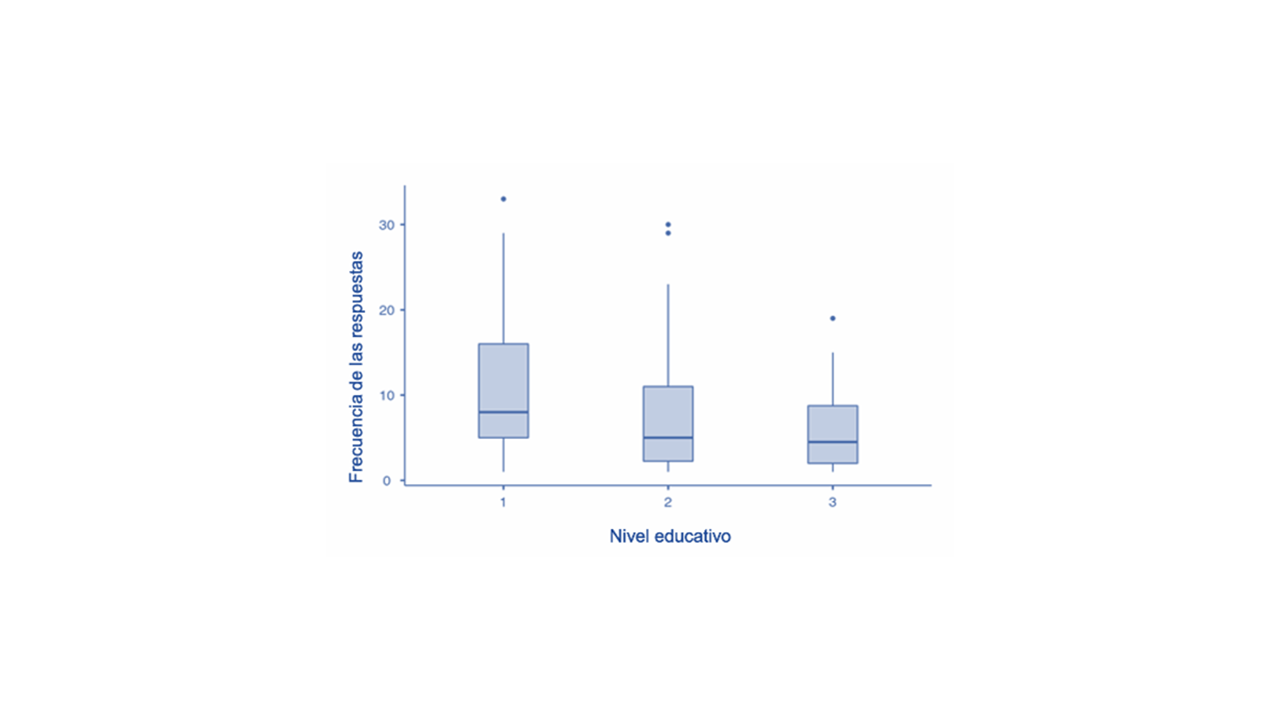

Un análisis de Kruskal-Wallis realizado con las 102 madres que respondieron al menos una vez con un comentario o pregunta a los mensajes de texto enviados reveló la presencia de diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de respuestas según el nivel educativo materno (χ2 = 8.8, p = 0.01). Un análisis post hoc mediante la prueba Dwass-Steel-Critchlow-Fligner (DSCF) reveló una diferencia estadísticamente significativa entre la cantidad de respuestas de madres sin secundaria completa y madres con educación universitaria completa o más (W = - 4.23, p = 0.008). Este hallazgo se visualiza en la Figura 3, donde se aprecia que las madres sin educación secundaria completa presentaron una mediana de respuestas mayor en comparación con las madres con educación universitaria completa o superior.

Fuente: Elaboración propia a partir de información derivada del proyecto 723-B9-343 del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, 2021-2023.

(1= sin secundaria completa, 2= con secundaria completa, 3= con universidad completa o más) (n = 102)

Figura 3 Mediana de las respuestas totales recibidas según nivel educativo materno.

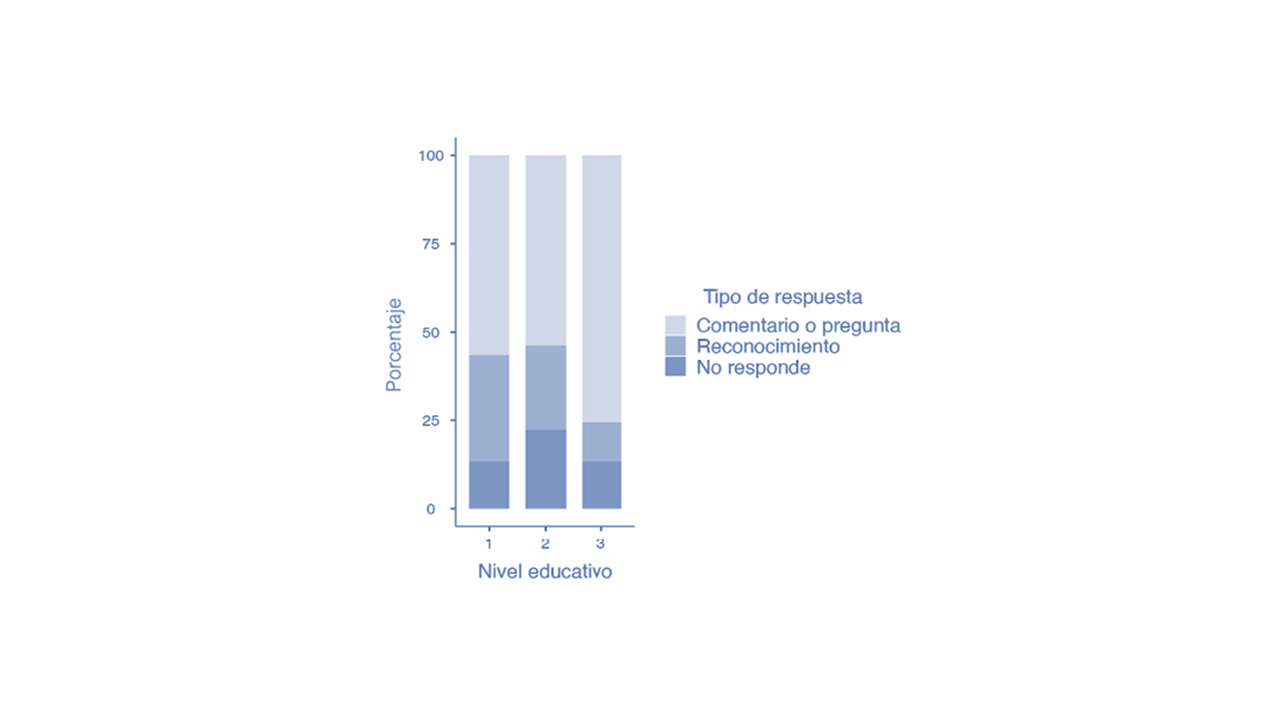

Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis estadístico utilizando la prueba de chi cuadrado para evaluar la relación entre el nivel educativo materno y los tipos de respuestas proporcionadas por las madres a los mensajes de texto. Los resultados indicaron una correlación marginalmente significativa entre el tipo de respuesta materna y el nivel educativo materno (χ2 (4) = 8.25, p = 0.08). Se observó que la mayoría de las respuestas de tipo comentario o pregunta provenían de madres con un nivel educativo de universidad completa o más. Se puede apreciar en la Figura 4 que alrededor del 75 % de las madres con educación universitaria completa o más respondieron con al menos un comentario o pregunta, lo cual representa un incremento del alrededor de un 25 % en comparación con los grupos de madres sin secundaria completa y con secundaria completa.

Fuente: Elaboración propia a partir de información derivada del proyecto 723-B9-343 del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, 2021-2023.

(1= sin secundaria completa, 2= con secundaria completa, 3= con universidad completa o más) (N = 168)

Figura 4 Porcentaje de tipos de respuesta según nivel educativo materno.

En conjunto, estos resultados revelaron una tendencia interesante en la participación materna durante la intervención relacionada con el nivel educativo. Las madres con educación universitaria completa o más tendieron a responder en menor medida a los mensajes enviados durante la intervención en comparación con las madres con menores niveles educativos. Sin embargo, sus respuestas consistieron en mayor medida en comentarios o preguntas relacionadas con la intervención, en comparación con las madres de menores niveles educativos.

4.3 La experiencia de las madres a la hora de implementar la lectura compartida: identificación de facilitadores y barreras a partir de sus respuestas

El análisis de contenido de las respuestas proporcionadas por las madres ante los mensajes de texto brindados desde el proyecto arrojó cinco grandes temáticas que son descritas en la figura del Anexo 4 y que hacen referencia a los elementos facilitadores y las barreras encontradas durante la implementación de la lectura compartida. La primera gran temática se refiere a la valoración positiva de la experiencia materna. Esta categoría incluyó expresiones maternas de gratitud hacia el proyecto, que van más allá de un simple “Gracias”, las cuales funcionan como reconocimiento de haber recibido un mensaje, como por ejemplo: “Muchas gracias, nos encantaron los libros, mil gracias” o “Estamos muy agradecidos, gracias por los materiales e información.” Estas expresiones de gratitud han sido identificadas en otras evaluaciones parentales de programas de promoción de lectura compartida similares y realizados en otras latitudes. En su estudio con padres de familia de la comunidad latina en Estados Unidos, Jimenez et al. (2020) observaron que una temática recurrente en las valoraciones de padres y madres se refería a la expresión de gratitud hacia las personas profesionales de la salud que les brindaron libros infantiles y consejos sobre cómo llevar a cabo la lectura compartida como parte del programa de promoción de lectura Reach Out and Read (ROR), que toma lugar en clínicas pediátricas.

Asimismo, dentro de esta categoría se encontraron expresiones maternas de una buena experiencia con la lectura o utilidad de la lectura y de los libros brindados en el proyecto. Por ejemplo, dos madres indicaron “… nos ha ido muy bien, incluso le ha gustado mucho a él la lectura, o sea, el escuchar, el que todos los días le leen un libro o algo así y le ha funcionado bastante bien gracias a Dios”, y “a nosotras en lo personal nos ha servido mucho mi hija se sabe los libros de memoria dónde está cada cosa los animales las cosas que uno le dice señale y ella sabe dónde está todo nos sirvió de mucho.”

La segunda gran temática identificada fue ganancias personales percibidas y derivadas de la práctica de la lectura compartida, que hace referencia a la lectura compartida como una actividad que es de agrado no solo para la persona menor de edad, sino también para la madre (p. ej., “Estamos muy agradecidos con el proyecto por habernos tomado en cuenta y nos ha gustado muchísimo”); al compromiso materno con la lectura compartida, que habla de la implicación de la madre en la práctica con su hijo o hija de forma regular y de su disposición para practicar la lectura de manera constante: “Leemos todos los días un ratito”, “Muchas gracias, sí, tener constancia y seguir enseñándole cada día.” Por último, algunos comentarios maternos referentes a ganancias personales se refirieron al propio aprendizaje materno, a instancias donde la madre menciona que ha adquirido algún conocimiento, habilidad o destreza gracias al proyecto, a partir de comentarios como: “Pues muy agradecida porque es algo que no conocía y me ha servido mucho con ella, entonces pues les agradezco mucho.”

La tercera gran temática se refiere al interés infantil por la lectura compartida, que abarca tanto comentarios maternos que describen un interés general mostrado por la persona infante hacia la lectura (p. ej., “A mi hijo le encantan los libritos, él los busca solito y me los trae para que lea.”), y comentarios sobre preferencias infantiles de un libro específico (p. ej., “Mi bebé ama el librito que muestra la vaca y el de las partes del cuerpo”), o de algunos contenidos específicos de los libros brindados (p. ej., “El libro de la granja le encanta. A mi bebé le fascina descubrir los animalitos detrás de las puertas y parece querer sacar las cosas de los dibujos”).

En cuarto lugar, surgió la gran temática del papel de la lectura compartida como un promotor del desarrollo infantil, la cual contempla comentarios maternos sobre un aumento percibido en la cantidad de palabras que produce el infante (p. ej .,“Hemos notado que él dice más palabras, el vocabulario es más amplio”), o que entiende y/o reconoce (p.ej.,“Siento que se ha ido soltando más con el lenguaje y las palabras que reconoce”), la formulación de nuevas oraciones en la persona infante (p.ej., “empieza a formar oraciones con 2 palabras, por ejemplo, “escucha avión”, cuando escucha un avión volar, “papá afuera”, cuando dice papá o mamá vamos afuera”), así como un aumento de las habilidades comunicativas (p.ej., “Ha estimulado un montón el lenguaje y el comunicarse con nosotros”).

En quinto y último lugar, se identificó la gran temática de obstáculos enfrentados por las madres al implementar la lectura compartida y sobre el desarrollo lingüístico temprano. Los obstáculos incluyeron comentarios que reflejaron expectativas maternas sobre el comportamiento infantil o sobre el interés infantil por la lectura. Por ejemplo, una madre participante indicó:

Deja de ver el libro, se baja de la cama o se sube a otra cama o abre el closet, entonces yo a veces no sé si continuar leyendo. Por ejemplo, traerlo de nuevo a la cama para que él se quede quieto y continuar con la lectura. A veces no sé qué es lo correcto (Comunicación personal, 27 de Junio de 2022).

De manera similar, otra de las madres participantes especificó lo siguiente sobre la experiencia de lectura con su hija:

Quiere pasar y pasar y pasar y pasar y no me deja, o sea es que le llama tanto la atención los libros que ella no deja ni siquiera, entonces empieza en lo de los animalitos ¡mu mu mu! Y pasa rápido y pasa rápido. En cambio, la otra más grande, la de 3 años, porque también está ahí, ¿verdad? No la puedo colocar a un lado, entonces le dice Mimi Mimi, así no, así no (Comunicación personal, 17 de agosto de 2022).

Las expectativas expresadas por estas madres concuerdan con una visión común, documentada en investigaciones previas con muestras costarricenses y de otros contextos latinoamericanos donde se ha observado que, usualmente, algunas personas cuidadoras consideran la lectura como una actividad formal, orientada a la escuela, donde la persona adulta asume el papel de narradora principal controlando el libro y pasando las páginas, que espera que niños y niñas de corta edad actúen como una audiencia quieta y atenta (Carmiol et al., 2022; Janes y Kermani, 2001; Melzi et al., 2011, Van Kleeck et al, 2006). Por tanto, comportamientos típicos que ocurren durante la infancia la niñez temprana (por ejemplo, alejarse durante la lectura compartida) se interpretan como signos de desinterés (Jimenez et al., 2020) y, en muchos casos, llevan a la persona adulta a abandonar la práctica de la lectura compartida (Gillanders et al., 2022).

Otros de los obstáculos mencionados por las madres se refieren a la percepción de un estancamiento en el desarrollo del vocabulario expresivo y receptivo infantil de sus hijos e hijas: “Mi hija no quiere repetir las palabras que uno le menciona”, o “Todavía mi bebé no señala ni reconoce las partes del cuerpo.” Además, surgieron referencias a estancamientos en las habilidades comunicativas en general, como cuando las madres mencionaban: “Aun no habla.”

A partir de las cinco grandes temáticas identificadas, se llevó a cabo un análisis de concurrencias que tuvo como propósito identificar en qué medida la ocurrencia de una temática en una misma respuesta materna concurría con otra de las temáticas identificadas en el corpus. Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 2.Cuando las madres expresaron una valoración positiva de la experiencia materna, frecuentemente hicieron referencia también a las ganancias personales percibidas y derivadas de la práctica de la lectura compartida, a la presencia de interés infantil por la lectura compartida y a la lectura compartida como una práctica que promueve el desarrollo infantil. Este hallazgo resalta la importancia del interés infantil por la lectura; si bien, gran parte de los trabajos científicos que investigan la relación entre el interés infantil por la lectura y las prácticas de promoción de la lectoescritura en el hogar han asumido que son estas últimas las que generan el interés de los niños y niñas por leer y por los libros (van Bergen et al., 2017), los hallazgos longitudinales recientes de Pezoa et al. (2019), en Chile, mostraron, por el contrario, que el interés infantil temprano por la lectura predijo las prácticas de promoción de la lectoescritura inicial implementadas por padres y madres tiempo después, mientras que las prácticas de promoción de la lectoescritura inicial de padres y madres a edades tempranas no predijeron el interés infantil por la lectura tiempo después. Es decir, la persona infante cumple un rol fundamental como agente de su propio desarrollo a través de su interés por la lectura llegando, incluso, hasta a modificar su contexto inmediato. Nuestros resultados no permiten indicar la direccionalidad de esta relación, sin embargo, brindan evidencia de dicha relación a partir del reporte materno.

Finalmente, el análisis de concurrencias brindó información sobre los obstáculos enfrentados por las madres al implementar la lectura compartida, y sobre el desarrollo lingüístico de sus infantes. Los comentarios referentes a dichos obstáculos concurrieron en menor medida con comentarios referentes a ganancias personales percibidas y derivadas de la práctica de la lectura compartida, y con comentarios referentes al interés infantil por la lectura compartida y a la lectura compartida como un promotor del desarrollo infantil.

Tabla 2. Concurrencias entre las cinco grandes temáticas identificadas sobre la lectura compartida. (n = 102 )

| Interés infantil por la lectura | Lectura compartida potencia el desarrollo | Obstáculos al implementar la lectura compartida | Valoración positiva de la experiencia | |

| Ganancias maternas | 25 | 14 | 10 | 32 |

| Interés infantil por la lectura | 24 | 15 | ||

| Lectura compartida potencia el desarrollo | 9 | 30 | ||

| Obstáculos al implementar la lectura compartida | 14 |

Fuente: Elaboración propia a partir de información derivada del proyecto 723-B9-343 del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, 2021-2023.

5 Conclusiones

La lectura compartida es reconocida internacionalmente como una de las prácticas más efectivas para promover el desarrollo del lenguaje temprano (Bus et al., 1995; Mol et al., 2008; Sloat et al., 2015). La relación que tienen las personas cuidadoras con la lectura desempeña un papel crucial en su implementación en el hogar, con infantes y con niños y niñas de corta edad. Una manera de promover la práctica de la lectura compartida en el hogar es a través de intervenciones psicoeducativas que utilicen herramientas digitales por medio de las cuales es posible brindar información sobre cómo llevar a cabo dicha actividad. Ante este escenario, se vuelve necesario contemplar la posibilidad de que la utilización de este tipo de herramientas varíe según las características contextuales de las personas cuidadoras (Navarro y Tudge, 2023). Con base en lo anterior, el presente estudio se propuso identificar diversos detalles sobre cómo las madres participantes en una intervención orientada a promover la lectura compartida interactuaron con la aplicación de WhatsApp, por medio de la cual recibieron mensajes sobre cómo implementar la lectura con sus infantes.

Nuestros resultados identificaron relaciones entre el nivel educativo materno y la frecuencia y el tipo de respuestas maternas a los mensajes brindados desde el proyecto a través de la aplicación de WhatsApp. Específicamente, las madres con mayor nivel educativo tendieron a responder con menor frecuencia los mensajes frente a las madres con menor nivel educativo. Sin embargo, sus contribuciones fueron más detalladas y elaboradas, ya que consistieron, en mayor medida, en preguntas o comentarios sobre la lectura compartida en comparación con las madres con menor nivel educativo. Por el contrario, las madres con menor nivel educativo tendieron a responder con mayor frecuencia los mensajes brindados desde el proyecto, pero sus respuestas fueron menos detalladas y consistieron, principalmente, en brindar un reconocimiento a los mensajes enviados. Estas diferencias relacionadas con el nivel educativo materno subrayan la importancia de que futuras intervenciones psicoeducativas sobre lectura u otro aspecto relacionado adapten sus estrategias de comunicación a distintas necesidades y características, las cuales proporcionen apoyos adecuados para diversas poblaciones, de tal forma que sea posible maximizar su participación y el beneficio que puedan lograr.

El análisis de las experiencias maternas con la implementación de la lectura compartida a partir de sus respuestas a los mensajes de WhatsApp permitió identificar varios elementos facilitadores y barreras encontradas durante la implementación de la lectura compartida. Entre los elementos facilitadores sobresale el interés infantil por la lectura, que ocurrió al mismo tiempo que reportes maternos de una experiencia positiva con la práctica. Por otro lado, las barreras experimentadas durante la práctica de la lectura compartida estuvieron principalmente centradas en la falta de cumplimiento de expectativas maternas sobre cómo debe tomar lugar la lectura compartida; o bien, la falta de cumplimiento de avances esperados en el desarrollo lingüístico infantil. Cuando estas expectativas no parecían cumplirse, las madres reportaron, en menor medida, una experiencia positiva con la práctica de la lectura compartida.

A la luz de estos hallazgos, resulta importante profundizar en la comprensión de cuándo y cómo surge el interés infantil por la lectura y por los libros, y cómo este se desarrolla a través de los primeros años. Igualmente, es relevante profundizar en la comprensión de las diferencias individuales en torno a dicho interés. El abordaje y profundización de estas temáticas cobra especial relevancia luego de considerar evidencia empírica previa, la cual apunta a que es el interés infantil por la lectura el que incide en la calidad del ambiente del hogar, en la adquisición de libros infantiles en el hogar y en la frecuencia de la práctica de la lectura compartida, y no al contrario (Pezoa et al., 2019). Ante este panorama, es necesario desarrollar medidas que permitan asegurarles a las familias con niños y niñas de corta edad un acceso básico a literatura infantil, la cual es una condición indispensable para facilitar cualquier nivel de interés.

Adicionalmente, nuestros resultados señalan la necesidad de profundizar en la comprensión de las expectativas de las personas cuidadoras sobre el comportamiento que se presenta durante la infancia y la niñez temprana all momento de compartir la lectura, y cómo estas expectativas se relacionan con el reporte adulto del interés infantil por la lectura. Al igual que en otros estudios, en esta investigación se observó que comportamientos típicos en infantes y niñez temprana, como períodos cortos de atención, a menudo parecen ser malinterpretados por padres y madres como señales de desinterés infantil por los libros y por la lectura (Jiménez et al., 2020). Igualmente, conductas como no sentarse tranquilamente a escuchar la lectura de manera silenciosa y receptiva mientras la persona cuidadora narra el contenido del libro y mantiene el control pasando las páginas podrían mostrar un desinterés infantil por la actividad, o bien una enorme dificultad o inmadurez por parte de la persona infante, lo cual podría desincentivar la práctica temprana de la lectura en el hogar. Aproximarse científicamente al estudio de las expectativas maternas y paternas sobre cómo debe ser la lectura con la niñez temprana permitirá desarrollar estrategias efectivas que ayuden a guiar a las madres, padres y demás personas cuidadoras a superar las posibles barreras percibidas y facilitar así la práctica de una actividad con importantes ganancias para distintos ámbitos del desarrollo temprano.

De lo anterior se derivan al menos dos vías de formación que podrían facilitar la práctica de la lectura compartida en el hogar. La primera de ellas consiste en abordar las expectativas y las creencias de las personas cuidadoras sobre el desarrollo lingüístico infantil para facilitar un mejor entendimiento sobre cómo toma lugar este aspecto del desarrollo humano, y de esta manera generar expectativas realistas sobre los resultados del desempeño de la persona infante. La segunda vía se refiere a promover, en las familias, una comprensión de la lectura compartida como una práctica promotora del desarrollo lingüístico infantil, cuyos resultados pueden reflejarse meses después de una práctica constante.

Aunado a ello, las familias podrían beneficiarse de recibir orientación sobre el comportamiento típicos de la niñez temprana durante la practica la lectura compartida. Esto incluye reconocer las señales de interés temprano por los libros y por la lectura, responder adecuadamente a estas señales y adaptar la práctica de la lectura según el comportamiento infantil. Es importante que los padres y las madres comprendan que el interés temprano por la lectura no siempre es evidente de manera inmediata, a menudo los comportamientos típicos en estas edades no indican falta de interés, sino que pueden ser parte de un proceso de desarrollo y exploración.

Los resultados de este estudio deben interpretarse a la luz de sus limitaciones. La primera de ellas es que el estudio no incluyó el abordaje directo de la experiencia materna con la lectura compartida a través del uso de técnicas como la entrevista abierta o estructurada, que podrían haber brindado una comprensión más detallada y profunda del fenómeno. En su lugar, se analizaron las respuestas maternas a los mensajes enviados durante la intervención desde el proyecto. Si bien, la estrategia de recolección de información utilizada pudo limitar la información obtenida y su respectivo análisis, esta proporcionó resultados preliminares que consideramos de utilidad, al derivarse de un ejercicio sistemático sobre aspectos poco explorados hasta el momento en el contexto costarricense. A partir de esta limitación, se sugiere el desarrollo de estudios futuros por medio de los cuales sea posible construir una comprensión más profunda y detallada sobre las primeras experiencias con los libros y con la lectura en el hogar, y cómo estas inciden en el desarrollo de procesos posteriores como el desarrollo de la lectoescritura.

Una segunda limitación del presente estudio se refiere a que este solamente incluyó un análisis descriptivo de las respuestas maternas a los mensajes enviados desde el proyecto, así como un análisis correlacional entre las respuestas maternas y una única característica sociodemográfica: el nivel educativo. Si bien, esto nos permitió brindar una aproximación inicial a cómo las madres participantes interactuaron con la aplicación de WhatsApp en el contexto de la intervención, no fue posible controlar otras características sociodemográficas que podrían estar incidiendo en esta interacción. Adicionalmente, se vuelve valioso que los estudios logren determinar el tiempo que cada participante dedica a interactuar con los contenidos enviados por el proyecto a través de la aplicación. Este tipo de información permitiría lograr una visión más clara sobre la aceptabilidad y adherencia a este tipo de intervenciones psicoeducativas entregadas remotamente (p. ej., Mejías et al., 2022).