INTRODUÇÃO

O cárcere foi pensado como um adestramento social destinado a sujeitos que apresentaram condutas desviantes. Este apresenta como a finalidade de tornar os sujeitos aptos para viver e retornar ao convívio social, porém, muitas vezes, sem garantir condições dignas que promovam esta recuperação. No tocante ao cárcere feminino, esta realidade se torna ainda mais complexa devido aos reflexos do papel das mulheres na sociedade, com julgamentos e cobrança de comportamentos¹.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Brasil é o quinto país com maior população prisional do mundo, com 773.151 pessoas privadas de liberdade em todos os regimes. De 2017 para 2018, o crescimento chegou a 2,97%. E do último semestre de 2018 para o primeiro de 2019 foi de 3,89%. Destes, cerca de 42 mil são mulheres².

No Brasil, a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE) foi criada em 2014, com o objetivo de garantir a humanização no cumprimento da pena, o direito à saúde, segurança, alimentação, educação, trabalho, lazer, assistência jurídica e demais direitos humanos. Esses direitos visam sobretudo garantir a reinserção social e a qualidade de vida dessa população³.

Apesar disso, as condições de infraestrutura e organização das instituições prisionais brasileiras não conseguem atender tal política. Um exemplo dessa falta de infraestrutura, foi evidenciado em estudo recente em Mato Grosso, ao verificar que 87,8% dessa população dividem cela com até 15 mulheres, sem condições sanitárias, inclusive sem banho de sol, pela restrição do espaço3. Essas características estruturais além de violar aspectos da dignidade humana, expõe à inúmeros fatores de adoecimento.

Nesse ambiente, além da aglomeração, políticas não inclusivas e falta de suporte institucional para assistir efetivamente essas mulheres quanto às suas necessidades em saúde, há o risco ampliado de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), por exemplo, hepatites, sífilis e HIV/AIDS4,5. Esse cenário, embora seja reconhecido há muitos anos no Brasil, há falta de iniciativas para atenuar tais problemáticas, seja em relação às intervenções quanto aos comportamentos sexuais dessas mulheres como no suprimento de recursos para o autocuidado, acesso, acompanhamento e cuidado terapêutico necessário1.

Ainda que a literatura atual retrate essa vulnerabilidade às mulheres privadas de liberdade, tanto em âmbito nacional1-5como internacional6,7, a abordagem macro e predominantemente epidemiológica dos estudos não indicam com clareza o lócus dentro da instituição prisional que potencializa o risco de infecção, a partir da ótica dessas mulheres8. À vista disso, teve como questão norteadora do estudo: “Quais os fatores de risco à IST segundo as mulheres privadas de liberdade?”. Para isso, o objetivo do estudo foi identificar as perspectivas de mulheres encarceradas sobre fatores de risco à IST.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo exploratório e qualitativo, guiado pelo protocolo internacional Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ). Foi realizado em uma cadeia pública feminina localizada na região médio Norte de Mato Grosso, Brasil, em novembro de 2019. A escolha dessa cadeia se deve a particularidade de ser referência para inúmeros municípios deste Estado e não possuir equipe de saúde dentro da instituição para atendimento à saúde das reeducandas.

As participantes respeitaram critérios de inclusão e exclusão. Como critérios de inclusão, serem maiores de 18 anos, e como exclusão, àquelas com tempo menor de três meses na instituição. A amostragem do estudo foi do tipo censitária, incluindo todo o universo populacional de mulheres encarceradas. Não houve nenhuma recusa na participação do estudo, assim o mesmo quantitativo de internas da instituição, correspondeu a amostra final do estudo (n=53).

A coleta de dados ocorreu durante um mutirão de atividades de extensão e pesquisa, mas as entrevistas foram individuais em sala multifuncional no ambiente prisional, por uma equipe do sexo feminino pré treinada, utilizando instrumento principal (roteiro), e de forma complementar dois instrumentos validados. Durante a entrevista, na sala ficou somente uma pesquisadora e a participante, sem a presença de agente penitenciário. A condução de toda entrevista foi dialogada, sem recursos de gravação ou filmagens. O primeiro instrumento foi um roteiro com questões abertas (perguntas sobre as circunstâncias que levavam ao risco de uma IST no cárcere, seus impactos e como prevenir), elaborado pelos próprios pesquisadores e pré testado antecipadamente com população semelhante, que não integraram este estudo.

O segundo instrumento foi a escala para avaliar as capacidades de autocuidado, Appraisal ofSelf CareAgency Scale (ASA-A) adotada nesse estudo para identificar o nível de cuidados das participantes. Essa escala foi criada por membros das faculdades de Enfermagem da Universidade do Estado de Wayne (Estados Unidos da América) e da Universidade de Limburger (Holanda) traduzida e validada no Brasil9, passando a ser denominada Escala para Avaliar a Capacidade de Autocuidado (EACAC) possuindo 24 questões, classificando 24 a 40 = péssima; 41 a 56 = ruim; 57 a 72 = regular; 73 a 88 = boa; 89 a 104 = muito boa; e 105 a 120 = ótima.

O terceiro instrumento foi a Escala de Impulsividade de Barratt, Barratt Impulsiveness Scale (BIS 11), utilizada nesse estudo para identificar a ação/reação impulsiva dessas mulheres na vivência do cárcere. Essa escala foi desenvolvida por Emest S. Barratt em 1959 e traduzido para o português e validado no Brasil10. A BIS 11 é composta por 30 perguntas auto preenchíveis, as quais em uma pontuação total de 72 ou mais, classifica o indivíduo como altamente impulsivo, pontuações entre 52 e 71 como limites normais de impulsividade, e pontuações inferiores a 52 geralmente representam indivíduo extremamente controlado ou que não cumpriu honestamente o questionário11. As entrevistas tiveram em média, 20 minutos de duração.

Os dados gerados a partir das escalas (instrumento 2 e 3) foram organizados em planilhas do Microsoft Excel 2007, com análise e apresentação descritiva. Para organização e análise dos dados textuais (instrumento 1), utilizou-se o software IRAMUTEQ versão 0.7 Alpha 2 e R versão 3.2.3, com apresentação exclusivamente de gráficos de similitude. Optou-se por essa análise, pois identifica as coocorrências entre as palavras do corpus textual e as indicações de conexidade entre elas, que auxiliam na identificação do conteúdo.

Para garantir maior rigor e confiabilidade desse estudo, empregou-se algumas técnicas. A credibilidade foi garantida pelo debriefing entre os pesquisadores do estudo, com experiência nesse contexto assistencial (ambiente prisional), através de uma roda de conversa de 60 minutos, com manifestação e discussão de todo o progresso do estudo, bem como avaliação crítica sobre possíveis limitações. Para a confirmação dos resultados interpretados, os pesquisadores retornaram para o ambiente prisional (contexto da pesquisa), apresentando às participantes, por meio de roda de conversa de 45 minutos (tempo fornecido pela direção da instituição), uma síntese dos achados, a fim de verificar a congruência entre a interpretação dos pesquisadores e as perspectivas reais das participantes. As participantes tiveram oportunidade em verbalizar e/ou apresentar de forma escrita suas percepções sobre os resultados, que foram lidas nesse mesmo momento, e confirmou a análise prévia dos pesquisadores. Em seguida, os pesquisadores criaram uma descrição dessa interação e apontamentos, em caderno de campo, a fim de facilitar a maior compreensão e discussão dos achados do estudo.

Esse processo reforçou a clareza dos principais temas que compreenderam o corpus do texto, e que originaram as duas categorias analíticas do estudo, “Impactos da infecção sexualmente transmissível e medidas de prevenção” e “Risco para saúde e exposição às infecções”.

Considerações éticas

Foram respeitados todos os aspectos éticos em pesquisa de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A pesquisa teve início somente após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), sob número de CAAE: 50417815.8.0000.5166 e parecer 1.457.621. Todas as participantes, após estarem cientes e concordarem em integrar a pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS

Participaram do estudo 53 mulheres, entre 19 e 54 anos. Em relação à saúde, a maioria classificou como boa (41,17%). Sabem o que é uma IST (90,19%), ressaltando principalmente HIV/Aids, Sífilis e Gonorreia. Ao serem questionadas sobre a ocorrência de IST em algum momento da vida, referiram esse diagnóstico anterior ao ingresso no cárcere.

Na escala EACAC, verificou-se como boa (41,17%) a capacidade de autocuidado dessas mulheres. E na escala BIS 11, apesar de ter prevalecido limites normais de impulsividade, 43,13% foram classificadas como altamente impulsivas.

Impactos da Infecção Sexualmente Transmissível e Medidas de Prevenção

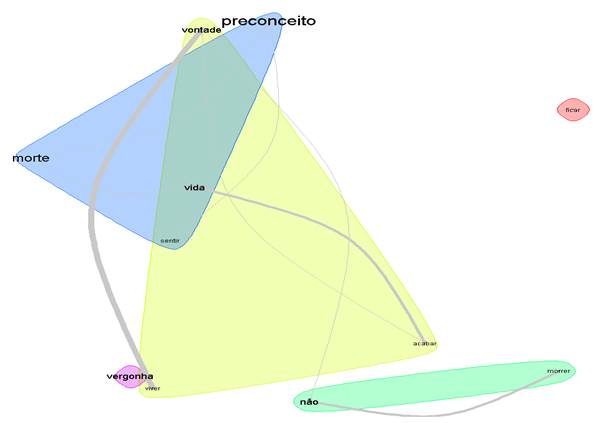

A totalidade de participantes afirmaram que uma IST pode trazer impactos na vida da pessoa, desde vergonha até a morte (Gráfico 1).

Fonte: Preparado pelos autores

Gráfico 1 Gráfico de similitude das narrativas, em resposta ao questionamento “Quais impactos uma IST pode trazer na vida da pessoa infectada?”. 2019. Tangará da Serra - MT, Brasil.

Nas três grandes comunidades lexicais, o processo de finitude esteve presente, com forte ligação entre “vontade” e “viver”, “não” e “morrer”, “vida” e “acabar”. Tais impactos também foram mencionados no corpus do texto, como insegurança, baixa autoestima e depressão.

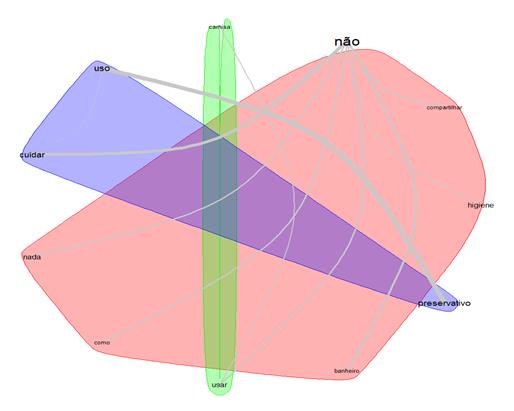

O medo e os próprios impactos gerados frente às IST reforçam estratégias de autocuidado (Gráfico 2).

Fonte: Preparado pelos autores

Gráfico 2 Gráfico de similitude das narrativas, em resposta ao questionamento “Como você faz para se cuidar/prevenir uma IST aqui na prisão?”. 2019. Tangará da Serra - MT, Brasil.

Observa-se que há forte ligação entre “uso” e “preservativo”, embora tenha sido pouco citado pelas participantes. Essa correspondência desvela a principal medida adotada por essas mulheres frente as IST nesse ambiente. Muitas delas, ainda reconhecem que para evitar a infecção, deve-se manter o cuidado quanto à higienização e o contato direto.

Risco para Saúde e Exposição às Infecções

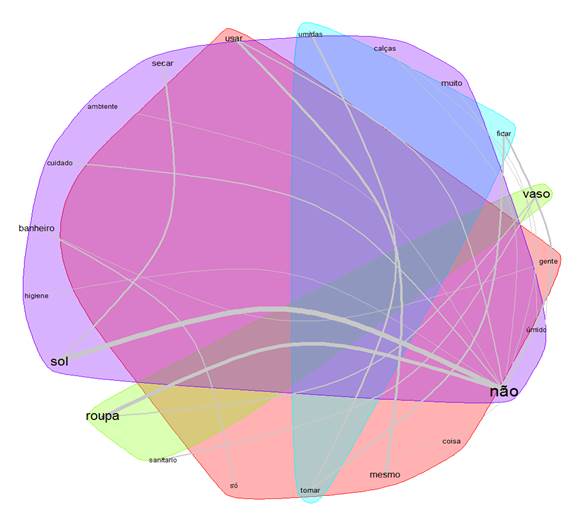

Em relação à interferência do ambiente prisional na saúde sexual, a maioria afirma relação direta, tendo a dificuldade de higienização de suas roupas íntimas como entrave e meio de exposição a infecções (Gráfico 3).

Fonte: Preparado pelos autores

Gráfico 3 Gráfico de similitude das narrativas, em resposta ao questionamento “Esse ambiente prisional interfere na saúde sexual da mulher?”. 2019. Tangará da Serra - MT, Brasil.

Houve forte ligação entre “não” e “roupa”, “não” e “sol”, e outros elementos textuais com menor intensidade, mas que realçam as primeiras correspondências. Esse cenário revela problemas de insalubridade, principalmente quanto à umidade, ventilação e luminosidade natural.

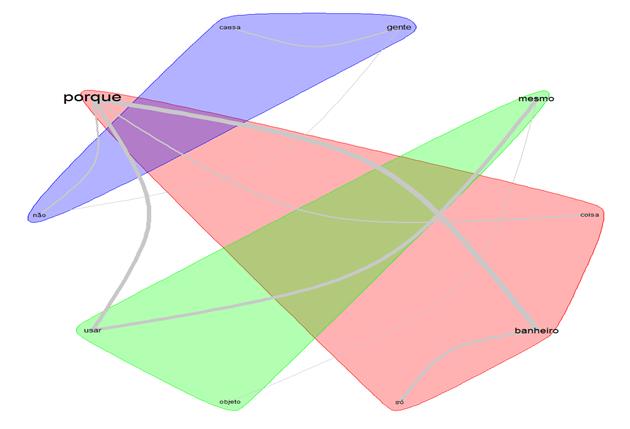

Este contexto ambiental foi novamente narrado pelas participantes no que se refere aos motivos que podem levar a contraírem o HIV durante o aprisionamento (Gráfico 4).

Fonte: Preparado pelos autores

Gráfico 4 Gráfico de similitude das narrativas, em resposta ao questionamento “Nesse ambiente prisional pode contrair o vírus HIV, por quais motivos?”. 2019. Tangará da Serra - MT, Brasil.

A correspondência lexical observada, na forte ligação de “porque” e “banheiro”, além de indicar a causa e explicação dessa ocorrência, reaponta para problemas que ultrapassam a esfera do autocuidado, e dificulta ações de prevenção.

DISCUSSÃO

As mulheres que se encontram no cárcere estão evidentemente em condição de maior vulnerabilidade, pela somatória de fatores inerentes à adolescência12, fase adulta13 e especificamente às condições de aprisionamento, o que torna um obstáculo em relação ao autocuidado, principalmente aqueles ligados à saúde sexual14.

Assim como observado nos achados do presente estudo, pesquisa em Tangará da Serra (MT) ressaltou que o diagnóstico de uma IST junto a este perfil de mulheres gera reações diversas, quase sempre negativas. A nível individual, inicialmente manifesta sensação de tristeza, insegurança a pensamentos de desgoverno e desamparo, e no contexto coletivo, preconceito por amigos, companheiros e familiares15. Esses sentimentos fragilizam o cuidado íntimo e a disposição para a busca de assistência16.

Em Recife (PE), os maiores problemas percebidos por essas mulheres na ocorrência de IST referiu-se a discriminação e rejeição social, o que exacerba o medo em serem infectadas e em possível óbito, pelo agravamento do estado de saúde17. No entanto, diferentemente do presente estudo, no Piauí (BR) muitas delas ainda desconhecem os danos de uma IST, em consequência possuem menos preocupação com as medidas de proteção e prevenção, e seguem no obscurantismo18. Em outras realidades prisionais, as mulheres relatam que já compartilharam espaços com pessoas com IST, mas ainda possuem dúvidas sobre essas infecções19.

Nos centros de detenção brasileiros, apesar dos dispositivos legais vigentes, nem sempre há oferta de atendimentos à saúde20. Nessa circunstância, fatores de risco e condições agudas que poderiam ser manejadas in loco, evoluem para tratamentos em outros níveis de atenção à saúde7 que reforçam a vulnerabilidade dessas mulheres21, entre outros aspectos, pela forma de condução e acolhimento nos serviços extra muro, e na exposição à julgamentos pela comunidade22.

Em relação à utilização de preservativos no ambiente de cárcere, o baixo índice observado se relaciona ao perfil dessas mulheres, que na maioria das vezes não possuem histórico de familiaridade com essa prática anterior ao ingresso no sistema prisional, logo o exercício do cuidado atual com a saúde sexual fica comprometido23. Outro possível motivo se refere ao constrangimento na solicitação e descarte do preservativo, pois em ambos momentos precisam dos agentes penitenciários. Assim, muitas delas optam por não utilizarem. Apesar de constituir minorias nesses locais, há estudos que revelam que algumas mulheres privadas de liberdade não utilizam preservativos por possuírem relações sexuais homoafetivas18 e não verificarem necessidade de proteção nestas relações1,23.

Além disso, a precariedade no cárcere marcado pela superlotação, péssimas condições e a desassistência dos profissionais acaba tornando o empenho para a promoção da saúde sexual praticamente nulo24 pois não veem recursos suficientes para reduzirem os riscos de infecção que estão expostas. Pesquisadores apontam ainda, que a realidade prisional, com maior quantitativo de homens, reflete na inadequação de cuidados específicos voltados para essas mulheres, mesmo em centro de detenção e presídios femininos25. Todavia, a limpeza do ambiente, controle do espaço e a higienização corporal são referidas como necessidades humanas básicas por essas mulheres, consequentemente aspectos fundamentais para a vida no cárcere26.

Algumas pesquisas indicam que a luminosidade, ventilação e umidade é um problema persistente no interior das celas27,28, assim como apontado pelas participantes deste estudo. Esses aspectos impedem a secagem e higienização das roupas, e aumentam as chances de proliferação de micro-organismos. Somado a isso, a disponibilidade de poucas peças para uso e a exigência de uniforme obriga a lavagem contínua ou vários reuso, porém sem condições para essa higiene, cumprir essa disciplina e exercer o cuidado com o corpo se torna limitado, principalmente em tempos de pandemia, que a aglomeração e falta de circulação de ar amplia as possibilidades de comprometimento da saúde29.

O cuidado com as roupas, embora seja uma condição individual de cada reeducanda, o compromisso e o envolvimento são coletivos, pois a arquitetura prisional existente ao não considerar esses aspectos como determinantes para a garantia do direito à saúde, expõe todas as mulheres ao risco de infecções30,31. Ainda assim, os profissionais desse setor reforçam que mesmo o ambiente não estando em condições adequadas, trabalham com investimentos para torná-lo com estrutura básica ao cumprimento das penas e menores riscos de adoecimento32.

Na prisão, muitas mulheres são vedadas de expressar toda sua feminilidade, e nesse sentido, no corpo e através dele o controle institucional se estabelece33, controle que nesse estudo representa riscos e perda da dignidade, ao privar do mínimo existencial, como a garantia de condições sanitárias.

Essa negação de direitos reapontam as instalações do cárcere à maior vulnerabilidade para IST, particularmente HIV. Pesquisa realizada em Mato Grosso do Sul (BR), identificou que embora haja percepção de risco sobre este vírus dentro da prisão, há baixa adesão aos cuidados para prevenção pelas reeducandas34. Isso, talvez seja reflexo do pouco conhecimento e tabus em relação às formas de transmissão e tratamento de pessoas soropositivas, já que muitas ainda não entendem que estão expostas nesse ambiente35 e quando estão, normalmente faltam-lhes apoio, recursos e assistência de qualidade.

Esse cenário, que parece ter função somente punitiva por boa parcela da sociedade brasileira, fortalece a sensação de que adquirir HIV e outras infecções fazem parte dessa trajetória de aprisionamento, o que explica muitas vezes, o baixo investimento ou interesse em fornecer desde materiais básicos de higiene às condições de acesso à saúde, implicando em um autocuidado não eficaz36. Diante disso, uma estratégia para minimizar e colaborar positivamente nesse ambiente é a parceria com unidades de saúde da família para assistir essa clientela, pois essas equipes além de apresentarem habilidade para trabalhar com populações mais vulneráveis, conhecem a diversidade de perfis de saúde de mulheres que integram a comunidade37. E nesse processo de trabalho, incluir práticas integrativas de cuidados mais próximas da perspectiva cultural e comunitária dessas mulheres pode facilitar as intervenções e reduzir o ônus para o serviço público38.

Como limitações deste estudo, destaca-se a estratégia de coleta de dados, pois ocorreu durante um mutirão de ações, o que pode ter restringido maior explanação das participantes. Para tanto, foi oportunizado espaço para que as mulheres pudessem manifestar livremente suas inquietações e dessem visibilidade aos seus enfrentamentos diários que causam risco à saúde, especificamente exposição à IST.

CONCLUSÕES

As perspectivas das participantes do estudo apontaram que os fatores de risco à IST no contexto prisional estão diretamente relacionados às dimensões ambientais, especialmente as condições das celas, que não cumprem com condições sanitárias e arquitetônicas satisfatórias. Aparentemente, o comportamento sexual e o sexo desprotegido não são compreendidos pelas participantes como as principais formas de exposição e aquisição de uma IST nesse ambiente. Além disso, indicam que compartilhar com diversas mulheres a cela, principalmente o banheiro, pode ampliar esses riscos.

Frente aos achados do estudo, estratégias que unam as necessidades dessas mulheres com os riscos inerentes e acrescidos da realidade prisional se apresentam como caminho favorável para que o cárcere deixe de ser somente um espaço de recrudescimento, e que a custódia seja cumprida com geração de novas pessoas, com resgate da dignidade e consciência/condições para o autocuidado frente às IST e outros agravos em saúde. Para isso, ações em saúde com rastreamento contínuo, avaliações clínicas e ginecológicas, exames laboratoriais e testagens devem ser implementados, mas que não se restrinjam somente a esfera biomédica, contemplando também medidas preventivas.

Nesse ínterim, a inclusão de equipes de saúde in loco é fundamental, podendo intervir diretamente nos fatores de risco à IST, tanto para buscarem melhorias para assistirem essas mulheres como no direcionamento de práticas de cuidado que não demandem muitos recursos.

Declaração de conflito de interesse

Os autores declaram não haver conflito de interesses