Introducción

La automedicación es considerada como una práctica cultural que trasciende los grupos y comunidades (1,2). Cuando una persona percibe un síntoma, inmediatamente decide recurrir a terapias que estén a su alcance y que puedan aliviar su problema de salud. La primera opción es utilizar medidas farmacológicas. Posteriormente, cuando ha pasado un tiempo, y no encuentra solución a su problema, recién acude a una consulta con un profesional de la salud. Siete de cada diez pacientes utilizan medidas terapéuticas en los quince días previos a la consulta médica, y de ellos el 75% utiliza medicamentos por iniciativa propia (3).

El consumo de medicamentos sin prescripción y/o indicación por parte de un agente sanitario, está motivado por una compleja red de factores que están asociados al contexto económico, sociocultural y a los valores predominantes en la sociedad moderna. Entre estos factores, se destaca el aumento de la oferta de medicamentos alternativos, disponibilidad y venta libre de medicamentos, la publicidad de productos farmacéuticos en los medios de comunicación, la desprotección de los sistemas de salud, y la desconfianza de la relación usuario-equipo de salud (4).

Entre los efectos negativos más conocidos de la automedicación se encuentran las alergias, intoxicaciones, riesgo de dependencia y las interacciones con los medicamentos de uso prolongado (5), siendo este último aspecto el más complejo en los pacientes con enfermedades crónicas, ya que las interacciones farmacológicas afectan los beneficios que tienen los medicamentos indicados para tratar estas enfermedades. Estudios evidencian una asociación entre la automedicación y el no control de las enfermedades crónicas no trasmisibles, con situaciones que favorecen la descompensación y que por tanto dificultan el control, tales como los síntomas de hipoglucemia u hospitalizaciones (6,7).

Conocer las prácticas en automedicación de las personas con enfermedades crónicas permitiría desarrollar estrategias orientadas a disminuir las complicaciones o efectos negativos de la automedicación. Al respecto, este estudio tuvo como objetivo describir e identificar el autoconsumo de productos medicinales en usuarios del programa de salud cardiovascular de atención primaria en la Comuna de San Pedro de la Paz, región del Bío-Bío, Chile.

Materiales y métodos

Estudio de tipo cuantitativo y transversal. La población (n=2999) se conformó por personas entre 18 a 60 años pertenecientes al programa de salud cardiovascular de los centros de atención primaria de la comuna de San Pedro de la Paz, región del BíoBío, Chile. Los criterios de inclusión fueron: indicación de terapia farmacológica, tener más de dos años en el programa de salud cardiovascular, no presentar deterioro cognitivo, sensorial, estado grave de salud y/o problemas de salud mental que impidieran responder las preguntas del cuestionario. Un total de 804 personas cumplieron con los criterios de inclusión. Mediante un muestreo estratificado se seleccionaron uno de cada dos hombres y una de cada cuatro mujeres consecutivas hasta conformar una muestra de 257 personas. La recolección de datos se realizó entre los meses de noviembre del 2013 y enero del 2014. Se aplicó un cuestionario en el domicilio del participante, en donde se recolectaron los siguientes datos: edad, sexo, años de educación formal, nombre de los productos medicinales que autoconsume, razones de uso de estos productos e información desde el paciente al centro de salud sobre los productos medicinales que consume.

Prueba piloto: Se realizó una prueba preliminar de ajuste con 16 personas en un centro de salud familiar. El cuestionario mostró adecuada comprensión y aceptación, no requirió de modificaciones. El tiempo de aplicación del instrumento fue en promedio de 20 minutos.

Análisis de los resultados: Se utilizó un análisis descriptivo univariante, medidas de tendencia central y de dispersión apoyado por el Software SPSS 0.15.

Consideraciones Éticas: Los participantes firmaron un consentimiento informado. El estudio fue evaluado y autorizado por un comité de ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, Chile.

Resultados

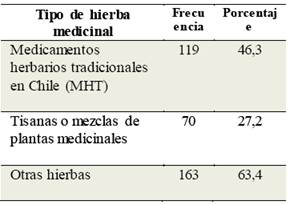

La muestra se conformó por 100 hombres y 157 mujeres. La media de la edad de los encuestados fue de 50,4 años. La media de los años de educación formal de los participantes fue de 8,5 años (mínima: 0; máxima: 17). Del total de participantes, 253 (98,7%) manifestó consumir algún producto medicinal sin indicación del equipo de salud para recuperar o mantener su estado de salud. El 89,2% indicó no informar el autoconsumo de productos medicinales al personal sanitario. Se destaca el alto consumo de hierbas medicinales y medicamentos en la muestra (tabla 1).

Tabla 1: Distribución frecuencial y porcentual de la muestra según tipo de producto medicinal (n=257)

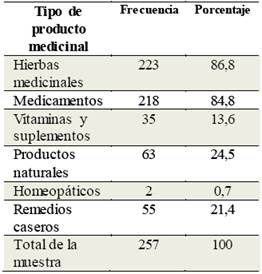

Automedicación con hierbas medicinales: Los participantes nombraron un total de 69 hierbas que utilizaron para tratar o prevenir enfermedades. Estas se clasificaron en tres tipos de hierbas medicinales (tabla 2). La primera clasificación incluye a las hierbas denominadas Medicamentos herbarios tradicionales en Chile (MHT) (8). El segundo tipo incorpora a todas las mezclas de hierbas, tisanas y tés. El tercer tipo, corresponde a todas las hierbas nombradas por los participantes pero que no son parte de los MHT, así como tampoco son mezclas de hierbas o tisanas. Dentro de los MHT, la menta (32,29%) y la manzanilla (31,90%) fueron las hierbas más consumidas. Entre las tisanas, las flores pectorales (22,57%) fue lo más utilizado por los participantes. En la clasificación de otras hierbas, el limón (20,62%) fue lo que más usaron los participantes.

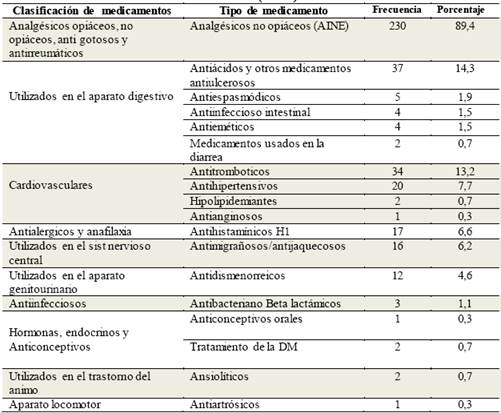

Automedicación con fármacos: Los participantes nombraron un total de 47 medicamentos que utilizaban para automedicarse. De acuerdo a la clasificación según indicación médica, 38 (80,8 %) fueron medicamentos de venta directa o libre y sólo 9 (19,1 %) eran de venta con receta médica. Según la clasificación de comercialización, 30 (63,8 %) eran genéricos, mientras que 17 (36,7 %) fueron medicamentos originales. De acuerdo al tipo de medicamentos, según el Formulario Nacional de Medicamentos de Chile (9), los fármacos más consumidos por la muestra fueron los analgésicos no opiáceos (AINE) (tabla 3). Se destaca la automedicación con fármacos destinados para tratar las enfermedades cardiovasculares, tales como los antitrombóticos, antihipertensivos e hipolipidemiantes.

Tabla 3: Distribución frecuencial y porcentual de la muestra según clasificación y tipo de medicamentos. (n=257)

Automedicación con vitaminas/Suplementos: Los participantes nombraron un total de cinco vitaminas, cuatro suplementos y dos tipos de otros nutrientes. Lo que más se usó fue la vitamina C (2,3 %) en el grupo de vitaminas, la lecitina de soya (1,5 %) entre los suplementos y el calcio (1,5 %) en el grupo de otros nutrientes.

Automedicación con productos naturales: La clasificación del producto natural se realizó en base a los productos que están o no autorizados para su venta en Chile. Los medicamentos de origen natural están autorizados para la venta en farmacias, en cambio los productos naturales no oficiales, no están autorizados para su venta, y frecuentemente están disponibles en el comercio ambulante. En esta clasificación se destacó la automedicación con hipoglicemiantes orales de origen natural (5,8 %).

Automedicación con remedios caseros: Los participantes nombraron un total de 16 remedios caseros que utilizaban para tratar o prevenir enfermedades. Los productos que conllevan el limón fueron los más utilizados (15,9 %), como, por ejemplo: té con limón; miel con limón; bicarbonato con limón, entre otros.

Razón de uso productos medicinales: Del total de participantes, 136 (52,9%) se automedicaban para tratar o controlar la diabetes, hipertensión y el colesterol elevado, lo más utilizado fueron las hierbas medicinales. Se encontró una alta frecuencia de productos medicinales utilizados para tratar el dolor (60,8 %), resfrío o gripe (56,2 %) y los problemas estomacales (46,2 %).

Discusión

En este estudio se encontró una elevada frecuencia de automedicación. Se utilizaron principalmente fármacos, hierbas medicinales y remedios caseros, sin indicación del personal sanitario. Esta prevalencia fue mucho mayor a las encontradas en otros países (4, 10-12). Esta situación, permite verificar que la automedicación se encuentra incorporada en el cotidiano de los cuidados de la salud de las personas del programa de salud cardiovascular de la comuna en estudio. Lo anterior, podría explicarse por el rango etáreo de la muestra, que corresponde a una edad productiva, y que tiende a la práctica de automedicación con mayor frecuencia, buscando con ello no caer enfermo, es decir, no poder levantarse para ir a trabajar o cumplir con las actividades rutinarias. Otras razones pueden incluir la comodidad, pues no tienen que acudir al centro de salud familiar a solicitar hora con médico y con ello no perder tiempo, y la facilidad de adquirir medicamentos u otros productos en las farmacias, influenciada por la promoción cada vez mayor de los medicamentos que alivian las molestias o el dolor. De esta forma las personas resuelven sus malestares en forma rápida, con la finalidad de incorporase a sus actividades de manera inmediata.

Al igual que lo reportado en otros estudios (10-12), la mayoría de los participantes no informan la automedicación al personal sanitario. Esta situación podría dificultar la planificación del plan terapéutico y el alcance del control de las enfermedades crónicas, debido a las posibles interacciones entre los productos medicinales con el fármaco de uso habitual (13). Lo anterior confirma la necesidad del desarrollo de estrategias que fomenten la relación entre el usuario y el personal sanitario basada en la comunicación y confianza.

Las razones de uso de los diversos productos medicinales utilizados en la muestra, coinciden con problemas comunes de salud, tales como el resfrío o gripe, los problemas estomacales, entre otras, que pueden ser resueltas desde los propios cuidados y que no requieren de asistencia inmediata o especializada en salud. Estas razones para acudir a la automedicación son semejantes a lo encontrado en países latinoamericanos como Brasil (14) y Colombia (11). Se destaca que la motivación central de la automedicación es el dolor, lo que coincide con el elevado consumo de analgésicos no opiáceos en la muestra, similar a estudios realizados en Latinoamérica (11, 14). De acuerdo con la OMS, los analgésicos son los fármacos más utilizados por las personas, destacando que las ventas libres de estos medicamentos facilitan el acceso a estos (1). Esto puede apoyarse con la creencia común de que estos medicamentos son inofensivos, pues para adquirirlos no se requiere de receta médica.

Llama la atención que un importante porcentaje de participantes utilizó algún producto medicinal para controlar o tratar la hipertensión, diabetes y colesterol elevado. Se destaca el alto uso de las hierbas medicinales para tal efecto. Al igual que lo señalado en otros estudios realizados (15,16), esto puede reflejar el uso de hierbas medicinales como una forma de recurso terapéutico empleado para complementar y/o reemplazar el tratamiento indicado por el personal sanitario. Mientras que en el sector salud prevalece la lógica excluyente, es decir, que sólo la medicina occidental es eficaz, en la muestra se observó la lógica integrativa, es decir, la utilización de tratamientos alternativos para mejorar el estado de salud. Al respecto, se hace necesario incorporar cuidados que permitan la integralidad en salud en el programa de salud cardiovascular, es decir, que considere las creencias y costumbres ejercidas por las personas respecto al uso de las plantas medicinales o prácticas de medicina tradicional. El alto consumo de hierbas medicinales en la muestra podría explicarse por diversos factores que influyen en la decisión del consumo de hierbas medicinales, tal como el deseo de evitar la toxicidad, los efectos secundarios, o bien alcanzar niveles de bienestar que no son posibles con las terapias convencionales (17).

Se destaca el alto consumo de medicamentos genéricos y de venta libre en la muestra, lo cual era esperable debido a que este tipo de medicamentos es más accesible. Los resultados de este estudio son similares a un estudio realizado en Colombia (18), en el cual el consumo de medicamentos de venta libre es común, y esta práctica no es visualizada como riesgosa. Lo anterior, refleja lo señalado por la OMS, la cual destaca el uso excesivo de este tipo de medicamentos, ya que personas inmediatamente toman medicamentos ante la aparición de cualquier trastorno leve, la gente cree que hay una píldora para cada enfermedad (1).

El consumo de productos naturales (24,50%) y homeopáticos (0,77%) en la muestra fue más bajo en comparación a lo señalado en la última Encuesta de Salud de Chile, en la cual se encontró que un 27,76% de participantes usaron productos naturales y un 57,6% ocuparon productos homeopáticos (19). Esta situación era esperable en la muestra, ya que el acceso a este tipo de productos es más difícil, debido a que los resultados deseados o esperados con este tipo de productos habitualmente son a largo plazo, y por lo tanto también implican un mayor costo.

Se destaca el consumo de vitaminas/suplementos y hierbas medicinales como una forma de mantener la salud o prevenir enfermedades. Lo anterior refleja lo señalado por la OMS, quien destaca la visualización de estos productos cómo inocuos y que no ocasionan daño a la salud (1).

El alto porcentaje de automedicación en la muestra, y el posible abuso que se puede generar, es un hecho que debe ser valorado por los equipos de salud. Los resultados obtenidos reflejan una exposición masiva de la sociedad al autoconsumo de medicamentos y otros productos medicinales para una amplia variedad de afecciones. La facilidad de uso y libre disposición de los productos medicinales puede provocar errores en su aplicación y en el abordaje de la afección o enfermedad a la que van dirigidos. Al respecto se desprende la importancia de informar, aconsejar y educar a los usuarios del programa de salud cardiovascular acerca de los riesgos y beneficios de la automedicación a través de intervenciones educativas que se orienten hacia la práctica responsable de la automedicación.