1. Introducción

La preocupación por el deterioro de los recursos naturales causado por residuos de actividades antrópicas aumenta día tras día, con una dinámica proporcional al crecimiento demográfico. Entre los desechos más amenazantes se encuentran los químicos sintetizados a gran escala, como los medicamentos, que generan un fenómeno en expansión conocido como farmacontaminación. Este problema ha ganado visibilidad gracias a los avances en tecnologías de detección ambiental, que han revelado la presencia persistente de medicamentos en el medio ambiente. Aunque se liberan en pequeñas cantidades, su introducción constante representa un riesgo significativo para los ecosistemas y la salud de los organismos, lo cual ocasiona un deterioro ambiental progresivamente más evidente (Desai et al., 2022).

Aunque la farmacontaminación ha sido objeto de estudio durante décadas, muchos hallazgos iniciales carecían de conexión entre sí. Sin embargo, con el avance del conocimiento y su integración, se ha confirmado la relevancia y magnitud global del fenómeno (Daughton, 2016).

La farmacontaminación implica múltiples factores. Los medicamentos, diseñados para actuar sobre blancos biológicos específicos, tienen el potencial de afectar diversas especies y bioacumularse en la cadena trófica, hecho que aumenta las dosis a las que están expuestos los organismos. Además, su uso masivo e indispensable en el ámbito sanitario dificulta el control de su consumo y producción, lo cual incrementa la generación de residuos.

Se ha detectado la presencia de medicamentos en aguas superficiales, subterráneas, agua potable y suelos. Las principales fuentes de introducción al medio ambiente son los efluentes cloacales vertidos sin tratamiento, que contienen medicamentos o sus metabolitos provenientes de excretas humanas, consumo animal, lixiviados de vertederos, excedentes industriales y hospitalarios, más residuos de envases. Estas fuentes, muchas veces derivadas del uso irracional de medicamentos y de una gestión inadecuada de sus desechos, agravan un problema de naturaleza compleja (Vicentin et al., 2021; Zenker et al., 2014).

La dispersión geográfica de la farmacontaminación es alarmante. Un estudio multicéntrico detectó residuos farmacéuticos en acuíferos de 71 países en todos los continentes. En particular, se identificaron 16 sustancias presentes en las 5 regiones de la ONU, lo que muestra que esta amenaza es global (aus der Beek et al., 2016). Sin embargo, en Latinoamérica la información sobre este fenómeno es limitada; Brasil destaca por concentrar la mayoría de las investigaciones regionales (Peña-Guzmán et al., 2019).

Este escenario exige un esfuerzo regional conjunto, ya que los impactos trascienden los límites políticos. La interconexión de los acuíferos en la zona latinoamericana subraya la necesidad de una respuesta coordinada.

Con algunas variaciones regionales, los medicamentos más representativos de este fenómeno incluyen analgésicos como diclofenac e ibuprofeno, el anticonvulsivante carbamazepina, hormonas como los estrógenos y el betabloqueante atenolol. También sobresalen los antibióticos eritromicina y ciprofloxacina, así como el antidepresivo fluoxetina (Valdés, 2016; Vicentin et al., 2021; Wilkinson et al., 2022).

Las propiedades fisicoquímicas de los medicamentos, como su reactividad química, biodegradabilidad, toxicidad y persistencia, determinan su comportamiento en el medio ambiente. Particularmente, su hidrosolubilidad facilita la expansión en ecosistemas acuáticos, donde pueden representar un grave problema de salud pública, al contaminar el agua potable (Diestra, 2017; Mohapatra et al., 2021).

El problema se agrava cuando moléculas químicamente inestables generan productos secundarios con potenciales impactos desconocidos, como mayor bioacumulación y toxicidad. Los ecosistemas acuáticos, principales receptores de estos residuos, sufren alteraciones en su estructura y función; esto afecta tanto la biodiversidad como los ciclos biogeoquímicos. Un ejemplo crítico es el impacto del sobreconsumo de antibióticos, que ha llevado a la desaparición de poblaciones microbianas naturales y al surgimiento de microorganismos resistentes, con consecuencias devastadoras para los sistemas sanitarios (Kümmerer, 2009).

La farmacontaminación presenta una vasta y compleja cadena de impactos globales, con efectos inciertos sobre la biodiversidad, los ciclos de nutrientes y la degradación de la materia orgánica. Estos aspectos, aunque estudiados, requieren una comprensión más profunda para mitigar sus consecuencias (Richmond et al., 2018).

En relación con lo mencionado, sobre los efectos de los medicamentos más estudiados en diferentes especies, se conoce la siguiente información:

Peces: disrupción endócrina por estrógenos esteroideos, alteración de comportamiento y capacidades para supervivencia por antidepresivos, cambios histológicos y glomerulonefritis por antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (Mejía-García y Gómez-Oliván, 2021; Näslund et al., 2017).

Crustáceos: efectos sobre fecundidad y reproducción por AINE, también mortalidad.

Bivalvos: alteraciones inmunológicas, genéticas, estrés oxidativo y disrupción endócrina por AINE (Contreras-Almazo y González Rentería, 2022; Parolini, 2020).

Aves: mortalidad de buitres por contacto con cadáveres o restos de animales expuestos a medicamentos (AINE, antiparasitarios, etc.) (Plaza et al., 2022).

La mitigación de la farmacontaminación requiere una revisión exhaustiva de diversos aspectos determinantes. Entre ellos, destacan los patrones de consumo, como la elevada automedicación y la prescripción excesiva, que conducen a un incremento en las ventas y la producción de medicamentos. Este fenómeno es en especial relevante en regiones emergentes, donde su participación en esta problemática es notable (González Peña et al., 2021; Statista, 2024; Rehman et al., 2015; Thomas, 2017). Cabe resaltar que el alto nivel de consumo se observa tanto en el ámbito humano como en el veterinario; en este último, debido a modelos de uso intensivo. Por ejemplo, en aves y peces, es común la aplicación irracional de profilaxis antibiótica a animales sanos (Eurostat, 2016; Kools et al., 2008). Además, se hace evidente la necesidad de abordar la falta de plantas depuradoras equipadas con tecnología avanzada para minimizar el vertido de este tipo de residuos al medio ambiente.

Es igualmente crucial intensificar las acciones gubernamentales dirigidas a controlar la farmacontaminación, apoyadas en un marco regulatorio adecuado que promueva y respalde la investigación en esta área compleja. Ejemplos de medidas sistémicas incluyen la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor, la logística inversa y otras estrategias de la economía circular. Asimismo, se destacan herramientas regulatorias como la Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA) en el proceso de autorización de nuevos medicamentos (Fontana, 2024; Kostopoulou y Nikolaou, 2008; World Economic Forum, 2022).

Reducir la huella ambiental de los medicamentos, definida por su impacto a lo largo de todo su ciclo de vida, requiere estrategias integrales. En esta línea, el presente estudio se enfoca en la evaluación de los controles productivos de residuos en su origen, reconociendo que, además de garantizar una adecuada eliminación de tales desechos, es fundamental reducir su generación desde las etapas iniciales.

El objetivo de este trabajo es caracterizar la generación y gestión integral de residuos farmacéuticos producidos por generadores primarios, que incluyen instituciones sanitarias (hospitales, clínicas, centros de atención ambulatoria, centros de atención especializada, entre otros) y establecimientos veterinarios, en el ámbito animal. También se evalúa la gestión de estos desechos en el marco de los organismos de control, tomando como caso de estudio la ciudad de Neuquén, capital, durante el 2023.

2. Metodología

El tipo de estudio es observacional, transversal, prospectivo, realizado en Neuquén capital, durante el 2023. Para ello, se utilizaron 114 establecimientos sanitarios como unidades de análisis, identificados según información de entes reguladores y organizaciones intermedias que los nuclean. Estos incluyen 68 farmacias comunitarias, 9 establecimientos con internación y 11 sin internación, 6 droguerías y 20 veterinarias, al momento de la investigación.

Se realizó un muestreo probabilístico estratificado, debido a las diferencias entre establecimientos; estos se codificaron para anonimizarlos y se aplicó sorteo aleatorio para asignar. Del mismo modo, se seleccionaron los reemplazos, donde p = 0.5, q = 0.5, Z = 1.96, N = 114 (universo), e = 5 %, 95 % de confianza. La muestra estimada fue 87 unidades, con proporcionalidades por estrato. Se usó la Ecuación 1:

n = (¬¬N Zα 2 p q) / ¬e2(N-1) + Zα 2 p q (E.1)

Donde: n: tamaño de la muestra necesario. N: tamaño de la población total. Zα: valor crítico de Z asociado con el nivel de confianza deseado. p: proporción estimada de la población que tiene la característica de interés. Si no se tiene una estimación previa, se usa 0.5 (50 %), ya que maximiza el tamaño de la muestra necesaria. q: proporción de la población sin la característica de interés, se calcula como (1 - p). e: margen de error deseado en los resultados. Por ejemplo, un margen de error del 5 % se representa como 0.05.

El tamaño de muestra por estrato resultante fue: 52 farmacias comunitarias; 7 establecimientos con internación, 8 establecimientos sin internación, 5 droguerías, 15 veterinarias. Los criterios de inclusión fueron establecimientos que accedían voluntariamente a participar y se encontraban habilitados por las autoridades sanitarias a la fecha de relevamiento, en la jurisdicción de Neuquén capital. Por otro lado, se excluyeron establecimientos no elegibles por falta de acceso a la persona responsable del lugar o sitios donde se comprometiera la calidad de respuesta por alguna razón.

Se usó un formulario para estudiar las variables planteadas, construido para dar respuestas cerradas, dicotómicas o de selección múltiple, en apartados temáticos según las variables elegidas. Para validarlo, se hizo una prueba piloto, con establecimientos por fuera de la muestra (10 % del total de la muestra original). Se identificaron y corrigieron inconsistencias de abordaje, orden o redacción de las preguntas, también se redujeron contenidos para optimizar la duración de la encuesta. Una vez logrado esto, el formulario se remitió vía mensaje electrónico a responsables de los establecimientos identificados que hubieran accedido a participar voluntariamente, contactadas previamente por teléfono. A los locales que no respondieron se les volvió a contactar de manera telefónica y, en caso de no lograr respuesta en 2 oportunidades subsiguientes, se eliminó la institución y se prosiguió con el establecimiento suplente sorteado. Los reemplazos fueron del 2.6 % de la muestra. Se garantizó precisión con chequeo complementario. La persona responsable técnica de cada lugar, o quien esta delegara, es quien suministró la información. A los entes reguladores se los contactó por canales oficiales, para acceder a una entrevista, con el fin de obtener la información sobre las variables especificadas en este ámbito. Las variables utilizadas según los objetivos propuestos fueron las expuestas seguidamente,

Tipo y servicios del establecimiento

Modalidad de gestión: existencia de protocolo y componentes, verificación de si era escrito formalmente y accesible para el personal.

Se estudió el uso de valorización de materiales residuales (papeles, aluminio, plástico, etc.).

Información complementaria evaluada

Acciones presentes para reducir residuos: medidas principales y secundarias (control de stock, planes de gestión, convenios de devolución con proveedores u otros que especificaran las personas responsables).

Aplicación de análisis de pérdidas (análisis de causas de generación de residuos para implementar procesos de mejora).

Aplicación de procesos de mejora continua.

Uso de trazabilidad patrimonial (cuantificación o monetización de residuos).

Uso de trazabilidad documental (existencia de archivo).

Existencia de capacitaciones al personal involucrado en el manejo de estos residuos.

Modalidad de disposición final.

Participación en el programa municipal de recolección segura de medicamentos domiciliarios y de actividades comunitarias relacionadas.

Recursos físicos disponibles para la gestión adecuada de residuos (espacio físico específico).

De organismos de control, municipal, provincial y nacional, según aplicara

Gestión integral post-recolección

Normativas vigentes

El contacto para acceder a entrevistas personales con referentes fue mediante canales oficiales (correo electrónico o teléfono), se planteó la modalidad teleconferencia como alternativa, si fuera necesario. La solicitud de entrevista personal fue planificada con responsables de las áreas relacionadas con el control y la regulación.

La entrevista se estructuró para una mejor transcripción. En esta, se solicitó la descripción de las áreas responsables del control en el municipio, la modalidad de recolección de residuos de medicamentos en los establecimientos asistenciales de su órbita de actuación, la disposición final de aquellos y las normativas bajo las cuales se realiza la gestión en el nivel local. De modo complementario, se pidió también la información que se considerara importante para agregar. Posteriormente, se combinó el resultado de las entrevistas con fuentes de datos documentales para garantizar la validez.

La entrevista con las 3 jurisdicciones se planteó para evaluar integralmente el contexto de control.

3. Resultados

Se estudiaron 87 establecimientos (100 % de la muestra), según los estratos especificados en objetivos, y se tomó contacto con 3 entes reguladores, de acuerdo con su jurisdicción: municipal, provincial y nacional.

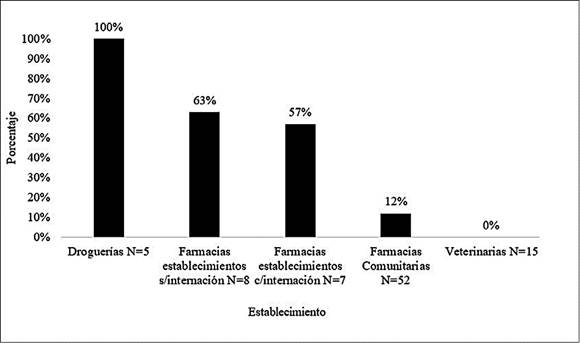

En cuanto a los establecimientos sanitarios estudiados, estos cumplen con las normativas ambientales en su totalidad, puesto que se encuentran registrados en el sistema de recolección habilitado y coordinado por el municipio. La existencia de los protocolos aplicados se observa en la Figura 1.

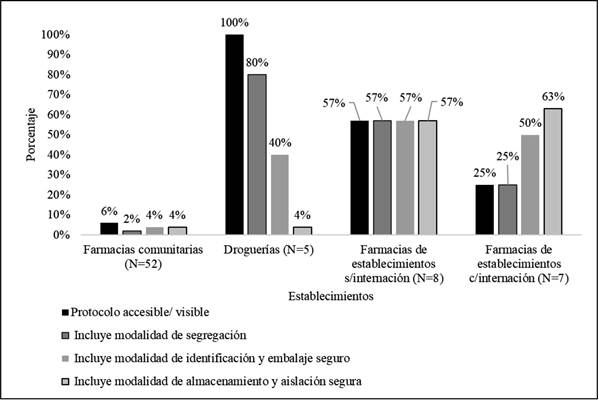

La mayor aplicación de protocolos fue en las droguerías (100 %), ocurre lo opuesto en veterinarias, donde no se aplican; los demás establecimientos poseen dispar aplicación y contenidos. Sobre características de protocolos, puede verse en la Figura 2 que, si bien hay una alta protocolización en droguerías, el instrumento tiene composición heterogénea entre estas. Es notable, en las farmacias comunitarias, la escasa aplicación de protocolos, los otros locales la emplean en baja proporción y con características dispares entre sí.

Figura 2: Porcentaje de cumplimiento de las características evaluadas en los protocolos, según tipo de establecimiento n = 72.

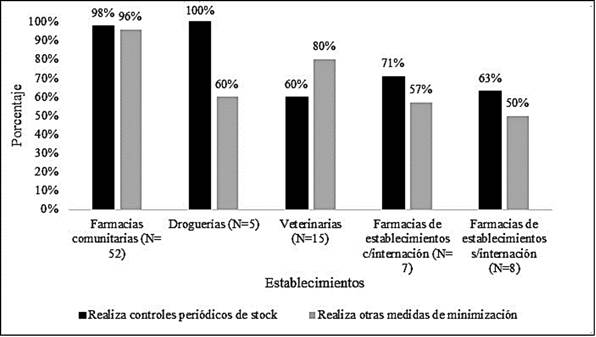

Las acciones de reducción de residuos se describen en la Figura 3. La principal estrategia aplicada es el control de stock en general. Las farmacias comunitarias complementan esta medida con otras, como la logística inversa en diferentes modos y según proveedores, quienes definen cada operatoria o usan volúmenes acotados de productos para evitar caducidades.

Los referentes de veterinarias manifestaron, generalizadamente, que por el bajo volumen de medicamentos usados el control de stock les es suficiente; pero, en ocasiones, donan productos próximos a vencer a asociaciones protectoras de animales y, en caso de necesitarlo, desechan sus residuos de medicamentos con los biológicos (bolsa roja estipulada, según normativas municipales).

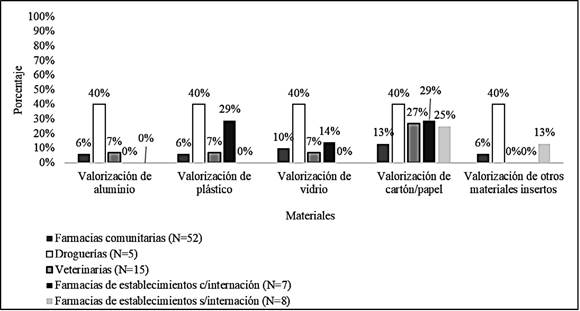

El aprovechamiento de materiales remanentes del envasado o acondicionamiento se muestra en la Figura 4. En todos los establecimientos es una práctica no sistematizada; se aprovecha más el papel o cartón, pero en baja escala.

Sobre recursos físicos para una adecuada logística, seguridad de aislamiento e identificación, las droguerías poseen más áreas específicas (80 %) y, mayormente, con dimensiones adecuadas para cumplir esa tarea. Los restantes establecimientos cuentan con zonas determinadas de un modo dispar (entre 67 y 7 %) y con dimensiones insuficientes.

La capacitación específica del personal involucrado en la gestión de residuos es empleada en el 100 % de droguerías y 71 % en farmacias de establecimientos con internación, las demás instituciones lo hacen escasamente.

Figura 4: Porcentaje de medidas de valorización, según material remanente y tipo de establecimientos n = 87.

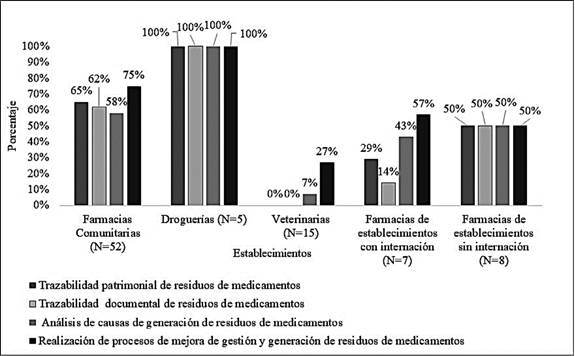

Según se observa en la Figura 5, las droguerías poseen mayor cumplimiento de trazabilidad, análisis de las causas de la generación de residuos y aplicación de procesos de mejora, mientras que los otros establecimientos lo hacen insuficientemente.

El 97 % de farmacias comunitarias relevadas se adhiere al programa municipal de recolección de residuos de medicamentos domiciliarios y solo un 12 % realiza promoción comunitaria, respecto de los beneficios de esta modalidad y temas conexos sobre uso racional de medicamentos.

Figura 5: Porcentaje de cumplimiento de las características de la gestión de residuos de medicamentos estudiadas, según tipo de establecimiento n = 87.

Respecto a los entes reguladores, en el nivel municipal (ente regulador local), de acuerdo con la entrevista llevada a cabo, se informa que las normativas exigen a cada institución declarar la condición de generadores de residuos categoría Y1 y Y2 (según legislación); adherirse formalmente a la operatoria de recolección de estos residuos, dada por la empresa que autoriza el municipio; y realizar trazabilidad documentada de la gestión de materiales desechados unívocamente.

Se menciona en la entrevista que el marco legal relacionado y vigente se trata de las leyes nacionales 25 675, 25 916 y 24 051, Resolución MSN 134/2016, Ley provincial 2648 y ordenanzas municipales.

Para residuos de medicamentos domiciliarios, se indica que el municipio de la ciudad de Neuquén tiene un programa bajo la Ordenanza Municipal 13 633/17. Estos pueden ser depositados y almacenados en contenedores dispuestos en farmacias; quedan en guarda hasta su retiro por el transporte autorizado para tal fin, hacia su destino y tratamiento final, según las normativas (incineración).

Asimismo, las autoridades del sector ambiental municipal señalan que el proceso lo coordina el municipio, el cual financia el programa a un costo de 1 USD/kg aproximadamente, así que se estima una recolección promedio de 800 kg/año.

En el nivel provincial, no se tuvo respuesta, mediante los contactos, por canales oficiales (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia de Neuquén). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional referenció, en su contestación, a lo expuesto en su página oficial, donde la búsqueda no arrojó precisiones directas del tema.

4. Discusión

La farmacontaminación y, por ende, la huella climática del sector sanitario son un hecho. La contribución de esta última al total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (en equivalentes de dióxido de carbono) es del 4.4 % de las emisiones globales netas (2019); por ello, las instituciones sanitarias deben involucrarse, para reducir este impacto (Salud sin Daño, 2021).

Los resultados de este trabajo caracterizan la gestión local en los aspectos planteados, acordes con los objetivos. Si bien metodológicamente se realizaron reemplazos de unidades originales de análisis, estos fueron solo de 2.6 % de la muestra, por lo que se considera un nivel aceptable de representatividad.

De acuerdo con los resultados, es deseable que los establecimientos sanitarios generadores incorporen una mirada ambiental a la gestión de residuos, como un componente de la calidad institucional. En varios aspectos que se analizaron, entre los establecimientos relevados, la gestión sustentable en toda su amplitud de posibilidades es insuficiente o inadecuada.

El transporte y destino final de desechos, en todos los casos, se ajusta a normativas vigentes; no obstante, el tratamiento final por incineración es controversial. Este método no es recomendable sin los recaudos pertinentes, pues pueden liberarse contaminantes residuales (dioxinas y furanos, cancerígenos, metales tóxicos), lo que requiere procedimientos que depuren sus emisiones; por lo tanto, conveniente aplicar tecnologías alternativas a la modalidad actual (Sarra, 2018).

La protocolización de cómo se gestionan los residuos es restringida y de escasa aplicación, esto empobrece la calidad de los procesos y dificulta el control de pérdidas, así como la prevención de accidentes o incidentes de sustancias con riesgo laboral y ambiental (citostáticos, irritantes, etc.).

La manera de gestionar la provisión sostenible es otra herramienta positiva. Por razones económicas, naturalmente, el control de stock es la estrategia principal para reducir residuos; no obstante, excepto en farmacias comunitarias, hay escasa aplicación de medidas secundarias. Como ejemplo, aprovechar la energía de residuos reciclables en otros ámbitos, a modo de práctica habitual, sería valorable; esto debería ser liderado y facilitado con operatorias sistémicas desde organismos oficiales.

Las estrategias para hacer más sustentable el uso de medicamentos deberían implementarse en todos los niveles sanitarios. Se seleccionaron y se describen, seguidamente, las de mayor factibilidad de aplicación.

Gestión de compras de medicamentos: priorizar empresas comprometidas con el medio ambiente; ejemplo: aquellas que usen logística inversa basada en responsabilidad extendida de la industria, productos con envases reciclables o que tengan registro de huella de carbono. Asimismo, se trata de dar prioridad a aquellos insumos elaborados cercanamente para reducir transporte; elegir los productos que permitan una posología a menores dosis y tiempo disminuido de tratamiento, cuando sea posible; planificar una provisión sostenible.

Prescripción: promover la atención sanitaria preventiva y la prescripción verde -usando medicamentos con menor huella de carbono-; posologías menos frecuentes o tratamientos más cortos; utilización de vía oral sobre la parenteral y, en esta última, los productos, cuya aplicación genere menores desechos descartables (filtros, bolsas fotoprotectoras, envoltorios innecesarios, etc.).

Estandarización de procesos: centralizar la formulación y las preparaciones parenterales en farmacias; programar la administración para el aprovechamiento de productos; seleccionar presentaciones con menor generación de remanentes, etc.

Gestión de aguas residuales: pretratar aguas residuales en establecimientos productivos y sanitarios generadores de desechos de medicamentos.

Formación profesional: capacitar a profesionales de la salud, incorporando el factor ambiental en su ejercicio, de modo que la implementación de estrategias que favorezcan minimizar residuos de medicamentos sea sinérgica.

Educación comunitaria: implementar acciones educativas, con las cuales se incorporen conceptos sobre el uso racional de medicamentos, beneficios de la adherencia a los tratamientos, la prevención en salud y del adecuado desecho de residuos farmacéuticos; por ejemplo, participando donde existan, en los programas de recolección de residuos de medicamentos domiciliarios, o evitando el desecho por los desagües, así como la basura común, entre otras pautas que ayudan a proteger el ambiente. La concientización a las personas sobre el problema es siempre positiva; podría hacerse desde las farmacias comunitarias, acompañando el programa local vigente de recolección de residuos domiciliarios de medicamentos, lo cual es elogiable.

Otras acciones: un ejemplo por considerar es la incorporación del manejo de residuos en la información contenida en las fichas técnicas o prospectos de los productos, tal como se aplica en países europeos. Allí se cuenta con un apartado sobre precauciones especiales para la eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con este (Collada Sánchez et al., 2023; Fontana, 2024).

Hay experiencias internacionales por imitar, como las de la Red Iberoamericana de Programas Posconsumo de Medicamentos. Todas ellas aplican y recomiendan acciones varias: la economía circular, la logística inversa, el ecodiseño, el uso de envases sustentables o la valorización de materiales (Aedo et al., 2023).

Sería favorable que haya más programas posconsumo y que estos cuenten con fomento gubernamental. Los costos locales, de acuerdo con el programa municipal vigente en la ciudad de Neuquén, rondan los USD 800/año, lo que no resulta oneroso para un ente gubernamental; incluso, tal monto puede reducirse con segregación y valorización de materiales reciclables.

Por lo dicho, es fundamental, para una mejora significativa de mitigación, el compromiso de los estados provinciales y nacionales, en busca de aportar recursos y promover iniciativas a tal fin.

La seguridad del flujo de los residuos aquí descritos requiere recursos y áreas físicas de segregación e identificación. La disponibilidad de estas en los establecimientos relevados, según lo expuesto, es mejorable en general.

Asimismo, se necesita recurso humano entrenado en la gestión, importante para la seguridad laboral. El personal, según este contexto, debe entrenarse sobre riesgos de los materiales (cancerígenos, teratogénicos, irritantes o cáusticos, etc.) y sobre el marco normativo que aplica. En este estudio, se observó que la capacitación se desarrolla disparmente entre establecimientos, solamente se cumplimenta en droguerías, pero es escasa en los lugares restantes.

La gestión de los residuos especificados debe tener control patrimonial y documental, para el análisis, trazabilidad y custodia del material peligroso, según la legislación. Esto se cumple íntegramente en droguerías, pero de modo insuficiente en los demás establecimientos. El control analítico de gestión permite implementar procesos de mejora y no solamente cumplir con un mero acto administrativo para cumplir la legislación. Asimismo, mediante el análisis de causas que originan desvíos, puede establecerse una vigilancia pormenorizada de la gestión.

Para frenar la generación de residuos de medicamentos sistémicamente, Argentina como región de Latinoamérica, además de las escasas medidas gubernamentales sobre la problemática, posee vacíos normativos o legales que permitan el encuadre y la facilidad de aplicación de estrategias integrales (Fontana et al.; 2023; Vidal, 2023).

Como corolario, se destaca el rol requerido y prioritario de las acciones gubernamentales en la problemática estudiada; sin embargo, no debe minimizarse el impacto positivo de medidas a escala individual, con efecto más inmediato y preciso, que además posibilitan acciones de mejora continua.

5. Conclusiones

La gestión de residuos en las instituciones sanitarias analizadas presenta un significativo margen de mejora. Este trabajo evaluó herramientas y estrategias para la gestión de calidad en relación con el tema investigativo; encontró una aplicación limitada y heterogénea de dichas herramientas en el contexto estudiado.

Existe una variedad de técnicas aplicables a diferentes aspectos de la problemática, que resultan viables para el entorno evaluado. Los resultados obtenidos subrayan la necesidad urgente de abordar este creciente problema ambiental desde una perspectiva sistémica, fomentando una reflexión profunda sobre las mejoras requeridas, así como sobre las responsabilidades y aportes de las distintas personas implicadas en la cadena de uso de medicamentos.

El estudio también evidenció una baja percepción y escasa visibilidad del problema y sus riesgos entre las personas involucradas en dicha cadena, además de un compromiso desigual entre los niveles gubernamentales jurisdiccionales, para enfrentar la situación. Destaca, particularmente, el rol del ente regulador, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en cuanto a su marco regulatorio específico.

Si bien se identificaron acciones locales destacables en el nivel municipal, que abordan parcialmente la problemática y superan los esfuerzos de otras localidades, estas iniciativas no logran abarcar el conflicto en su totalidad. Por lo tanto, es fundamental implementar medidas integrales y escalables que permitan establecer un marco facilitador para una resolución global y efectiva del problema.

6. Agradecimientos

Agradezco el tiempo, el acompañamiento y los consejos valiosos brindados por mi directora, Dra. Susana Valdez; al Grupo Argentino para Uso Racional de Medicamentos (GAPURMED), por el apoyo institucional y su confianza; a Judit Cifuentes, directora general de Fiscalización y Prevención Ambiental del Municipio de Neuquén, Olga Farías, jefa de Educación Ambiental, a la Lic. Verónica Lac Prugent, y a todas las personas que colaboraron con la investigación allanándome el camino. También, un agradecimiento a Salud Investiga y al Ministerio de Salud de la Nación de la República Argentina, por la oportunidad de realizar el estudio con su financiamiento, mediante una beca de investigación individual. Igualmente, doy las gracias a las personas revisoras anónimos que han optimizado el documento y al equipo editorial de la revista, tanto por la revisión como por la mejora del manuscrito.

7. Ética y conflicto de intereses

La autora declara que ha cumplido con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan de forma completa y clara en la sección de agradecimientos, y que está totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo. Esta investigación fue aprobada por la Comisión Asesora en Investigación Biomédica en Seres Humanos (CAIBSH), órgano que funciona en el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén

uBio

uBio